“土圭之法的故事”教学案例与评析

2024-11-22

课前布置

完成如下学习任务单,通过前期的查询资料、动手实践、同伴交流、提出感兴趣的研究问题等方式展开。

[土圭之法学习任务单

《尚书·尧典》中说:“期三百有六旬有六日,以闰月定四时成岁。”这说明,至少在商周时代,人们就知道阳历中一年为366日,并用阳历的周期调整春分、夏至、秋分、冬至四个节气。

那么,人们是如何知道的呢?所用方法被称为土圭之法,也就是立杆测影。如《周礼·夏官司马》中说“土方氏掌土圭之法,以致日景”,即在周朝已经有了专门掌管土圭的官员,被称为土方氏。

任务一:了解土圭之法。

任务二:试一试土圭之法!把影长记录下来。

杆长:__________。

观察时间:__________。 [日期

影长 ]

任务三:选择一个你喜欢的节气,从时间、气候、节日习俗、诗词、谚语等方面进行了解,并记录下来(可以写一写、画一画)。

关于土圭之法和二十四节气,你还有什么想知道或研究的?

]

学习过程

师:我们已经学过一些时间的单位,比如,年、月、日,时、分、秒。地球自转一周,就是一天(日),月亮绕地球公转一周,就是一个月,地球绕太阳公转一周,就是一年。今年是2024年,也是甲辰年,“甲辰年”用的是中国特有天干地支纪年的方法。今天,我们继续研究有中国特色的关于时间的话题。

一、反馈交流,了解土圭之法的故事

1.反馈交流,聚焦问题。

师:课前,老师请同学们完成了一些问题、资料的收集和日影观测。大家有什么收获,又提出了哪些问题?我们一起来看看。

生:我们小组知道了土圭是由圭和表组成的(如图1,用模型演示什么是圭、什么是表)。

生:我们用一个简易的圭表测量太阳影子的长度,发现影子的长度是有变化的。

师:哦,是怎么变化的?

生:影子的变化很小,但是在慢慢变短。

师:你们想知道大家对哪些问题最感兴趣吗?老师对大家的问题做了统计梳理,这三个问题是大家提得最多的,这节课我们就一起研究这三个问题。

(1)土圭之法是什么意思?

(2)二十四节气是怎么来的?

(3)节气对我们的生活有什么帮助?

2.了解什么是土圭之法。

师:土圭之法是测量日影的方法,圭实质上是一把水平尺,竖着的杆子叫作表或者髀。《周礼·夏官司马》中说“土方氏掌土圭之法,以致日景”。每天正午的时候,太阳照在表上,表的影子就会投射在圭尺上。每天观测并记录下来,会发现什么?

师:影长会变化,同学们在前一段时间,也观测了日影,日影慢慢在变短。有一句成语大家比较熟悉,“一寸光阴一寸金”,现在你有没有更明白一点,时间为何可以用长度表示?不仅可以用长度表征时间,还可以用时间表征长度,信不信?1983年国际度量衡大会(CGPM)重新制定米的定义“光在真空中行进[1299792458]秒的距离”为1标准米。如果长年累月坚持不懈地观测并记录,就有了大量的数据,这些数据有没有某种规律?存在怎样的规律?

二、观察探究,发现二十四节气的秘密

1.初步感知二十四节气。

师:《尚书·尧典》中有这么一句话“期三百有六旬有六日,以闰月定四时成岁”。经过不断观测分析及无数天文学家、数学家的努力,古人发现一年有365天、闰年366天,并划定了一年四季。

2.探究四时八节。

师:我们一起来看一组数据,从这些数据中,我们可以发现什么?古人把日影最长一丈三尺五寸这一天定位冬至,最短一尺六寸这一天定位夏至。有了夏与冬,还有春与秋,怎么来确定的?

生:春分、秋分。

师:这个“分”谁知道是什么意思?

生:昼夜均分的意识。

师:很好,春分、秋分,就是这一天日夜均分。

生:还有春分、秋分是rIaU+xoqFgDtZcdRV3Ri0Q==春、秋两季的均分。

生:秋分,是杭州亚运会开幕式的日子;春分,是我们今年十公里毅行的日子。

师:大家说得都很好,这里的“分”就是均分的意思,不仅是这一天昼夜均分,而且是两季的均分。其实还有一个秘密在里面,等一下请同学们去发现。请同学们观察数据,你能确定二至和二分的日影长度吗?你发现了什么?

生:春分、秋分的日影长度刚好是冬至、夏至的平均数。

3.观测与推测。

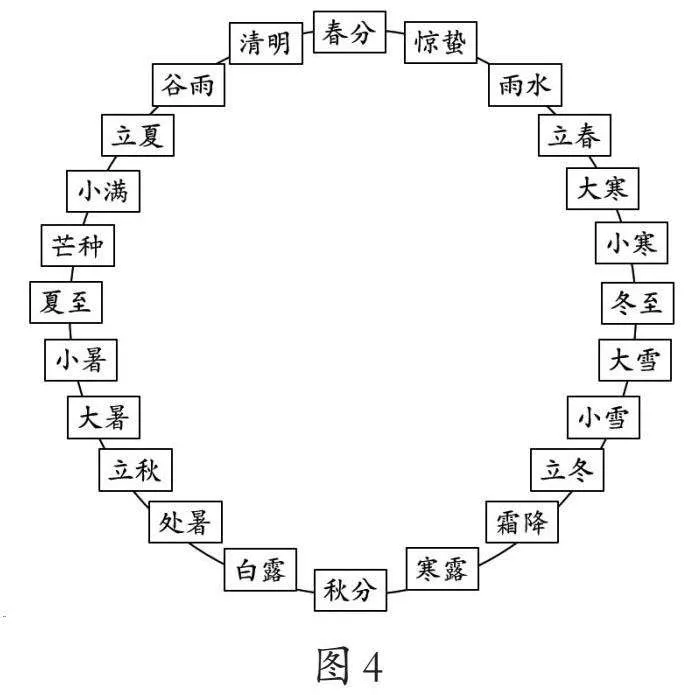

师:你觉得其他数据分别是哪个节气的?请你填一填,并和同桌说说你是怎么思考的。填好后观察一下,你还发现了什么?小组讨论,将你们的发现记录在练习纸上。

活动一:探究四时八节。

(1)填一填:观察数据,填写影长与节气。

(2)找一找:找找影长之间的秘密,并用自己的方式标记在图2上。

(3)说一说:和同伴交流分享你的发现。

学生探究后反馈。

师:除了二至、二分,还有哪几个节气?

生:春季和夏季的交界,那就是立夏;夏季和秋季的交界,就是立秋。

生:秋季和冬季的交界,那就是立冬;冬季和春季的交界,就是立春。

师:这四个“立”就是四季的开始,刚才我们分出的二至、二分、四立就是二十四节气中最为重要的八节。

师:这几个节气的影长是多少?你是怎么想的?

生:我们发现,冬至日影最长,而立冬和立春是比较靠近冬至的,所以它们的日影长应该是一丈五寸二分小分三;而夏至日影最短,立夏和立秋是比较靠近夏至的,所以它们的日影长应该是四尺五寸七分小分三。

生:我们发现立春和立冬的日影长度是相等的,立夏和立秋的日影长度也是相等的。

师:这些数据有怎样的规律?你还有哪些发现?

生:我们组发现立夏+立冬的影长=一丈五尺一寸,立春+立秋也是,春分+秋分也相等,夏至+冬至也相等,只要对角相加,就都是相等的。

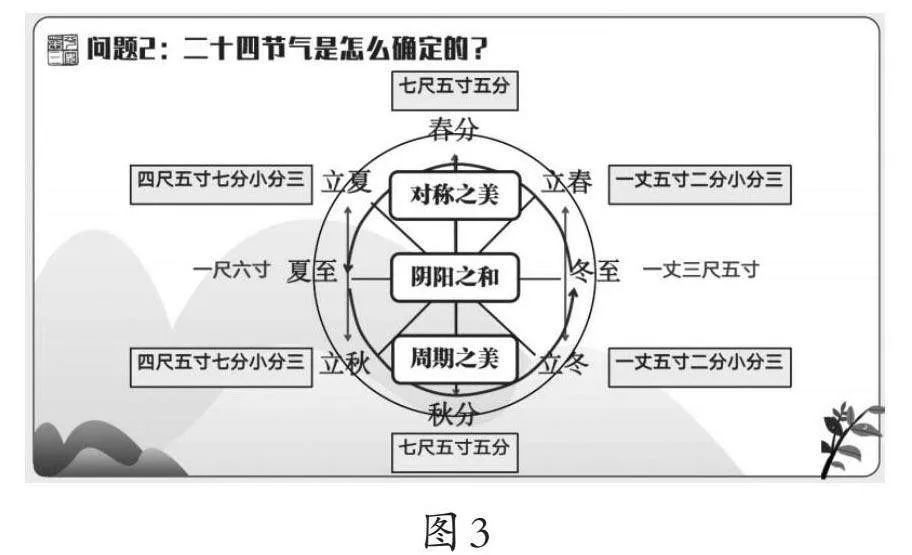

师:大家很了不起,我们一起再来看一看(课件演示如图3)。

活动二:运用规律,推算节气的日影长度。

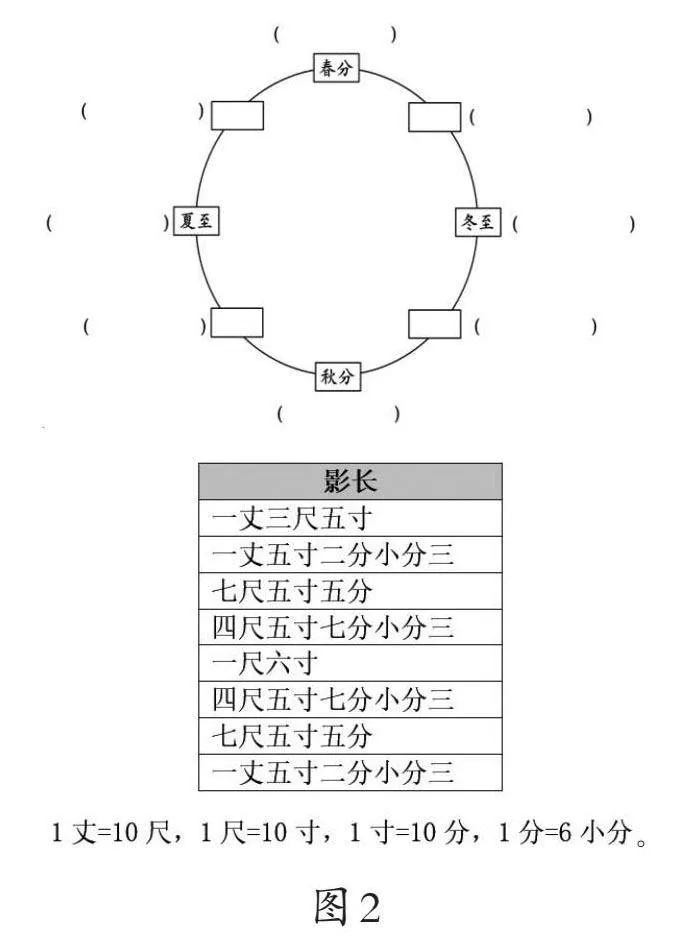

师:除了四时八节,我们还知道二十四节气的哪些知识?

课件出示:春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。上半年逢六廿一,下半年逢八廿三。每月两节日期定,最多相差一二天。

师:说说你有什么疑惑。

生:逢六廿一,是什么意思?

生:我知道逢六廿一,上半年每月的第一个节气大约是6号,下一个节气则是21号,下半年每个月的节气在8号、23号左右。

师:同学们知道得真不少,每个月有两个节气,一年就有二十四个节气。如果我们知道清明的日影长度是六尺五寸五分小分五,能推算出其他节气的影长吗?

小组讨论:如果清明的影长为六尺五寸五分小分五,能根据清明的影长确定其他哪些节气的影长?请你画一画、写一写、说一说可以怎样推算(如图4)。

小组讨论结束后反馈交流。

生:能确定白露,因为这两个节气是对称的,所以白露的影长也是六尺五寸五分小分五。

生:能确定寒露,因为寒露和清明是对角,这两个节气的影长之和是一丈五尺一寸,所以寒露的影长是八尺五寸四分小分一。

生:确定了寒露,我还能确定惊蛰,因为这两个节气也是对称的,惊蛰的影长是八尺五寸四分小分一。

师:同学们太棒了,能通过一个节气的影长确定另外的三个节气,那你们能根据规律,大概推算一下清明的下一个节气谷雨的影长吗?

生:我觉得谷雨在清明和立夏之间,所以我猜影长也在这两个影长之间,清明是六尺五寸五分小分五,立夏是四尺五寸七分小分三,所以,谷雨的影长大约是五尺五寸六分小分四。

师小结:运用我们发现的对称之美、阴阳之和、周期之美这样的规律,可以推算出所有节气的影长。

师:古人是如何确定二十四节气的?在《周髀算经》中有这样的记载:凡八节二十四气,气损益九寸九分六分分之一;冬至晷长一丈三尺五寸,夏至晷长一尺六寸,问次节损益寸数长短各几何?

师:《周髀算经》之后,有没有继续研究?比较著名的有赵爽注经,指出《周髀算经》不准确的地方;还有唐代天文学家、数学家、易学家李淳风的批注……关于节气的研究一直在继续。

三、实践运用,联系节气与我们的生活

师:清明过后,下一个是什么节气?《通纬·孝经援神契》中说:“清明后十五日,斗指辰,为谷雨,三月中,言雨生百谷清净明洁也。”体现了每个节气有三候,表示“时候、气候、物候”的不同变化,每候5天,一个节气15天。

师:二十四节气和我们的生活有什么关系?你最喜欢哪个节气?“惊蛰乌鸦叫,谷雨种大田,立秋忙打靛,处暑动刀镰”和我们的生产劳动、自然现象有关。

生:冬至吃饺子,和我们的生活习惯有关。

生:我喜欢清明,可以放假、祭祖。

师:通过土圭之法的研究,你有哪些收获?课后还想继续研究吗?

选项一:选择一个你喜欢的节气,制作一张节气名片。可以从时间、气候、习俗、诗词、谚语等维度来思考。

选项二:如果继续测量影长,会有什么变化?为什么会有这样的变化?

选项三:二十四节气和十二星座一样吗?……

教学评析

一、深刻认识2022年版课标中“综合与实践”领域的新内涵

2022年版课标中,“综合与实践”内容以主题活动和项目学习的形式呈现,实施方式上建议小学主要采用主题式学习,其中第三学段可适当采用项目式学习。主题活动主要分为两类:第一类,融入数学知识学习的主题活动。在这类活动中,学生将学习和理解数学知识,感悟知识的意义,主要涉及量、方向与位置、负数等知识的学习。第二类,运用数学知识及其他学科知识的主题活动。在这类活动中,学生将面对现实的背景,从数学的角度发现并提出问题,综合运用数学和其他学科的知识与方法,分析并解决问题,体会数学知识的价值,以及数学与其他学科之间的关联。“土圭之法的故事”可以算作融入数学知识学习“四季”的主题活动,当然其中也包含面对现实的背景“二十四节气的来历”,开展提出问题、解决问题的综合性实践活动。

过去“综合与实践”的内容描述比较笼统,没有具体所指:可学可不学,学了也不考。现在有了明确的目标和具体内容,组织活动就有了更加切实可行的路径和载体,可操作可测评。

二、生动展示新案例中“土圭之法的故事”教学的新内容

“土圭之法的故事”是2022年版课标中附录的例55,想必会出现在未来的新教材中,黄老师的教学是先行先试。土圭之法的原理是,地球在椭圆轨道上绕太阳匀速运动,太阳照在立杆上的投影长度也是匀速变化的,因此,通过观测投影长度可以记录时间流逝。在古代,测量长度的工具和方法都比测量时间要先进很多,土圭之法的精妙之处是用长度记录时间,用空间表达时间,其基础是数据的测量与分析。教学中,黄老师组织学生思考问题:①观测并记录数据,会发现什么?②日影的长度是怎样变化的?这两个问题既是理解土圭之法的关键,也是学习运用数学工具解决问题的重要方法,即通过观察和测量获得数据,通过数据分析发现规律,形成方法并得出结论。

黄老师的教学设计,也是层层递进的。先是探究“四时”日影长度的关系,理解春夏秋冬的节气,再是推测“八节”的日影长度,发现数据的变化规律,最后补全二十四节气,并且根据彼此之间相互关联进行推导,引导学生探索对称之美,欣赏周期之美。活动中,让学生经历二十四节气的形成过程,仿佛穿越到了古代,经历了创建二十四节气的全过程。

黄老师在课堂上首先提到“一寸光阴一寸金”,用长度单位描述时间,原来早已有了日常积累的经验,存储的经验一下子被激活了;接着,黄老师提到“科学家定义1米的长度是光在真空中行进[1299792458]秒的距离”,过去人们用空间测量来表达时间,现在人们用时间测量来表达空间,“时空”交错,互为融合,这是科学现象的奇妙回转,也是知识间的美妙通达。

三、先行探索跨学科主题学习的新方式

新课程方案要求跨学科主题学习的设置,其课时不少于该门课程10%的课时。一线教师到底应该怎么做?做什么?黄老师以“土圭之法的故事”为主题开展的就是跨学科主题学习,虽然课堂展示的是40分钟,但实际上组织的是长程的学习。

在本课中,我们可以发现,黄老师通过课内学习与课外活动相结合、史料查阅与数学探究相结合的方式,开展了多课时的长程学习。长程学习不仅是深度学习的一种有效途径,也是对当下“短平快”学习形式的有力补充。一个好话题或者好问题,可以激发学生内在学习动力,进而有兴趣开展长程学习。“土圭之法的故事”的探索,涉及古代天文历法等诸多内容,从中可以让孩子们感受科学精神,体会中华优秀传统文化、拓宽视野、增长见识。

跨学科主题学习,是一种学习方式,更是一种教育理念。我们要努力加强综合,注重关联。把数学与其他学科综合起来,把数学与现实世界关联起来,就像本案例的组织中,黄老师把数学与天文、气象、科学、艺术等综合在一起,还试图通过引导学生说一说节气与生活之间的联系,让学生理解在农耕时代,人们利用节气指导农业生产,在现代社会,节气仍然在日常生产生活中发挥着作用,感受到数学就在身边,就在生活里。

(作者单位:浙江杭州采荷第三小学教育集团,杭州市钱学森学校) L