以儿童的视角与数学对话

2024-11-22杨丽君刘可钦

从第一版到第五版,随着时代的变化,教材也持续进行着迭代更新。基于此,北师大版(新世纪)小学数学第五版教材与大家见面了,在新老版本的“相似”与“不同”的比较中,开启了教师对新教材的研究、使用和共建之旅。

一年级上册教材,承担着儿童数学学习的启蒙之责,让学生不怕数学、爱上数学,助力学生从学前期平稳过渡到学龄期,这是我们首先要考虑的价值追求。教材落实了课程标准的基本要求,基于核心素养精选素材,确保内容的思想性、科学性、适宜性与时代性。在编写的过程中,坚持素养导向,体现育人为本,注重教材与学生经验、社会生活之间的关联,加强课程内容之间的内在联系,突出课程内容结构化,在探索主题、项目、核心任务等内容的组织方式上进行了创新,使学生形成可持续发展的思考力、学习力。

一、注重幼小衔接,突出了活动化、生活化、游戏化的学习设计

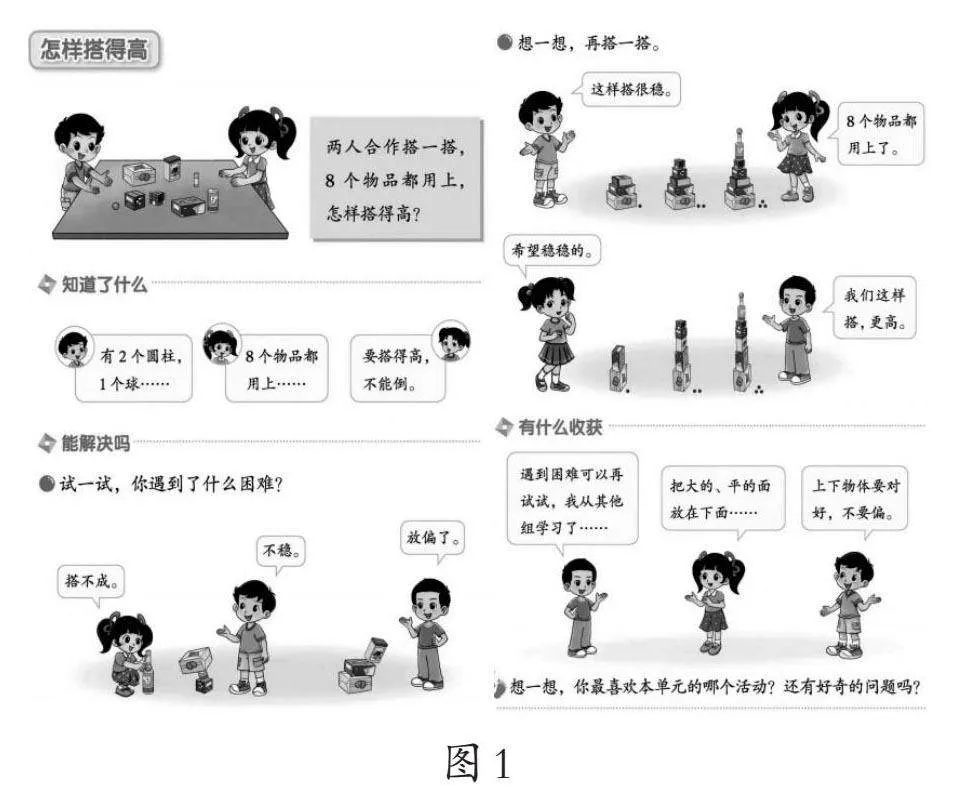

教材在编写的过程中,关注学生认知发展特点,强化了学段衔接的内容。基于对学生在健康、语言、社会、科学、艺术领域发展水平的评估,在儿童已有的生活经验及在幼儿园积累的活动经验的基础上,合理设计了一年级数学的学习内容。例如,预备单元“我上学啦”对原有的“比较”单元进行改编和创新,增加了丰富的数学游戏、实践活动,旨在唤醒学生在学前期的学习和生活经验,助力数学学习与真实生活建立有机的自然联系,为学生顺利开启小学阶段的学习打开第一扇大门。具体设计如表1。

以上五课时的游戏活动设计,关注儿童的年龄特征、心理特点及认知规律,以“遇见数学—发现数学—感受数学—运用数学—热爱数学”的逻辑为线索展开,在内容和结构上进行创新。为了让初入学的儿童尽快熟悉新环境,克服畏难情绪,拥有良好的情感体验,对数学产生好奇和热爱之情,教材进行了如下的设计。

首先,创设了学生喜闻乐见的“可爱的校园——动物学校开学了”的童话情境(图略)。结合动物校园的场景,开展数学学习活动。在校园里观察、寻找数学信息,交流数学问题,从数和形的角度开始整体认识、感知数学,进而开启对新学校的数学探秘、研究之旅。

其次,在“认识新同学”中,引导学生介绍自己、介绍身边的数学,进一步熟悉身边的新朋友,熟悉数学,让学生体会到数学的作用和魅力。

再次,教师带领学生来到“我们的操场”(图略),结合参观自己校园的经历,发现操场上的数学奥秘,从而展开学习活动,使学生通过观察发现长短与高矮问题。教材把数学活动和学生的生活经验对接,激发学生的学习兴趣和探究欲望,让其感受数学就在自己的身边。

紧接着,“好玩的游戏”则是学生通过团队合作,在数学游戏中感知数学,在活动中建立良好的同伴关系,在愉悦的氛围中适应新环境。我们希望能给学生留一些自由思考、动手操作、自主探索,甚至是发发呆的时间和空间,孩子们可以在课间等闲暇时间,约上小伙伴,玩一玩“找朋友”的游戏。

最后,带领学生观察“收获的季节”,发现学校小菜园中藏着的数学问题,如大小、多少、轻重等数学问题。

可以说,从儿童打开教材第一页的那一刻起,就遇上了熟悉的主题情境、好玩的数学游戏,这样既能与幼儿园的生活和活动经验建立联系,又让学生从入学的第一天就对学校、班级充满热爱、好奇、向往,在良好的师生互动、生生互动中开启美好的小学学习生活。

不仅如此,原来我们认为的那些重要的知识点,这次都被隐藏在生活情境中,并且不要求学生马上给出标准答案,不急于去抽象,更不对学生个体的学习差异做出优劣的“比较”,而是鼓励学生在丰富的活动中去体验,在多样的表达中去理解。这些变化的可贵之处就是把每个儿童的学习兴趣、个性特点作为优势去呵护与珍视,让学生在接触教材的那一刻,就能感受到“数学”这个字眼的亲切,帮助每个儿童爱上数学、爱上学习,这就是儿童学习的新起点。因为,最好的教育就是关照到每个学生,最好的教学就是唤醒每个大脑的主动思维,而教材的预备单元不仅发挥了铺路架桥的作用,自然实现了幼小过渡与衔接,还顺应了儿童的学习天性,成为儿童探索数学的动力舱!

二、创新教材编排体例,注重了学习内容间的内在联系

教材在编排的过程中,确立以生为本的理念,致力于提高学生独立思考、自主探究、合作学习的能力,让学生成为教材的主人。因此,教材进行了整体设计,增加了解决问题课,在传承“情境+问题串”的体例中,创新了解决问题课的编排体例。本册教材分别在“数与代数”“图形与几何”领域各增加了一节解决问题课,鼓励学生从低年级学习数学开始,就经历发现和提出问题、分析和解决问题的全过程,感悟数学与现实世界之间的关联。

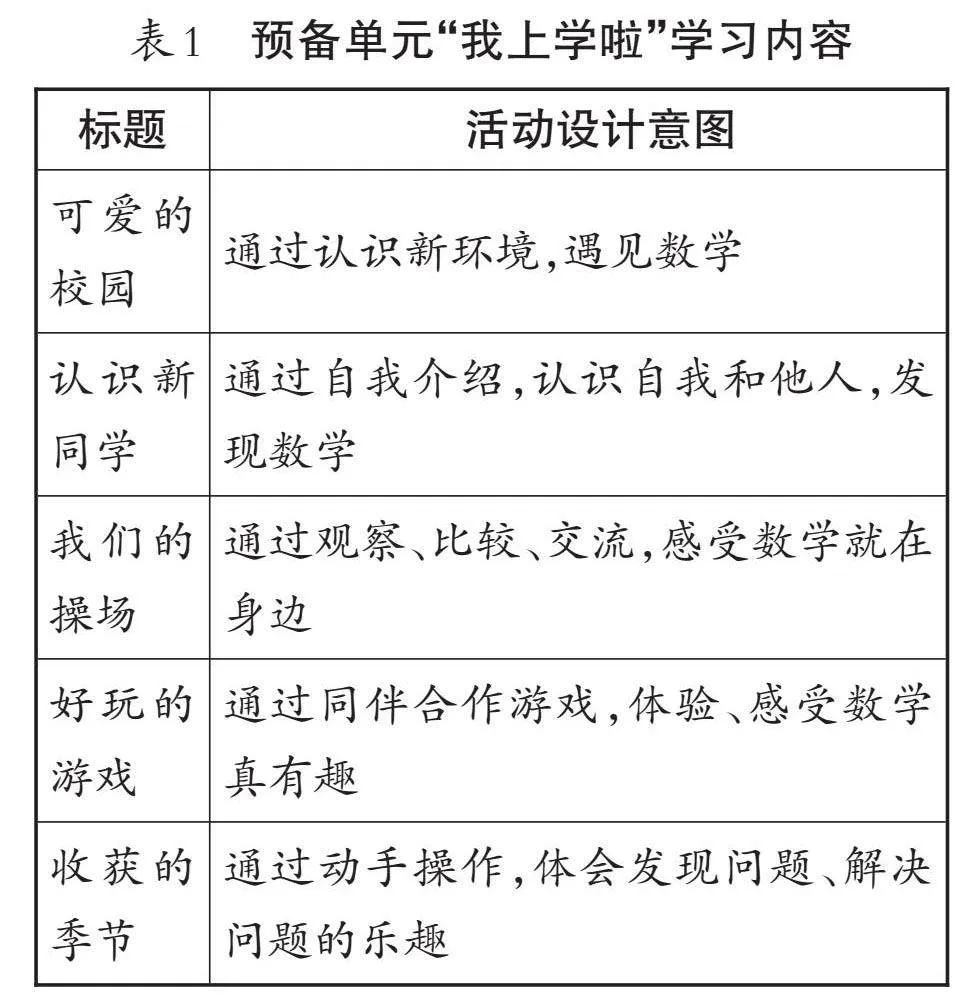

以第五单元“有趣的立体图形”中的“认识图形”解决问题课为例(如图1),教材结合“怎

样搭得高”这一核心问题展开研究和探索。以“知道了什么”“能解决吗”“有什么收获”三个

问题,引导学生经历解决问题的全过程,揭示解决问题的一般思路,巩固解决问题的基本方法,突出对数学问题结构的渗透。

首先,“知道了什么”是希望学生能够结合核心问题,寻找已知信息;其次,“能解决吗”是结合问题和信息进行主动思考,在同伴合作、尝试的过程中,寻找解决问题的策略、方法和路径;最后“有什么收获”则是针对解决问题的过程进行回顾和反思,学生既可以结合遇到的困难谈自己是如何解决的,也可以说一说自己解决问题的方法和策略,及联想到的新问题。这样的编排体例,融解决问题的思路于“情境+问题串”的特色中,关联了学生原有的认知经验,把立体图形的特点融合在搭建的过程中,不仅增强了学生对立体图形特征的直观感知,还提升了学生发现、提出问题的能力,培养了创新意识和实践能力。

又如,在第一单元“生活中的数”中,教材对0~10的认识,进行系统的思考和整体的编排,单独设计“数鸡蛋”一课,丰富学生对10的认识。在设计时,教材结合学生喜欢的乡村生活情境,通过数一数的活动,让学生体会10比9多1,体会从一位数到两位数的过程,初步渗透十进制。同时,从一个一个地数过渡到可以按群计数,使学生经历从数量到数的抽象过程,对其初步体会数位产生的必要性进行了铺垫。

再如,教材在等号意义的渗透方面也进行大胆的尝试。在第四单元“10以内数加与减”中新增了“挖红薯”一课,通过学生喜欢的“挖红薯”劳动情境,结合一个具有开放性、挑战性的大问题“我想和哥哥的红薯一样多”展开了学习。通过摆一摆、画一画等方式,学生发现妹妹再挖2个就和哥哥的同样多(即3+2=5)、哥哥给妹妹1个(即5-1=3+1)、哥哥吃掉2个(即5-2=3)等不同的解决问题的方法和路径,帮助学生感受相等的含义,丰富学生对等号意义的理解,为代数思维的培养埋下了种子。

为此,教材内容呈现出“多样多元”的样貌,即画图、操作、解释与算式表达同等重要,也为学生提供了具体的学习方法,让人看到作为交流任务的数学是那样的生动直观。这要求我们每一位教师要珍视学生面对一个数学问题时的原始思考,欣赏不同方法背后的思维多样性,鼓励学生在经历“从头到尾”思考问题的学习过程中学习思考。

三、精心设计情境和习题,渗透了中华优秀传统文化与科技发展的成就

教材在编写的过程中,注重联系学生的学习生活与思想,用小故事说明大道理,用生动案例阐释抽象的概念,在教材情境的设计、素材的选择、习题的设置上,有不少突破,不仅能够吸引学生,具有感染力,还加入中华优秀传统文化、中国科技发展的成就等,在学习的过程中渗透立德树人。

如,第一单元“生活中的数”中的“0~10各数的初步认识”,由原来“快乐的家园”这个标题调整为“走近美丽的乡村”(如图2),呈现农田、溪流等乡村美景,目的是引领教师和学生有意识地关注周围的环境变化。从房屋到河流,从植物到动物,从家庭到社区,情境图中的一草一木等,均为儿童研究数学的素材,鼓励学生从熟悉的生活中发现数学的美,用儿童真实(有时比较粗糙)的语言表达对数学的理解,既培养学生的数学眼光,又彰显人与自然的和谐之美,渗透了对家乡、祖国的热爱,培养了学生的家国情怀。

又如,教材在练习题的设置上,也别具匠心,不仅增加了我国在科技发展中取得的重大发展成就素材,还加入中华优秀传统文化元素。这样的设计比比皆是:神舟十五号飞船发射成功的场景,让学生感受祖国的日益强大以及在航天事业取得的辉煌成就。通过数一数、连一连的方式,在数数活动中进行爱国主义教育,如国旗上一共有多少个五角星,京剧有多少个脸谱,非遗文化产品有多少个,诗词文化和饮食文化中的数……从小培养学生建立民族自豪感和自信心,激发学生的爱国之情。

四、增加跨学科主题学习,落实了2022年版课标中核心素养的课程目标

2022年版课标指出,综合与实践是小学数学学习的重要领域。学生将在实际情境和解决真实问题的过程中,运用数学和其他学科的知识和方法,经历发现和提出问题、分析和解决问题的过程,感悟数学知识之间、数学与其他学科知识之间、数学与科学技术和社会生活之间的联系,积累活动经验,感悟思想方法,提高解决实际问题的能力,形成、发展核心素养。

教材在修订的过程中,增加了2022年版课程方案所倡导的10%以上的跨学科主题学习。本册设计了两个跨学科主题活动,分别是“介绍我的教室”“记录我的一天”,均采用了主题式学习的方式,融知识的学习在主题活动中,加强学科间的相互关联,带动课程综合化实施,强化实践性要求。

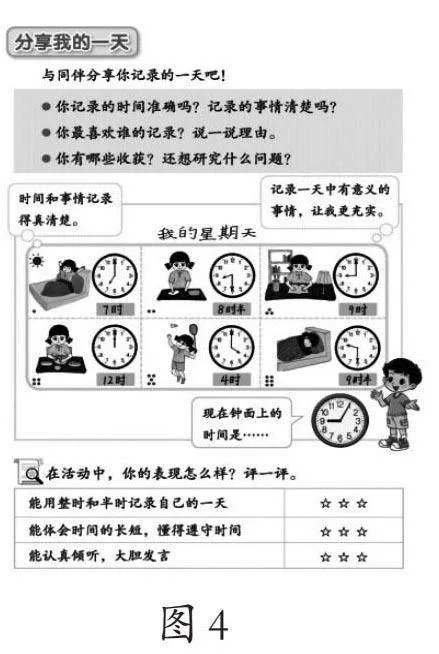

如,教材从儿童熟悉的“记录我的一天”开始,启动对新知识的学习。教材对以往认识整时、半时的学习方式进行创新。从“记录你的一天并与同伴分享”的核心任务入手,在介绍“淘气的一天”的活动中,认识了整时和半时(如图3)。再结合“记录我的一天”中的学习任务,记录并介绍自己一天中关键时间的安排,继续探究有关认识钟表的知识。最后,在“分享我的一天”中,交流并表达对时间的认识,及自己在活动中的表现(如图4)。

因为有了真实的任务驱动,学生才有主动获取知识的需求和动力,由“要我学”到“我要

学”,能够饶有兴趣地主动获取有关钟表的知识,且可以通过图文并茂的方式写一写、画一画,在钟表上记录自己在什么时间做了什么。运用美术、语文等多学科的知识解决问题,体现了主题式学习的设计要引领学生综合应用数学和其他学科知识解决问题,通过评价量规,体会数学知识的价值,以及数学与其他学科之间的关联。

不仅如此,教材在学科融合方面,也进行了尝试。在“背土豆——7的加减法”一课中,由原来的直接提出“一共有多少个土豆”的问题,修改为“说一说,图中发生了什么事”,凸显了教材“融”的艺术,强调了在学习过程中,对学生思想情感进行滋养,让学生在愉悦的氛围中开启7的加减法的学习之旅。

同时,教材中体现了丈量学生数学学习的那把“尺子”,也有了新的刻度,从习惯了的“又对又快”的教学,走向鼓励学生“比比画画”的交流与分享,尊重、读懂、鼓励每个学生的个性化理解,成为教师教学的新着力点。以活动、体验、经历等过程性目标帮助每个学生在建构数学的过程中,获得关键能力和必备素养的积淀。

(作者单位:杨丽君,清华大学附属中学昌平学校,系新世纪小学数学教材编写组成员;刘可钦,北京市海淀区中关村第三小学,系新世纪小学数学教材分册主编) [WK]