运用DISlab改进部分高中生物学实验的实践研究

2024-11-20张潇 崔鸿

摘要: 针对传统实验教学中存在的实验设备性能不高、学生参与度低、定量分析困难等问题,提出了将数字信息系统实验室(DISlab)技术与生物学实验相结合的新思路,利用DISlab的传感器和数据采集系统,将定性实验转化为定量分析,如借助压强传感器精确测量过氧化氢酶活性,使用pH缓冲液控制实验变量,以及通过温度预处理探究酶活性的变化。研究结果表明,将DISlab技术应用于生物学实验,可提高实验的精准度和可视化水平,同时提升学生的科学思维与探究能力。

关键词:DISlab;高中生物学;实验教学;核心素养

生物学是一门实验学科。实验教学作为生物学课程中的关键组成部分,对于培养学生的生物学科核心素养起着至关重要的作用。在信息化快速发展的今天,越来越多的模拟软件被应用于实验中,并取得了良好的课堂教学效果。

一、运用DISlab改进生物学实验教学是科学抉择

《教育信息化十年发展规划(2011—2020年)》明确提出,要促进信息技术与教育教学深度融合,倡导教师运用信息技术开展启发式、探究式和讨论式及参与式教学,构建以学生为中心的教学新模式,以提升信息化环境下的教学质量与水平。《普通高中生物学课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“课标”)在其教学建议部分指出,应有效利用信息技术来增强课堂教学的效果;同时,还需强化并改进生物学实验教学。然而,部分学校由于实验设备、实验材料和实验空间受限,学生无法充分地参与到实验中去。在开展常规实验教学的地区,也多以教师为中心进行演示实验或让学生简单地重复实验步骤,难以有效地激发学生的学习兴趣,影响学生学习主动性与创造性的发挥。此外,高中生物学实验中既有定性实验又有定量实验,一些定量实验受限于固有的实验器材和检测手段,较难得到精准的实验数据,实验结果也难以让人信服。

学校要落实课标要求,“充分利用信息技术提高课堂教学效率”,就需要做好DISlab等新技术与生物学实验教学深度的融合工作。基于上述分析,笔者选用DISlab这一全新的软硬件一体化实验系统,改进部分高中生物学实验的设计与操作,采用新的测量手段来评估实验结果,尝试将一些定性实验转化为定量实验。

二、DISlab技术概述及应用现状

DISlab为数字信息化系统实验室的英文简称,其中,DIS为Digital Information System的简称,主要构成部分包括传感器和数据采集设备及配套的数据处理软件。传感器涵盖多种类型,如氧气传感器、二氧化碳传感器、相对湿度传感器、气态酒精传感器和pH传感器及温度传感器等。数据采集器支持多通道(最多为4通道)采集数据,即同时采集多组同类型或不同类型的数据,数据稳定且互不干扰。

数据处理软件可以记录每个时刻的实验数据,也可以生成相应的函数图像。在软件的支持下,实验结果的数字化、测量的实时性和现象规律的可视化及操作测量的简化均将得以实现。如此,可在真实实验的基础上实现信息技术与实验教学深度融合。

早在2006年,上海市作为试点城市,为尝试数字化教学,在其市内53所学校建立数字信息化系统实验室,构筑信息技术平台,取得了良好的应用效果。DIS实验系统随之在全国范围内得以推广[1]。以郑州地区为例,郑州市部分中小学陆续开始建立DISlab,一些教师开始使用DISlab授课或者参与优质课的评比。但总体来看,不少教师并不知道或只是了解有DISlab存在,并未有效使用DISlab开展相关的实验教学,加之缺乏相应的专业培训,多有畏难情绪,导致DISlab在个别学校被闲置。

笔者登录中国知网进行检索分析,发现目前在高中实验学科中,对物理DIS实验操作的研究较为成熟,而生物学DIS实验有待加强[2]。鲜有生物学教师尝试DIS实验。生物学实验教学与DISlab融合不够深入,缺乏相应的专业研究。

三、DISlab辅助生物学实验教学案例

笔者以高中生物学必修1中的“降低化学反应活化能的酶”为例,介绍DISlab的应用方法。

(一)pH对酶活性的影响

实施该实验需要解决以下两个问题。

问题一:如何探究pH对于过氧化氢酶活性的影响?

教材给出的方法:用肉眼观察气泡的产生情况或卫生香的燃烧状态,评估过氧化氢的分解速度。此方法的不足之处:无法定量分析,在区分过氧化氢分解过程中细微差异时(例如,在pH为6、7、8的情况下过氧化氢酶活性的变化),精确度显得不足,用常规手段测量无法满足实验要求,造成定性的实验设计和定量的结果分析存在一定的矛盾,以及学生思维断层和教师陷于困惑。课标提出,在强调定性实验重要性的同时,也不可忽视定量实验的价值,引导学生探究量的变化进而理解事物本质。可见,精准测量并减小误差是该实验成功的关键。笔者考虑运用DISlab重新进行实验设计,使用DISlab中的生化密封实验器和压强传感器开展实验,其中压强传感器非常灵敏,能检测和记录微小的压强变化。

过氧化氢分解产生氧气,在密闭的容器中,压强在各个方向的增量是相同的。师生利用压强传感器可以测量容器中气压随时间的增量。依据理想气体状态方程=,其中,表示压强,表示气体体积,是气体的物质的量,是摩尔气体常数,表示温度。当、、均为定值时,压强的变化会反映气体量的变化。此实验中气体量的变化主要与过氧化氢分解产生的氧气量有关。笔者将该实验方法调整为通过测定压强的变化量用来计算过氧化氢分解产生氧气量,并据此推断出过氧化氢酶的活性。

问题二:实验过程中,配制不同pH的溶液有一定的困难,并且溶液的pH易受很多因素影响,产生波动,如何避免?

笔者在实验中加入pH缓冲剂,配制不同pH溶液,同时避免因为加入物料引起pH波动,使实验结果更具有可信度。pH缓冲剂有三种主要类型:①邻苯二甲酸氢钾,pH为4.00(25 ℃);②混合磷酸盐,pH为6.86(25 ℃);③硼砂,pH为9.18(25 ℃)。

缓冲剂中的物质是否会对过氧化氢酶的活性产生显著影响?查阅资料可知,Hg2+、Cu2+对过氧化氢酶的催化活性有促进作用,而Fe2+、Zn2+、Mg2+则有抑制作用[3],未发现缓冲液中的K+、Na+会对过氧化氢酶活性产生显著影响。笔者分析反应体系中pH对于过氧化氢酶反应速率的影响后发现,pH为6.86时反应速率最大,pH为9.18的反应体系次之,pH为4.00的反应体系最末。这一结果与科学事实相符(过氧化氢酶的最适pH约为7.0,pH处于6.0~7.4过氧化氢酶的活性较平稳,低于或高于此范围过氧化氢酶的活性均有显著下降)。

实验步骤:①取出三个“袖珍生化密封实验器”,对其编号,并各连接一个压强传感器,进而与数据采集器、电脑相连;②分别向三个“袖珍生化密封实验器”中加入5 mL的酸性(pH =4.00)、中性(pH =6.86)和碱性(pH=9.18)缓冲液;③向各实验器中添加3滴猪肝研磨液,并摇晃均匀;④随即向各实验器同时加入3 mL体积分数为3%的过氧化氢(HO)溶液,并快速密封;⑤观察并记录计算机上显示的三组实验中的压强变化,收集所得图像数据并进行分析(如图1)。

(二)酶与无机催化剂催化效果的比较

与无机催化剂相比,酶催化反应时是否改变生成物的量?笔者利用过氧化氢的分解反应进行观察和分析,向密闭容器(气液相密封实验器)中添加等量的过氧化氢溶液,并分别添加无机催化剂和过氧化氢酶,待完全反应后,使用氧气传感器测定容器中的氧气含量。

实验步骤:①取两个“气液相密封实验器”,编号之后分别连接一个氧气传感器,进而与数据采集器、电脑相连;②在两个“气液相密封实验器”中,分别加入等量的猪肝研磨液和FeCl(作为HO的无机催化剂);③向这两个装置中各加入20 mL体积分数为6%的过氧化氢(HO)溶液,并保持同等强度的震荡;④观察并记录计算机上显示的两组实验中含氧量的变化情况。

(三)温度对淀粉酶活性的影响

教材之所以建议使用淀粉酶来探究温度对酶活性的影响,而使用过氧化氢酶来研究pH对酶活性的影响,原因之一在于温度本身就可以影响过氧化氢的分解速率,还可以改变酶活性来影响过氧化氢的分解速率,违背单一变量原则。笔者另辟蹊径,先用低温或高温预处理酶,再将酶恢复到常温,即可探究温度变化对于酶活性的影响,同时避免温度对过氧化氢分解产生影响。操作这个实验需要使用袖珍生化密封实验器和压强传感器。

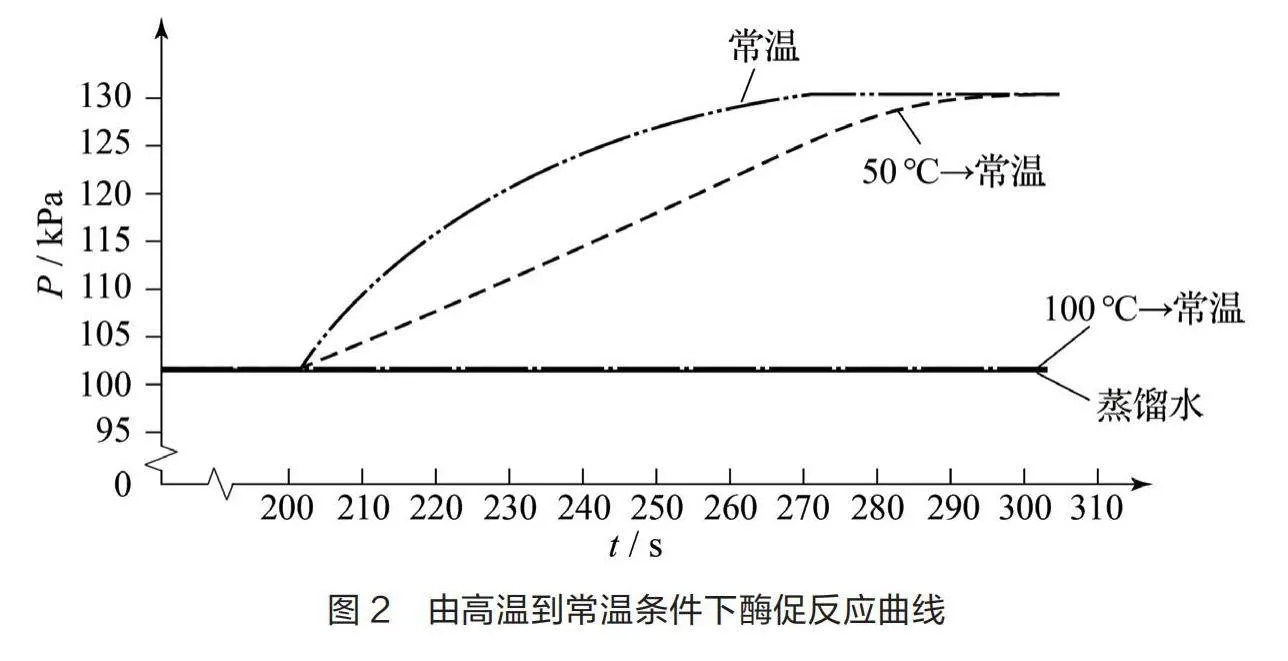

实验步骤:①预处理酶:将猪肝研磨液置于0 ℃、4 ℃、50 ℃、100 ℃的环境中一段时间;②获取8个“袖珍生化密封实验器”,依次分组编号,并向每个装置中分别加入3 mL体积分数为3%的过氧化氢(HO)溶液;③对于第1组的4个实验器,分别加入2 mL蒸馏水、2 mL室温猪肝研磨液、2 mL从0 ℃恢复至室温的猪肝研磨液、2 mL从4 ℃恢复至室温的猪肝研磨液;对于第2组的4个实验器,则分别加入2 mL蒸馏水、2 mL室温猪肝研磨液、2 mL从50 ℃冷却至室温的猪肝研磨液、2 mL从100 ℃冷却至室温的猪肝研磨液(如图2)。④观察并记录计算机上显示的不同实验组的压强变化情况,获取图像并进行分析[4]。

四、实验教学的创新与未来方向

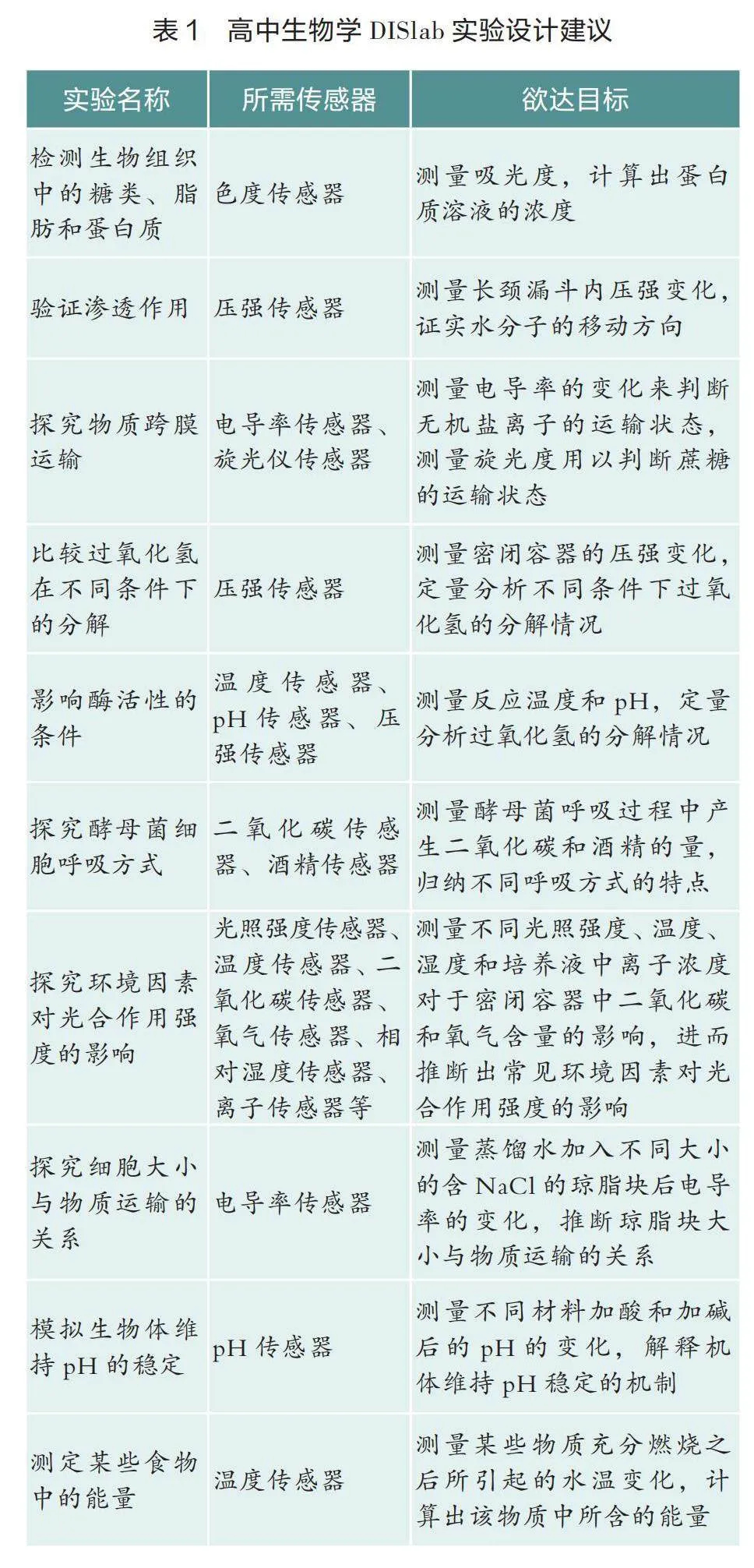

笔者针对高中生物学,提出运用DISlab设计相关实验的设想(见表1)。实验内容多集中于高中生物学必修1。

人们对生物学的研究经历了从现象到本质,从定性到定量的发展过程。DISlab最大优势在于可以定量分析实验数据,生成多组实验结果曲线便于多维对比,实现实验结果的精准化和可视化,印证相关结论。学生还可以根据实际情况创造性地改进教材实验,在实验探究过程中充分发挥主观能动性。这样一来,学生的学习过程就不再是简单记忆,而是通过实验探究建立相关概念。借助DISlab开展量化和可视化实验,有利于培养学生的实证精神和数据思维。教师可以借助DISlab进一步优化实验,重新设计实验,提高学生的参与度,培养学生的实验操作技能,甚至尝试研发DISlab实验操作智能考评系统[5],助力学生提升生物学核心素养。

参考文献

[1] 朱远稼.中美物理DIS实验系统比较研究[D].武汉:华中师范大学,2014.

[2][3]商勇.DIS技术在高中生物学实验教学中的应用分析[J].中学生物学,2022(9):56-57.

[4] 田荟琳.猪血中过氧化氢酶的提取纯化及性质研究[D].天津:天津商业大学,2007.

[5] 王辉.基于DIS技术的生物学实验操作智能考评系统的研究[J].生物学通报,2018(6):39-41.

(作者张潇系华中师范大学人工智能教育学部在读博士研究生,河南省教育考试命题与评价中心工作人员;崔鸿系华中师范大学生命科学学院教授,教育部华中师范大学基础教育课程研究中心副主任,中国教育学会生物学教学专业委员会副理事长,“国培计划”首批专家库成员)

责任编辑:祝元志