中国理想都城是如何建成的

2024-11-20刘晚盈

一条7.8公里的线需要绘制多久?北京中轴线勾勒了5000年。

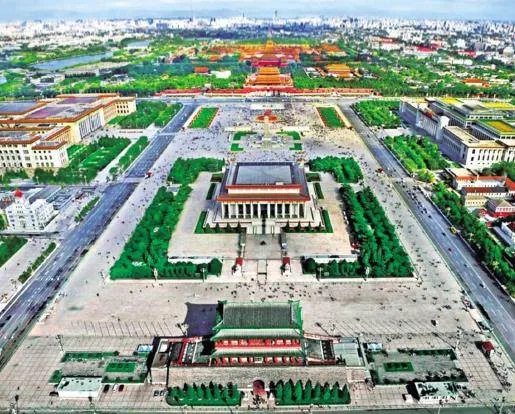

站在景山公园的最高点万春亭,南眺故宫,北望钟鼓楼,视线自然而然沿着一条线延伸。这条线上,南北向南有序地分布着钟鼓楼、景山、故宫、端门、天安门、外金水桥、天安门广场及建筑群、正阳门、中轴线南段道路遗存,直到永定门,太庙和社稷坛、天坛和先农坛分列于这条线的东西两侧,成轴对称。

这条线是北京城的脊梁,是中国理想都城秩序的杰作。

1951年4月15日,建筑学家梁思成阐释北京城格局时写道:“一根长达八公里,全世界最长、也最伟大的南北中轴线穿过了全城。北京独有的壮美秩序就由这条中轴的建立而产生。前后起伏、左右对称的体形或空间的分配,都是以这中轴为依据的。”

北京中轴线的概念,第一次被提出。但在此之前,它已经“活”了几百年,甚至是更久的几千年。

理想都城

1264年的北京,蒙古帝国的新霸主、成吉思汗的孙子忽必烈,正在筹划一件大事——建一座新都城。

这可是个大动作,要是没有这个决定,北京可长不成如今的模样。

忽必烈前后犹豫了很久,最终下定决心建新都城替代旧的金中都城。原来金中都城的宫殿早已破败不堪,历朝历代还有一种传统,改朝换代以后,摧毁前朝都城,断绝其复辟念头。

新址选在了原金中都的东北郊,以琼华岛(今北海公园内)为核心,今天人人皆知的元大都就是从这里正式开始建造的。

选址有何讲究吗?史料记载不祥。中国历史地理学家侯仁之推测,也许是因为这里环境优美,水源充足,吸引了天性亲近自然、喜欢依水而居的蒙古人。当然,便利的水运也是不可忽视的因素。

新都城的诞生还少不了一个关键人物——刘秉忠。他是元大都的总体规划设计师,也是北京中轴线最早的规划者。

刘秉忠年纪轻轻就当上了邢台节度使府令史,后来又跑去出家当了和尚,随师父见忽必烈时受到忽必烈赏识。别瞧他整天待在庙宇里,谈起国家大事可是头头是道。元代许多关于政治、法制、礼乐等的建议都出自他,包括改“中都”为“大都”,将国号由“蒙古”改为“大元”。

规划元大都时,刘秉忠画了至关重要的一笔——一条直线。这条线从今天的永定门开始,穿过正阳门、天安门、端门、午门、太和殿,延伸到神武门、地安门鼓楼,最终到达钟楼正门。这条线是元大都都城的灵魂,也是北京中轴线的雏形。

有人可能说,刘秉忠这可是在中国建筑史上首开先河。那倒不是,其实早在曹魏时期,邺城就已经出现了中轴对称的布局,后来的隋唐长安城、北宋东京城也都有中轴线。只不过它们已经消失于历史长河里,唯有北京城的中轴线,自元代设计以来延续至今,北京是中国历史上中轴线保存最为完整的都城。

理想都城照进了现实。

两千年前,春秋战国时期,中国第一古代工科巨著《周礼·考工记》描绘了中国古代都城建设的理想模式:“匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,面朝后市,市朝一夫(百亩)。”

理想都城长什么样?

方形,四面城墙耸立,每面墙上开有三扇大门。城市内部,九条大道纵横交错。祖庙位于宫殿左侧,是祭祀祖先的地方,社稷坛位于右侧,是祭祀土地和五谷之神的地方。皇宫坐镇城中央,背靠热闹的市场。一切布局,正好勾勒出一个完整的“中”字。

历代都城建设都极力靠近这个古老的设计理念,而用18年建成的元大都最接近这个理想蓝图。

以中为尊

北京中轴线不仅是一条贯穿古今的城市脊梁,更是中国几千年都城规划思想的延续和传承,是规则的载体。

北京中轴线不是作为街道存在的虚线,而是一条实实在在的线,这条线上有楼、广场、道路,甚至桥梁,它代表一种连续的空间序列。

规则和序列,指向的是秩序。“中”这个字,本身就是一种古老秩序的凝结。

光从字形看,“中”字自带平衡对称的美感,而尊崇这种美感乃至秩序的观念很早就有了。

西周时期的青铜器何尊上,铭刻着“宅兹中国”,这是目前“中国”二字最早的记录。这里的“中国”并非我们今天理解的国家,而是指天下的中心。更早的二里头时期,也发现了中国最早的中轴线布局、四合院式宫殿建筑群。战国时期,《吕氏春秋》记载:“古之王者,择天下之中而立国,择国之中而立宫,择宫之中而立庙。”

择中而居,以中为尊,渗透进中国古代政治思想文化,都城和建筑的设计都是一种表现。中轴线是被规划出来的,而非随机生长的,它不仅仅是一种景观,一种物质形态,更有道德、精神层面的意义,是中国礼制思想的体现。

宋太祖赵匡胤在宫殿建成以后,下令打开所有宫门,他坐在龙椅上,眼前的建筑沿着笔直的轴线对称分布,他对臣子们说:“我的心如同这条线,稍有偏曲,你们都会看得清清楚楚。”这是古代帝王对中轴线的阐释。皇权威严,帝王在制造秩序的同时,也追求一种中正公允。

明清两代延续了元代都城的制式。如今中轴线上的大部分建筑修建于明代。明成祖朱棣迁都北京后,北京城与元大都时期相比整体南移,太庙和社稷坛从皇城两侧挪到了皇城前,中轴线的设计被延续下来,形成对称的布局。皇宫的中心地位进一步被凸显,暗含皇权至高无上。

侯仁之讲过一个故事,明朝有位县太爷觐见皇帝,从北京城的正南门中华门进,走完500多米的千步廊,过了金水桥和承天门,以为快见到皇帝时,眼前又出现500多米的路,穿过端门和午门,终于到达了奉天门,还得再走180多米才能进奉天殿。眼瞅着皇帝就在面前了,县太爷却瘫倒了。可见面圣这条路,他走得精神压力有多大。绵延的中轴线及其上秩序井然的建筑,无形中增加了这份压力。

如今,北京的发展与规划也延续了中轴线布局。天安门广场左侧是中国国家博物馆,右侧是人民大会堂,也是“左祖右社”布局的体现。奥林匹克公园、大兴国际机场也沿着这条线拔地而起。

帝王统治早已终结,但理想都城的秩序之美仍在延续。

(摘自《看天下》)

在《明朝那些事儿》中,作家当年明月提到过一个问题:如何判断一个军队是否足够强大?他说,看一个军队是否强大,不仅要看它的装备系统、指挥系统等硬实力,更重要的是,要看它是否具有一种素质。这种素质,就是沉默。

最强大的军队,往往都是一支沉默的军队。行军作战,士兵们若都急于喊口号表现自己的英勇,那么到真正打仗之时,气势便会有所减弱,得不偿失。

做人也如同带兵一样,一个人心底的自信和实力,从来不需要对外喧嚣。

——洞见《沉默的力量》