数与代数的有效教学方法研究

2024-11-12马娇娜

【课例主题】

临港世外“师之蕴临外数学工作室”持续“九年一贯初小衔接数学课标植根课堂的计算教学的课例研修”主题,本课例以目标贯通“工作效率、工作时间、工作量”教学为例,探索“数与代数”学习的有效方法。

【观察要点】

根据“师之蕴”课例研修的观课惯例,建议从课时目标具体化(数学素养)、教学语言术语化(实操素养)、课堂环节对应性(先学后教)、师生互动启发性(以学定教)、自主建构的有效性(少教多学)等观察要点观评课。

【文本解读】

本节内容“工作效率、工作时间、工作量”是沪教版教材(2018版)四年级数学第一学期“整数的四则运算”单元教学内容。工作效率、工作时间、工作量是生活中较为常见的数量关系,这是学生在学习单价、数量、总价及速度、时间、路程关系之后学习的第三个较为常见的数量关系。在学习本节内容之前,学生已经理解并掌握了乘除法各部分之间的关系以及除法是乘法的逆运算,这些基础知识及平时积累的生活经验为本节课的学习打下了坚实基础。但由于学生平时较少接触工作效率这一概念,缺乏一定的理解,很容易把工作效率和工作量理解一致。在教学时,需要注意加强两者之间的比较与辨析,帮助学生正确理解进而形成概念,为以后构建工程问题中的数量关系模型做铺垫。此外,本节课是学生初次接触树状算图,在教学过程中要特别注意强调树状算图与算式之间的关系,帮助学生认识并且会画树状算图,为后面的学习做准备。

【学情分析】

从学生的认知角度看,虽然已经学习了单价、数量、总价和速度、时间、路程的数量关系,但平时较少接触“工作效率、工作时间与工作量”这一数量关系,对工作效率的含义更是不易理解。基于以上情况,本课对教材进行了适当的加工和处理,从学生的实际出发,按照学生的年龄特点和认知规律提供不同的素材,加深学生对工作效率的感性认识,促进对三者间关系的理解。

教学初始,结合学生生活实际,创设“玩具厂加工玩具小熊”的教学情境。让学生根据信息自主提问。着眼于不同的维度:相同时间里做得多的比较快;相同个数中时间用得少的比较快;时间和总个数都不同,通过比较每小时完成个数来判断谁做得比较快。在“工作量、工作时间、工作效率”三者关系的教学中,通过王阿姨、李阿姨做玩具的工作时间、工作量、工作效率的“比快慢”活动,引导学生经历观察信息寻求类同、三表合并寻求统一、相似信息统称命名等学习知识过程,让学生通过自主探索、交流合作,在观察比较中抽象概括出数量关系中三个量各表示的含义,从而获悉新知。新知学习后,分别设计了基本练习、对比练习和拓展练习,引导学生内化新知,发展数学思维。

【课时目标】

1. 通过比较相同条件下工作量的多少、工作时间的快慢,体会工作效率的含义,理解并掌握工作效率的概念。2. 理解、掌握工作效率、工作时间与工作量三者之间的关系。3. 通过观察、讨论、计算等活动,能灵活运用“工作效率、工作时间与工作量”三者之间的关系式解决生活中简单实际的问题,促进学生思维发展,并激发学习数学的乐趣。

【教学活动设计】

一、活动一:联系生活,初步感知

创设情境:四个小伙伴到玩具厂进行参观,正好碰到厂里进行优秀员工评比。王阿姨和李阿姨进行最后激烈的角逐。

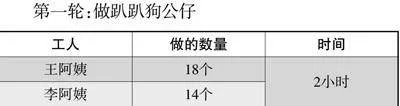

第一轮:做趴趴狗公仔

观察:上面的表格中相等的量是什么?不相等的量是什么?两者比较后得出什么结论?

思考:根据以上信息,你能提出哪些有关比较快慢的数学问题?

小结:当时间相等时,数量越多的做得越快。

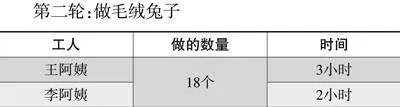

第二轮:做毛绒兔子

观察:上面的表格中相等的量是什么?不相等的量是什么?两者比较后得出什么结论?

思考:根据以上信息,你能提出哪些有关比较快慢的数学问题?

小结:当数量相等时,时间越少的做得越快。

第三轮:做小熊钥匙扣

观察:上面的表格中不相等的量有哪些?通过王阿姨和李阿姨各自的数量和时间可以得到哪个量?

思考:根据以上信息,你能提出哪个可以比较快慢的量?

小结:当每个人做的数量除以做的时间可以得到每个人每小时做的数量,就是每个人的工作效率。工作效率越大做得越快。

引出本节主题,工作效率:每小时(每分、每秒、每天等)完成的工作量叫作工作效率。

板书:工作效率、工作时间、工作量(揭示课题)

设计意图:延续学习单价数量总价、速度时间路程的模式,创设学生参与的真实问题情境,激发学生学习兴趣和探究欲望。通过设置“①时间相同,比较数量多少;②数量相同,比较时间长短;③时间和数量都不同,比较相同的时间内完成数量的多少。”这三个层次的问题解决,让已经具备了知识迁移能力的四年级学生,联系已学知识“单价”“速度”,引出需要一个新的量——工作效率,比较每分钟完成多少即为“工作效率”,来反映工作的快慢。通过参观玩具厂优秀员工的评比引入,既能提升学生学习兴趣,又让学生切身体会相同时间下,谁做得多,谁就越快。相同数量下,谁用时越少谁就越快。让学生在思考的过程中初步感悟工作时间、工作量和工作效率之间的内在联系,为学生掌握本节课的知识点作铺垫。引导学生经历并总结观察信息寻求类同、三表合并寻求统一、相似信息统称命名等学习知识过程,通过比较让学生体会各个量的具体含义,让学生通过自主探索、交流合作,在观察比较中抽象概括出“数量关系”中三个量各表示的含义。

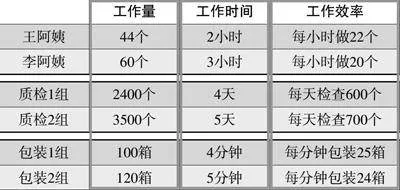

二、活动二:新课讲授

[ 工作量 工作时间 工作效率 王阿姨 44个 2小时 每小时做22个 李阿姨 60个 3小时 每小时做20个 ][包装1组 100箱 4分钟 每分钟包装25箱 包装2组 120箱 5分钟 每分钟包装24箱 ][质检1组 2400个 4天 每天检查600个 质检2组 3500个 5天 每天检查700个 ]

1. 归纳数量关系:怎样用一个等式来表示工作效率?(预设:工作效率=工作量÷工作时间)

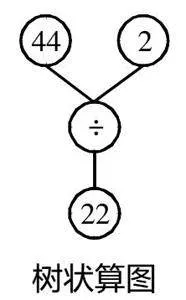

2. 讲解树状算图:根据“工作效率=工作量÷工作时间”这个数量关系式,画树状算图。

3. 举例理解:求王阿姨2小时做了44个玩具,平均每小时做多少个玩具?

树状算图

列式:44÷2=22(个)

4. 根据速度时间路程、单价数量总价公式代换可得:工作时间=工作量÷工作效率;工作量=工作时间×工作效率。

设计意图:总结三个量之间的关系,并运用关系解决问题。首先让学生通过表格里的数据,总结出三个量分别是怎么得来的,从而得出它们之间的关系,引导学生总结出解决问题时,如果已知两个量,就可以求出第三个量,从而归纳总结出工作效率、工作时间、工作量三者之间的关系。在讲练结合中学习树状算图表示数量关系,使学生初步感知树状算图的用法。

三、活动三:新知运用

1. 基本练习。生活中的工作效率:主持人每分钟说120字。小临童每小时游泳1000米。环卫工人每天清扫马路3500米。

2. 对比练习。寻找下面文字中的各对应量:小临童给小树浇水,每小时浇15桶水,3小时共浇了多少桶水?四年级小学生每小时折65个纸鹤,130个纸鹤需要用多少时间?小丁丁18天看完一本360页的故事书,平均每天看多少页?

设计意图:在新知运用中,本课遵循由易到难、由简到繁的规律,设计了分层训练。即练习内容不同或要求不同,让学生自由选择,使不同层次的学生能体会到成功的喜悦,从而增强学习数学的信心。这一环节充分运用现实生活与数学学习的结合,让学生看到自己学到的知识在生活中处处可见,并不是凭空捏造的,从而增强了数学应用意识,激发了学生学习数学的愿望。通过基本练习进一步巩固工作效率、工作时间与工作量间的数量关系,通过对比练习进一步理解工作效率的含义。

四、活动四:回顾小结

每小时(每分、每天等)完成的工作量叫工作效率。

情感升华:通过本节课的学习,让学生懂得在平时的学习中要努力提高学习效率,珍惜时间,好好学习。

【执教反思】

一、构建单元知识结构导图,理清单元结构

本节课通过运用思维导图进行分析,明确了本节课的知识结构,确立了本节课的学习目标是认识工作效率与工作时间、工作量之间的联系。学习利用树状算图分析数量关系,渗透数形结合思想,让学生明白借助树状算图分析问题及列综合算式更直观。认识树状算图与算式之间的关系,为后面学习三步计算式题和正推、逆推及应用题分析数量关系做铺垫。因此本课的难点就是掌握工作效率、工作时间与工作量三者的关系。

工作效率、工作时间和工作量是平时生活中常见的数量关系,这里安排学生学习的主要目的是出于让学生解决生活中实际问题的需要。由于学生平时思考较少,缺乏一定的感性及理性认识,在学习时会存在一定的困难,尤其是工作效率的含义与工作量容易混杂,教学时教师要注意加强辨析与比较,帮助学生正确地形成并理解概念,本课教师在设计教学时,力图让工作问题的教学课堂变成学生喜欢的生活场所。通过有趣有效的课堂教学,增加学生对工作效率的理解,为构建工作问题中三者数量关系模型、解决相应的应用问题提供基础,并为以后探究较为复杂的工程问题奠定扎实基础。

二、单元目标拟定是教学起点,课时目标的制订明确方向

本单元在本课时的目标应该是结合生活实际问题,掌握分析方法,正确理解工作效率的含义,在数学学习和数学应用的过程中,培养认真审题,认真计算,独立思考的学习习惯。工作效率、工作时间与工作量是生活中较为常见的数量关系,这部分内容其实和学生已经学习过的“路程、速度、时间”以及“总价、单价、数量”这两组数量有一定的联系以及学生在三年级上学期已经学习了“除法的运用——谁打字快”这些知识,都为这学期提供了学习的知识基础。

树状算图是判断数量关系的重要工具,在教学过程中要注意树状算图与算式之间的联系,并为后面学习正推、逆推提供帮助。教师要在练习巩固中变式求不同关系量的问题,深化学生理解,加强学生认真审题,并养成独立思考的学习习惯。

三、运用导图,明确各环节教学任务

在课堂教学中,通过王阿姨与李阿姨的比赛充分调动了学生探究学习的积极性,通过具体的生活情境提炼出数学问题,让学生从本节课中提炼出工作效率、工作时间、工作量三个概念,并通过三次不同的比赛理清三个量之间的关系,帮助学生进一步理解工作效率的定义。在学生充分理解工作量、工作时间与工作效率这三个量的基础上,提出问题:这些数分别表示什么?根据回答进行板书。那怎样求工作效率呢?在这个重点教学环节中,教师留给学生充分的时间探究思考,学生根据目前已有的生活经验,通过观察—比较—分析,在脑海中迅速调动原有知识和经验来思考问题。最后小组总结、归纳数量关系,从而得出:工作效率=工作量÷工作时间,围绕“总结—归纳”两个环节帮助学生领会三个量之间的关系,在原有的知识除法是乘法的逆运算的基础上得出求工作量、工作时间的算法。同步引进树状算图,帮助学生分析“工作效率、工作时间、工作量”三者之间的关系,明确了解题的路径和方法。

(责任编辑:廖 艺)