调性音乐诞生的技术参数研究

2024-11-12范洪涛

摘 要:欧洲调性音乐的诞生在技术参数上主要体现在自然大小调音阶的确立、三和弦作为和声实体的确立、功能性和声序进形态的确立、导音倾向性的确立四个方面。在漫长的音乐实践中,大小调音阶的确立肇始自古希腊时期,经中世纪八调式、文艺复兴末期的十二调式逐步过渡而来;作为一种“被定义”的音响,转位三和弦(六和弦形式)的出现要早于原位三和弦,并在16世纪50年代确立了三和弦作为和声实体的概念;早期和声序进与作品旋律的特征(尤其是圣咏)密切相关,呈现出根音级进的形态,在之后的实践中根音四、五度关系的和声连接趋于普遍,功能性得到强化;半音的导向性得益于“伪音”理论的实践及14世纪法国新艺术时期对“新的对位音响”的诉求,并逐步形成固定范式,成为调性音乐确立的重要标识。

关键词:调性音乐;调式音阶;和声实体;功能序进;导音倾向性

中图分类号:J614 文献标识码:A 文章编号:1002-2236(2024)05-0034-09

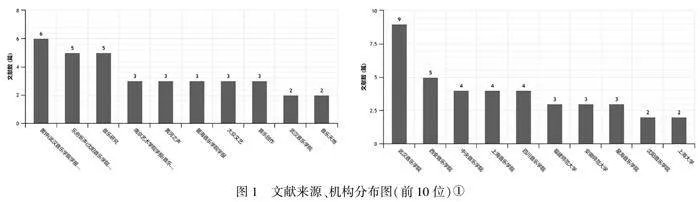

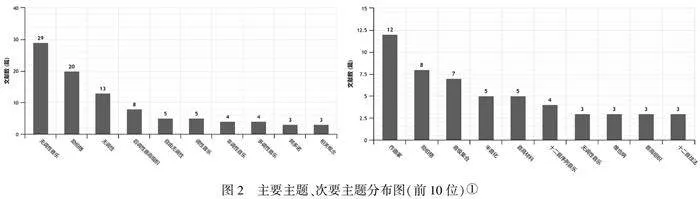

截止到2023年8月12日,通过中国知网的“篇名”条件检索,中国大陆学界关于“调性音乐”的研究文献为78篇。通过图1可知,以“文献来源”的前10位为例,发表于音乐类核心期刊的文章数量占比77%;以“机构分布”的前10位为例,专业音乐学院发文数量占比79%,由此可见大陆学界对“调性音乐”的关注呈现出“核心发布平台”(《黄钟》《乐府新声》《音乐研究》)、“核心研究基地”(如武汉音乐学院、西安音乐学院等)二维并进的态势,推进观察,武汉音乐学院及其学报《黄钟》在全国范围内具有一定的引领性。

当我们将目光关注到这些文献的“主要主题”“次要主题”(图2)时会发现,它们的研究切入点是“后调性”“无调性”“多调性”,而非“调性音乐”自身,这也是笔者决意构思这篇文章的初衷。

其实,于润洋先生主编的《西方音乐通史》参见:于润洋.西方音乐通史[M].上海:上海音乐出版社,2016。已经给出了影影绰绰的线索,这本集结了当时国内西方音乐研究最为顶尖学者(于润洋、姚亚平、周耀群、余志刚、李应华、黄晓和、钟子林)按编次分工。的教材,截止到2023年已经进行过(2001年第一版)2002年第二版、2003年第三版、2016年第四版、2022年第五版的修订工作,可谓中国大陆史料陈述最为翔实、定义描述最为精准的西方音乐史书。诚然,作为一本通史著作,只能择选不同风格时期最具代表性作曲家的最具代表性的作品展开论述,但恰恰是“最具代表性”,无形中为我们筛选出了历史巨人的骨骼与筋脉,在排除掉枝端末节的前提下“自然地”呈现出西方音乐本来的面目。

此外,姚亚平《复调的产生》参见:姚亚平.复调的产生[M].北京:中央音乐学院出版社,2009。、《西方早期多声部音乐的建构》(1991年硕士论文),戴定澄《欧洲早期和声的观念与形态》参见:戴定澄.欧洲早期和声的观念与形态[M].上海:上海音乐出版社,2000。、陶辛《西方音乐前调性时期音高组织思维研究》(2002年博士论文)、王新华《从调式到调性——16、17世纪西方音乐音高体系之演变》(2008年博士论文)也为本文的撰写提供了重要的参考。也许正是看到了中国学者立足欧洲音乐文献的独立探索精神以及取得的阶段性成果,叶松荣教授提出了“西方音乐史研究的‘中国视野’”参见:叶松荣.西方音乐史研究的“中国视野”可行性探讨——与其他学科相互参照中获得的启示[J].音乐研究,2010,(5),P77-85+109。、“西方人的音乐 中国人的学术”参见:叶松荣.西方人的音乐 中国人的学术——对以中国人的视野研究西方音乐观念与实践问题的理解[J].音乐研究,2013,(6),P39-51+20。的观念,这与“中国特色学术话语体系”的构建在本质诉求上是一致的,可以看作是后者在具体学科上的卓力践行。

一、自然大小调音阶的确立

古希腊的调式用氏族部落来命名,这一传统延续到了中世纪。公元前4世纪古希腊音乐理论家阿里斯多赛诺斯(Aristoxenus,生于公元前375—前360年间,卒年不详)提出了四音列的概念,并进一步区分为自然音、变化音以及含有1/4音的结构形态;围绕四音列组合成大、小完整体系;又将大完整体系的各音作为始音,八度循环,音列下行构成古希腊七调式。

古希腊调式中的利地亚调式(音阶下行,内部音程结构为半全全全半全全)、副多利亚调式(音阶下行,内部音程结构为全全半全全半全)与大小调音阶内的音程关系是一致的。柏拉图、亚里士多德常从伦理道德角度讨论调式,如亚里士多德认为多利亚调式具有男子气质,能使人安静并具有力量。单从音阶结构考虑,现代人会很容易将多利亚调式与自然大调式进行比较,因为后者同样可以用“男子气”“力量”加以标榜,但通过对比二者的音程关系,我们发现它们存在较大的差异:多利亚调式的主音与II、III、VI、VII级音构成的都是小音程(分别是小二度、小三度、小六度、小七度);自然大调式的主音与II、III、VI、VII级音构成的都是大音程(分别是大二度、大三度、大六度、大七度),多利亚调式似乎是一种比自然小调更具“小调”属性的调式(因为自然小调的主音与II级音之间构成大二度)。由此可见,古希腊调式以“二元分离”的形态孕育了大小调的音阶雏形——即结构形态的雏形与不对应的性格雏形。

需要提醒的是,虽然古希腊人习惯将不同的调式(以及旋律风格样式)与不同的情感相联系,但关于这种联系的记载多是来自于文献(贤),因此其原始语境中的调式色彩是值得商榷的,如据称来自希腊化时代伊奥尼亚地区的“塞基洛斯歌”——塞基洛斯为了纪念自己逝去的妻子在墓碑上刻下的伴有曲调的诗词,为弗里几亚调式。按照亚里士多德的理念,弗里几亚调式狂放,具有酒神精神,但作为纪念妻子的墓志铭以及歌词中“只要你活着,就要活得轻松愉快。不要让任何事情折磨你。生命太短暂,岁月催人老”来看,所谓“酒神精神”的“狂放”显然是不合时宜的。

中世纪时期,人们基于圣咏整理的需要,受拜占庭调式理论的影响,将常见于结束在D、E、F、G上的圣咏旋律划分为八种形态,并进一步命名为正、副调式,即(正、副)多利亚调式、(正、副)弗里几亚调式、(正、副)利地亚调式、(正、副)混合利地亚调式,正、副调式的结束音是相同的,主要差别在于副调式的音域比正调式低纯四度。

虽然该时期仍然没有出现结束在C音或a音上的大小调式音阶,但一方面,相对于古希腊时期,音阶的上行排序得以确立;另一方面,副利地亚调式、副多利亚调式的音阶排序已经呈现出了大小调的雏形,只不过结束音分别为各自正调式的利地亚调式之F音与多利亚调式之D音。

在中世纪八调式的基础上,1547年,瑞士音乐理论家海因里希·格拉瑞安(Heinrich Glarean,1488—1563)在其著名的《十二调式》中提出了建立在C音上的伊奥尼亚调式及其副调式、建立在A音上的艾奥利亚调式及其副调式,至此构成了“前”调性音乐的十二种调式。

缓至巴洛克时期,我们现代意义上的调性音乐在实践摸索中方得以确立,学界认为,第一步调性和声语言完全成熟的音乐作品是由意大利作曲家阿尔坎杰罗·科雷利(Arcangelo Corelli,1653—1713)创作的。

二、三和弦作为和声实体的确立

从古希腊时期开始,西方人对音乐的解读是建立在数理关系之上的这种根深蒂固的认知也反映到了作曲家群体的自我认知上,如文艺复兴时期的约翰·邓斯泰布尔(John Dunstable,约1385—1453),在其墓志铭上首先称自己为数学家,之后才缀以音乐家的名头。,以毕达哥拉斯学派为代表,他们发现弦长比率与音响协和度之间存在关系,即弦长为1∶2发出相隔纯八度的两个音;弦长2∶3发出相隔纯五度的两个音;弦长3∶4发出相隔纯四度的两个音,该学派将4以内基本比值产生的纯八度、纯五度、纯四度认定为协和音程。

时至文艺复兴时期,人文意识觉醒,“人文主义”成为这个时代最具有影响力的思潮,人们开始更加强调主体感知。在这种思潮的裹挟下,三度及其转位六度在“人耳”的加持下获得了“晋格”协和音程的资本。至此,三、六度作为不完全协和音程共享了一、八、五、四度协和音程的“殊荣”,也即意味着三、六度参与和声实体的建构成为可能。

于润洋主编的《西方音乐通史》中关于和弦实体确立的表述为:“1550年代,扎利诺首次承认了三和弦是一个理论上的和声实体,虽然这是非常重要的一步,但三和弦的调性功能进行还没有得到理论上的认可,尽管在当时的一些作曲实践中已经存在这样的和声进行了。”[1](P101)我们可以明晰的一点是,三和弦作为和声实体的实践是远早于理论归梳的。

从时间维度来看,平行奥尔加农是最早的以纯音程为核心建构的和声实体;法伯顿(faburden)与福布尔东(fanxbourdon)则是基于三、六度音程协和性的进一步发展,但以转位和弦形态出现;到了奥克冈等人的音乐实践中,原位三和弦的实践概念得以确立。

西方音乐史上最早记载的复调音乐奥尔加农确立了纯四、五度相结合的和声效果(参见谱例1[2](P25))。

即便是进入华丽奥尔加农风格时期,四、五度的和声建构作用已然得到了有效地贯彻。圣咏声部每个单音与奥尔加农声部构成的和声撞击点,基本上以纯音程为主,又以四、五度为甚(参见谱例2[3](P27),方框标记),需要说明的是,谱例中的f—b的全音程,在实际演唱中,会进行“伪音”化处理,即形成f—b的纯四度音响效果。

直至13世纪,在不依赖于圣咏旋律进行创作的多声部孔杜克图斯《赞美至贞的圣母》中依然呈现出以四、五度为核心的和声建构逻辑,并贯穿始终。(参见谱例3[4](P30))

承前所述,到了文艺复兴时期,在对协和音程的认证中,人们在数理运算之外,更加强调音响带来的实际感受,即将三、六度纳入麾下。约15世纪,英国诞生了法伯顿,即在写出的素歌声部基础上,额外附加两个声部,其中一个声部在下方即兴唱出与素歌声部平行三度、间或点缀五度的音高;另一声部在素歌上方即兴唱出与其平行纯四度的音高。

在约翰·邓斯泰布尔(John Dunstable,约1385—1453)的广为流传的英语歌曲《啊,白玫瑰》中法伯顿风格同样随处可见,实际上,我们可以将其看作转位六和弦的和声结构,即,在原来四、五、八度音程的组合中,增加了三、六度音程的声响特色,即主要构成六度的外声部与主要构成三度的下方两声部。

越过英吉利海峡,在法伯顿风格的影响下,欧洲大陆同样诞生了一种类似的音乐风格——福布尔东。与法伯顿不同的是,其圣咏声部是在高声部并加以装饰,低声部与高声部构成以平行六度为主的进行,间或出现八度,在两个事先写出的声部中间即兴加入第三个声部,在高声部下方四度进行。对于两种风格的描述,法伯顿是由中间扩散到上、下声部,福布尔东则是由外声部拓展到内声部。勃艮第音乐家纪尧姆·迪费(Guillaume Dufay,1397—1474)的《耶稣,众人的救主》(Christe,redemptor omnium)(参见谱例4[5](P58))便具有典型性。

迪费是文艺复兴时期第一代尼德兰乐派的领军人物,它的作品代表着当时艺术实践的风尚,同时也是其他作曲家争相模仿的对象,因此他的作品本身极具代表性与影响力,对其经典作品的分析,可以印证六和弦的使用在当时音乐实践中所占有的分量,即作为和声实体,转位(六)和弦比原位和弦更早获得概念的表述与音乐家的实践认可。

在第二代尼德兰乐派代表人物约翰内斯·奥克冈(Johannes Ockeghem,约 1410—1497)的创作中,六和弦为结构主体的和声被原位三和弦所替代,以其代表弥撒曲《Mi-mi》中的《羔羊经》为例(参见谱例5[6](P65)),虚线方框内为原位和弦根音,其出现的频率已经远远超过六和弦。

在奥克冈的作品中,原位和弦的比重得到了进一步的提升,这也意味着精英音乐家通过自己的实践将其他作曲家的创作理念与技法,大众的审美趣味、听觉习惯引向了对原位三和弦的关注。这一泛欧洲性的创作风格在16世纪法国尚松作品中也得到了进一步的体现,如克莱芒·雅内坎(Clement Jannequin,约1485—1558)的《亲切的吻应保存在哪里》(Ou mettra l’on ung baiser),(参见谱例6[7](P77-78))原位三和弦基本覆盖了整首作品。

由实践而理论,16世纪50年代,扎里诺首次承认三和弦作为一个理论上的和声实体,以三度为基础叠置的声音素材为调性音乐的发展提供了重要音响支撑。

三、功能性和声序进形态的确立

三度叠置的和弦出现之后,如何进行顺序衔接,并进一步形成具有正格(根音上四度、下五度的进行)、变格(根音上五度、下四度的进行)形态的终止式,是维系调性音乐发展的重要路径。之所以选择四、五度,其主要原因无外乎来自两个方面:其一,主音上、下方的纯五度是纯一、八度之外最有价值的能够产生动力收束感的完全协和音程;其二,自平行奥尔加农伊始,四、五度在多声部作品中的声音建构意义趋于显著,并由和声音程转化为旋律音程,建构起终止式的低音序进形态。

法伯顿、福布尔东风格的作品,其和声安排完全取决于旋律声部,实际上就是根音旋律位置的六和弦,也就意味着和声自为机能的缺失,不能通过和声序进彰显调性的意义。

但由于这类音乐都是建构在素歌基础之上的,而素歌的旋律特征便是级进为主,跳进较少,跳进后必将缓慢下移,因此导致和声序进呈现出根音级进的连接“逻辑”。

在迪费的代表作品《耶稣,众人的救主》中影射着根音级进为主的序进形态,可参见谱例4:第1小节的C6—d6—第2小节第1拍的e6;第2小节第2、3拍的g6—F6;第3小节的F6—第4小节的e6—第5小节的F6—e6—d6—C6。

奥克冈代表弥撒曲《Mi-mi》中的《羔羊经》在和弦序进上同样有根音位置级进的重大“嫌疑”,参见谱例5:第1小节第3拍F6—第2小节e—F—第3小节第1拍的e;第3小节第3拍的C6—第4小节第1拍的d;第5小节的G—第6小节第1拍的a;第6小节第2拍的e—第7小节的d6—C6;第7小节末拍的e—第8小节d—第9小节e—F—第10小节e6—d。

文艺复兴时期最具代表性的作曲家的代表性作品在和弦序进中所保持的共同姿态不得不引起学界的关注,在接二连三的共性创作特征面前似乎一句简单的巧合很难给出令人信服的答案,这也是笔者提出在功能性和声进化前存在根音级进为主的序进形态的依据。

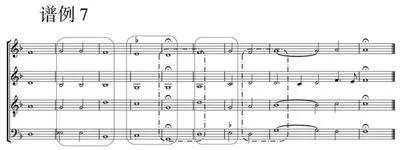

接下来我们有必要探讨这种根音级进状态形成的缘由,或者说是否存在高音声部旋律级进进而导致底层和声级进的可能。由上述可见,和声的根音位置级进确是来源于高声部旋律的级进。不过我们也应该看到如下几点:一、和声根音位置的级进虽然来自于高声部旋律的级进,但并不意味着旋律的级进一定伴随和声根音位置的级进,在若斯坎的经文歌《唯你独自创造奇迹》(参见谱例7[8](P68))中虚线方框标记的部分,和声根音与旋律的级进均存在明显差异,如第2—3小节旋律位置为G—G—F,但低声部的根音却是E—B;二、和弦的根音并不一定和高音旋律线条重合,在不同作品中重合比率存在较大差异性,如谱例4的重合比率为100%;谱例7仅为8.3%。

诚然,谱例4之所以在第三点上的重合率达到了100%,关键因素在于它的体裁种类,或者说是作品生成方式——福布尔东,前文已作交代,不再赘述。

但在16世纪音乐发展新趋势时期,根音级进为主的序进形态被根音纯四、五度进行为主的功能序进形态所替代也许是并行发展,但后者的创作倾向性更强,或者说对功能性和声建立的意义更大。。在雅内坎的《亲切的吻应保存在哪里》(参见谱例6)中可以得到印证,第1小节的d—a;第2小节的B—第3小节的F;第4小节的e6—第5小节的a;第7小节的F—B。除了第4小节为转位和弦,其余均为原位根音四、五度关系。由此可见,根音四、五度关系的和声配伍逐步强化。

为了印证这种和声序进具有某种创作共性,或者说能够为后来的音乐家所继承,并能有效衔接到功能和声进行实践中去,笔者又对巴洛克早期意大利音乐家朱利奥·卡契尼(Giulio Caccini,1548—1618)的代表性作品《最奸诈的面孔》开始部分进行了和声分析(参见谱例8[9](P103))。

根音纯四、五度进行为主的功能序进形态再次得到彰显:第1、2小节g—第3、4小节D—第5小节g7;第6小节F—第7小节B—第8小节F—第9小节c—g—第10小节D—第11、12小节的g—第13、14小节D—第15小节G6—C。

根音四、五度关系的和弦连接实践为功能性和声的进一步发展提供了有效的“声响审美”积累,同时,大调的I、IV、V级为大三和弦;大调的ii、iii、vi级为小三和弦,即主音上下五度构成的和弦为调式色彩的确立提供了最有力的支撑。在此之外,II、III、VI、VII级音因各自与T、S、D的远近关系予以功能组划分,最终实现了色彩斑斓而又归属于功能的大小调和声体系。

四、导音倾向性的确立

自然界中的声响本身是不存在所谓“倾向性”概念的,甚至包括基于律制生成的音高之间,也没有类似调性音乐时期的导向性,换言之,作为音与音之间的倾向性是人为感知与设定的。首先,我们应该明晰调性音乐时代的倾向性主要来自半音之间的张力,如C大调中F音对E音的导向性、B音对C音的导向性;而且,由于主音的属性限定,后者的倾向性更加强烈。但这种自然半音的倾向不具备绝对方向性,如在F调中,则是E音对F音的导向性;G大调中则是C音对B音的导向性。

古希腊时期,阿里斯多赛诺斯便提出了变化音形态的四音列,由此可见,变化音的使用历史应该更为早远;但在中世纪教会理论体系中,由于调式的划分是基于结束音的差异性,加之宗教音乐以自然音体系为主,也就导致变化音的使用在这个时期受到了限制,甚至到了16世纪帕莱斯特里那(Giovanni Pierluigi da Palestrina,1525—1594)的创作中依然能够看到宗教音乐强大的束缚力。

虽然中世纪宗教音乐排斥变化音,但在具体实践中,尤其是奥尔加农多声部音乐诞生后,由于对协和音程的诉求与推崇,为了避免可怕的“魔鬼的声音”(三全音程),F—B或其转位音程在演唱实践中会进行“伪音”(musica ficta)化处理,即升高或降低其间某音,继而保持纯四、五度的和声效果。14世纪复调音乐时期,音乐家尝试了新的对位音响,并开拓了“新音乐”的实践之路(参加谱例9[10](P45))。

原本c2—d2的进行被c2—d2置换,使得二者的导向性关系趋于明朗,但由于高音声部的“伪音”化,导致g1—c2形成增四度,为了避免这种极不协和的音响效果,将g1同样升高半音,在促成g1—a1导向性的前提下,也使得g1—c2的协和性得到还原。“新音乐”时期意大利盲人音乐家兰迪尼(Francesco Landini,1325—1397)的“兰迪尼终止式”(参见谱例10[11](P31)),虽然在VII级音到I级的进行中补增了VI级音,但不影响半音化的导向性,而且音乐家如此设置终止式的目的应该与当时的普遍作法“相左”,也就反向印证了当时VII级到I级半音导向的广泛应用。

在16世纪中后期的一些作品中,调性音乐VII级到I级的半音导向性得到了进一步的固化,如卡洛·杰苏阿尔多(Carlo Gesualdo,1561—1613)《我将悲惨地在痛苦中死去》(Moro, lasso, al mio duolo)中的开头部分,它延续了16世纪中期意大利牧歌半音化风格的实践,并在作品中巧妙地使用了后来我们所谓的D7—T的完满正格终止式形态(参见谱例11[12](P76),第3小节处,在g1—a1之后有个不易察觉的句读)。

从中世纪的“伪音”理论开始,半音被逐步实践到音乐创作中来,并经由14世纪法国新艺术的积极探索,被程式化地定义为支撑调性音乐的重要参数。

余论:古典和声中平行四度的“特权”

在古典和声的习练中有一条非常重要的规则,即不准出现平行、反向(甚至隐伏)五、八度,但纯四度的进行并没有被禁止。大家一般认为五、八度被“禁足”的原因在于两者音响效果的空洞,显然这种解读并不能给予聆听者充足的信任,在不进行刻意训练与提前暗示的前提下,作为完全协和音程(纯五度的转位)的纯四度依然显现出空洞的“气象”。古典和声中平行四度的“特权”究竟是如何被炮制出来的呢?《复调的产生》这本书也许能为我们提供来自社会学角度的跨学科线索。

“四度,权力角逐的失意者”这一命题出现在中央音乐学院姚亚平教授的著作《复调的产生》中——这是一本在学界被严重低估或曰没有引起足够重视的“文集”。是书在“权力的话语:欧洲早期复调语言机制的文化意蕴”一章中,将“纵向维度分析”中的“个案研究”选定在“四度”音程之上,并称之为“权力角逐的失意者”。在这部探讨“复调”发生学的著述中,姚亚平借助法国哲学家、社会思想家和“思想系统的历史学家”米歇尔·福科关于“权力”概念的注解,尤其是“将真理与知识纳入到权力的范畴”的方法论实践到对早期复调的关注之上,开辟了崭新的学术视野,塑造了“局外人”“他者”研究西方音乐文化的“东方”信心。

四度,缘何成为权力角逐的失意者?该书指出,不管是12世纪的法国音乐小册子《Quiconques veut deschanter》,还是1473年廷克托里斯的《Terminorum Musicae Diffinitorium》均将四度降格至不协和音程的队列——“四度在古代被认为是所有协和音程中最重要的,但实际上它并不是协和的,而是一个不可容忍的不协和音程”[13](P152)。但是之于原因,学界却没有给出足够令人信服的答案,乃至格罗夫辞典如是写道:“四度在西方音乐中处在一个特殊的位置,它既被认为是一个完美的音程(八度、五度相同),但同时又被认为是一个不协和音程。”转引自:姚亚平.复调的产生[M].北京:中央音乐学院出版社,2009,P153。有人解释说四度是一个协和音程,但却是一个不稳定音程。但这一观点又遭到了著作者的进一步追问:它为什么是不稳定的?姚亚平给出的解决途径是“从形式看,这是一个技术问题,但实际上是一个文化问题”[14](P154),“西方音乐历史发展有一个三、六度音响逐渐取消五、八度音响的发展经历,在这个过程中三、六度与五、八度结盟,形成一个从相对不协和解决到协和音程的二元论音响模式……权力的角逐下,三、六度与五、八度通过‘谈判’达成交易”[15](P155),“四度成为复调话语实践中权力交易的牺牲品,它在三、六度与五、八度的合谋中被‘出卖’,被踢出了历史之流”[16](P154)。

但笔者的追问是,在不考虑六度到八度解决的前提下,为什么被“出卖”的是四度而不是五度?

在解答这个问题之前,需要重申的是:其一,本文中所有关于“四度,缘何成为权力角逐的失意者”的思考基于《复调的产生》的学术语境,也就意味笔者赞同姚教授的观点,只不过在前人的肩上有所寸光的洞察;其二,限定与明确“问题”往往是解决问题的关键(一如书中所谓“……复调概念的模糊,以至于丧失了讨论问题的方向”[17](P20)),因此,如下问题需要先行确认:四度音程的使用是否受制于其本身被赋予的“不协和性”?旋律化四度音程与和声化四度音程被同时排斥了吗?我们是在和声进行中还是在解决中考查四度?

音程本身具有旋律与和声的双重形态,先后发声与同时发声不会改变其本身的协和属性,但又局部地改变了人耳识别的协和属性,如旋律大二度与和声大二度相比,前者会被人耳“解读”为平滑、自然与流畅,后者则会被“认定”为尖锐、惶恐而充满不安。笔者之所以说“局部地改变了人耳识别的协和属性”还出于对三全音程的考量——毕竟不管是横向还是纵向,其不协和的面貌都是显而易见的,这也就使得分类观察旋律化四度音程与和声化四度音程具有了现实意义——即“不协和”的四度音程是否在横向上也被合理地限制。纪尧姆·迪费弥撒曲《脸色苍白》中《羔羊经》最高声部、高对应声部,约翰内斯·奥克冈弥撒曲《越来越》中《慈悲经》高对应声部、《短拍弥撒曲》(Missa prolationum)第二《慈悲经》初始部分(参见谱例12[18](P64))都有四度上、下行的旋律起伏。

因而,即便四度在理论与实践上被定义为不协和音程,也不会影响其横向旋律的建构意义,这一点还可以参考赵礼的博士论文《萌芽·弥撒·基因·遗传——〈武装的人〉之纯四度基因组织》参见:赵礼.萌芽·弥撒·基因·遗传——《武装的人》之纯四度基因组织[D].上海:上海音乐学院,2012。——作者分析了15至19世纪一系列“纯四度基因组织之历史遗传”问题。

和声四度呢?以13世纪三声部孔杜克图斯《赞美至贞的圣母》为例,作品第1小节便出现了四度c2—f2,第6小节“终止”处(三个声部以八分休止符同步结束)在声部交叉的景况下出现了两个外声部组成的四度(c2—f2),第8小节结束处的四度建构等同于第6小节(参见谱例13[19](P30))。

综上所述,四度音程的使用并没有受制于其本身被赋予的“不协和性”,而且在调式和声连接中四度的使用也不若文献记录的那般苛责,甚至在终止部位依然出现了四度。这种案例是否背离于“四度,权力角逐的失意者”的论断呢?笔者认为并没有。《复调的产生》也提到根据福柯提出的禁忌、区分和逻辑(求真意志)原则,“三、六度和五、八度达成了如下协议,它们彼此同意信守”“三、六度承认自己的从属性质,并遵守……以最有利的方式巩固五、八度的中心位置——反向进行平稳进入到五、八度”[20](P155)。这里的关键是“中心位置”(这也就导致我们应在和声解决中而非进行中考查四度)、“反向进行”、“平稳进入”,它们构成了权力的表征。

基于此,三度到五度的进行就不可能被四度替代——因为四度解决势必导致某声部的延留,并由此出现斜向。这也就说明了孔杜克图斯《赞美至贞的圣母》中四度音程的使用不具有那个时代终止形态的典型性——至于是否与其本身的世俗化诉求有关,当别论。再者,“从相对不协和解决到协和音程的二元论音响模式”的缔造来看,四度与三度的差异性相对于五度与三度的差异性更为弱势,解决的动力性不足,体现“不协和”到“协和”的方向性不明确,被“排挤”出作为终止型的协和音程也就成为理所当然的事情。

在西方音乐发展史上,四度音程几乎全程参与了不同时期音乐叙事逻辑的叠化与“权力”的角逐。它曾经是古希腊四音列的核心,在其内部建构出自然、变化、微分音的形态,继而又组合成为大、小完整音列体系,基于大完整音列体系又塑造了古希腊七调式;它也曾在中世纪教会正、副调式的划分上注脚了自己的“权力”(结束音一致的前提下,副调式与正调式几乎惟一的区分条件便是前者比后者低纯四度),参与了早期复调音乐的发生(平行四度奥尔加农);它是文艺复兴时代英国法伯顿风格、欧洲大陆福布尔东风格(类似调性音乐时期的六和弦结构,上面两个声部是纯四度)的和声基石;而在调性音乐时期,下属方向的转调、终止式的安排无不将四度推向新的“权力”疆域,即便平行五、八度如此被限制与规避(为了避免平行进行,不惜作出让步与妥协——如导七和弦到主和弦的解决,为了避免平行五度,不得不重复主和弦三音)的前提下,四度依然可以“我行我素”,不受辖制。

在历史的长河中关注“权力”的衍替,才能够辩证地看待四度。在复调音乐萌生与发展的初始阶段,作为“权力角逐的失意者”,四度并没有任由规则与求真意志摆布,而是在横向旋律建构、和声进行中寻求适从,并在调性音乐时代获得了新的话语权。

(注:文章最后一部分,作者曾以笔名“散墨”发表于2022年1月某期《音乐周报》争鸣版,原标题为《为什么被“出卖”的是四度》,考虑到对四度的解读是作者关于调性音乐诞生研究的重要命题,为了理论体系的完整与阅读的方便,故缀述于此,并补充了相关谱例与文字。)

参考文献:

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][12][18][19]于润洋.西方音乐通史[M].上海:上海音乐出版社,2016.

[11]钱仁康.欧洲音乐简史[M].北京:高等教育出版社,2007.

[13][14][15][16][17][20]姚亚平.复调的产生[M].北京:中央音乐学院出版社,2009.

(责任编辑:李鸿熙)

作者简介:范洪涛,男,国立江原大学(Kangwon National University)博士,延世大学(Yonsei University)博士后,济南大学音乐学院讲师,研究方向:西方音乐史。