结构方法论:茹斯汀·特里耶的“元虚构”创作

2024-11-12王颖

摘 要:“真实”和“虚构”,始终是一对潜藏在茹斯汀·特里耶作品中的结构性对立。在其新作《坠落的审判》中,作者将前文本内的叙事重写、延伸,使“真实/虚构”上升成为创作的方法论,成为人物/场景塑造以及使用视听语言的决定性因素。在“元虚构”三部曲中,茹斯汀·特里耶对待“虚构”的态度逐渐明朗,最终赋予其伦理的合法性。在此基础之上,作者还使用多重互文和自我指涉,一步步摧毁“真实”,并借此让自己的作品完成了从法式喜剧到“元虚构”作者电影的转变和升华。

关键词:茹斯汀·特里耶;元虚构;作者电影

中图分类号:J905 文献标识码:A 文章编号:1002-2236(2024)05-0088-08

2023年5月,摘得第76届戛纳电影节金棕榈大奖的法国女导演茹斯汀·特里耶的影片《坠落的审判》,于2024年3月,被引进中国市场,成为近年为数不多登陆中国银幕的法国影片。但3月29日,影片在北京大学举行首映礼时,却引起了一场不大不小的性别舆情,这不仅让其成功出圈,还让众多女性主义者找到了议题。《坠落的审判》以丈夫突然坠楼死亡后,妻子接受长达一年的法庭调查,意图摆脱谋杀指控为故事主线,其中的确蕴含了丰富的两性话题。然而,仅仅从性别维度理解这位女导演显然是远远不够的,贯穿茹斯汀·特里耶全部创作的是她对“虚构”的凝视和思辨。以真实的生活为基础虚构故事是电影艺术的常规处理,茹斯汀的独特之处在于不是作为编剧的茹斯汀虚构,而是她把“虚构”作为影片的中心议题来讨论,“虚构”是她影片中的主人公的重要行为。换言之,“虚构”不是在“叙事”层面发生,而是在“故事”层面发生。正如巴顿·帕尔默(Barton Palmer)所说:“元虚构的作品既体现了同写实主义传统的联系,同时又把这一传统的前提变成虚构化工作内容的一部分。”[1]如果说关于电影的电影被称为“元电影”,那么茹斯汀的电影就进入了“元故事”和“元虚构”层面。

1978年出生的茹斯汀作为法国新一代女性导演的代表,迄今只有四部长片,分别是《索尔菲雷诺之战》(2013)、《维多利亚》(2016)、《西比勒》(2019)和《坠落的审判》(2023)。后三部作品均入围了戛纳电影节评选范畴,茹斯汀可谓根正苗红的戛纳系导演。这三部作品都讲述了角色“篡改”现实、“预演”现实,并将改造后的所谓“现实”复制到某种叙事形式中、使其彻底虚构化的故事,可称为茹斯汀的“元虚构”三部曲。为了审视“真实与虚构”,茹斯汀不仅围绕这组结构性的对立构思情节,更从人物设定、场景建构、影片的视听语言处理层面,全面凸显这一主题,使其具备了方法论的意义。在“元虚构”三部曲中,茹斯汀·特里耶对待“虚构”的态度逐渐明朗,最终赋予其伦理的合法性。更彻底的是,茹斯汀还贯通戏内戏外,让自己的生活与电影文本发生多重互文关联,一步步摧毁所谓的“真实”,并借此完成了从法式喜剧到“元虚构”作者电影的转变和升华。本文即通过对茹斯汀2016年以来作品的文本细读,分析她如何呈现对“真实与虚构”这个玄思主题的凝视。

一、人物身份和场景塑造:制造“虚构”和承载“虚构”

(一) 人物:以“虚构”为职业

《维多利亚》中,维多利亚的职业为律师,她前夫则是所谓的“作家”,以她为原型写作;《西比勒》中,西比勒同时是心理咨询师和作家,她有意或无意地将她的患者、正在拍一部戏的演员玛格特“误认”为自己,侵入她的生活,占领在各种关系中原本属于她的位置,甚至更进一步,企图导演她的生活,并同时将被自己改造过的“真实”写进小说中;《坠落的审判》中,夫妻都是作家,因为丈夫的意外死亡,妻子作为嫌疑人被起诉,因此她的律师朋友、一系列法院和检方的工作人员纷纷登场。可知创作者有意识地把律师、心理咨询师、作家和演员作为自己作品中角色的职业,而这几项职业的共同之处是都需要对所谓“真实”进行某种程度的加工——律师会在法庭陈述所谓真实时为自己的委托人免罪,心理咨询师会聆听患者所讲述的“真实”,作家会将真实发生的事情作为素材写入小说,而演员则是在摄影机前表现某种真实的情绪,再现某种关系。根本而言,这些职业都与“虚构”密切相关。

(二)场景:“离真相很远”

与之相关,电影的主要场景发生在法庭、心理咨询室和片场。和大众的认知不同,茹斯汀·特里耶并不认为法庭是呈现真实的地方,相反,“我真的把法庭看作是一个我们的生活被虚构的地方……那里的每个人都在讲故事,每个人都在创造一段叙事,所有的一切都离真相很远”[2]。因此,法庭、心理咨询室和片场,便有着共同之处,即都是“讲故事”“编故事”“离真相很远”的场所。

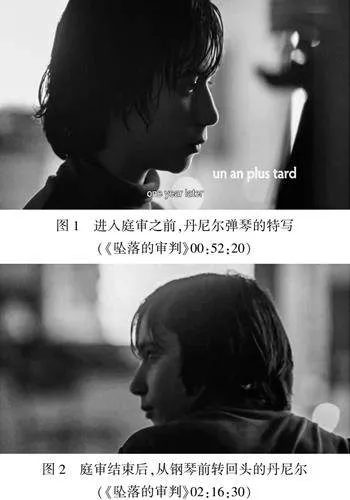

不仅如此,在呈现这些承载“虚构”的场景时,创作者还经常利用剪辑将其仪式化地与其他段落隔离开来,强调其“镜中之镜”的虚幻性。《坠落的审判》中,在进入漫长的审判之前,首先出现的是仰拍中儿子丹尼尔弹琴的双手特写,此时他已经将之前不熟练的钢琴独奏曲演奏得甚为流畅,以此标识出时间的流逝,紧接着“一年后”的字幕出现。而庭审结束之后,法庭外现场记者的采访声音忽然被抽离,换之以家中的背景音,按钢琴键的声音,以及重要的角色、狗狗史努比走路和喘息的声音,随着画外一声呼喊“丹尼尔”,画面随之切换成仰拍中丹尼尔在钢琴前转过头的特写。也就是说,这长达1小时24分钟的庭审段落,都出于丹尼尔的回忆。法庭场景被有意地放入“括号”之中,不可靠的、带有主观色彩的记忆,又进一步削弱了其真实感。

二、视听语言:将“真实”推入“虚构”

在《坠落的审判》中,茹斯汀·特里耶围绕着将“真实”推入“虚构”的目的,使用电影语言,其视点、声音和色彩的使用,尤其值得关注。

(一)不可靠的视点

茹斯汀·特里耶的作品中,一向存在大量来自主观视点的画面和段落。相对于客观视点而言,主观视点带有更多的个人情绪、不确定性和非真实感。而且,这些主观视点还常常来自于摄影机背后的人,来自动物,更有甚者,来自于近乎失明的儿童。摄影机的职责,便是记录“虚构”,而动物、儿童,尤其是视障儿童的视点,则使真实变得更加脆弱、缥缈、不可捉摸。

《坠落的审判》多使用男孩和狗的视点。丈夫意外死亡之后,妻子站在尸体旁边报警,报警以画外音形式呈现,而画面则为安静地卧倒在一旁的狗狗史努比。下一场警察来勘探现场的段落,则自始至终来自史努比,摄影机以较低的高度,跟随史努比,从室外穿过人群进入室内,观众借以看到在沙发上接受问询的妻子桑德拉和警察,并经由狗的视点,伴以女主的哭泣和零碎语言,由两个连续的推镜头(1 推向狗,2 推向照片),第一次看到了死者的照片。有趣的是,在《坠落的审判》中,所有有关死者的信息,包括图片、声音和影像,都有一个明确的视点所属,而决不会单独地、客观性地呈现。

《坠落的审判》中,夫妻二人的儿子丹尼尔因为车祸导致双眼近乎失明。这件事情不但是丈夫意外死亡的导火索之一,同时也是妻子的写作素材,而且,这个情节还被导演所利用,成为某种叙事方法——她大量使用来自丹尼尔的主观视点,利用这似乎是不可能存在的“看”和“凝视”,使一切看起来确切的事情变得恍惚不定。《坠落的审判》的第一场法庭审判戏,就强调丹尼尔的视角:一个来自旁听席的视点慢慢移动,似乎在寻找什么,随之画面切换为桑德拉的半身镜头,然后被推为特写。这个画面的边缘是模糊和部分被遮挡的,仿佛是对丹尼尔凝视母亲的摹写。他企图通过近乎不可能的“看”,去发现父母关系及父亲死亡的真相。丹尼尔的视点贯穿了三次庭审,尤其是在最为关键的第三场庭审中,夫妻二人在丈夫死亡前一天的争吵录音给男童带来重创,使他无法保持对母亲的信任,而这显然是在父亲去世后他的唯一支撑。于是,这场庭审段落中,布满了一个近乎失明儿童倾尽全力的“看”,反复插入从丹尼尔角度所“看到”的母亲,甚至有一个画面直接表现母亲和镜头的凝视。在视障儿童的主观视点下的法庭,已经不再是呈现真相的场所,而更像精神分析室,是丹尼尔思考如何虚构或创造出足够的“真实”,以保持对母亲信任的场所。

值得一提的是,在第一场庭审关于血迹喷溅的讨论中,伴随着正反两个专家对现场的分析,分别有两个夫妻打斗及丈夫坠楼的想象画面,作者皆通过在此画面前后加入对男孩的变焦推成特写的镜头的方法,严密指认此想象出自男孩。

(二) 丧失了现实性的音乐/拆分开的声画

在《坠落的审判》中,器乐版P.I.M.P.(皮条客)于2分50秒处带有侵略性地进入,将在阁楼工作的丈夫、在二楼给狗洗澡的儿子、在一楼和采访者对话的妻子以及他们所处的空间连为一体。存在感极强的打击乐,使人意识到声音是这部电影极为倚重的元素。作者在采访中说:“我们决定声音将扮演一个重要的角色,我们必须让这个想法贯穿始终。”[3]这支乐曲还将在案发现场重演以及庭审中反复出现。在案发现场重演中,这支曲子被用来模仿、亦或仿写死亡发生之前的现场,它的音量甚至被反复调高或者调低,但这不是更趋近现实,相反,是更确切地将真实推入虚构之中。它最后一次则是以“录音”这一本身就是仿写事实的形式出现在庭审上。音乐第一次出现的时候可谓是“现实”,在第二次出现也许可视为摹写现实的素材,而在第三次、第四次出现的时候,就指向了创作和虚构。它出现的每一次,都使真正的真实后退到无法触及之处,而层层叠叠的虚构成为所谓现实。反复使用音乐,“榨干”它的现实性,使其成为虚构元素的办法,是茹斯汀·特里耶经常使用的艺术手法。

在《坠落的审判》中,声音的意义,还远不仅如此。电影作品之中众人想要搞清的真相,是丈夫如何死亡。而这个所谓真相的主体——丈夫塞缪尔,竟然从未音画同步地出现在影片之中。首先,塞缪尔出现的时候,就是一具横陈在雪地上的尸体,然后,这具尸体再次横陈在验尸台上。接下来他出现在照片、录像、录音、或者儿子的想象中,然而不管哪种形式,声音和画面永远分离。妻子桑德拉在电脑上看他的录像,只有画面,没有声音。那段长长的、极具张力的伯格曼风格的夫妻争吵段落,貌似是音画同步,但仔细观察的话,会发现这段戏并不是传统意义上写实的“闪回叙事”。首先,丈夫的声音,并不来自于第一时间的真实,而是源自再记录的“录音”;再则,在这个片段被插入到电影之前,先是主审法官强调“把录音的抄本分发给陪审员”,然后画面出现各个屏幕上移动的对话特写,在争吵的高潮段落影像戛然而止之后,声音继续,此时画面再次出现屏幕上移动的对话特写。这段争吵段落,更多地像是为作为证物的录音所配的图像,所谓“对话”,更像戏剧或者电影中的“台词”;而究其实质,不得不让人认为,这段画面出自在法庭上旁听的男童伴随录音的想象。

(三) 作为“真实与虚构”色彩对照组的红与蓝

在茹斯汀·特里耶更早的电影《索尔菲雷诺之战》中,画面内被着重强调的大片红蓝色彩就已经引人注目。在《维多利亚》中,维多利亚家里的墙壁为纯色蓝,而法庭则是红色。蓝色和红色开始被有意识地作为对立的色彩来象征性地使用。西比勒第一次出现在自己工作室时,她穿红色的衣服,背向镜头坐在蓝色的沙发上,工作室的墙面也是大片的蓝色。这片蓝色似乎一直蔓延到斯特龙博利火山的电影片场,蓝色大海始终作为背景存在。只在过去时空里存在的前男友加里布埃尔,第一次出现在现实时空——在这个出自西比勒震惊的主观视点的镜头画面中,他身穿蓝色T恤,头部隐没在红色的气球后面。色彩的使用如此鲜明,而使得加里布埃尔的形象,像被特意勾勒出的简笔画。西比勒家里的颜色本来是大片的红,而在收尾的段落里,她和加里布埃尔所生的女儿则身穿红衣,坐在蓝色墙壁的屋子里,西比勒怀着复杂的情愫和女儿拥抱,电影结束——这意味深长的母女拥抱,同样延伸到了《坠落的审判》之中。在《坠落的审判》结尾处,最关键的一场儿子为法庭作证的段落中,大块的红蓝色将又一次占领画面,作为鲜明的色彩元素出现。真实和虚构并置为镜像,而红色和蓝色,则是作为这一对矛盾共同体的色彩对照组而被使用。

三、“登堂入室”:“虚构”获得伦理的合法性

从2016到2023年间,茹斯汀·特里耶在其三部作品中,对“真实和虚构”关系的思考,越来越具有倾向性。《维多利亚》一片,维多利亚的前夫将其作为原型,以连载故事的形式,写入博客,甚至准备写电影剧本,而作为律师的维多利亚起诉失败,前夫则“感谢法官给予我写作的自由”。介于前夫是个略为负面的角色,电影的重心也不在此,创作者对于虚构的态度,此时还稍显暧昧。《西比勒》中,女主角西比勒同时拥有“心理咨询师”和“作家”的身份。“心理咨询师”的身份,使得她有机会聆听玛格特的倾诉。她发现患者和她的过去处于相类似的情境之中。她们都难以走出母女关系破碎的困境,都在男友有其他伴侣的情况下怀孕,进退两难。为了治愈创伤,或者借此重温难以放下的过去,或者制造写作素材,西比勒渐渐有意混淆自己记忆与玛格所处现实的关系,将玛格“误认”为自己,从此踏入“虚构之途”,一步步介入到玛格特的生活之中。西比勒的“虚构之途”,无论从哪方面来讲,都是顺利的。一方面,她占据玛格特原本在人际关系中的位置,还获得了一个摄影机的视点,导演正在拍摄的这部电影的高潮和结尾,像上帝一样创造和支配玛格特的生活;另一方面,她将自己所创造的“真实”写入小说,并且成功出版。但代价是她的世界暂时性的崩溃,她重新开始酗酒。对于西比勒的疯狂行为,作者的看法是暧昧而矛盾的。作者让被“篡改”和“侵犯”了人生的玛格特表示,读西比勒的小说,并不让她觉得被冒犯,相反,却感到“被褒扬”;在结尾处,西比勒重新整合了自己世界的运行规则,画面是她和家人的和睦相处,画外音为“我重新回到了我的家人身边,我把他们当成我小说中的人物……我的生活就是一部小说,我可以肆意写作,肆意修改和创造,去诞生一切。所有的选择都在于我。加布里埃尔对我而言已经不存在了”。作者让她的角色依靠虚构凌驾于真实之上的理论获得自洽,也似乎是赋予了虚构以至高无上的合法性。但是,有意味的是,“加布里埃尔对我而言,已经不存在了”这句话是声画分离的,声音宣判前男友“不存在”,画面却是她和加布里埃尔的女儿的推镜头。女儿似乎是若有所思地看着她。紧接着的段落中,女儿问她:你看着我的时候会想起他吗?她回答:会,就好像他藏在你的身体里。客观存在的、真实的“女儿”,让自洽的理论瞬间瓦解。

茹斯汀·特里耶赋予虚构以合理性的决心,在《坠落的审判》中最终变得明朗。妻子在丈夫意外死亡之前,就已经在小说中预演了丈夫的死亡,甚至还细致地描写了妻子面对丈夫尸体的心理。相对于西比勒对现实的僭越和篡改,在这里,虚构甚至是真实的预演。另外,丈夫的死在《坠落的审判》中,只是一个“麦格芬”。事实上,作者从来也没想过提供一个有关死亡的所谓真相。审判中使用的所有证物,都似乎不能指向确定的真相,就连那段夫妻争吵的录音也不是——作为录音者的丈夫,有意识地导入话题,对话某种程度上,有可能是被诱导、具有表演性的,在妻子并不知情的情况下。妻子被判无罪的原因,表面上是因为儿子给出了父亲死于自杀的充分可能性判断。而事实上儿子的陈述,与其说来自他真实的回忆,不如说来自他的愿望——他想要信任母亲,在家庭的废墟之上,重建母子关系——为此他创造、或者重新想象了自己有关父亲的记忆。这段记忆的真假并不重要,重要的是,儿子选择相信母亲。

在儿子为法庭论证,讲述父亲也许死于自杀的重要段落中,作者使用了如上提到过的所有电影语言元素,来展示真实和虚构的关系。在丹尼尔开始叙事时,镜头在切换了法官、看护人以及桑德拉的面庞之后,极为正式地构造出一个略为俯视的小景深画面,在画面中,身穿红色衣服的丹尼尔开始讲述,而法庭的蓝色地毯,在长焦镜头中,被压缩为画面的主要背景。红色和蓝色,又一次作为真实和虚构的颜色对照组,充满整个画面。丹尼尔的所叙之事,发生在父亲的车内,他的叙述充满细节感。首先在声音上定义了这次车内谈话的严肃性——“车内很安静,我爸爸甚至都不放歌了”。当画面转为车内,父亲要他做好狗去世的心理准备时,声画分离又一次被使用,为表现父亲,使用主观色彩浓郁的小景深、大特写,而父亲说话的声音,却是男孩在法庭讲述的声音。声音和画面在时空上的错位、声音的发出者的错位,加强了男孩这段叙事中的“创作感”和“虚构感”。此时的丹尼尔似乎已经和他的父母一样,成为职业写作/虚构者,他在努力创造一种真实。当男孩做完陈述,说出最后一句话“现在我知道了,这是指他自己”时,俯视镜头中,丹尼尔的小景深画面再一次出现。醒目的红色和蓝色,暴露了这段叙事中真实和虚构的交战。法庭此时不是探索真相的地方,而成为丹尼尔完成自我、修补母子关系的精神分析室。他因为获得了虚构的能力,并主动地使用了它,而成为掌控生活、创造关系的人。此时“虚构”并不等同于撒谎,甚至根本不是撒谎,而是指事情的真相原本就是虚无,只有借助虚构,才能不断接近它。

当桑德拉回到家中,将熟睡的儿子从沙发抱到楼上的卧室,然后蹲在儿子(几乎可以称之为虔诚地)旁边时,儿子坐起来,将母亲的头抱在怀中亲吻。在这个构图中,男孩在母亲的上方,即是宣判者,也是宽恕者。从《坠落的审判》的结尾,可以看出,作者不准备再质疑虚构的合法性,因为它让残缺的家庭重新运行,让母子的信任重建,虚构并不是真实的对立面,虚构甚至有可能就是真实本身,而且,最重要的是,虚构没有伤害任何活着的人,还修补和弥合了男孩在这个世界上所剩的唯一亲密关系。男孩在父亲死亡后,一直想要了解“真相”,而最后他意识到,并不存在绝对的真相,真相有可能由想象和意愿构成,是“虚构之途”中的一站,显而易见,作者愿意认可这是他的成长。在这个重要的时刻,茹斯汀·特里耶“元虚构”电影中的“虚构”,终于“登堂入室”,获得了伦理的合法性。

四、多重互文、自我指涉及作者意识

如上所述,茹斯汀·特里耶的“元虚构”三部曲,都是围绕“真实与虚构”这一结构性对立而构思和创作的,“真实与虚构”具有叙述本体意义的功能。在此基础之上,茹斯汀·特里耶还在作品中使用多重互文和自我指涉,同时有意识地添置醒目的作者标识。这不但使得她的几部片子之间联系性加强,前文本被改造、重述和延伸到后文本之中,并产生新的意义,后文本成为对前文本的丰富与升级,而且推动她超越法式喜剧类型片的创作,成为作者论意义上的电影作者。

《坠落的审判》中的女作家桑德拉和西比勒,显然存在互文关系。在法庭审判中,检方特意提到桑德拉的第一部书是“母亲的死亡”。《西比勒》中,也花不少笔墨,刻画西比勒和母亲糟糕的关系——母亲非正常的死亡,以及她去祭奠母亲,却在墓地迷路等。就精神分析学所言,母亲在镜像阶段起着重要的作用,母亲本身即镜子,婴儿从母亲的脸上感知“自我”。而且,镜子阶段虽然只在人类生活的最早期出现,“但它作为结构一旦形成,我们的一生就都在其中。在这个意义上来讲,镜子阶段是共时性的”[4](P75)。破碎的母女关系,似乎为成年后近乎病态地处理真实和虚构的关系,做了一个注解。

西比勒诊室的患者中有一位丧母的男童,他喜欢奶奶的洗衣房,因为这个房间有锁,可以一个人在里面,听他和妈妈共同听的最后一首歌。这个男童和《坠落的审判》中的儿子,有着同样的名字“丹尼尔”。显然,这不是简单的偶然现象,两个男童“丹尼尔”之间,存在着某种互文关联性。前者成为后者出于潜意识中失去母亲的担忧,而有意无意地创造了有利于母亲的“真实”注解。正是丧失母亲的潜意识威胁,使得《坠落的审判》中的丹尼尔,加入“虚构之途”的旅人队伍。

《维多利亚》中,维多利亚的前夫,在博客里讲述她来自一个佛教社区,而茹斯汀·特里耶自己就是在佛教社区长大的。从这个角度走进去,会在她的作品中发现更多、更复杂的自我指涉——茹斯汀·特里耶自己,和她的角色们一样,面临着同样的“真实和虚构”的问题。《西比勒》和《坠落的审判》的剧本,都是她和伴侣亚瑟·哈拉里合写的,后者也在他们的电影里客串一些小角色,同时,他们和《索尔菲雷诺之战》《维多利亚》《西比勒》的主角一样,有两个女儿。“在《坠落的审判》中,我们很难不看到这种合作关系的痕迹,因为它描写的是一个作家娶了一个在同一领域工作但却享有更高知名度的人——以及这种不平衡所产生的摩擦。”[5]《坠落的审判》中夫妻二人,都直接借用了扮演他们的演员的名字,这似乎也并不是随意为之。在电影外部,茹斯汀·特里耶面对她的作品,相较在电影内部,西比勒和桑德拉面对她们作品的方式,似乎是一致的,彼此映照,形成多重镜像。而只要生活延续,这种互相映衬,就会不断平行前进。

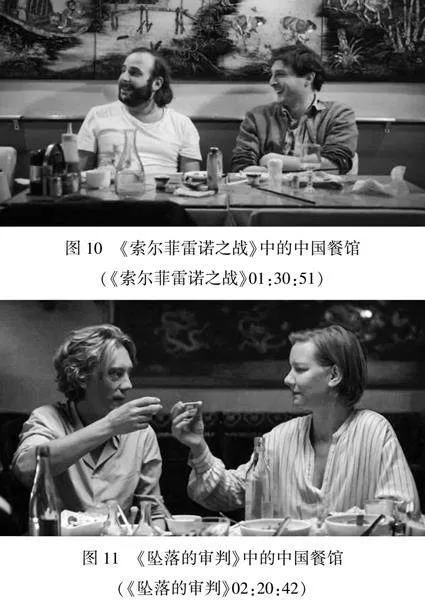

《坠落的审判》的结尾处,桑德拉和律师团队到中国餐馆聚餐,此段落即将结束的时候,镜头置于餐桌之前,中景为桑德拉和律师,后景为有中国图案的餐椅和装饰画。这种构图,令人想起《索尔菲雷诺之战》的结尾,正在备考律考的朋友,刚刚为女主角的前夫,进行了一场非正式的日常生活中的“辩护”,他们在中国餐馆里面,感叹辩护之难。类似的剧情,同样的场景,同样的构图,尤其是特意设置的具有中国图案的餐椅和墙上的中式装饰画,让人确认这正是如希区柯克一般在自己的电影中所设置的作者符号。而事实上,围绕着“真实和虚构”这一结构性的对立,设置人物和场景、使用电影语言、进行多重互文和自我指涉,已经足够确认茹斯汀·特里耶作为“元虚构”电影作者的身份,正如她自己所说:“这部电影(指《坠落的审判》)比我过去的作品更引人注目——它几乎像一部鬼屋电影,然后发展成一部作家的电影。i9ZhenTceVBB/xNPHpBZzw==这对我来说很重要——我不想放弃艺术方面的东西。”[6]

法国电影一直有解构“真实和虚构”议题的传统。至少有两部电影,可作为茹斯汀·特里耶“元虚构”三部曲的泛文本而存在——弗朗索瓦·欧容的《登堂入室》(2012)和同为女导演的安妮·芳婷的《新包法利夫人》(2014)。前者讲述了一位中学老师如何鼓励并介入学生创作的故事,在其中,虚拟空间逐渐侵入现实空间,导致他同时丢掉了工作和婚姻;后者则讲述了迷恋经典叙事的面包师,如何把他的女邻居想象成经典叙事中的角色,同样,经典的虚构叙事逐渐侵入真实的生活,在一系列看似偶然的必然之后,女主角的生命,竟然真的如包法利夫人一样,意外地戛然而止。在这种类型的叙事中,席勒所言的“现实在虚构中永生”[7](P63)的时代已经过去,虚构不再依附于真实而存在,二者的边界也不再清晰,真实通过虚构才能够接近,虚构能够“预演”真实,摧毁真实,并成为真实。真实和虚构从形式问题,变成了内容本身,彼此之间弥漫着迷离的想象和幻觉,而这正是后现代艺术的鲜明特征。

参考文献:

[1][美]巴顿·帕尔默,陈梅,何小正. 元虚构的希区柯克——《后窗》和《精神病患者》的观赏经验和经验观赏[J]. 当代电影,1987,(4).

[2][5]Abraham Raphael. “Justine Triet, a Palme d’ or winner facing the spotlight” [EB/OL]. (2023-06-03)[2024-07-07]. https://www.ft.com/content/9f2e8991-17f0-483e-acc0-0c7fef14ed9f.

[3][6]Lazic Elena. “Justine Triet on why Cannes title ‘Anatomy Of A Fall’ is a haunted-house movie that turns into an auteur film” [EB/OL]. (2023-05-20)[2024-07-07]. https://www.screendaily.com/features/justine-triet-on-why-cannes-title-anatomy-of-a-fall-is-a-haunted-house-movie-that-turns-into-an-auteur-film/5182368.article.

[4]严和来. 拉康十讲[M]. 南宁:广西师范大学出版社,2023.

[7][德]席勒. 美育书简(中德双语·附文本解读/典藏版)[M]. 徐恒醇译. 北京:社会科学文献出版社, 2016.

(责任编辑:叶 凯)

作者简介:王颖,女,博士,山东艺术学院副教授,研究方向:西方电影史与电影批评。