数字经济促进长三角经济双循环实证分析

2024-11-12金泽虎孙建芳

摘要:数字经济与地区国内国际双循环是实现我国经济高质量发展的重要战略,为探究二者之间的关系,基于2011—2020年长三角地区41个城市的面板数据进行了实证分析。结果显示:数字经济对国内国际双循的促进效应呈非线性特征,并通过产业结构升级和提高创新水平促进地区国内国际双循环。异质性检验表明:在“宽带中国”示范点和经济发展程度较高的城市,数字经济对双循环起到更显著的促进作用。因此,各地区应加强数字基础设施建设,深化数字技术研发应用,持续培养创新能力,为构建国内国际双循环新发展格局贡献力量。

关键词:数字经济;双循环;长三角;产业结构升级;创新能力

中图分类号:F752

文献标识码:A

文章编号:1673-5595(2024)05-0079-10

一、引言

党的二十大报告强调:“必须完整、准确、全面贯彻新发展理念,坚持社会主义市场经济改革方向,坚持高水平对外开放,加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局……坚持把发展经济的着力点放在实体经济上……加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群。”[1]数字经济作为以数字化知识和信息为核心生产要素的新兴经济形式,与实体经济不断融合发展,推动实体经济创新升级。近年来,数字经济发展势头强劲,为构建“数字中国”打下了坚实基础。2022年,中国数字经济规模达到50.2万亿元,占GDP比重达41.5%,数字经济已成为推动经济增长的主要引擎之一①。为确保我国经济长期稳定增长,需积极发展数字经济以提升经济水平和保障民生。我国数字经济近年来快速发展,在缩小地区发展差距、保持经济稳定增长和推动产业升级方面发挥着关键作用。作为新兴经济形态,数字经济为各领域带来了新的发展机遇,为产业发展提供了突破口,并为创业者和新企业提供了丰富的技术支持。

党中央提出构建国内国际双循环新发展格局作为国家战略,是为了解决我国经济面临的核心技术不足和产业基础薄弱等问题,这些问题是中国经济高质量发展的瓶颈。数字经济和国内国际双循环都是为了实现经济高质量发展而制定的重要战略,这些战略并非权宜之计,而是中国的必然选择。长三角地区作为全国经济基础最好、整体竞争力最强的地区之一,在发展数字经济方面具有显著的比较优势,数字经济规模已经接近全国的1/3。长三角地区GDP总量高②,资本较为充裕,对外开放程度高,对于消费的需求也比较高,长三角区域一体化发展将推进该区域建设成为我国经济发展最强劲的地区之一。因此,基于长三角一体化背景下,探讨数字经济发展对国内国际双循环发展的影响具有深刻的现实意义和学术价值。

二、文献综述

(一)数字经济

互联网时代,数字经济逐渐成为主流经济形态。数字经济最早是1996年由美国学者Don Tapscott提出的,是一种推动新经济发展的动力,是一场基于互联网的技术革命,

运用数字化技术可以减少经济活动对环境的影响。[2]随着时代的演进,数字经济逐步被定义为在互联网平台上应用数字技术推出新模式和新业态的经济活动。[3]

已有文献从多个层面对数字经济展开了研究。在区域发展方面,数字经济与产业之间形成协同发展关系[4],特别是长江中游城市的协调度不断提升[5];通过消费扩张效应和FDI溢出效应促进区域创业,对区域的经济增长产生正向溢出效应[6],有利于促进区域高质量发展 [7]。在产业链方面,数字化信息成为产业链的流通媒介,智能制造将成为主流制造模式的新兴代表。[8]在全球价值链方面,数字经济通过网络连接效应、成本节约效应和价值创造效应改变了全球价值链的流程,影响一个国家价值链的广度和深度[9],降低了全球价值链连接的难度,助力企业攀升全球价值链,增强企业在全球价值链治理中的话语权[10]。此外,数字经济助推产品出口增长,帮助低价格产品出口贸易方式转型,对私营企业和内陆城市的出口促进作用更加明显[11];提升出口技术复杂度,其产生的正向空间溢出效应能够助推出口贸易的高质量发展[12]。数字经济还能促进信息的发展,使得中小企业进入市场更加容易,驱动数字化生产平台提供新型的生产和分工。[13]数字经济的快速发展使得中国在全球数字贸易市场中拥有了一定的市场份额和竞争优势。[14]

(二)国内国际双循环

党的十九届五中全会提出,我国应该加快构建以国内大循环为主、国内国际双循环相互促进的新发展格局。从产业经济学看,“循环”是指从上游原材料供给、零部件等中间品生产、制成品加工制造到最终品消费的整个生产流程,国内循环是指生产流程的整个环节都在国内完成,国际循环是指利用国外的某些原材料和中间品或在国外进行生产制造的系统。[15]对于双循环,已有研究从不同角度进行量化分析:一是通过构建指标来分析外循环在我国的地位以及变化[16];二是通过全球投入产出表分析得出了我国经济循环的依赖关系,从GDP占比角度测算出国内国际循环的贡献[17];三是采用对外贸易依存度来分析国际经济大循环的变化,并根据“外需”和“内需”地位的变化,提出“客为主体的新发展格局”[18];四是从最终需求依存度的角度测算了国内国际双循环[19]。

从双循环的经济增长效应来看,国内循环的经济增长效应大于国际循环,且双循环的整体经济增长效应大于国内循环和国际循环之和。[20]过去,外循环主导经济增长,扮演着重要角色;现如今,内循环正在转为核心,逐步形成国内国际双循环的新发展模式。从全球价值链视角分析发现,发展国内大循环能显著促进制造业出口企业全球价值链位置的提升。[21]从宏观经济调控的角度看,双循环新发展格局对经济高质量发展的作用存在着时空异质性和协同交互效应。[22]从宏观和微观两个视角测度国内国际双循环对企业全要素生产率的影响路径,研究发现,在国有企业和规模较大的企业中其发挥的作用更大。[23]经济全球化使得企业在参与全球价值链过程中可以更好地获得高质量低成本的中间品,进而利用这个优势来提高全要素生产率,促进经济的增长。企业微观层面的数据已经验证了国内国际双循环格局对中国数字贸易高质量发展的影响。[24]

(三)数字经济与国内国际双循环的相关性

系统分析已有研究可以看出,数字经济可以促进产业结构升级、解决资源错配问题、促进经济增长,对经济的高质量发展具有明显的正向影响,能够极大推动国内国际双循环格局的发展。数字经济可以利用自身物质基础、技术支持、关键生产要素与主要动力,通过数字基础设施、数据资源和产业融合,助力双循环新发展格局形成。立足国情,我国应把握数字经济发展带来的机遇和挑战,以数字化推动产业实现智能化升级,促进内外循环不断发展[25],进而在国际竞争中获得核心优势。

综上所述,学术界关于数字经济与双循环的研究已较丰富,但这些研究往往侧重于理论假设或特定省份的情况分析,鲜有从区域协同发展的视角进行考察,仅是将国内国际双循环作为一个研究背景,并没有对其进行明确的测度衡量,数字经济与双循环的研究缺乏充分的实证分析文献,没有大量的数据进行支撑,关于城市级别的研究甚少。因此,本文基于现有机构和学者对于数字经济和国内国际双循环的定义,选取长三角地区41个城市的面板数据,实证分析数字经济对国内国际双循环的影响,并进一步对相关的传导机制以及异质性进行分析,以期以长三角地区的研究结论来指引国家经济发展。

三、理论机制与研究假说

(一)数字经济对地区国内国际双循环的直接影响

实行对外开放目的是通过积极的经济政策吸引外资,以此推动经济的复苏。在对外开放的同时要不断地扩大内需,促进国内大循环。由于互联网的飞速发展和经济形势的不确定性,数字经济凭借其便捷和快速的特点迅速崛起,并成为推动地区双循环发展的主要动力。数字经济通过激发国内潜在需求,释放消费潜力,驱动内需市场在生产、分配、流通、消费等环节畅通循环;推动要素自由流动和资源配置优化,利用数据实现多种要素共享,降低资源错配;通过深化开放和加强对外贸易纽带,推进全球产业链深度融合,在畅通国际大循环的基础上,加速推进国内与国外经济双循环,形成双循环新发展格局。[26]数字经济作为新时代经济的新模式,将成为推动经济增长的重要形态,是加快构建国内国际双循环发展格局的重要力量。数字经济通过产业链重塑促进产业数字化转型,加快企业的进出口贸易,不断提升企业自身以及地区的对外开放程度,因此,数字经济能够直接促进国内国际双循环。基于以上分析,提出第一个假设。

假设1:数字经济直接促进地区国内国际双循环。

(二)数字经济对地区国内国际双循环的间接影响

产业结构升级是指产业结构从第一产业、第二产业过渡到以第三产业为发展重点。[27]数字经济通过促进产业结构升级,促使数字产业化的种类和形式更加丰富,交易流程更加简便,大幅度缩短了交易周期,提升了企业生产率,推动了实体经济的发展。数字经济对产业结构升级的影响主要表现为数字经济直接驱动、金融支撑、技术投入驱动和要素禀赋驱动。[28]首先,数字技术能显著降低生产成本,提高传统产业的生产效率,加速要素市场改革。[29]其次,数字化处理可以实现数据共享,提高资源配置效率,降低资源错配和市场扭曲,孕育新的商业模式。数字经济具有全球性的特征,可以提高企业的国际竞争力。互联网在数字经济中的迅猛发展,通过增强协同效应和产业集聚,推动了产业体系向更高层次转型。[30]企业跨国资产扩张与引资并进,不仅提升了生产效能,加快了出口节奏,还加深了与国际市场的多元互动,加强了全球经济的互联互通。因此,数字经济的发展有利于促进产业结构升级,进而有利于构建国内国际双循环发展格局。

数字经济具有规模经济、有效降低交易成本和知识信息传播壁垒等特征,使得市场信息更加透明,促使经济主体的创新需求趋向多元化与智能化,从而深刻影响城市的创新与发展动态。[31]数字经济应用大数据、人工智能等技术,降低了经济系统内信息的不确定性,成为驱动产业创新效率的一个关键要素。数字经济的发展能够提高市场竞争力,促进传统产业转型升级,提升资源配置效率,对实体经济有极大的促进作用,推动了国内大循环。数字经济破除了区域间的流通障碍,各种生产要素能够跨时空流动,推动了区域间创新能力的协同发展,激发了区域创新活力。[32]数字经济凭借其技术革新和资源优化能力,对创新活动产生积极影响。[33]作为创新的催化剂,数字经济不仅加速了产品迭代、科研进展和知识传播,而且显著增强了企业的创新能力和产品竞争力。这不仅提升了出口商品的质量,还促进了更深层次的国际经济循环。数字经济的发展与城市创新能力的提升息息相关,创新能力的增强又进一步改进生产方式和扩大生产规模,促进企业的进出口能力提升,不断促成“双循环”的发展格局。

综上所述,一方面,数字经济通过赋能传统产业、加快信息化来促进产业的发展,促进国内国际市场、要素之间的流通,这体现了数字经济促进国内国际双循环的直接效应;另一方面,数字经济通过创新驱动,显著提升了全要素生产率,数字技术的应用加速了创新投入转化为实际产出的过程,进而通过优化资源配置,促进了生产要素的高效利用。这种机制不仅推动了国内经济循环的优化,还加强了国际经济互动,展现了创新在其中的中介作用。由此,提出第二个假设。

假设2:数字经济通过推动产业结构升级促进地区国内国际双循环;数字经济通过提高创新水平促进地区国内国际双循环。

(三)数字经济对地区国内国际双循环影响的特征

随着数字经济的快速发展,互联网价值得到充分利用,各产业以更低的成本实现产业转型升级,全球数据信息自由流通,推动了产业向着智能化、全球化的方向发展,并且催生了一系列的新兴产业,数字经济对国内国际双循环促进作用呈现大幅度增长趋势。[34-35]数字经济的发展呈现不同的特征。首先,数字经济的快速发展得益于数字技术的不断创新将数据分析的效率不断推升,数字技术的高速发展使得数字经济的快速增长呈现指数级别的特点。其次,数字经济使得不同地区的资源、市场、人才等要素的优化配置和协同发展成为可能,也使得地区内部和国际市场之间形成了多个复杂的、动态的联系方式。最后,数字经济的发展带来了许多不确定性,包括技术发展的不确定性、市场变化的不确定性。数字经济的这些特征赋予了双循环模式以非线性特性,这种非线性的变化使得地区之间的经济循环更加复杂和多元化。由此,提出第三个假设。

假设3:数字经济对地区国内国际双循环的影响呈非线性特征。

四、模型设定及变量选取

(一)模型设定

为检验数字经济对长三角地区双循环发展格局的影响,本文构建如下双固定效应模型。

CRICit=α0+α1DEit+α2Controls+vi+μt+εit(1)

式中:CRICit表示i地区t年的国内国际双循环发展水平,α表示待估参数,DEit表示i地区t年的数字经济发展水平,Controls为控制变量,vi表示个体固定效应,μt表示时间固定效应,εit表示随机扰动项。

(二)变量选取

1.被解释变量:国内国际双循环(CRIC)

本文借鉴赵文举等[36-37]的研究,从5个方面构建了描述地区国内国际双循环发展水平的综合指标体系,其中,国内循环包括生产、消费和流通,国际循环包括投资和贸易。鉴于数据的可得性,从这5个方面选出了9个指标(见表1),运用熵值法测定各个指标的权重,最终计算出国内国际双循环发展指数,用来衡量国内国际双循环发展水平。

2.核心解释变量:数字经济(DE)

为了精确衡量数字经济的影响,学者们采用了多种方法,例如,应用国民经济核算体系,构建专门的卫星账户以追踪数字经济活动,利用增加值来评估其经济贡献,并编制相关指数以量化其发展水平[4];运用数字基础设施、数字产业化和产业数字化构建数字经济评价综合指标[4,32]。本文借鉴赵涛等[7]的研究,结合城市层面相关数据,利用主成分分析法,选取互联网普及率、互联网相关从业人员情况、互联网相关产出情况、移动电话普及率和数字金融发展5个指标(见表1),对数据标准化后降维处理,得到数字经济综合发展指数,用来表示数字经济发展水平。其中,数字金融发展用中国数字普惠金融指数表示,该指数由北京大学数字金融研究中心和蚂蚁金服集团共同编制。

3.控制变量

考虑数字经济对国内国际双循环的影响还涉及一些其他的因素,本文引入了一系列控制变量:城镇化率(CITY),用市辖区年末总人口数与地区年末总人口数的比值来表示;实际利用外资(FDI),用城市当年实际利用外资总额与GDP的比值并取对数来表示;市场化指数(MAR),根据樊纲等[38]的研究,利用政府对市场的干预程度、减少市场的贸易壁垒、非国有经济的比重、引进外资的程度、劳动力流动性等指标综合计算得出;产业结构(PRO),参考干春晖等[39]的研究,用第三产业增加值与GDP比值来表示;政府职能(GOV),用地区政府财政支出与GDP的比值来表示。此外,本文对城市和时间固定效应进行控制。

4.中介变量

本文以产业结构升级(PROS)和创新水平(INNO)为中介变量。用第三产业增加值占第二产业增加值比重表示产业结构升级,用地级市专利授权数取对数表示创新水平。

(三)数据来源与描述性统计

国务院印发的《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》列明的长三角规划包括上海市、江苏省、浙江省和安徽省全域共41个地级市。本文采用2011—2020年长三角41个地级市级面板数据为研究样本,共计410个。数据主要来源于《中国统计年鉴》以及各个地区统计年鉴、各地方知识产权局网站。鉴于部分数据缺失,本文采用线性插值法进行补全。

五、实证分析

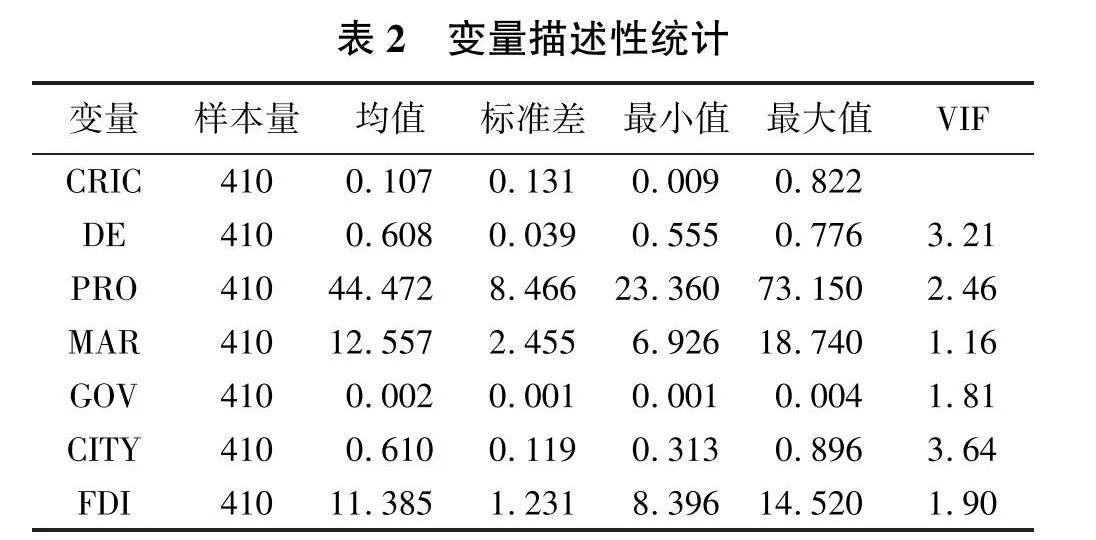

(一)描述性统计

变量的描述性统计结果如表2所示。其中,地区国内国际双循环的综合指数最大值为0.822,最小值为0.009,说明长三角城市之间双循环发展水平差距较大;数字经济的最大值为0.776,最小值为0.555,均值为0.608,表明长三角各城市数字经济发展水平差距比较显著。将各城市数字经济与国内国际双循环综合指数取均值,结果如图1所示。从中可以看出,上海、苏州等地具有相对较高的双循环发展水平,黄山、池州等地则相对较低;上海、南京、杭州等地数字经济发展水平相对较高,六安、淮南等地相对较低,表明部分地区在数字化转型和经济结构优化、国内国际双循环发展方面还有进一步的提升空间。从各控制变量的统计结果来看,各地区在不同的年份有着比较明显的差距。

(二)基准回归分析

从数字经济影响地区国内国际双循环的回归结果(见表3)可以看出,数字经济对国内国际双循环影响的回归系数为0.246,且在1%的水平下显著,表明数字经济对国内国际双循环具有显著的促进作用。因此,假设1成立。

从表3可以看出,城镇化率对于双循环有促进作用,城镇化率提升可以推动城市的高质量发展,促进国内生产效率大幅提升,进一步加快国内外生产要素的流通速度,但促进作用并不显著;实际利用外资对国内国际双循环有显著的促进作用,国内的市场和劳动力资源为企业创造了良好的营商环境,外资是连接国内国际两个市场的纽带,是双循环的天然载体;市场化指数对国内国际双循环产生了轻微的抑制作用,由于市场监管的不完善、市场垄断、信息不对称等,可能会导致企业生产效率降低,对国内国际市场的生产、销售以及投资产生一定的影响,从而抑制了国内国际双循环发展;政府职能对国内国际双循环具有抑制作用,由于政府的政策环境不稳定,频繁变动或不一致的政策会产生不确定性,阻碍企业投资和市场发展,对国内国际双循环发展产生一定的抑制作用。

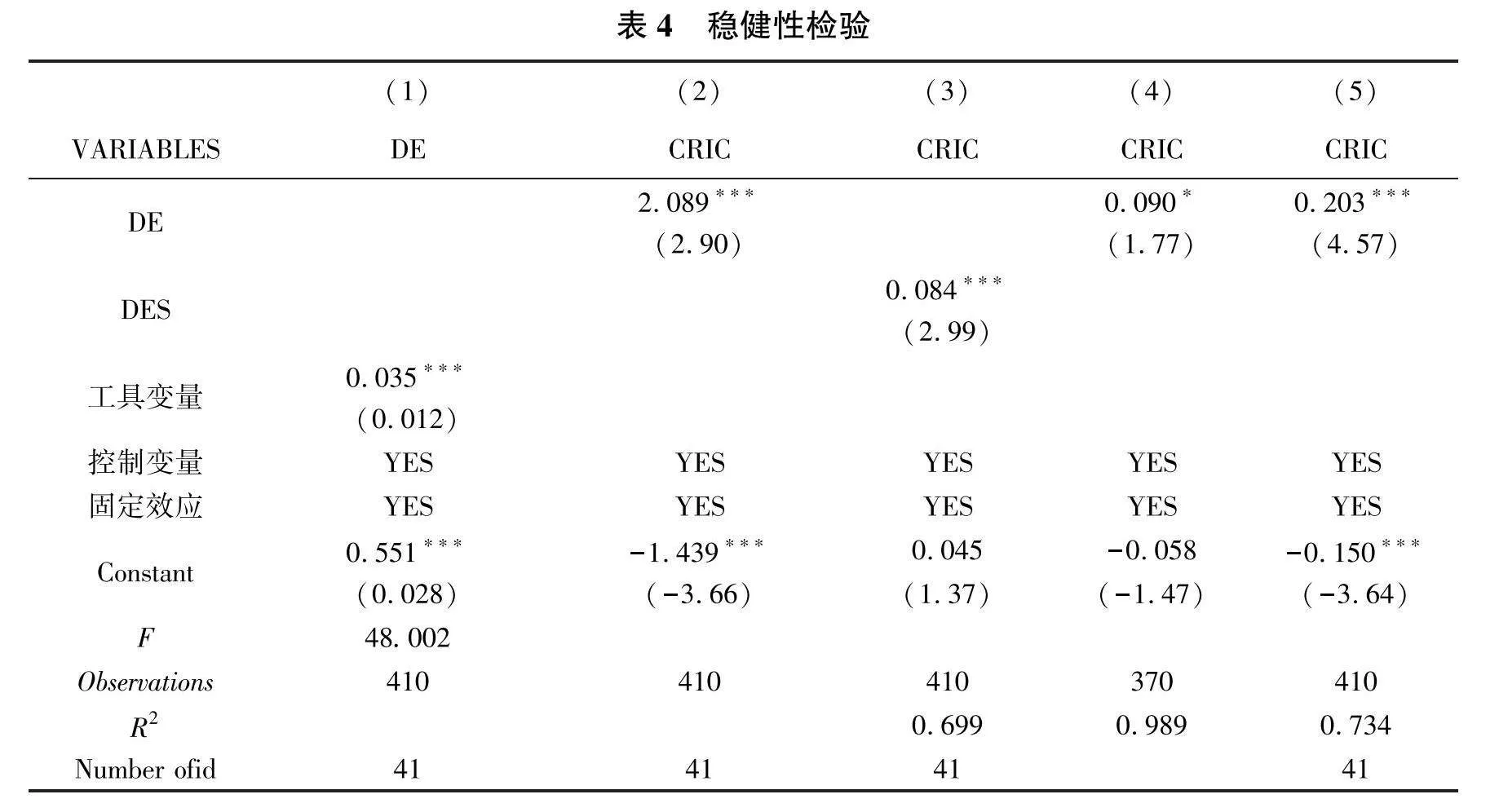

(三)稳健性检验

1.内生性检验

数字经济与国内国际双循环两者都是利用综合指数进行衡量,在测量的过程中极易出现偏差,并且数字经济的发展可以促进经济全球化和国内外市场的互动,同时也会受到国内国际双循环的影响,两者之间有很强的内生性问题。因此,本文将1984年各个城市每百人固定电话数[7]与2011—2020年全国宽带接入用户数的交互项作为数字经济的工具变量,利用最小二乘法进行检验,得到的结果如表4列(1)、列(2)所示。数字经济的系数为2.089且在1%水平下显著,表明数字经济显著促进国内国际双循环。F统计量的值为48.002,大于10,拒绝了“弱工具变量”的假设。以上结果表明,本文选取的工具变量合理。

2.替换变量测量方式

借鉴赵涛等[7]的研究,本文使用熵权法替代主成分分析法对数字经济发展水平进行重新测算,回归结果如表4列(3)所示,数字经济对国内国际双循环的促进作用在1%的水平下显著为正,这就说明替换了测量方法也同样显著,从而验证了前文结果的稳健性。

3.剔除直辖市和计划单列市样本

直辖市和计划单列市在数字基础设施建设、消费水平、金融发展水平以及政策制度等方面都比地级市具有优势,其本身的双循环也一直处于较高的水平,而本文使用的样本大多数为地级市层面的数据,为了保证研究结果的稳健性,将样本中的直辖市和计划单列市剔除,重新检验数字经济对国内国际双循环的影响效应。由表4列(4)可以看出,在剔除直辖市和计划单列市样本后,数字经济的系数在10%水平下依然显著为正,与前文结果基本一致。

4.处理异常值

考虑到不同城市在数字经济及国内国际双循环发展水平上具有较大的差异,在测算解释变量以及被解释变量的数值时可能出现异常值,这些个别异常值可能会影响估计结果的准确性。为避免异常值对基准回归结果造成影响,本文对各个变量的1%和99%分位数范围之外的数据进行缩尾处理后重新对模型进行估计,这样可以有效减少异常样本点的影响,从而提高模型的可靠性。结果如表4列(5)所示,将异常值处理完之后,数字经济的系数为0.203,且仍在1%水平下显著,同样验证了前文结果的稳健性。

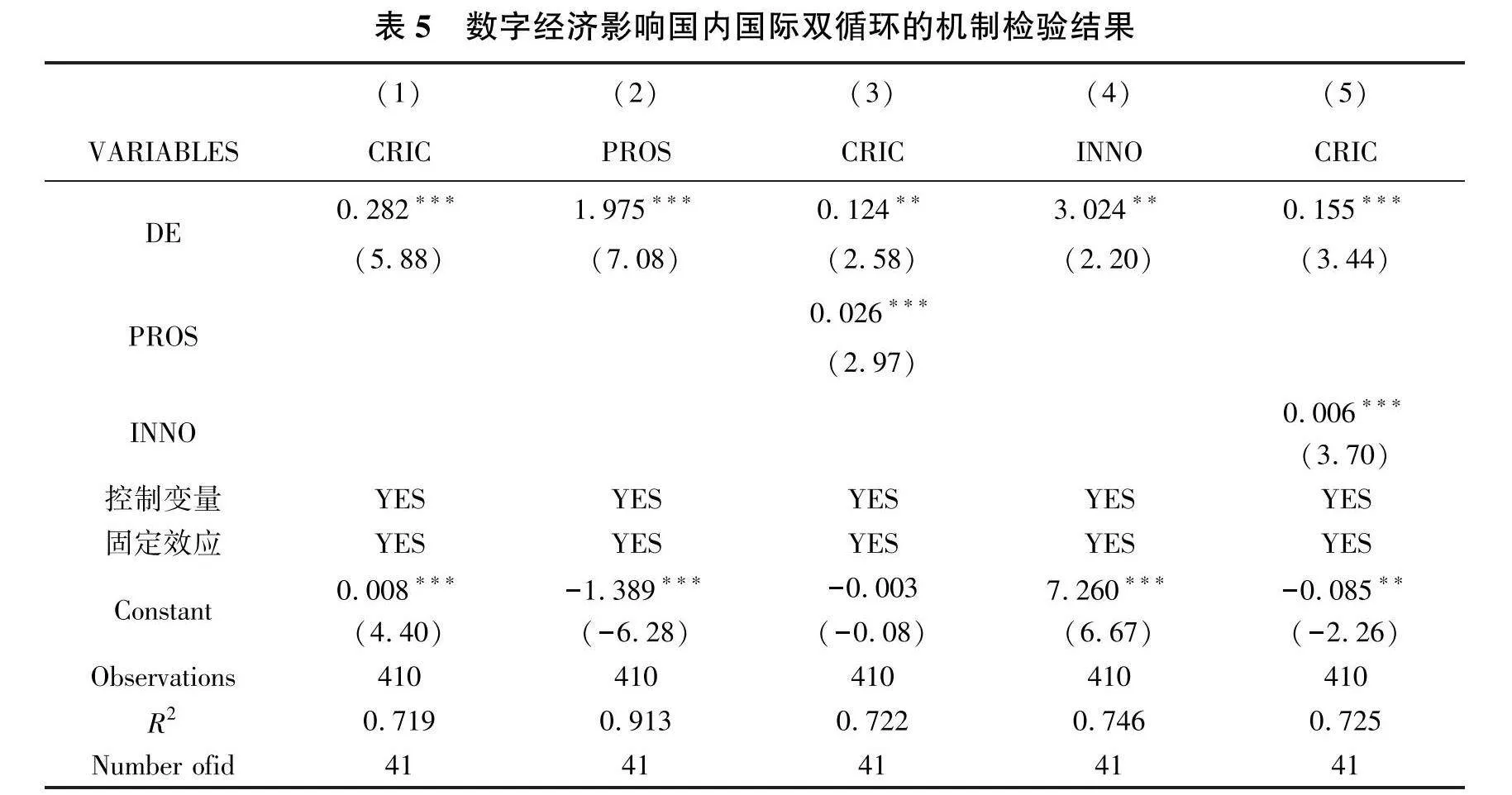

(四)机制分析

为了进一步分析数字经济促进地区国内国际双循环的传导机制,本文构建中介效应模型对创新水平和产业结构升级的传导机制分别进行检验。

CRICit=α0+α1DEit+α2Controls+vi+μt+εit(2)

Mdit=β0+β1DEit+β2Controls+i+τt+δit(3)

CRICit=γ0+γ1DEit+γ2Mdit+γ3Controls+σi+εt+ρit(4)

式中:Mdit为中介变量,分别表示创新水平和产业结构升级。

利用中介效应模型分析数字经济对地区国内国际双循环的影响机制,检验结果如表5所示。其中,列(1)是基本回归结果,数字经济的系数在1%的水平下显著为正,说明中介效应存在;列(3)中数字经济的回归系数为0.124,且在5%水平下显著,加入中介变量之后系数有所下降,但在1%水平下显著,证明中介效应存在,即数字经济通过推动产业结构升级促进地区国内国际双循环;列(5)是以创新水平作为机制的检验结果,数字经济的回归系数为0155且在1%水平下显著,加入中介变量后系数明显下降,但仍在1%的水平下显著为正,说明数字经济通过提高创新水平能够促进国内国际双循环进一步发展。由此证明假设2成立。

(五)门槛效应检验

针对前文提出的数字经济对地区国内国际双循环存在非线性关系的假设以及理论分析,构建面板门槛回归模型进行检验。反复随机抽样1 000次以检测门槛是否存在,结果如表6所示。门槛存在性检验结果表明,单门槛效应在5%水平下显著,即单门槛效应存在;双门槛则未通过10%水平下的显著性检验。由此可以认为,数字经济对地区国内国际双循环存在单门槛效应。进一步对门槛值进行估计,单门槛的估计值及其对应的95%的置信区间如表6所示。

在得出存在单门槛效应的基础上,进行单门槛效应回归估计,结果如表7所示。当数字经济低于门槛值0.735 2时,由于数字经济规模不足、数字基础设施不完善、技术创新能力较弱,数字经济对地区国内国际双循环的促进作用不显著;当数字经济不断发展并突破门槛值0.735 2之USYgO0PAgz3ZgNI0XkLIig==后,数字经济对地区国内国际双循环促进作用增强,且在10%水平下显著,这就初步证实了数字经济对地区国内国际双循环的影响呈现出非线性特征,验证了假设3。

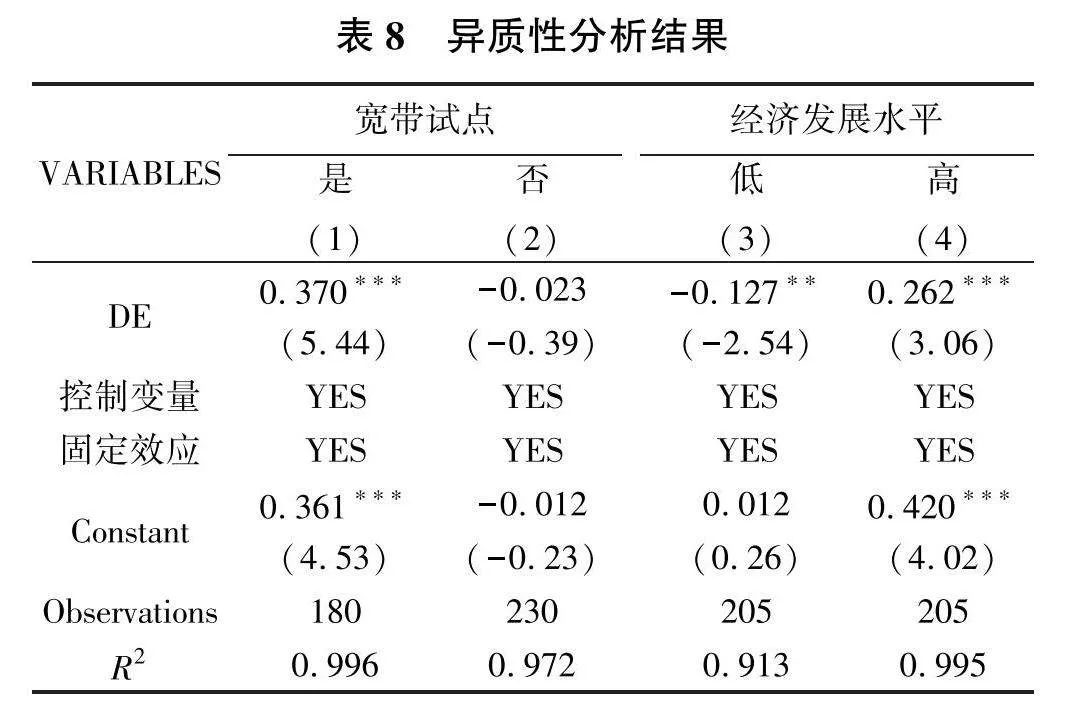

(六)异质性分析

为进一步分析数字经济对国内国际双循环的异质性影响,本文从是否为宽带试点城市、经济发展水平两个方面进行异质性分析,结果如表8所示。

1.是否为宽带试点

城市基础设施是数字经济和创新发展的重要支撑,影响数字经济的发展、城市经济的转型升级、竞争力的提升和市场的拓展,数字基础设施的异质性可能会对数字经济促进国内国际双循环产生异质性。本文根据《国务院关于印发“宽带中国”战略及实施方案的通知》,将长三角地区2014、2015和2016年度入选的城市列为宽带试点③,而其他城市则为非宽带试点。回归结果分别如表8列(1)、列(2)所示,宽带试点城市相比于非试点城市具有更显著的促进作用,且在1%水平下显著。这说明试点城市为数字经济的发展提供了更先进和更完善的数字化服务,使数字经济能够在城市内快速发展和运营,为创新创业提供了更好的环境,这种创新生态系统支持着数字经济的发展,并推动了城市内外的经济活动,实现了国内国际双循环的良性互动。因此,数字经济对宽带试点城市国内国际双循环的促进作用更为显著。

2.经济发展水平

数字经济具有降低搜索成本、减少运输与沟通费用等特点,在经济发展水平不同的地区,其对国内国际双循环的影响作用可能存在区别。本文选取长三角城市GDP的中位数为分界线,GDP大于中位数的城市经济发展水平较高,GDP小于中位数的城市经济发展水平较低。表8列(3)和列(4)分别为经济发展水平较低和经济发展水平较高城市的异质性分析结果。从表8列(3)可以看出,在经济发展水平相对较低的城市中,数字经济可能对国内国际双循环产生不利影响,可能原因在于:经济发展水平较低的城市缺乏完善的数字基础设施和信息通信技术支持、创新能力不强、市场开放意识不高以及缺少积极的国际化战略,导致数字经济的发展受到限制,从而制约了国内国际双循环的推进。从列(4)则可以看出,经济发展水平较高的城市数字经济正向作用于国内国际双循环,且在1%水平下显著,可能的原因在于:经济发展水平较高的城市拥有更多的资源、更好的数字基础设施,创新能力更强,从而吸引大量的创新人才,使得这些城市能够在产业升级和技术进步方面取得突破,在国内国际市场上获得竞争优势,进而推动了国内国际双循环的良性互动。

六、结论与建议

(一)结论

本文以长三角地区41个城市2011—2020年数据为样本建立计量模型,构建数字经济和国内国际双循环的综合指数,运用面板以及门槛模型检验了数字经济对国内国际双循环的影响,并对产业结构升级和创新水平的中介效应进行检验。得出结论如下:数字经济对长三角地区国内国际双循环具有直接促进作用;除直接影响外,数字经济还通过影响产业结构升级和创新水平间接促进地区国内国际双循环;从各控制变量来看,实际利用外资产生了显著的促进作用,城镇化率和产业结构都没有发挥显著的促进作用,政府职能和市场化指数对国内国际双循环产生了显著的抑制作用;异质性分析发现,经济发展水平较高的城市数字经济对国内国际双循环的提升作用更加显著,宽带试点城市数字经济对国内国际双循环的提升作用更加显著。

(二)建议

(1)加强数字基础设施建设,牢筑双循环的基础。尽管我国数字经济发展已经取得了显著的成效,但数字基础设施相较于发达国家仍有差距,尤其是中西部地区,我国应加速基础设施建设,深化数字技术研发应用,以数字经济赋能双循环高效运转。

(2)发掘国内市场潜力,探索双循环的产业新形式。加强数字经济与实体经济之间的融合与发展,形成产业智能化、数字产业化的新型发展模式,让数字经济发展成为中国经济双循环的产业载体。利用数字技术改造传统的经济模式,实现要素的高效利用,加强对外合作,以国内需求为导向,助推国内国际双循环的协同发展。

(3)增强自主创新能力,补齐双循环的不足。以数字技术引领技术创新,逐步将数字技术带来的创新能力运用到生产生活的各个方面。企业需强化自主创新,深化数字技术应用,以激活创新活力,提升创新层次。通过创新推动生产技术革新,持续增强生产力,逐步攻克双循环下的技术与产业难题,实现关键领域进口替代,优化中国双循环效率。

(4)非宽带试点以及经济发展水平较低的城市需要弥补数字经济的短f/afiKideIaP2vKwSLejJw==板,提高其在城市经济中的权重。这些城市要重视人力资本积累,提高互联网技术的普及度和使用度,确保数字经济发展水平较低的城市能够分享数字经济的红利,把握好这个机遇,促进自身主动对接国内国际双循环。

注释:

① 数据来源于2022年11月国务院新闻办公室发布的《携手共建网络空间命运共同体》白皮书。

② 据《中国统计年鉴2022》显示,长三角三省一市GDP合计约29.03万亿元,珠三角各城市GDP合计约10.47万亿元,京津冀地区生产总值合计10.0万亿元。

③ 2014年度“宽带中国”示范城市:上海市、芜湖市、安庆市、南京市、苏州市、镇江市、昆山市、金华市;2015年度“宽带中国”示范城市:合肥市、铜陵市、扬州市、嘉兴市;2016年度“宽带中国”示范城市:无锡市、泰州市、南通市、杭州市、宿州市、黄山市、马鞍山市。

参考文献:

[1] 习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[M].北京:人民出版社,2022:28-30.

[2] Miller P,Wilsdon J.Digital Futures—An Agenda for a Sustainable Digital Economy[J].Corporate Environmental Strategy,2001,8(3):275-280.

[3] 陈晓红.数字经济时代的技术融合与应用创新趋势分析[J].中南大学学报(社会科学版),2018,24(5):1-8.

[4] 马晓君,李艺婵,傅治,等.空间效应视角下数字经济对产业结构升级的影响[J].统计与信息论坛,2022,37(11):14-25.

[5] 李小玉,李华旭.长江中游城市群数字经济产业协同发展水平评价研究[J].经济经纬,2022,39(6):88-97.

[6] 赵晓阳,衣长军.数字经济发展提高了城市创业活跃度吗?[J].现代财经(天津财经大学学报),2022,42(11):19-31.

[7] 赵涛,张智,梁上坤.数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J].管理世界,2020,36(10):65-76.

[8] 李春发,李冬冬,周驰.数字经济驱动制造业转型升级的作用机理——基于产业链视角的分析[J].商业研究,2020,514(2):73-82.

[9] 张艳萍,凌丹,刘慧岭.数字经济是否促进中国制造业全球价值链升级?[J].科学学研究,2022,40(1):57-68.

[10] Mossberger K, LaCombe S, Tolbert C J.A New Measure of Digital Economic Activity and Its Impact on Local Opportunity[J].Telecommunications Policy,2022 46(1):1-19 .

[11] 钟敏,王增涛.数字经济与出口增长——基于中国城市和海关数据的研究[J].国际经贸探索,2022,38(9):21-37.

[12] 余姗,樊秀峰,蒋皓文.数字经济对我国制造业高质量走出去的影响——基于出口技术复杂度提升视角[J].广东财经大学学报,2021,36(2):16-27.

[13] 裘莹,郭周明.数字经济推进我国中小企业价值链攀升的机制与政策研究[J].国际贸易,2019(11):12-20.

[14] 史旻玥.数字经济时代全球数字贸易规则的差异化发展及中国应对[J].中国石油大学学报(社会科学版),2023,39(6):92-99.

[15] 黎峰.国内国际双循环:理论框架与中国实践[J].财经研究,2021,47(4):4-18.

[16] 江小涓,孟丽君.内循环为主、外循环赋能与更高水平双循环——国际经验与中国实践[J].管理世界,2021,37(1):1-19.

[17] 黄群慧,倪红福.中国经济国内国际双循环的测度分析——兼论新发展格局的本质特征[J].管理世界,2021,37(12):40-58.

[18] 王一鸣.构建新发展格局是中国的重大战略任务[J].现代国际关系,2021,375(1):7-9.

[19] 陈全润,许健,夏炎,等.国内国际双循环的测度方法及我国双循环格局演变趋势分析[J].中国管理科学,2022,30(1):12-19.

[20] 张帅,王志刚,金徵辅.双循环的经济增长效应:基于国内贸易的视角[J].数量经济技术经济研究,2022,39(11):5-26.

[21] 洪俊杰,隋佳良.立足国内大循环,推进高水平对外开放——基于全球价值链位置视角的研究[J].国际贸易问题,2023,481(1):1-18.

[22] 原伟鹏,孙慧.双循环新发展格局与经济高质量发展[J].统计与决策,2022,38(18):10-15.

[23] 王思文,孙亚辉.国内国际“双循环”有效联动测度及其应用研究[J].统计与信息论坛,2023,38(1):28-42.

[24] 李惠娟,任政亮,代丹丹.国内国际双循环格局、创新能力与中国数字贸易高质量发展——企业微观层面的检验[J].现代财经(天津财经大学学报),2022,42(10):56-72.

[25] 李天宇,王晓娟.数字经济赋能中国“双循环”战略:内在逻辑与实现路径[J].经济学家,2021,269(5):102-109.

[26] 刘璇.数字经济助力双循环新发展格局:核心机理与创新建议[J].青海社会科学,2021,251(5):98-105.

[27] 李毓,胡海亚,李浩.绿色信贷对中国产业结构升级影响的实证分析——基于中国省级面板数据[J].经济问题,2020,485(1):37-43.

[28] 彭炳忠,易俊宇.数字经济对长江经济带产业结构升级的影响研究[J].湖南社会科学,2021,208(6):51-57.

[29] Goldfarb A,Tucker C.Digital Economics[J].Journal of Economic Literature,2019,57(1):3-43.

[30] 周霞,曾爱花,谌一璠.数字经济中互联网发展对产业结构升级的区域异质性影响机制[J].科技管理研究,2022,42(20):121-127.

[31] 穆学英,王强.中国数字经济对城市创新影响的空间效应及机制[J].城市问题,2023(8):83-92.

[32] 张微微,王曼青,王媛,等.区域数字经济发展如何影响全要素生产率?——基于创新效率的中介检验分析[J].中国软科学,2023,385(1):195-205.

[33] Bosler M,Burr W,Ihring L. Digital Innovation in Incumbent Firms: An Exploratory Analysis of Value Creation[J]. International Journal of Innovation and Technology Management ,2021,18(2):1-22.

[34] 陈永强,张昕钰.数字经济发展对地区产业结构优化的影响机制——基于2011—2019年省级面板数据的实证分析[J].财经论丛,2023(4):14-23.

[35] 刘鑫鑫,惠宁.数字经济对中国制造业高质量发展的影响研究[J].经济体制改革,2021(5):92-98.

[36] 赵文举,张曾莲.中国经济双循环耦合协调度分布动态、空间差异及收敛性研究[J].数量经济技术经济研究,2022,39(2):23-42.

[37] 赵文举,张曾莲.创新驱动、数字普惠金融与经济双循环互动效应实证研究[J].软科学,2023,37(1):1-8.

[38] 樊纲,王小鲁,马光荣.中国市场化进程对经济增长的贡献[J].经济研究,2011,46(9):4-16.

[39] 干春晖,余典范,余红心.市场调节、结构失衡与产业结构升级[J].当代经济科学,2020,42(1):98-107.

责任编辑:曲 红

An Empirical Analysis of Digital Economy Promoting the Double

Circulation of the Yangtze River Delta Economy

: From the Perspective of Industrial Structure Upgrading and Innovation Level

JIN Zehu, SUN Jianfang

(School of Economics, Anhui University, Hefei 230601, Anhui, China)

Abstract: Digital economy and regional domestic and international dual circulation are important strategies to achieve high-quality economic development. To explore the relationship between the two, an empirical analysis was conducted based on the panel data of 41 cities in the Yangtze River Delta region from 2011 to 2020. The results show that the promotion effect of the digital economy on domestic and international dual circulation is nonlinear, and the regional domestic and international dual circulation is promoted through the upgrading of industrial structure and the improvement of innovation level. The heterogeneity test shows that the digital economy plays a more significant role in promoting the dual circulation in the "Broadband China" demonstration sites and cities with a high degree of economic development. Therefore, all regions should strengthen the construction of digital infrastructure, deepen the research and development and application of digital technologies, continue to cultivate innovation capabilities, and contribute to the construction of a new pattern of domestic and international dual-cycle development.

Key words:digital economy; dual circulation; Yangtze River Delta; industrial structure upgrading; innovation

英文编校:马志强