我国主要旅游城市景区空间结构特征对其旅游发展的影响

2024-11-11马丽君唐盈刘鑫

摘要:收集2021年有关数据,利用ArcGIS空间分析法、景区空间分布形态指数、地理集中指数等方法,分析我国主要旅游城市的景区空间结构特征和类型,并揭示城市的景区空间结构特征对其旅游发展的影响,结果发现:①从景区分布形态、吸引力强度和集中程度三个维度综合分析60个城市的景区空间结构类型,可以将其分为5大类、32种,与基于平均最近邻判断的景区空间分布类型明显不同。②在控制其他因素的影响下,发现城市的景区空间结构特征对其旅游发展产生了显著影响,且对旅游总收入和旅游总人次的影响存在差异。③城市的景区空间结构各维度特征对其旅游发展的影响方向、强度也存在差异。城市的景区分布越集中,越不利于旅游发展;单位面积内景区吸引力越强,越有利于旅游发展;而景区分布形态的影响不显著。造成这一现象的原因有:城市主要是低品级景区集中,且同一片区旅游资源同质性较强,景区间易发生恶性竞争,以及疫情背景下游客的风险感知强等。

关键词:旅游城市;景区;空间结构;旅游发展;ArcGIS空间分析法

中图分类号:F590.3 文献标志码:A 文章编号:1001-2443(2024)05-0448-09

旅游资源禀赋尤其是高级别景区(5A景区)能显著推动城市旅游发展,是吸引游客和发展旅游业的物质基础[1-2],是影响城市旅游发展水平和差异的核心因素之一[3-4],也是学术界一直探讨的研究对象。国内研究旅游资源空间分布状况的成果颇丰,研究内容主要集中在旅游资源空间分布特征、发展模式及其形成的影响因素、存在的问题及优化建议等方面,如特色旅游名村名镇、非物质文化遗产旅游资源和A级旅游资源等的空间分布特征[5-7]。案例地包括全国、某群落或某省、市和县等。研究方法多样,涉及最邻近指数、Ripley's K函数、核密度估算法、地理集中指数、不平衡指数、洛伦兹曲线、基尼系数、空间拓扑指数(β指数、γ指数、α指数)、地理探测器和问卷调查法等,并实现了多种分析方法的综合运用[8-12]。国外近年则多从游客角度出发,围绕旅游资源研究的主题有旅游资源分类、效率、可达性、停留时间及其影响因素[13-17]。但旅游景区空间结构特征对其旅游发展的影响研究较为薄弱,且以定性分析为主。旅游资源是旅游业的重要载体,也是旅游业得以持续发展的重要依托,其“生产能力”不仅动态关联旅游产业的综合收益程度,更能体现旅游经济发展的效率水平[18-19]。因此,研究旅游资源的类型和分布等特征,对把握区域旅游业的开发方向,带动地区经济发展等具有重要意义[20]。比如李玲认为乡村旅游资源空间结构优化有助于改善我国乡村旅游产业整体结构,促进乡村旅游产业沿着科学、健康、有序的轨道发展[21]。一些学者定量分析了除旅游资源丰度外,其他因素可能对其旅游发展产生了一定影响。比如李连璞推测存在区位差异等扰动要素使得理想的“资源—游客数量—收入”之间正相关的函数关系变形甚至扭曲[22]。另一些学者则探讨了景区空间集聚、重复建设等特征可能对其旅游发展产生一定影响。比如叶红、苏建军等人认为旅游资源数量与质量的集聚并不一定能带来同等水平的旅游发展集聚,存在其他因素的影响[23-24]。贡保南杰、刘卿文等、李显正等、方世敏等认为景区(店铺)重复建设、竞争无序等诸多原因严重制约了整体旅游目的地的形成和区域旅游的可持续发展[25-28]。因此,目的地的旅游景区空间结构可能对其旅游发展产生一定影响。

有鉴于此,本文选择《中国旅游统计年鉴(2013—2018年)》统计的60个主要城市为案例地,收集2021年60个城市相关数据,利用ArcGIS空间分析法、景区空间分布形态指数、吸引力模型、地理集中指数等方法,从景区分布类型、分布形态、吸引力强度和集中程度四个维度综合分析我国主要旅游城市的景区空间结构特征,并揭示景区空间结构特征对旅游发展的影响,旨在为制定目的地旅游发展规划,实现旅游高质量发展提供理论依据。首先,旅游景区空间结构对旅游发展的影响研究很少,且主要从理论上定性分析旅游资源空间结构对旅游发展的影响,并未实证检验和分析这种影响的存在和大小,本文采用定量分析方法,弥补了该研究不足;其次,本文在研究对象上更加广泛,将范围拓宽至全国重点文物保护单位、国家风景名胜区、世界自然与文化遗产、全国红色旅游经典景区、国家森林公园、国家自然保护区;再次,本文在研究指标上更全面,聚焦景区空间结构特征,从景区分布类型、分布形态、吸引力强度和集中程度四个方面系统地探讨旅游景区空间结构对城市旅游发展的影响;最后,本文在数据上分辨率更高,利用渔网工具,精细地探讨单位面积的景区吸引力差异。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

由于2019年以后,《中国旅游统计年鉴》改版为《中国文化和旅游年鉴》,并未统计主要城市的官方数据,因此本文根据《中国旅游统计年鉴(2013—2018年)》中关于我国主要城市的官方统计数据选取60个城市,并根据国家标准化管理委员会颁布的《旅游资源分类、调查与评价》(GB/T18972—2017)及前人的相关研究,选取的研究对象包括60个主要旅游城市2021年度公布的全国重点文物保护单位、国家风景名胜区、世界自然与文化遗产、全国红色旅游经典景区、国家森林公园、国家自然保护区和A级景区(不含1A景区)。由于个别全国重点文物保护单位、国家风景名胜区、世界自然与文化遗产、全国红色旅游经典景区是以多个景区(点)为整体申报,故逐个查询各景区(点),并考虑百度拾取坐标系统的收录情况,最终筛选出5565处旅游景区作为本文的研究对象,用于反映各城市的景区空间结构。各景区的经纬度坐标通过百度坐标拾取器获得,通过将该坐标转为GCS_WGS_1984坐标后导入ArcGIS软件,最终得到所需的景区空间点位数据。全国重点文物保护单位、国家风景名胜区、世界自然与文化遗产、全国红色旅游经典景区数据从中华人民共和国中央人民政府门户网站获得,国家森林公园和国家自然保护区数据从国家林业与草原局网站获得,A级景区从国家文化与旅游部以及各市文化与旅游厅网站获得。

本文的解释变量x——景区空间结构特征,包括分布类型、分布形态、吸引力强度和集中程度。其中,城市的景区空间分布类型采用最邻近指数NNI作为代理指标,景区空间分布形态采用指数shape作为代理指标;景区吸引力强度采用平均吸引力密度作为代理指标,景区集中程度采用地理集中指数作为代理指标。以上数据基于相关公式,通过ArcGIS软件计算获得。被解释变量y——城市的旅游发展,分别采用城市的旅游总收入(亿元)、旅游总人次(亿人次)作为代理指标,数据来源于各城市国民经济与社会发展统计公报(2021年)。同时,根据以往研究[2,29],选择城市的经济发展水平、交通基础条件、对外开放水平、政府支持、旅游业接待能力和COVID-19冲击作为控制变量。其中,以人均GDP(元)反映经济发展水平,以市级公路客运量(万人)反映交通基础条件,以利用外资总额占GDP比重(%)反映对外开放程度,以地方财政支出占GDP比重(%)反映政府支持,以第三产业从业人数(万人)反映城市旅游业接待和服务能力,以2021年12月31日累计确诊COVID-19人数(人)反映疫情冲击。控制变量的数据主要来源于各城市政府网站、国民经济与社会发展统计公报和《中国城市统计年鉴(2021年)》。个别缺失数据通过趋势外推法获得。

1.2 研究方法与分析指标

1.2.1 研究方法

(1)ArcGIS空间分析法 主要借助 ArcGIS10.2空间分析工具,运用最邻近指数(NNI)、点距离与生成近邻表等空间分析模型,对60个城市的景区空间结构特征进行测度分析。其中:NNI>1时,景区的空间分布类型趋于均匀分布;NNI=1时,景区为随机分布;NNI<1时,景区为集聚分布。

(2)地理集中指数 为识别城市中不同区域的景区吸引力差异,利用ArcGIS软件的渔网工具,按照同一尺码长度(1km)分割城市,构建若干大小相等(1km2)的渔网。然后基于旅游景区吸引力模型,测算城市每个渔网中的景区吸引力。计算公式如下:

[Gm=100×i=1n(LiTm)2] (1)

式中:Gm表示城市m的地理集中指数;Li表示渔网i内旅游景区吸引力;Tm表示城市m的n个渔网内旅游景区总吸引力。G取值在0 ~100,G越接近100,说明该城市的旅游景区吸引力越集中。采用自然断点法将其划分成5类,“1G—5G”表示“非常分散到非常集中”。

(3)最小二乘法 最小二乘法是一种通过最小化残差平方和寻找最佳拟合直线或曲线的方法。其中,残差是指样本数据点(观测值)到拟合直线或曲线(拟合值)的距离,将其平方的目的是防止正负误差抵消。本文选择在控制变量的情况下,设置线性回归模型,对城市景区空间结构特征数据和旅游发展数据进行拟合。

1.2.2 分析指标

(1)旅游景区空间分布形态 景区的空间分布形态shape[30]包括road、max和center三个指标。

road是一个城市中所有景区之间地表直线距离均值除以城市面积的平方根,这一指标表示城市内各景区之间的平均相互距离,在一定程度上反映游客的市内出游成本。具体如下:

[roadm=Rijaream] (2)

max是一个城市中所有景区间距中的最大值除以城市面积的平方根,这一指标代表城市内可能出现景区之间的最远距离,或者存在远离主城区的大片景区,在一定程度上突出城市具有“形态不规则”或“多中心”景区的几何特征。具体如下:

[maxm=max(Rij)aream] (3)

center是城市内每个景区离城市几何中心地表直线距离的均值除以城市面积的平方根。城市几何中心位于与四周距离相等的位置,常用来指在某一方面占重要地位的区域。因此,游客经过城市几何中心的概率、频率往往高于本市其他区域,在一定程度上反映城市几何中心与所有景区之间的通达性和游客的市内出游成本。具体如下:

[centerm=Rioaream] (4)

以上三式中,Rij表示城市m内任意两个景区i和j之间的地表直线距离;Rio表示城市m内任意一个景区i和城市几何中心o之间的地表直线距离。其中,由于平面图形属于平面薄片,密度分布均匀且不受外力,几何中心和质心是重合的,因此可用城市平面图形质心表征城市几何中心,通过ArcGIS软件的计算几何工具获得质心坐标;aream表示城市m的面积。各城市区域面积area(万平方公里)、景区间距离、景区与城市几何中心间距离均通过ArcGIS计算获得。采用自然断点法将上述三个分布形态指标划分成5类,即“非常远、比较远、适中、比较近和非常近”;“非常弱、比较弱、一般、比较强和非常强”;“非常集中、比较集中、随机、比较分散和非常分散”。通过对其加总后求均值,并向下取整得到景区空间分布形态(用“S”表示)。“1S~5S”表示“非常劣质、比较劣质、适中、比较良好和非常优良”。

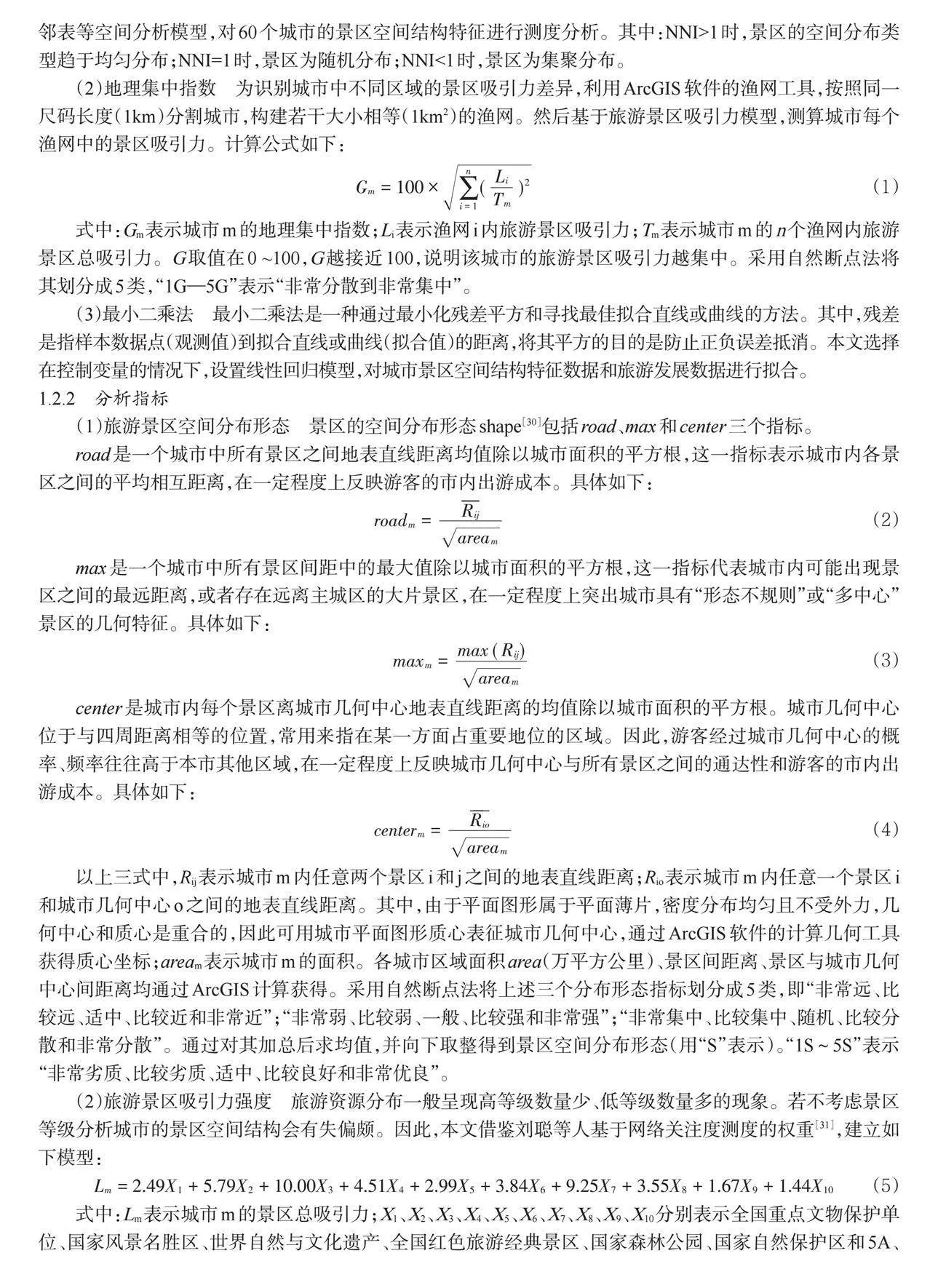

(2)旅游景区吸引力强度 旅游资源分布一般呈现高等级数量少、低等级数量多的现象。若不考虑景区等级分析城市的景区空间结构会有失偏颇。因此,本文借鉴刘聪等人基于网络关注度测度的权重[31],建立如下模型:

[Lm=2.49X1+5.79X2+10.00X3+4.51X4+2.99X5+3.84X6+9.25X7+3.55X8+1.67X9+1.44X10] (5)

式中:Lm表示城市m的景区总吸引力;X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9、X10分别表示全国重点文物保护单位、国家风景名胜区、世界自然与文化遗产、全国红色旅游经典景区、国家森林公园、国家自然保护区和5A、4A、3A、2A景区的数量;2.49、5.79、10.00、4.51、2.99、3.84、9.25、3.55、1.67、1.44分别表示全国重点文物保护单位、国家风景名胜区、世界自然与文化遗产、全国红色旅游经典景区、国家森林公园、国家自然保护区和5A、4A、3A、2A景区的权重。

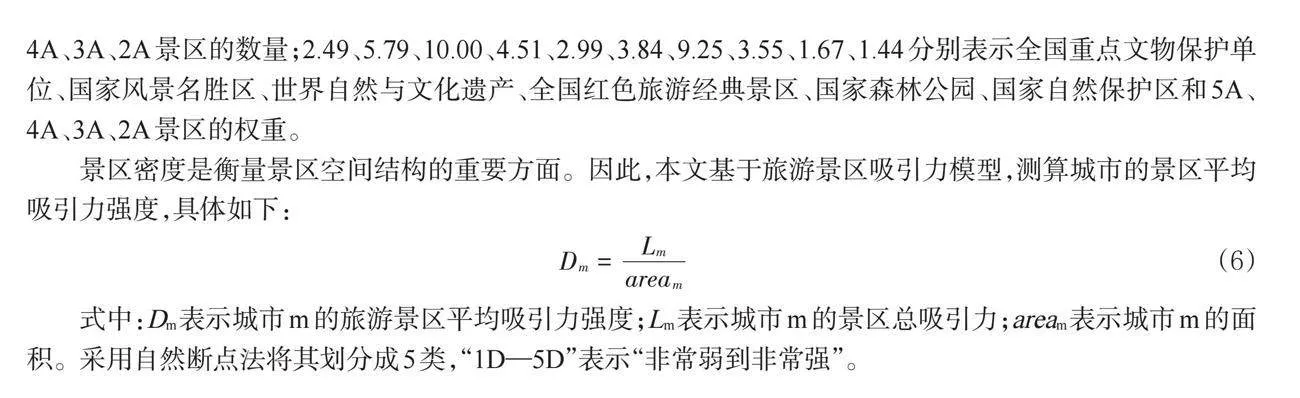

景区密度是衡量景区空间结构的重要方面。因此,本文基于旅游景区吸引力模型,测算城市的景区平均吸引力强度,具体如下:

[Dm=Lmaream] (6)

式中:Dm表示城市m的旅游景区平均吸引力强度;Lm表示城市m的景区总吸引力;aream表示城市m的面积。采用自然断点法将其划分成5类,“1D—5D”表示“非常弱到非常强”。

2 主要旅游城市的景区分布概况

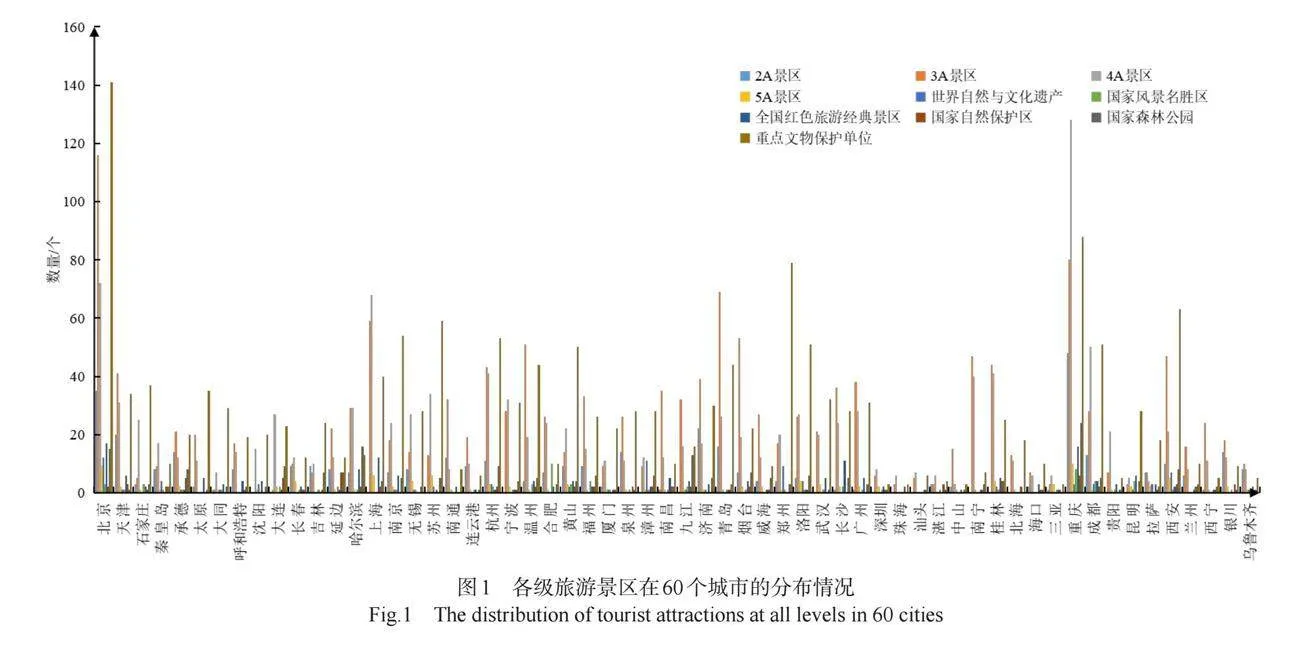

由于部分全国重点文物保护单位、世界自然与文化遗产、国家风景名胜区等跨多个城市,或多以若干景区(点)为整体申报,并考虑百度坐标拾取器收录情况,纳入本研究的各级别景区数量与官方公布的数量不同。截至2021年6月,60个城市共有全国重点文物保护单位1460处、国家风景名胜区72处、世界自然与文化遗产38处、全国红色旅游经典景区110处、国家森林公园244处、国家自然保护区90处、A级景区3254个。我国60个主要旅游城市包含的旅游景区共计5268处(不含1A)。其中,纳入本研究的省有1629处全国重点文物保护单位,80处国家风景名胜区,78处世界自然与文化遗产,182处全国红色旅游经典景区,3234处A级景区被收录,故纳入本研究的旅游景区共计5565处。

旅游景区中(图1),国家重点文物保护单位占比最大,其次是3A景区、4A景区、2A景区、国家森林公园、全国红色旅游经典景区、5A景区,国家风景名胜区和世界自然与文化遗产占比小。2A景区、4A景区、5A景区和国家森林公园分布数量最多的城市为重庆市,3A景区、世界自然与文化遗产、全国红色旅游经典景区、国家重点文物保护单位分布数量最多的城市为北京市,国家级风景名胜区分布数量最多的城市为合肥市,国家自然保护区分布数量最多的城市为延边州。旅游景区数量最多的城市为北京市,最少的城市是珠海市。

3 主要旅游城市的景区空间结构

3.1 主要旅游城市的景区空间结构特征分析

本文主要从分布类型、分布形态、吸引力强度和集中程度四个层面分析主要旅游城市的景区空间结构特征。各城市的景区空间分布类型以最邻近指数作为判断标准,可分为随机分布、均匀分布和集聚分布。运用ArcGIS软件对表示景区的点状要素进行分析,得到60个城市的景区分布类型。可以发现,最邻近指数NNI最小的城市为青岛市,最大的城市为三亚市。从分布类型来看,我国主要旅游城市景区空间分布总体相似,凝聚特征明显,仅秦皇岛市、深圳市、珠海市、汕头市、湛江市、北海市和海口市的景区为随机分布。各城市的景区空间分布形态可以用road、max和center这3个指标衡量,指标值较高则意味着景区彼此相距甚远、通达性较差、分布形状不规则,即景区空间分布形态较“劣质”。运用ArcGIS软件,并根据公式(2)至(4),计算出各城市的景区空间分布形态指数。可以发现,road值和center值最大的城市均为重庆市,max值最大的城市为石家庄市,road值和max值最小的城市均为海口市,center值最小的城市为南京市。从分布形态来看,我国主要旅游城市的景区空间分布形态总体适中,但分化现象明显,拥有劣质与优良景区形态的城市数量相当。利用公式(5)和(6)计算得到各城市的景区平均吸引力强度,结果显示60个城市的景区平均吸引力强度的均值为339.728,22个城市超过平均水平,38个城市低于平均水平。其中,重庆市的景区平均吸引力强度最大,其次是北京市和上海市。而景区平均吸引力强度最小的是珠海市。从吸引力强度来看,我国主要旅游城市的景区平均吸引力“一般”等级居多,但分化现象严重,拥有强吸引力景区的城市数量远少于拥有弱吸引力景区的城市数量,这一结果与高品质旅游资源有限的现实情况一致。但城市的景区平均吸引力强度测度略显粗糙。因此,进一步通过公式(1)测算各城市若干渔网中的景区吸引力,对景区集中程度进行分析,发现60个城市的景区地理集中指数的均值为17.536,21个城市(超过平均水平)景区分布较集中,39个城市(低于平均水平)景区分布较分散。其中,景区分布最集中的是厦门市,最分散的是南通市。从集中程度来看,我国主要旅游城市的景区以分散、随机分布居多,值得注意的是景区分布相对集中的城市,主要是弱吸引力(低品质)景区集中,而景区相对分散的城市,主要是强吸引力(高品质)景区分散。

3.2 主要旅游城市的景区空间结构类型分析

主要旅游城市的景区空间结构类型可以从景区分布形态、吸引力强度和集中程度三个维度综合分析,如图2所示,60个城市的景区空间结构类型多达32种。虽然60个城市的景区空间结构类型不尽相同,但是根据城市的景区集中程度可以分为5大类,分别为景区分布非常集中、景区分布比较集中、景区随机分布、景区分布比较分散和景区分布非常分散。第一大类城市:景区分布非常集中的城市,如三亚市、珠海市和深圳市等8个城市,主要表现为景区间距离、景区间最远距离、景区与市中心间距离非常近或比较近,即景区空间分布形态比较良好或适中,单位面积内景区吸引力非常弱或比较弱;第二大类城市:景区分布比较集中的城市,如海口市、沈阳市和承德市等9个城市,主要表现为单位面积内景区吸引力比较弱、非常弱或一般。就景区间距离、景区间最远距离、景区与市中心间距离而言,该类城市的景区分布没有一致规律,有的城市景区非常近或比较近、有的适中,有的非常远,即城市的景区空间分布形态相差较大;第三大类城市:景区随机分布的城市,如南昌市、九江市和黄山市等20个城市,主要表现为景区间距离、景区间最远距离、景区与市中心间距离适中,即景区空间分布形态一般。就单位面积内景区吸引力而言,该类城市的景区分布没有明显规律,有的城市景区比较强、有的一般、有的比较弱,还有的非常弱;第四大类城市:景区分布比较分散的城市,如西安市、桂林市和洛阳市等19个城市,主要表现为景区间距离、景区间最远距离、景区与市中心间距离适中、比较远或非常远,即景区空间分布形态适中或较劣质,单位面积内景区吸引力一般、比较强或非常强;第五大类城市:景区分布非常分散的城市,如重庆市、杭州市、北京市和南通市共4个城市,主要表现为景区间距离、景区间最远距离、景区与市中心间距离适中或非常远,即景区空间分布形态一般或非常劣质。就单位面积内景区吸引力而言,该类城市的景区分布没有明显规律,北京市、重庆市非常强,杭州市比较强,而南通市比较弱。这些类型与基于最邻近指数NNI判断的旅游景区空间分布类型有所不同,后者由于受到搜索半径等因素的影响,主要反映城市的景区在大尺度空间的分布类型,且未考虑景区等级,结果相对粗犷。

4 主要旅游城市的景区空间结构特征对旅游发展的影响分析

4.1 基本模型设置

前文分析发现,部分城市的景区分布非常集中,但景区间距离(或景区间最远距离、景区与市中心间距离)并不是最近的,如大同市和北海市等;景区分布非常分散,但景区间距离(或景区间最远距离、景区与市中心间距离)也并不是最远的,如北京市和重庆市等。因此,本文基于最小二乘法,建立如下模型,考察城市的景区空间结构特征对其旅游发展的影响。

[ym=β0+βixi,m+βjZj,m+δm] (7)

式中:ym为被解释变量——城市m的旅游总收入(亿元)和旅游总人次(亿人次);xi为核心解释变量——城市m的景区最邻近指数NNI、空间分布形态指数shape、景区平均吸引力强度D和地理集中指数G;Zj表示城市m的其他控制变量;βi为变量xi对本城市旅游发展的影响系数;βj为第j个控制变量的回归系数;δm为残差项。

4.2 基本回归结果

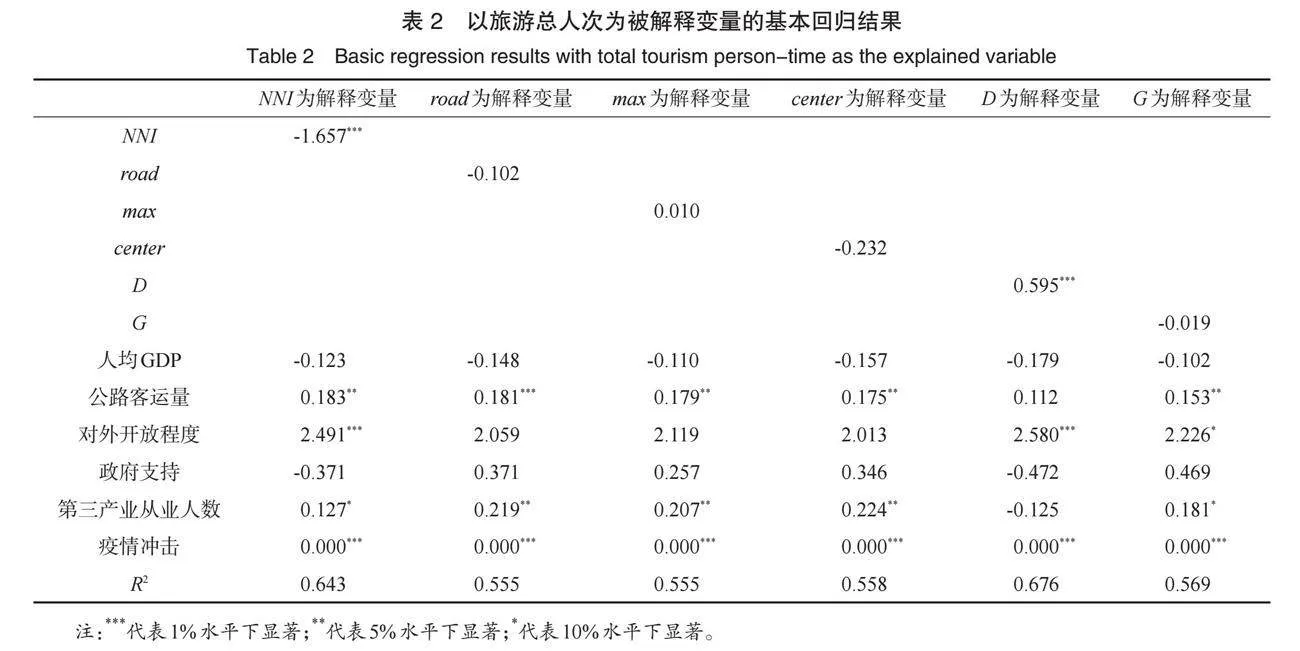

由表1可知,在控制其他因素的影响下,仅最邻近指数NNI、max和D显著影响旅游总收入,且模型拟合优度一般,即三者对旅游总收入的增加(减少)解释力度偏弱,仅可解释旅游收入约20%~40%的变动。其中,在其他因素不变的情况下,NNI每增加1个单位,旅游总收入平均减少1.618亿元,这说明景区空间分布越集中,旅游总收入反而更可能减少。而景区集中指数每增加1个单位,旅游总收入平均减少0.309亿元,但不显著。这说明景区空间分布越集中,旅游总收入反而会越小,与NNI对旅游总收入产生负向影响的结论一致。在其他因素不变的情况下,max每增加1个单位,旅游总收入平均增加0.103亿元,这说明城市景区多中心特征越突出,旅游总收入越多。在其他因素不变的情况下,D每增加1个单位,旅游总收入平均增加0.555亿元,这说明城市单位面积内景区吸引力越强,旅游总收入越多。在其他因素不变的情况下,城市的景区分布形态指标road、center对其旅游经济发展的影响不显著。

由表2可知,在控制其他因素的影响下,仅最邻近指数NNI和D显著影响旅游总人次。与以旅游总收入为被解释变量的模型相比,影响方向一致,但显著性更强,且模型拟合优度更优,即二者对旅游人次的增加(减少)解释力度比对旅游总收入的增加(减少)更强。其中,在其他因素不变的情况下,NNI每增加1个单位,旅游总人次平均减少1.657亿人次,这说明景区分布越集中,旅游总人次反而越小。景区集中指数每增加1个单位,旅游总人次平均减少0.019亿人次,但仍不显著,这说明景区分布越集中,旅游总人次反而越小,与NNI对旅游总人次产生负向影响的结论一致。在其他因素不变的情况下,D每增加1个单位,旅游总人次平均增加0.595亿元,这说明城市单位面积内景区吸引力越强,旅游总人次越多。城市的景区分布形态指标shape对其旅游总人次的影响不显著。

值得注意的是,road虽然对旅游总收入和人次的影响均不显著,但二者回归系数符号不一致。可能是因为当景区间距离越远时,单位游客的时间和金钱成本升高,因此旅游人次越少,回归系数符号为负;但当游客一旦选择出行时,单位游客的消费较高,因此旅游收入增加,回归系数符号为正。同理,max不同于NNI和D,对旅游收入的影响显著强于旅游人次,可能是因为城市内可能存在远离主城区的大片景区,且一般为高级别景区。这些景区虽然具有强吸引力,但是随着景区间最远距离的增加,单位游客的时间和金钱成本升高,因此对旅游人次的促进作用微乎其微,回归系数不显著;但当游客一旦选择出行,单位游客的消费较高,且高级别景区创造的旅游收入占旅游总收入的比重较大,因此对旅游收入的促进作用非常明显,回归系数显著。

基于以往研究[32-33],本文分析可能有以下4点原因造成该现象:①城市的景区分布集中,但主要是低品级景区集中,表现为单位面积内旅游吸引力较弱。而景区分散虽然导致游客不能短时间内游玩25dbef062e35f8b93ae2f686038485462ba9abe1b4957e856099147256ea58ad更多景区,但是单位面积内景区吸引力可能较强(景区品级高),即单位面积内只存在1个5A景区,其吸引力可能强于单位面积内存在n个其他品级较低的景区。②虽然集聚有利于竞争,但如果景区无法发挥自身的特色优势,可能导致景区间的过度竞争、恶性竞争(如大打门票战),甚至影响整个城市的旅游目的地形象。此外,景区集聚可以压缩游客停留时间,降低旅游地交通、餐饮、住宿等收入。③集聚的优势不仅在于景区的相似性,而且也有景区间的互补性。但城市内同一片区域的旅游资源比较相似,互补性一般不强。而景区间竞争主要是旅游资源的竞争,所以无法完全发挥集聚优势。此外,城市的景区集聚不同于旅游产业集聚,景区周边如果缺少宾馆、饭店等旅游接待设施,无法解决游客吃、住等问题,那么景区集聚对旅游发展的拉动作用也会较弱。④在疫情常态化防控和坚持贯彻“动态清零”的背景下,城市某一片区域的景区分布过于集中可能引发游客产生较强的风险感知,从而偏向躲避拥挤的旅游目的地,即景区多、人也多、风险大,从而易染病。所以,城市的景区集中程度对其旅游发展产生了负面影响,且相较景区集中程度,城市的旅游发展主要取决于单位面积内景区吸引力强度。

5 结论、不足与展望

5.1 结论

本文收集2021年60个城市有关数据,利用ArcGIS空间分析法、景区空间分布形态指数、地理集中指数等方法,分析我国主要旅游城市的景区空间结构特征和类型,并揭示城市的景区空间结构特征对其旅游发展的影响,结果发现:

第一,基于最邻近指数NNI判断,53个城市的景区空间分布类型为集中分布,仅秦皇岛市、深圳市、珠海市、汕头市、湛江市、北海市和海口市的景区为随机分布。大部分城市的旅游景区分布相对分散(低于平均水平)、平均吸引力强度相对较低(低于平均水平)。从景区分布形态、吸引力强度和集中程度三个维度综合分析60个城市的景区空间结构类型,可以根据集中程度将其分为5大类、32种。

第二,城市的景区空间结构对其旅游发展产生了显著影响。城市的景区空间结构特征对旅游总收入和旅游总人次的影响存在差异。具体地说,城市的景区空间结构对旅游总人次的影响明显强于对旅游经济的影响,且模型拟合更佳。狭义的旅游资源通常仅仅指旅游景区,本文结论与前人认为旅游资源是旅游经济增长重要因素之一的结论基本一致[34-35]。

第三,城市的景区空间结构各维度对其旅游发展的影响方向、强度也存在差异。城市景区空间结构维度中的仅最邻近指数NNI和D显著影响其旅游发展,景区分布形态指标max仅显著影响旅游收入,而road、center和G的影响均不显著。即城市的单位面积内景区吸引力越强,越有利于旅游发展。这表明相较于分布形态,城市的旅游资源禀赋(富裕度)对促使各市旅游经济发展不平衡的作用更大[36]。因此,城市旅游资源开发应该更注重“质”,即高级别景点的开发建设。但同省邻近城市的高级别景区对城市旅游发展的影响表现为空间竞争效应,且主要表现为对同类型景区间的竞争。而且已有研究表明,城市间的同类旅游景区产生竞争效应的可能性更大[2,37]。这与本文认为城市的景区分布越集中,越不利于旅游发展的结论基本符合。

5.2 不足与展望

本文为优化城市的景区空间结构和促进旅游发展提供了理论依据,但研究中存在一定的不足,首先,本文只采用了2021年的截面数据分析,可能存在一些因素的干扰,使得相关数据偏离正常值,导致研究结果会出现一定偏差。其次,在计算景区总吸引力时,不同学者关于不同级别景区的权重赋值存在差异,即各级别景区的权重赋值可能不够精确,也会导致研究结果出现一定偏差。上述两个方面将在后续研究中予以改进。此外,后续还可以构建城市的景区空间结构测度体系,以便更科学地划分景区空间结构类型。

参考文献:

[1] 胡森林,焦世泰,张晓奇.中国城市旅游发展的时空演化及影响因素——基于动态空间马尔科夫链模型的分析[J].自然资源学报,2021,36(4):854-865.

[2] 龚勤林,邹冬寒,周沂,等.高级别景区对旅游发展的影响及其空间效应研究[J].地理科学进展,2022,41(8):1364-1377.

[3] 李云涛,陶犁.基于地理探测器的云南省边境州市旅游发展水平空间分异及影响因素分析[J].世界地理研究,2022,31(3):624-636.

[4] 孙泽乾,杨晓霞,曾于珈.基于地理探测器的重庆市旅游发展水平空间分异影响因子研究[J].西南师范大学学报(自然科学版),2019,44(4):57-63.

[5] 孙枫,汪德根.全国特色景观旅游名镇名村空间分布及发展模式[J].旅游学刊,2017,32(5):80-93.

[6] 郝金连,林善浪,王国梁,等.辽宁省非物质文化遗产旅游资源分布特征及利用[J].世界地理研究,2018,27(1):167-176.

[7] 吴清,李细归,吴黎,等.湖南省A级旅游景区分布格局及空间相关性分析[J].经济地理,2017,37(2):193-200.

[8] 吴杨,倪欣欣,马仁锋,等.上海工业旅游资源的空间分布与联动特征[J].资源科学,2015,37(12):2362-2370.

[9] 胡婷,许春晓,王甫园.文化旅游资源市场价值及其空间分布特征——以湖南湘西州为例[J].经济地理,2020,40(7):220-230.

[10] 田野,罗静,崔家兴,等.长江经济带旅游资源空间结构及其交通可进入性评价[J].经济地理,2019,39(11):203-213.

[11] 徐珍珍,余意峰.国家全域旅游示范区空间分布及其影响因素[J].世界地理研究,2019,28(2):201-208.

[12] 杨明举,白永平,张晓州,等.中国国家级风景名胜区旅游资源空间结构研究[J].地域研究与开发,2013,32(3):56-60.

[13] ZHA J P,DAI J Q,XU H,et al. Assessing efficiency and determinants of tourist attractions based on a two-subprocess perspective: A case of Chengdu, southwestern China[J]. Journal of Destination Marketing & Management,2021,19(3):100542.

[14] LORENZO M,RICHARD H,et al. Modeling tourist accessibility to peripheral attractions[J]. Annals of Tourism Research,2022,92(1):103343.

[15] LIU ZW,WANG AQ,KARIN W,et al. Categorisation of cultural tourism attractions by tourist preference using location-based social network data: The case of Central, Hong Kong[J]. Tourism Management,2022,90(6):104488.

[16] SANTANA-SANTANA SB,PEÑA-ALONSO C,PEÉREZ-CHACÓN ESPINO E.Assessing physical accessibility conditions to tourist attractions:The case of Maspalomas Costa Canaria urban area (Gran Canaria, Spain)[J].Applied Geography,2020,125(12):102327.

[17] CHIOU Y C, HSIEH C W.Determinants of tourists’ length of stay at various tourist attractions based on cellular data[J].Transportmetrica A Transport Science,2020(16):716-733.

[18] 任国平,郑慧开,汤放华,等.基于转化效率的资源型省份红色旅游经济高质量发展[J].自然资源学报,2023,38(3):576-600.

[19] 张宇丹,李偲,关苏杭,等.新疆红色旅游资源空间分布及影响因素分析[J].西南大学学报(自然科学版),2022,44(2):128-136.

[20] 李霄,柴璐,王晓光,等.浅析"龙江丝路带"地质旅游资源分布特征与构造作用[J].干旱区资源与环境,2019,33(2):194-202.

[21] 李玲.全面建设小康社会视野下乡村旅游资源空间结构的优化[J].农业经济,2018(10):23-25.

[22] 李连璞.区域旅游发展“同步—错位”诊断及差异分析——基于中国31省(区、直辖市)国内旅游统计数据[J].人文地理,2008(2):87-90.

[23] 叶红.我国旅游产业区模式:比较与实证分析[J].旅游学刊,2006(8):24-29.

[24] 苏建军,关丽,张毓.丝绸之路经济带沿线国家旅游资源与入境旅游发展空间格局特征与差异[J].世界地理研究,2021,30(3):509-519.

[25] 贡保南杰.试论北京郊区旅游业重复建设[J].旅游学刊,2004(1):21-26.

[26] 刘卿文,朱丽男.乡村旅游特色小镇的勃兴及去同质化困境的破解路径[J].农业经济,2021(7):45-47.

[27] 李显正,赵振斌,刘阳,等.基于街景图像的古镇旅游地商业同质化空间测度——以大理古城为例[J].地理科学进展,2023,42(1):104-115.

[28] 方世敏,廖珍杰.长株潭旅游景区群落空间关系及其结构优化[J].经济地理,2009,29(2):342-347.

[29] 孙根年,潘潘. 陕西十地市旅游业发展的地区差异及其影响因素分析[J]. 干旱区资源与环境,2013,27(11):184-191.

[30] 刘修岩,秦蒙,李松林.城市空间结构与劳动者工资收入[J].世界经济,2019,42(4):123-148.

[31] 刘聪,马丽君,黄炳楚,等.我国不同级别旅游景区空间分布和吸引力比较——基于网络关注度的分析[J].河南科学,2023,41(3):423-433.

[32] 王洋.产业集聚、企业能力与政府行为[J].当代经济研究,2007(10):60-63.

[33] 程励,赵晨月.新冠肺炎疫情背景下游客户外景区心理承载力影响研究——基于可视化行为实验的实证[J].旅游学刊,2021,36(8):27-40.

[34] 汪德根,陈田.中国旅游经济区域差异的空间分析[J].地理科学,2011(5):528-536.

[35] 韩春鲜.新疆旅游经济发展水平与旅游资源禀赋影响研究[J].生态经济,2009(10):62-66.

[36] 杨天英,李许卡,郭达.不同旅游资源对区域旅游经济增长的影响研究——基于中国省际面板数据分析[J].生态经济,2017,33(6):105-109.

[37] 刘改芳,梁嘉骅.区域内资源相似型人文景区的竞合关系研究:以晋商大院为例[J].旅游学刊, 2009, 24(4): 41- 45.

The Influence of Spatial Structure Characteristics of the Scenic Spots in Main Tourist Cities on Their Tourism Development

MA Li-jun,TANG Ying, LIU Xin

(Business School,Xiangtan University,Xiangtan 411105,China)

Abstract: Collecting relevant data of 2021, using ArcGIS spatial analysis method, scenic spot spatial distribution pattern index, geographic concentration index and etc, this study analyzes the spatial structure characteristics and types of scenic spots in major tourist cities in China, and reveals the impact of the spatial structure characteristics of scenic spots on their tourism development. The results show that: ① From the three dimensions of scenic spot distribution pattern, attraction intensity and concentration degree, the spatial structure types of scenic spots in 60 cities are comprehensively analyzed and divided into 5 categories and 32 types, which are significantly different from the spatial distribution types of scenic spots based on average nearest neighbor judgment. ② Under the control of other factors, it is found that the spatial structure characteristics of urban scenic spots have a significant impact on their tourism development, and there are differences in their impact on total tourism revenue and total tourism person-time. ③ There are also differences in the direction and intensity of the impact of various dimensions of the spatial structure of urban scenic spots on their tourism development. The more concentrated the distribution of scenic spots in a city, the less beneficial it is to tourism development; The stronger the attraction of a scenic spot within a unit area, the more beneficial it is to tourism development; The influence of the distribution pattern of scenic spots is not significant. The reasons for this phenomenon are as follows: the concentration of low-grade scenic spots in cities, the strong homogeneity of tourism resources within the same area which can lead to vicious competition among scenic spots, and strong risk perception among tourists under the background of the COVID-19 epidemic.

Key words: tourist city; scenic spot; spatial structure; tourism development; ArcGIS spatial analysis

(责任编辑:巩 劼)