创造性活动参与是否促进了恐怖娱乐消费?来自二手数据和实验的证据

2024-11-09杨巧英柳武妹

摘 要 恐怖娱乐消费是指对唤起恐惧和害怕情绪的体验或产品的消费(如, 观看恐怖电影)。以往研究表明, 消费者会出于不同的动机和原因消费恐怖体验及产品。由于消费者过去的经历会对其后续消费偏好产生重要影响, 因此, 本文基于跨情境视角探究了影响消费者恐怖娱乐消费偏好的前因。通过一项二手数据研究和6项实验研究, 本文发现先前参与创造性活动(vs.非创造性活动)会促进消费者随后对恐怖娱乐消费的偏好与选择, 自我效能的提升是中介机制。此外, 本文还表明, 创造性活动参与对消费者的恐怖娱乐消费偏好的影响受到反馈效价以及活动难度的调节。本文对已有的消费者创造力研究和恐怖娱乐消费研究做出了推进, 对恐怖娱乐产业提供了实践启示。

关键词 创造性活动, 恐怖娱乐消费, 自我效能, 反馈效价, 活动难度

分类号 B849: F713.55

1 前言

近10年来, 恐怖娱乐消费的市场需求激增。追求恐怖、惊悚等体验似乎已成为年轻消费者的一大娱乐消费。例如, 2017年改编自斯蒂芬∙金的恐怖小说《IT》的电影经上映以来在全球创造了七点多亿美元的票房收入, 并一跃成为有史以来票房收入最高的恐怖片。同时, 仅2017年全球就有9部恐怖片的票房超过了1亿美元, 如《安娜贝尔·诞生》、《逃出绝命镇》等。除带动了恐怖片的兴盛外, 恐怖娱乐消费趋势的出现也为市场带来了新的商业模式, 鬼屋、密室逃生等娱乐项目遍地而起, 已成为最流行和最赚钱的娱乐类型之一(NPR, 2015)。虽然恐怖电影和恐怖挑战活动吸引了一些年轻消费者, 但大多数消费者由于恐惧和害怕而不愿消费这些产品, 这给企业带来了营销难题。因此, 从实践角度而言, 探究哪些因素会增加或减少消费者对恐怖娱乐产品的消费意愿具有重要价值。

然而, 恐怖娱乐消费是一个相对较新的研究领域, 学术界对该领域的关注还非常不充分。为数不多的研究发现, 消费者选择消费恐怖娱乐产品的原因包括: 寻求感官刺激、获得复杂体验、以及脱离现实自我等(Andrade & Cohen, 2007; Keinan & Kivetz, 2011; Tamborini & Stiff, 1987)。此外, 感知到的资源稀缺也是影响消费者恐怖娱乐消费的另一个前因(Yang & Zhang, 2022)。总体而言, 上述研究聚焦WRbbphFuFw0Hp88NiqNrkQ==于同情境视角下的前因探究, 目前尚未见有学者从跨情景视角探究消费者偏好恐怖娱乐消费的前因。由于消费者在前一情境中激发的目标和需求往往会蔓延到随后遇到的不相关情境中, 进而影响消费者在随后情境中的行为(Allard & White, 2015; Otterbring, 2016; Ringler et al., 2019)。因此, 基于跨情境视角探究消费者偏好恐怖娱乐消费的前因, 能够为已有的恐怖娱乐消费研究做出补充和推进。本文旨在探究和弥补这一研究空缺。

研究表明, 参与创造性活动(vs. 非创造性活动)会增强人们的自主感和自信心(对自己创造能力的信心) (Burroughs & Mick, 2004; Tierney & Farmer, 2002, 2011; Xu et al., 2022), 而自主感和自信心都能促进个体自我效能感的提升(Bandura, 1995; 陈香 等, 2019; Ng & Lucianetti, 2016)。另有研究指出, 消费者消费恐怖娱乐产品时会体验到恐惧和害怕等情绪(Martin, 2019; Yang & Zhang, 2022), 为了使自己不被恐惧情绪淹没, 消费者需要建立信心保护框架(Rozin et al., 2013; Yang & Zhang, 2022)。自我效能感的提升可以让个体有自信心来控制自己的行为和控制周围环境(Bandura, 1997), 进而让个体有信心来应对他们消费恐怖娱乐产品时体验到的恐惧和害怕等情绪。由此, 本文认为, 先前参与创造性活动(vs. 非创造性活动)能够提升消费者的自我效能感, 进而增加他们对恐怖娱乐消费的偏好。我们进一步指出, 当消费者在创造性活动中的表现得到消极反馈(vs. 积极反馈)时, 以及当创造性活动的难度较高(较低)时, 上述现象会消失(存在)。原因是, 消极的反馈和高难度的创造性活动会削弱创造性活动参与带来的自我效能感。

本文具有明显的理论贡献。首先, 本文探究了一个新颖的研究话题, 即消费者先前在不相关情境中的经历是否会影响他们随后对恐怖体验及产品的偏好。本文一方面能推进已有恐怖娱乐消费的文献(Keinan & Kivetz, 2011; Martin, 2019; Tamborini & Stiff, 1987; Yang & Zhang, 2022), 另一方面也回答了消费者在什么情况下敢于尝试恐怖娱乐消费这一实践问题。其次, 本文也为已有的创造力研究贡献了新的营销结果变量。以往的创造力研究主要聚焦于探究如何提高消费者的创造性表现、以及如何增加消费者对创意产品的接受度(Burroughs et al., 2011; Kim & Choo, 2023; Mehta & Zhu, 2016; Mehta et al., 2012; Mehta et al., 2017)。然而, 已有研究对于消费者实际参与创造性活动可能导致的营销后果关注非常有限, 仅Wu等(2015)以及Xu等(2022)做了探究。他们发现, 参与创造性活动会增加消费者对品牌的积极态度以及促进消费者的捐赠行为。作为对已有研究的推进, 本文认为, 先前的创造性活动经历还会增加消费者在随后情境中对恐怖娱乐消费的偏好。最后, 本文揭示了创造性活动经历增加消费者的恐怖娱乐消费的心理机制是自我效能感, 并排除了新体验寻求、创意灵感体验、愉悦感等竞争中介解释。本文能对自我效能感的已有研究(如, Ben-Ami et al., 2014; Lu, 2021; 潘定 等, 2022)做出补充。

1.1 创造性活动参与与创造性体验

创造性活动参与(creative activity engagement)指的是, 一个人必须在身体或精神上参与一项需要投入创造力并产生新事物的活动(Xu et al., 2022)。企业常鼓励消费者参与创造性活动, 以此激发消费者的创造力。例如, 企业会邀请消费者参与在线品牌共创活动, 提出有创意的产品想法(Peters et al., 2012)。企业也会邀请消费者参与在线产品创意大赛并提交创意设计, 以获得相应奖励(Mehta et al., 2017; Wu et al., 2015)。此外, 消费者在日常生活中也会自发地参与创造性活动以获得创造性体验, 如DIY 产品设计、旧物创意改造等。鉴于创造性活动经历在个体日常中非常普遍, 学者们探究了参与创造性活动对个体认知、情感与行为的影响。具体而言, 在情感层面, 参与创造性活动能增加个体的成就感、自信以及愉悦感等情绪体验(Burroughs & Mick, 2004; Dahl & Moreau, 2007; 姚琦, 张丹, 2016)。在认知层面, 创造力的隐喻通常与“跳出框框思考”和“超越常规约束的自由”有关, 而这两种隐喻都涵盖了解放、释放的意思(Marin et al., 2014)。因此, 参与创造性活动能让个体产生解放的感觉, 进而减轻心理负担(Goncalo et al., 2015)。此外, 由于创造性的想法通常是个体所独有的, 这会使得参与创造性活动(如, 提出创新的想法)的个体产生一种自我揭露的认知(Goncalo & Katz, 2020)。除了影响情感和认知外, 参与创造性活动还会影响个体行为。Füller等(2011)以“施华洛世奇启蒙珠宝设计大赛”为研究背景发现, 创造性体验会通过增强消费者的自主体验和愉悦体验, 进而增加消费者所贡献的创新想法的数量以及质量。同时, Eschleman等(2014)发现, 从事工作以外的创造性活动能够让个体感到放松和恢复, 进而增加个体的任务表现绩效。最后, 参与创造性活动能增加个体的积极情绪, 进而增加他们对与活动关联的产品及品牌的态度(Wu et al., 2015)。

上述研究都聚焦于同情境视角, 究竟先前参与创造性活动对消费者在随后与创造性活动无关情境中的行为表现会产生什么影响?目前仅Xu等(2022)做了探究。Xu等(2022)的研究发现, 先前参与创造性活动能增加消费者随后对他人的捐赠, 积极情绪是内在机制。除了影响捐赠行为外, 先前参与创造性活动还会影响消费者的哪些跨情景行为表现?本文将以恐怖娱乐消费偏好为切入视角, 解答这一研究问题。

1.2 恐怖娱乐消费

享乐主义认为, 人们具有追求快乐、避免痛苦的倾向(Higgins, 1997)。消费者决策领域的文献更是普遍认为对预期快乐的追求是个体做出消费选择的关键决定因素(Mellers, 2000)。然而, 与上述成熟学术观点不同, 一些主流媒体以及商业赞助商都指出, 消费者似乎比以往任何时候都更渴望获得能够引发恐惧、害怕、悲伤或厌恶等情绪体验的消费(Andrade & Cohen, 2007; NPR, 2015)。比如, 与享乐主义的原则相冲突, 人们会选择将自己暴露在自己事先知道会引发负面情绪体验的反享乐消费活动中(Andrade & Cohen, 2007; Yang & Zhang, 2022)。其中, 恐怖娱乐消费则是反享乐消费中的典型类型, 它指的是对那些可以唤起恐惧和害怕情绪的体验或产品的消费(Yang & Zhang, 2022)。市场上常见的恐怖电影和小说、鬼屋、密室以及恐怖主题公园等都属于恐怖娱乐消费形式。除了包含恐怖娱乐消费外, 反享乐消费还包含能唤起悲伤情绪的消费形式(如, 对悲伤音乐和电影、以及悲剧小说的消费) (Hanich et al., 2014; Sachs et al., 2015)、对不寻常极端体验的消费(如, 居住冰旅馆和尝试令人恶心的饮食)、以及对痛苦感官体验的消费(如, 体验电击和挑战冰水) (Scott et al., 2017)。由于恐怖娱乐消费在日常生活中更为常见, 且和本研究关注的主题创造性活动参与的关联度最高, 因此本文聚焦于反享乐消费中的恐怖娱乐消费, 对其它反享乐消费形式不做关注。

关于恐怖娱乐消费的前人研究主要聚焦于探究有哪些因素促使消费者进行恐怖娱乐消费。研究结论聚焦于两点: 为了寻求感官刺激, 以及构建心理保护框架。首先, 从感官刺激寻求来看, 观看恐怖电影和探险鬼屋可以给消费者带来紧张感和刺激感, 这种紧张和刺激感可以满足个体对感官刺激的需求(Tamborini & Stiff, 1987)。其次, 根据Michael Apter的研究, 个体具有三种心理保护框架, 其中信心框架指的是个体有信心能够处理察觉到的危险和威胁; 安全区框架指的是个体觉得他们已经足够远离潜在的危险和威胁; 而脱离框架指的是个体能够观察到危险和威胁, 但不与它们互动(Apter, 1982, 1992)。因此, 从构建心理保护框架来看, Andrade和Cohen (2007)主要讨论了脱离框架和恐怖娱乐消费之间的关系。其研究指出, 暴露于恐怖刺激(如恐怖电影)的消费者会同时体验到积极和消极的复杂情绪, 而事先嵌入到一个保护框架中可以让个体有足够的心理脱离或超然感。Yang和Zhang (2022)则讨论了信心框架对消费者恐怖娱乐消费偏好的影响。他们的研究认为, 信心框架从根本上根植于消费者的主观控制感, 即消费者认为自己能够控制环境的程度决定了他们对自我的信心。因此, 当外部因素(如, 感知资源稀缺性)导致消费者的控制感降低时, 他们会为了保护信心框架而降低对恐怖体验和产品的偏好。

基于前人研究, 本文讨论了自我效能和保护框架之间的关系, 并试图建立自我效能和恐怖娱乐消费间的关联。本文认为, 自我效能感的增加能够加强消费者的信心框架, 从而使消费者有自信去应对恐怖娱乐消费带给个体的负面情绪威胁。

1.3 自我效能

Bandura (1986)提出, 自我效能(self-efficacy)是指一个人对自己从事某项活动的能力达到一定水平的判断、信念或自我认知。Schultz 和Switzky (1990)将自我效能定义为个人在面对特定情况时的胜任感, 以及他们的自信心和自尊心。结合这两个定义, 本文认为, 自我效能反映了一个人是否有自信可以控制自己的行为和周围环境。以往研究主要围绕自我效能感的形成前因和影响后效进行了探究。从形成前因层面来看, Bandura (1995)指出, 以往的成功经验是形成自我效能感的重要前提, 它为个体提供了判断和构成自我效能的行为信息。具体来说, 当个体完成一项具有挑战性的任务时, 他们就会获得一种积极的自我效能感知, 这种效能感会使个体确信他们有能力完成后续任务(Appelbaum & Hare, 1996)。此外, 社会模仿、外部反馈以及个体的生理和情绪状态也会影响个体对自我效能感的判断(Bandura, 1995)。从影响后效层面来看, 增强一个人的自我效能感有助于解决恐惧、压力、情绪低落等问题(Bandura, 1995)。同时, 研究指出, 自我效能感不同时, 人们对外部环境中的挑战和风险会做出不同的反应(Appelbaum & Hare, 1996; Ben-Ami et al., 2014; Lu, 2021)。具体而言, 自我效能低时, 人们会将尝试新产品或新行为视为一件困难的事(Ben-Ami et al., 2014), 并将生活中的挑战视作威胁(Appelbaum & Hare, 1996)。相反, 自我效能高时, 人们会将生活中的挑战视为自我提升的机会, 因而会积极采取行动来应对外部环境中的挑战(Appelbaum & Hare, 1996)。

作为对上述自我效能感研究的推进, 本文试图为自我效能感研究贡献新的前因变量和结果变量。具体而言, 本文预测, 让消费者参与一项创造性活动能够增强消费者的自我效能, 进而增加消费者对恐怖娱乐消费的偏好。接下来, 我们论述这一观点。

1.4 创造性活动参与和自我效能的提升

与单纯的创造性刺激或创造力概念的启动或凸显不同, 创造性活动参与的固有特征是创造力的投入以及创造性成果的产出(Xu et al., 2022)。结合创造性参与的概念与特征, 本文认为, 参与创造性活动能提升个体的自我效能感。理由如下。首先, 有研究表明, 提出创造性的想法或者对手头问题提出创造性的解决方案会提高个人的满意度、自豪感和自信心(Burroughs & Mick, 2004)。其中自豪感来源于个体认为某一结果是由自身行为所导致, 自信心则来源于对当前问题的创造性解决, 并且这种自信心还会延续至其他类似情况(Weiner, 1985)。因此, 参与创造性的活动(相对于非创造性活动)能够让人们对自己的创造能力感到自豪和自信(Burroughs & Mick, 2004; Tierney & Farmer, 2002, 2011)。自豪感和自信心是两种基于效能的积极情感, 可以促进个体的一般自我效能感(陈香 等, 2019)。其次, 从事创造性活动的过程也伴随着新颖结果的产生(Dahl & Moreau, 2007), 这标志着个体在创造领域的成功表现。有关创造能力的诊断信息会使个体更加自信(Appelbaum & Hare, 1996; Wood & Bandura, 1989), 从而进一步加强自我效能感。

最后, 根据创造力的定义, 产生创造性结果的过程需要个体积极地识别远距离关联概念, 并以一种新颖的方式将这些概念结合起来(Mednick, 1962)。这一过程要求并鼓励人们在不受规范和规则约束的情况下自由思考, 并做出不同的组合和选择(Ashton-James & Chartrand, 2009; Isen et al., 1987)。因此, 参与创造性活动的个体拥有自由选择和不受外部控制的自主感(Xu et al., 2022)。Dahl和Moreau (2007)以及Füller等(2011)的研究也明确指出了参与创造性活动会增强消费者的自主体验和自由感。鉴于自主性和自由感都能增加个体的自我效能(Bandura, 1997), 因此上述文献也为创造性活动参与和自我效能提升间的关系提供了支持。

1.5 自我效能的提升增加了恐怖娱乐消费偏好

本文进一步认为, 当个体的自我效能感通过参与创造性活动增加后, 他们对恐怖娱乐消费的偏好也会相应增加。理由如下。首先, 高的自我效能体现为个体相信自己能够更好地面对和挑战新事物的一般信念(Schwarzer & Born, 1997; 汤冬玲 等, 2010)。恐怖娱乐消费的过程伴随着恐惧和害怕等情绪体验, 而克服恐惧对个体来说是一件具有挑战性的事情(Martin, 2019)。因此, 参与创造性活动所带来的高自我效能感可以赋能消费者, 使他们敢于尝试这种通常对他们来说具有挑战性的恐怖体验。其次, 较高的自我效能感被视为一种积极的自我认知, 而处于积极自我认知状态的个体会产生维持这种认知状态的行为倾向(王承璐, 1987)。挑战性的尝试可以帮助个体通过获得自我提升来维持自我效能感(Appelbaum & Hare, 1996; 潘定 等, 2022)。由于恐怖娱乐消费对个体来说是一种挑战, 所以高自我效能能够让个体胜任这一挑战。最后, 有关控制感的文献也表明, 控制感决定了个体信心框架的强弱, 信心框架可以保护个体不受恐惧情绪的威胁(Yang & Zhang, 2022)。由于自我效能的提升会带来控制感的增加(Bandura, 1995), 因此自我效能的提升可以帮助构建个体的信心框架, 进而使个体有自信应对恐怖娱乐消费带来的负面情绪威胁。

基于上述推导, 本文提出如下假设:

H1: 先前参与一项创造性活动(vs.非创造性活动)会增加消费者随后对恐怖娱乐消费的偏好。

H2: 创造性活动参与和恐怖娱乐消费偏好之间的关系受到自我效能的中介。

然而, 除了上述所提出的自我效能解释机制, 可能还存在其他的竞争中介机制可以解释创造性活动参与对恐怖娱乐消费偏好的影响。首先, 先前的研究表明, 有创造力的消费者更倾向于寻求新体验(Hirschman, 1980), 而寻求新体验是消费者尝试恐怖等反享乐体验的主要动机(Keinan & Kivetz, 2011)。因此, 参与创造性活动的消费者很有可能会出于新体验寻求的动机而去进行恐怖娱乐消费。其次, 以往文献表明, 产生创造性想法的过程会激发个体的创意灵感, 而创意灵感会影响想法的创新性(Thrash et al., 2010)。关于恐怖电影的研究也提出, 恐怖电影独特的情节设计和声光影效果可能会刺激个体产生创意灵感启示(Martin, 2019)。结合上述文献可以推测, 参与创造性活动的个体由于具有较高的创意灵感体验, 从而可能会通过恐怖娱乐消费去继续寻求创意灵感。最后, 研究指出, 参与创造性的活动会增强消费者的愉悦体验(Füller et al., 2011; 姚琦, 张丹, 2016), 而当人们体验到愉悦感后可能会倾向于继续维持这种状态(Handley et al., 2004)。由于恐怖娱乐消费可以带给消费者刺激、享受等体验(Andrade & Cohen, 2007), 因此参与了创造性活动的消费者很有可能会出于维持愉悦感的目的去消费恐怖体验及产品。

结合上述推导, 本文提出新体验寻求、创意灵感体验以及愉悦感作为竞争解释机制。我们在随后的实证研究中也会依次检验这几个竞争中介。

1.6 反馈效价的调节作用

任务反馈(task feedback)指的是有关个体任务表现或过去行为的外部线索, 这些线索与任务本身相关, 是对个体在特定任务中表现的评价(Kluger & DeNisi, 1996)。任务反馈的效价(valence)则代表了个体任务表现与情境标准之间比较的积极或消极结果, 积极的反馈表示个体的任务表现优于标准, 消极的反馈表示个体的任务表现差于标准(Sansone, 1986; Zhou, 1998)。本文认为, 创造性任务的反馈效价能够调节H1所述的主效应。内在依据如下。文献表明, 任务反馈的效价会影响个体的生产力感知和胜任感(Kluger & DeNisi, 1996; Zhou, 1998)。收到积极反馈的个体会体验到较高的胜任感, 收到消极反馈的个体会体验到较低的胜任感。对特定任务的胜任感可以增强个体对自身能力的信心(Appelbaum & Hare, 1996; Schwarzer & Born, 1997)。由此可以推出, 当消费者在创造性活动中的表现得到积极反馈时, 较高的胜任感会加强消费者对自己的信心, 进而导致消费者自我效能感的提升以及对恐怖娱乐消费的偏好。反之, 当消费者在创造性活动中的表现得到消极反馈时, 低胜任感会削弱消费者的信心及自我效能, 从而导致消费者对恐怖娱乐消费的偏好减弱。

基于上述逻辑, 本文提出以下假设:

H3: 反馈效价调节了创造性活动参与对恐怖娱乐消费偏好的影响。当消费者在创造性活动中的表现得到积极反馈(vs. 消极反馈)时, 创造性活动参与(vs. 非创造性活动)对恐怖娱乐消费偏好的影响存在(消失)。

1.7 活动难度的调节作用

研究表明, 发挥创造力的过程需要人们付出一定的认知努力(Li et al., 2021), 尤其是对于难度较高的创造性任务, 人们需要投入长时间的认知思考和巨大的认知努力来提出创造性的解决方案。根据认知负荷理论, 较长时间的脑力劳动和大量的认知努力会导致认知耗竭以及任务表现的下降(Chen et al., 2018; Johnson, 2008; Ouyang et al., 2020), 而认知耗竭和表现不佳都会对个体的自我效能产生负面影响(王冠华 等, 2023; 黎建斌, 2013)。根据以上文献, 本文认为, 创造性活动的难度能够调节H1所述的主效应。具体而言, 参与难度较低的创造性活动(vs. 非创造性活动)会让消费者感到胜任和自信, 这会导致较高的自我效能, 从而增加对恐怖娱乐消费的偏好。相反, 进行难度较高的创造性活动会导致认知耗竭, 这会削弱消费者的自我效能感, 从而导致对恐怖娱乐消费的偏好减弱。

基于上述逻辑, 本文提出以下假设:

H4: 活动难度调节了创造性活动参与对恐怖娱乐消费偏好的影响。当活动难度较低(vs. 高)时, 创造性活动参与(vs. 非创造性活动)对恐怖娱乐消费偏好的影响存在(消失)。

综上, 本文的概念框架图见图1。

2 当前研究

本文共进行了7项多方法研究来验证上述4个假设。研究1利用真实世界的二手数据, 检验了创新表现越高的国家是否会更多地消费恐怖电影, 以及这种现象是否会发生在其他类 型电影(如爱情片和纪录片)的消费上。基于研究1的结论, 其余研究分别采用了不同的恐怖娱乐消费情境(如恐怖电影、小说、恐怖流媒体服务), 并通过操纵创造性活动参与来寻求因果和机制证据。具体来说, 研究2和3检验了参与创造性活动(相比非创造性活动)是

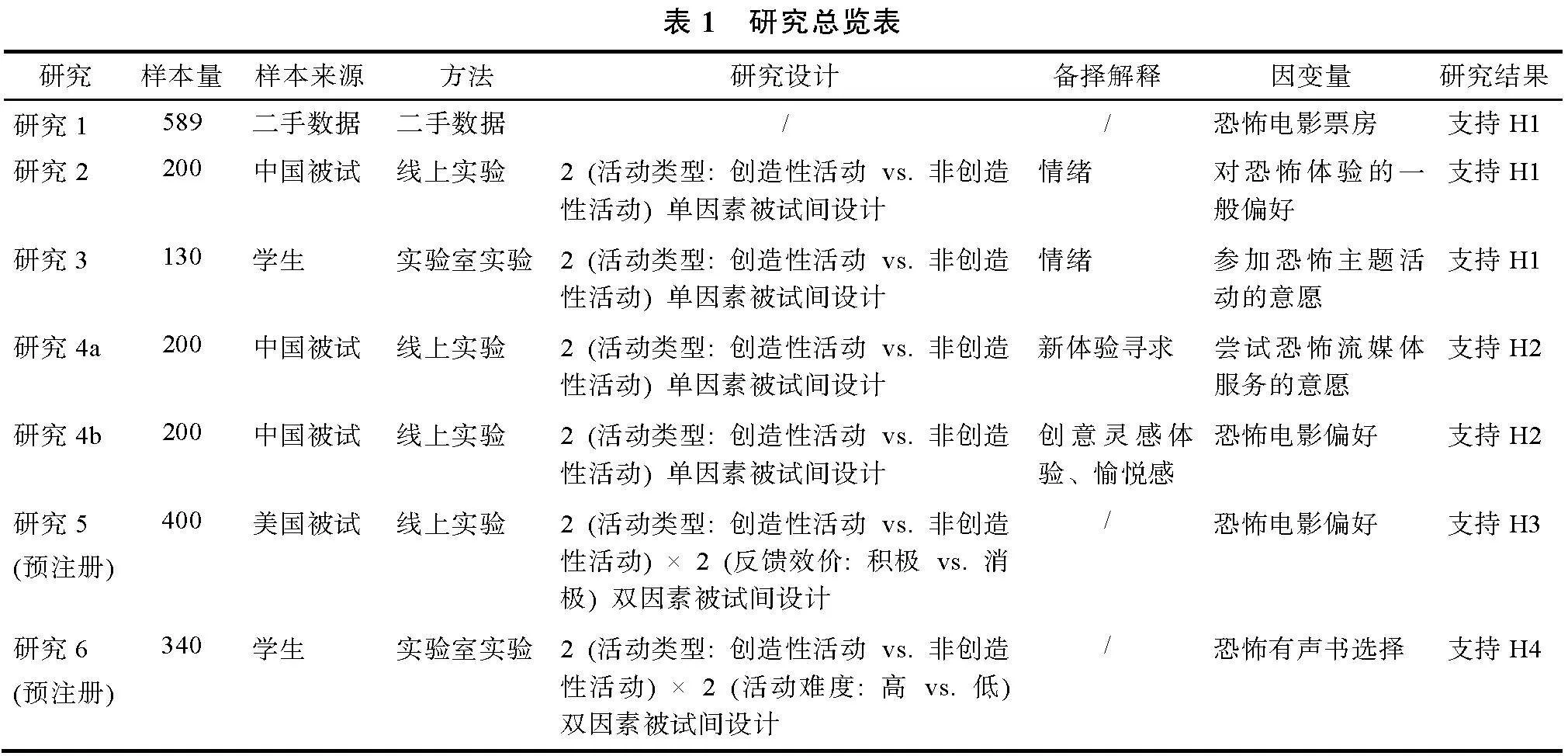

否导致了更高的恐怖娱乐消费偏好。研究4a和4b检验了自我效能是否中介了这一效应。研究5和6则分别检验了上述效应的边界条件, 即反馈效价和活动难度是否调节了创造性活动参与对恐怖娱乐消费偏好的影响。除了检验自我效能的机制外, 我们还在研究2~4中检验并排除了情绪、新体验寻求、创意灵感体验和愉悦感等竞争中介。本文所有研究设计如表1所示。

在样本量方面, 本文参考以往文献(Xu et al., 2022; Zeng & Mourali, 2021), 所有线上实验每组均招募100名被试。对于实验室实验, 我们也计划每组招募100名学生被试。然而, 由于部分学生未在约定时间到场, 因此实验室实验的实际参与人数略低于每组100人。在样本排除标准方面, 我们在除研究3以外的所有实验中仅排除了未通过注意力核查的被试数据。研究3由于采用的绘画操纵任务, 因此排除了未按照要求完成操纵任务的被试数据。我们在所有实验研究的问卷开头均加入了“请不要回答这一问题”的注意力核查条目。

3 研究1~3: 创造性活动参与对恐怖娱乐消费偏好的影响

3.1 研究1: 使用真实世界的二手数据检验主效应

本研究旨在寻求创造性活动参与和恐怖娱乐消费之间关系的现实证据。利用全球电影票房数据集, 我们检验了创新表现越高的国家是否会更多地消费恐怖电影, 以及这种现象是否会发生在其他类型电影(如爱情片和纪录片)的消费上。

3.1.1 方法

我们从Box Office Mojo获得了在75个国家9年期间上映的恐怖类型电影的票房数据(2011~ 2019年; N = 5891)。此外, 我们还获取了同时间段上映的两种类型电影的票房数据作为对照分析。其中一种是引发相对积极情绪的浪漫爱情电影(N = 2161), 另一种是引发相对中性情绪的纪录片电影(N = 2925)。作为创造性活动参与的衡量指标, 我们从世界知识产权组织(WIPO)获得了这些国家在相应9年期间的全球创新指数(GII)。全球创新指数(GII)是世界知识产权组织、康奈尔大学和欧洲工商管理学院(INSEAD)于2007年创建的年度排名, 用于衡量全球120多个经济体在创新能力方面的表现。该指数基于两个分指数: 创新投入分指数和创新产出分指数。创新投入分指数衡量一个经济体对创新活动的投入, 创新产出分指数衡量一个经济体的创新成果。我们选择该指数作为国家层面自变量的代理指标, 原因有二。首先, 该指数衡量的是全球各经济体的创新表现, 这是从事创造性活动的主要成果, 也是区别于非创造性活动的关键标志(Burroughs & Mick, 2004; Eschleman et al., 2014)。其次, 该指数涵盖了创造性参与概念中所涉及的创新能力表现和创造性产出等关键要素(Xu et al., 2022)。

我们还从Box Office Mojo获得了这些国家9年期间每年的电影总票房, 以及从世界银行获得了这些国家在相应9年期间的国内生产总值(GDP)和国民总收入(GNI)作为控制变量。之所以选择2011~2019年这一时期, 是因为Box Office Mojo上的恐怖电影票房记录可查询到2019年, 而世界知识产权组织发布的全球创新指数最早只能查询到2011年。我们获得的数据集使我们能够在国家层面上探究创造性活动参与和恐怖娱乐消费之间的关系。上述相关变量的描述性统计结果见表2。

3.1.2 结果

恐怖电影票房。我们以GII为自变量, 恐怖电影票房(单位: 百万美元)为因变量, 同时控制了国家、年份和电影层面的固定效应2, 以及所有国家各年份电影总票房、国内生产总值和国民总收入, 运行了一系列广义线性模型(GLMs) (系数估计见表3)。结果显示, GII 对恐怖片消费具有显著的正向影响(Model_3: b = 0.56, SE = 0.25, z = 2.28, p = 0.023)。这表明, 在创新活动方面表现越好的国家消费了越多的恐怖电影。

控制类型电影票房。我们对爱情电影和纪录片类型电影进行了同样的GLM分析。在控制同一组固定效应以及相同的控制变量后, 结果显示, GII对爱情片消费(Model_3: b = −0.10, SE = 0.11, z = −0.95, p = 0.344)和纪录片消费(Model_3: b = −0.01, SE = 0.06, z = −0.24, p = 0.810)均不具有显著的影响, 详细系数估计见表3。

稳健性检验。为了检验研究结果的可靠性, 我们分别进行了三项稳健性检验。稳健性检验一是对所有连续型变量在1%和99%分位上进行缩尾处理, 随后运行一系列广义线性模型(GLMs)。稳健性检验二是进一步对所有连续型变量在2.5%和97.5%分位上进行缩尾处理, 随后运行相同的GLMs。稳健性检验三是对所有变量标准化处理后再进行1%和99%分位的缩尾, 随后运行相同的GLMs。表4呈现了上述三项稳健性检验的详细结果。整体而言, 三项稳健性检验的结果均表明, 在控制国家、年份、电影层面固定效应, 以及各年份年电影总票房、GDP、GNI后, 创新指数(GII)对恐怖片票房仍旧具有显著的正向影响。这表明研究1的结果是可靠的。

3.1.3 讨论

使用国家层面的汇总数据, 研究1为创造性活动参与和恐怖娱乐消费之间的相关性提供了实地证据。具体而言, 研究1发现国家层面的创新表现指数能够正向预测恐怖类型电影的消费。同时研究1还通过纳入爱情片和纪录片票房数据, 证明该创新表现指数并非对所有的娱乐性消费都会产生正向影响。另外值得说明的是, 我们在稳健性检验中还额外发现了创新指数与爱情电影票房之间存在负相关关系。这也进一步表明, 我们所探究的创造性活动参与对恐怖娱乐消费的促进效应具有独特性。尽管这项研究能为我们所提的假设提供初步证据, 然而, 研究1的结果并不能证明创造性活动参与和恐怖娱乐消费之间存在因果关系。因此, 在随后的研究中, 我们旨在借助更可控的实验环境来复制研究1的发现。

3.2 研究2: 使用线上实验检验主效应

3.2.1 实验设计与被试

研究2为活动类型(创造性活动 vs. 非创造性活动)单因素被试间实验设计。本次问卷通过Credamo平台进行发放与收集, 完成实验的被试会获得小额报酬。共收集了200份问卷, 排除2名未通过注意力核查的被试, 最终剩余198份有效问卷(62.63%女性, Mage = 30.17岁, SD = 8.12岁)。

3.2.2 实验程序

首先, 参考Xu等(2022), 创造性活动组和非创造性活动组的被试都会看到一幅含有七彩水果麦片的图片(见网络版附录1)。随后, 创造性活动组的被试被要求提出一个创造性的使用该水果麦片的想法; 非创造性活动组的被试则被要求写出一个平常食用这种水果麦片的方式。作为操纵核查, 被试被要求指出在填写想法的过程中, 多大程度上展现了自己的创造力(1 = 一点也没有, 7 = 非常多)。接下来, 被试报告恐怖体验偏好。参考恐怖娱乐消费的概念(Yang & Zhang, 2022), 被试被要求在7点量表上指出对恐怖电影或鬼屋一类的恐怖体验的喜欢程度(1 = 一点也不喜欢, 7 = 非常喜欢)。由于进行创造性或非创造性的活动可能会引发被试的情绪差异(Burroughs & Mick, 2004), 因此我们还要求被试报告了当前情绪。参考Mehta等(2012), 我们呈现给被试描述积极情绪(开心的、愉悦的、兴奋的; α = 0.883)与消极情绪(伤心的、沮丧的、忧郁的; α = 0.885)的词汇各3个。被试需要根据自己当前的感受, 在7点量表上对不同的情绪词汇进行打分。最后, 被试完成基本的人口统计测量。

3.2.3 实验结果

操纵检验。独立样本t检验显示, 相比非创造性活动组(M = 4.70, SD = 1.38), 创造性活动组被试认为在想法生成任务中展现了更多的创造力(M = 5.84, SD = 0.91; t(196) = 6.86, p < 0.001, Cohen’s d = 0.98), 表明活动类型操纵成功。

恐怖体验偏好。以活动类型(0 = 非创造性活动, 1 = 创造性活动)为自变量, 恐怖体验偏好为因变量进行独立样本t检验。结果显示, 相比非创造性活动组(M = 3.99, SD = 1.75), 创造性活动组的被试对恐怖体验的喜欢程度明显更高(M = 4.51, SD = 1.81; t (196) = 2.06, p = 0.041, Cohen’s d = 0.29)。另外, 有前人研究指出, 性别和年龄的差异可能会影响个体对恐怖体验的寻求(Martin, 2019)。因此, 我们将性别(F (1, 194) = 2.87, p = 0.092)和年龄(F (1, 194) = 0.62, p = 0.433)纳入控制变量作进一步分析, 结果显示创造性活动组与非创造性活动组的被试在恐怖体验偏好上仍旧存在显著差异, F (1, 194) = 3.22, p = 0.044, ηp2 = 0.021。

其他分析。以活动类型(0 = 非创造性活动, 1 = 创造性活动)为自变量, 积极情绪和消极情绪为因变量进行独立样本t检验。结果显示, 创造性活动组和非创造性活动组在积极情绪(t(196) = −0.40, p = 0.691)上差异不显著, 但在消极情绪(t(196) = 2.10, p = 0.037)上差异显著。具体而言, 创造性活动组被试比非创造性活动组被试报告了更高的消极情绪(M创造性活动组 = 2.99, SD = 1.29 vs. M非创造性活动组 = 2.61, SD = 1.27)。这说明参与创造性活动引发了被试即时的情绪反应。为进一步排除情绪的影响, 我们参考Schindler等(2019)的做法, 将消极情绪作为控制变量, 进行单因素协方差分析。结果发现, 活动类型对恐怖体验偏好的主效应仍旧显著, F (1, 195) = 6.31, p = 0.013, ηp2 = 0.031。

3.2.4 讨论

研究2检验了创造性活动参与和恐怖体验偏好之间的因果关系。结果表明, 参与了创造性活动(vs.非创造性活动)的消费者对恐怖体验的喜欢程度会更高, H1得到支持。研究2还表明, 在控制了性别、年龄以及情绪等可能影响恐怖娱乐消费偏好的因素后, 创造性活动参与对恐怖体验偏好的影响依旧稳健。接下来的研究3将采用新的创造性任务来进一步检验创造性活动参与和恐怖娱乐消费偏好间的因果关系。

3.3 研究3: 使用实验室实验检验主效应

3.3.1 实验设计与被试

研究3采用活动类型(创造性活动 vs. 非创造性活动)单因素被试间设计。共有130名大学生参与了该实验, 剔除14名未按要求完成操纵任务的被试, 最终剩余116名被试(73.24%女性, Mage = 21.49岁, SD = 2.02岁)。

3.3.2 实验程序

首先, 参考Xu等(2022)和Wu等(2015)的做法, 使用T恤设计任务来操纵活动类型。具体而言, 创造性活动组的被试被要求尽可能有创意地设计出一件创新的T恤。非创造性活动组的被试则会看到一张普通的T恤设计, 并被要求复制出相同的T恤(具体指导语和被试设计的T恤详见网络版附录2)。随后, 参考Yang和Zhang (2022), 我们给被试呈现一张恐怖主题的海报(见网络版附录2), 请被试浏览该海报并指出他们参与该恐怖主题活动的可能性有多高(1 = 非常低, 7 = 非常高)。接下来, 被试回答了操纵核查条目以及情绪测量条目。其中, 参考自Wu等(2015), 操纵核查条目为“在绘制T恤的时候, 我尽可能表现得有创意”; 1 = 非常不同意, 7 = 非常同意。情绪测量条目参考自Xu等(2022)。具体而言, 被试被要求在下述4题项量表上指出他们当前的感受: “1 = 非常消极/非常不高兴/非常不愉快/非常糟糕, 7 = 非常积极/非常高兴/非常愉快/非常好” (α = 0.911)。最后, 被试指出他们平时对恐怖题材电影的喜好程度(1 = 一点也不喜欢, 7 = 非常喜欢)并报告了人口学信息。

3.3.3 实验结果

操纵检验。独立样本t检验显示, 相比非创造性活动组(M = 4.04, SD = 1.55), 创造性活动组被试认为在T恤设计任务中展现了更多的创造力(M = 4.77, SD = 1.31; t(114) = 2.76, p = 0.007; Cohen's d = 0.51), 表明活动类型操纵成功。

恐怖体验偏好。以活动类型(0 = 非创造性活动, 1 = 创造性活动)为自变量, 恐怖体验偏好为因变量进行独立样本t检验。结果显示, 相比非创造性活动组(M = 3.71, SD = 1.49), 创造性活动组被试参与恐怖主题活动的意愿更高(M = 4.30, SD = 1.59; t(114) = 2.05, p = 0.043, Cohen's d = 0.38)。进一步将性别(F (1, 110) = 0.31, p = 0.582)、年龄(F (1, 110) = 0.19, p = 0.660)以及被试对恐怖题材电影的一般偏好(F (1, 110) = 47.88, p < 0.001)纳入控制变量进行单因素协方差分析。结果发现, 创造性活动组与非创造性活动组的被试在恐怖体验偏好上仍旧存在显著差异, F (1, 110) = 6.82, p = 0.010, ηp2 = 0.058。

其他分析。以活动类型(0 = 非创造性活动, 1 = 创造性活动)为自变量, 情绪为因变量进行独立样本t检验。结果显示, 两组被试在情绪方面不存在显著差异(M创造性活动组 = 4.83, SD = 1.09 vs. M非创造性活动组 = 4.94, SD = 0.94; t(113) = −0.61, p = 0.544)。

3.3.4 讨论

通过使用新的自变量操纵任务以及因变量评价指标, 研究3复制了研究1~2的结果, 再次验证了H1。此外, 在控制性别、年龄以及被试的一般偏好后这一效应依旧保持稳健。最后, 研究3的结果证明了创造性活动参与对恐怖体验偏好的影响并不能由情绪的差异来解释。尽管研究1~3为H1提供了一致的证据, 但是这些研究都未曾揭示创造性活动参与如何影响消费者的恐怖娱乐消费偏好。研究4将探究这一效应的内在机制。

4 研究4: 检验自我效能的中介效应

4.1 研究4a

研究4a旨在检验自我效能的中介作用, 同时检验和排除新体验寻求这一竞争机制。此外, 研究4a利用参与者对真实消费项目的态度来衡量恐怖娱乐消费偏好, 以增强研究结果的可靠性。

4.1.1 实验设计与被试

研究4a采用活动类型(创造性活动 vs. 非创造性活动)单因素被试间实验设计。本次实验在Credamo平台上完成, 共收集了200份问卷, 剔除8名未通过注意力核查的被试, 最终剩余192份有效问卷(55.7%女性, Mage = 28.7岁, SD = 7.34岁)。

4.1.2 实验程序

首先, 被试被随机分配到创造性活动组或非创造性活动组。具体而言, 创造性活动组的被试被要求根据给定的词语(月亮、树影、歌声)构想出一幅生动的画面, 这个过程需要被试发挥自己的创造力进行情景想象与描绘。相反, 非创造性活动组的被试则被要求复制出给定的语句, 这个过程不涉及任何的创造力。随后, 被试回答了操纵核查条目(“在上述书写任务中, 我尽可能表现得有创意”; 1 = 非常不同意, 7 = 非常同意)。接下来参考Yang和Zhang (2022), 我们呈现给被试同研究3的主题海报, 并告知被试“这项名为恐怖电影之夜的在线流媒体服务旨在汇集世界各地最恐怖的电影, 从而为观众提供沉浸式的恐怖体验”, 随后要求被试指出他们有多大的可能性会尝试这项恐怖流媒体服务(1 = 非常不可能, 7 = 非常可能)。前测结果显示, 这一材料具有较高的感知恐怖性(M = 4.28, t(39) = 6.50, p < 0.001)。

自我效能采用一般自我效能感量表(GSES)进行测量(Zhang & Schwarzer, 1995)。该量表包括10个条目(例如: “如果我尽力去做的话, 我总是能够解决问题的”; “即使别人反对我, 我仍有办法取得我所要的”; α = 0.904)。被试还回答了新体验寻求测量条目(我想要去寻求一些新的体验)。最后, 被试报告了人口学信息并获得相应报酬。

4.1.3 实验结果

操纵检验。独立样本t检验显示, 相比非创造性活动组(M = 4.15, SD = 1.98), 创造性活动组被试认为在书写任务中展现了更多的创造力(M = 5.93, SD = 0.98; t(190) = 7.89, p < 0.001, Cohen's d = 1.14), 表明活动类型操纵成功。

恐怖娱乐消费偏好。以活动类型(0 = 非创造性活动, 1 = 创造性活动)为自变量, 恐怖娱乐消费偏好为因变量进行独立样本t检验。结果显示, 相比非创造性活动组, 创造性活动组的被试尝试恐怖流媒体服务的可能性更高(M非创造性活动组 = 4.80, SD = 1.79 vs. M创造性活动组 = 5.28, SD = 1.55; t (190) = 1.99, p = 0.048, Cohen's d = 0.29)。进一步将性别(F (1, 188) = 7.23, p =.008)和年龄(F (1, 188) =.58, p = 0.448)纳入控制变量进行单因素协方差分析。结果显示, 活动类型对恐怖娱乐消费偏好的主效应仍旧显著, F (1, 188) = 5.25, p = 0.023, ηp2 = 0.027。

自我效能。以活动类型(0 = 非创造性活动, 1 = 创造性活动)为自变量, 自我效能为因变量进行独立样本t检验。结果显示, 相比非创造性活动组(M = 4.93, SD = 0.86), 创造性活动组被试的自我效能得分显著更高(M = 5.32, SD = 0.80; t (190) = 3.23, p = 0.001, Cohen's d = 0.47)。

新体验寻求。以活动类型(0 = 非创造性活动, 1 = 创造性活动)为自变量, 新体验寻求为因变量进行独立样本t检验。结果显示, 相比非创造性活动组(M = 5.49, SD = 1.15), 创造性活动组被试的新体验寻求得分显著更高(M = 5.86, SD = 1.00; t(190) = 2.41, p = 0.017, Cohen's d = 0.34)。

中介路径分析。使用PROCESS (模型4, 5, 000 Bootstraps; Hayes, 2013)进行中介分析。将恐怖娱乐消费偏好设定为因变量, 活动类型设定为自变量 (0 = 非创造性活动, 1 = 创造性活动), 自我效能和新体验寻求同时作为中介变量。结果显示, 活动类型通过自我效能影响恐怖娱乐消费偏好的间接效应显著(indirect effect = 0.22, 95% CI = [0.06, 0.44], 不包括0), H2得到支持; 而活动类型通过新体验寻求影响恐怖娱乐消费偏好的间接效应不显著(indirect effect = 0.03, 95% CI = [−0.06, 0.19], 包括0)。详细结果见图2。上述结果表明, 虽然参与创造性活动会对被试的自我效能、新体验寻求均产生影响, 但是自我效能是解释创造性活动参与对恐怖娱乐消费偏好这一影响的更强有力的机制因素。

4.1.4 讨论

研究4a的结果表明, 自我效能显著中介了创造性活动参与对恐怖娱乐消费偏好的影响。此外, 在研究4a中, 我们还检验了基于新体验寻求的备择中介。尽管创造性活动参与也会影响被试的新体验寻求倾向, 但自我效能是产生上述效应的更有力的驱动因素。然而, 除新体验寻求外, 创造性活动参与对恐怖娱乐消费偏好的影响也有可能受到创意灵感体验以及愉悦感的中介。研究4b将进一步检验并排除这两个竞争机制。

4.2 研究4b

4.2.1 实验设计与被试

研究4b采用2 (活动类型: 创造性活动vs. 非创造性活动)单因素被试间实验设计。本次实验在Credamo平台上完成, 共收集了200份问卷, 剔除未通过注意力核查的被试后共剩余182份有效问卷(68.1%女性, Mage = 32.24岁, SD = 8.59岁)。

4.2.2 实验程序

首先, 被试完成与研究4a相同的即兴写作任务。随后, 我们呈现给被试一张恐怖电影海报, 并附有简短的电影简介说明(见网络版附录3), 请被试浏览完海报后回答两个问题来指出他们对该恐怖电影的偏好(“您在多大程度上会喜欢这种电影?1 = 一点也不喜欢, 7 = 非常喜欢”、“您有多大的可能性会观看这部电影?1 = 一点也不可能, 7 = 非常可能”; r = 0.872)。此外, 我们还要求被试对电影的恐怖程度做出评价。事后分析表明, 被试对该恐怖电影的恐怖程度评价显著高于量表中值(M = 5.31, t(181) = 18.33, p < 0.001), 表明我们选取的实验材料有效。

接下来, 被试完成自我效能、创意灵感体验以及愉悦感的测量。其中, 自我效能使用与研究3a相同的条目进行测量(α = 0.906)。创意灵感体验采用3条目测量(改编自Thrash et al., 2010: “我感觉受到了启发”、“我有重要的想法或启示想要努力表达出来”、“我产生了一些出乎意料或者自发的想法”; 1 = 非常不同意, 7 = 非常同意; α = 0.843)。愉悦感采用3条目测量, 被试需要在7点量表上指出他们在多大程度上感到轻松的/愉悦的/有趣的(改编自Hassanein & Head, 2007; α = 0.676)。最后, 被试报告了人口学信息并获得相应报酬。

4.2.3 实验结果

恐怖电影偏好。以活动类型(0 = 非创造性活动, 1 = 创造性活动)为自变量, 恐怖电影偏好为因变量进行独立样本t检验。结果显示, 相比非创造性活动组(M = 3.86, SD = 1.74), 创造性活动组的被试对恐怖电影的偏好更高(M = 4.38, SD = 1.51; t (180) = 2.16, p = 0.032, Cohen's d = 0.32)。上述结果支持H1。

自我效能。以活动类型(0 = 非创造性活动, 1 = 创造性活动)为自变量, 自我效能为因变量进行独立样本t检验。结果显示, 相比非创造性活动组(M = 4.93, SD = 0.78), 创造性活动组被试的自我效能得分显著更高(M = 5.15, SD = 0.65; t (180) = 2.07, p = 0.040, Cohen's d = 0.31)。

创意灵感体验和愉悦感。以活动类型(0 = 非创造性活动, 1 = 创造性活动)为自变量, 创意灵感体验和愉悦感分别为因变量进行独立样本t检验。结果显示, 相比非创造性活动组, 创造性活动组被试具有更高的创意灵感体验(M非创造性活动组 = 4.72, SD = 1.18 vs. M创造性活动组 = 5.39, SD = 0.79; t (180) = 4.49, p < 0.001, Cohen's d = 0.67)和愉悦感(M非创造性活动组 = 5.24 SD = 0.94 vs. M创造性活动组 = 5.49, SD = 0.76; t (180) = 1.99, p = 0.048, Cohen's d = 0.29)。

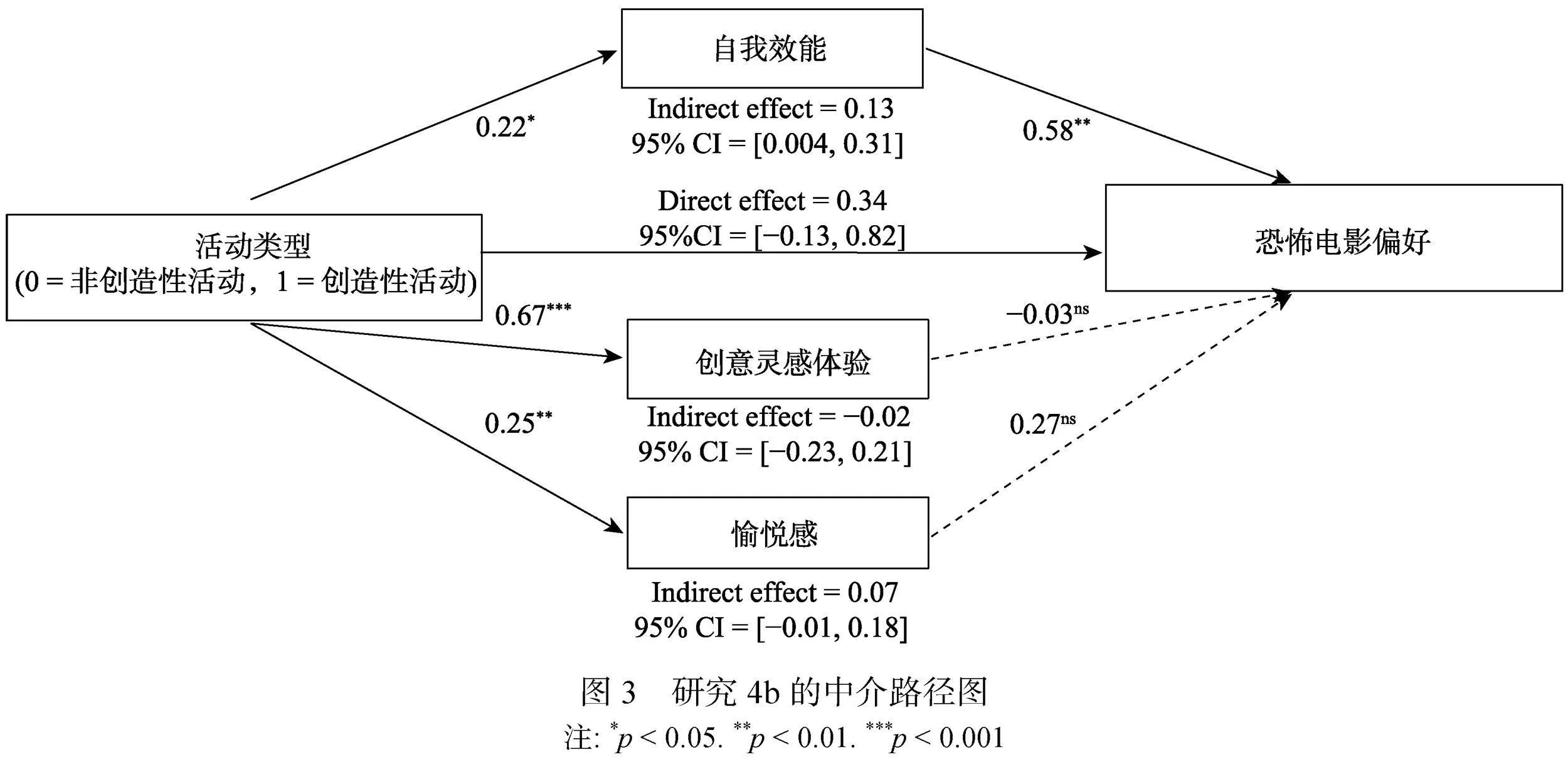

中介路径分析。为检验创造性活动参与对恐怖电影偏好的影响机制, 我们使用 PROCESS (模型4, 5, 000 Bootstraps; Hayes, 2013)进行了中介分析。恐怖电影偏好为因变量, 活动类型为自变量(0 = 非创造性活动, 1 = 创造性活动), 自我效能、创意灵感体验、愉悦感同时作为中介变量。结果显示, 活动类型通过自我效能影响恐怖电影偏好的间接效应显著(indirect effect = 0.13, 95% CI = [0.004, 0.31], 不包括 0), H2得到验证; 而活动类型通过创意灵感体验(indirect effect = −0.02, 95% CI = [−0.23, 0.21], 包括 0)以及愉悦感(indirect effect = 0.07, 95% CI = [−0.01, 0.18], 包括0)影响恐怖电影偏好的间接效应均不显著。详细结果见图3。上述结果表明, 虽然参与创造性活动会对被试的自我效能、创意灵感体验和愉悦感均产生影响, 但是自我效能是解释创造性活动参与对恐怖娱乐消费偏好这一影响的更强有力的机制因素。

4.2.4 讨论

研究4b复制了研究4a的结果, 证明自我效能中介了创造性活动参与对恐怖娱乐消费偏好的影响, 支持了H2。 此外, 在研究4b中, 我们还检验了基于创意灵感体验和愉悦感的备择中介。尽管创造性活动参与也会影响被试的创意灵感体验和愉悦感, 但自我效能是产生上述效应的更有力的驱动因素。

5 研究5: 检验反馈效价的调节

研究5为预注册研究(AsPredicted#140825), 旨在检验H3。我们预计, 当消费者收到积极(vs. 消极)反馈时, 创造性活动参与对恐怖娱乐消费偏好的影响显著(消失)。我们还预期自我效能会对反馈效价的调节效应起到中介作用。

5.1 实验设计与被试

研究5采用2(活动类型: 创造性活动 vs. 非创造性活动) × 2(反馈效价: 积极反馈 vs. 消极反馈)双因素被试间设计。在Prolific招募了400名美国被试, 排除未通过注意力核查的被试后剩余364份有效数据(51.92%女性, Mage = 40.75岁, SD = 15.00岁)。

5.2 实验程序

首先, 被试完成与研究2相同的想法生成任务。随后, 参考Zhou (1998), 我们呈现给被试一份反馈表(见网络版附录4), 并告知被试他们提交的想法将由一款名为“QuickCon”的内容分析计算机软件进行评分。反馈表上包含有4个类别, 用于指出参与者的想法在所有提交想法中的排名等级。这4个类别分别是: (1) 前20%, (2) 优于60%, (3) 优于40%, (4)后20%。积极反馈条件下的被试会被告知他们所提交的想法排名前20%, 消极反馈条件下的被试则会被告知他们所提交的想法排名后20%。随后, 被试完成有关反馈效价的操纵核查条目(“请指出您从计算机软件中得到的反馈是积极的还是消极的?”1 = 肯定是消极的, 7 = 肯定是积极的)。

接下来, 被试会看到一张恐怖电影之夜的活动海报(同研究3), 并被告知: 恐怖电影之夜旨在汇集世界各地最恐怖的电影, 能够让观众完全沉浸在最恐怖的氛围中。之后, 被试回答三个问题来指出他们对恐怖电影的偏好(“请指出您在多大程度上喜欢这种体验”、“请指出您在多大程度上享受这种体验”、“请指出您尝试这种体验的可能性有多大?”1 = 一点也不, 7 = 非常多; α = 0.981)。最后, 被试填写了GSES自我效能量表(α = 0.926), 并报告其家庭收入和人口统计信息。

5.3 实验结果

操纵核查。独立样本t检验显示, 与非创造性活动组相比(M = 3.11, SD = 1.87), 创造性活动组被试认为在想法生成任务中展现了更多的创造力(M = 5.97, SD = 1.05; t (362) = 18.10, p < 0.001, Cohen's d = 1.89), 表明活动类型操纵成功。另一项独立样本t检验显示, 与消极反馈条件(M = 1.91, SD = 1.26)相比, 积极反馈条件下的被试认为他们收到的反馈更积极(M = 6.46, SD = 1.07; t (362) = 36.67, p < 0.001, Cohen's d = 3.89), 表明反馈效价操纵成功。

恐怖电影偏好。以恐怖电影偏好为因变量进行2 (活动类型: 创造性活动 vs. 非创造性活动) × 2 (反馈效价: 积极 vs. 消极)方差分析。结果显示, 活动类型和反馈效价的双向交互效应显著, F(1, 360) = 6.58, p = 0.011, ηp2 = 0.018 (见图4)。在给予积极反馈的条件下, 进行了创造性活动的被试对恐怖电影的偏好要高于进行了非创造性活动的被试(M创造性活动组 = 4.63, SD =1.98 vs. M非创造性活动组 = 3.54, SD = 2.10), F (1, 360) = 9.71, p = 0.002, ηp2 = 0.026。这一结果复制了研究1~4的发现。然而, 在给予消极反馈的条件下, 活动类型对恐怖电影偏好的主效应消失(M创造性活动组 = 3.58, SD = 2.30 vs. M非创造性活动组 = 3.69, SD = 2.38), F (1, 360) = 0.13, p = 0.724。最后, 以家庭年收入(F (1, 352) = 0.61, p = 0.434)为控制

变量进行单因素协方差分析。结果显示, 活动类型和反馈效价对恐怖电影偏好的双向交互效应仍旧显著, F (1, 352) = 6.11, p = 0.014, ηp2 = 0.017。

有调节的中介分析。使用PROCESS (模型7, 5, 000个样本; Hayes, 2013)进行Bootstrapping分析, 结果表明有调节的中介效应显著(indirect effect = 0.13, 95% CI = [0.01, 0.35], 不包括0)。具体而言, 当被试收到积极反馈时, 自我效能中介了创造性活动参与对恐怖电影偏好的影响(indirect effect = 0.10, 95% CI = [0.01, 0.26], 不包括0); 而当被试收到消极反馈时, 自我效能的间接效应消失(indirect effect = −0.03, 95% CI = [−0.14, 0.06], 包括0)。模型的具体路径系数见图5。

5.4 讨论

研究5的结果支持了H3, 即当被试在活动中的表现得到积极反馈时, 参与创造性活动会促进被试对恐怖娱乐消费的偏好; 而当被试得到消极反馈时, 这种影响就会消失。另外研究5还发现, 反馈效价的调节作用受到自我效能的中介, 即当被试收到消极反馈时, 自我效能的中介效应就会消失。这是因为消极反馈会削弱创造性活动参与所激发的自我效能感, 从而导致被试对恐怖娱乐消费的偏好减弱。

6 研究6: 检验活动难度的调节

研究6为预注册研究(AsPredicted#164331), 旨在验证不同难度的创造性活动对恐怖娱乐消费的影响是否不同。另外, 研究6采用消费者对恐怖娱乐产品的真实选择作为因变量, 以此增强研究结果的稳健性和外部效度。

6.1 前测

为筛选不同难度的创造性任务, 我们开展了一项前测。参考前人研究, 我们共挑选了三种常用的创造力任务: 不寻常用途列举任务、即兴创作任务、蜡烛顿悟任务(陈辉辉, 郑毓煌, 2015)。60名被试被随机分配完成其中一种创造性任务(61.3%女性, Mage = 33.63岁, SD = 11.20岁)。具体而言, 不寻常用途列举组被试被要求写出塑料瓶的创造性用途; 即兴创作组的被试被要求围绕给定的词汇编写一段富有创造性的故事; 蜡烛顿悟组的被试则被要求写出对蜡烛难题的解决方案。随后, 要求所有被试对所参与任务的创造性程度和难易程度做出评价。结果表明, 不寻常用途列举任务的难度较低(M = 3.75, SD = 1.48)、即兴创作任务的难度次之(M = 4.20, SD = 1.94)、蜡烛顿悟任务的难度最高(M = 4.85, SD = 1.35)。这三种创造性任务在创造性程度上不存在明显差异(M不寻常用途组 = 5.70, SD = 1.08 vs. M即兴创作组 = 5.55, SD = 1.10 vs. M蜡烛顿悟组 = 5.80, SD = 1.06), F(1, 57) = 0.27, p = 0.763。基于此, 我们选用不寻常用途列举任务和蜡烛顿悟任务作为正式实验的材料。

6.2 实验设计与被试

研究6采用2 (活动类型: 创造性活动vs. 非创造性活动) × 2 (活动难度: 高vs. 低)双因素被试间设计。在西北某高校招募了340名本科生, 排除13名没有通过注意力核查的被试, 剩余327名被试(61.8%女性, Mage = 21.16岁, SD = 2.67岁)。

6.3 实验程序

首先, 被试被随机分配到4个实验组中的一个。其中, 低难度创造性活动组和高难度创造性活动组的被试分别完成与前测相同的不寻常用途列举任务和蜡烛顿悟任务; 低难度非创造性活动组和高难度非创造性活动组的被试则分别完成难度不同的数学运算任务(见网络版附录5)。随后, 被试回答活动类型与活动难度的操纵核查题项, 并填写了GSES自我效能量表(α = 0.904)。接下来, 被试被告知, 作为本研究的参与者他们将参加一项抽奖活动, 抽中奖品的参与者可以从两本流行的有声书中选择一本。随后, 我们呈现给被试恐怖题材小说《鬼吹灯》和历史题材小说《明朝那些事儿》, 要求被试选择其中一本作为奖品。一项独立的前测表明, 人们对这两本有声书的喜爱程度没有差异(t(59) = −1.66, p = 0.103), 仅在恐怖程度感知上存在差异(M恐怖小说 = 5.45 vs. M历史小说 = 3.33; t(59) = 8.23, p < 0.001), 表明实验材料是有效的。最后, 被试报告其人口学信息以及平时对小说题材的偏好。完成后被试进入抽奖环节, 有两名被试抽中并获得了相应的奖品。

6.4 实验结果

操纵核查。独立样本t检验显示, 与非创造性活动组相比, 创造性活动组被试认为在任务中展现了更多的创造力(M创造性活动组 = 4.59, SD = 1.69 vs. M非创造性活动组 = 3.37, SD = 1.83; t(325) = 6.24, p < 0.001, Cohen's d = 0.69), 表明活动类型操纵成功。另一项独立样本 t 检验显示, 与低难度组相比, 高难度组的被试认为任务的难度更高(M高难度组 = 4.27, SD = 1.67 vs. M低难度组 = 2.61, SD = 1.75; t (325) = 8.74, p < 0.001, Cohen's d = 0.97), 表明活动难度操纵成功。

恐怖有声书选择。以有声书选择(0 = 历史题材, 1 = 恐怖题材)为因变量进行2 (活动类型: 创造性活动 vs. 非创造性活动) × 2 (活动难度: 高vs. 低)方差分析。结果显示, 活动类型和活动难度的双向交互效应显著, F (1, 323) = 3.96, p = 0.047, ηp2 = 0.012。具体而言, 当活动难度较低时, 相比非创造性活动组(19%), 创造性活动组被试选择恐怖有声书的比例(34.8%)明显更多(Pearson c2 (1) = 4.80, p = 0.029); 而当活动难度较高时, 创造性活动组被试和非创造性活动组被试选择恐怖有声书的比例没有明显差异(24.7% vs. 28.4%; Pearson c2 (1) = 0.31, p = 0.578)。最后, 以被试对小说题材的一般偏好(F (1, 322) = 3.24, p < 0.001)作为控制变量进行单因素协方差分析。结果显示, 活动类型和活动难度对恐怖有声书选择的双向交互效应依旧显著, F (1, 322) = 3.66, p = 0.057, ηp2 = 0.011。

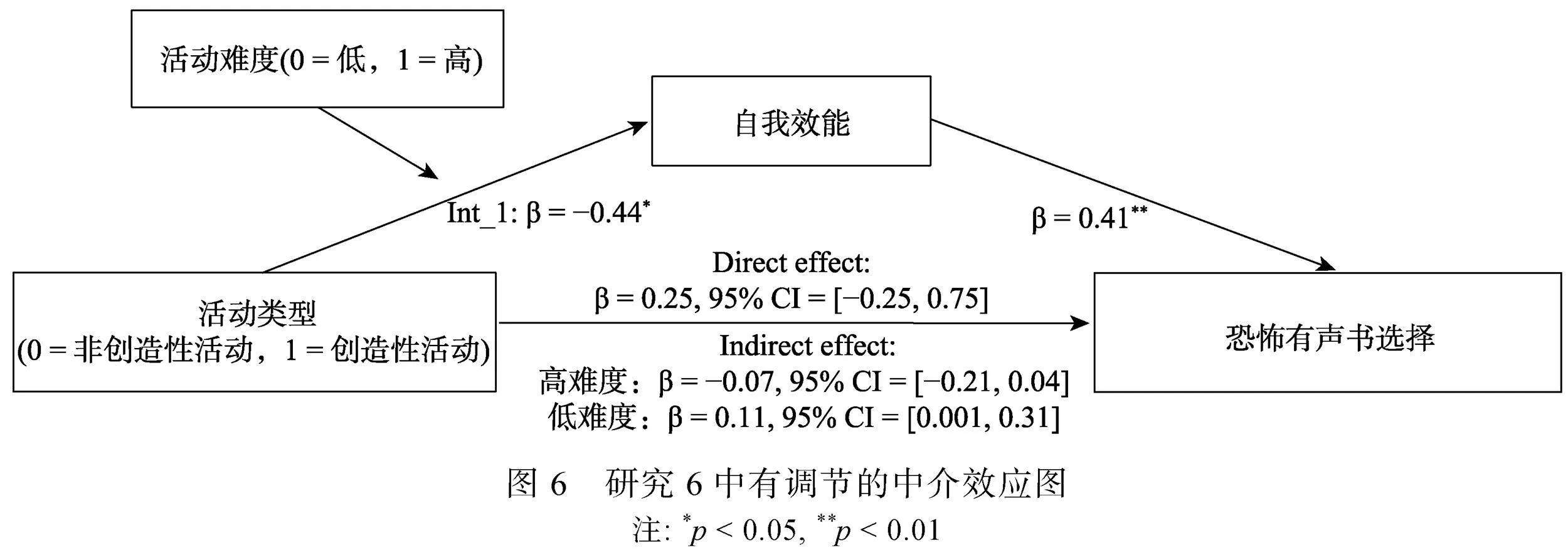

有调节的中介分析。使用PROCESS (模型7, 5, 000个样本; Hayes, 2013)进行Bootstrapping分析, 结果表明有调节的中介效应显著(indirect effect = −0.18, 95% CI = [−0.44, −0.01], 不包括0)。具体而言, 当活动难度较低时, 自我效能中介了创造性活动参与对恐怖有声书的选择(indirect effect = 0.11, 95% CI = [0.001, 0.31], 不包括0); 而当活动难度较高时, 自我效能的间接效应消失(indirect effect = −0.07, 95% CI = [−0.21, 0.04], 包括0)。模型的具体路径系数见图6。

6.5 讨论

与H4一致, 研究6证明了参与低难度的创造性活动(vs.非创造性活动)会提升被试的自我效能, 进而增加其对恐怖娱乐消费的选择; 而参与高难度的创造性活动则不会产生这种影响。这是由于高难度的创造性活动会削弱被试的自我效能感, 从而导致被试对恐怖娱乐消费的偏好减弱。

7 总结与讨论

7.1 研究结论

随着恐怖娱乐消费市场的不断扩大, 什么因素会影响消费者对恐怖娱乐消费的偏好与选择成为一个值得关注的话题。本文基于跨情境视角首次探讨了消费者先前参与创造性活动是否以及如何影响他们随后对恐怖娱乐消费的偏好。7项涉及不同恐怖体验及恐怖产品的研究为本文观点提供了一致性支持。首先, 研究1使用真实票房数据, 发现创新表现越高的国家对恐怖电影的消费也会更高, 并且这一现象不存在于其他类型电影的消费上(如, 爱情片和纪录片)。随后的研究2~3为创造性活动参与和恐怖娱乐消费之间的关系提供了因果证据, 即先前参与一项创造性活动会促进消费者随后对恐怖娱乐消费的偏好。研究4a~4b进一步揭示了上述效应的中介机制是自我效能感, 并排除了新体验寻求、创意灵感体验、愉悦感等竞争中介解释。最后, 研究5~6证明了上述现象在消费者获得关于活动表现的消极反馈时、以及参与的创造性活动的难度较高时会消失。

7.2 理论贡献

本文的理论贡献主要体现在以下三个方面。首

先, 本文推进并补充了关于恐怖娱乐消费的文献。以往研究主要基于同情境视角讨论了消费者进行或不进行恐怖娱乐消费的原因, 这些原因包括但不限于寻求感官刺激、获取复杂体验、脱离世俗自我以及感知资源稀缺 (Andrade & Cohen, 2007; Keinan & Kivetz, 2011; Scott et al., 2017; Tamborini & Stiff, 1987; Yang & Zhang, 2022)。本文则基于跨情境视角探究了一个新颖的研究话题, 即消费者先前在不相关情境中的经历是否会影响他们随后对恐怖体验及产品的偏好。研究结论一方面增加了有关恐怖娱乐消费影响前因的理解, 另一方面也为“消费者在什么情况下敢于尝试恐怖产品和体验”这一实践问题提出了新的回答。

其次, 本文为已有的创造力研究贡献了新的营销结果变量。以往的创造力研究主要聚焦于探究如何提高消费者的创造性表现、以及如何增加消费者对创意产品的接受度(Burroughs et al., 2011; Kim & Choo, 2023; Mehta & Zhu, 2016; Mehta et al., 2012; Mehta et al., 2017)。仅有两篇文献针对消费者实际参与创造性活动可能导致的营销后果进行了探究(Wu et al., 2015; Xu et al., 2022)。作为对上述研究的推进, 本文发现了消费者参与创造性活动所导致的一个新结果, 即先前参与了创造性活动(相比非创造性活动)的消费者随后会更加偏好恐怖产品和恐怖体验。另外, 本文发现不同难度的创造性活动会对消费者的心理和行为产生差异化影响。相比之下, 参加低难度创造性活动会导致自我效能感的提升, 和更高的恐怖娱乐消费偏好, 而参加高难度创造性活动不具有这一影响。这一发现为探究创造性活动影响后果的研究提供了边界思考。

最后, 本文对自我效能感的文献做出了补充。本文揭示了自我效能感的提升是驱动创造性活动参与对恐怖娱乐消费偏好这一影响的关键心理机制, 这一工作为自我效能感的研究贡献了新的前因变量和新的结果变量。以往研究从多个方面探究了消费者自我效能的形成来源(如, Bandura, 1995; 陈香 等, 2019; 潘定 等, 2022), 本文则提出并检验了参与创造性活动也会导致自我效能感的提高。其次, 关于自我效能的影响后效研究也分别关注了自我效能对个体挑战寻求、压力应对等方面的影响(Bandura, 1995; Ben-Ami et al., 2014; Lu, 2021)。与这些研究不同的是, 本文提出, 自我效能感可以增强消费者的信心框架, 并促使其更有自信去寻求恐怖体验以及尝试恐怖产品。

7.3 实践启示

本文也具有一定的实践启示。首先, 本文的研究结果表明, 参加创造性的活动可以增加消费者随后对恐怖消费项目的参与可能性。因此, 对于经营鬼屋、密室逃生等旨在为消费者提供恐怖体验与服务的商家而言, 可以通过引导消费者参与创造性的活动来增加消费者进行恐怖娱乐消费的可能性。此外, 针对恐怖电影的宣传活动中也可以加入一些创造性活动的元素, 并通过为那些具有创意表现的消费者提供恐怖电影券等针对性的奖励来促进恐怖电影的销售。另外也值得注意的是, 消费者在日常生活中也会自发地参加一些手工DIY设计、陶艺设计等体验项目, 在这些消费场景下进行恐怖娱乐项目的营销能够起到事半功倍的效果。

除此之外, 本文还发现自我效能感的提升是驱动消费者尝试恐怖产品与体验的重要心理因素。因此, 在营销与恐怖相关的产品和体验时, 企业应注重提升消费者的自我效能感, 例如向消费者提供正面的反馈, 并积极肯定消费者的能力和表现。最后, 本文发现不同类型的创造性活动对消费者恐怖娱乐消费的影响不同。进行高难度的创造性活动会导致消费者认知耗竭, 反而不利于自我效能的提升。因此提供恐怖产品和体验的企业在开展创造性活动时需要考虑消费者完成活动的难易程度, 从而最大化的激发消费者的自我效能。

7.4 研究不足与展望

本文还存在以下几点不足。首先, 本文只关注了消费者自身的创造性行为对其后续消费意愿的影响。消费者在日常生活中也会暴露在许多创造性的刺激下, 例如观看一次创意画展、浏览一幅创意广告等。有研究表明, 观看他人的成功经验会对个体的自我效能产生积极影响(Bandura, 1995; 周文霞, 郭桂萍, 2006)。根据这一观点, 观看他人的创造性表现是否也会增加消费者的自我效能感知, 并进而促使消费者更加偏好恐怖娱乐消费呢?本研究未对这一问题进行解答。未来研究可以进一步比较消费者亲身参与创造性活动与间接观看他人创造性表现在影响结果方面存在哪些异同。

此外, 本文仅探究了反馈效价和活动难度对创造性活动参与和恐怖娱乐消费偏好之间关系的调节作用, 对于其他一些可能的调节变量未做探讨。例如, 自尊水平较低的个体由于其自身效能感较低(Rosenberg et al., 1995), 因此这类消费者在参与创造性活动后很可能会经历更高程度的自我效能提升, 进而更加偏好恐怖娱乐产品。此外, 个体差异因素也会直接影响消费者对恐怖体验的寻求。例如, 感觉寻求倾向更高的个体更倾向于寻求恐怖体验, 共情力更低的个体也会觉得恐怖电影更有趣等等(Martin, 2019)。未来研究可以进一步探讨不同特质的消费者在经历创造性活动后其恐怖娱乐消费偏好是否存在差异。最后, 本文在研究1中还额外发现了一个有趣的现象, 即创新指数越高的国家对爱情片的消费会越少。未来研究可以深入探究这一现象, 并挖掘现象背后的机制。

参 考 文 献

Allard, T., & White, K. (2015). Cross-domain effects of guilt on desire for self-improvement products. Journal of Consumer Research, 42(3), 401−419.

Andrade, E. B., & Cohen, J. B. (2007). On the consumption of negative feelings. Journal of Consumer Research, 34(3), 283−300.

Appelbaum, S. H., & Hare, A. (1996). Self-efficacy as a mediator of goal setting and performance: Some human resource applications. Journal of Managerial Psychology, 11(3), 33−47.

Apter, M. J. (1982). The experience of motivation: The theory of psychological reversals. New York: Academic Press.

Apter, M. J. (1992). The dangerous edge: The psychology of excitement. New York: Free Press.

Ashton-James, C. E., & Chartrand, T. L. (2009). Social cues for creativity: The impact of behavioral mimicry on convergent and divergent thinking. Journal of Experimental Social Psychology, 45(4), 1036−1040.

Bandura, A. (1986). The explanatory and predictive scope of self-efficacy theory. Journal of Social and Clinical Psychology, 4(3), 359−373.

Bandura, A. (1995). Self-efficacy in changing societies. Cambridge University Press.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.

Ben-Ami, M., Hornik, J., Eden, D., & Kaplan, O. (2014). Boosting consumers' self-efficacy by repositioning the self. European Journal of Marketing, 48(11/12), 1914−1938.

Burroughs, J. E., Dahl, D. W., Moreau, C. P., Chattopadhyay, A., & Gorn, G. J. (2011). Facilitating and rewarding creativity during new product development. Journal of Marketing, 75(4), 53−67.

Burroughs, J. E., & Mick, D. G. (2004). Exploring antecedents and consequences of consumer creativity in a problem-solving context. Journal of Consumer Research, 31(2), 402−411.

Chen, H. H., & Zheng, Y. H. (2015). Creativity: A review of influencing situational factors and directions of future research in consumer behavior domain. Journal of Marketing Science, 11(2), 51−68.

[陈辉辉, 郑毓煌. (2015). 创造力: 情境影响因素综述及研究展望. 营销科学学报, 11(2), 51−68.]

Chen, O., Castro-Alonso, J. C., Paas, F., & Sweller, J. (2018). Extending cognitive load theory to incorporate working memory resource depletion: Evidence from the spacing effect. Educational Psychology Review, 30(2), 483−501.

Chen, X., Guo, R., Wang, T., & Zhou, N. (2019). The power of incompleteness! The influence of physical soundness of the character in inspirational brand story on brand preference. Nankai Business Review, 22(6), 4−15.

[陈香, 郭锐, 汪涛, 周南. (2019). 残缺的力量——励志品牌故事人设健全性对消费者品牌偏好的影响. 南开管理评论, 22(6), 4−15.]

Dahl, D. W., & Moreau, C. P. (2007). Thinking inside the box: Why consumers enjoy constrained creative experiences. Journal of Marketing Research, 44(3), 357−369.

Eschleman, K. J., Madsen, J., Alarcon, G., & Barelka, A. (2014). Benefiting from creative activity: The positive relationships between creative activity, recovery experiences, and performance-related outcomes. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 87(3), 579− 598.

Füller, J., Hutter, K., & Faullant, R. (2011). Why co-creation experience matters? Creative experience and its impact on the quantity and quality of creative contributions. R&D Management, 41(3), 259−273.

Goncalo, J. A., & Katz, J. H. (2020). Your soul spills out: the creative act feels self-disclosing. Personality and Social Psychology Bulletin, 46(5), 679−692.

Goncalo, J. A., Vincent, L. C., & Krause, V. (2015). The liberating consequences of creative work: How a creative outlet lifts the physical burden of secrecy. Journal of Experimental Social Psychology, 59, 32−39.

Handley, I. M., Lassiter, G. D., Nickell, E. F., & Herchenroeder, L. M. (2004). Affect and automatic mood maintenance. Journal of Experimental Social Psychology, 40(1), 106− 112.

Hanich, J., Wagner, V., Shah, M., Jacobsen, T., & Menninghaus, W. (2014). Why we like to watch sad films. The pleasure of being moved in aesthetic experiences. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 8(2), 130−143.

Hassanein, K., & Head, M. (2007). Manipulating perceived social presence through the web interface and its impact on attitude towards online shopping. International Journal of Human-Computer Studies, 65(8), 689−708.

Hayes, A. F. (2013). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach. Guilford Publications.

Higgins, E. T. (1997). Beyond pleasure and pain. American Psychologist, 52(12), 1280−1300.

Hirschman, E. C. (1980). Innovativeness, novelty seeking, and consumer creativity. Journal of Consumer Research, 7(3), 283−295.

Isen, A. M., Daubman, K. A., & Nowicki, G. P. (1987). Positive affect facilitates creative problem solving. Journal of Personality and Social Psychology, 52(6), 1122−1131.

Johnson, E. J. (2008). Man, my brain is tired: Linking depletion and cognitive effort in choice. Journal of Consumer Psychology, 18(1), 14−16.

Keinan, A., & Kivetz, R. (2011). Productivity orientation and the consumption of collectable experiences. Journal of Consumer Research, 37(6), 935−950.

Kim, W. B., & Choo, H. J. (2023). How virtual reality shopping experience enhances consumer creativity: The mediating role of perceptual curiosity. Journal of Business Research, 154, 113378.

Kluger, A. N., & DeNisi, A. (1996). The effects of feedback interventions on performance: A historical review, a meta-analysis, and a preliminary feedback intervention theory. Psychological Bulletin, 119(2), 254−284.

Li, C. R., Yang, Y., Lin, C. J., & Xu, Y. (2021). Within-person relationship between creative self-efficacy and individual creativity: The Mediator of creative process engagement and the moderator of regulatory focus. The Journal of Creative Behavior, 55(1), 63−78.

Li, J. B. (2013). The mechanism of why self-control resources and cognitive resources influence each other: An integrated model. Advances in Psychological Science, 21(2), 235− 242.

[黎建斌. (2013). 自我控制资源与认知资源相互影响的机制: 整合模型. 心理科学进展, 21(2), 235−242.]

Lu, H. Y. (2021). An investigation of factors influencing the risk perception and revisit willingness of seniors. Asia Pacific Management Review, 26(3), 160−170.

Marin, A., Reimann, M., & Castaño, R. (2014). Metaphors and creativity: Direct, moderating, and mediating effects. Journal of Consumer Psychology, 24(2), 290−297.

Martin, G. N. (2019). (Why) Do you like scary movies? A review of the empirical research on psychological responses to horror films. Frontiers in Psychology, 10, 2298.

Mednick, S. (1962). The associative basis of the creative process. Psychological Review, 69(3), 220−232.

Mehta, R., Dahl, D. W., & Zhu, R. J. (2017). Social- recognition versus financial incentives? Exploring the effects of creativity-contingent external rewards on creative performance. Journal of Consumer Research, 44(3), 536− 553.

Mehta, R., & Zhu, M. (2016). Creating when you have less: The impact of resource scarcity on product use creativity. Journal of Consumer Research, 42(5), 767−782.

Mehta, R., Zhu, R., & Cheema, A. (2012). Is noise always bad? Exploring the effects of ambient noise on creative cognition. Journal of Consumer Research, 39(4), 784−799.

Mellers, B. A. (2000). Choice and the relative pleasure of consequences. Psychological Bulletin, 126(6), 910−924.

Ng, T. W., & Lucianetti, L. (2016). Within-individual increases in innovative behavior and creative, persuasion, and change self-efficacy over time: A social-cognitive theory perspective. Journal of Applied Psychology, 101(1), 14−34.

NPR. (2015). Horror is the best deal in Hollywood. https://www.npr.org/sections/money/2015/08/21/433505958/horror-is-the-best-deal-in-hollywood [获取时间为2023.01]

Otterbring, T. (2016). Touch forbidden, consumption allowed: Counter-intuitive effects of touch restrictions on customers’ purchase behavior. Food Quality and Preference, 50, 1−6.

Ouyang, Y., Yang, G., Zhu, Y., Tan, Q., & Liu, X. (2020). Better regulatory performance without greater cognitive resource expenditure: The effect of motivational states on self-regulation. Personality and Individual Differences, 166, 110170.

Pan, D., Liu, Z. Y., & Yang, D. F. (2022). Self-control or indulgence? The impact of upward comparison on consumer behavior. Nankai Business Review, 25(1), 63−117.

[潘定, 刘子瑛, 杨德锋. (2022). 自控还是放纵?上行比较对消费者行为的影响. 南开管理评论, 25(1), 63−117.]

Peters, C., Bodkin, C. D., & Fitzgerald, S. (2012). Toward an understanding of meaning creation via the collective co-production process. Journal of Consumer Behaviour, 11(2), 124−135.

Ringler, C., Sirianni, N. J., Gustafsson, A., & Peck, J. (2019). Look but don’t touch! The impact of active interpersonal haptic blocking on compensatory touch and purchase behavior. Journal of Retailing, 95(4), 186−203.

Rosenberg, M., Schooler, C., Schoenbach, C., & Rosenberg, F. (1995). Global self-esteem and specific self-esteem: Different concepts, different outcomes. American Sociological Review, 60(1), 141−156.

Rozin, P., Guillot, L., Fincher, K., Rozin, A., & Tsukayama, E. (2013). Glad to be sad, and other examples of benign masochism. Judgment and Decision Making, 8(4), 439− 447.

Sachs, M. E., Damasio, A., & Habibi, A. (2015). The pleasures of sad music: a systematic review. Frontiers in Human Neuroscience, 9, 404.

Sansone, C. (1986). A question of competence: The effects of competence and task feedback on intrinsic interest. Journal of Personality and Social Psychology, 51(5), 918−931.

Schindler, S., Reinhard, M. A., Dobiosch, S., Steffan- Fauseweh, I., Özdemir, G., & Greenberg, J. (2019). The attenuating effect of mortality salience on dishonest behavior. Motivation and Emotion, 43(1), 52−62.

Schultz, C. F., & Switzky, H. N. (1990). The development of intrinsic motivation in students with learning problems: Suggestions for more effective instruction. Preventing School Failure, 34(2), 14−20.

Schwarzer, R., & Born, A. (1997). Optimistic self-beliefs: Assessment of general perceived self-efficacy in thirteen cultures. World Psychology, 3(1), 177−190.

Scott, R., Cayla, J., & Cova, B. (2017). Selling pain to the saturated self. Journal of Consumer Research, 44(1), 22−43.

Tamborini, R., & Stiff, J. (1987). Predictors of horror film attendance and appeal: An analysis of the audience for frightening films. Communication Research, 14(4), 415−436.

Tang, D., Dong, Y., Yu, G., & Wen, S. (2010). The regulatory emotional self-efficacy: A new research topic. Advances in Psychological Science, 18(4), 598−604.

[汤冬玲, 董妍, 俞国良, 文书锋. (2010). 情绪调节自我效能感: 一个新的研究主题. 心理科学进展, 18(4), 598−604.]

Thrash, T. M., Maruskin, L. A., Cassidy, S. E., Fryer, J. W., & Ryan, R. M. (2010). Mediating between the muse and the masses: Inspiration and the actualization of creative ideas. Journal of Personality and Social Psychology, 98(3), 469−487.

Tierney, P., & Farmer, S. M. (2002). Creative self-efficacy: Its potential antecedents and relationship to creative performance. Academy of Management Journal, 45(6), 1137−1148.

Tierney, P., & Farmer, S. M. (2011). Creative self-efficacy development and creative performance over time. Journal of Applied Psychology, 96(2), 277−293.

Wang, C. L. (1987). An analysis of cognitive persuasion pathways for attitude change. Journal of Shanghai Normal University (Philosophy and Social Science Edition), 17(3), 99−104.

[王承璐. (1987). 态度改变的认知说服途径分析. 上海师范大学学报(哲学社会科学版), 17(3), 99−104.]

Wang, G. H., Lu, J. C., Li, H., & Lei, Y. (2023). Inducing high self-efficacy improves cognitive control after self depletion. Journal of Psychological Science, 46(6), 1282−1289.

[王冠华, 鲁嘉晨, 李红, 雷怡. (2023). 诱发高自我效能感改善自我损耗后的认知控制. 心理科学, 46(6), 1282− 1289.]

Weiner, B. (1985). An attributional theory of achievement motivation and emotion. Psychological Review, 92(4), 548−573.

Wood, R., & Bandura, A. (1989). Social cognitive theory of organizational management. Academy of Management Review, 14(3), 361−384.

Wu, J., Wen, N., Dou, W., & Chen, J. (2015). Exploring the effectiveness of consumer creativity in online marketing communications. European Journal of Marketing, 49(1/2), 262−276.

Xu, L., Mehta, R., & Dahl, D. W. (2022). Leveraging creativity in charity marketing: The impact of engaging in creative activities on subsequent donation behavior. Journal of Marketing, 86(5), 79−94.

Yang, H., & Zhang, K. (2022). How resource scarcity influences the preference for counterhedonic consumption. Journal of Consumer Research, 48(5), 904−919.

Yao, Q., & Zhang, D. (2016). Impacts of creative experience on consumers' task enjoyment: Perspective of implicit personality theory. Jiangsu Commercial Forum, 23(9), 8−14.

[姚琦, 张丹. (2016). 创造性体验对消费者任务愉悦度的影响——从内隐人格理论视角. 江苏商论, 23(9), 8−14.]

Zeng, X., & Mourali, M. (2021). Consumers as creative agents: How required effort influences willingness to engage. Psychology & Marketing, 38(8), 1220−1237.

Zhang, J. X., & Schwarzer, R. (1995). Measuring optimistic self-beliefs: A Chinese adaptation of the General Self-Efficacy Scale. Psychologia, 38(3), 174−181.

Zhou, J. (1998). Feedback valence, feedback style, task autonomy, and achievement orientation: Interactive effects on creative performance. Journal of Applied Psychology, 83(2), 261−276.

Zhou, W. X., & Guo, G. P. (2006). Self-efficacy: The conception, theory and applications. Journal of Renming University of China, 20(1), 91−97.

[周文霞, 郭桂萍. (2006). 自我效能感: 概念, 理论和应用. 中国人民大学学报, 20(1), 91−97.]

Does engaging in creative activities increase consumers’ preference for horror entertainment consumption? Evidence from secondary data study and experiments

Abstract

As the horror consumption industry expands, horror-related entertainment projects have become one of the most popular and profitable forms of entertainment. However, although horror films and horror challenge events appeal to some younger consumers, the majority of consumers show a reluctance to consume these products due to fear and dread. Therefore, from a practical standpoint, it is worth investigating which factors can increase or decrease consumers' willingness to consume horror products. However, previous research mainly focused on examining the same-domain factors that drive consumers' horror consumption preferences. Limited research studied the cross-domain factors that influence consumers' preferences for horror consumption. To address this research gap, this paper examines how consumers' horror consumption preferences are influenced by their experiences in a prior, unrelated context. Specifically, this paper proposes that prior engagement in creative activities (versus non-creative activities) increases consumers' preference for horror consumption, and self-efficacy mediates the cross-domain effect. Furthermore, this paper proposes that the cross-domain effect will be evident when consumers receive positive feedback regarding their creative performance, and when the creative activity is lowly difficult. Conversely, the effect will disappear when consumers receive negative feedback or when the creative activity is highly difficulty. Across seven studies, we provide converging evidence for our propositions. Specifically, we find that engaging consumers in a creative activity can increase their preference for horror consumption (Studies 1~3) due to the increases in self-efficacy (Studies 4a~4b). Furthermore, the effect of engaging in creative activities on consumers' preference for horror consumption disappears (is evident) when consumers receive negative (positive) feedback (Study 5) and when the creative activity is highly (lowly) difficult to complete (Study 6). Finally, the above results cannot be explained by alternative explanations such as mood (Study 2~3), motivation to seek new experiences (Study 4a), felt inspiration in creative activities and felt pleasure (Study 4b). This paper makes several theoretical advances to prior research. First, it advances the literature on horror consumption by investigating the cross-domain factors that influence consumers’ preference for horror consumption. This exploration opens new avenues for studying consumers' preferences for horror products. Second, this paper contributes to past creativity research by investigating how consumers' behavior changes when they engage in a creative activity. The current research reveals a novel outcome of consumers' engagement in creative activities: an increased preference for horror consumption. Finally, this paper contributes to self-efficacy research by establishing a linkage between engaging in creative activities and self-efficacy, and a linkage between self-efficacy and horror consumption. We contribute to prior literature by proposing that engaging in creative activities can boost self-efficacy. In addition, we show that increased self-efficacy can lead consumers to engage in horror consumption.

Keywords creative activity, horror consumption, self-efficacy, feedback valence, activity difficulty

附录

附录1:研究2相关材料

1.1 自变量操纵任务指导语

【创造性活动组】

感谢您参与我们的活动!

作为本次活动的一部分, 我们将为您展示一款日常产品, 并邀请您以一种有趣且有创意的方式来使用该产品, 这与该产品通常的使用方式不同。

如图所示的麦片, 除了可以当作早餐食用以外, 还可以用作什么用途?请利用您的想象力, 尽可能提出一个创新的、有趣的、有创意的“使用水果麦片”的想法/活动。请注意, 这个想法不一定需要与食物相关。

【非创造性活动组】

感谢您参与我们的活动!

作为本次活动的一部分, 我们将为您展示一款日常产品, 并邀请您告知我们您通常是如何使用该产品的。

如图所示的麦片, 您通常是以什么方式食用的?请利用您的日常知识, 写出一个您平常食用这种水果麦片的方式。

附录2:研究3相关材料

2.1 自变量操纵任务指导语

【创造性活动组】

T恤设计活动

某服装店想要推出一款目标群体为大学生的T恤, 为了更好地了解广大学生的喜好, 特开展了一次T恤创意调查。

我们为您提供了一盒包含十二种颜色的水彩笔以及一张普通的T恤图片。

请您利用这些材料, 发挥您的创造力, 尽可能设计出一件创新的T恤。

被试设计的创意T恤范例:

【非创造性活动组】

T恤设计活动

某服装店想要推出一款目标群体为大学生的T恤, 为了更好地了解广大学生的喜好, 特开展了一次T恤创意调查。

我们为您提供了一盒包含十二种颜色的水彩笔、一张普通的T恤图片以及一张设计好的T恤图片。

请您利用这些材料, 复制出与给定图片相同的T恤。

2.2 研究3中使用的“恐怖电影之夜”主题海报

附录3:研究4相关材料

3.1 研究4a和4b操纵任务指导语

【创造性活动组】

请你发挥创造力, 用下面三个词语构想一幅生动的画面, 并用文字描述出来(不少于20字)。

月亮 树影 歌声

【非创造性活动组】

请你将下面这句话抄写在文本框里面。

秋天的夜晚, 月亮温柔地照耀着大地, 树影之间传来悠扬的歌声。

3.2 研究4b中使用的恐怖电影海报

附录4:研究5相关材料

4.1 反馈效价操纵材料

【积极反馈组】

【消极反馈组】

附录5:研究6相关材料

5.1 操纵任务指导语

【低难度创造性活动组】

日常生活中随处可见空的塑料瓶, 我们想邀请您列出 “塑料瓶” 的创造性用途有哪些。

请你发挥创造力, 尽可能多地列出塑料瓶的创造性用途:

【高难度创造性活动组】

如图所示, 桌面上摆放着一根蜡烛、一盒图钉和一包火柴。你的任务是将蜡烛固定在墙上, 并且燃烧时蜡不会滴到桌子或者地板上。

请你发挥创造力, 写出你对这一任务的解决思路:

【低难度非创造性活动组】

我们想邀请您进行一项数学运算任务。

请你口头计算:45 + 52 = ?

【高难度非创造性活动组】

我们想邀请您进行一项数学运算任务。

请你口头计算:452354 + 521728 = ?

1 由于部分国家在特定年份没有任何一部恐怖电影上映, 导致本研究获取的恐怖电影票房数据存在大量缺失值。爱情电影票房数据和纪录片电影票房数据也存在相似情况。

2 电影层面固定效应指的是个体固定效应。本文在获取恐怖类型电影的票房数据时, 对电影票房的观测具体到了不同国家不同年份上映的不同恐怖电影的票房。例如, 某个国家在同一年可能有多部恐怖电影上映, 加入电影层面固定效应是为了控制这些电影内部的不可观测因素(例如剧情、演员等)对因变量的影响。