中国外语教材研究30年:回顾与展望

2024-11-09何建友

[摘要] 基于中国知网258篇CSSCI论文和24篇博士论文,对我国近30年来的外语教材研究进行了回顾和分析。结果表明:国内外语教材研究主要采取了质性分析、定量分析与混合分析三种方法,研究内容涉及编写设计、教材内容、评价与评估、教材使用、教材推介、历史发展、教材与教师发展七大主题。总体而言,外语教材研究发展呈现出主题纵深化、理论体系化、方向本土化和方法多元化的特征。因而提出建议:我国学界应加强横向和纵向视角的外语教材国际比较和历时分析研究,同时也需重视外语教材研究在不同学段之间的平衡与衔接,尤其要关注后疫情时代混合式立体化教材建设。

[关键词] 外语教材;研究主题;研究方法;回顾;展望

[中图分类号] G642[文献标识码] A[文章编号] 1005-4634(2024)05-0039-08

外语教材是教师和学生开展课堂活动的依循[1]1,同时又可主导学生的跨文化学习及健康世界观、人生观和价值观的塑造[2]。在国家安全层面,外语教材肩负着思想政治教育[3]、意识形态引领和民族认同养成等重要使命。鉴于此,开展外语教材研究的必要性和重要性已经成为国内外学界的共识。自2016年起,中共中央办公厅、国务院联合教育部等国家管理部门相继出台多个文件,对(外语)教材编排选用、支持保障、审查监督等方面提出了明确要求。国家教材委员会、教育部教材局等管理部门也先后成立,开始从国家层面助推教材建设。外语教材研究时代已真正到来[4]。

国际上的外语教材研究呈现理论专业化[5],[6]145,[7]和快速发展的态势[8]。相形之下,国内学界对外语教材的关注度不高,当前研究总体上有起步晚、数量少[9]90,种类不平衡[10],重经验和编写、轻理论与评价[11]66等不足。现阶段,有关外语教材研究的综述类文章有两个特点:文献来源限定在外语类CSCCI期刊范围内,因此常因囿于学段(多聚焦于大学阶段)和学科(仅限于语言类期刊),疏漏了教育学等学科及中小学学段的相关文献;大多数研究聚焦于外语教材建设[12]83,对教材评估等其他方面展开的研究不够。这些局限性使前人的研究难以展现我国外语教材研究的全貌。为弥补这一不足,本研究扩大了检索范围,对搜集到的文献进行归纳和分析,旨在厘清我国外语教材研究的全面现状和发展动向,帮助广大研究者建立对外语教材研究的整体认识,为开展进一步的科学探究提供借鉴参考,以顺应当前国家政策层面和专业学科领域重视教材建设的大趋势。

1文献来源及统计方法

本研究沿用了综述研究中普遍采用的文献计量法[13]16和内容分析法[12]84。文献来源包括两大类型:知网全文数据库(CNKI)中有关外语教材研究的国内CSSCI期刊论文、博士学位论文。2022年1~3月,笔者通过如下方式进行了文献检索,对所有文献的发表时间不作限制:首先,以“教材”、“外语教材”为主题词和关键词在17本外语类及其他类CSSCI来源期刊和集刊(均含扩展版)中进行检索;再以“语言”作“学科专业名称”“教材” “外语+教材”作“篇关摘”两种方式在知网博士论文库中进行交叉检索。经过下载、阅读、分析与合并统计,最终得到与教材研究相关性较强的文献282篇,其中期刊论文258篇、博士论文24篇。

2研究发现

2.1总体情况

通过数据汇总发现(见表1),我国外语教材研究起步于20世纪90年代,发展至今出现过三个高峰阶段,分别是在2009年(25篇)、2012~2013(25篇、26篇)年及2021年(24篇)。就学科归属而言,研究主要集中在语言学学科,但也涉及教育学、教育史、编辑出版等学科领域。以期刊发文量计,《外语界》发文量最大,至今共载文61篇,约占文献总量的22%。研究语种以英语、日语、俄语、德语、法语等通用语种为主,还涉及韩语、西班牙语、马来语、僧伽罗语等非通用语种。从学段分布来看,研究主要分布在高等教育阶段,发文267篇,占比94.7%。幼儿园(1篇)、小学(8篇)、初中(5篇)、高中(1篇)等学前及基础教育学段的外语教材研究数量非常少,且多集中出现在博士论文和《课程·教材·教法》期刊中。

2.2研究主题

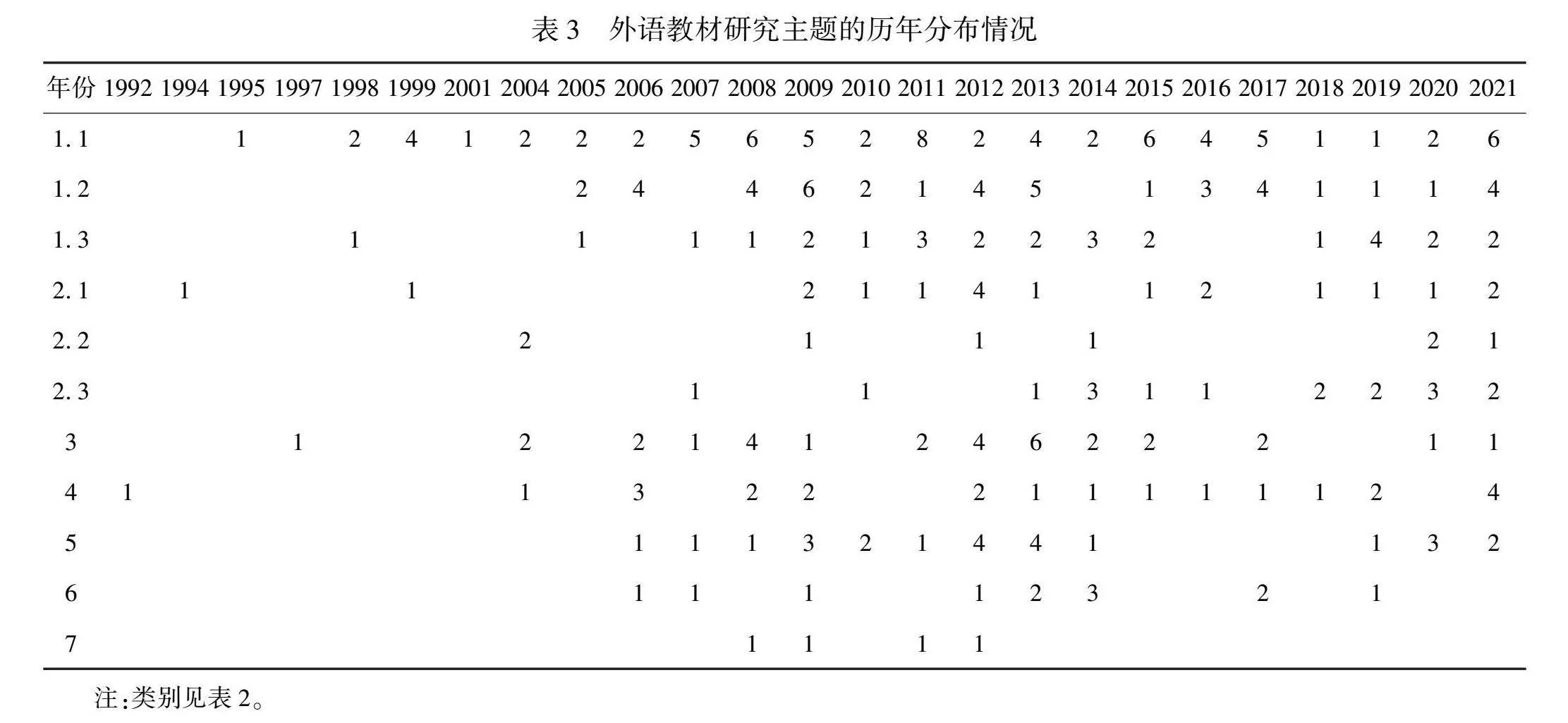

国内外学者对外语教材研究文献的分类方法尚有分歧。在Tomlinson看来,研究主要涵盖编写、评估、改变和使用等领域[6]43。Harwood则将其分为内容(content)、使用(consumption)和开发(production)三大主题[1]1。杨港、陈坚林认为国内英语教材研究论文主要采取了五个视角:设计与编写、发展、介绍与述评、使用及评估[13]16。综合以上观点,笔者经过逐篇研读、分析,最终将282篇文献并入七大研究主题,其中教材内容与教材编写设计研究又各自包含三个次主题。具体分布情况如表2所示。 同时,为了更直观地展示近30年国内外语教材研究发展的趋势,笔者将涉及不同主题的文献按照所发表的年代进行了分布统计,结果见表3。

2.2.1教材编设研究

表2显示,国内学界以“教材编写设计”为主题开展的研究数量最多,占总量的51.1%,主要涉及教材编写、教材建设、教材设计三方面的内容。

首先,研究多集中在教材编写的理论、原则、具体方法和特色的分析(73篇,占25.9%)。早期,该类研究以编写者诠释参编教材的编写理念为主。进入新世纪后,越来越多的非教材参编学者开始与教材编写者、学科专家一道关注教材编写问题,形成了专家理论指导、编写者实践、研究者反思的三方互促局面。例如,常小玲以文秋芳教授的“产出导向法”为指导,着重分析教材编写的过程,由此提出“教学理论—行动研究双轮驱动”的教材编写模式,为外语教材编写实践与编写理论研究提供了启示[14]。另外,研究者们注重教材编写与前沿理论和方法的融合,研究范式也已逐渐由最初的“经验式的思辨论证”转向当前的“理论建构+实证示范”。例如,李玉凤结合建模系统及符号学理论,将教材编写者、教师和学生纳入教材编写建模的动态连续体,并以课程中的单元内容改变为例,尝试为大学英语研究型教材的编写提供理论指导[15]。

广义的教材建设包括“教材编写、教材使用、教材评估、教材质量监控、教材研究等方面”[9]89;狭义的教材建设则主要限于教材体系建构、多媒体资源融合、立体化教材开发等更加微观的具体问题。狭义的外语教材建设研究在过去的30年中呈现出以下发展趋势:从通用英语转向专门用途英语、从语言技能转向人文关照、从文字平面化转向数字立体化、从实践反思转向前瞻规划。

教材设计研究从微观视角考查教材设计的原则、方法,以及影响因素、实操应用等,具体涉及材料设计、环境和方法设计、任务及活动设计、立体数字化设计(多媒体、多模态、配套APP)等方面。如刘明、胡加圣从多模态和认知理论的角度出发,提出了在第五代教材建设中设计多模态外语视听教材的新构想和建议[16]。

数量庞大的教材编写设计研究文献一方面反映了该主题的复杂性和多面性,另一方面也为关涉相关工作的不同主体提供了学理基础和实践经验,加速了教材编写设计中内外部因素的辩证统一与科学融合。

2.2.2教材内容研究

教材内容本体也是我国研究者比较关注的问题,其涵盖语言知识、文化信息和育人理念三个方面。语言知识研究种类最丰富、发文数量最多。研究初期,学者通常只关注教材中孤立的语言点,如模糊概念、疑点等。而后,词汇成为了研究的中心议题,具体包括词汇知识、分布特征、复杂度、语义、拟生态词、词族、惯用语等。近期研究者们将视角转向了语用、语类、语篇及文本难易度等方面。例如,李民、余中秋对比国外教材,考查了国内大学英语教材的语用知识类型、频率和呈现方式[17]。文化信息研究大体分为三类:(1)朴素文化价值研究;(2)跨文化因素对比研究;(3)文化宣扬与教育研究,包括中华文化、文化自觉和文化使命等话题。育人和文化两个主题密切联系,共有17篇研究涉及教材的育人内容。当前,全力开展的课程思政有力地助推了广大外语教师群体充分发掘利用教材中的中国文化,政治育人成为当前外语教材内容本体研究的重要组成部分,如黄国文、徐锦芬分别就如何利用外语教材进行课程思政展开了论证[18]21,[19]。此外,学生的语用意识,尤其是思辨能力培养仍保持着对研究者的吸引力,如陈则航等通过对比中德两套初中英语教材,提出了改进中学生思辨能力的相应对策[20]。从可及性和操作性角度而言,这些教材内容研究具有更大的现实意义,所取得的相关成果必然会帮助广大一线教师更理性、全面地认识教材本体,从而科学、灵活地处理教材内容。

2.2.3教材评价与评估研究

教材评估是指“通过特定的方法和途径对教材的有效性、可靠性、可行性和使用效果进行分析,并通过一定方式对分析结果加以综合概括,得出对教材的价值的总体认识”[13]18。归纳发现,严格意义上的教材评估研究并不多见,而且夹杂了使用教材后的感想和反思,此类的“推介”和“评介”范畴是否属于真正的教材评估尚存异议[21]。基于这些理念,可将以“教材评价与评估”为主题的研究粗略分为三大类:(1)针对某本教材的评价;(2)国外评估理论引介;(3)新评估理论的建构与应用。如,梁雪松从翻译学的视角, 对国家级规划教材《商务英语翻译》一书中的翻译失范等现象作了系统性评析[22]。赵勇与郑树棠评介了以Cunningsworth、McDonough以及 Shaw等人为代表的三个在国际上有较大影响力的英语教材评估理论,并阐述了它们为中国大学英语教材评估所带来的启示[23]。现阶段研究者们更注重建构和检验创新的教材评估理论,如王小梅、杨亚军尝试利用可读性理论和模糊层次分析法建立起一种新的英语教材评估模型,并以两套英语教材做实例展开试评[24]。本着批判性分析的主旨,教材的评价和评估研究既能如实反馈教材价值的接受度和认可度,又进一步提高了教材质量考查规范的系统性与严谨性。

2.2.4教材使用研究

教材使用研究分布于教材使用前和使用后两个阶段。前者涉及教材统一投入使用前的审定、编写者的使用建议等内容。如,董亚芬以总主编的身份,对如何使用《大学英语》系列教材提出了建议以供广大教师参考[25]。后者探究教材使用后的效果评价和反思心得等。王跃武利用调查问卷分析了《视听说教程》的试用情况,结果显示大部分师生对该套教材持肯定评价[26]。反思心得型研究也通常涉及对教材使用过程中的介入变量的考查,调查对象往往指向对教材有操控权的教师群体。如徐锦芬、范玉梅通过质性研究法,发现两名大学英语教师利用跳过、增加、修改、调整顺序等策略对教材任务进行改编,其动机具有多样性和动态性,受个人及社会环境等多种因素影响[27];张虹等扩大调查对象的规模,分析了3 967名高校英语教师使用教材的情况,并探究影响其教材使用的因素[11]65。与其他部分的研究趋势相类似,数字化(网络教材)和本地化问题也是教材使用研究的热点议题[28]。

2.2.5教材历史与发展研究

自1862年京师同文馆利用引进的原版教材开创英语教育以来,外语教材的使用至今已有150余年历史,研究者们意识到应关注百余年间外语教材的历史形态与发展轨迹,以追根溯源、总结历史经验教训。以此为主题的研究共分两大类:第一类研究常采取历史文献法回看特定历史时期的教材形态,如孙广平对晚清英语教科书展开深入的跨学科分析,以反映该时期中西文化交流的内容和领域[29];第二类研究采取历时视角,旨在考查外语教材在某一时间跨度的发展变化规律和特征。如吴驰关注清末民国时期(1902—1949)的中小学英语教材从“文”到“语”的转变[30];王立非、任杰对自新中国成立70年来的商务英语教材和研究论文展开分析,指出了商务英语教材发展历史与研究现状[31]。这些回溯性横纵比较和历史、历时分析更新了学界进行外语教材研究的传统视角,所取得的发现既具有教育史学的理论意义,又为当代外语教科书编写提供了实践参考。

2.2.6教材推介研究

教材推介研究的发文量为12篇,主要涵盖对国内新版教材及国外优秀教材的引荐和介绍等。如李萌涛等撰文论述了《大学英语·听说(第三版)》多媒体教学光盘的整体设计、功能和特色[32]。近些年来,学者们放眼国际,开始对海外尤其是美国的优秀英语教材进行评析。华东师范大学主办的期刊《外语教育理论与实践》对此类研究比较重视,曾先后刊载5篇相关论文。如束定芳、安琳选取了若干套海外出版的学术英语类教材,重点分析了这些教材的目标定位、主题选材、整体及板块设计等特点,以期在课程设计、教材编写和课堂教学等诸多方面提供可参照的成功范例[33]。谈佳和傅荣从内容编排、呈现方式、练习设置三个视角呈现了四套法语教材中价值观融入的方式和路径[34]。它山石之可以攻玉,针对境外优秀教材的点评和分析能给国内教材编写者及广大教师群体以启迪,帮助他们在处理外语教材的工作中扬长避短、洋为中用。

2.2.7教材与教师发展研究

教材和教师关系密切,既是教师开展教学的材料和资源,又关乎教师自我发展。当前已有学者认识到教材对促进教师的成长和发展的重要作用,开始从理论与实证层面展开相关论证。此类研究尚不成规模,发文量最少。理论建构层面,夏纪梅通过思辨论证的方式强调了教材的资源性、功能性及研究性价值,并指出可变教材为学材、用材和研材以此来实现教师自我发展的最大效益[35]。实证研究方面,余渭深、韩萍以问卷和访谈的形式调查了《大学体验英语教材》对我国高校英语教师职业能力发展的影响,认为基于体验模式的教材对教师的自我学习、反思和更新能力的发展都有明显的提升作用[36]。安琳从动态、历时的视角记录了四位中学英语教师对教材的信念及使用行为的发展变化,并尝试构建分析框架以分析教材影响下的教师信念及教学行为[37]。

2.3研究方法

适切研究方法的选用可以帮助研究者更好地实现研究目标。根据国际和国内普遍采用的分类标准[38-39],将检索到的282篇文献的研究方法分成质化研究、量化研究与混合研究三组。

经过逐篇阅读和比对,本研究发现国内学者在外语教材研究中最常采用的方法是质性分析,总数有191篇,占比67.7%,其中以思辨论证为主[18]21,[40-42],其次是内容和文本分析法[43-44],也涉及到案例分析[45-46]、文献法[47]、个案研究法[48]、课堂观察、师生访谈和自传式叙事研究法[49]等。与此相对,采取量化分析的文献数量非常少,仅有18篇,占6.4%,主要方法包括语料库法[50]77、文献计量[12]83,[13]16和问卷调查[51]等。

混合式研究呈逐渐增长趋势,利用该方法的文献累计73篇,占总量的25.9%。此类研究常采取“文献计量+内容(文本)”[52]、“语料库+思辨论证”[53]、“问卷调查+个别访谈”[54]等两两结合的方式来展开论证。特别是在外语教材博士论文中,受立意、内容、体量和深度等因素的影响,混合研究中的方法更加多样化,组合方式也更多,常常在三种以上。如马睿颖采用文献法、历史法和数字收集法,探讨了建国以来英语专业主导教材的发展走向和启示[55]。柳华妮利用文献法、历史法及文本分析对我国大学英语教材编写体例的变化和影响因素进行了研究[56]。

总体而言,我国外语教材研究方法呈现鲜明的时代特征:纯粹的思辨性论证在早期质性研究中占比较高,中期研究仍以质性为主,但开始侧重教材的内容和文本分析。最近10年间,国内研究者广泛应用定量分析及混合法研究,有效地推动了我国外语教材研究的科学化和规范化。

2.4小结

综合表1和表2的结果可以发现,围绕教材编写、建设与设计、使用、评价与评估等主题的研究发展趋势稳定,接续连贯,说明这些领域一直为学者们所关注。教材语言知识、历史发展研究曾经历短暂的萧条期,如今又重回学术研究视野。教材推介、文化信息研究分散零散。教材育人理念研究虽起步较晚,却保持了良好的发展势头。学界对教材与教师发展的关注未能一直延续,现已淡出研究者们的视线。

从主题发展角度而言,我国外语教材研究逐渐从现象表面向问题深层转化,呈现出高、专、新、全的变化特征。首先,学界的关注点由孤立、分散的语言知识点和词汇转向了更高层次的语言结构,如教材的语篇、语类和语用等方面。其次,特殊用途英语教材研究受到了进一步重视。再次,多模态理论、产出导向法等新兴的先进语言学与应用语言学理论已融入教材研究。最后,近期研究逐渐实现了视听、说、读、写、译教材类型的全覆盖,教材语言本体之外的非语言要素研究数量显著增多。这些变化都折射出了学界深化教材研究主题的成效。

从内容趋向角度而言,国内研究在认知层面已明确外语教材中国化的迫切需求。尤其是在教材评估方面,本土化意识的觉醒和实践倾向是当前评估理论的重要发展趋势之一[12]88。此外,以传统中华文化宣扬与教育、思政育人理念等为主题的研究数量稳步增长,进一步彰显了当前外语教材研究本土化的取向与特色,也出现了以“思政分析法”等为代表的教材本土化、中国化途径探索研究,为广大一线外语教师提供了实践行动的思路和参考。

从理论建构角度而言,国内研究者已开始重视外语教材研究的学理论证,特别是在经典主题的研究中逐渐加强了思辨论证与理论基础的联系,有力推动了教材研究理论的体系化。同时,复合理论的地位也逐渐在研究体系中凸显,如华维芬论述了交际能力、输入和输出假说、建构主义学习和人本主义等重要理论与学习任务设计的关系[50]77。最后,多模态、语料库等前沿语言学理论、工具和方法的利用开始普及,为教材研究理论的体系化注入了新的动力和活力。

从研究方法的角度而言,多元化趋势在国内外语教材研究中愈发明显。语料库法、文献法、学生产出文本分析等前沿方法与思辨论证的融合,帮助研究者获得了更翔实的统计数据和事实证据。在传统研究方法的使用中,多元化特征主要体现为方法组合方式的多样性。除此之外,研究参与者的广泛性进一步提高,问卷、访谈等调查群体逐渐由在校师生和教材编辑者,扩展至教研员、学科专家,甚至是校外从业人员等。

3未来研究的展望

3.1研究主题视角

首先,国内学界还需进一步做好外语教材国际交流工作,在研究中要加大引介国外优秀外语教材的力度。除了要重视英、美、加、澳等传统英语国家的教材之外,对于其他欧盟成员国、日、韩等使用的经典外语教材也要同样予以关注。可尝试将推介研究多样化,如通过评析、引荐和示范等形式,为广大一线教师提供可参考、可倚赖的教育资源和智力支持,使国际先进的教材变编写、设计、建设、使用、评估等理念落地生根。同时,我国学界也应尝试把教材研究的最新发现发表于国际期刊,建立学术话语权,助力我国外语教材研究成果的国际推广。

其次,后疫情时代的新生教育生态和互联网技术彻底颠覆了植根于传统纸质教材的研究理念,迫切需要我国学者在外语教材的混合式设计、立体化建设研究等方面有所作为。尤其是在模态多样性、资源丰富性及学习者自主性等方面,国内外语教材还存在一定差距,需要学界在研究中深化论证,以满足当前在线教学、翻转课堂的需要。

3.2研究方法视角

前文的主题分析表明,当前国内外语教材研究大多采取共时视角,聚焦于现代外语教材的时代特征,而从历时角度来回溯教材的历史形态和发展脉络的研究占比不高。后续研究应有针对性地开展教材历史、历时的回溯与分析。从晚清英语教育发端至今,外语教材150余年的发展历程起伏跌宕,一方面与不同时代的社会经济和政治文化紧密联系,另一方面又自成体系,有其独特的发展规律和特征,因此有待学界深入开展研究。关于外语教材的历史和历时的探索,可从意识形态、文化表征、文本编排及理论基础等多方入手,采取文献法、历史法和对比法,以此反映中西文化在不同历史时期的交汇与碰撞,这对于廓清跨文化交流进程、保持民族独特性与独立性以及推动外语教材本土化都有现实意义。

此外,高质量的基础学段外语教材研究有待加强。尽管文献统计来源和期刊定位可能会影响数据统计的准确性,但高校教师主导国内外语教材研究已成为一个不争的事实。为了实现外语教材研究在不同学段的均衡发展,需要高校外语教师突破身份定位和研究取向的藩篱,将关注点向中小学外语教材研究倾斜。随着外语教材系列化、一体化工作的推进,不同类型教材在同一学段、同一类型教材在不同学段的搭配与衔接问题也值得深入探讨,后续研究可采用语料库法和文本分析等混合式方法,在横向分布与纵向联系层面开展更广泛和科学的研究。

4结论

本研究梳理了国内外语教材研究30年来的相关文献,对研究的总体发展趋势、主题分布及研究方法进行了历史回顾。就发展趋势而言,当前国内外语教材研究呈现出主题纵深化、方向本土化、理论体系化、方法多元化的特征。展望未来的外语教材研究,本研究建议进一步做好国际交流工作,同时也强调要加强后疫情时代混合式立体化教材建设。在研究方法层面,以文献法、文本分析为主的历时OquNadQMNwfXeh0oN9+3Rg==视角的教材研究需扩大规模;教材研究在不同学段之间的平衡与衔接也应提上日程,倡导开展以语料库为主体的混合式研究。鉴于教材在外语教育资源配置、学习环境创设中的重要地位和作用,推进外语教材研究在我国的发展和深入势在必行,对于做好这方面的工作,广大外语教育工作者仍任重道远。

参考文献

[1]HARWOOD N.English language teaching textbooks:content,consumption,production[M].Basingstoke:Palgrave MacMilllan,2013:1.

[2]何莲珍.新时代大学英语教学的新要求——《大学英语教学指南》修订依据与要点[J].外语界,2020(6):13-18.

[3]孙有中.课程思政视角下的高校外语教材设计[J].外语电化教学,2020 (6):46-51.

[4]RIXON S,SMITH R.The work of Brian Abbs and Ingrid Freebairn [J]. Elt Journal,2012(3): 383-393.

[5]CUNNINGSWORTH A.Choosing your coursebook[M].Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press,2002:8.

[6]TOMLINSON B. Materials development for language learning and teaching[J].Language Teaching,2012,45(2):143-179.

[7]TOMLINSON B,MASUHARA H.Research for materials development in language learning: evidence for best practice[M].New York:The Continuum Publishing Corporation,2011:2.

[8]GARTON S,GRAVES K.International perspectives on materials in ELT[M].Bssingstoke: Palgrave Macmillan,2014:10.

[9]张雪梅.新时代高校英语教材建设的思考[J].外语界,2019(6):88-93.

[10]黄建滨,于书林. 20世纪90年代以来我国大学英语教材研究:回顾与思考[J].外语界,2009(6):77-83.

[11]张虹,李会钦,何晓燕.我国高校本科英语教材存在的问题调查[J].外语与外语教学,2021(1):65-75,147.

[12]贾蕃.中国外语教材评估研究30年(1990—2020):现状与展望[J].当代外语研究,2022(1):83-92.

[13]杨港,陈坚林. 2000年以来高校英语教材研究的现状与思考[J].外语与外语教学,2013 (2):16-19.

[14]常小玲.“产出导向法”的教材编写研究[J].现代外语,2017(3):359-368,438.

[15]李玉凤.符号与建模:大学英语研究型教材编写探索[D].南京:南京师范大学,2015.

[16]刘明,胡加圣.大学外语视听教材的多模态化设计构想及要求分析[J].外语电化教学,2011(2):3-8,20.

[17]李民,余中秋.中外英语教材中的语用知识对比研究[J]. 现代外语,2020(6):806-817.

[18]黄国文.思政视角下的英语教材分析[J].中国外语,2020(5):21-29.

[19]徐锦芬.高校英语课程教学素材的思政内容建设研究[J].外语界,2021(2):18-24.

[20]陈则航,邹敏,苏晓俐.中学英语教材阅读中的思辨能力培养:基于中德两套教材的对比[J]. 外语教育研究前沿,2020(3):49-56,92.

[21]许峰.英语教材评估研究:回顾与前瞻[J]. 西北工业大学学报(社会科学版), 2004(3):35-38.

[22]梁雪松.《商务英语翻译》的失范与误译[J].上海翻译,2013(4):77-80.

[23]赵勇,郑树棠.几个国外英语教材评估体系的理论分析——兼谈对中国大学英语教材评估的启示[J].外语教学,2006(3):39-45.

[24]王小梅,杨亚军.基于可读性理论和模糊层次分析法的英语教材评估体系的研究与设计[J].中国外语,2012(3):67-77.

[25]董亚芬.对如何使用《大学英语》系列教材(修订本)的几点建议[J].外语界,1998(3):6-8.

[26]王跃武.新世纪大学英语系列教材《视听说教程》试用效果分析[J].外语界,2008(3):67-70.

[27]徐锦芬,范玉梅.大学英语教师使用教材任务的策略与动机[J].现代外语,2017(1):91-101,147.

[28]顾敏,邹为诚.英语作为外语(EFL)教材本地化过程中的问题与研究[J].外语教育研究前沿,2021(1):54-60,89-90.

[29]孙广平.晚清英语教科书发展考述[D].杭州:浙江大学,2013.

[30]吴驰.由“文”到“语”——清末民国中小学英语教科书研究[D].长沙:湖南师范大学,2012.

[31]王立非,任杰.新中国70年商务英语教材发展和研究现状分析(1949—2019)[J].外语教育研究前沿,2021(2):43-49,90.

[32]李萌涛,吴敏,邵敏勇.百尺竿头,更进一步——介绍《大学英语·听说》(第三版)多媒体教学光盘[J].外语界,2007(1):78-83.

[33]束定芳,安琳.近年来海外学术英语导向类教材的特点与发展趋势[J].外语教学理论与实践,2014(4):9-18,92.

[34]谈佳,傅荣.价值观在法国对外法语教材中的融入[J].外语教育研究前沿,2019(3): 19-27,91.

[35]夏纪梅.教材、学材、用材、研材——教师专业发展的宝贵资源[J].外语界,2008(1):29-32.

[36]余渭深,韩萍.《大学体验英语》对大学英语教师职业发展作用的问卷研究[J].中国外语,2009(6):69-76,87.

[37]安琳.教材对教师信念和教学行为的影响研究[D].上海:上海外国语大学,2012.

[38]DORNYEI Z. Research methods in applied linguistics: quantitative, qualitative and mixed methodologies [M]. Oxford:Oxford University Press,2007:18.

[39]文秋芳,韩少杰.英语教学研究方法与案例分析[M].上海:上海外语教育出版社,2011:45.

[40]戴炜栋,王雪梅.前瞻性、先进性、创新性——关于“新世纪高等院校英语专业本科生系列教材”建设[J].外语界,2005(3):7-14.

[41]程晓堂,康艳.中小学英语教材编写的若干问题探讨[J]. 课程·教材·教法,2009(3):39-45.

[42]蔡基刚.专业英语及其教材对我国高校ESP教学的影响[J].外语与外语教学,2013(2):1-4.

[43]秦秀白,蒋静仪,肖锦银,等.加强评判性阅读,提高学生的思辨能力──“新世纪大学英语系列教材”《综合教程》第五、六册简介[J].外语界,2010(2):83-86.

[44]徐锦芬,朱茜,杨萌.德国英语教材思辨能力的体现及对我国英语专业教材编写的启示[J]. 外语教学,2015(6):44-48.

[45]杨红.论英语专业精读教材的建设——以《现代大学英语·精读》为例[J].外语教学,2008(4):59-61.

[46]罗运春.从学生接受视角谈英语教材的编选——以21世纪大学英语《读写教程》(修订版)为例[J].编辑之友,2014(3):36-38.

[47]王立忠.改革开放30年我国基础教育英语教科书建设研究[D].长沙:湖南师范大学,2010.

[48]林娟, 战菊.“活动”中的英语写作教材评估与使用——来自高校英语教师的声音[J].现代外语,2015(6):790-801,873.

[49]毕争.“产出导向法”教学材料的使用理念与实践[J].外语教育研究前沿,2018(1):35-42,91.

[50]邓耀臣,杨诗妍,辛敏裕.基于语料库的内容语言融合教材分析[J].中国外语,2020(5):77-90.

[51]华维芬.试论英语专业综合英语教材学习任务设计的理论基础[J].外语研究,2012(3): 53-56.

[52]柳华妮.大学英语教材研究二十年:分析与展望[J].外语电化教学,2013(2):66-71.

[53]刘艳红, LAWRENCE J Z,STEPHEN M.基于国家级规划大学英语教材语料库的教材文化研究[J].外语界,2015(6):85-93.

[54]张文红,王莹.思辨能力培养与EAP教学的融合——《学术思辨英语》教材的设计理念与使用效果浅析[J].外语研究,2021(2):64-69,75.

[55]马睿颖.建国以来英语专业主导教材发展走向及其启示[D].福州:福建师范大学,2012.

[56]柳华妮.基于体例演变影响因素分析的大学英语教材编写研究[D].上海:上海外国语大学,2013.

Reviewing research on foreign language textbooks in China over the past thirty years: retrospection and prospect

HE Jian-you1, 2

(1. School of English and International Studies,Beijing Foreign Studies University,Beijing100089,China;2. School of Foreign Languages,Hanjiang Normal University,Shiyan,Hubei442000,China)

Abstract

Building on the analysis of the 258 papers published on CSSCI journals and 24 doctoral dissertations in CNKI,the current study looked back on the research into foreign language textbooks in China over the past three decades It is found that domestic studies on foreign language textbooks principally adopted qualitative and quantitative as well as mixed methods,the themes of which include compiling and design,content,evaluation,application,historical development,recommendation of textbooks as well as its relationship with teacher development. The developing trend can be characterized by thematic elaboration,theoretical systematization,indigenous orientation and methodological pluralization.Prospective studies on foreign language textbooks are suggested to strengthen cross-sectional comparison with oversea textbooks and diachronic research into the historical teaching materials.In the meantime,scholarly endeavors should also be directed to the balancing and interconnection of different educational stage,added with striving for the construction of blended and all-encompassing textbooks in the post-pandemic era.

Keywords

foreign language textbooks;research theme;research approach;retrospection;prospect

[责任编辑马晓宁]