文化互文性理论在高中英语教学中的实践

2024-11-06徐群

摘 要:文本的互文性是语篇一个重要特征,它强调一个语篇与其他语篇之间的某种相互关联,深刻地影响着读者对文本的解读。文化互文性强调文本背后的文化内涵,对其介绍和挖掘有助于提升学生对英语文本阅读的兴趣,切实提升学生对文本的审美能力和语言运用能力。本文以译林版高中英语选择性必修第三册第三单元Reading板块语篇教学为例,探究文化互文性在高中英语教学中的应用。

关键词:文化互文性;高中英语;阅读教学

作者简介:徐群(1991-),女,江苏南京人,南京市第六十六中学,中学二级教师。

一、互文性及文化互文性的内涵

法国符号学家、后结构主义文艺批评家Kristeva于 1969 年出版的《符号学: 符义分析探索集》一书中提出互文性即文本间性(intertextuality),指的是不同文本间的相互关联。正如“没有人是一座孤岛”,没有一个语篇是可以孤立存在的。一个语篇与其他语篇或多或少存在某种联系。互文性理论认为语篇是一个潜力无限的开放网络,每个语篇都是对其他语篇的补充和吸收。对于高中英语教学而言,互文性主要体现在六个方面:文化互文性、具体互文性、主题互文性、语类互文性、媒体互文性、师生言语互文性。

《普通高中英语课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“新课标”)强调英语学科核心素养之一的文化意识,即对中外文化的理解以及优秀文化的认同。这对学生坚定文化自信,讲好中国故事都大有裨益。另外,新课标就普通高中课程内容作出规定,其一便是涵盖物质文化和精神文化两个方面的文化知识。

文化传统通过文本对主体和文学创作产生深远的影响,因此,在解读文本时不能脱离文本创作的文化背景。文化互文性强调任何一个文本都蕴含特有的文化内涵,这要求学生对文本背后的社会背景、认知心理、习俗惯例、价值观等有充分的认识。

二、高中英语语篇中的文化互文性

在大数据时代,人工智能等先进的科学技术为高中英语教学提供了更为宽广的信息获取渠道。因此,在高中英语教学中教师应关注高中生对多元知识的接纳与吸收,加深对互文性语篇的理解。例如,在译林版高中英语必修第一册第一单元“School life in the UK”一文中“Each teacher has their own classroom and the students move around for every lesson.”这句话鲜明地体现了中西课程体系的不同之处。在中国,学生上课固定在同一个教室,等候不同科目的教师前来授课;而在英国实行学生“跑班制”,即学生根据课程变化自由流动,而教师所在的授课教室不变。这背后体现的差异对于中国学生而言还是很陌生的。教师应对此现象做出相应的解释,消除学生理解上的“文化冲击”,增强跨文化意识。

鉴于互文现象不仅存在于同一种语言的不同语篇中,还存在于不同种语言的不同语篇中的这一事实,在高中英语教学中应重视学生对本民族文化的理解与吸收,加强对同一话题下英汉互文文本的对比理解。比如,译林版高中英语必修第一册第三单元课文“Friendship on the rocks: please advise!”聚焦困扰青少年的人际交往问题。在日常生活中,中国的中学生也或多或少面临和课文中相同或类似的交友困境,这是一个普遍的“少年维特的烦恼”。因此,如果教师能及时意识到这一点并利用英文和汉语之间的互文性,来进行对比教学,模拟情境,那么学生必然能顺利通过迁移自身的生活经验,推己及人,提升对英语的学习兴趣。

在网络发达的当下,知识更新迭代速度迅猛,高中英语教学不应该停滞于对生字词和长难句的讲解上,而应该高瞻远瞩,和时代发展同频共振,将教学重心放在如何帮助学生形成学习自主性,避免对知识无序而盲目的全盘接受。教师对于教材中的引语、习语、文化典故等的教学要抓住机会,举一反三。例如,教师在讲授“Achilles'heel”时,可以联系希腊神话故事介绍该习语的出处,帮助学生收获更加地道的表达方式。

三、高中英语文化互文性语篇教学实践

为切实提升文化互文性在高中英语教学中的运用,教师应主动提升对文化互文性的认识,积极探索先进的教学方法,以便更好地将该理念渗透入课堂。

以下,笔者将以译林版高中英语选择性必修第三册第三单元Reading板块语篇“Sailing the ocean”和“Christopher Columbus”的课堂教学实践为例,探讨如何利用文化互文性,丰富教学形式,将语篇背后的文化价值渗透于整个教学过程。

(一)教学内容分析

从宏观角度分析,本单元八个板块涉及“历史事件和历史人物”这一话题的多个层面,旨在激发学生对历史的学习兴趣,塑造学生的时空观念,引导学生理解和尊重世界各国的历史,在对不同文化的比较、鉴赏、批判和反思的过程中,形成广阔的国际视野,培养深厚的家国情怀。

聚焦微观,本课语篇主题为“海上航行”,两篇文章分别介绍了中国明朝航海家郑和七下西洋的故事和意大利航海家哥伦布发现新大陆的相关情况。通过本课学习,学生能够了解中外航海家及其在航海领域做出的贡献,提高历史人文素养,增强民族自豪感。

本课语篇类型为说明文,文章结构分明,条理清晰,逻辑缜密,语言精练。文章按时间发展顺序展开论述,主题突出,内容详实。第一篇以郑和首次远航开篇,重点强调其航行规模之宏大,突出赞扬古代先进的航海和造船技术;第二篇聚焦哥伦布第一次航海过程中遭遇的挑战,体现哥伦布作为航海家敢于冒险、勇担责任的优秀品质。文章运用各类事实信息,增强了论述的说服力。

(二)语篇文化互文性分析

综合语篇内容,本节课可提炼出以下两个文化互文性元素:

1.探索精神。引导学生学习郑和与哥伦布这两名著名航海家所传递的对世界更广阔天地的探索发现精神,进而将这种精神运用到自身学习和生活中,勇于接受挑战,上下求索。

2.家国情怀。郑和下西洋,传播中华文明,促进了中外文化的双向交流和共同进步,能有效激发学生的家国情怀。而哥伦布探索新大陆对世界文化也产生了深远的影响,二者有相似性。

(三)具体教学实施步骤

笔者按课程推进的时间维度——课前、课中、课后,对教学步骤作如下说明:

1.课前环节。

笔者在课前给学生布置了一份绘制“你所熟悉的航海家”海报的任务,并上墙展示优秀作品。同时,邀请历史教师就“郑和下西洋”和“新航路的开辟”对学生进行提前教学,按照历史科目对历史事件和人物的评价来处理本语篇核心内涵,实现跨学科共同教学。由此引出本节课第一个问题“How can we analyze a historical event?”。

【设计意图】绘制海报这一环节是为了提前预热话题,激活学生已有的背景知识,以便顺利进入后续环节。跨学科教学的目的是为了引出历史学科对历史事件评价的三个维度:历史事件发生的背景(涵盖政治、经济、社会、人文等角度);历史事件发生的整个过程(起因—经过—结果);历史事件最终的影响(积极/消极)。这三个维度将给本节课定下主基调,同时也是授课的“暗线”。

2.课中环节。

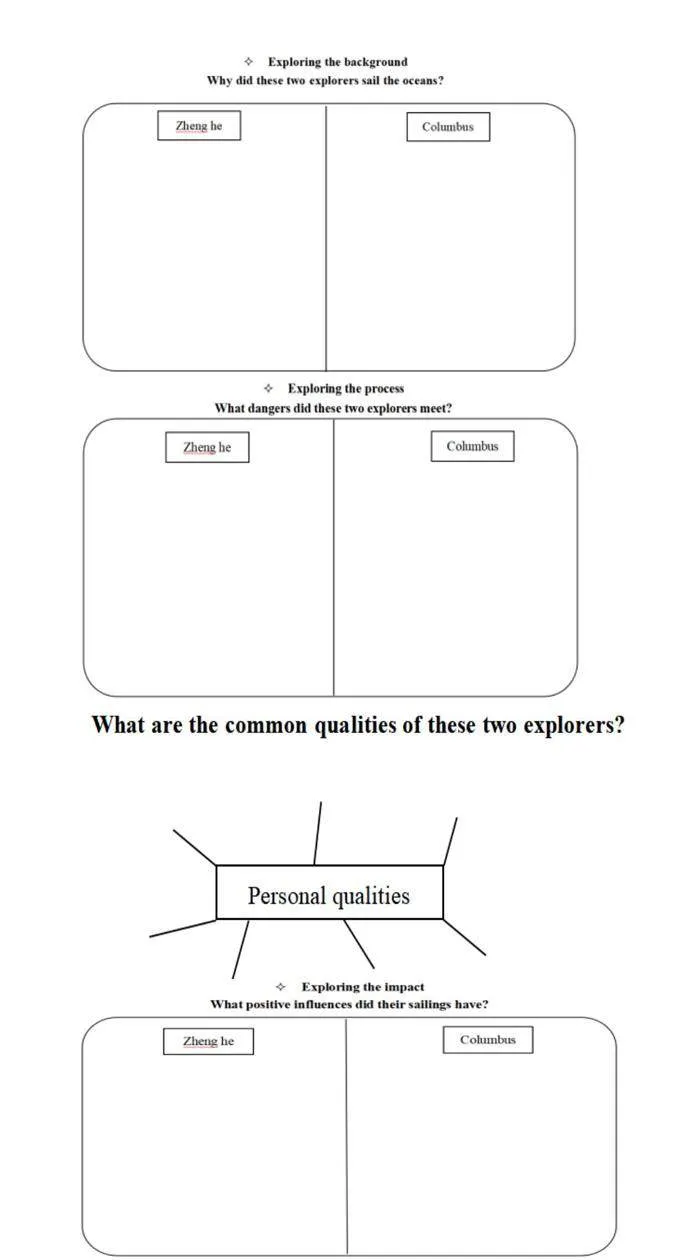

笔者要求学生对两个语篇进行比较阅读,分别探索两个历史事件发生的背景、事件发展过程、两位航海家的共同品质以及两次航海的积极影响。这一环节中,笔者将全班学生平均划分为两个大组,第一大组负责搜集郑和下西洋语篇中相关历史背景、过程以及影响;第二大组则负责处理哥伦布探索新大陆语篇中出现的三个维度具体信息。两组学生先进行组内个人圈点勾画的搜索任务,然后在组内共享并核对自己搜集到的信息。在10分钟的小组合作后,每大组分派3名学生将搜集到的信息按照对历史事件评价的三个维度分别进行presentation,分享自己所在的大组搜集到的重要信息,辅助另一组学生迅速熟悉之前未阅读的文本。最终,教师将话题引向对两位航海家人物性格的总结,寻求二者之间的共性。

【设计意图】此环节为精读环节,需要学生通过利用跳读和略读等阅读手段,迅速定位到所需要的相关文本信息,并整合概括好各维度重点内容。这要求学生不仅从宏观角度把握语篇结构,迅速定位到文章中相关的描述,更从微观角度比较“两件事”“两个人”之间的异同,真正做到对文本的互文性进行解读。同时,采用小组合作然后汇报的方式大大节省了课堂上处理文本的时间。因为这两个文本都涉及对人物的解读,因此,顺理成章需要对人物的性格做出总结,以便后续引出二者之间的共同之处。

3.课后环节。

(1)笔者要求学生思考:

Why did Zheng He fail to find the America under such relatively-advanced condition?

If you were Zheng He,would you continue your exploration? Why?

【设计意图】 这两个问题的设置是为了进一步激发学生对郑和下西洋这一历史事件的讨论,为学生批判性思维的建立提供脚手架,引导学生全面客观地看待郑和下西洋的意义。同时让学生发散思维,若自己“穿越”回明朝,想象自己如果是郑和将作何抉择。提问设置新颖有趣,能够激发学生对文本深层次的解读。

(2)接着,笔者播放一则哥伦布雕像被毁坏的视频,向学生提问“Why did these people hate Columbus so much and destroy his statue?”,要求学生结合所学知识,就“Columbus:a hero or a villain”各自选择阵营,根据自己支持的观点展开辩论。

【设计意图】这一环节能帮助学生全面客观地看待哥伦布在历史上的“功”与“过”。笔者希望学生能独立思考,理性评价历史人物,塑造平和的唯物史观。英文辩论赛的形式能够激发学生表达的欲望,引发他们更多的思考,有助于建立批判性思维。

(3)引导学生总结上述环节,发现本节课线索核心词——Explore。顺势提出本节课总结:无论中外,“探索”是人类永恒的主题。

(4)布置作业。Homework:①Write an essay to comment on Zheng He or Columbus,using the information in the text book.

②Please search information about other famous explorers and prepare a presentation about him or her.

【设计意图】任务一回归课本,用写作来总结本次语篇重难点。任务二鼓励学生独立搜集多元信息,将重点知识进行整合,以演讲的形式做汇报,更好地锻炼学生的口语能力。

四、结语

互文性理论为高中英语教学提供了新的思路和可能性。对于语篇的互文性元素分析有助于提升学生的思维品质,提高学生对语言异同的敏感性,增强对互文性信息的洞察力。高中英语教材中存在着大量的语篇与文化的互文性因素。互文性文本中的意义潜势等待着文本解读者进一步的解读和深挖。因此,在教学过程中,教师应充分重视对语篇背后文化背景的挖掘和输入,帮助学生建立语篇结构模式,比较中西文化表象和背后的异同,增进对多元文化的包容和接纳,培养学生跨文化交际能力和意识,从而树立正确的价值观,综合提升学生英语语言运用能力。

参考文献:

[1]Julia, Kristeva.The Kristeva Reader[M].New York: Columbia University press, 1986.

[2]教育部.普通高中英语课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020.

[3]章玉芳.互文性阅读在英语教学中的应用[J].基础教育课程,2020(2):54-59.