就地热再生与超薄罩面组合工艺在高速公路养护工程中的应用

2024-11-05曾勇军王云飞赵晓涛赵瑞

摘 要:沥青路面就地热再生具有快速、便捷、环保等优点,近些年在国内部分省份道路养护中得到广泛应用。但工程实践表明,就地热再生后的路面直接作为道路表面层使用,耐久性普遍较低,易出现路面泛白飞散掉粒、坑槽等病害。在就地热再生基础上直接加铺超薄罩面,可以发挥就地热再生的环保、便捷优势,又能利用超薄罩面作为保护层,延缓就地热再生面层的性能衰减,延长道路使用寿命。通过对就地热再生的工艺优化和对超薄罩面沥青混合料的配合比优化,实现就地热再生与超薄罩面的有效组合,长期跟踪观测表明具有良好的路用性能。

关键词:就地热再生;超薄罩面;组合工艺;配合比;养护工程

中图分类号:U418.6 文献标志码:A 文章编号:2095-2945(2024)30-0164-04

Abstract: In-situ hot regeneration of asphalt pavement has the advantages of being fast, convenient and environmentally friendly, and has been widely used in road maintenance in some provinces in China in recent years. However, engineering practice has shown that the road surface after geothermal regeneration is directly used as a road surface layer, and its durability is generally low, and diseases such as white, flying particles, and pits are prone to occur on the road surface. Directly adding an ultra-thin cover on the basis of in-situ thermal regeneration can give full play to the environmental protection and convenience advantages of in-situ thermal regeneration, and can also use the ultra-thin cover as a protective layer to delay the performance degradation of the in-situ thermal regeneration surface layer and extend road service life. Through optimizing the process of in-place hot recycling and optimizing the mix ratio of the asphalt mixture for the supermaster overlay, an effective combination of in-place hot recycling and ultra-thin overlay is achieved. Long-term follow-up observation shows that it has good road performance.

Keywords: in-situ hot regeneration; ultra-thin covering; combined process; mix ratio; maintenance engineering

从2002年至今,我国就地热再生技术经历了探索、掌握、提升阶段,现在正在步入创新阶段[1]。正是在这样的背景下,热再生施工设备和施工技术逐渐得到发展和成熟。目前我国高速公路相继进入大修期,随着就地热再生技术和设备的日趋成熟,全国各地公路养护部门逐渐开展大范围的就地热再生施工[2-3]。

1 工程概述

杭徽高速公路是连接安徽黄山和浙江杭州两大著名风景旅游胜地的重要干线公路,承担着连接国道和省道的干线联络功能。该高速于2006年12月25日建成通车,截至2017年11月,已通行11年,日平均交通量约26 000辆车。道路结构整体完好,但沥青路面出现老化剥落和轻微车辙等病害,不及时处置,病害程度将进一步加重,影响道路结构。经过多方论证,决定对部分路段采用就地热再生技术,对原路面上面层4 cm进行就地热再生。考虑到道路通行时间较久,原有面层沥青混凝土老化较为严重,经过就地热再生后路面耐久性难以保证,为此决定采用就地热再生与超薄罩面组合工艺,就地热再生的同时加铺2 cm超薄罩面,利用超薄罩面对再生路面进行保护,避免紫外线和空气对路面造成的进一步老化,同时封闭雨水渗入,保证路面水稳定性,延长道路使用寿命。

本次就地热再生施工采用复拌加铺工艺,再生设备采用维特根热再生机组。设计就地再生层厚度为4 cm,原再生层混合料为AC-13,加铺层厚度为2 cm,加铺层混合料为SMA-13。再生层与加铺层同步摊铺、碾压。

2 就地热再生混合料配合比设计

2.1 旧路面沥青混合料检测

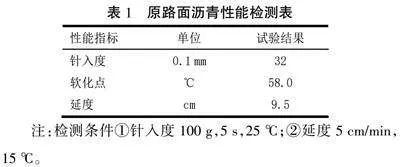

施工前,选取典型段落采用整片开挖法进行取样,样品深度4~6 cm,单件质量50 kg。对样品中的沥青进行了抽提回收,并对回收得到的沥青进行常规指标检测[4]。根据JTG F41—2008《公路沥青路面再生技术规范》规定的原路面沥青25 ℃针入度值不小于2 mm,而试验得出样品中沥青的25 ℃针入度值为3.2 mm(表1),大于规范要求的值2 mm,满足就地热再生施工的要求。

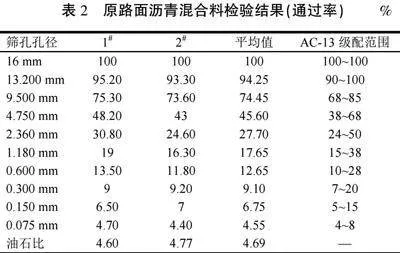

同时对旧沥青混合料进行了分析,回收料油石比和级配见表2。

综合看来,样品级配总体平稳,级配位于AC范围接近中值,此路段原路面沥青混合料沥青用量相对稳定,主要通过添加再生剂改善,在施工过程中应随时抽检,根据现场实际情况对沥青用量做出调整,应对原路面存在的差异性。

2.2 再生剂添加量确定

在上述样品中掺入不同比例的再生剂,分别进行了沥青三大技术指标检验(表3),通过分析三大指标的变化情况,来确定再生剂最佳掺入比例。

从表3可以看出,随着再生剂用量的增加,针入度明显增大,而软化点降低,按照现行技术规范要求,新改性沥青针入指标为50~70 mm,软化点不小于65 ℃,延度不小于25 cm,考虑到此沥青为使用多年的沥青,在添加再生剂后,沥青性能尽可能接近新沥青性能的原则,选定再生剂掺量为旧沥青质量的6%。

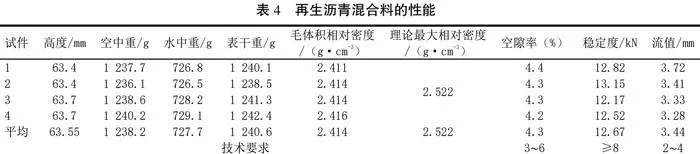

2.3 再生沥青混合料性能验证

将回收沥青混合料加热到150 ℃,拌锅160 ℃,将回收沥青混合料与再生剂拌合180 s,将拌合完成的沥青混合料成型马歇尔试件,对体积指标和稳定度进行测试,结果见表4。经再生剂改性,回收沥青混合料的性能满足现有技术规范的要求。

3 加铺超薄罩面沥青混合料配合比设计

3.1 原材料

3.1.1 沥青

工程SMA采用SK的SBS改性沥青(I-D),沥青性能指标见表5,改性沥青满足技术要求。

3.1.2 矿料

SMA需使用坚硬耐磨的矿料,本项目中采用9.5~16 mm、4.75~9.5 mm的玄武岩作为粗集料,0~4.75 mm的石屑作为细集料,石灰岩矿粉为填料,各档矿料筛分结果见表6。

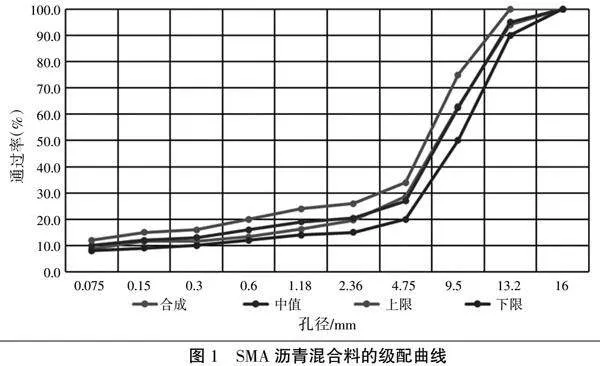

3.2 沥青混合料级配

根据施工规范SMA-13的级配范围vIkXeNyXSCTPLzOmzdkyUjeepJdr6wsZvcUMky+heqA=,对合成SMA-13的级配。在中值附近选取3个级配,用经验最佳油石比6.1%验证体积指标,选取最佳级配,并对最佳油石比进行验证。最佳级配曲线如图1所示,经验证最佳油石比为6.2%。

3.3 沥青混合料性能

对最佳油石比6.2%的SMA-13沥青混合料进行性能验证,相关结果见表7。

从表7可以看出,SMA-13沥青混合料的残留稳定度和冻融劈裂残留比均满足技术要求,具有优良的水稳定性能,这对于抵抗水损能力具有显著作用;动稳定度超过3 000次/mm,表明其耐高温变形能力良好,完全满足表面功能层的力学要求;渗水系数满足要求,保证了路面的封水效果。

4 使用情况观测及环保效益分析

4.1 路况指标评价

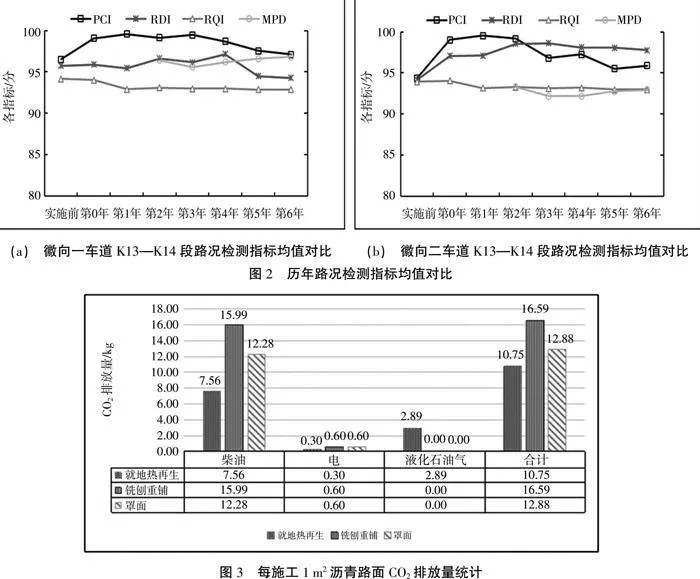

项目于2017年实施,现场验收各项技术指标均满足规范要求。项目完工通车后,管理单位对该路段进行了长达6年的跟踪观测,历年各方向、各车道指标均值变化及随里程变化情况如图2所示。通车运行6年来,路面各项技术指标均达到优级,可见超薄罩面与就地再生复合结构层路面耐久性优良。

4.2 环保效益分析

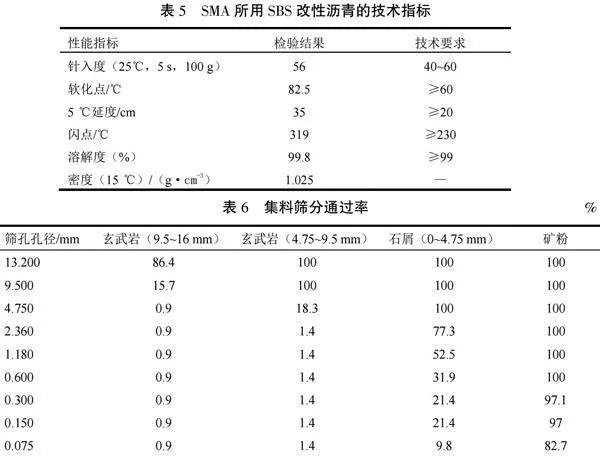

从CO2排放量分析,每施工1 m2沥青路面加铺型就地热再生技术消耗柴油2.769 0 kg(为方便计算,柴油、液化石油气按千克计),消耗电力0.299 4 kW·h,消耗液化石油气1.65 kg;铣刨重铺技术消耗柴油5.857 0 kg,消耗电力0.598 7 kW·h;罩面技术消耗柴油4.498 1 kg,消耗电力0.598 7 kW·h。查阅相关书籍,柴油CO2排放系数为2.73,液化石油气CO2排放系数为1.75,而节约1 kW·h电则减少CO2排放0.997 kg。按照上述系数,计算3种沥青路面维修技术CO2排放情况(图3)。从图中可知,就地热再生技术与铣刨重铺技术相比,减少35%的CO2排放量,与罩面技术相比,减少16.5%的CO2排放量。

5 结束语

加铺就地热再生技术作为就地热再生技术的一种,不仅能对沥青路面表层病害进行预防性养护维修,还在旧沥青混合料上加铺了一层新沥青混合料,进一步提高和改善了原路面性能。同时,该技术与罩面和铣刨重铺等传统施工工艺相比,具有较好的经济和技术优势。面对越来越差的地球环境,一方面需加快对该类新型绿色、环保养护技术的掌握与推广,另一方面需按照中国的道路环境,对该技术进行革新,扩大适用范围,从而为国家节能减排任务以及“绿水青山就是金山银山”的生态文明建设目标贡献一份力量。

参考文献:

[1] 雒泽华.沥青路面再生技术在我国的发展应用[J].建设机械技术与管理,2007(7):25-34.

[2] 牛文广.沥青路面就地热再生技术现状与发展历程[J].中外公路,2019,39(5):50-59.

[3] 娄钧,朱连平,陈德华.沥青路面就地热再生技术在高速公路养护中的应用研究[J].上海公路,2012(4):14-16,12.

[4] 范伟斌,张义甫.沥青路面就地热再生技术研究与应用[M].北京:人民交通出版社,2019.

第一作者简介:曾勇军(1977-),男,高级工程师。研究方向为高速公路建造与养护。

*通信作者:赵晓涛(1987-),男,工程师。研究方向为道路材料。