以人为本视域下乡风文明建设的实践境遇与表征归因

2024-11-05雷文辉

摘 要:马克思主义与中华优秀文化传统相结合的要求,赋予乡风文明新时代要义。该文从以人为本的视域出发,将乡风文明分解为“人文环境基础、人的生活方式、人的相互关系、人的文化休闲方式、人的思想道德观”等核心观察要素,来调查研究乡风文明建设的现实问题和实践路径。通过多案例比较研究发现,乡村存在人民生活环境趋于完善、人们朴素的道德价值观仍得以延续等积极因素,但也存在农民实用主义至上、乡土秩序异化、民俗节庆冷清和文化传承存在断档风险等现实问题。这些问题可能归因于几方面,如经济利益和文化传承的博弈、行为动机与外在表现的差异、独立人格和熟人社会的纠结、个体需要与文化供给的错位、文化底蕴和信仰不自知的矛盾。

关键词:以人为本;乡风文明;乡风文明建设;扎根理论;多案例研究

中图分类号:G127 文献标志码:A 文章编号:2096-9902(2024)21-0070-06

Abstract: The requirement of combining Marxism with China's excellent cultural traditions has given rural customs civilization the essence of a new era. Starting from the perspective of "people-oriented", this article breaks down rural customs civilization into core observation elements such as "the foundation of the humanistic environment, people's lifestyle, people's mutual relations, people's cultural and leisure methods, and people's thoughts and morality" to investigate and study the practical problems and practical paths of the construction of rural customs civilization. Through a comparative study of multiple cases, it is found that there are positive factors in rural areas such as the improvement of people's living environment and the continuation of people's simple moral values. However, there are also practical issues such as the supremacy of farmers' pragmatism, the alienation of local order, the lack of folk festivals, and the risk of breaking cultural inheritance. These problems may be attributed to several aspects: the game between economic interests and cultural inheritance, differences in behavioral motivations and external manifestations, the entanglement of independent personality and acquaintance society, the mismatch between individual needs and cultural supply, and the contradiction of cultural heritage and unawareness of beliefs.

Keywords: people-oriented; rural customs civilization; rural customs civilization construction; rooted theory; multiple case studies

党中央对乡风文明建设高度重视,十六届五中全会提出建设社会主义新农村的总目标是“生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”,党的十九大报告提出实施乡村振兴战略的总要求是“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”。习近平总书记强调要“培育文明乡风、良好家风、淳朴民风,改善农民精神风貌,提高乡村社会文明程度,焕发乡村文明新气象”。特别是2023年6月2日,在文化传承发展座谈会上,习近平总书记强调“在五千多年中华文明深厚基础上开辟和发展中国特色社会主义,把马克思主义基本原理同中国具体实际、同中华优秀传统文化相结合是必由之路”。作为中华文明的主体与底色,乡风文明被赋予新时代要义。

目前,已有诸多学者对乡风文明的理论内涵、现实困境、建设路径等方面予以研究和解读。就其价值意蕴而言,乡风文明具有政治性、导向性、人民性、人文性特征,能够营造积极向上的社会环境[1],可以巩固脱贫攻坚成果[2],通过新时代农民群体的现代性转换[3],为乡村振兴提供强大而持续的动力源泉[4]。

乡风文明存在的突出困境是乡村文化的“空心化”导致乡村社会的文化断层、价值危机和秩序失衡[5],务工留守、离异等形成的家庭教育缺失、成才教育重于成人教育等因素,使家风家训存在突出问题[6],农村居民公共文化参与程度较低[7],存在伦理道德异化现象[8],“高人一头”民俗信仰所代表的符号象征和社会期望造成邻里纠纷,影响邻里和睦、乡风文明[9]。造成这些问题的原因,可能源于市场化的推进和城乡二元结构导致的发展不同步[10],农民理解的乡风文明与政策话语中的乡风文明在核心要义、行动路径、对象主体等方面存在偏差[11],而基层政府受“经济人”特性支配,重显绩轻潜绩,使乡风文明建设呈现“集体行动的困境”[12]。

如何构建新时代的乡风文明。从实践思路看,文化史的谱系学方法分析认为,要建立现代农业产业体系、用市场化方法再造乡风文明体系[13],也可以用制度文化供给为路径,对乡风文明进行制度重构以缓解道德焦虑问题[14],处理好传统与现代、内容与形式、长期与短期、继承与创新、乡村与城市之间的关系[15],将优秀传统文化、红色革命文化、社会主义先进文化、西方文化的精华嵌入乡风文明之中[16]。从实施主体看,不仅受到国家、地方政府、村支“两委”、农民四个主体行动逻辑的影响,而且受到乡村既有“权力-利益-规范”网络的约束[17],“政-社”互动下的再造新民风作为一个过渡状态不可或缺[18],农村基层党组织仍是中坚力量,既可以壮大集体经济、获取农民对组织的信任,又可以推进移风易俗,消除农民精神贫困[19]。从推进举措看,乡贤具有独特的人文道德价值以及经济社会效益[20],红白理事会可以发挥嵌套组织的作用[21],少数民族传统文化应成为乡风文明建设的有效动力[22],要基于“半工半耕”农户结构新特点加强美德培育[23],发掘和利用新媒体在涵育文明乡风过程中的作用[24]。

这些研究不仅有助于厘清新时代背景下乡风文明的价值内涵,也从实践维度进行了困境发现和路径探索。但梳理现有文献,大多PG67PCsKu4hgHGjg/6/bBw==从自上而下的视角切入,关注政策制定、结构搭建、实践路径,却较少利用马克思主义理论,从实践主体——“人”的视角来探究该问题,乡风文明,人是塑造者、承载者、受益者,也是我们工作的出发点和落脚点,离开了以人为本的乡风文明,无异于缘木求鱼。

1 以人为本视域下乡风文明的实践境遇

本部分定位于马克思主义中国化、时代化要求,立足于“人”的实践创造和现实需求,依据马克思人的本质理论、人的需求理论和马克思主义文明观,将实践境遇的观测要素分解为“人文环境基础、人的生活方式、人的相互关系、人的文化休闲方式、人的思想道德观”等方面,自下而上来探析乡风文明的建设研究。

1.1 方法定位与案例安排

研究采用描述性多案例分析方法,多案例研究是指在理论抽样原则的指引下,对2个或2个以上的案例进行对比和分析,以识别出被分析案例单元的相似性和异质性,从而实现理论构建[25]。案例安排方面,采用“点、面”结合的方法,分为重点案例和复证案例,重点案例倾向于针对特定区域的管窥,采用小样本,借鉴扎根理论(格拉泽·斯特劳斯,1967)进行资料收集与整理,对观测要素不设立场开放式收集、归纳、迭代,形成核心观点和理论维度;复证案例则采用大型截面数据,差别复制相关要素并量化统计,对重点案例观点进行印证,以此综合分析现实中乡风文明的积极因素和实践困境。

1.2 重点案例分析

1.2.1 案例选择

以乡风文明实践境遇为案例研究对象,考虑将观测地域选定在我国中部A县6个村庄,A县是传统农业大县,位于平原与山地交界处,人口众多、四季分明、宜居宜业,悠久的历史沉淀下丰富的文乡风文明底蕴是中华文明的缩影,代表性较强。考虑到尽可能覆盖各种乡风乡情,进行访谈、观察、调查问卷的6个村庄分布在A县的6个乡镇,有1个传统古村落、1个经济发展较好的文明村、1个贫困村和3个普通村。

1.2.2 案例资料收集

经典扎根理论是扎根理论的最初版本,此方法的优势是一切结论从实践观察中发现,避免研究者先入为主的假设;而且可以着眼宏观,规避量化实证分析追逐细枝末节而忽视整体的径向。“经典扎根理论具有强烈的后实证主义和经验主义方法论色彩,它的核心精神是一种理论来源于实践的学术精神”[26]。

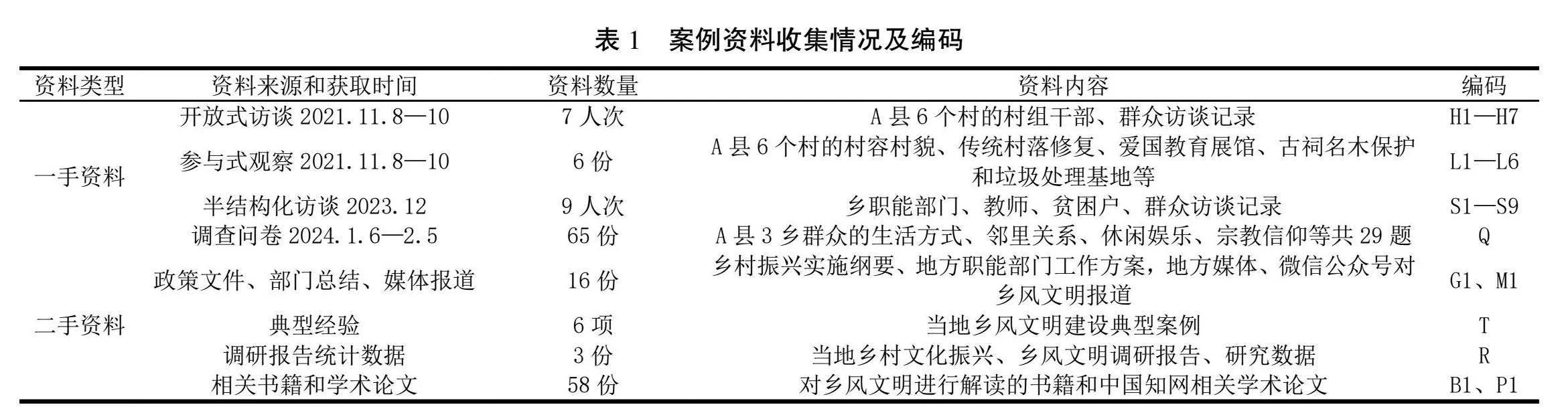

数据收集过程主要分2个阶段,第一阶段2021年11月8—10日历时3天,第二阶段2023年12月—2024年2月历时近3个月,将相关方访谈和参与式观察作为核心的数据收集方式,辅以对相关资料、媒体报道、书籍、学术论文等二手数据的采集(详细数据收集情况见表1)。需要注意的是,“在搜集经验材料时主要使用深度访谈法和参与观察法,但材料并不限于质性的,量化材料和质性材料同样重要”[27],因此,形成代表性标签(一阶概念)后,使用调查问卷进行描述性统计。

1.2.3 案例描述与发现

在数据分析阶段,借鉴扎根理论编码方式,在对乡风文明观测要素达成一致认知后,进行分阶段、多次迭代的编码,具体过程如下。

第一步,对前期调研资料分析形成一阶编码。在保持开放性的前提下,对H1—H7、L1—L6的原始资料贴标签,从原始数据中对相关主题的内容进行简写,自然涌现出代表性标签(一阶概念),共形成一阶概念30个,如乡贤能人流失、伦理约束下降等。然后,利用半结构化访谈的S1—S6对一阶概念修正、完善,经S7、S8、S9重复检验,未再重新出现新的一阶概念,可以认为该阶段达到“饱和”。随后,在访谈区域范围内发放调查问卷100份,收回有效答卷87份,经分析有效答卷65份,编码Q并量化统计,经对一阶概念进行判断验证,发现无较大差异,可以认为该一阶概念在地域范围内具有典型代表性。

第二步,聚合一阶编码形成核心概念。将具有相同特征的一阶概念进一步抽象化,结合媒体报道M1等,聚合形成核心概念,如将农民文化休闲方式匮乏、民俗节庆冷清、文化供需不精准及文化传承有断档风险等聚合为乡村文化失调概念。聚合核心概念共10个,分别是环境基础有效改善、实践主体弱化、乐观向上是主旋律、耕读文明受冲击严重、和谐融洽逐渐呈现、乡土社会秩序异化、农民文化需求强烈、乡村文化失调、文明基因根深蒂固、信仰缺失抑或信仰迷茫。其中部分概念来自于现有文献,如文化失调、秩序异化等,也有部分来自于对调研数据的归纳,如实践主体弱化、信仰缺失抑或不自知等。概念形成过程中当发现一些初始数据受到忽略时,会返回一阶编码重新整理数据。

第三步,聚合核心概念纳入理论维度。在整合核心概念后,寻找概念背后的逻辑关联,能够发现在每个要素领域基本均存在较为典型的正反2方面实践表现,表现出一种矛盾性,结合B1、P1资料,乡风文明实践境遇的理论维度尝试归纳为基于农民的选择表现出的“经济利益和文化传承的博弈”,基于农民的实践出现了“行为动机与外在表现的差异”,基于农民的交往表现出的“独立人格和熟人社会的纠结”,基于农民的需求出现了“个体需要与文化供给的错位”,基于农民的认知表现出的“文化底蕴和信仰不自知的矛盾”。

需要注意的是,本案例研究形成的理论维度,仅能体现为现象提炼后核心概念的推导,远未及理论构建高度,其构建逻辑和“饱和度”校验,还有待后续研究。同时,由于观测案例仅限于一个县域的几个村庄,为使代表性标签(一阶概念)、核心概念(二阶概念)不出现严重偏离,采用大样本数据——复证案例(见下文)进行验证。

1.3 核心概念的复证案例

1.3.1 案例选择

中国人民大学中国调查与数据中心主持的中国综合社会调查(CGSS)项目数据内容丰富,与本研究具有较高契合度,故作为复证案例选择。数据来源于2021年居民问卷,在全国范围内共完成有效样本8 148份,核心模块包含社会人口属性、住房、健康、迁移、生活方式、社会态度、阶层认同、劳动力市场、社会保障和家庭等内容。

1.3.2 方法定位

多案例研究遵循的是复制逻辑,本案例拟采用差别复制方法,用STATA17作为工具对关联性内容进行量化统计,并进行初步分析。与重点案例相比,本案例重在校正案例一的观点提炼,考虑农村人口的流动性和归根性特点,在指标选择上并未对城乡居民进行严格区分,且全口径居民数据有利于发现与农村居民异质性问题的方向和同质性问题的强弱度。

1.3.3 案例描述与归纳

在人文环境方面,依据原始问卷A62、L18、A7a、A37统计可得出有一定经济基础、收入稳中有增、受教育水平提升、多子多福概念淡化的结论;在人的生活方式方面,依据原始问卷E36、L17、A36、D35统可得出安全感非常高、工作满意度中等偏上、具有较高幸福感、对社会未来充满信心的结论;在人的相互关系方面,依据A31、E36、A35、A43、A44统计可得出社会交往以低频礼节性走动为主、邻里关爱仍是重要社交方式、人们认为社会相对公平、对自身阶层提升十分乐观、参与集体事务热情一般的结论;在人的文化休想方面,依据A29、A30、E32统计可得出互联网成为获取信息的主来源、上网和看电视仍是主要休闲方式、存在一定程度的孤独感的结论;在人的思想观念方面,依据A5可得出缺乏信仰自知现象普遍存在。

1.3.4 案例比较

运用复证案例的数据统计分析结果和重点案例的结论进行比较,能够给我们以一定启发。首先二者并没有异质性问题,复证案例观点均对重点案例形成支撑,比如人文环境基础改善、多子多福观念淡化、存在孤独空虚问题等。但是在同质性问题方面,存在强弱度的差别,比如城乡一体数据口径下,经济基础优势明显,幸福指数、信心指数更高,但人际交往淡化、不热心集体事务,实用主义倾向更明显。二者同时存在孤独空虚问题,但农村观测点更多源于缺少有效文化供给,复证案例则反映出个人的选择倾向。

2 以人为本视域下乡风文明的表征归因

通过以上案例的描述性研究,能清晰看到乡风文明的实践境遇与发展困境,但产生这些表象问题的深层根源,可能需要进一步解释性研究,本文结合既有文献研究B1、P1从农民视角做一简要探析。

2.1 经济利益和文化传承的博弈

仓廪实而知礼节是中国的古训,但文明演变中的消极因素可能与对经济利益的追逐有关,“市场经济为拜金主义、享乐主义等腐朽思想提供了潜在的温床”“大多数农民在乡风文明建设过程中是极为被动的,甚至是有所排斥,那些不能够增加生计的文化被农民无情地抛弃”[17],这究竟是否是一对矛盾体呢?经济发/cnuFDGv5+Go18ljSr9UFw==展和文明形成的关系,可以视为经济基础和上层建筑的关系,按照马克思主义观点,经济基础具有决定性力量,同时二者辩证统一、相互影响。亚当斯密从利己主义出发,亦有“人们对自己个人利益无意识的追求,会导致整个社会福利的增进”学说,由此发展经济应是毫不犹豫的事情,发展产生的矛盾仍要靠发展解决。但“不患寡而患不均”在乡村历来都有广泛群众基础,滋生问题的可能不是对发展的异议,而是由此导致的贫富差距,怎么看待发展和均衡的关系呢?国际上一般用基尼系数衡量贫富差距,以0.4为警戒线,高于则意味着差距过大,2022年我国基尼系数为0.467①,由此需关注发展的均衡问题,这与我们社会主要矛盾定位相契合。但党的十九大亦重申“我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变”,如果库兹涅兹倒U型假说在经济领域适用,那我们仍处在曲线“左侧”,“收入分配不平等的扩大是一个低收入国家快速经济增长和结构转变的必经阶段”[28],那么促进均衡的手段应重点考虑“坚持以人为本的核心立场、全面协调可持续的基本要求和统筹兼顾的根本方法”。

2.2 农民需求与文化供给错位

这种错位是多维度的,既有村庄的演变,也受制于政府的行动逻辑和社会的变迁,如果不明晰马克思人的需求理论在现阶段的历史方位,不立足中国基层现实,难免出现“刻舟求剑”或“南橘北枳”。如按“萌发-干预-互动-自觉”的演变逻辑,具备一定经济基础的农民已经开始渴望精神生活,本应开始步入良性互动环节,但“自己凑钱请戏班子和送上门的电影没人看”“旱厕改水厕,却没配套排水排污设施,既浪费了水资源又消灭了农家肥”现象频出。老龄和留守既成事实,行动不便、缺乏交流普遍存在,乡风文明建设无主体逻辑明显,而地方政府、村两委的行动则遵循的是行政逻辑而非服务逻辑,短期难以见效且无法准确测度的乡风文明一般被弃之门外。农民在经济技术快速进展中价值行为产生无序性变更,而传统文明中精髓如非遗、戏曲等,随着社会演变正在由市场品过渡为公共品,但既无人力财力保障,又被冠以市场行为束之高阁。同时,物质、技术文化的变迁速度快于制度文化、精神文化,如抖音、快手、微信等短视频平台,其开放分布的传播范式,碾压式超越报纸、杂志、广播电视等传统媒体, “农民沉浸在丰富多彩的信息海洋里,既可以接收到各种有用的现代信息,也极易受传统甚至落后信息内容的影响,考验着信息接收者的辨别力和自控力,对农民形成现代观念和行为方式将造成巨大干扰”[24]。

2.3 行为动机与外在表现的差异

农民外在表现与真实动机往往存在较大差异,这在乡风文明实践中随处可见。如烧香拜佛多缘于有事相求而不是笃信,打麻将多缘于空虚而不是嗜赌,贪便宜、不够孝贤多缘于囊中羞涩而非不知礼节,自身故土难离又渴望子孙走出乡村,非议权贵而60%认为农村最有面子的是当村干部,抵触摆席随礼又囊括其中不能自拔,提倡办事讲原则但行动奉行特殊主义,诸此种种不一而足。对这些行为、心态的内部机理溯源是必要的,它可能是一种社会心态问题,表现在“村民价值观的嬗变、政治参与的供应不足,以及乡情效能感的断裂所带来的情感、认知、信念中,是一种复合形式的情感失衡”[14];也可能与城乡差别、剪刀差等对农村冲击有关;更和社会的政治制度文明、经济发展水平和历史文化传统密不可分。当然,“如果事物的内在本质与它们的外在形式相吻合,那么所有的科学都将是无意义的”②,思维的任务本就是深入事物的内在联系,发现事物的本质内容。必须实事求是、因地制宜把握内部动机的差异,对其中有益因素和传统驱动力,要鼓励和支持用以培育新乡风;对落后、愚昧的部分,则负有容忍、弥补、引导义务,以充足的历史耐心来对待,义务教育、脱贫攻坚、移风易俗等工作的意义正在于此。

2.4 独立人格和熟人社会的纠结

中国传统的乡村是稳定性很高的熟人社会,费孝通[29]曾把传统的乡村结构看成是差序格局建构的关系网络,“从自己推出去的和自己发生社会关系的那一群人里所发生的一轮轮波纹的差序”,梁漱溟把传统乡村社会中人与人之间的关系看成是遵循着“伦理本位”基本原则。但现实显然已发生较大变化,基于私的概念和治理向基层的延展,宗族家长、乡贤权威、伦理道德弱化,青年一代普遍追求个性的表达,信奉基于法律规章的约束,而这很难用进步或退化予以界定,但毫无疑问的是,传统熟人社会的秩序调解模式已经不适用。如对调查问卷Q中社会关系部分进行分析,发生纠纷一般倾向于找谁解决一项?几乎无人选择家族长辈、乡贤能人。如何适应新的乡土秩序,可能部分西方理论有一定借鉴意义:问卷中邻里纠纷多源于耕地、林地、宅基地边界争议,历史上大多仅靠户家印证、安放界石等非精确手段,纠纷过程中难免出现双向委屈或强势碾压,借鉴科斯定理,要达到自然调和状态下的效益最大化,产权清晰和改善制度环境成为必要条件;而干群关系紧张,则多源于对农民对政策的不了解或干部对政策的曲解使用,如任何一方从这种信息偏差中获益,就会强化这种信念的重要性,形成典型的逆向选择、拉低人们的道德水准,形成“经都是好经,就是被歪脖和尚念歪了”舆论,而缓解这种现象,既需要加强对权力执行者的约束,更需要增加农民的政治参权和政策知情权,以降低信息不对称,像村务公开、党务公开这些政策,必须从农民视角了解是真实执行的,还是贴在院里但锁上大门。

2.5 文化底蕴和信仰不自知的矛盾

案例观察中农民对信仰的观点高度一致,在典型案例的调查问卷Q中,90%认为人们无任何信仰;复证案例的比例是92.5%,佛、道、民间(妈祖、关公)等仅占3.5%、0.22%、0.26%,然而对深厚文化底蕴的认知几乎人尽皆知,而且没有信仰的民族难以解释五千年文明史绵延不绝的辉煌图景,这是否是一种矛盾现象呢?这可能缘于农民对信仰的语义歧义和不自知。人们习惯将信仰定义为单一的、排他的、虚无的,但中国农民的信仰是在历史的演变进程中对多重有益因素的自然选择,是多重的、包容的、更高层次的,是实践积累的结果,如人的心灵归宿——寻根问祖、人的生活方式——耕读传家、人的文化表达——民俗节庆、人的价值判断——忠孝礼义、人的榜样模范——乡贤能人、人的行为规范——家风家训等,其表现多样且“日用而不自知”,以至于无法清晰表达。我们需要的是发扬历史主动,发现农民身上自带的乡风文明基因密码,并构筑一种语境,即其不是过时的、落后的、难以启齿的,要把群众日用而不自知的文明基因总结出来、讲出去,建立中国叙事体系,激发农民的信仰自知、文化自信。“没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴”③。

3 结束语

基于人的需要和行为现实作为出发点,自下而上观察,能发现乡风文明建设的诸多表象矛盾和逻辑困境,如果对这些矛盾点进行深入研究,则能够发现彰显社会的进展的因素和部分文明基因的强大。在实现中华民族伟大复兴的历史节点上,深刻理解乡风文明建设的重大意义,深入挖掘乡风文明建设的实践境遇和表象溯源,有助于理论创新、凝聚人心、鼓舞斗志,构筑中华民族的精神家园。同时,乡风文明内涵源远流长、博大精深,乡风文明建设是一个综合性、多方面的系统性工程,基于文化传承角度的乡风文明优秀基因梳理与提炼,以及基于现状分析的未来路径探索,有待于进一步研究。

注释:

① 《中国统计年鉴》2023年,1-4国民经济和社会发展比例和效益

指标。

② 《马克思恩格斯文集》第7卷[M].北京:人民出版社,2009:925。

③ 《习近平谈治国理政》第3卷[M].北京:外文出版社,2020:32。

参考文献:

[1] 高洪洋.新时期加强乡风文明建设的系统探索[J].系统科学学报,2019,27(4):60-64,76.

[2] 马伟亮,杨文毓.乡村振兴战略下乡风文明建设的意义及路径[J].中国经贸导刊(中),2021(4):86-88.

[3] 米华,王永.乡村振兴战略下乡风文明建设的内在目标论析[J].湖南科技大学学报(社会科学版),2021,24(6):121-128.

[4] 孙喜红,贾乐耀,陆卫明.乡村振兴的文化发展困境及路径选择[J].山东大学学报(哲学社会科学版),2019(5):135-144.

[5] 刘志刚.乡村振兴战略背景下重建乡村文明的意义、困境与路径[J].福建论坛(人文社会科学版),2019(4):15-20.

[6] 张琳,陈延斌.当前我国家风家教现状的实证调查与思考[J].中州学刊,2016(8):98-104.

[7] 陈庚,崔宛.乡村振兴中的农村居民公共文化参与:特征、影响及其优化——基于5省84个行政村的调查研究[J].江汉论坛,2018(11):153-160.

[8] 许婕,张磊.新时代乡风文明建设的理性审视与出路[J].齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版),2019(9):4-6.

[9] 宣朝庆,郝光耀.文明乡风如何形塑——以农村建房中邻里纠纷为中心的思考[J].中国农业大学学报(社会科学版),2018,35(3):96-102.

[10] 周军,韩广富.农村改革进程中的乡风文明问题及其对策[J].沈阳师范大学学报(社会科学版),2009,33(6):10-12.

[11] 唐成玲,陈诺,胡琴.乡风文明的政策实践与农民声音[J].中国农业大学学报(社会科学版),2022,39(4):73-88.

[12] 李冰强.区域环境治理中的地方政府:行为逻辑与规则重构[J].中国行政管理,2017(8):30-35.

[13] 张元洁,田云刚.乡风文明的谱系学分析与产业化重建[J].湖北社会科学,2019(10):50-55.

[14] 姜姝.乡风文明中的道德焦虑难题及其制度化解[J].南京农业大学学报(社会科学版),2018,18(6):52-59,158.

[15] 于法稳.新农村乡风文明的时代特征及建设路径[J].人民论坛,2022(5):29-31.

[16] 唐兴军,李定国.文化嵌入:新时代乡风文明建设的价值取向与现实路径[J].求实,2019(2):86-96,112.

[17] 黄昕,吴恒同,张振国.纵横磨合:乡风文明建设的多重逻辑——基于湖南省14个市州的调查分析[J].吉首大学学报(社会科学版),2019,40(4):124-133.

[18] 赵紫燕,许汉泽.再造新民风:政-社互动视角下乡风文明实践的新路径[J].南京农业大学学报(社会科学版),2023,23(1):115-124.

[19] 韩广富,刘欢.新时代农村基层党组织推进乡风文明建设的逻辑理路[J].理论探讨,2020(2):137-143.

[20] 刘淑兰.乡村治理中乡贤文化的时代价值及其实现路径[J].理论月刊,2016(2):78-83.

[21] 魏程琳.乡风何以文明:乡村文化治理中的嵌套组织及其运作机制[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2022,39(3):106-116.

[22] 王岚.少数民族优秀传统文化滋养文明乡风的路径[J].民族学刊,2020,11(2):103-109,145-146.

[23] 梁东兴,齐欢欢.乡风文明视角下“半工半耕”农户的家庭美德培育[J].中国矿业大学学报(社会科学版),2022,24(2):39-50.

[24] 李容达,李志明.大众传播媒介助力乡风文明建设研究[J].理论视野,2022(12):57-61.

[25] EISENHARDT K M. Building theories from case study research. Academy of Management Review, 1989,14(4):532-550.

[26] 贾旭东,谭新辉.经典扎根理论及其精神对中国管理研究的现实价值[J].管理学报,2010(5):658.

[27] 吴肃然,李名荟.扎根理论的历史与逻辑[J].社会学研究,2020(2):79.

[28] 郭熙保.从发展经济学观点看待库兹涅茨假说——兼论中国收入不平等扩大的原因[J].管理世界,2002(3):66.

[29] 费孝通.乡土中国[M].南京:江苏文艺出版社,2007:29.