国际视野下基础教育阶段“课程负担过重”问题及应对研究

2024-11-05丁瑞常韩卓言

摘 要:课程负担是课业负担的直接来源,“课程负担过重”已日益成为各国基础教育改革发展中面临的共性问题。一是社会发展对人才和教育提出了更高的要求;二是课程体系在实现阶段性“质变”之前,要忍受漫长的社会需求和学习内容持续增加的“量变”过程;三是政策执行偏差导致非预期性增负。许多国家和地区已经尝试了一些“减负”举措,但总体收效甚微。“减负”虽名为“减”,但政府的功夫应下在“增”上,即提高教育质量,增大优质教育资源供给;选拔性考试的“减负”改革则应重在破解“减负”中的“囚徒困境”。

关键词:课程负担;减负;“双减”;课程改革;囚徒困境;基础教育

中图分类号:G511 文献标志码:A DOI:10.3969/j.issn.1672-3937.2024.10.07

课业负担在我国基础教育领域是一个持续受到关注的话题。2021年7月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(以下简称“双减”),再次引发社会各界对这一问题的讨论。如今,越来越多的学生因为家长的教育焦虑情绪等因素接受超前教育、超纲教育而背负沉重的课业负担,但学校课程负荷超越学生身心发展的可承受性是造成中小学生课业负担过重的直接来源和现实根源[1][2]。实现“减负”的重任往往被寄托于课程改革。但是,课程改革并不会将“减负”作为自己的首要任务。二者在目标与路径上的分离便使得“减负”之举总是难见成效。[3]“课程负担过重”已成为越来越多国家基础教育改革发展中普遍面临的难题,并非我国独有现象。本文在国际视野下讨论基础教育阶段“课程负担过重”问题的表现、影响,以及各国当前的应对举措和困境,以期为我国落实“双减”提供借鉴和参考。

一、各国“课程负担过重”的主要表现及影响

如今,世界各国的中小学生在校学习的课程早已超出基本的读、写、算范围。“课程负担过重”最直观的表现便是课程门类日渐繁多。自2013年起,英国小学阶段的必修课程由《1988年教育改革法》规定的英语、数学、科学、历史、地理、工艺、音乐、美术、体育、宗教10门课程增至12门国家课程,包括作为核心课程的英语、数学和科学,以及作为基础课程的艺术与设计、计算机、设计与技术、地理、历史、语言、音乐、体育和外语。此外,所有学校从小学一年级起均需提供法定的宗教教育。[4]加拿大不列颠哥伦比亚省于2018年全面启用新课程框架,要求中小学开设英语、法语、数学、外语、社会、科学、身体健康、艺术(舞蹈/戏剧/音乐/视觉艺术)、应用设计、职业教育等课程。乌克兰在中学阶段设置了17门课程。[5]在新加坡,中小学课程包括生活技能、知识技能和学术三大类,其中被归入小学阶段学术课程的就有英语、母语、数学、科学、艺术、音乐、体育、社会研究8门,中学还开设丰富的校本课程。[6]我国教育部2022年印发的《义务教育课程方案和课程标准》规定义务教育阶段的国家课程设置道德与法治、语文、数学、外语(英语、日语、俄语)、历史、地理、科学、物理、化学、生物学、信息科技、体育与健康、艺术、劳动、综合实践活动等,此外省级教育行政部门和学校还需因地制宜设置地方课程和校本课程。[7]

尽管各国在新增课程的同时可能会尝试压缩部分原有课程的课时,但“课时再分配”不等同于“课程负担再分配”,往往只是“课程负担转移”而已。在课程改革过程中,新增课程的举措并不必然伴随着已有课程的容量、难度、要求的降低,那么压缩已有课程的课时可能只是把这些课程的学习负担由课上转移到了课后。事实上,进入21世纪以来,许多教育发达国家义务教育阶段学生的在校时间都呈现出了延长趋势。[8]根据经合组织的数据,在2014—2019年,其成员国在小学和初中阶段的必修课课时平均每学年增加了175小时。[9]自2007年实施“放学后儿童计划”以来,日本小学生平均每日在校时间由20世纪末的6小时以内增至7小时以上。[10]美国马萨诸塞州在2005年启动了“延长学习时间” (Expanded Learning Time)计划,将部分学校的在校时间每天增加2小时。美国联邦政府于2011年颁布《教育时间革新法》(Time for Innovation Matters in Education Act,TIME Act),将“延长在校学习时间”计划合法化,提出协助和授权州政府、地方政府和学校在一年内增加300小时的上课时间。[11]

除了在校强制学习时间的延长,校外自主学习时间成为课程负担转移的另一阵地。韩国在2013年的改革中要求减少语文、英语和数学等主科的课堂教学时间,但学生对于其“减负”效果表示质疑,因为所规定的课程内容和考核目标并未做出相应调整,任课教师只能加快教学进度,反致家庭作业量明显增多。[12]根据经合组织2015年国际学生评估项目(PISA)数据,参与此轮调查的各个国家与地区的15岁学生日均校外学习时长约为3.4小时。其中,新加坡、美国、韩国、俄罗斯、意大利等国学生的日均校外学习时长超过4小时,而我国四省市(北京、上海、广东、江苏)、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔和突尼斯的学生日均校外学习时长达5小时。[13]此外,校外补习(又称“影子教育”)扩张问题也接踵而至。自20世纪末以来,校外补习已从东亚地区扩展到中亚、欧洲、北美等地,呈现席卷全球之势。[14]澳大利亚约20%的父母送孩子接受课外补习;斯洛伐克有56%的学生表示自己接受过课外私人辅导;英国约12%的小学生和8%的中学生接受课外补习。[15]尽管不能排除造成学生校外学习时间延长的一部分原因来自于学校课程学习负担之外,但课程负担日益增大至少是一个重要因素。

值得注意的是,不少研究均表明,学习时间和学业成就并非简单的线性关系,更非正相关。一项面向我国上海市四年级和七年级学生的实证研究发现,学生学业成绩与教师布置作业时间的相关曲线呈现倒“U”型。[16]PISA数据也显示,每周学习时间不足20小时和超过39小时的学生,平均成绩更低。[17]此外,学习时间不断增加导致学生睡眠时间缩短等问题。有研究显示,我国基础教育阶段学生睡眠时间普遍低于国家规定的“小学生每天不少于10小时、初中生不少于9小时、高中生不少于8小时”,而充足的睡眠时间、良好的身心发展环境和高质量的学业成就是教育成功的必要条件。[18]此外,已有大量研究显示,过重课业负担给学生的幸福感和非认知能力发展等方面带来消极影响。

二、“课程负担过重”

成为全球普遍问题的原因

(一)社会发展对人才和教育提出了更高的要求

20世纪中后叶以来,科学技术日新月异,知识经济迅猛发展,全球化不断深入,国际竞争日益激烈。这一系列重大变化导致了全世界范围内对于人才数量和质量越来越高的需求,并因此引发了各国一轮又一轮的人才培养目标升级和人才培养体系改革。20世纪70年代,北美开始兴起“全人教育”(holistic education)思潮,它促使教育目标不再局限于实现个体在知识和技能方面的发展,而是关注并培养在生理、社会、道德、智力、精神、创造性等方面全面发展的“完整的人”。[19]在马克思关于人的全面发展的理论指引下,中国共产党也在百年教育实践探索中逐步形成了全面发展的人才观。[20]教育目标与人才观的变化最终反映到各国课程体系的调整与重构上。

1989年,美国的《国家教育目标报告:建设一个学习者的国度》提出了六个教育目标,指出学校教学的核心是培养学生的责任心、独立思考能力、深入学习能力和高效工作能力,同时明确提出“到2000年,美国学生应该在数学和科学成绩上占据世界首位”。[21]日本于1996年提出培养学生“生存能力”,并在1998年中小学课程中新增“综合学习”领域,以培养学生自主学习思考,以及适应国际化、信息化等社会变化的素质和能力。[22]德国国家教育研究委员会在20世纪90年代的一项调查中指出,德国的课程设置应进一步强调培养学生自我调节与适应、自我保护、建设性思维、自我管理、责任和创造力在内的各种能力。[23]爱尔兰的中学在1996年开展强制性的公民教育,并在2000年增加强制性的健康教育。此外,雇主和大学还向中小学施加影响,要求在课程中引入创业教育、关键数字技能等内容。[24]

进入21世纪后,各国对人才规格的期待进一步提升。许多国家、地区、国际组织相继开展了有关“21世纪需要怎样的人”的研究,并开启了一场聚焦“21世纪技能”(21st century skills)的教育改革运动。[25]除了作为21世纪技能核心的“4C”,即批判性思维、沟通能力、合作能力和创造力,信息素养、媒介素养、财经素养、可持续发展能力、算法思维等“新素养”正被不断纳入各国的人才培养目标和课程体系。[26]美国的21世纪学习合作组织(Partnership for 21st Century Learning)于2002年构建了一个包含12项核心技能的“21世纪学习框架”[27],对美国教育产生了广泛的影响[28]。新加坡教育部于2010年发布“21世纪胜任力框架”,提出要培养学生六方面的核心价值观,五方面的社交能力,以及公民意识、全球意识、跨文化沟通技能,批判性和创意思维,沟通、协作和信息技能三方面的“新兴21世纪胜任力”。[29]芬兰于2016年对基础教育核心课程进行改革,新课程围绕学会学习和思考的素养、文化交流和表达素养、关心自己和管理日常生活素养、多元识读素养、信息通信技术素养、工作和创业素养、参与和创造可持续未来素养七项横向素养展开。[30]2018年,巴西以“十大核心素养框架”为依据,开展了新一轮基础教育课程改革。[31]

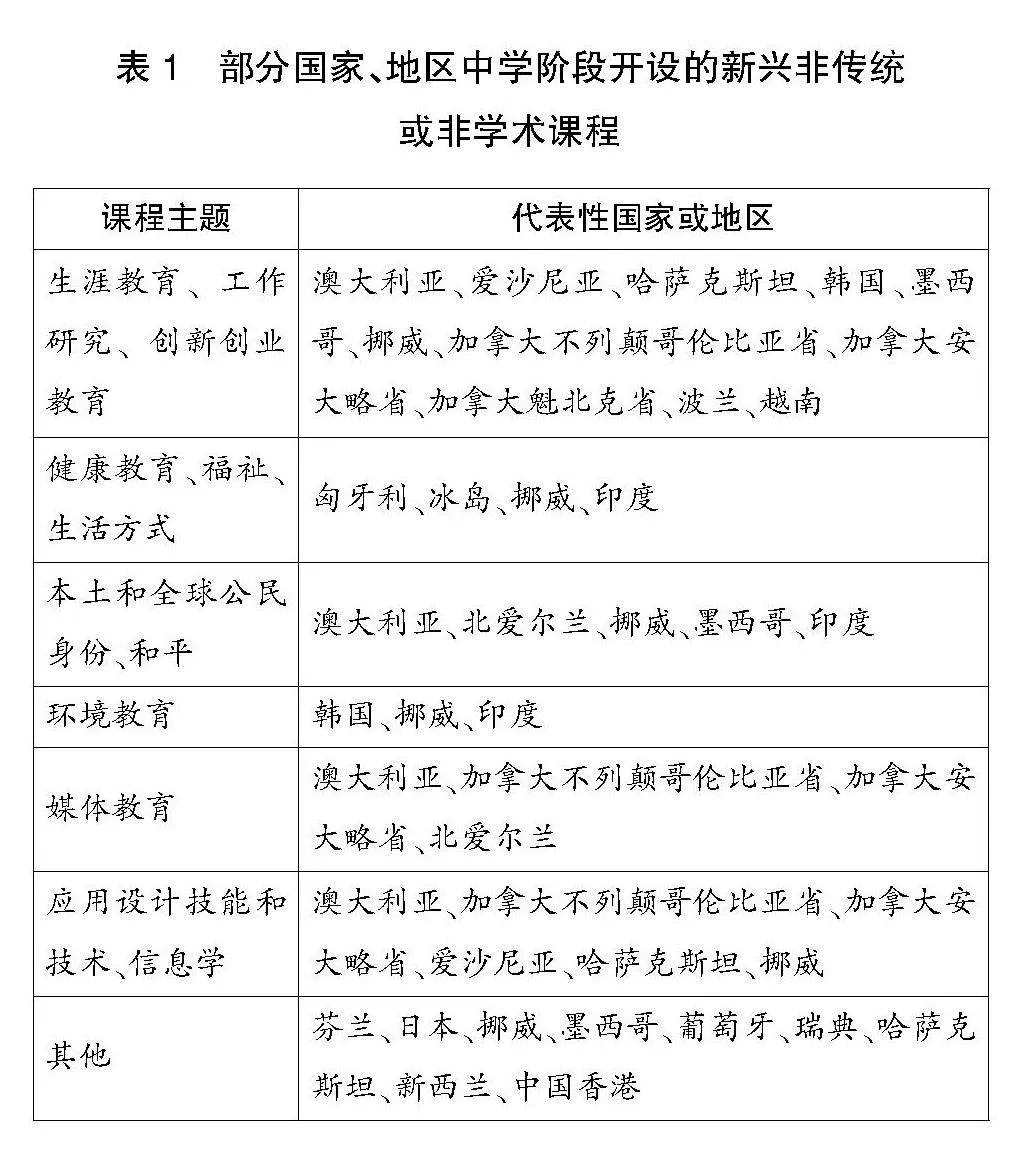

为应对社会发展对人才和教育不断提出的新的、更高的要求,非传统或非学术性内容被不断加入各国基础教育阶段课程体系(见表1)[32],引发课程改革的“减负悖论”,即虽被寄予“减负”的厚望,实际却是不减反增。

(二)课程结构调整需要较长周期

在课程改革中,“质”的课程结构调整是消化“量”的课程负担增长的一种重要机制。然而,无论在哪一个国家和地区,课程体系在实现阶段性“质变”之前,均要忍受漫长的社会需求和学习内容持续增加的“量变”过程。

一方面,课程改革面临“决策时间滞后”(decision-making time lag)问题,即人们从认识到外部世界的变化到做出课程改革决策之间会存在一个较长的时间差。[33]另一方面,从政策制定的角度来看,课程改革涵盖问题概念化、政策审议、实施和评价等过程,涉及课程理念、育人目标、课程计划、教学方法、评价体系等多角度的变革,牵扯社会、政治、经济各方的利益。[34]因此,在大多数情况下,各国课程改革的周期短则两三年,长则十几年。根据经合组织的统计,在澳大利亚、芬兰、日本、韩国、新加坡,课程改革周期一般是5~10年;在加拿大魁北克省和越南,改革的周期长达15~20年。[35]但在发生系统性、结构性课程改革之前,人们往往会先以零散的“做加法”措施对外部世界变化做出权宜性回应,即“要什么加什么”,使得“课程负担过重”成为每次课程转型前必经的阵痛。

(三)课程改革中无法避免政策执行偏差

教师是课程的直接实施者,其对课程改革政策的认同与执行情况关乎改革的最终成效。然而,因为各种主客观因素,课程改革实际上总是无法避免政策执行偏差,而这种偏差可能导致即使是以“减负”为出发点的课程改革也最终造成“增负”的实际结果。

一方面,这种偏差体现为教师应对改革的能力与经验不足。面对课程改革和学科体系的调整,教师缺乏足够的知识与技能,也无法在繁重的日常教学中抽出时间来应对这些问题[36],致使教师在政策执行中会偏向采取省时省力的低成本举措,一些本应“整合”或“替代”原有内容的新要求落到具体实践中就变成了简单的“叠加”。例如,新西兰2007年的课程改革旨在推动21世纪技能与具体学科课程的结合。但在实践中,大部分教师却误将21世纪技能和学科课程视为两个互相独立的部分,因而出现让学生一边学习具体学科,一边学习21世纪素养的情况,导致学生负担加重。[37]

另一方面,政策执行偏差源于教师对课程改革的消极情绪。出于深层的教师文化所形成的保守性格[38],教师往往不愿主动抛弃自己熟悉的课程内容和教学方法。即便在以拥有质优量足的基础教育师资队伍而名噪全球的芬兰[39],其教师也被报道称在课程设计中几乎不愿意放弃任何原有的教学目标和内容。在新的课程内容面前,他们更倾向于将其“增加”到原有体系中,而非使之“替换”原有内容。[40]这种消极情绪也可能来自一些教师对改革政策单纯的不认同。课程与教学领域不同于教育行政系统,其遵循的是一种“正当逻辑”(logic of appropriateness)[41],即教师如此从事课堂教学是因为这些观念和做法是自然、正确、合理且符合预期的[42]。这使得有些一线教师会对课程改革采取抵制态度。国家政策的强制性与一线教师的能力不足和消极情绪之间的矛盾,最终导致出于对种种利害关系的衡量,现实改革走向追求“政治正确”的仪式化。[43]例如,我国新课改后,有些教师怕完全使用新教材会影响学生的考试成绩,便走一条“中庸”之路:课堂上用新教材,辅导时用老教材,或者二者相互补充,以达到“理想的效果”。[44]这显然会使学生负担不减反增,与改革初衷背道而驰。

三、各国应对“课程负担过重”问题的

主要举措

(一)删减课程内容,降低课程难度

减少课程负担最直接的做法是删减和降低部分课程内容和难度。1985年,美国科学促进协会(AAAS)联合美国科学院、联邦教育部等12个机构,启动了一项中小学课程改革的国家计划——“2061计划”(Project 2061),其中一项重要内容即删除当时美国中小学科学教育中的部分主题和不必要的细节,减少技术词汇数量,以及删掉课程中无用的重复。[45]日本在1988年修订《学习指导要领》,其中包括对原有课程内容进行大刀阔斧的删减和调整,减少了约30%的知识点,并降低课程难度。[46]1992年,我国颁布《九年义务教育全日制小学、初级中学课程计划》,更新了课程内容,降低了难度。[47]2001年,教育部印发《基础教育课程改革纲要(试行)》,改变课程内容“繁、难、偏、旧”被明确写入此轮课程改革的六大具体目标之一。[48]澳大利亚新南威尔士州教育标准局(NSW Education Standards Authority)于2020年宣布开展课程改革,要求解决“现行课程内容过于繁杂,无法保证充足的时间进行深度学习”等问题,并承诺2021年减少20%的高中选修课来促进核心课程的学习。[49]

(二)开展跨学科学习

开设新课程虽是教育系统回应外部新需求最简单、效果最直观的方式,但导致了课程负担的刚性增长。为此,有些国家和地区将社会需求转化为跨课程主题和(或)跨课程素养,然后将其嵌入现有的学科或学习领域,而不是创建新的学科或学习领域,以缓解课程容量有限与社会需求不断增长之间的矛盾。芬兰在2004年的《基础教育国家核心课程》中提出“跨学科主题”概念,并在2014年的改革中进一步将之发展为“跨学科素养”,提出“跨学科素养—学段任务—学科目标”的目标层次体系,强调用素养将不同学段和不同科目关联并整合起来。课程整合则可以围绕某一共同话题,以一门学科为主或者多门学科协同并进的方式展开。2016年,芬兰提出用7项横向素养来组织核心课程,并明确规定学校每学年必须至少开展一次跨学科综合学习,地方和学校则还可根据自身实际和学生兴趣设计不同主题的学习模块。[50]日本在2018年启动新一轮基础教育课程改革,将社会对人才素质的需求概括为“知识与技能”“思考力、判断力、表达力”“学习态度与人格涵养”三方面的跨学科“资质能力”,要求所有学科的课程目标与内容从培养这些“资质能力”出发进行重新梳理,并寻求学科之间横向的交叉及学段和考试之间纵向的衔接,而非新增专门培养“资质能力”的新科目。[51]

(三)实行选修、选考制度

应对课程种类、内容日渐繁多而个人学习精力有限的另一种改革举措是增加学生的66d103c8c7f78332753645d74ee13d30学习选择权,即采取选修、选考制。自20世纪90年代起,英国对其普通教育证书高级水平(General Certificate of Education A-level, GCE A-level)课程体系开展改革,限定必修数学、科学和现代外语等学术科目的同时,增设模块化的选择性课程,丰富原来封闭的课程体系。不同选择科目加上不同科目的不同模块,共提供多达两万余种的科目选择组合。[52]芬兰在2012年颁布的《基础教育国家总体目标和课程学时分配的政府法令》中划分了“艺术与实用课程”和“环境与自然”两大跨学科课程群,学生对于同属一个课程群的课程具有一定的选择权。[53]澳大利亚新南威尔士州实行高中毕业证书(Higher School Certificate)制度,允许考生根据兴趣和特长自由选择考试科目。[54]法国教育部于2019年规定,普通高中课程由公共文化基础课、专业选修课和选修课三部分组成,学生必修公共文化基础课,在限定门数的情况下自由选学专业选修课和选修课。[55]韩国教育部于2018年公布《2022学年度大学入学考试制度改革方案与高中阶段核心教育方向》,决定取消文理分科制,打破学科界限,允许学生从17门科目中任选两门参加高考。[56]此外,关键学科必考、非基础学科选考也是许多国家和地区中考改革的共同方向。[57]除了减少总结性、选拔性考试科目,降低甚至取消形成性评价也被视作一种减负举措。例如,韩国自2016年开始在全国范围内实施初中“自由学期制”,即根据地方或学校情况指定初一或初二的一个学期为“自由学期”,在整个“自由学期”,学校取消一切考试或考查,以减少学生的学业负担。[58]

四、减轻课程负担的困境与“双减”展望

“课程负担过重”已近乎成为全球基础教育改革发展中面临的共性问题。纵观各国实践,笔者认为至少有三点困境阻挡着“减负”的前进之路。

第一,随着时代的发展,社会对人才的素质规格需求越来越高,这与“减负”存在着一定的内在矛盾。虽然各国的课程改革在加入新内容的同时往往伴随着对旧内容的删减,但大多数情况下减的没有增的多。而且,对教育质量下滑的担忧始终会成为阻碍以“减负”为方向的课程改革的重要力量。实施“宽松教育”改革后,日本学生在随后于2006年开展的PISA中的阅读、数学和科学成绩排名相比3年前皆出现下滑,造成公众对于“宽松教育”的排斥和反对。[59]尤为重要的是,个人理性和集体理性的不一致会使“减负”陷入“囚徒困境”博弈:即便所有人都在理性上赞同“减负”,个体出于对他人是否会落实“减负”的不确定性,也会自觉或不自觉地要选择“增负”策略以应对别人的任何选择。[60]正因如此,“心中赞同减,行动上不敢减”“课内减,课外增”等现象屡见不鲜。有研究发现,在韩国,课内的减压便成为课外增压的理由。[61]

第二,跨学科学习看似能化“多”为“一”,但其核心使命不是减轻学生的课程负担,而是培养学生“横贯能力”、系统思维等素养。虽然在经合组织的研究报告中,跨学科学习被视作应对课程内容膨胀(content expansion)的一种策略[62],但实践中,跨学科学习一般是在分科学习中新增跨学科主题内容,或是在分科课程之外再设跨学科课程。爱沙尼亚在传统学科中融入跨学科主题与素养,与新增独立科目并行不悖。例如,对于信息通信技术,既设置了专门课程,又在其他学科中以跨学科学习的形式渗入。[63]由国外经验看来,跨学科学习不仅发挥不了明显的减负作用,甚至可能进一步增负。

第三,选修、选考制度很大程度上只能引发课程负担的重新分配,而难以降低课程负担的绝对总量。课程负担重否不能仅仅从表层的科目数量、课程内容量和难度来评判,归根结底是要看引起了学生多少的学习投入。高利害的选拔考试作为教育的“指挥棒”毫无疑问会极大影响学生的学习投入。但是,在教育竞争极其激烈的环境下,选拔考试科目的多寡影响到的主要是学生的学习投入结构,而非投入总量。有学者指出,减少考试科目这种措施根本起不到“减负”的作用,只不过是将学生的精力不成比例地集中到需要参加选拔性考试的几门课程而已。[64]韩国的“无考试”改革不仅没有如愿降低学生的学习负担,反而因为没有了考试成绩这一最为直观的“家校沟通工具”,许多父母因无法及时掌握学生学习状况而感到恐慌和焦虑,纷纷将孩子送往课外辅导机构。[65]

总体上,目前各国的种种“减负”举措普遍收效甚微。应当看到,“减负”是必要的,各利益相关者同时也要对“减负”形成理性的认识。一方面,只要社会在发展,人类在发展,世界对人才的素质规格和教育质量的诉求就会不断增长。因此,以“减质”为代价的“减量”于集体、于个人,都是既不可能也是不可为的。有学者认为,我国中小学的学业abb8c05e54f338722c2b22f8dc3a0863负担问题并不在于“过重”与否,而是时间分配不均衡、不合理以至于阻碍了学生的全面可持续发展。[66]换言之,所谓“减负”,并不是简单地降低学习要求、减少学习时间,而是要扭转把学生大量精力引向无益于他们身心健康发展和“21世纪技能”培养的机械性应试训练的不良导向。另一方面,虽然政府可以直接决定课程改革的公共政策,但所产生的实际课程负担取决于个体对于学习时间投入及分配的自由决策。政府要研判好、设计对“影响杠杆”,对个体决策发挥正确的方向引领作用。

影响个体学习时间投入量的主要是竞争的激烈程度,归根结底是优质教育资源的供给问题。根据教育部公布的数据,2021年我国高中阶段毛入学率已达91.4%,高等教育毛入学率达57.8%。[67]这在世界范围内都已属较高的发展水平。但是,我国的中考、高考的竞争激烈程度并没有随着高中、高等教育入学率的升高而降低,甚至还有所上升。人们越来越不满足于“有学上”,而是希望“上好学”。这是新时代社会主要矛盾在教育领域的直观体现。如果人人都能“上好学”,教育焦虑情绪引发的“教育内卷”“教育内耗”自然得到舒缓。因此,“减负”虽名为“减”,但从长远来讲,从治本出发,功夫应下在“增”上,即提高教育质量,增大优质教育资源的供给。

影响个体学习时间分配结构的则是国家设置什么课程,甚至更重要的是选拔性考试考什么内容。在这个问题上,就公共政策而言,首先必须立足于国家“五育并举”的教育方针。课程设置必须保证五育课程开齐、开足,而将五育均纳入选拔性考试是确保五育能够并举的重要机制。就“减负”问题而言,选拔性考试改革的可为之处并非减少科目、降低难度,而是通过考查内容、考查方式的变革,让切实落实了“减负”的学校、家长、学生能得到激励(如获得好的考试成绩),不再鼓励“打时间仗”“搞题海战术”的做法(如获得不了好的考试成绩)。“减负不减质”乃至“减负增效”或不再只是口号或理想。

参考文献:

[1]孟宪云,罗生全.过重学业负担生成的课程动因及其优化策略[J].教育发展研究,2017,37(Z2):108-112.

[2]黄伟.“减负”:课程与教学的担当和作为[J].教育发展研究,2013,33(24):41-45.

[3]刘家访.未来十年立足减负的课程改革[J].课程·教材·教法,2013,33(5):33-37.

[4]Department for Education. The national curriculum in England: key stages 1 and 2 framework document[R]. London: Department for Education, 2013.

[5]MORENO J M. The dynamics of curriculum design and development: scenarios for curriculum evolution[C]//BENAVOT A, BRASLAVSKY C, TRUONG N. School knowledge in comparative and historical perspective. Dordrecht: Springer,2007:195-209.

[6][29]丁瑞常,康云菲.新加坡教育制度与政策研究[M].北京:人民出版社,2020:135-154.

[7]中华人民共和国教育部. 义务教育课程方案(2022年版)[M]. 北京:北京师范大学出版社,2022: 9.

[8][10]王澍,倪娟.学生在校时间分析及对弹性离校的启示[J].当代教育科学,2018(8):54-57.

[9]OECD. Education at a glance 2020: OECD indicators[R]. Paris: OECD Publishing,2020.

[11]杨光富.美国“延长在校学习时间”渐成潮流[J].上海教育,2016(17):54-57.

[12][61][65]顾钧,顾俊.中学生减负:韩国的经验及反思——基于“无考试学期”项目的分析[J].比较教育研究,2015,37(8):20-25.

[13]OECD.PISA 2015 results (volume II): policies and practices for successful schools[R]. Paris: OECD Publishing,2016.

[14]马克·贝磊,廖青.“影子教育”之全球扩张:教育公平、质量、发展中的利弊谈[J].比较教育研究,2012,34(2):13-17.

[15]European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture. The challenge of shadow education: private tutoring and its implications for policy makers in the European Union[R].Brussels: Publications Office, 2011.

[16]汤林春,傅禄建.课业负担与学业成绩关系的实证研究[J].上海教育科研,2007(12):32-36.

[17]OECD.PISA 2018 results (volume V): effective policies, successful schools[R].Paris: OECD Publishing,2020.

[18]刘坚,赵利曼,杜宵丰,等.高中生睡眠时间与高学业成绩的理想匹配模式探究及预警[J].华东师范大学学报(教育科学版),2020,38(3):71-79.

[19]刘宝存.全人教育思潮的兴起与教育目标的转变[J].比较教育研究,2004(9):17-22.

[20]顾明远.中国共产党百年的教育价值观[J].北京师范大学学报(社会科学版),2021(5):29-34.

[21]李建华.标准运动:美国90年代的基础教育改革述评[J].课程·教材·教法,2000(12):53-55.

[22]方明生,沈晓敏o7eMd7mG0V8BINWuewtoxg==.日本基础教育课程改革的动向及若干分析[J].全球教育展望,2001(4):40-48.

[23]刘丽丽TGClxi3pBFtg+HpxZYSwIg==.德国基础教育的课程改革[J].比较教育研究,2005(7):23-26.

[24][26][32][40][62][63]OECD. Curriculum overload: a way forward[R]. Paris: OECD Publishing,2020.

[25][28]邓莉,彭正梅.美国学校如何落实21世纪技能——21世纪学习示范学校研究[J].外国教育研究,2017,44(9):51-71.

[27]Partnership for 21st Century Learning. Framework for 21st century learning[EB/OL].[2022-07-20].http://www.p21.org/our-work/p21-framework.

[30]Finnish National Board of Education. New national core curriculum for basic education: focus on school culture and integrative approach[R]. Helsinki: Finnish National Board of Education,2016.

[31]胡昳昀,秦毛毛.巴西基于学生核心素养的课程改革研究[J].比较教育研究,2021,43(6):74-80,88.

[33][35]OECD. What students learn matters: towards a 21st century curriculum[R].Paris: OECD Publishing, 2020.

[34]屠莉娅.课程改革政策过程:概念化、审议、实施与评价——国际经验与本土案例[D].上海:华东师范大学,2009.

[36]尹弘飚,李子建,靳玉乐.中小学教师对新课程改革认同感的个案分析——来自重庆市北碚实验区两所学校的调查报告[J].比较教育研究,2003(10):24-29.

[37]SINNEMA C. Monitoring and evaluating curriculum implementation: final evaluation report on the implementation of the New Zealand curriculum 2008-2009[M]. Auckland: Ministry of Education,2011:76.

[38][44]杨明全.论教师参与课程变革[D].上海:华东师范大学,2003.

[39]丁瑞常.基础教育师资队伍建设:芬兰经验及其对我国的启示[J].新课程评论,2017(1):113-120.

[41]尹弘飚.论课程变革的制度化——基于新制度主义的分析[J].高等教育研究,2009,30(4):75-81.

[42]MARCH J G, OLSEN J P. The logic of appropriateness[C]//GOODIN E R. The Oxford handbook of political science. New York: Oxford University Press, 2013:478-497.

[43]孟照海.深化教育综合改革的制度逻辑——兼论学生“减负”政策低效的根源[J].中国教育学刊,2014(1):28-31.

[45]李高峰,胡卫平.美国“2061计划”减轻科学课程负担的缘由、目的及实施策略[J].教育理论与实践,2012,32(20):40-43.

[46]高峡.当前日本义务教育的课程改革及其特点[J].课程·教材·教法,1999(6):52-58.

[47]谢翌,马云鹏,张治平.新中国真的发生了八次课程改革吗?[J].教育研究,2013,34(2):125-132,146.

[48]教育部.教育部关于印发《基础教育课程改革纲要(试行)》的通知[EB/OL].(2001-06-08) [2022-07-19]. http://www.gov.cn/gongbao/content/2002/content_61386.htm.

[49]NSW Government. NSW Government response to the NSW Curriculum Review final report[R].Sydney: NSW Government,2020.

[50]Finnish National Agency for Education. National core curriculum for basic education[EB/OL].[2022-07-19].https://www.oph.fi/en/education-and-qualifications/national-core-curriculum-basic-education.

[51]高益民,王希彤,李宗宸.面向核心素养的安倍课程改革[J].外国教育研究,2021,48(2):18-32.

[52]苗学杰.英国“高考”科目自选的制度设计、现实难点与警戒意义[J].比较教育研究,2018,40(9):26-34.

[53]Finnish National Agency for Education. Distribution of lesson hours in basic education[EB/OL].(2022-05-25)[2022-05-25]. https://www.oph.fi/en/distribution-lesson-hours.

[54]苗学杰,王岩.澳大利亚“高考”科目自选的制度体系探析[J].比较教育研究,2020,42(3):34-41.

[55]张玉环.法国2021年大学考试招生制度改革评析[J].比较教育研究,2020,42(3):42-49.

[56]凌磊.韩国2022年大学考试招生制度改革评析[J].比较教育研究,2019,41(5):36-41.

[57]刘强,丁瑞常,位秀娟.世界主要国家和地区“中考”制度的主要特点及基本改革趋势[J].教育理论与实践,2014,34(32):21-23.

[58]姜英敏.韩国中小学史上最严“减负”政策举措[J].人民教育,2018(9):74-76.

[59]李本友,田慧生.“宽松教育”的逆转及其启示——评日本《学习指导要领》的最新修订[J].教育探索,2010(1):149-151.

[60]文雪,扈中平.从博弈论的角度看“教育减负”[J].中国教育学刊,2007(1):22-24.

[64][66]马健生,吴佳妮.为什么学生减负政策难以见成效?——论学业负担的时间分配本质与机制[J].北京师范大学学报(社会科学版),2014(2):5-14.

[67]教育部.2021年全国教育事业发展统计公报[EB/OL].(2022-09-14)[2022-10-10].http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/sjzl_fztjgb/202209/t20220914_660850.html.

Problems and Countermeasures of Curriculum Overload in Basic Education

from an International Perspective

DING Ruichang HAN Zhuoyan

(Institute of International and Comparative Education, Beijing Normal University, Beijing 100875, China)

Abstract: Curriculum load is the direct source of study load. Curriculum overload has increasingly become a common issue in the reform and development of basic education in many countries. First, with the development of society, there are higher demands for talents and education; Second, the curriculum system has to endure a prolonged period of quantitative expansion of social demands and learning content before triggering qualitative revolution; Third, the deviations in policy implementation lead to unexpected increases in the curriculum load. Some countries and regions have taken measures to respond to the challenge, but the overall effect proved to be limited. Although the final goal is to reduce the load, the government should focus on “increase”—that is, improving the quality of education and expanding access to high-quality education resources. As for the reform of selective examinations, the key lies in breaking through the “prisoner’s dilemma” of burden alleviation.

Keywords: Curriculum load; Burden alleviation; “Double Reduction” policy; Curriculum reform; Prisoner’s dilemma; Basic education

编辑 朱婷婷 校对 吕伊雯