艺术社会学视野下的展览制度初探

2024-11-04高宇

摘 要 为了恪守价值中立原则,迪基放弃了艺术制度的历史维度,而选择将其看作现成的、无须加以考量的惯例和语境。这种审美态度之后的全新“迷思”,便是迪基艺术制度理论的悖谬所在。本文以比格尔的艺术社会学为理论视野,以艺术制度框架的纽结点即展览为研究对象,首先阐明了艺术所处制度语境的社会历史建构、真实具体运作与文化权力关系,进而对展览概念的评价内涵和历史内涵进行了回溯和揭示。通过展览审视艺术制度的具体运作,本文尝试将一种艺术迷思对另一种的取代,阐述为新旧艺术制度的历史更迭,目的在于思考审美态度和艺术惯例“迷思之争”的破解方法。

关键词 乔治·迪基;艺术体制论;艺术社会学;展览制度

Abstract: In order to abide by the principle of value neutrality, Dickie abandoned the historical dimension of the art institution, and chose to regard it as a ready-made and unconsidered convention and context. This new "myth" after aesthetic attitude is the paradox of Dickie's institutionalLE15kivTEphJYScNm0fLVAQJUCCMYQlBtZVSh/Ma2Io= theory of art. Taking Bürger's sociology of art as the basic theoretical vision, and exhibition, the knot point of art institutional framework, as the research object, this paper first clarifies the socio-historical construction, real and specific operation as well as cultural power relations of the institutional context in which art is located, and then retrospects and reveals the evaluation and historical connotation of exhibition. By examining the specific operation of the art system through the exhibition, this paper attempts to interpret the substitution of one art myth for another as the historical change of the old and new art institution, aiming at thinking about the way to crack the "myth dispute" between aesthetic attitudes and artistic conventions.

Keywords: George Dickie; institutional theory of art; Sociology of art; exhibition system

一、艺术制度理论的兴起与迪基艺术体制论的困境

(一)诞生于当代艺术现场的艺术制度理论

20世纪50年代以来,波普艺术(Pop Art)继承了现代主义先锋派的“反艺术”遗产,以消费社会大众文化符号的挪用、重构、拼贴和重复发展了达达主义(Dadaism)的“现成品”艺术(图1)。自此,一种强调观念或概念、艺术家行为及其独特意义的艺术,也就是“观念艺术”,成为20世纪60—70年代西方当代艺术的主流思潮。它不仅引发了后现代艺术创作的质变,也使得古典和现代艺术叙事双双堕入失语境地。究其原因,传统的艺术叙事模式要么遵循瓦萨里[1]的“技艺进步论”或布克哈特-沃尔夫林师徒[2]的“体裁—风格论”,要么采取格林伯格[3]的“媒介—形式论”;但它们均不能回答“艺术的终结之后,艺术为什么还是艺术”这个关键问题。

传统艺术叙事遭遇当代危机,很大原因在于它始终沿袭着某种“内部思路”,也就是从美学或审美问题出发来思考艺术的创作与接受。这形成了对艺术采取本质主义美学定义的艺术哲学传统,即一种基于艺术自主性来追问艺术普遍原则的本质论路径。[4]想要将当代艺术纳入艺术史的讨论,并为其找到适用的全新叙事模式,似乎同样需要首先解决当代艺术的定义问题。然而,艺术哲学研究中的分析美学派却另辟蹊径,转而对艺术的可定义性提出了质疑。基于维特根斯坦的反本质主义路径,韦茨转向了对“如何正确描述和使用艺术概念”的探究。与其相对,曼德尔鲍姆则试图寻找能够统摄艺术品共性的“关系属性”(relational property),在不抛弃艺术本质的前提下为其下一个完整定义。二人松动了传统艺术理解方式的本质主义基础,为艺术的界定提供了“外转向”的全新视角。

在上述开放性和关系性艺术概念的探索基础上,丹托(图2)和迪基(图3)开始关注艺术本质的“非显明特征”,沿着“为何”而不是“何为”的思路先后提出了“艺术界”(artworld)和“艺术惯例”的理论(institutional theory of art)。在丹托看来,某物能够被“指认”(is of artistic identification)为艺术,是由于艺术界,也就是艺术史知识和艺术理论氛围的存在。[5]受前者启发,迪基则指出“艺术品资格”源于社会制度也就是艺术界的“授予”(confer)行动。[6]以此二人为代表,艺术体制论,也就是一股围绕艺术的历史、理论和体制性语境(context)等外部要素来讨论和界定艺术的热潮开始兴起。

艺术制度理论遭遇的质疑和指责,和它收获的支持和拥护一样多。和丹托明确自己从本体论角度出发建构艺术界,从形而上学层面区分艺术品与寻常之物的艺术哲学底色不同,迪基立足鲜明的跨学科视野,更为全面地勾勒了作为艺术语境和背景的艺术界,也就是由不同角色(roles)及其围绕惯例展开的实践组成的文化结构框架,因而其“体制”概念相较于丹托更具社会学色彩。然而,正是在这些社会角色的具体明确性和这一文化结构框架运作机制的模糊性之间,对迪基及其艺术体制论的评价与批评蜂拥而至。例如,以伊顿和迪菲为代表的支持者认可艺术惯例论及其体制性事实,但否认艺术具有本质性;以沃尔海姆、莱文森等为代表的反对者则质疑体制权威授予的武断特征,承认艺术的私人性和内部历史性;而以赫勒与费赫尔为代表的布达佩斯学派,干脆认为艺术无法从根本上被制度化。

(二)价值中立原则与迪基艺术制度理论的困境

针对艺术制度理论的评价与批评声音林林总总。迪基积极地回应了其中的大部分,并在这一过程中修正、完善和发展了自己的理论。例如,通过回应沃尔海姆,迪基巩固了将艺术制度看作“文化建构”(cultural construction)而非具体组织机构的论调;通过回应比尔兹利,迪基放弃了“表征性”体制实践而选择了“类型性”体制实践的概念,并深化了艺术体制的文化框架性质;此外,迪基接受了维安德对惯例的进一步划分,基于“行动体制”和“法人体制”的区分补充了自己的艺术生产规则理论,等等。[7]

但针对一些关键问题,迪基却没能正面予以回应,或是回应得并不尽如人意。例如,戴维斯针对艺术资格授予何以“不是一种行使属于社会界定职能的权威行为”而感到困惑,但迪基始终坚持这种权威并非来自“体制认证的资质和地位”,而是源于卓越的艺术知识和技巧;另一则也是更为致命的批评来自卡罗尔,他认为艺术界框架中要素,即艺术品、艺术家、公众、艺术界和艺术界系统之间陷入了循环论证。[8]但迪基则认为自己的艺术体制框架是牵一发而动全身的有机整体,因而无法用直接和线性的方式清晰描述。[9]

上述内容远非针对艺术制度理论的所有批评,也不是迪基自我辩护的全部。然而,一条重要的线索在此已然显现。首先,迪基尽可能地考察艺术的外部社会体制要素,但有意识地以体制框架的文化性本质消解其实际组织特征(放弃“惯例”,转向“语境”;强调分类性的行动体制,弱化表征性的法人体制);其次,迪基分析体制框架要素间的互动以及对艺术实践的影响作用,但有意识地抹平该过程中各个具体环节之间的差异,特别是在权威地位的问题上(后期放弃“授予”,强调艺术体制角色的“职能”,弱化体制角色的实际权威特征,提升公众地位)。简言之,迪基的艺术制度理论似乎在刻意维持某种微妙的中立和平衡立场,勾勒某种抽象的一般性互动;宁可让自己的论证逻辑陷入循环,也努力避免体制框架中的任一环节或要素居于主导位置。

这便不得不提到迪基艺术制度理论的重要基础,即“价值中立”(value-neutral)原则。该原则的目的在于将价值判断排除在艺术惯例体系之外,令“什么是好的艺术”让位于“什么是艺术”,让艺术的价值评价意义从属于艺术的基本分类意义,从而消解以价值评价为核心的经典美学传统。迪基的价值中立原则诞生于20世纪50年代以来的当代艺术现场,但也深深植根于现代主义先锋派艺术的遗产。毕竟,自“杜尚难题”以来,现成品艺术、观念艺术及其多样化的符号挪用和拼贴,早已清除了古典时代赋予艺术品的“光晕”,也就是艺术品自身的特殊价值及其文化优势地位(迪基所谓“审美态度的迷思”),从而使艺术品无限接近日常生活中的寻常之物。

价值中立原则为迪基艺术制度理论提供了逻辑自洽的底气。如果没有价值中立原则,迪基不可能在坚守体制框架内部循环论证的前提下回应上述批评,更遑论在批评中进一步完善和加强自己的理论。可惜,这个核心原则并不能解决艺术制度理论的所有问题。例如,艺术体制框架是否真的与具体组织形式和表征性位置无关?艺术品资格的授予是否真的不受其权威行为影响?艺术体制框架各角色之间是否真的只是相互共同作用,而绝无主导地位存在?此外,一条来自洛德的质疑同样命中了迪基的软肋。在她看来,作为一种“为了努力接纳先锋艺术而对艺术下的定义”,艺术惯例论显然不适用于以杜尚为代表的“公然对艺术界相关体制发出轻蔑嘲笑的艺术”。[10]换言之,反体制、反惯例与反艺术的先锋派艺术家,何以摇身一变成为艺术体制的代表,并授予其作品以艺术品资格?为了恪守艺术价值的中立原则,迪基不惜采取循环论证的策略,强行为具体、真实的艺术体制框架及其角色实践套上某种抽象和纯粹的运作机制,因而并没有发挥出艺术制度理论的全部潜能。尽管如此,没有艺术制度理论,就没有后来艺术社会学对艺术制度问题的深入探索。

二、艺术体制的具体社会运作:展览制度研究的必要性

(一)艺术社会学对艺术制度研究的推进

随着研究重心从艺术品本体的内结构转向艺术品资格的外结构,艺术体制框架的实际社会进程在艺术社会学研究中得到了更多关注,艺术创作与接受背后的具体互动关系及矛盾斗争也得到了更深的揭示。例如,贝克(图4)从互动论角度关注“集体合作”(collaboration)与“艺术惯例”的规则,呈现了一个包含历史动态和实证经验的“艺术世界”(art worlds)图景。布尔迪厄则以“文学场”(field)结合了内部文本分析和外部体制分析,从结构主义角度描绘了一个充满斗争和不平等的艺术生产消费领域。

尤其值得关注的是,比格尔(图5)吸收和融合了更为多元的社会理论范式,使艺术制度研究从哲学思辨走进了现实领域的更深处。他不仅构想了作为社会系统子系统的艺术制度概念,还探讨了先锋派艺术对艺术制度的揭露、艺术制度的构成与历史转型等关键问题。在比格尔看来,艺术体制既是一种规范性的范畴,又是一种历史性的范畴。[11]就规范性而言,艺术体制既包括显性体制,即“生产性和分配性的机制”,也包括隐性体制,即某种起主导作用的“关于艺术的思想”。艺术制度正是这样一种东西:它在外部以现实的社会生产与分配机制决定着艺术的地位(status),在内部则以惯例的外表主导着艺术创作与接受的模式。就历史性而言,无论是艺术制度的显性还是隐性层面,都是特定历史语境和具体历史条件的产物。艺术制度也同样是这样一种东西:它不是一种抽象和普遍的运作框架,而是会伴随社会系统的转变而发生变化。

应当承认,迪基的艺术制度理论确实触及了比格尔提出的两个范畴,但可惜并未深入任何一个。他一面悬置了艺术体制框架的组织性现实和权威性事实,消解了艺术的评价性和规范性意义,一面架空了艺术体制框架的历史建构,任由一种幽灵般的惯例取代传统审美符码(aesthetic code)来描画新艺术定义的边界。相较于迪基艺术制度理论,艺术社会学的最大不同之处,就是以实证经验代替哲学框架,以矛盾斗争取代抽象互动,以历史构建取代本质定义。一言以蔽之,也就是放弃艺术的价值中立原则,将目光转向艺术所处制度语境的社会历史建构、真实具体运作与文化权力关系;艺术与艺术制度之间存在着相互影响、相互塑造的关系,而这关系“既是历史的,也是哲学的”。

艺术社会学的上述启示,无一不是对迪基艺术制度理论困境的回响、补充与纠偏;面对沃尔海姆、比尔兹利、戴维斯等人的质疑,贝克、布尔迪厄和比格尔共同给出了更进一步的回答。首先,艺术体制框架肯定与其具体组织形式和表征性位置密切相关;其次,艺术品资格的授予显然受到前者权威行为的影响;再次,艺术体制框架各角色之间必定存在主导与被主导的关系;最后,反体制的观念艺术之所以能够为作品授予艺术品资格,不过是因为它自己开启了新的艺术制度。想要进一步探究艺术社会学视野下艺术制度问题研究的发展,论证上述主要观点的具体表现,就必须走出迪基艺术体制框架的循环论证,进入到艺术制度及其体系的具体现场,既要在微观层面考察体制的运作方式及角色间的文化权力关系,又要从宏观层面关注该过程背后是否涉及艺术叙事乃至整个社会文化的历史转向。

(二)展览作为艺术制度具体运作的微观切片

在迪基对艺术体制论的讨论和修正中,已然包含了艺术制度研究的基本问题框架:以艺术品资格授予核心的艺术承认制度,以“人工性”问题为核心的艺术创作制度,以艺术界及其系统运作为核心的艺术品美学分配制度。这个三元框架囊括了艺术体制的核心环节及其完整过程,例如艺术创作与接受、艺术展览与流通,以及艺术评述与认可等。其中,艺术展览可以看作是艺术体制框架的一个纽结点,它可以为该框架运作的审视提供一个微观切片。究其原因,展览不仅在理论层面关系着沃尔海姆的组织机构概念和比尔兹利的表征性体制概念,也勾连着维安德的行动体制和法人体制概念,更离不开戴维斯所谓的具体体制职能的权威特征。简言之,展览既是一种组织性的艺术行动和实践,也高度依托行动主体的社会地位与话语权力。

尽管被等同于语境,迪基的艺术制度理论仍明确地指向文化艺术得以开展的、具有某种惯例特征的社会空间,这也是为何迪基和丹托一起被看作分析美学艺术定义的“空间”派。[12]因此,优先在艺术制度运作中考察展览制度的另一个原因在于,在实践层面,展览首先为作品的展示呈现提供了基本的空间条件。正是围绕这一空间,艺术体制框架、体制角色及其组织机构的整体运作得以落地具体的社会场所,基于艺术史、艺术理论和艺术市场的指认、阐释和价值评判得以获得话题契机与话语场域,被艺术家创作、被艺术界授予资格的艺术作品得以提交给公众……

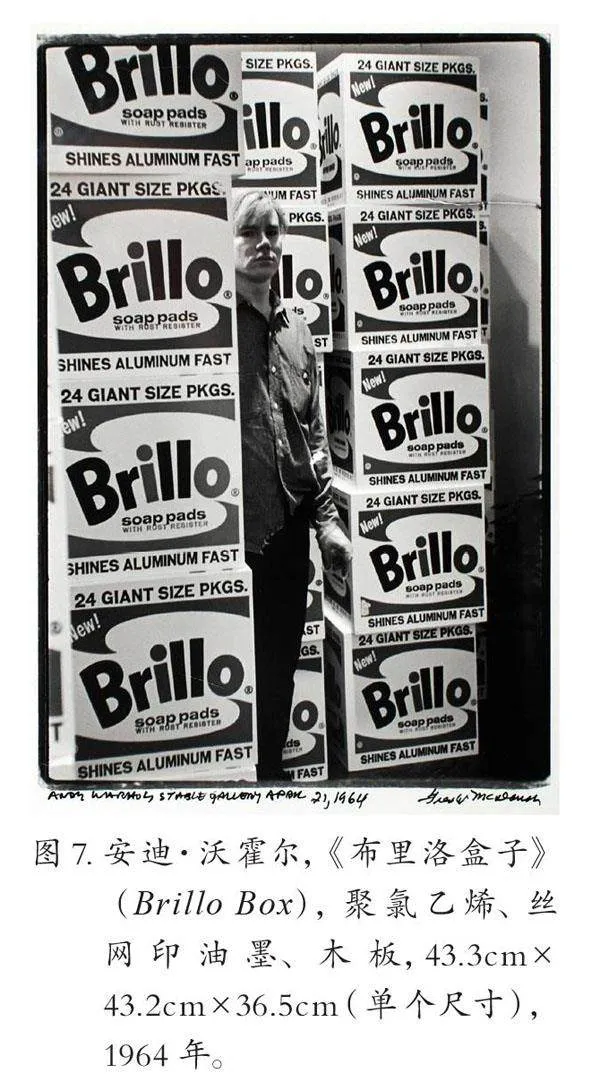

简言之,如果没有围绕具体展览引发的争议,现代主义先锋派与后现代观念艺术很难形成“事件”,从而进入艺术史家、艺术批评家和艺术研究者的关注视野。人们很容易记住杜尚的《泉》、沃霍尔的《布里洛盒子》等大名鼎鼎的艺术家和艺术作品,但同时遗忘“非显明”的展览体制对他们的关键影响。1917年,纽约独立艺术家协会(Society of Independent Artists)没有直接拒绝杜尚,但也没有让他的作品出现在中央大皇宫(Grand Central Palace)的展览现场(图6);1964年,沃霍尔在斯泰布尔画廊(Stable Galley)首次展出了那些盒子(图7),并特意把展厅布置得像是个杂货店仓库,但这些“作品”并没有受到收藏家的青睐。

迪基对艺术制度问题的思考显然源于展览,这体现在很多方面。例如,在讨论一块浮木何以被转化为艺术品的问题时,迪基强调这块浮木不仅要被作为“艺术媒介”来使用,而且要在艺术界的语境下“展示”或“展出”;猩猩的绘画只要在芝加哥艺术学院“以策展的方式展出”,它便有可能成为艺术品;在“艺术界核心人员”中包含着一个由负责展出作品的“呈现者”、创作者与观众共同组成的“最小核心”或“呈现群”;[13]与卖小便池的销售员相对应的动作,是“杜尚把小便池送到博物馆展出”,是艺术展览为杜尚的行为提供了艺术界的惯例背景,等等。[14]

为了把注意力集中在当代艺术的现场,迪基放弃了艺术制度的历史维度,而选择将其看作现成的、无须加以考量的惯例和语境。这是迪基艺术制度理论颇为核心的一个特征,同时也是其矛盾和悖谬产生的源头。究其原因,包括展览在内,一系列艺术制度具体环节的惯例,在事实上并非如迪基所呈现的那样无辜。

三、被悬置的艺术评价执行环节:展览的词源学考察

(一)在展览的概念释义中悬置“艺术评价”的内涵

迪基认为,只要完成放置在艺术惯例语境中这个动作,便在分类意义上满足了艺术品的资格。但他并没有继续解释“惯例何以分类”,这正是问题所在。在《何为艺术?》(Defining Art,1969)这篇文章中,迪基先后使用了show和exhibition两个词来表述“展览”的概念。首先,销售员向顾客展示小便池的行为不同于杜尚,因为后者是“在那个著名的艺术展览中”(in that now famous art show)放置一个被命名为《泉》的小便池;其次,如果想要让一块浮木成为艺术品,其中一个方法就是“拾起并将其放进一个展览中”(pick it up and enter it in an exhibition)。[15]

在韦伯斯特词典和剑桥词典中,exhibition这个词被解释为一种公开展示(shown to public)的行为(act)、事件(event)或场合(occasion),内容可以是艺术品,也可以是某种产品或运动技能等。[16]相较而言,牛津英文辞典的解释则更为丰富,以下是对关键释义的一些总结:

1. exhibition展示的内容不仅包括艺术品、人的技能等,还包括某种“有趣的物品”(item of interest)、“品质”(quality)或“情感”(emotion);exhibit在美式英语中等同于exhibition,但同样包含着“明确显示某种品质或行为类型(a quality or a type of behaviour)”,以及“作为标志或症状来呈现”(show as a sign or symptom)等含义。

2. 就英语词源而言,exhibition在中古晚期英语中的含义为“维护”和“支持”(maintenance;support),在17世纪中期特指“通过竞争性考试而颁发给学生的奖学金”(a scholarship awarded to a student…usually after a competitive examination);exhibit在中古晚期英语中则指的是“提交以供审议”(submit for consideration),在法律术语中特指“在法庭上出示文件作为证物”(present a document as evidence in court)。

3. 就拉丁语词源来说,exhibition和exhibit都源自exhibere,除了“呈现”“提供”(to present)之外,还包括“不屈服、不妥协”以及“坚持、维持以继续运作”(hold out)的含义。[17]

在牛津英文词典中,show这个词除了基本的展示和呈现外,同样有着丰富的内涵,其关键释义总结如下:

1. show的第一个含义就是“使可见”或“允许可见”(be, allow, or cause to be visible);它包括展示、出示某物以供检查(inspection),以及在展览或竞赛(competition)中展示。

2. 它的第二个含义表示允许某种品质或情感被感知,以及给予某人以特定的品质(accord or treat someone with a specified quality)。

3. 在北美英语中,show特指“在比赛中获得第三或前三名”(finish third or in the first three in a race)。

4. 就词源而言,show在古英语中拼写为scēawian,意为“看和检查”(look at, inspect),主要源于西日耳曼语,牵连着荷兰语schouwen和德语schauen。[18]

不难发现,“公开陈列和展示某物”只是展览的表层含义。而它背后更多地关联着允许被看的“条件”,以及通过看到达到的“目的”——作为价值标准的品质、作为评价方式的竞赛、比较、检查和评审,以及通过规定价值标准和评价方式来维持和运作的某种权威体制。毕竟,在exhibition的第一条释义中,interest不仅有“兴趣”的含义,更有“利益”的含义。在上述意义上,展览的内涵便十分清楚了,它本就意味着一种通过直观视觉方式进行的、对某种品质和价值进行评判的制度。然而,在迪基对展览的讨论中,这些涉及比较、竞争和评价的关键历史面向被有意识地剔除和隐去了。(图8)

(二)在展览概念的使用中强调“不及物”的内涵

上述后果可以通过如下审视来得到进一步揭示。例如,exhibit这个动词事实上包含着两种用法:

1. 作为及物动词的exhibit表示被公开展览于画廊或博物馆的“作品或物件”。从牛津英文辞典给出的例句中不难发现,及物动词强调作品被选择和认可的结果:only one sculpture was exhibited in the artist’s lifetime(这位艺术家一生之中只有一件雕塑得以展出)。

2. 相应地,作为不及物动词的exhibit指的是在画廊或博物馆中将作品公之于众的“艺术家”及其“行为”。根据牛津英文辞典的例句不难发现,不及物动词强调艺术家被选择和认可的状态:she was invited to exhibit at several French museums(她被邀请至若干法国博物馆进行展出)。[19]

不论针对作品还是艺术家,当展览被剥离了选择/认可的方式/过程的内涵,而仅仅剩下被选择和被认可的“结果/状态”,作为选择评价制度的展览就被简化成为直接预设的“惯例”。这种简化迹象同样存在于迪基艺术制度理论的另一个关键概念,即“授予”(confer)。根据牛津英文辞典,confer这个动词也有及物和不及物两种用法:

1. 作为及物动词的confer表示授予“某种头衔、学位、利益或权利”(a title, degree, benefit, or right)。例句明确显示这种授予来自某种权威性的具体组织机构:the Minister may have exceeded the powers conferred on him by Parliament(部长很可能已经超越了议会授予他的权力)。

2. 相应地,作为不及物动词的confer指的是“讨论”和“交换意见”(have discussions; exchange opinions)。从例句中可以看出,该含义主要强调某种“被共同决定”的“行为/形式”,而非“具体由谁决定”:the officials were conferring with allies(官员们正在与同盟进行协商)。

3. 就词源而言,confer在晚期中古英语中的一般用法恰恰对应上述第二种含义,即“汇集、集合”(bring together),源于拉丁语词汇conferre,其中con对应着together,ferre对应着bring。[20]

可见,不论是谈论“展览”还是总体层面上的艺术品资格“授予”问题,迪基都在贯彻着让艺术界“集合起来,共同决定”这一基本主张。而迪基之所以在后期转向了“语境”这一概念,或许正在于他无法摆脱“授予”这个动词的及物用法的影响——如果不从根本上悬置艺术体制框架角色的具体性和权威性,就无法彻底避免回答艺术品资格到底“由谁”和“以什么方式”来授予的主导性问题,就难以让艺术体制框架以“主体同等、互为因果”的内部循环方式展开运作。

四、从“沙龙”看“展览”:展览制度的历史建构及其核心内涵

按照比格尔的观点,作为艺术的制度和作为制度的艺术是紧密联系的。因此,在迪基的艺术体制及其惯例之前,必然存在一种决定着经典艺术创作与接受方式,并影响着传统审美意识和方法的主导性艺术制度。在历史上,这种艺术制度在显性层面常常围绕着两个重心运作,即封建王室贵族的庇护体制,以及前者赞助下的皇家美术学院教学体制。而该体制得以运作的关键保证,无疑在于展览这个环节。

例如,早在16世纪60年代的意大利,佛罗伦萨设计艺术学院(Accademia delle Arti del Disegno)就已经在其章程中明确规定了用于陈列和展出艺术品的特殊空间(图9),提出了优秀学生作品年度展览的计划。一方面,展览空间被用于对(大师的或学生的)作品进行观摩、研究、比较和评价,作品的收藏和陈列是为了服务于教学这一核心目标(图10);另一方面,学院的确组织和实施了一场名为“初学者沙龙展”(Salone degli Innocenti)的展览,在向公众开放的同时作品可以售卖。不难发现,在佛罗伦萨设计学院的计划中,展览居于某种不可取代的纽带地位:既用于教学,又面向公众;既关乎艺术技艺的专业培养,又关乎艺术审美的公众接受培养;既可以进行审美认知,又可以进行艺术品买卖。尽管很多计划并未真正实施,佛罗伦萨设计学院仍因构想了出色的艺术制度基本体系,被佩夫斯纳入了现代美术学院的“前史”部分。[21]

17世纪中叶以来,在法国皇家绘画与雕塑学院(Académie royale de peinture et de sculpture)的主导下,上述设想终于发展成为成熟的收藏—展览制度,也就是今天常说的“沙龙”(salon)(图11)。其成熟性主要可以简要总结如下。

1. 集皇家和学院资源为一体,集中建立对古代大师名作复制品、学生获奖作品和院士作品的集中收藏制度,目的在于提供教学范本。学生获奖作品主要来自学生评选和鼓励制度中的一系列竞赛,包括“学院奖”(Petits Prix)、“罗马奖”(Prix de Rome)等等;院士作品主要指院士的“资格认证作品”(morceaux de réception),即艺术家申请学院院士头衔所需的考核作品。

2. 在上述收藏制度中,所有被收藏的作品都是在竞赛和考评中的公开陈列和展览环节被挑选出来的。学生竞赛作品按照程序性的步骤分别展出艺术创作的关键阶段,例如草图、人体写生,以及命题创作;院士考评作品则按照古典主义艺术理论的绘画分级原则进行展出。[22]在后一类展览中,神话历史题材居于与视线齐平的陈列位置,然后依照肖像、动物、风景和风俗等类型依次向上方陈列。

3. 随着学院迁往卢浮宫,原本在内部用于教学和考评的展览,一面开始触及学院之外的所有法国艺术家,一面重新回归了公众的视野。这一举措有两个关键目的:其一,扩大公众影响力,让社会看到学院为艺术繁荣付出的努力,并促进艺术家之间的竞争;[23]其二,借此强化学院对艺术品交易的把控,以自身的市场化抗衡在社会上与其并立的“自由市场”,努力解决学院的经济危机。[24]

就学院内部而言,每个教学环节的开展都有赖于收藏的陈列和展示,并形成了循环往复。初学者需要在收藏的陈列和展示中进行研究模仿,进阶者需要在竞赛作品的陈列和展示中获取评价,教学者需要以作品的陈列和展示进行资格评定;评价最高的作品进入收藏,以供初学者、进阶者和其他教学者研究和学习……就学院外部层面而言,展览走出学院和走近公众以扩大影响力,在客观上更将上述制度灌输给了整个社会:“体制外”艺术家可以参展,但只有遵守“体制内”的标准和方式才会得到认可;大众前来欣赏和品鉴艺术作品,也就同时潜移默化地接受了作品所秉承的理念(例如思想和主题)及其表现方式(例如形式和风格),以及二者之间的关联(其实就是所谓的“惯例”)。

在上述展览制度的确立和沙龙名称的获得之间,实际上存在着历史上的错位。[25]但基本可以确定的是,作为一种持续了两个多世纪的、带有高度系统性和权威性色彩的展示—评价体系,沙龙早已成为了以皇家和学院为主导的经典艺术展览制度的代名词。上述内容远非皇家绘画与雕塑学院收藏—展览制度的全部,也远非沙龙自身概念内涵的全部,但显然已经足够说明展览的关键性质——一种为了比较、评价以区分高下的公开呈现场域及其体系。正是基于展览这样一种评价执行场域的构建及其复杂的系统运作,古典艺术在创作—接受层面都获得了赖以维持和再生产的制度性基础。

通过对比不难发现,在迪基那里,展览仅仅被用来说明艺术品“人工性”的内涵,即一种作为艺术语境意义的最小限度人工介入。即便意义如此关键,展览在迪基的讨论中仍然被剥除了社会、集团和机构的含义,也就是制度的显性组织特征,而被融化在惯例、语境这种制度背景的隐性行动实践中。如此一来,艺术的评价意义让位给了分类意义,展览作为艺术评价制度执行环节的作用遭到了悬置。不考察这个问题,就没有办法理解迪基体制框架的循环决定论,也就没有办法克服迪基的困境,从而推动现代和当代艺术制度的具体运行。

五、结语、迷思还是惯例:展览制度研究的理论潜力

至此,基于艺术社会学(特别是比格尔艺术体制论)视野的展览制度初探可以告一段落。之所以强调“初探”,是因为仍有一些关键问题还未得到进一步探讨。例如,既然展览本身就意味着通过展示的方式来对艺术品进行比较、评价以区分高下,那么这种评价的执行究竟是以什么为标准依据?用比格尔的话来说,在特定艺术生产与分配的显性机制下,存在一种怎样的主导思想?以及,是否创生了相应的审美经验模式?

就古典艺术而言,这个问题很可能牵连着以阿尔伯蒂等人为代表的、有关画面空间及其再现逻辑的古典艺术视觉制度。而就艺术制度理论所关注的现代主义先锋艺术和当代观念艺术而言,除了全新的艺术思想,恐怕还关乎新的社会土壤(例如,资产阶级革命与两次世界大战视野下的社会变迁)、新的世界艺术中心(例如,二战后美国企图取代欧陆成为文化艺术中心的野心)等问题。这些问题都关乎某种全新的艺术制度需求,都需要更多的篇幅和更为详尽的阐发。

当然,这一切仍然密切关乎迪基艺术制度思想背后的基本原则,即价值中立。确立该原则乃是迪基构建艺术制度理论的关键前期工作。简单来说,迪基曾强力地批判了一种使审美经验变得高度主体化的历史建构,也就是所谓的“审美态度”。迪基特别针对斯托尼兹和维瓦斯的“无利害”关注论和“不及物”关注论进行了清算,认为并不存在一种“审美态度”的心理状态,它不过是一种神话或幻影。[26]但就基本主张而言,审美态度理论自身远非迪基所认为的那样不堪;相反,在某种同构性意义上,它本身似乎更应当被看作是迪基艺术制度理论的“前身”或“前世”。

例如,强调外部语境对艺术理解和欣赏的惯例性影响,难道不就是强调主体地位的审美态度论的某种“不及物”版本吗?审美态度理论强调某种无功利的观看,艺术制度理论不也在强调无权威、去价值化的授予吗?审美态度导致一件不相干的东西也能使我们产生审美经验,而当一定的艺术惯例得到确立,小便池不是也可以被指认为艺术吗?因此,迪基对审美对象及其价值判断问题的上述悬置,仍然服务于颠覆传统审美理论,进而为自己的艺术制度理论开辟道路这一根本目的。

通过对展览概念的完整内涵进行考察,一个关键问题得到了初步揭示。在很大程度上,迪基艺术制度理论的贡献和自身困境都源于某种“历史改造工程”,不论是对审美态度进行“釜底抽薪式批判”,还是基于价值中立原则构建一种全盘自主、自律和自动化的艺术体制框架,其本质目的都在于为新生的当代艺术提供新的定义方式和理解范式。只不过在这一过程中,迪基破除了审美态度理论的传统迷思,却又通过“不及物”的艺术体制运作创生了“艺术惯例”这一现代迷思。

用一个迷思取代另一个迷思的结果很难让人满意,这或许是迪基艺术制度理论饱受诟病的关键所在。好消息在于,对展览概念双重内涵(即评价的和历史的)的回溯和揭示,已经提示了审美态度和艺术惯例“迷思之争”的可能破解方法。在艺术社会学的基本视野下,比格尔艺术体制论已然明确提示,应当透过艺术体制的历史转向研究,将一种迷思对另一种迷思的取代,历史化为新旧艺术制度的更迭。经由展览这一微观切片来进行考察和分析,艺术实践的发展和艺术制度的更迭都将得到更为透彻的理解。

[1]乔治·瓦萨里(Giorgio Vasari,1511—1574),意大利文艺复兴时期的画家、建筑师。1563年,他帮助创立了佛罗伦萨设计艺术学院,由美第奇大公和米开朗基罗作为机构负责人。此外,他为传统艺术史的写作奠定了思想基础。——作者

[2]雅各·布克哈特(Carl Jacob Christoph Burckhardt,1818—1897) ,瑞士艺术和文化历史学家,影响力涵盖文化和艺术的史学研究,被认为是文化史领域的先驱之一。其代表作为《意大利文艺复兴时期的文化》。海因里希·沃尔夫林(Heinrich Wölfflin,1864—1945) ,瑞士艺术史家、美学家和教育家,是布克哈特的学生。他提出将艺术史的风格变化总结为五对概念,对20世纪早期艺术史中形式分析发展产生了影响。其代表作为《艺术史的基本原tKAcbRoiGUghcJ6VsneiUZP2+jjERXyvmA08DXam/Gw=理》等。——作者

[3]克莱门特·格林伯格(Clement Greenberg, 1909—1994),美国散文家,是一位积极投身于20世纪中期与美国现代艺术的评论家和形式主义美学家。——作者

[4]匡骁:《西方艺术体制理论研究》,华东师范大学,2013,第28—30页。

[5]Arthur Danto, "The Artworld," The Journal of Philosophy, vol. 61, no. 19 (1964): 571-84.

[6]George Dickie, "Defining Art," American Philosophical Quarterly, vol. 6, no. 3 (1969): 253-56.

[7]George Dickie, The Art Circle: A Theory of Art (Evanston: Chicago Spectrum Press, 1997), pp.51-67.

[8]Noël Carroll, "Identifying Art," in Institutions of Art: Reconsiderations of George Dickie’s Philosophy, ed. Robert J.Yanal (University Park, Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 1994), p.13.

[9]George Dickie, The Art Circle: A Theory of Art (Evanston: Chicago Spectrum Press, 1997), pp.82-84.

[10]Catherine Lord, "Convention and Dickie's Institutional Theory of Art," The British Journal of Aesthetics, vol. 20, no. 4 (1980): 322.

[11]周计武:《自主艺术体制的辩证批判——论比格尔的艺术体制论》,《福建论坛(人文社会科学版)》2021年第10期,第89—90页。

[12]刘悦笛:《分析美学史》,北京大学出版社,2009,第296页。

[13]匡骁:《西方艺术体制理论研究》,华东师范大学,2013,第109—111页、121页。

[14]George Dickie, Art and Aesthetic: An Institutional Analysis (Ithaca and London: Cornell University Press, 1974), p.38.

[15]George Dickie, "Defining Art", American Philosophical Quarterly, vol. 6, no.3(1969): 255.

[16]"Exhibition." Merriam-Webster.com Dictionary, Merriam-Webster, Accessed 20 Mar. 2024, https://www.merriam-webster.com/dictionary/exhibition. 以及:"Exhibition." Cambridge Dictionary of English, Accessed 20 Mar. 2024, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/exhibition.

[17]Oxford. Oxford Dictionary of English (Kindle 位置244133-244174), Amazon Dictionary Account, Kindle版本.

[18]Oxford. Oxford Dictionary of English (Kindle位置647299—647420),Amazon Dictionary Account, Kindle版本.

[19]Oxford. Oxford Dictionary of English (Kindle 位置 244133—244153), Amazon Dictionary Account, Kindle 版本.

[20]Oxford. Oxford Dictionary of English (Kindle 位置 145610—145627), Amazon Dictionary Account, Kindle 版本.

[21]尼古拉斯·佩夫斯纳:《美术学院的历史》,陈平译,湖南科学技术出版社,2003,第54页。

[22]李军:《美术学院陈列馆与沙龙:博物馆展览制度考(上)》,《美术研究》2009年第1期,第8页。

[23]Thomas E. Crow, Painters and public life in eighteencentury Paris (New Haven and London: Yale University Press, 1985), p.37.

[24]李军:《美术学院陈列馆与沙龙:博物馆展览制度考(下)》,《美术研究》2009年第2期,第85页。

[25]“沙龙”一词源于意大利语salone和法语salon,表示“大厅”。它起初指作家和艺术家在上流社会显贵女士家中举行的定期的社交聚会,后来主要指由巴黎皇家绘画与雕塑学院开启的年度艺术展览制度。1667年,学院于原址所在地组织了第一次院士作品的展览,第二次展览改在了卢浮宫对面的皇家宫殿。自17世纪末学院整体迁址于卢浮宫,学院展览也随之改在卢浮宫的“大画廊”(Grande Galerie)。1725年开始,学院展览改在“方形沙龙”(Salon Carré)举办,并在1737年改为年度举行。自此,“沙龙”成为上述艺术展览制度的代称。——作者

[26]李素军:《论乔治·迪基对“审美态度”的批判》,《浙江学刊》2017年第3期,第165页。

作者简介:高宇,南开大学文学院博士后助理研究员,2014年毕业于德国魏玛包豪斯大学“公共艺术与新艺术策略”专业,获艺术硕士学位(MFA),2020年毕业于南开大学文学院文艺学专业,获文学博士学位。研究方向为都市批判理论、空间病理学以及艺术理论。