谁是韩江?

2024-11-04仇广宇

“2024年诺贝尔文学奖授予韩国作家韩江,以表彰她用那些带有强烈诗意的作品,直面了历史的创伤,也揭露了人生的脆弱不堪。”

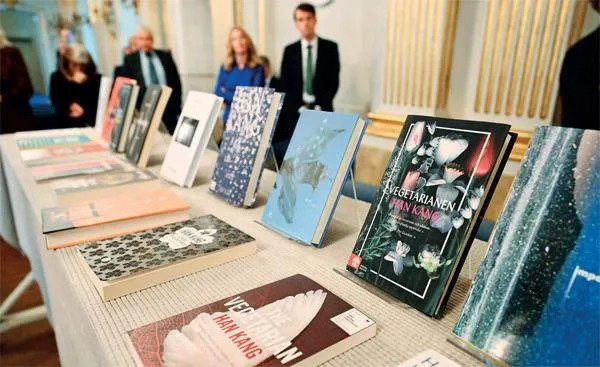

北京时间2024年10月10日19点,2024年诺贝尔文学奖在一片惊诧声中公布了获奖者的姓名:韩江。这个名字,对于中国的文学爱好者而言不算陌生,因为她的小说《素食者》早已在中国畅销数年。但是,比起常年被“诺奖赔率榜”关注的中国作家残雪、日本作家村上春树等人,一直用韩语写作的韩江,无论在亚洲市场,还是在世界文学领域内,都称得上是一位冷门作家。此前,无论是炒得热火朝天的博彩机构,还是喜欢提前“押注”的出版专业人士,都没有想到,韩江会成为赢家。

不过,韩江的文学实力是不容小觑的。2016年,她就以《素食者》一书,成为第一位代表韩国赢得布克国际文学奖的作家,如今,她也成为韩国第一位拿到诺贝尔文学奖的作家,以及全亚洲第一位拿到该奖项的女性作家。

韩江的获奖,也让韩国文学及其背后的亚洲文学再一次受到世界瞩目。在英国、日本等地,都有读者在得知消息后到书店排队购买韩江的作品,他们试图努力了解和挖掘这位韩语作家文字背后,那细腻而丰富的女性精神世界。正如另一位著名韩国作家孔枝泳在近期接受《中国新闻周刊》采访时所提到的那样,韩江的获奖超越了国度和语言的限制,是“整个亚洲的荣耀,尤其是亚洲女性的荣耀”。

韩江是谁?

一个普普通通、性格温柔的韩国家庭主妇英惠,有一天突然开始拒绝吃肉,整个人也变得苍白瘦弱,不善言语,慢慢地,她的生命力开始衰弱。但她的丈夫却因为这样的变化,指责她破坏了原本“幸福”的婚姻生活,离她而去。英惠的父亲也因为她拒绝吃肉开始强迫她进食。英惠的姐夫身为艺术家,将病态的审视眼光投到她的身上,在她身上勾画植物,并与神志不清的她发生了关系。看着妹妹经历了诸多荒唐的场面后,英惠的姐姐猛然发现,自己和妹妹在社会上同样承受着被物化、被强迫的命运。她看着英惠变成了一棵只需要阳光和水的大树,彻底离开了她的亲人,却无能为力。

这就是韩江夺得布克国际文学奖的成名作《素食者》。熟悉她的人都会明白,韩江多年来频繁地在作品中阐释着同一个主题:在社会中安静沉默的,如植物的人的命运。在她的作品《素食者》《植物妻子》《失语者》中,主角们总有一些奇怪的“病”,比如女性总会长时间地不愿开口说话,男性视力极差,几乎失明,或者因为身材矮小,性格不够“男性化”而被歧视。但这些看似跟社会疏离的“怪人”却有着极为细腻深刻的内心世界。而小说用诗意的语言,梦幻甚至梦魇般的场景和记忆,精准地反射着主角被压迫、损毁的人格,并为他们寻求着救赎的方式。很多中国读者在读完韩江的小说之后,想起了鲁迅在《狂人日记》中对“吃人”和“疯癫”的描述,并对此加以赞赏。

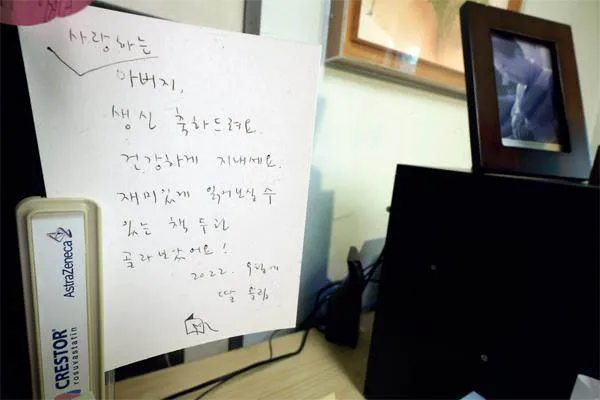

接触过韩江的人,也能感觉到,她拥有和作品气质类似的那种安静、真诚而深刻的性格。韩江小说《植物妻子》的中文版译者、中央民族大学比较文学系副教授崔有学至今还记得他见到韩江时的情景。很多年前他在韩国时,听了一次韩江本人的讲座,对她的印象是非常“沉静、安静”。他提到,她的演讲风格是娓娓道来的,总能让听者感觉温柔舒适。崔有学的朋友在学生时代曾在韩江来中国时给她做过向导,临别时,韩江赠给这位朋友一本书,上面的亲笔留言也透着真诚友善。

在内敛的外表下,韩江的内心却有着超人的敏感和勇气,她对身体问题和心理疾病丝毫不拘束地大胆书写,甚至会让读者在同情共感中,也感受到心理上的不适和挑战,这在东亚作家中并不多见。崔有学说,韩江的这种个人风格在韩国确实是比较独特的,其中有她个人的追求,也体现了她绝佳的艺术想象力。他记得韩江提到,20世纪30世纪的作家李箱的一句话,曾给了她启发:“大学时读过李箱的诗作笔记中的一句‘我认为只有人是植物’,这句话久久在我脑海里,终于写出了想成为植物的人的故事。”这句笔记内容,让她有了“植物的想象力”,那句话也时刻在启发着她的灵感。

这种敏感,一半来自天性,另一半来自她家庭的多年浸润。韩江的父亲是韩国小说家韩胜源,她的两位兄弟也是作家,生于1970年的她从小在书斋里长大,具备了成为职业作家的优越条件。她曾在接受采访时坦陈,托父亲的福,她才可以在知识的海洋中徜徉。少女时期的韩江更是痴迷文学,曾经用整个下午去翻看不同的小说,沉浸在文字营造的气氛中,即使看不懂,她也会持续去翻看。到了14岁时,韩江把写作定成了自己一生的事业,而且,不同于那种依靠父辈资源的“文二代”,她并不愿活在先辈的阴影里,而是坚持要寻找自己的语言和风格。

实际上,在韩国,韩江这样的传统文人家庭,确实很容易诞生优秀的职业作家。“他们(的文人)从古代到近代都注重人文情怀,注重舍生取义,在近现代条件下也有一些舍生取义的文人代表,在文学创作上,就表现为为受害者立传。”崔有学对《中国新闻周刊》说。

与恪守传统的前辈们不尽相同的是,“70后”韩江赶上了一个适合新作家发展的时代。1993年,韩国社会发生变化,原本流行的宏观、现实主义的写作风格随之开始土崩瓦解,人们开始需要属于普通人内心的文学作品,原本处于弱势地位的女性文人的声音也逐渐受到重视,韩江便以诗歌写作登上文坛,这种善于譬喻和象征的、含义深刻的诗性写作,最终也成了她成熟后的一大个人特色。

因为赶上了韩国当代文学的大发展时期,从小博览群书的韩江,便得以在写作中吸收各种现代性的技巧。另外,除了在书斋中研究,她也会遵循韩国文学的传统,对历史和现实问题有诸多关注,也曾经为了小说写作,花费大量的时间进行实地调查,搜集想要的素材。除此之外,韩江生活低调,很少透露私事,也不怎么面对媒体,她在韩国笔耕不辍,算得上较为高产的作家,这样一写就是三十多年。

为什么是她?

作为“在书中长大”的作家,韩江的出生、成长,与韩国文学本身的发展和时代的改变,都有密不可分的关系。韩江曾在采访中提到,自己属于从韩国“关注社会强迫症”中解放出来的第一代作家。也就是说,她虽然还是面向历史,却又没有那么重的历史包袱,因此,她幸运地成了韩国面向世界写作的第一代作家,她的作品中总是巧妙地融合了东西方文化的不同元素。比如她的代表作之一《玄鹿》,描写了一座煤矿城市的衰败和消亡,也描写了以此处为家乡的人们对生存、发展和身份认知的焦虑无望。而“玄鹿”这种动物的灵感,就来自博尔赫斯的《想象的动物》中的一只脆弱的玄鹿,此外,书中的很多概念,和佛教又有着千丝万缕的联系。

这种写作体现了韩江的超人理解力和智慧,同时,也因为作品中这种融合力强的特质,她也更容易被西方文学世界所接受。这个特点,在韩江作品的英文译者狄波拉·史密斯的眼中是非常明显的。2013年,狄波拉·史密斯将《素食者》翻译为英文,在合作过程中史密斯发现,韩江是一位有着国际化能力的韩语作者,她阅读英文完全没有问题。史密斯还认真分析了韩江的多篇小说,认为《素食者》讲述的人与人之间的权力斗争,艺术与人性之间的矛盾问题,最易于西方读者理解,远胜于她那些与韩国历史相关的小说。而事实证明,译者的这个判断很精准,《素食者》获得了布克国际文学奖,在英语世界一举成名。

从《素食者》获得布克国际文学奖开始,南开大学文学院教授郝岚就开始高度关注韩江的作品。在她看来,文学作品在国际上的传播,其实是存在语言、文化的隔阂的,因此,作品经过翻译、阐释之后,留下的东西才是比较重要的。而像韩江这样,其作品有诗性语言的特征,对现代主义手法和意识流手法又运用得比较自如的作家,作品的阐释空间就会比较大,自然也就比较容易得到世界范围的认可。此外,在崛起的亚洲文学作品中,这类现代主义的手法,与女性、当代以及东亚的经验相结合,也会让作品更具有特色,更容易引起评委关注。

韩江在英语文学界获得认可后,也让全世界的读者发觉,在韩语这门较为小众的语言背后,有着如此丰富的创造。在当代比较活跃的作家中,以书写女性困境闻名的金爱烂、赵南柱,关注弱势人群、以《熔炉》推动了社会变革的孔枝泳等,都备受关注。这些年,人们也通过这些作家的作品,充分体会到了以“苦难”和女性书写为特色的韩国文学的感染力。而韩国文学取得的这个成绩,也确实能够间接推动亚洲文学,特别是东亚文学的发展,因为这种具有现实性的、关心弱势人群的书写方式,是东亚儒家文化圈的共同传统。一个突出的例子是,中国作家鲁迅、余华的作品常年在韩国受到欢迎,鲁迅对现实的高度关注,余华对苦难毫不避讳的讲述,都能引发中韩两国读者内心的同频共振。

崔有学提到,韩国的文学作品之所以能有如此独特的风格气质,与其国家的历史有很大关系。在他看来,目前韩国的女作家发展十分活跃,许多都很有实力,而男作家里,像金英夏这样的人也是颇受文学界关注的。他还推荐了一些和韩江父亲同辈的作家的作品,比如李清俊、崔仁勋、黄皙瑛,还有著有《土地》的朴景利,都是他心中值得关注的作家。

只想和儿子坐在一起喝杯茶

韩江获得诺贝尔文学奖之后,诺贝尔文学奖官方网站的统计数字也发生了变化:获得诺贝尔文学奖的女性作家增加到了18位。细数诺贝尔文学奖的历史,这种给女性作家授奖的趋势,自21世纪初起就变得极为明显。根据统计,诺贝尔文学奖诞生100多年来,在20世纪这100年间总共仅有9位女性获奖者,但从2000年至今的这20多年中,就已经有9位女性作家获奖了。近年来,诺贝尔文学奖更是几乎以“两年一次”的“频率”,反复给女性作家以鼓舞和奖励。韩江的这次获奖,又是一次明显的、向过去被忽略了声音的那些女性作家的致敬。

除了对女性明显关注,诺贝尔文学奖也越来越青睐来自不同文化地域的人选。从亚洲文学的视角来看,从早年颁给川端康成、大江健三郎这样专注表达日本文学特色的作家,再到2012年颁给以魔幻现实主义丰富了中文写作的莫言,再到2024年开始表彰以韩语写作的韩江,诞生于欧洲本土的诺贝尔文学奖的包容性在不断变强。近些年,用波兰语写作的托尔卡丘克,用俄语写作的阿列克谢耶维奇,用新挪威语写作的乔恩·福瑟,有斯瓦希里语背景的非洲裔英国作家古尔纳等人的作品,也是通过诺贝尔文学奖的传播,获得了更大的全球声誉。

韩江曾在一次和中国媒体的对话中提到,驱动她写作的,是心里关于人性、生活和世界的那些根本问题。她相信,人类的心灵创伤不是需要“疗愈”的,而是要去真实地被拥抱、被看见的。可见,真诚地反映人类情感,去勇敢地描摹黑暗和暴力,正是她关怀人类的独特方式。

和诺奖“陪跑”热门作家村上春树、诺奖得主石黑一雄一样,韩江对艺术领域有着相当的热情。她本人有极高的音乐素养,能够自己作词作曲、演唱歌曲,还会演奏钢琴。2007年,韩江曾录制过自己负责词曲、演奏和演唱的原创专辑,作为散文集的附赠送给读者。她甚至还开玩笑地说,不知道自己还能不能发行第二张专辑。韩江获得诺贝尔文学奖后,人们才恍然大悟:怪不得诺贝尔文学奖会颁给鲍勃·迪伦,原来内向文静的韩江,也是具有成为一位民谣音乐人的潜质的。

2024年10月12日,韩江获奖后,媒体开始联系她身边的亲人进行采访。韩江的父亲韩胜源对媒体表示,自己不会帮韩江在国内召开新闻发布会,韩江也不会答应身边亲友提出的举办派对的建议。因为韩江对他提到,如今世界上很多地方都处于战争状态,死亡事件不断发生,她没有办法去举办这样的盛宴。而韩江本人则淡然地表示,获奖后她最想做的事,是可以和儿子坐在一起喝杯茶。

参考资料:

《韩江,以诗意探讨人类悲剧》,林小文,《南方人物周刊》。

《残酷的花:韩国当代文学印象》,吴越,《必须写下我们:被写作改变的人生》,四川人民出版社。

《2024年诺贝尔文学奖得主韩江是谁?8年前我们和她聊了聊》,作者张璐诗,腾讯文化。