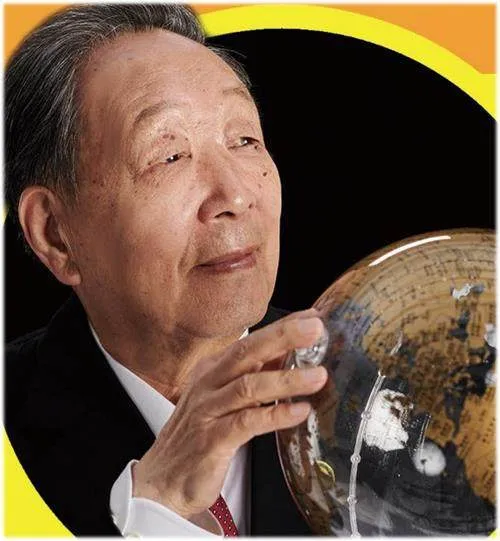

李德仁:让中国测绘遥感“看清”世界

2024-10-28宗和

防灾救灾、农田水利、国防安全……从国家安全到经济建设、社会民生,都离不开测绘遥感技术。我国遥感卫星地面处理系统实现从无到有、从有到好的跨越式发展,离不开中国科学院院士、中国工程院院士、测绘遥感学家、国家最高科学技术奖获得者、我国获得“布洛克”金奖的第一人——李德仁。

1957年高考后,李德仁被分配到刚成立不久的武汉测绘学院(武汉大学信息学部前身)。1978年,国家恢复研究生招生工作,已经39岁的李德仁如愿成为王之卓教授的学生。研究生毕业后,李德仁留校任教,随后赴德国进修。在波恩大学,他提出的“选权迭代法”被国际测绘界称为“李德仁方法”。在斯图加特大学,他只用了两年半的时间,便完成了博士论文和学位课程,解决了“误差可区分性”这一世界测量学史上的百年难题。

1985年,李德仁谢绝了国外科研院所的邀请,毅然回国,回到武汉大学任教。近40年时间,他一直致力提升我国遥感对地观测水平,持续开展基础理论和重大技术创新,倡导和推动建立了我国高精度、高分辨率对地观测体系,引领了我国测绘遥感的跨越式发展。

是什么力量支撑李德仁在摄影测量与遥感领域实现从跟跑到并跑再到领跑?这缘于汶川地震对他的触动。汶川地震发生时,我国只有3米分辨率的遥感卫星且数量很少,无法第一时间“看清”汶川的情况。李德仁只能在全世界找朋友要卫星数据,直到第3天,才等来了意大利科学家的相关数据。

“国家最需要的时候,我们遥感人没能顶上!”因为这个巨大的遗憾,李德仁作为牵头人向国家提出“建设我国高分辨率对地观测系统”的建议。2010年,经国务院批准,高分辨率对地观测系统重大专项全面启动实施。李德仁领导了该专项的顶层设计,并带领团队开展了高精度数据处理技术攻关,经过10年建设,实现了我国遥感卫星系统的自主可控。

李德仁和科研团队计划在未来打造一个拥有252颗卫星的“东方慧眼”智能遥感星座,希望到2030年,让全球更多的人享受中国卫星带来的优质服务。到时候,人们用手机就可以“调用”头顶的卫星,实现从大众“玩微信”向大众“玩卫星”的时代转变。