万能杀虫剂:一封家书带来的发明

2024-10-28

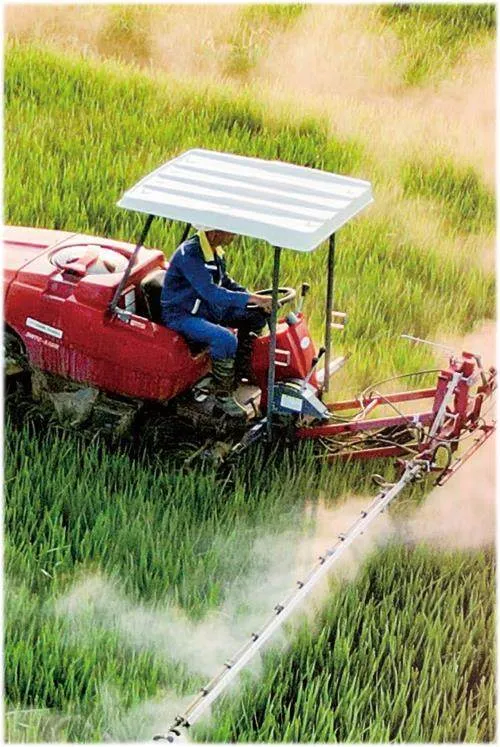

人与动物生存在同一个食物链上,人想吃的,动物也会垂涎三尺。几千年来,动物一直与人类在争吃的。最为典型的就是蝗害,历史上有多次蝗虫与人类“夺粮”的惨痛记忆。蝗虫所过之处,一片狼藉,谷物所剩无几。

从古罗马时代起,人类就与一些有害昆虫展开了战争。世界上有很多种有害的昆虫,它们不仅吃掉大量谷物、水果和纤维品,还传染疾病。直至瑞士科学家保尔·赫尔曼·米勒研制出世界上第一种有机合成农药DDT杀虫剂,这场战争才告一段落。

1935年的一天,米勒接到妹妹的一封家书,得知家乡又闹起了严重的虫灾,便决心研制一种药物帮助家乡消灭害虫。3年间,他合成了许多化学药物,但不是起效慢,就是对付不了害虫。

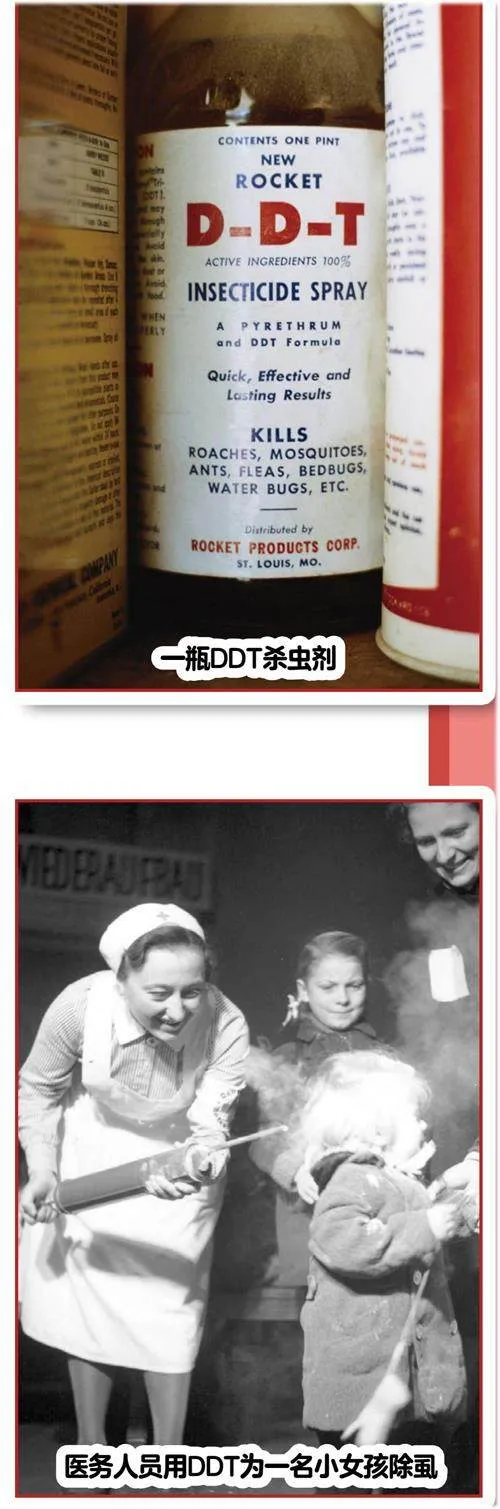

米勒对此十分苦恼,也十分不甘。1939年9月,米勒终于制造出一种叫作“二氯二苯基三氯乙烷”的化合物。它无臭、稳定,但对昆虫则意味着死亡。不过,这种化合物的名称太长,于是米勒便取各个英文单词首字母,简称其为“DDT”。

当米勒公布自己的发明成果后,瑞士政府率先用这种杀虫剂来防治马铃薯甲虫,取得了令人满意的效果。然而,它的制造工艺非常复杂、成本高,无法推广使用,有化学家便讥笑它是“一项派不上用场的发明”。

为此,米勒不断改进工艺,于1942年发明了成本低、毒性强、工艺简单的DDT,并正式投放市场。1944年1月,当时正值第二次世界大战,斑疹伤寒肆虐。这种急性传染病以虱子作为媒介,死亡率较高。万般无奈之下,医学家突发奇想,用DDT来毒杀虱子,效果居然很好。DDT因此“一战成名”。从此,在长达几十年的时间里,DDT都风光无限,不仅有效控制了黄热病、丝虫病,在对付蚊虫方面也无可匹敌,使得全球疟疾的发病率一度得到有效控制。1962年,全球疟疾的发病率降到极低水平。1948年,诺贝尔生理学或医学奖授予米勒,表彰其对传染病控制的巨大贡献。

然而,DDT却是一把双刃剑。1962年,美国海洋科学家卡逊经过4年的调查研究,出版了《寂静的春天》,揭示了DDT及各种化学药品危害环境的事实。DDT本身的短期毒性对人、禽损伤并不大,但其非常难分解,污染环境可长达数十年,加上具有较高的亲脂性,会在动物脂肪内蓄积,造成长期毒性。此后,多国宣布禁用DDT。2004年,DDT出现在联合国环境污染禁用黑名单上。

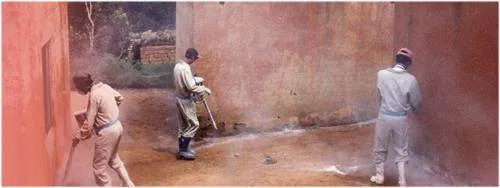

DDT被禁用后,疟疾很快卷土重来。2003年,南非重新启用DDT对抗疟疾,成效显著。2006年,世卫组织发表声明,重新提倡DDT防治疟疾。WHO还发布数据说明,在室内正确、及时地喷洒DDT,可以将疟疾发病率降低90%。

从走上神坛到被贬为“妖魔”再到重出江湖,DDT的一生可谓跌宕起伏。