印随行为: 第一眼看到你,便跟定你

2024-10-28马睿棋

在动画片《猫和老鼠》中,有这样一个情节:一只小鸭子孵化出来后第一眼看到的是汤姆猫,便把汤姆猫当成了自己的妈妈,并一直说:“亲爱的妈咪,最爱的妈咪,我有一个全世界最好的妈咪。”

小鸭子的妈妈不是鸭妈妈吗?为什么小鸭子认汤姆猫为妈妈呢?

先天的印随行为

首先,我们要学习一个新名词:印随行为。这是奥地利生物学家康拉德·洛伦茨发现的有趣现象。洛伦茨发现,鸟类或者哺乳动物会将出生后第一个看到或回应它的生物体视为自己的妈妈。因为这个发现,他获得了1973年的诺贝尔生理学或医学奖。

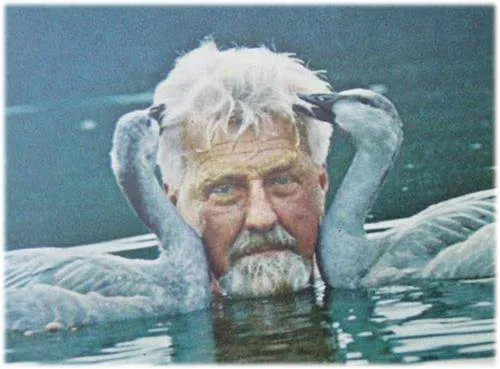

一次,洛伦茨得到了20枚雁鹅蛋。他将其中10枚让家鹅来孵育,另10枚放在人工孵化器里。当第一只小雁鹅从“养母”家鹅身下孵出来后,它首先看到的是洛伦茨。此后,洛伦茨走到哪儿,小雁鹅就跟到哪儿。很明显,小雁鹅把洛伦茨当作“妈妈”了。

为什么会这样

亲子关系需要“双向奔赴”式的确认。印随行为能够帮助幼崽或雏鸟快速地找到并确定自己的妈妈,而妈妈是它们早期生存最重要的依靠。对于小家伙们来说,越早认定妈妈,自己存活下来的概率就越大。

印随行为是动物最早的学习行为,有的动物只需要一次经验,就可以建立;对于不那么敏锐或略显谨慎的动物来说,数次之后也可以建立。但如果小家伙们长大一些,印随行为就很难建立起来了。

用今天的语言来解释,就是在幼崽或雏鸟的大脑中有个内置的“面孔识别程序”,可以将呱呱坠地后首次见到的面孔标记为“最亲爱的妈妈”,并加以无条件的信赖。但是,一定时间后,这个“面孔识别程序”就失效了,不再进行识别和记忆。

在建立了对自己所属物种的面容以及身体形状最早的形态学记忆后,小家伙们再见到类似的面容或者身体形状,就会将其标记为同类。

在群居的动物中,小家伙们整天和家人以及族群生活在一起,在一定程度上加深了这种形态学的记忆。这是从视觉上确定同类的一种方法。当然,很多动物还能通过气味、分泌物、体外激素、声波等多种方式确定同类。

但是,如果一只动物从生下就被人类抚养,从来接触不到同类,可能就无法产生对同类的辨识能力,往往会把人类当作同类。在一些濒危野生动物的人工繁育中,这往往会造成很大的问题。

还回到猫。一只照镜子的猫会以为镜子里的是闯入自己领地的其他猫,常常会转到镜子后面去寻找那只不存在的猫,并且会对镜子里的猫做出攻击行为。这说明,这只猫虽然知道某些长相的家伙大概是自己的同类,但是从不知道自己的长相。