河流的地质作用

2024-10-28刘汉斌

“君不见,黄河之水天上来,奔流到海不复回。”河流,在源头或裂点处有着不断溯源侵蚀的能力,在流动中发挥侧蚀、侧切、堆积的作用。河水中携沙带泥及其他生物残体,把有机质和无机质源源不断地运送到大海或湖泊中,然后沉积下来,形成新的平原或洼地,直到下次侵蚀循环。本期,我们走进古诗中的河流,看看河流作为大地雕刻师是如何造就沧海桑田的。

侵蚀作用

“黄河西来决昆仑,咆哮万里触龙门。”“诗仙”李白用拟人化的手法描写了黄河从昆仑山而来,怒吼着、咆哮着冲撞龙门的壮观场景,让人读之神思。这其实也是黄河本身具有巨大的冲击侵蚀作用的真实写照。

“惊涛拍岸,卷起千堆雪。”苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》描写了长江波涛汹涌,大浪拍击岸边,然后碎裂成晶莹剔透的水滴,像万千雪堆一样洁白的壮阔场景。虽然这句词描写的是波浪,但是我们从形象化的语言中可以窥见水浪对河流沿岸的侵蚀作用。

同样的场景,还见于唐代诗人刘禹锡的“八月涛声吼地来,头高数丈触山回。须臾却入海门去,卷起沙堆似雪堆”,形象地描写了汹涌澎湃的潮水有着巨大的侵蚀力。

白居易的《浪淘沙》中也有对波浪侵蚀作用的形象描写:“一泊沙来一泊去,一重浪灭一重生。相搅相淘无歇日,会交山海一时平。”最后两句点出了波浪以时间换取空间,积小侵蚀为大侵蚀的地质作用特点。

搬运作用

“九曲黄河万里沙,浪淘风簸自天涯。”刘禹锡的这首《浪淘沙》生动描写了黄河水携沙带泥从昆仑山一路向东而行的壮美场景。

据测算,黄河的泥沙含量大致为每立方米35千克,黄河的搬运作用可见一斑。根据近代实测资料分析,黄河干流的年平均输沙量为16亿吨。按一袋建筑用水泥为50千克计算,黄河一年的泥沙搬运量相当于320亿袋水泥,约等于我国2023年前三季度水泥的总产量。

“派出昆仑五色流,一支黄浊贯中州。吹沙走浪几千里,转侧屋闾无处求。”宋代王安石这首《黄河》中的后两句着重阐释了黄河“吹沙走浪”的巨大侵蚀作用。由于黄河流经黄土高原,黄土空隙多、土质疏松、耐冲性差,每当降雨来临时,很容易造成水土流失。

沉积作用

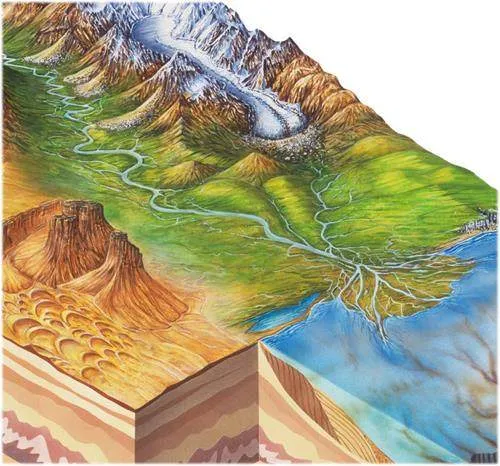

除了侵蚀和搬运,河流的另一地质作用就是沉积。沉积作用一般发生在河流的中下游,流速变缓或流经凸岸的时候。

“莫问桑田事,但看桑落洲。数家新住处,昔日大江流。古岸崩欲尽,平沙长未休。”唐代诗人胡玢的《庐山桑落洲》从地质学的角度写出了河流沉积作用让曾经的江河变为桑田的巨大变迁,以及侵蚀与沉积同时发生、同时进行,地质与地貌变迁无时无刻不在发生的场景。“博望沉埋不复旋,黄河依旧水茫然。”唐代诗人胡曾在《咏史诗·黄河》中生动地描述了黄河水巨大的沉积作用。

河流的沉积作用除了带来了地貌、山川的变迁,也会带来财富与矿产,这其中最典型的就是沉积型砂金矿。河流流经上游产金矿的地区时,会将其中的泥土和沉积物中的金颗粒一起带走。当河流流速变缓、搬运能力下降时,泥沙中的金子由于密度大,往往就会沉淀下来,聚集在一起,日积月累,便形成了沉积型砂金矿床。这在唐代诗人刘禹锡的《浪淘沙》中有所体现:“日照澄洲江雾开,淘金女伴满江隈。美人首饰侯王印,尽是沙中浪底来……莫道谗言如浪深,莫言迁客似沙沉。千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。”

河流的侵蚀、搬运、沉积作用是河流均夷化的完整过程,也是河流雕刻地貌、形成新的夷平面的一条完整的作用链,同时也是除了地震、冰雪,我们较为容易观察到的一种地质作用。希望同学们能从地质学的角度,理解这些脍炙人口的古诗词中所蕴藏的地质道理!