基于ISM的涉外EPC项目设计变更风险关系链研究

2024-10-26刘国旗黄滢孙丹阳陈瑞兄

摘要:当前在“一带一路”倡议和“走出去”战略引领下,我国建筑业深入参与沿线国家和地区重大项目规划与建设,在国际工程市场的占比不断增大,其中具有设计、采购、施工一体化优势的工程总承包(EPC)模式在国际工程市场备受青睐。现阶段设计变更风险是困扰涉外EPC项目发展的重要风险,为此,通过研究涉外EPC项目设计变更风险关系链,提出风险应对措施,以期促进我国涉外EPC项目的发展。

关键词:风险管理;EPC项目;设计变更;风险关系链;ISM

*基金项目:江西省教育厅科学技术研究项目(GJJ201123);江西省教育厅科学技术研究项目(GJJ201121);江西科技师范大学自然科学科研计划项目(2021XJYB002)。

0 引言

随着“一带一路”倡议的提出和“走出去”战略的实施,越来越多的企业走出国门承建涉外项目,尤其基础设施项目建设最多[1]。例如,中老铁路全线通车运营,匈塞铁路塞尔维亚境内贝诺段顺利通车,阿瓦萨工业园正式运营,东南亚最大钢厂越南河静钢铁项目成功交付[2];卡塔尔阿尔卡萨800MW光伏电站、卡塔尔超大型战略蓄水池E标段、卢赛尔体育场等基建项目处处彰显“中国建造”。

目前,各企业承建涉外项目多采用工程总承包(EPC)模式,设计环节作为EPC模式的“龙头”起到主导作用,直接影响项目的成本和工期。由于企业对设计变更风险管理的重视程度不足,且涉外EPC项目建设规模大、周期长,受国际环境复杂变动影响,一旦设计出现问题,将造成返工、设备跨国重新采购等问题,直接影响项目效益。据统计,因设计变更导致的返工占项目总返工总量的70%,其返工成本可占项目总合同价的10%~15%[3]。

例如,巴基斯坦某天然气压缩机站EPC项目前期设计资料不全,导致建筑与结构专业的返工工作量增加[4];中东某阿拉伯国家水泥厂EPC项目因设计单位提供的工艺设计和设备选型不符合监理部门要求TpHI7V2nP4Wc1x8LPa4KBUmhGaK7towAm+g12cgS48E=而未能通过审批,延误工期25d,土建分包商即使按照合同约定工期进场,仍因无施工图错过了最佳施工季节[5]。

当前,大部分项目从风险因素分析、风险评价、风险应对措施三个方面开展风险管理。例如,科威特新炼厂工程项目通过专家调查打分法识别出财务风险因素,提出规避风险、降低风险、分担风险、自留风险的风险管控策略[6];刚果(布)国家一号公路从宏观-中观-微观识别初步风险因素,采用专家问卷调研法进行因素重要性打分,并提出相应措施[7]。以上案例并未对风险措施的效用性进行验证。项目本身具有独特性,将同一个风险应对措施应用到不同的项目中,无法确定措施是否可起到防范风险作用。因此,对涉外EPC项目设计变更风险应对措施开展效用检验至关重要。

1 设计变更风险识别

设计变更指项目在合同实施期间对已批准的初步设计、技术设计或施工图设计进行修正、完善等[8]。设计变更包括项目规模、施工方案、构件尺寸、设备型号等变更[9]。设计变更发生于项目设计、采购、施工阶段,不同阶段对项目造成的影响不同:设计阶段由于施工尚未开始,只需修改设计图样,该变更对施工阶段影响较小,项目成本、工期损失有限;采购阶段则面临材料或设备重新采购的风险,会对成本和工期造成影响;施工阶段需要拆除已完工程,重新返工,会对项目成本、工期及HSE管理(健康、安全、环境管理)造成严重影响[10]。

构建系统和科学的涉外EPC项目设计变更风险因素清单是有效开展风险分析,提出风险应对措施的基础与前提。风险识别作为风险管理的基础,是指项目在开展调研和资料收集的基础上,采用多种方法,全面识别潜在风险和客观存在的风险,并进行整理归类。

风险因素识别的准确性将直接影响涉外EPC项目设计变更风险评价结果的信服力。为此,本文的风险识别遵循以下5个原则:

(1)全面性。风险识别应全面识别和分析当前项目存在的风险,对涉外EPC项目应以设计、采购、施工全过程为主线,找到直接、间接及源头风险因素。

(2)系统性。风险识别应遵循项目管理的系统性原则,把项目视为一个整体。同时,识别项目内外部风险因素,防止风险管理断层、各方沟通合作不畅等问题发生。

(3)国际性。涉外EPC项目受复杂变动的国际环境影响,风险因素识别既要满足涉外EPC项目特点,也要符合其风险管理流程。

(4)灵活性。项目实施的状态和面临的风险处于不断变化中,风险识别要结合实际进行,切勿机械套用相似项目结论,应遵守灵活性原则保障风险识别结果的信服力。

(5)综合性。涉外EPC项目的环境导致风险来源和性质等呈现复杂性。开展风险识别须遵守综合性原则,综合考虑各风险因素间的关联性。

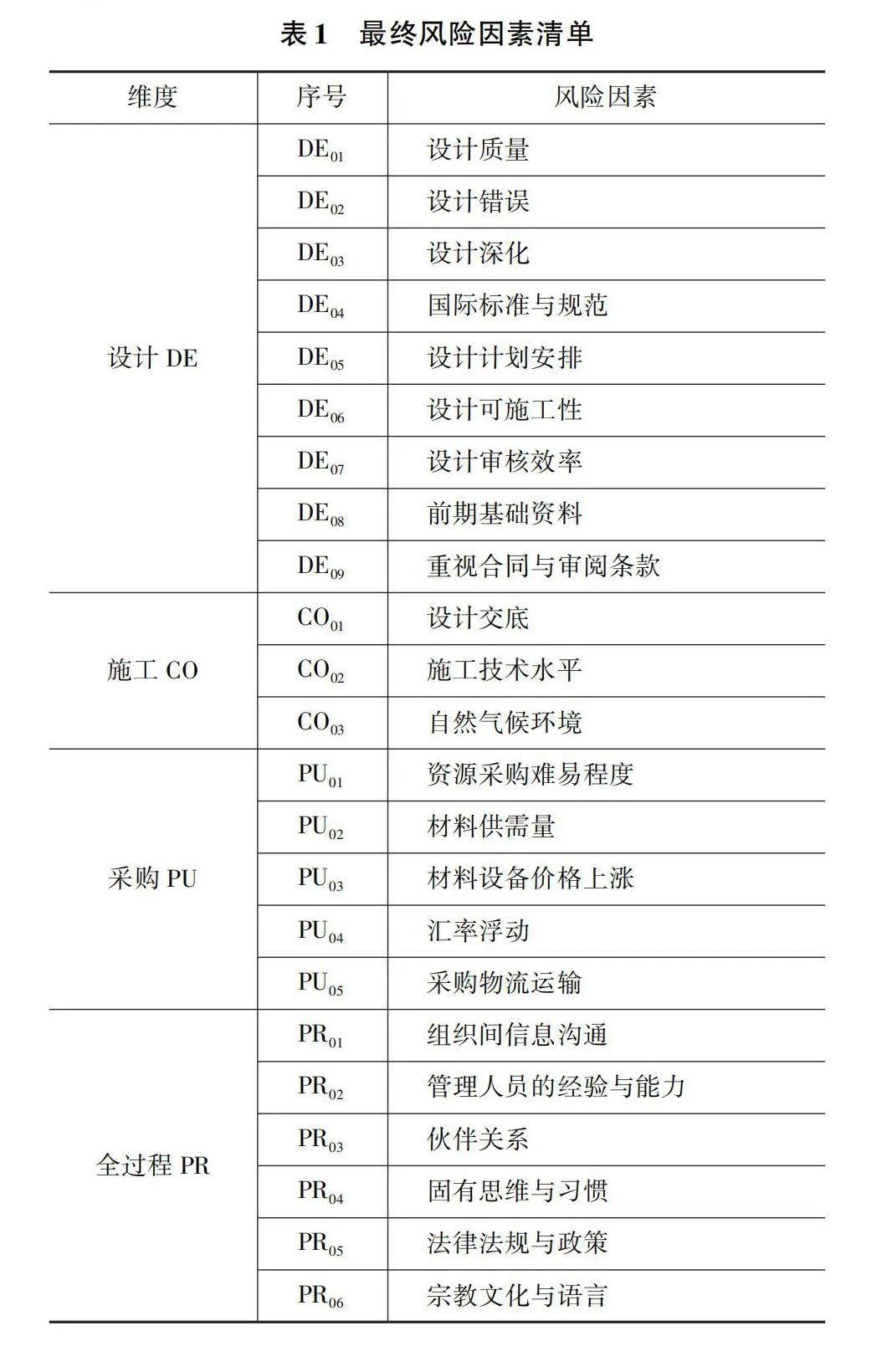

基于此,本文根据文献调查将涉外EPC项目设计变更风险因素划分为4个维度:设计、采购、施工、全过程,共45个风险因素。采用熵权法确定各因素的权重排名,选择前50%的风险因素共23个,作为关键风险因素,建立最终风险因素清单,见表1。

2 基于ISM的风险分析

2.1 风险分析概述

风险分析是了解风险本质,判定风险层级的过程,是制定风险应对措施的基础,可为风险应对提供科学依据,保障项目的成功开展。风险分析作为风险管理必不可少的环节,其作用主要表现为:①确定各风险因素间的相互关系;②确定各因素所处的层级。

常用的风险分析方法有蒙特卡洛模拟法、层次分析法、BP神经网络法、决策树法、灰色系统理论、解释结构模型。每种方法及其优缺点见表2。

各风险因素间并非彼此独立,而是相互影响和依赖。本文依据识别出的23个风险因素分析彼此间的影响关系路径,建立风险关系链,找到源头风险因素。为探究风险因素间的相互关系,判断其为直接影响因素还是间接影响因素,确定其在涉外EPC项目设计变更风险中的影响地位,选择ISM法开展风险因素分析。综上所述,本文基于ISM法构建涉外EPC项目设计变更风险分析模型,探究并分析风险因素间的相互关系,建立源头风险因素→间接风险因素→直接风险因素的风险关系链,方便、快捷地识别出导致项目风险发生的源头风险因素,同时也为风险应对提供理论依据。

2.2 基于ISM法构建风险关系链

解释结构模型(Interpretive Structure Modeling,ISM)可借助人的经验、有向图和矩阵等数学工具及计算机,综合运用离散数学、图论、社会科学及集合论,把各要素间复杂的关系梳理成清晰的多级递阶结构模型[11]。其可将凌乱复杂的思想转换为直观清晰的结构关系,使各因素间纷繁复杂的关系条理化、逻辑化和层次化,从而更好地为管理人员提供支持。ISM利用专家经验对系统要素间关系进行判断,通过应用数学工具对系统内部结构做出合理解释,具体的实现过程如下:

(1)明确结构性自影响矩阵。

(2)明确邻接矩阵。

(3)确定可达矩阵。

(4)确定缩减矩阵。

(5)划分区域。

(6)划分系统层级。

(7)提取骨架矩阵。

(8)绘制多级递阶有向图。

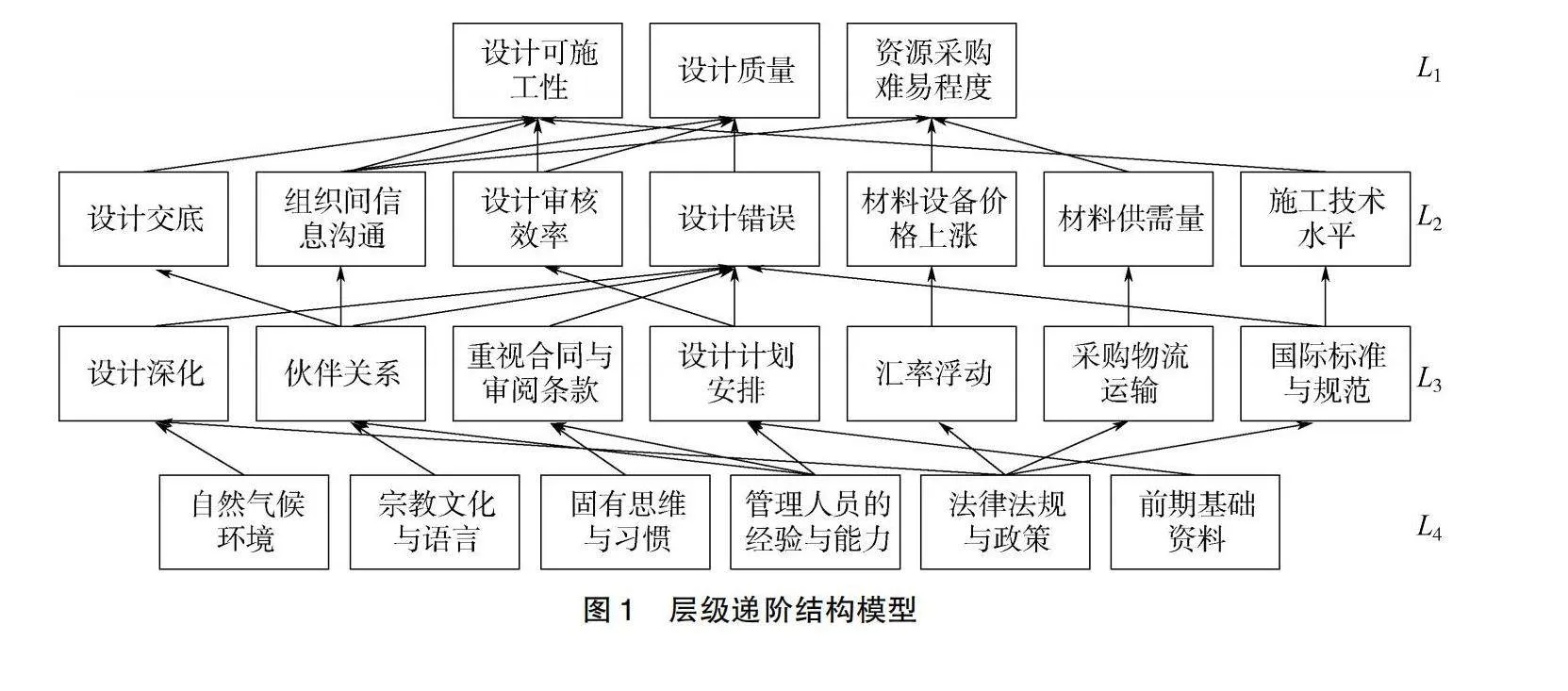

本文采用ISM进行风险分析,把各要素间复杂的关系梳理成清晰的层级递阶结构模型,如图1所示。

根据图1可知,风险因素可划分为三个层次:L1为直接层;L2和L3为间接层;L4层为源头层。位于不同层级的风险因素,对项目影响程度也不同。位于间接层的不同风险因素,对项目风险影响的重要性也存在差异。结合层级递阶模型图,按照源头→间接→直接的路径形成风险关系链,直接层-设计可施工性的风险关系链如图2所示。

2.3 风险应对措施

风险因素间存在相互影响关系,项目应用单个风险因素对应的措施,并不能有效防范系统风险。为此,依据风险关系链找到所有风险因素,提出综合性风险应对措施。这些措施可同时作用于风险关系链的多个因素,提高风险管理的效率。

根据风险关系链提出的风险应对措施有以下几条:①安排设计专员对接施工现场;②在合同中约定设计审批次数和时间;③设计计划合理有序;④积极争取使用国内标准与规范;⑤加强前期资料收集和审核;⑥建立信息管理系统;⑦建立各国技术标准与规范信息库;⑧安排专人记录施工中遇到的疑难或者特殊施工工艺,组建信息库;⑨招聘项目所在地工作人员;⑩聘请专家负责设计审批各项事宜;B11聘请精通语言与技术的复合型人才;B12聘请第三方机构编制项目所在地的市场信息、文化背景;B13组建语言精通的高质量管理团体,不断学习国外管理经验;B14聘请当地律师或与律所合作。

3 案例研究

3.1 项目背景介绍

该项目为位于中东地区的某海外房建工程EPC项目,总建筑面积387 898m2。该项目共包括5栋塔楼C2、C3、C10、C10A、C11和部分附属裙房。其中,C2共35层,C3共31层,最高146m,这两栋楼及附属裙房组建成高档住宅楼;C10共36层,C10A共44层,C11共36层,最高203.35m,这三栋楼及附属裙房组建成现代办公楼和高档住宅楼。主楼采用框架-核心筒结构体系,附属裙房采用后张拉预应力结构体系。附属裙房的屋顶安装游泳池及娱乐设施,以多功能和多层次的设计布局为建筑增添艺术氛围。该项目在业主完成概念设计的基础上与承包商签订合同,合同价格4.53亿元,合同工期32个月。

3.2 风险事件

该项目采用边设计边施工的模式,对项目设计要求格外严格。设计人员在结构设计时缺乏足够的施工经验,对于施工流程及工艺技术不了解;同时,对业主提供的地质勘探资料未进行准确性核实。而施工单位未了解清楚当地施工标准,依照国内施工经验开展,监理部门发现若按原设计的基础深度开挖,建筑安全无法得到保障。为此,项目基础深度在原设计基础上加深,发生设计变更,修改图样后重新送审。

3.3 风险关系分析

通过分析风险事件找到存在的风险因素及各因素间的关系,为项目匹配合适的风险关系链,找到源头风险因素。以实例分析检验该关系链是否具备合理性。项目风险识别过程如下:

(1)未核查前期地质勘探资料的准确性。即前期地质勘探→设计可施工性。

(2)设计单位与施工单位缺乏有效沟通,彼此间合作关系弱,其原因是项目管理人员自身能力不足,未能有效建立各方之间的沟通渠道。即合作关系→组织间信息沟通→设计可施工性。

(3)施工人员缺乏对国际标准的了解,影响施工水平。即国际标准→施工水平→设计可施工性。

根据以上风险分析的结果可知,设计可施工性是导致设计变更发生的直接风险因素之一。通过风险关系链可知,宗教文化与语言或管理人员的经验与能力→伙伴关系→设计交底或组织间信息沟通→设计可施工性;管理人员的经验与能力→设计计划安排→设计审核效率→设计可施工性;前期基础资料→设计计划安排→设计审核效率→设计可施工性,与该项目分析得出的风险因素及影响关系相吻合,证明了本研究风险关系链的合理性。

4 结语

本文采用文献调查法从设计、采购、施工和全过程4个维度识别并确定设计变更的23个关键风险因素,建立风险因素清单,基于ISM探究风险因素间的关系,并建立风险关系链,提出相应的风险应对措施。

参考文献

[1]艾尚乐.“一带一路”背景下中国对外贸易发展新格局分析[J].价格月刊,2021(11):58-63.

[2]王妮.我国海外基础设施投资项目风险防范研究——基于中美贸易摩擦背景[J].价格月刊,2019(12):76-80.

[3]LOVE P E D, LI H. Quantifying the causes and costs of rework in construction[J]. Construction Management and Economics, 2000,18(4):479-490.

[4]杨融, 张为芳. 国际电力EPC工程建筑设计常见问题浅谈——以菲律宾共和国伊利甘1×20 MW燃煤电站项目为例[J]. 武汉大学学报(工学版), 2018,51(S1):360-363.

[5]周晓冬. 对外EPC水泥厂设计管理问题探讨[J]. 国际经济合作, 2010(9):70-75.

[6]李辉煌. 大型国际工程项目财务风险识别及管控研究——以科威特新炼厂工程项目为例[J]. 建筑经济, 2021,42(10):41-46.

[7]杨帆, 朱毅, 蒋超, 等. 国际EPC项目风险因素研究——以刚果(布)国家一号公路为例[J]. 建筑经济, 2013(1):58-61.

[8]马智亮, 马健坤. 消除建筑工程设计变更的定量激励机制[J]. 同济大学学报(自然科学版), 2016,44(8):1280-1285.

[9]吴允平, 任铁军. 水利工程建设项目设计变更划分和管理研究[J]. 中国水利, 2010(20):89-91.

[10]张浩. 国际EPC合同模式下的设计管理[J]. 国际经济合作, 2015(7):78-84.

[11]JANES F R. Interpretive structural modelling: a methodology for structuring complex issues[J]. Transactions of the Institute of Measurement and Control, 1988,10(3):145-154.

收稿日期:2024-05-16

作者简介:

刘国旗(1972—),男,讲师,研究方向:风险管理和项目管理。

黄滢(1978—),女,博士,副教授,研究方向:工程结构与工程管理。

孙丹阳(通信作者)(1998—),女,研究方向:工程结构与工程管理。

陈瑞兄(1996—),女,研究方向:工程结构与工程管理。