那些与书有关的往事

2024-10-25王泉根

一、新书

我小的时候,小学生的书包里,除了课本、作业本,还有一本《小学生守则》,薄薄的一册,还没有课本一半的大小。里面不但有学生必须遵守的德操纪律,还有每学期的报到注册、考试成绩、班主任评语,实在太重要了。

我读书时考试还实行5分制,5分为优,4分为良,3分为及格,2分为不及格,1分、0分那就太丢人了。同学们称2分为“吃老鸭”,2形似鸭子。1分为“吃甘蔗”,0分为“吃鸭蛋”。老师用红墨水钢笔标记5分,其他均用蓝墨水。所以期末发下《小学生守则》,只要看红色数字就一清二楚。我的守则上,绝大多数是红色。大概从四年级起,考试改为百分制,老师就统一用蓝墨水填写了。

从记事起,我就爱书,爱读书,只要有文字的东西,无论书刊、报纸、宣传单、纸头,我都很珍惜,舍不得丢弃。镇上的大人有一个“珍惜字纸”的传统,认为写有文字的纸张都很神圣,不能随便乱丢,更不能践踏,而要放到竹子编的“字纸篓”里,统一回收,再焚烧。“珍惜字纸”的传统也无形之中影响了我对字纸的偏爱。

每当新学期开学,老师发下新课本、练习册,那是最兴奋、最幸福的日子。摸摸光滑漂亮的彩色封皮,闻闻课本上那一种说不清楚的淡雅油墨香,感觉真是好极了!

开学第一天放学回家,八仙桌上放好包装纸、裁纸刀,于是开始“包书”—给新课本穿上外套。包书的纸张一般是旧报纸,高档的是牛皮纸,最高级的是“花纸”。我们上虞、绍兴一带,称年画、宣传画、电影海报之类的精美画纸叫“花纸”,当然包书使用的是旧花纸,有画的一面不能包,翻过来那面白色的才是包书的好材料。

我包书大多用的是旧报纸,有时弄到了牛皮纸,那就用来包主课《语文》《算术》,如有富余的,再包其他。新书封面必然包得整齐妥帖,没有翘角。包好后,再用毛笔写上“语文”“算术”等字。

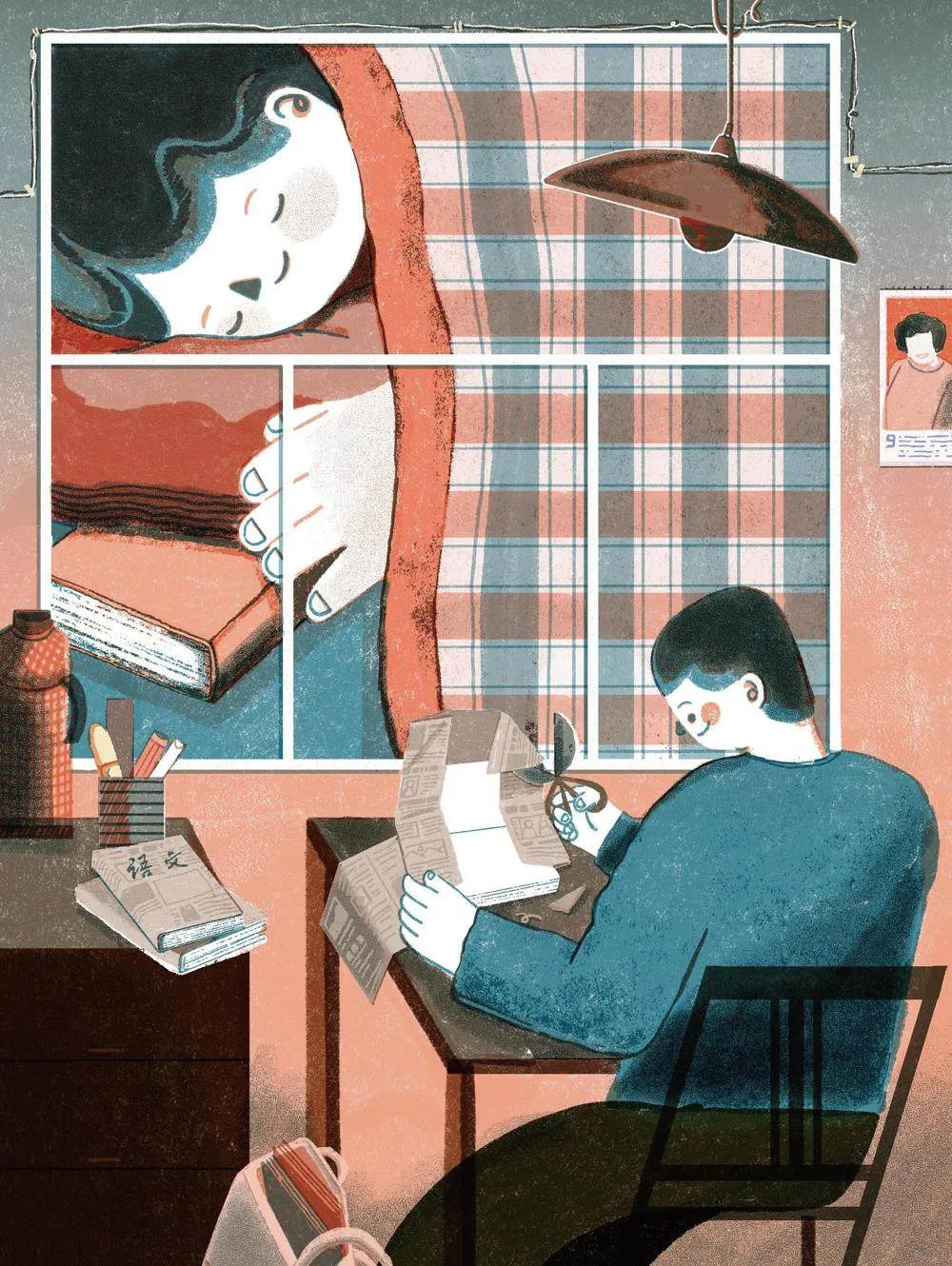

晚上就将新书压在枕头下面睡觉,心里一整个只觉得舒坦,睡得自然香甜。新书在枕头下面压上几夜,更显挺括整洁。当然这些都是儿童时代的小心思,归因还是出于爱书、爱读书。

读书出于本心。你爱读书,哪里需要大人陪伴、老师督促—而我那时候还真是没有任何大人来过问。我与祖父母、小叔叔一起生活,父母在遥远的西南—重庆。祖父以前在供销社的村店当营业员,后来因病回到了镇里,祖父与小叔叔忙于摆小摊做生意,祖母忙一日三餐、缝补浆洗。当然期末考试结束后,祖父一定会检查我的《小学生守则》,看到各科成绩与班主任评语,面露笑容,然后给我父母写信,还有几次将我的“三好学生”奖状也附在信里寄走了。

二、买书

因为爱书,心里就十分想拥有属于自己的除了课本以外的书。二十世纪五六十年代长大的孩子自然都十分迷恋当时流行的连环画,因而朝思暮想怎样才能买到一本连环画。

镇上的普育文具店除了文具、纸张、笔墨等,还出售图书与连环画。营业员将连环画放在玻璃柜的玻璃板上,封面朝上,标有定价的封底在下,最多的是《三国演义》《西游记》等。小小的我常常跑到文具店玻璃柜前,弯腰侧身勾下头去,透过玻璃板看连环画的定价:八分,一角五,二角……多么好的连环画,可我从来没有钱买。

一天,机会来了。按镇里的风俗,老人过世后的送葬队伍中,要有两个十来岁的孩子各擎一根小竹竿打起“引幡”,跟在手执灯笼、臂挎装着冥币鞭炮斗篮的“天王”后面。然后提前出发,走到半路,将小竹竿折断丢在路边,就可以回来了。我和邻居同学委宝被找来扮演这样的角色,回来后,每人得到了五角钱的白包。

拿着这一大笔大人不知道、几乎是从天而降的巨款,我兴奋不已,立即和委宝跑到普育文具店去买连环画。那是我生平第一次买书,我终于第一次有了属于自己的书:文具店新到的《西游记·通天河》和《吕梁英雄传》第一册这两本连环画。

我兴奋得如获至宝,好几天夜里睡不着,用手摸摸压在枕头下面的宝贝,感觉就像阿里巴巴得了珍藏那般快活。很快,阿林、龙庚等同学都知道了我手上有新书可看,跑来向我借,于是这两本连环画就在同学之间不断地传阅。

有一天,我和委宝不知为什么发生了争吵,委宝扬言要向大人“揭发”我拿到五角钱不交给大人而是自己偷偷去买了书。这下可把我吓坏了,我赶紧与委宝和好,还承诺他可以拥有这两本连环画的共同保管权,但千万不要告诉大人。当时的那种感觉,仿佛那五角钱是自己偷来的。

我第一次得到大人给我买的书,记得是小学五年级,那是祖父买给我的。祖父有一次去杭州办事,给我买了好几本杭州小学生用的练习册,封面都印着六和塔和钱塘江大桥,好看极了,我舍不得用,保存了很长时间。祖父还特别给我买了一本唐代柳公权《玄秘塔碑》的字帖,要我临帖写好毛笔字。但很遗憾,我只临写了字帖前二页的柳体“唐故左街僧录内……”书法一直不咋样,辜负了祖父当年的期待。

1994年暑假,我去西安开会,第一次参观碑林博物馆,见到了柳公权《玄秘塔碑》真迹,我一眼就看到了“唐故左街僧录内”,实在太震撼激动了,我仿佛回到了儿童时代,眼前出现了祖父给我字帖的那一幕。

我第一次自己掏钱买“文学书”已是读初三了。那天是我的生日,我特地到普育文具店去看书。那时候文具店的新书是开架销售,我左翻右翻,翻到一本上海少年儿童出版社出版的《鲁迅先生的故事》,封面印着木刻鲁迅先生头像,目光炯炯,威严而亲切。此书作者唐弢,内有多幅鲁迅先生的插图,由顾炳鑫绘图,全书五十九页,定价二角六分。

鲁迅先生是我们崇敬的文学家,而且知道他是绍兴城里人,与我们一样爱吃霉干菜、霉千张。我一页页地翻看,全书有十四个故事,当看到其中一篇《卖书》时,我惊讶地发现这与我读小学六年级时《语文》课本中的一篇文字一模一样,作者也是唐弢。但课文是节选,开头是“一个深秋的下午,下着细雨,鲁迅先生坐在这家书店的一角,跟店主人闲谈”。这篇课文老师要求全文背诵,所以记得特别深。

我马上掏钱买下了《鲁迅先生的故事》,回到家里还郑重其事地在扉页写了一行字:“十六周岁时购此书以资自励。”后来我当知青有了印章,又特别在扉页补盖了印章。阅读《鲁迅先生的故事》使我知道了原来语文课本中的文章,都是从经典名著、作家作品中选编来的。如果读了课文,再能找到这篇课文的出处,也即作者的原著来读,那对课文的理解自然太有帮助了,因而以后我会特别留意读原著原典。

唐弢著的《鲁迅先生的故事》,这是我生平买的第一本文学书籍,至今还珍藏在书柜里。但那时候,我直到初中毕业,存放在抽屉里的书也就不过五六本而已,包括我最早买的那两本连环画。

三、借书

小学三年级时,班上订阅了《中国少年报》《新少年报》。我们最爱看《中国少年报》上《动脑筋爷爷》《知心姐姐》《小虎子》三个专栏。特别是《小虎子》,那是每期必有的连环漫画故事,一期讲一个,每期五幅画。小虎子长着圆溜溜的光脑袋,大耳朵,脖子上系条红领巾,穿着长袖衣、条纹裤,样子可笑又可爱,他有句顺口溜“我叫小虎子,你的好伙伴。好事大家学,缺点你们帮”,发生在他身上的故事就如同发生在我们身边。小虎子、知心姐姐、动脑筋爷爷,一起陪伴着我们快乐的童年。

班上虽然订有报纸,但没有订杂志。我第一次看到儿童杂志是在铁音同学家里,那时已读五年级了。

铁音家住在一居委的雨花街,他的父亲在新昌县新华书店工作,家里有祖母、母亲、妹妹,家里大人都叫他的小名“麟儿”。那天下午放学后,他带我到他家里去玩。当我和他走上楼,见到他房间里竟然有一个小书柜,书柜上整整齐齐地摆放着图书,还有期刊,这真让我大开眼界,好生羡慕。

正是在铁音家里,我生平第一次见到了儿童文学期刊—上海出刊的《儿童时代》。铁音说那是他父亲在邮局为他订的,邮递员每半个月就会上门送来新出的一期。铁音递给我最近收到的那本,我翻了开来,第一页是小朋友堆雪人玩儿,有图有文:

雪人雪人我问你,

哪里来的好本领?

不穿棉衣不戴帽,

竟敢坐在雪地里。

铁音告诉我,他的叔叔在外省工作,每次给家里寄邮包时,总会放上一两本儿童读物给他,加上他父亲又在新华书店工作,他的小书柜里自然会有那么多好看的图书了。我发现书柜里还有同学们听都没听说过的《中国地图册》《世界地图册》,怪不得铁音的地理课考试成绩总是名列前茅。

铁音还告诉我,他的叔叔毕业于中国地质大学,不久前与单位一起被派到黑龙江一个叫“安达”的城市,据说那里发现了大油田。铁音打开《中国地图册》,翻到黑龙江省,找出“安达”给我看,地图册上的安达只是一个小圆点,在一条铁路线上。后来我才知道,安达改名为大庆,铁音的叔叔去的就是大庆油田,那是多么伟大的石油工程,让我心生无限敬意。

铁音的小书柜里最多的是少儿读物,有童话、民间故事、儿童小说等。那天他借给我一本儿童小说《和好》,作者杜风,由上海少年儿童出版社出版。这是我生平阅读的第一本儿童文学图书。

很多年以后我才知道,杜风原来就是我们章镇人,他还曾当过镇小的语文老师,后来去上海当小学校长,20世纪50年代调入上海少年儿童出版社,担任《少年文艺》杂志的小说编辑,再后来支援西部建设,去了宁夏银川市郊的一所中学。我第一次见到这位章镇出生的儿童文学作家杜风先生,已是90年代了。那时他已从宁夏退休回到杭州和他女儿一起居住。时任浙江少年儿童出版社副社长的田地先生是一位著名的童诗作家,和杜风是好友,田地特别聘请杜风担任浙江少年儿童出版社《当代少年》杂志的小说编辑。

那天我在杭州拜访杜风先生,他兴致很高,话语滔滔。他说他家老宅就在章镇曹娥江畔的高家台门,江边的“外市头”店铺密集,还有老岳庙、新庙。当谈到他离开章镇后的经历,他哈哈大笑:“转了一大圈,我又干起了编儿童小说的老本行,为儿童做事真有一辈子做不完的事!”杜风先生发自肺腑的话语与爽朗的笑声深深地感染了我。

杜风先生还告诉我,他在伴月庵小学教书时就开始搞文学创作了,他还喜欢篆刻、剪纸、泥塑。临别时,他风趣地说,要送给我这个“章镇老乡兼伴月庵小学校友”几本他写的儿童诗、童话、寓言等作品集,然后在赠书扉页一一题签。其中有一本上海出版的《杜风作品集》,里面就收录有早年铁音同学借给我看过的小说《和好》。我兴奋地告诉杜风先生,我在读伴月庵小学时就已看过他的小说了。如此书缘与因缘际会,真要谢谢铁音同学。

我和铁音从小学五年级起就一直是好朋友。初二时的一天下午放学,我们走到章镇大会堂,坐在会堂外面的石阶上讲闲话。铁音问我最喜欢什么样的意境。我想起小时候的一个场景,就说:外面正下大暴雨,风声呼呼,雨声落在洋铁皮上,叮叮咚咚乱响,而我万分安全地躺在床上,听那雨落铁皮声,像是在奏天地交响乐。

铁音说,他最喜欢的意境也是外面下大暴雨,自己也躺在被窝里,但不是听雨落铁皮声,而是听半导体收音机播放的钢琴乐曲。他还说,他今后要考南京美音学院,美术加音乐,这是他的理想。我真佩服铁音知道得这么多,我是第一次听说南京还有美音学院(那所学院是不是现在的南京艺术学院呢),铁音早已有了考大学的理想,而我压根儿想都没有想过。

铁音还说如果长大当官,一定要当到杭州市市长,那才有劲。因为当时的《浙江日报》经常会在头版刊登诸如“杭州市市长王子达会见某某国家外宾”的新闻报道。

多年以后,我回章镇参加同学会,终于见到了数十年未谋面的铁音老同学。谈起往昔,他告诉我初中毕业后在家里待了一年,后来到大勤公社陈墎大队当了很多年知青,直到政策允许知青返城,这才回到章镇,为了生活,他干过很多行当,但心里一直喜欢音乐。听到“陈墎”,我心里不由一愣,那不就是我当年读河浮村小时,河浮村下管溪对岸的陈墎村吗?

餐桌上铁音很高兴地递给我一张名片,显然他对自己的现状很满意,名片上他的头衔是“章镇民间乐器队顾问”,背面写着乐器队的业务包括红白喜丧,吹打奏乐,多种器乐齐备。

我努力地想在铁民那张苍老冬至的脸上找回当年红润春意的神采,但往事只能回味。老同学聚会让人真正感慨系之的,那就是从同学发小变化了的脸上,如同镜子一般地让你看到了岁月的流逝与人世的沧桑—自己也变老了。

我举杯对铁音说:“真要谢谢你,那年你借给我看的《和好》,还有我第一次见到的《儿童时代》。”铁音一脸茫然,显然他已记不起那年那月的陈芝麻烂谷子了。

我读小学时,当时镇小还没有图书室,只有教师办公楼里有老师看的报纸、期刊,因此除了课本,我们几乎没有其他的课外读物可看。一直到五年级时,学校开辟了一间书屋,废旧的乒乓桌上放满了一大堆图书,供五、六年级的同学们下午课外活动时阅览,但不能外借。

大家围桌看书,全神贯注,安静极了,偶尔会有同学悄声发笑,那一定是被书里的故事吸引了。我印象最深的是一套描写新四军浙东纵队三五支队抗日故事的小丛书,由浙江人民出版社出版。三五支队以余姚的四明山为根据地,四明山的余脉一直延伸到我们上虞覆卮山,因而这套丛书里的故事发生地,经常会出现余姚梁弄、上虞丰惠、嵊县、新昌等,甚至出现了曹娥江、章镇!其中有一本讲到1945年7月浙东纵队司令员谭启龙来到章镇,同年9月浙东纵队将章镇作为“北撤”的起点。

太吸引人了!同学们争相阅览这套丛书,里面竟然有的事体发生在章镇。我们以前也曾似懂非懂地听大人讲过三五支队、北撤等故事,现在可是“有书为证”了;那么,胡晓东老师说姜山顶上的“防空哨”与壕沟曾是真枪实弹的战场,也是确信无疑的了。

真正可以借阅图书,一直要等到上了初中。隐潭溪对岸就是章镇中学,初一时,同学们除了成为中学生的得意之外,最高兴的事体之一是初一新生可以到学校图书室借书,每人每次一本,两周后归还。

于是我们蜂拥地挤到图书室门外,但不知道里面有什么藏书,只是如同抽盲盒一般地瞎报书目编号:“A1”“B3”“C5”,蒙到哪本算哪本。我报的是“A9”,老师从书架上找出来给我,一看是长篇小说《草原烽火》,作者乌兰巴干。这是我初中时阅读的第一部长篇小说,也是生平第一次在图书馆登记“借书卡”后借阅到的第一本书,因而值得一记。

四、读书与管摊

不过《草原烽火》并不是我阅读过的第一部长篇小说,我生平读完的第一部大部头长篇是《水浒传》。想想那年那月读《水浒传》的场景,实在难以忘怀!

还在母亲怀我的时候,父亲就远出谋生,离开了故乡,先到上海,以后又去了很远很远的重庆。母亲在我两岁多的时候,去父亲那座城市探亲,后来找到了工作,就没有回来了。我是那个年代的“留守儿童”。

从小,我与祖父祖母还有小叔叔生活在一起。小叔叔的小摊有镇里发的“营业执照”,经营的是草鞋、笠帽、扫帚、扁担、竹篮等产品,本小利微,依靠一分二分、一角两角赚钱,因而只有天天摆摊才能赚到一些钱。

章镇是虞南地区的商贸中心,平时四邻八乡的农民来小镇赶集分为“闲日”与“市日”。“闲日”人不多,生意清淡;“市日”客流济济,生意也好。最热闹的是一年春秋两次、有时是春夏秋三次的“物资交流大会”,这是由镇供销社举办的大型农业资料、农副产品的商贸交流活动,虞南各地,甚至邻县嵊县三界、绍兴等地的商家也会赶来摆摊设铺。同时,县里的越剧团、绍剧团也会来镇上演出。在我儿时的记忆中,这是除春节过年以外,小镇上最闹猛最开心的时候,自然也是叔叔竹器摊生意最好的时候。

物资交流大会的那一天,我们全家,祖父祖母和小叔叔,都在为竹器摊忙碌,管摊、叫卖、送货、送饭,那天生意真叫好。

记得是下午两三点,突然跑来了一位满脸汗珠与泪珠的农妇,她一到竹器摊,就慌乱地问我祖父,有没有看到一个小布包?

祖父马上从竹摊里取出一个布包,问她是不是这个。那农妇打开布包,里面是一厚沓人民币,她数了数,扑通一下跪了下来:“谢谢救命菩萨啊!”并且抽出一张大钞,要送给祖父。

原来,这个农妇家里刚卖掉了一头肥猪,拿着数十元的现钞,趁物资交流大会来给快过门的儿媳妇买布料衣服,上午还在我叔叔的摊上买了竹篮什么的,一时疏忽,将包装现钞的小布包遗落在了叔叔的摊上。祖父和叔叔无意间发现了这个布包,就将它放好,等待失主来取。

竹器摊周围一下子围满了看客,祖父连忙把农妇扶了起来,说:“这东西是你遗忘的,自然要还给你,不用谢不用谢!”

农妇说她赶集回去走到半路,这才猛然发现小布包不见了,一路小跑眼泪滴答赶到镇上,刚才已问了几家买过货的门店,都说没见到布包,要是现在再没有,她回去怎么向家里交代?那她只有上吊、喝盐卤、跳曹娥江了。要知道当时的几十元可是一笔巨款啊!

祖父和小叔叔坚决不要她的大钞,那农妇在千恩万谢声中这才走了。

祖父说,君子爱财,取之有道,不是自己应得的东西,金子银子、一厘一毫也不能要。这句话深深地印在了我的脑海,终生难忘。

从我懂事、会算账起,每当星期天与寒暑假,我就去帮助叔叔管摊。小摊摆设在街边弄堂口。这条弄堂就是下沙弄。下沙弄最早叫文昌路,“文革”期间一度改名胜利路,我们的家就住在下沙弄。下沙弄与大街交会的上方有一个骑马楼,叫“文昌阁”,里面供着一尊文昌菩萨。小时候每次上街,从弄堂出去,必然会抬头望望文昌菩萨,印象最深的是菩萨的胡子很长,相貌与戏台上的文官差不多。说来也巧,章镇后来走出了几位文科教授,全都出自今天的下沙弄,当年的文昌路。小叔叔的竹器摊那时就摆在下沙弄与大街交会的骑马楼“文昌阁”下。

夏天,文昌阁下面又遮阳又有穿堂凉风,避了暑热,下午生意清淡,正可以看书,所以我很乐意替小叔叔管摊,好让他多休息一会儿。

我就是在小学五、六年级暑假每天下午管摊时,读完《水浒传》《西游记》等古典名著的,初中管摊时还读了《红岩》《青青之歌》《暴风骤雨》《晋阳秋》《野火春风斗古城》等现代小说。

需要补记一笔的是,我在小学五、六年级时之所以能读到古代四大名著中的《水浒传》《西游记》,并不是学校有名著可借,而是那时我们搬家住到木行路,隔壁两家邻居是文化人。

一家是虞南有名的“塘岙郎中”骨伤外科专家王士芹先生,擅治骨折、断腿,晚年虽双目失明,依然求治者多,经常有坐着轿子的伤者被抬到我们院坝里来。只见王士芹先生闭着双眼,双手左捏右推,只闻“咔嚓咔嚓”之声,突然猛一使劲,病人“哎哟”一声,断胳膊断腿就已接好了,再贴上他祖传的秘方膏药,夹上夹板,于是大功告成。这使我十分新奇与敬佩,我时常向这位瞎眼爷爷问这问那,还曾一度梦想长大后也要当中医郎中。

再一家是长我二岁的好朋友陈正平家,他的父亲是外地公社卫生院的中医师,母亲是镇小的语文老师。正平家里有许多我从未见过的藏书,还有我第一次知道的《新观察》《大众电影》等杂志。《水浒传》《西游记》《晋阳秋》等小说就是正平借给我的。

《水浒传》上、下两册,还是硬壳封皮的精装本,这是我生平看完的第一部长篇,犹记得当时看完最后一页时,一种自豪的读书成就感油然而生。我还在练习本上摘抄了不少《水浒传》的成语、诗词、句子。如鲁智深剃发出家时,五台山老和尚给他赐法名时的偈语:“灵光一点,价值千金。佛法广大,赐名智深。”梁山好汉智取生辰纲时挑酒汉子白日鼠白胜唱的七言谣诗:“赤日炎炎似火烧,野田禾稻半枯焦。农夫心内如汤煮,公子王孙把扇摇。”这些词句至今依然清晰地留在我的脑海里。