文献

2024-10-25

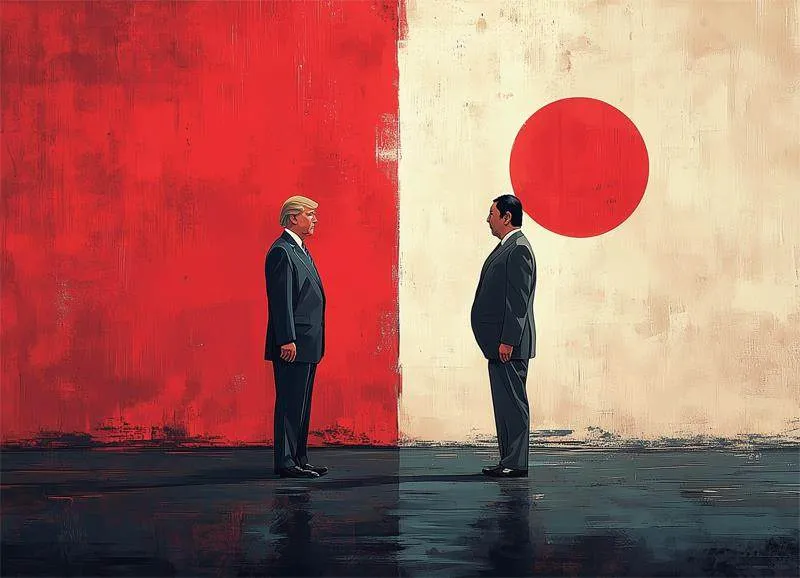

1日本对2024年美国大选的认知与应对

吴怀中 中国社会科学院日本研究所副所长

本文节选自《国际论坛》2024年第5期

拜登宣布退选,日本对特朗普重返白宫的预期大为增强,其认为特朗普具有鲜明个人特色的行事风格可能会对日美关系带来风险。因为美国的对外政策很大一部分可能最终取决于特朗普个人的一时兴起,而日方(甚至全世界)没有人确切知道特朗普会怎么做。总体上,对于特朗普重返白宫,日本首先显现出一定程度焦虑,担心因此导致围绕国际经贸、地缘政治与国家安全等问题的动荡及紧张。

一是战略与安全问题。日本担心特朗普的回归可能带来一系列战略和安全风险。特朗普习惯于“单打独斗”,很可能改变拜登政府在亚太团结日本、韩国等盟友围堵中国的战略部署,同时缓和美俄、美朝关系。日本还担心特朗普基于商人交易心理,不按“常规”出牌并与中国达成某种贸易或安全协议,削弱对台支持力度,从而对日本现行战略造成打击。与此相关,日本担心特朗普再次上台后,会基于“短视利益”,进一步缩减美国在全球的军事存在并从西太平洋战略后撤。美国的战略收缩态势将深刻影响日美同盟运作,而这被认为与日本的“印太”外部战略环境、中美日三角关系乃至台湾海峡局势紧密关联。

二是财政及同盟权责分担。2024 年2 月,特朗普在竞选演讲中表示如果当选,美国将不再保护未能履行财政义务的北约盟国。特朗普还屡次批评日本和欧洲盟友利用美国在安全上“搭便车”,主张对盟友采取更强硬的立场。其昔日得力部将罗伯特·奥布莱恩曾在接受采访时指出,如果盟友不承担自身应有的防务负担,不在美国需要时给予合作,特朗普政府将不会支持盟国的呼吁和诉求。日本担忧特朗普很可能会要求日本承担更大比例的驻日美军经费(目前该比例已高达78.5%),以此作为与日本战略合作的交换要求。

三是经贸领域风险隐患。日本担心特朗普将恢复保护主义关税政策。2024 年2 月路透社公布调查称,约49%的日本公司认为特朗普当选将对其构成风险,只有3% 的公司认为是机遇,54% 的公司最担心特朗普连任将加剧全球保护主义。特朗普坚持高关税以保护美国制造业,拟提出的经济政策中包括对所有美国进口商品增加10% 的新关税。日方认为,特朗普重返白宫可能会采取更强硬的外贸政策,日本企业必须准备好应对美国国内政治分裂的影响。

2互联网的解放性阶段已经过去,现在更多是压迫性

胡泳 北京大学新闻与传播学院教授

本文节选自公众号“学人scholar”

长尾理论在当年的流行,是因为互联网在初期的时候是一个民主化的工具,把很多表达的能力,或者说可以被人看见的能力,分配到了每一个网民的手中。如果说一个人拥有电脑或者上网设备,有网线,有这种联网的可能性,又能够负担得起一定的上网费用,你就可以让自己的可见度达到全球范围的观众或听众。也就是说,一个人只要把东西发在网上,所有人就都能看得到。这是互联网在当年带来的非常具有革命性的事情,它把原来被少数精英把持的通道真实地开放给每一个具体而微的网民,也就是在那个时候,我们大量赞美互联网,认为互联网具有解放性的潜力。也因此就诞生了长尾理论,试图来解释互联网的传播可能是遵循长尾的。在长尾中的每一点虽然都不重要,但是它可以积少成多,集腋成裘,聚沙成塔,就会变成一个商业模式,甚至可以用来挣钱。

这可以导致一些公司专门来从事长尾生意。我们甚至可以说阿里巴巴早期的口号很激动人心:“让天下没有难做的生意”,它在本质上就是一个“长尾”的口号。因为每个人都可以通过阿里巴巴来实现自己的商业变现,卖家可以找到买家,买家可以找到卖家。

但是随着互联网的发展,形成了一些很大的平台。这些平台把互联网原来广阔的领域瓜分了。比如说,亚马逊或阿里巴巴瓜分了电子商务,腾讯和Facebook 这种公司瓜分了社交媒体,或者是微软、谷歌和亚马逊瓜分了云计算,很多产业都被这种大平台给统治了。它们不再玩民主化的游戏了。互联网不再是长尾了,它还是二八定律,用互联网的术语来讲叫“幂律”,即少数人决定多数人,20% 的人决定80% 的事情。现在的所有网红现象,直播带货,短视频,微博大V 等等,今天的互联网的整个传播模式,已没有任何一个是遵循长尾的,它们遵循的全部是二八定律。

这就是我为什么断言长尾理论已经失效了。不是说长尾这个东西从来没有过,曾经是繁荣过的,并且也具有革命性的作用,但很不幸,长尾理论跟长尾现象的革命性作用已经消亡了。用我的话来讲,互联网解放性的那一阶段已经过去了,现在具有的更多的是压迫性。

3影响中国经济要点很多,先从收入增长谈起

兰小欢 复旦大学经济学院教授

本文节选自《文化纵横》10月公众号

转型这个词实际上是事后看的结果,但现实中世界是连续不断的过程。现实中,做实操的人肯定喜欢永远做以前会做的事儿,但现在越来越难了。比如土地财政、各种城投公司这种打法,以前非常顺,基础框架也有,业务模式都在,现在突然发现这个模式不好做了。但具体实操的人也不会突然转变,他们只能在既有的框架下摸索。这就是我们所谓的转型过程。在2015 年、2016 年前后,中国经济有一次转型;但今天,它依然在延续过往的惯性,但所有人都很明确地知道很难往前走了。这也不光是地方政府的事,而是这套打法依托的房地产行业也不可能再继续了,所以大家现在都在摸索。

抽象地讲,扩大内需、技术进步,都不是说转就能转过来的。扩大内需,说到底,其实就是老百姓收入低,怎么让老百姓更有钱的问题。这件事可不是出个政策就能实现的,涉及整个经济结构、分配方式等等的变化。政府更关心的可能不是怎么让一年挣十几万的群体收入增长到二十几万的问题,而是怎么让一年挣两三万的人收入增长到五六万的问题。可能收入最低的50% 的人是一个政策思路,中间40% 的中产是另一种思路,前10% 的人又是一种思路。

对大多数人来说,还是个收入增长的问题。人们只能到北京、上海这些大地方来找找机会,或者到省会城市去找找机会,这才可能实现收入增长。但这种流动涉及各种各样的政策,起码户籍制度要改革,五险一金等各种社会保障都得有;而且家乡不能太差,不能让家乡垮塌掉,否则留在老家的老父亲、老母亲怎么办?现在的政策就是两手抓:一方面,推动各种各样的户籍改革,从2020年开始,很多省会城市的户籍就是零门槛,以前还有学历限制、积分落户,现在都没有了;另一方面,建设落后地区,乡村振兴,让走不了的人生活好一点,让想走的人能够安心地走得更远。这些事最后能做成个什么效果,暂时还不知道。但我觉得努力的方向是对的。