乡村社区生活圈的新内生发展路径研究

2024-10-25殷成志刘露雅

摘要:乡村社区生活圈建设是推动乡村振兴和城乡融合的重要抓手。本研究基于新内生发展理论,通过对北京市S镇X村的历时性研究,从整合资源基础观点、知识基础观点和能力基础观点的角度解释了乡村社区生活圈建设中内生与外生动力融合的新内生发展路径。研究发现:在发展的不同阶段,乡村利用既有资源,在内生与外生主体的交互中进行知识生产,其中组织力发挥了协调整合作用,体现了乡村发展的价值观,进而在乡村社区生活圈的建设中开创了一系列新内生创新举措。这一过程有着前馈效应的特点,前一阶段的发展创新举措丰富了下一阶段的村庄资源,实现了乡村社区生活圈建设的可持续发展。乡村社区生活圈建设的新内生发展路径为建设宜居宜业和美乡村的目标提供了实践范本,推动特大城市远郊乡村城乡融合发展路径的探索。

关键词:乡村社区生活圈;新内生发展;城乡融合发展;组织能力

【中图分类号】 TU982 doi:10.3969/j.issn.1674-7178.2024.05.010

一、 问题的提出

党的二十大报告提出:“统筹乡村基础设施和公共服务布局,建设宜居宜业和美乡村。”[1]这为乡村振兴的公共服务和基础设施布局做出了指引,指明了“宜居宜业和美乡村”的方向。方向既定,动力何来?习近平总书记指出:“要尊重广大农民意愿,激发广大农民积极性、主动性、创造性,激活乡村振兴内生动力。”[2]社区生活圈作为乡村振兴的重要部分,服务于乡村基础设施和公共服务建设。2021年6月9日,自然资源部制定了国家行业标准《社区生活圈规划技术指南》,确立了城镇社区生活圈和乡村社区生活圈两大主体,是全国社区生活圈规划工作的技术指引[3]。乡村社区生活圈“宜居、宜业、宜游、宜学、宜养”的“五宜”目标将宜居宜业和美乡村的规划建设进一步细分落实,成为推动乡村振兴的重要抓手。

“生活圈”的概念起源于日本。学者石川荣耀借鉴中心地理论,提出了“生活圈构成论”的概念。在我国,陈青慧、徐培玮最早将“生活圈”研究引入学界,将“生活圈”分为了“城市生活圈”“基本生活圈”“核心生活圈”,提出了城市生活居住环境质量综合评价方法[4]。可见,生活圈最初的理论和实践都聚焦于城市地区,而我国提出“乡村社区生活圈”建设,是对“生活圈”理论的发展,也是推动城乡基本公共服务均等化、推进城乡融合和乡村振兴的重要举措。

然而,当前对乡村社区生活圈的规划与建设关注不足。大部分研究停留在规范指导[5-6]、规划策略[7-9]的层面。在实践中,乡村社区生活圈的建设路径仍然有待研究。特别是从建设理念来看,当前有关乡村社区生活圈的研究集中在关注乡村社区生活圈的外生动力上,包括自上而下的政府主导、城市消费的资本营乡两类[10]。既往的城乡二元结构导致乡村发展更加关注获取外生动力[11],当前城乡统筹和城乡融合的现实背景则要求研究者关注乡村发展过程中的内生特征。此外,乡村社区生活圈建设的内生与外生动力并非各自铁板一块,而是相互交融、相互影响的。

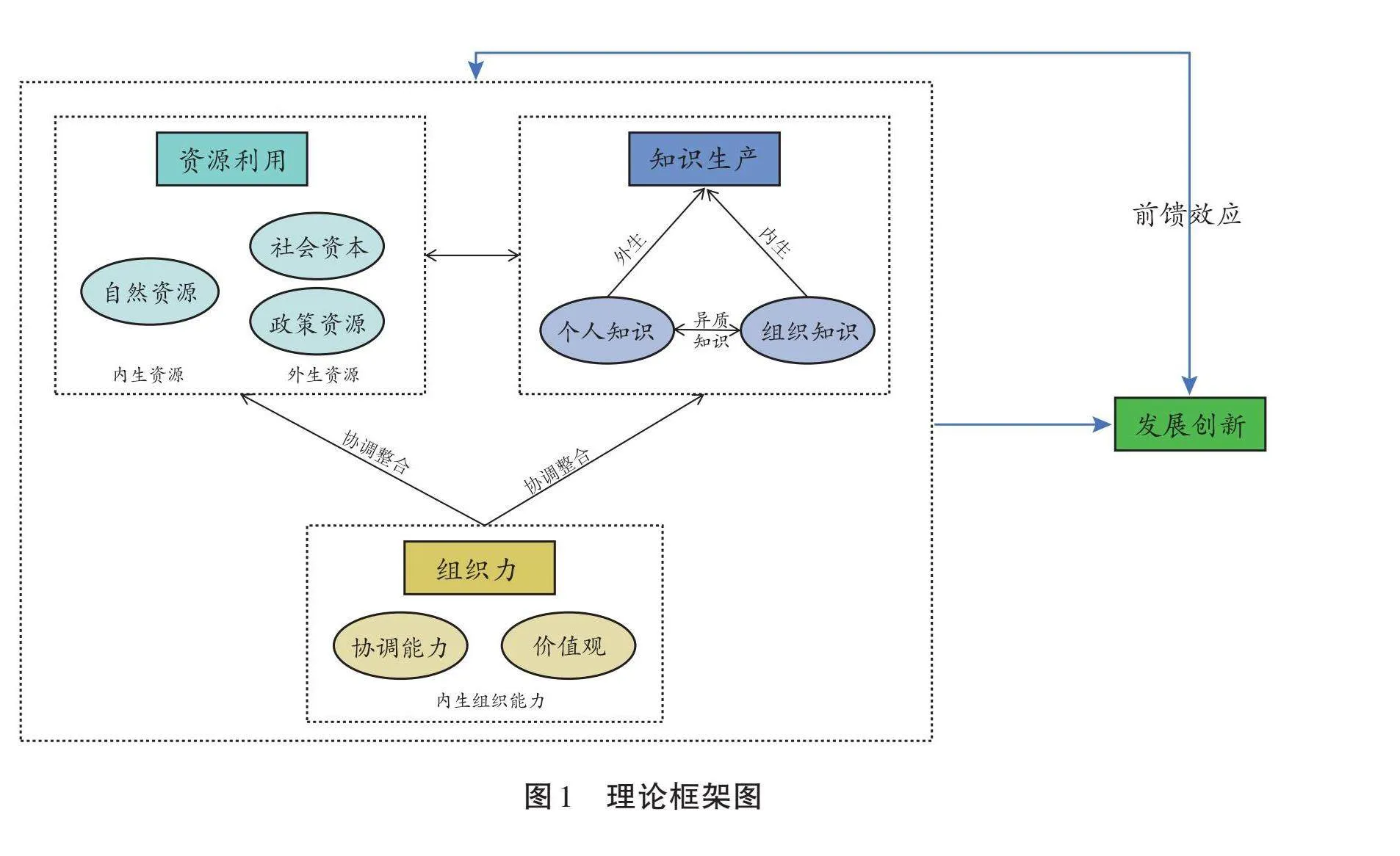

基于此,本研究关注的问题是:如何通过新内生发展的路径推动社区生活圈建设?新内生发展理论的提出弥合了既往外生发展理论与内生发展理论的不足,关注内外生动力是如何相互交融促进地区发展。因此,新内生发展理论为本研究提供了合适的理论分析工具,有利于弥补既往研究割裂内外生发展动力的不足。

本研究通过对北京市S镇X村2006—2024年乡村发展历程进行分析,历时性地展示一个村庄从兴产业、美环境、聚人才再到兴乡村的乡村社区生活圈建设的螺旋式发展过程,以期通过理论上的归纳与探索性案例研究,验证“组织域中资源、知识和能力的动态互动关系促进了乡村社区生活圈的新内生发展”这一假设,并建立相应的分析框架。从新内生发展的角度弥补当前乡村社区生活圈研究的不足,进一步以小见大,回应当前乡村振兴与城乡融合发展的重要议题。

二、文献综述

(一)乡村社区生活圈建设研究

当前乡村社区生活圈研究主要关注规范性指导和规划策略分析两个方面。规范性指导研究大多基于当前生活圈理论和实践的现状分析,提出乡村社区生活圈建设的规范性指导意见[12-14]。例如,张雁在分析乡村社区生活圈建设重要意义的基础上,从产业升级、空间优化、基础保障、实施策略、管理服务五个方面对未来乡村社区顶级规划设计做出规范性分析[15]。官卫华、皇甫玥则指出当前乡村公共设施规划标准现势性和实时性的不足,应该推动均等化的乡村基本公共服务、全面化的公共设施供给范围以及精细化的乡村公共设施运营管理[16]。

规划策略分析的研究则关注快速城镇化、精明收缩背景下乡村社区生活圈的规划策略。针对乡村精明收缩现状,已有研究提出乡村社区生活圈结构应该层级精简、类型重构、调控规模尺度、进行差异化供给[17]。针对中小城市生活圈建设的不同阶段,乡村社区生活圈的建设需要结合地区发展特点,综合考虑未来的城镇化水平、产业发展阶段、相关政策影响[18];而特大城市的乡村社区生活圈建设则存在尺度形态、空间复合性、文化特色性等重要问题[19]。另外,将村民行为方式、活动空间特征以及公共服务设施需求特征纳入乡村社区生活圈建设的考量中,有利于构建多层级多要素的村庄规划框架[20-21]。

总的来说,当前有关乡村社区生活圈建设的研究大多从城乡规划的视角出发,通过规范性分析和单案例研究的方法关注了不同发展状况和地域的规划策略,但是应然性探讨居多,缺少对乡村社区生活圈建设路径的实践分析。另外,从发展理念来看,当前研究大多基于外生发展的视角,关注政府和市场的外部力量,一定程度上忽视了乡村的内生动力以及内外动力的互动。

(二)乡村发展:从外生、内生到新内生

新内生发展理论源于对外生发展和内生发展这一争论的化解和整合。外生发展与内生发展理论都源于第二次世界大战后城市发展迅速而乡村日渐式微的现实困境[22]。外生发展理论最先被提出,关注的是政府或外来企业的开发援助,认为乡村发展主要取决于外部参数,农村社会发展的基本属性是依赖性[23]。然而,外生发展方式存在地区特色泯灭、经济文化的独立性丧失、资源浪费等弊端,在此背景下,内生发展理论应运而生。

内生发展的概念最初由日本社会学者鹤见和子在20世纪60年代提出,认为内发的发展是在“保护生态、注重文化的同时,建立良好的社区秩序,追求区域可持续发展”[24]。1975年瑞典哈马绍财团在联合国报告中提出“内生发展”(endogenous development)的概念[25]。随后,围绕着内生发展开展了大量理论研究与实践探索。然而,内生发展模式存在着外推性的限制,对于缺少社会资源的乡村而言,其可行性较低[26]。此外,内生与外生并不是完全分离、非此即彼的,内生与外生因素的界限非常模糊,地区的发展往往依靠的是内外生因素的共同力量。

基于对外生发展和内生发展理论的双重反思,新内生发展理论应运而生。克里斯托弗·雷(Christopher Ray)在研究“反思现代性”(reflexive modernity)时代的内生发展时,关注到了地方与“外部—地方”(extra-local)之间的互动关系,认为地方发展不仅仅是由本地资源和参与者驱动的,还受到更广泛社会力量的影响,如全球化、政策制定者和国际市场等[27]。2001年,克里斯托弗·雷明确提出了“新内生发展”(neo-endogenous development)的概念,突破既有理论内生和外生各自铁板一块的认知,强调乡村既具有本地的扎根性,同时也有面向外部世界的交互特点[28-29]。

新内生发展理论为理解乡村社区生活圈的建设机制提供了有益参考,引领乡村社区生活圈的建设思路从外生动力扩展到内生动力以及内外生动力的互动。当前新内生发展理论对于机制的解释大多数基于资源的视角,关注内生资源和外生资源如何得到利用推动乡村发展[30-31]。张行发等以贵州省某县为例探究乡村新内生发展模式,发现新内生发展的内涵包括充分利用本地优势资源、利用外部因素的支持和帮扶、本地居民广泛参与、地方认同等[32]。Lili等则构建了激活地方资源、培养地方身份、促进地方参与、构建合作网络的乡村新内生发展框架[33]。Yin和Rui的研究关注到地方精英作为乡村内生主体获取政治权力,形成了以地方精英为核心的治理网络,领导着乡村的可持续内生发展过程[34]。

少量研究关注到知识在新内生发展中的作用。有学者指出乡村基于内生资源、传统技术和当地知识实现乡村内生发展[35]。此外,除了地方知识,内化外部知识也是推动乡村新内生发展的重要动力[36-37]。而“网络化”则是整合地方知识和超地方知识的重要工具[38]。虽然这些研究超越了资源的视角,关注到知识的作用,但是仍然将内部与外部知识视为静态的、固定的,缺少对知识生产的94LihAmUeTn+CD+wlS4xww==动态研究。可见,无论是内生发展理论还是突破二元的新内生发展理论都着重关注的是乡村内外部资源的流动。

基于当前研究对新内生发展机制中知识和能力的关注不足,本研究将基于组织战略管理中关于资源、知识和能力的基础观点,厘清资源、知识与能力的概念内涵与边界,梳理资源、能力与知识的作用关系,构建出资源、能力与知识的动态演进框架。这一理论框架有助于剖析乡村社区生活圈qiP/53PJw18CEY6TMpmWeA==建设的新内生发展路径,为建设宜居宜业和美乡村、推动城乡融合提供一个可能的思考方向。

三、理论框架

(一)理论基础:概念辨析与评述

资源基础观点、能力基础观点和知识基础观点都可以追溯到伊迪丝·彭罗斯的《企业成长理论》。伊迪丝·彭罗斯将产业型企业看作基于管理框架下的资源集合体(a collection of resources),企业家能力(entrepreneurial competence)发挥着发现和利用生产机会的作用、管理能力(managerial competence)用来完善和实施扩张计划[39]。理查德·R·纳尔逊和悉尼·G·温特在《经济变迁的演化理论》中将组织能力界定为“实现和维持一套惯例的能力;这样的惯例可以看作是一套高度结构化的‘习惯性反应’,这些反应把组织成员互相联结起来,并同环境联结起来”[40]。以上研究为资源学派、能力学派以及知识基础观点的发展奠定了基础。

1.资源基础观点

资源基础的观点由伯格·沃纳菲尔特(Birger Wernerfelt)在1984年提出。他将资源定义为“任何可以被认为是特定公司的优势或劣势的东西,一个公司在特定时间的资源是那些与公司半永久联系在一起的(有形和无形的)资产” [41]。Barney将资源界定为“企业控制的所有资产、能力、组织流程、企业属性、信息、知识等,使企业能够构思和实施提高其效率和有效性的战略”,而具有价值、稀缺性、可模仿性和可替代性的企业资源才是竞争优势的来源[42]。Barney回应Priem 和 Butler[43]对资源基础观点的批评时,将资源进一步精确定义为“资源是公司用于选择和实施其战略的有形和无形资产”[44]。

可见,资源学派对“资源”的定义十分宽泛,一些学者将能力与知识都纳入资源的框架。然而,资源学派对能力是否属于资源有着不同的看法。例如,伯格·沃纳菲尔特[45]、Barney[46]在对资源的定义中将能力看作是企业资源的一个维度。然而,罗伯特·M.格兰特(Robert M. Grant)[47]提出的资源基础观点的集合框架中却把资源作为能力的前因,认为资源是能力的基础。这种不一致使得资源和能力之间的关系比较模糊和混乱。而本研究认为伯格·沃纳菲尔特[48]、Barney[49]将能力看作资源的一个维度过于简化了能力在当代组织发展中的基础性作用,也忽视了对诸多资源进行协调整合的需要。

资源学派将知识简单地概括进资源的概念里,这既低估了知识的重要性,也难以厘清资源诸多维度的区别以及可能存在的相互作用。第一,Barney将知识也看成了资源的维度之一[50],然而随着现代知识社会的发展,知识在组织发展中的作用日益凸显,需要对知识给予更高的重视。后续知识基础观点的提出就顺应了这一现实需求。第二,人力资本往往被视为资源的重要维度,而个人知识难以独立于鲜活的“人”[51],人力资本可以为组织带来知识生产、社会资本等其他维度的资源。当前对资源的宽泛定义往往使得学者忽视这些重要的关系。这进一步回应了很多学者对资源基础观点缺乏动态性的批评[52-53]。对资源的宽泛定义使得学者往往将各类资源视为整体,而忽视了知识和能力的重要作用,忽视了三者之间的动态关系,缺少对资源整合机制的关注。

2.能力基础观点

当前文献对于组织能力的认识实质上存在着两种不同的观点。一种观点关注组织的常规工作,将组织能力看作是短期内常规情况下组织取得竞争优势、维持组织运作的能力。另一种观点则与动态能力有关,将组织能力看作是组织高层级能够长期维持组织竞争优势的能力,是一种协调整合能力,“更新核心能力的能力”[54]。

第一种关注常规短期组织能力的观点和核心能力(core capability)理论有关。莱昂纳德-巴顿(Leonard-Barton)将组织的核心能力定义为“区分于其他组织的、能够提供竞争优势的知识集”,并将组织核心能力划分为4个维度:“员工的知识和技能”“物理技术系统/嵌入技术系统的知识”“管理系统(制度)”以及“价值和规范(文化)”[55]。这些核心能力的维度以及如何配比与组合往往是其他组织难以模仿的。

第二种关注组织高层的长期的组织能力与动态能力(dynamic capability)理论有关,着重强调“企业作为一个整体所拥有的利用、协调、组织、结合和重构企业内部与外部资源的一种能力”[56],可以看作是“二阶能力”[57]。这种能力类似于组织核心能力4个维度中的组织高层级的“管理系统”与“价值和规范”。Prahalad 与 Hamel将核心能力看作是“多元化经营的企业中集体学习与智慧的结晶,尤其是指那些与协调不同生产技能以及整合不同技术流相关的知识与能力”[58]。Teece等则认为动态能力是“调配、整合和重组企业内外部资源从而适应其外部环境的能力”。Teece将动态能力具体分为三个方面:对机会与威胁的感知与塑造能力、捕捉和利用机会的能力、应对威胁的重组再造能力[59]。

沈群红和封凯栋对组织能力的详细定义体现了当前学术研究中关于组织能力的两种观点:“组织能力是企业作为一个整体所拥有的利用、协调、组织、结合和重构企业内部与外部资源的一种能力,这种组织能力在基础层面上表现为企业在自身发展过程中所拥有的专门知识的积累,而在过程性层面上则表现为企业的学习能力和动态发展能力。”[60]具体而言,他们认为基础层面上的组织能力表现为核心胜任,过程性层面上的组织能力则是一种动态能力[61]。

基础层面的组织能力更贴近于第一种观点,过程性层面的组织能力则体现了第二种观点。这两种观点的划分也与Teece的认识相一致,Teece指出组织资源/组织能力以及动态能力存在着区别,“资源或能力是企业运营能力的一部分,而动态能力则涉及高层次的活动,如感知机会、应对威胁和重新配置资产”[62]。进一步,核心胜任与动态能力对应着企业家、经理和行政人员的不同角色。企业家负责寻找新的商机,经理负责日常运营,而行政人员则确保企业在技术上适合市场需求。

既有资源基础观点和能力基础观点的研究中并没有充分认识到组织能力的两种不同观点,在运用中两种观点往往混杂使用,没有明确区分[63-64]。这也在一定程度上解释了为什么前文分析的资源基础观点对于能力与资源的关系有着含混不清的界定。

3.知识基础观点

知识基础的观点脱胎于资源基础的观点。随着知识社会的迅速发展,知识在组织发展中的作用越来越重要,不再仅仅被视作资源的一个维度,而是具有独立地位,甚至对组织的本质、结构、资源都产生全面影响的重要因素。

罗伯特·M.格兰特提出企业是一个整合知识的机构[65]。知识基础的观点关注到在隐性知识和显性知识的划分中,隐性知识往往是以个人高度专业化的形式获得和储存的,隐性知识由于其有限的可转移性而尤为重要。知识生产、知识转移、知识整合对于组织竞争优势的获得尤为重要。然而当前知识基础观点对知识生产的关注有限,其重点在于组织内外部的合作、组织内部知识的协调整合。例如,罗伯特·M.格兰特研究了知识整合的四种机制:规则和指令(direction)、顺序(sequencing)、组织惯例、团队问题解决和决策[66-67]。

因此,当前知识基础的观点将知识看作是可利用的组织内外部全部知识的总和。但是,本研究认为这一定义对组织的知识生产重视不足。虽然知识转移和知识整合在组织可持续竞争优势获取中发挥着重要作用,但新知识生产对组织可持续发展特别是组织突破性创新意义重大。

4.整合研究:资源、知识与能力的关系

资源基础观点、知识基础观点与能力基础观点的研究中涉及对三者关系的讨论。罗伯特·M.格兰特指出,“资源是企业能力的源泉,而能力是企业竞争优势的主要来源。资源和能力之间关系的一个关键因素是组织在团队中实现合作和协调的能力”[68]。在罗伯特·M.格兰特的语境下,企业能力更多的是前文对组织能力概念梳理中的“基础性能力”概念,而侧重于协调整合的能力则被视为资源与能力之间关系的关键因素。但是,罗伯特·M.格兰特又在1996年的“Toward a Knowledge-based Theory of the Firm”一文中指出“组织能力是知识整合的结果”[69]。这时组织能力仍然更侧重于基础性核心胜任的概念,知识整合是组织能力的前因。那么组织的协调整合能力有着什么地位与作用呢?显然,Grant在讨论资源与能力、知识与能力的关系时并没有明确区分和定义“能力”的两种观点,从而显得在界定资源、能力、合作和协调的能力、知识等一系列概念时含混不清。

至于资源和知识的关系,资源学派认为能力和知识都是资源的一部分,知识基础的观点则认为知识是资源中最具战略重要性的部分。但是,知识基础的观点已经远超资源学派的范畴,在组织的本质、组织的边界、组织的结构、创新理论等方面都有着独特的贡献[70]。因此,将知识视为独立于资源的重要因素,一方面符合当前时代知识日益重要的社会现实,另一方面也为分析知识与资源其他维度的动态关系提供了可能性。

当前有部分研究意识到资源基础观点和能力基础观点的密切关系,尝试对两者进行整合。张延锋和李垣指出,能力与资源在概念上的混淆导致理论与实践问题的产生[71],具体而言,“能力既有对资源的依赖性,又有自己的独立性和对资源的反作用性”“资源向能力的转换需要一个过程,在这个过程中起关键作用的是人”,而资源和能力的相互作用产生了核心能力。杜慕群构建了资源、能力、外部环境、战略与竞争优势(绩效)整合框架,其中资源包括两个层次,第一层次包括了有形资源、无形资源以及人力资源;第二层次是资源组织组合方式,将其等同于组织能力,其中组织能力又分为一般能力与核心能力[72]。晏双生、章仁俊则认为知识资源是组织整合能力的基础,整合能力又反过来推动资源转变为竞争优势[73]。

以上研究大多是理论的演绎与推导,而实践中的研究也证明了资源基础观点和能力基础观点同时在企业的竞争优势中发挥作用,并且环境变动时动态能力的观点比资源基础的观点具有更好的解释能力[74]。董保宝等将资源基础观点与动态能力观点进行整合,通过结构方程模型验证了“动态能力在企业的外部资源识取过程与竞争优势的关系中起到了完全中介作用,在企业的资源配用过程与竞争优势的关系中起到了部分中介作用”[75]。当前尝试对组织战略管理理论进行整合的研究大多数只关注到了资源学派和能力学派,知识基础的观点没有得到重视,即使有学者关注到了知识对能力的重要作用,也只是将知识视为资源的一个维度。将知识仅仅看作资源的一个维度则忽视了其对资源其他维度可能的影响作用,而低估了知识的地位。

总的来说,资源、能力和知识基础的观点存在两点不足。其一,资源、能力以及知识概念的混淆。造成这种混淆的主要原因是:(1)知识和人力资本概念的双重属性——个人知识必须依赖鲜活的“人”;(2)没有合理区分组织能力的两种观点,即核心胜任与动态能力。其二,没有对动态环境给予足够的考虑。本研究所谓的动态环境存在两个方面:一是时间的变化,二是组织内外部的彼此输入输出。以上两点不足存在着内在联系:正是因为资源、知识和能力的边界模糊,所以已有研究往往忽视资源、知识和能力在动态环境中的共同演变。

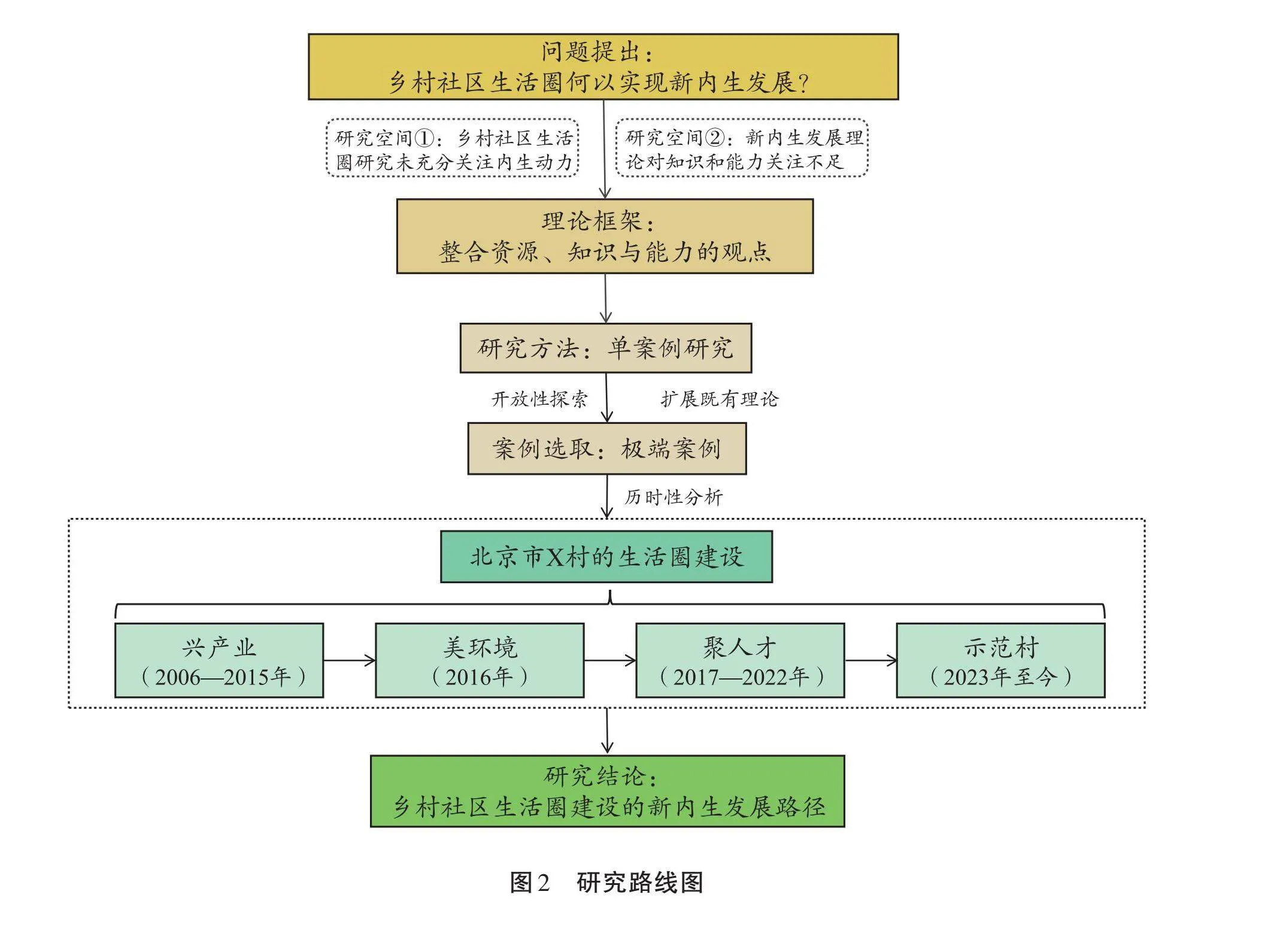

(二)理论框架:整合资源、知识与能力的观点

基于当前资源基础观点、知识基础观点和能力基础观点对概念界定的模糊、对动态环境的忽视,本部分将在理论基础概念辨析与评述的基础上尝试构建资源、知识与能力的整合框架。本研究总的核心假设是:组织域(乡村)的新内生发展过程中能力与资源、知识的关系是动态互动的,并且这种发展存在着前馈效应。

1.资源:内生资源与外生资源

新内生发展的首要前提是发掘地方性的本土资源[76]。本研究将资源界定为组织域(即村庄)中除了人力资本之外的其他物质与非物质资源。具体而言,在本研究关注的X村中包括自然资源、社会资本和政策资源。自然资源是乡村拥有的首要资源,具有生产与生态价值。社会资本则是个人或群体通过社会网络、社会关系和社会结构能够获取的资源和优势。政策资源是由于政府政策支持获取的政府注意力与财政资源。

本研究将资源限定在除了人力资本之外的其他资源,目的是厘清知识和资源的边界,将知识看作与资源同等地位的要素。以往研究中资源和知识之所以含混不清,很大程度上缘于人力资本和知识本身难以区分——个人知识难以脱离人的载体[77]。虽然人力资本和个人知识存在一定区别,但是为了简化分析,本研究取个人知识的概念,重点关注人力资本所承载的个人知识。

通过将资源与知识进行明确划分,一方面回应既有资源基础观点中将知识看作资源的含混不清,突出知识在现代社会发展中的重要地位;另一方面,有助于厘清知识与资源的相互作用,资源为知识的转移与生产奠定基础,而组织域知识的生产也会带来新维度的资源,丰富组织域的资源库。

2.知识:个人知识与组织知识的互动生产

知识包括个人拥有的未编码知识(个人知识)和组织拥有的编码知识(组织知识)[78],本研究主要关注的是知识生产的过程。March发现组织成员的异质性会有利于组织编码知识的生产[79]。Nonaka等也关注到了组织编码知识与个人未编码知识的互动,存在社会化、外在化、整合与内化的机制[80]。

未编码的个人知识难以独立于组织域内外的成员而存在。在本研究中,乡村的个人知识更多体现在外生维度,是外生的新村民所携带的异质性未编码知识。在组织力的协调整合作用下,外生的新村民带来的异质性“个人知识”和组织域中的“组织知识”(特别是组织域中的核心组织——村两委的组织知识)碰撞融合,产生新知识。

内生与外生知识的交互带来了组织知识的生产,这成为内生与外生动力融合并产生新内生发展动力的重要途径。在这一过程中,资源起到了知识生产的支撑作用,组织力推动了知识的协调、整合与内化的过程。而知识的生产可能会为组织带来新的资源。

3.组织力:协调能力与价值观

当前对组织能力的理解存在两种不同的观点,本研究更倾向于过程性的观点来看待组织能力,将组织能力看作是组织域所拥有的协调、结合和重构组织域内部与外部资源与知识的一种能力[81]。为了更好地体现这一概念内涵,本研究中将其称作“组织力”。这与新内生发展的内涵相符合,体现的是组织域长期的、可持续的发展能力,是一种组织域高层级发展的动力[82]。组织力具体体现在两个层面:一是协调能力,这个侧重于组织力的基础功能,即协调、结合、重构组织域内外部资源与知识的能力;二是价值观,这是组织域高层级发展的组织力依托,决定了组织域协调、重构内外部资源与知识的方式。组织力对资源和知识的利用、协调与整合发挥着重要的作用。

4.发展创新与前馈效应

社会创新是新内生发展的关键参数[83]。本研究将新内生发展落脚到乡村发展创新,彰显新内生发展的成果。具体而言,在本研究案例中的发展创新表现为乡村在社区生活圈建设中取得的发展成果,包括在乡村产业发展、人居环境、城乡融合方面的进步,体现了乡村社区生活圈建设“宜居、宜业、和美”的目标。

值得注意的是,发展创新存在着前馈效应的特点。随着时间的变化,在发展的上一阶段形成的知识和能力以及相应的发展创新成果会对后续的资源利用和知识生产过程产生系统性的影响。因此,乡村呈现出螺旋式的新内生发展过程。

四、研究方法

本研究采用单案例研究方法,对北京市S镇X村这一极端案例进行剖析,将乡村视为组织域,村委会视作核心组织,按照时间序列从组织力的角度深挖乡村社区生活圈的新内生发展路径。本文的资料主要源自深度访谈、实地调研以及二手资料整理。本研究采用极端案例以期开放性地探索乡村社区生活圈成功建设的可能原因,扩展既有理论。北京市S镇X村的极端性体现在其乡村社区生活圈的建设成效上。从十余年前“没什么特色,没什么值得一提”(村委会主任L)的村庄,到如今成为北京市新一轮“百千工程”首批乡村振兴示范村之一,X村的发展成就引人注目,如此大的变化在诸多乡村中少有。

五、案例分析

X村位于北京西北郊,从2006年至今,X村从“没什么特色”的普通村庄发展成为宜居宜业和美乡村,走出了一条城乡融合、内外动力相得益彰的新内生发展路径。

(一)第一阶段:兴产业(2006—2015年)

1.资源利用:自然资源支撑草莓产业

X村位于北纬40度的草莓最佳生长带,京密引水渠镶嵌于X村北部,厚实的黄板土让草莓有着更佳的口感,适宜种植草莓的自然资源为X村的草莓产业发展奠定了基础。除了自然环境适合草莓种植外,北京西北郊的优越位置为X村提供了广阔市场。

2.知识生产:既有知识推动基础产业

这一时期的X村缺少与外部的交互,主要利用的是组织现有知识,“X村发展的第一步就是要强产业”(村委会主任L)。基于对发展的追求和现有资源的利用,X村继承S镇的草莓种植传统,利用组织既有知识推动产业初步发展。

3.组织力:强大组织力与生态环保价值观初显

在X村草莓产业的发展过程中,村两委作为组织域中的核心组织发挥了协调整合组织资源的职能,初步彰显了强大的组织力。2006年起,村两委带动X村大力发展草莓产业。2009年,全村已建成510多栋草莓温室大棚,几乎实现了家家种草莓、家家有产业。其间,村两委大力宣传、动员村民,以身作则推动青年返乡,逐步建立强大的凝聚力和号召力。X村草莓产业的成功也增强了村民对村两委的信任,为后续工作的开展奠定了基础。“发展草莓产业时,L书记还动员家人,他家孩子就是青年返乡种草莓”(驻村第一书记W)。村两委的组织力建设初步体现了注重生态的价值观,X村草莓主打绿色无污染的有机种植,在健康食品的赛道上逐步发展壮大。

4.发展创新:产业发展建设“宜业”乡村

生态草莓产业至今仍是X村的支柱产业。随着产业的发展,村庄也吸引越来越多的商户。在2012年的招商中,面对生产企业和学校的选择,X村两委做出了一个意义重大的决定。“我们当时选择了A学校,没选择另一个公司。按照常规思路肯定都会选生产,它的直接效益是更高的。我们选择学校是从长远的人文环境方面考虑”(驻村第一书记W)。A学校致力于发展“华德福教育”,推动学生和自然的交互,注重全人教育。X村因其地理位置和良好生态成为学校的合适选址。X村在生产和学校的选择上也体现了组织注重生态发展和人文环境的价值观。

(二)第二阶段:美环境(2016年)

1.资源利用:新学校吸引新村民

学校的落地为X村带来了丰富的社会资本。学校吸引了各地学生,这些学生的家长认同“华德福教育”理念,寻求人文艺术、山水田园的生活。新村民为X村带来了自身的社会网络与社会资源。家长之间、新村民与老村民、新村民与村两委的社会互动、网络构建,逐步推动了X村社会资本的积累。

2.知识生产:异质知识启发建设垃圾分类第一村

上百名从事艺术、教育等职业的学生家长成为X村新村民,丰富了既有的劳动力构成,带来了外生的个人知识。异质群体的交互在很大程度上推动着知识的生产。2016年,北京某大学教授T的孩子入读A学校,她也成为X村新村民。面对当时X村垃圾遍地的人居环境,T等7位学生家长自发成立“净公益”环保志愿小组。志愿者们向村委会主任L提议推行垃圾分类。然而,当时垃圾分类在城市中都少见,在乡村更是一件“新鲜事”。虽然当时村里难以拿出资金推动垃圾分类工作,但是村两委决心“把这个事做起来”(村委会主任L)。“乡村垃圾分类”的新知识在外生个人知识与乡村内生的组织知识的互动中形成。

3.组织力:农村基层组织落实垃圾分类

村两委发挥自身强大的组织力,协调整合既有知识与资源,践行重视生态环境的价值观。在资源的协调整合方面,X村在环保志愿小组的指导下实施垃圾分类的“两桶两箱”,一系列垃圾分类的硬件基础设施建设完毕。在知识的协调整合方面,以党建引领垃圾分类工作顺利开展,村民人人承担垃圾分类责任、人人享受美好人居环境。村两委开展32场培训,进行思想动员;召开党员大会,发挥党员的示范作用。在具体行动中,村两委发挥凝聚力、战斗力,村两委全体人员进行分工,每天早上跟着垃圾车进行巡查督导。在更深层次的价值观层面,X村注重环境保护、改善人居环境的价值观进一步显现。

4.发展创新:垃圾分类建设“宜居”乡村

基于异质性的知识生产,X村成为北京第一个开展垃圾分类的乡村。“从这件事之后,X村的名气就起来了,开创了垃圾分类的X模式……村里也获得了文明村镇的称号”(驻村第一书记W)。

(三)第三阶段:聚人才(2017—2022年)

1.资源利用:宜居环境吸引创客前来

随着垃圾分类的开展,X村的村容村貌得到了极大提升,吸引了大批市民前来旅游观光。同时,上一阶段前来的新村民家长们也发挥着各自的专业力量,提升村庄的艺术气息。由于当地优美的田园风光、草莓种植产业的发展、“垃圾分类第一村”的名号以及既有新村民的社会网络,X村吸引了越来越多的创客和游客,逐步发展成为京郊著名的网红村。“创客为什么能留在X村、发展起来,而且现在还能成为一个网红村,村里宜居、宜业、宜学的环境是非常重要的”(驻村第一书记W)。已有的自然资源和社会资本吸引着创客前来,而越来越多的创客集聚在X村进一步推动了异质性知识的生产传播。

2.知识生产:人员流动推动知识生产传播

创客们进入X村,开展各类文化艺术创业活动。此时X村的村民构成更加具有异质性、流动性,推动了艺术创业知识的生产。艺术创业的知识在创客的流动中持续生产,X村内逐渐形成了一条创客街,街上的创客们陆续开展艺术培训、手工木雕、绿色饮食、咖啡茶馆等艺术商业活动。例如,X村梅花斋就是慕名而来的艺术家建立的工作室。“他们不是学校的家长,是专门的艺术家,喜欢村庄的环境所以才来到X村”(驻村第一书记W)。

创客们也通过艺术环境营造的方式促进知识的传播。例如,村里的生态宣传墙绘、电线杆手绘等都是创客们的杰作。注重创新、美化环境、尊重自然、追寻艺术的知识逐渐在村庄中传播。在这一阶段,知识和资源两者形成了相互作用的正反馈。一方面,自然资源与社会资本推动着X村的人员流动和知识生产;另一方面,知识的生产传播又能够反作用于资源,在村庄发展中进一步吸引新村民和观光者,带来新的社会资本。

3.组织力:新老村民共创多样产业

X村的组织力在新老村民的交融中继续发挥作用,推动网红艺术村的建设。在资源的协调整合方面,X村汇聚70多家创客店的技术,强调定制化、私人化的手工、素食、艺术等文化体验,在乡村建设、环境营造上凝聚新老村民的力量,成为环境优美、艺术气息浓厚的网红村。在知识的协调整合方面,村两委以党建引领凝聚新老村民。例如,在创客遇到经营困难时,村两委为了增强创客发展信心,与创客交流开展文化活动的想法,在交流中整合协调不同的知识,推动问题的解决。同时,X村加强村庄管理,为村民提供便利,最终吸引了越来越多的创客。注重环保、发展人文的价值观始终贯穿在X村兴产业、美环境、聚人才的发展过程中。

4.发展创新:城乡融合建设“和美”乡村

X村已然成为以生态农业为基础产业、休闲旅游业为主导产业、文创产业为新兴产业的新村庄。既往的发展创新形成了前馈效应,持续迸发出内生发展动力,带来了外来发展动能。4家咖啡店、10余家民宿、4家超市、多家餐厅小吃以及中医馆、卫生室、艺术培训机构、学校、图书馆,为新老村民以及外来游客提供了便利的生活体验。此时,村庄有能力开展各类文创活动,以环保净塑为特色的环保市集每周都吸引了众多游客。生态停车场的建设为发展休闲旅游和文创产业提供了便利性。便利的生活圈建设、和谐的人居环境、优美的自然风光、城乡融合的发展路径,使X村成为名副其实的“和美”乡村。

(四)第四阶段:示范村(2023年至今)

1.资源利用:政策资源激发新动能

2023年,X村入选北京市新一轮“百千工程”首批乡村振兴示范村。内外生互动产生异质知识,新内生发展推动产业兴、环境美、人才多,进一步获得了政府的政策赋能。驻村第一书记W称此时的X村进入了“乡村振兴2.0”时代。X村在前期新内生发展过程中,通过村庄内生动力和外来人口动力的交互获得了社会资本,产生了垃圾分类、创客创业的新知识。而前期发展又进一步带来了政策的支持,获得了政策资源。

2.知识生产与组织力:政策指导推动知识生产

本地居民、村两委、创客、游客以及新村民家长们更频繁的交流与互动,带来包括信息、资金、技术、等新要素的流动与涌入。而要在本地形成有效流动性则意味着新的要素、新的要素组合和新的要素结构支撑必须获得聚合、配置和组织,这就需要一定的政策统筹及引导,以对各类生产要素进行优化组合。除此之外,外来的政策指导也为X村注入了新的知识。这一时期,X村两委进一步发挥组织力,吸引村里的年轻人返乡创业、发展村集体经济、村容村貌“微改造净提升”等工作提上议程。

3.发展创新:持续营造乡村社区生活圈

X村生活圈在内生与外生动力的结合中实现自然营造。在满足了村民日常需求后,当前X村正在推动村容村貌的“微改造净提升”,打造乡村景观小品。同时,零碳公园的建设也正在展开,X村还开展一系列传统文化活动,例如冬至吃饺子、文艺晚会,形成“生态+艺术+农业”的发展格局。X村还与科研院所合作推动草莓产业的发展,逐步打造产学研文旅融合发展的新乡村。

结语

乡村社区生活圈的建设是推动乡村振兴和城乡融合的重要抓手。针对当前乡村社区生活圈在建设路径方面的研究不足,本研究整合了资源、知识与能力基础观点,尝试回答乡村如何通过新内生发展路径推动社区生活圈建设。具体而言,通过对北京市S镇X村的历时性研究,发现在X村乡村社区生活圈建设过程中呈现着新内生发展的路径。在发展的不同时期,村庄依托内生组织力,利用既有资源,在内生与外生主体的交互中进行知识生产,进而在乡村社区生活圈的建设上开创了一系列的新内生创新举措。本研究为理解内生与外生动力的结合路径提供了知识和能力的视角,探索出一条乡村社区生活圈建设的新内生发展路径。

参考文献:

[1] 习近平:《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》[M],人民出版社,2022年。

[2] 《习近平对实施乡村振兴战略作出重要指示》[EB/OL],2018年7月5日,https://www.gov.cn/xinwen /2018-07/05/content_5303799.htm,访问日期:2024年7月28日。

[3] 《社区生活圈规划技术指南(TD/T 10622021)》[EB/OL],2021年6月9日,http://www.nrsis.org.cn/mnr_kfs/file/read/21d2d1d71032b84e847e2baeb6aaf39c,访问日期:2024年7月28日。

[4] 陈青慧、徐培玮:《城市生活居住环境质量评价方法初探》[J],《城市规划》1987年第5期,第52-58页。

[5] 张雁:《乡村振兴背景下上海未来乡村社区顶层规划战略思考》[J],《上海城市规划》2022年第3期,第143-148页。

[6] 官卫华、皇甫玥:《乡村振兴战略实施下公共设施配置方法创新——基于〈南京市乡村地区公共设施配套规划指南〉制定的讨论》[J],《现代城市研究》2022年第1期,第52-61页。

[7] 曾鹏、王珊、朱柳慧:《精明收缩导向下的乡村社区生活圈优化路径——以河北省肃宁县为例》[J],《规划师》2021年第12期,第34-42页。

[8] 李学锋、霍子文、杨开忠:《中小城市城乡社区生活圈建设路径研究——以榆林市榆阳区为例》[J],《经济地理》2021年第8期,第81-88页。

[9] 毛科轶、王超、吴燕萍:《基于生活圈视角下的上海乡村建设策略探究——以闵行区马桥镇同心村为例》[J],《时代建筑》2022年第2期,第150-154页。

[10] 魏艺:《“韧性”视角下乡村社区生活空间适应性建构研究》[J],《城市发展研究》2019年第11期,第50-57页。

[11] 乔鑫、李京生:《内生发展视角的乡村规划理论与实践》[M],中国建筑工业出版社,2022年。

[12] 同[5]。

[13] 同[6]。

[14] 孙洋、王慧:《乡村振兴背景下新型农村社区生活空间满意度评价》[J],《山东师范大学学报(自然科学版)》2019年第3期,第320-326页。

[15] 同[5]。

[16] 同[6]。

[17] 同[7]。

[18] 同[8]。

[19] 同[9]。

[20] 罗桑扎西、戴骊静、杨子江:《乡村社区生活圈视角下的实用性村庄规划框架——以腾冲市新岐社区为例》[J],《规划师》2023年第4期,第126-132页。

[21] 袁鹏奇、杜新坡、许忠秋:《基于生活圈的乡村地区公共设施优化配置研究》[C],面向高质量发展的空间治理——2021中国城市规划年会论文集(16乡村规划),成都,2021年,第108-118页

[22] 张环宙、黄超超、周永广:《内生式发展模式研究综述》[J],《浙江大学学报(人文社会科学版)》2007年第2期, 第61-68页。

[23] 吴越菲:《内生还是外生:农村社会的“发展二元论”及其破解》[J],《求索》2022年第4期,第161-168页。

[24] 王志刚、黄棋:《内生式发展模式的演进过程——一个跨学科的研究述评》[J],《教学与研究》2009年第3期, 第72-76页。

[25] 张行发、徐虹、张妍:《从脱贫攻坚到乡村振兴:新内生发展理论视角——以贵州省Y县为案例》[J],《当代经济管理》2021年第10期,第31-39页。

[26] 同[23]。

[27] Christopher Ray, “Endogenous Development in the Era of Reflexive Modernity” [J], Journal of Rural Studies, 1999(3): 257-267.

[28] Christopher Ray, Culture Economies: A Perspective on Local Rural Development in Europe [M], Newcastle upon Tyne, 2001.

[29] 同[23]。

[30] Daniela Szymańska and Justyna Chodkowska-Miszczuk, “Endogenous Resources Utilization of Rural Areas in Shaping Sustainable Development in Poland” [J], Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2011(15): 1497-1501.

[31] Chatzichristos Georgios, Nagopoulos Nikolaos and Poulimas Michalis, “Neo‐Endogenous Rural Development: A Path Toward Reviving Rural Europe” [J], Rura0356d38b63688aba67ed4cefa5dac092bfee8eeb873a3bea0a5ce1658c8ca403l Sociology, 2021(86): 911-937.

[32] 同[25]。

[33] Lili Li, Yiwu Zeng, Yanmei he et al., “Developing Village-Based Green Economy in an Endogenous Way: A Case Study from China” [J], International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022(19): 7580.

[34] Jie Yin and Ju Rui, “Sustainable Endogenous Development Path Based on Rural Local Elite Governance Model: A Case Study of Xiamen” [J], Sustainability, 2023(15): 8882.

[35] Ting Fa Margherita Chang, “Endogenous Development and the European Model of Agriculture: Developing a Theoretical Framework: Economic Science for Rural Development Conference Proceedings” [J], Economic Science for Rural Development Conference Proceedings, 2009(19): 111-117.

[36] Gioacchino Garofoli, “Local Development in Europe: Theoretical Models and International Comparisons” [J], European Urban and Regional Studies, 2002(9): 225-239.

[37] 王兰:《新内生发展理论视角下的乡村振兴实践——以大兴安岭南麓集中连片特困区为例》[J],《西北农林科技大学学报(社会科学版)》2020年第4期,第65-74页。

[38] 同[23]。

[39] 伊迪丝·彭罗斯:《企业成长理论》[M],上海人民出版社,2007年。

[40] 理查德·R·纳尔逊、悉尼·G ·温特:《经济变迁的演化理论》[M],商务印书馆,1997年。

[41] Birger Wernerfelt, “A Resource-based View of the Firm” [J], Strategic Management Journal, 1984(5): 171-180.

[42] Jay B. Barney and Delwyn N. Clark, “Firm Resources and Sustained Competitive Advantage” [J], Journal of Management, 1991(17): 99-120.

[43] Richard L. Priem and John E. Butler, ‘Is the Resource-Based “View” a Useful Perspective for Strategic Management Research?’ [J], The Academy of Management Review, 2001(26): 22-40.

[44] Jay B. Barney,“Is the Resource-Based ‘View’ a Useful Perspective for Strategic Management Research? Yes”[J], The Academy of Management Review, 2001(26): 41-56.

[45] 同[41]。

[46] 同[42]。

[47] Robert M. Grant, “The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation” [J], Knowledge And Strategy, 1991(33): 114-135.

[48] 同[41]。

[49] 同[42]。

[50] 同[42]。

[51] 周其仁:《市场里的企业:一个人力资本与非人力资本的特别合约》[J],《经济研究》1996年第6期,第71-80页。

[52] 同[43]。

[53] Jeroen Kraaijenbrink, J. C. Spender and Aard J. Groen, “The Resource-Based View: A Review and Assessment of Its Critiques” [J], Journal of Management, 2010(36): 349-372.

[54] David J. Teece, Gary Pisano and Amy Shuen, “Dynamic Capabilities and Strategic Management” [J], Strategic Management Journal, 1997(18): 509-533.

[55] Dorothy Leonard-Barton, “Core Capabilities and Core Rigidities: A Paradox in Managing New Product Development” [J], Strategic Management Journal, 1992(13): 111-125.

[56] 沈群红、封凯栋:《组织能力、制度环境与知识整合模式的选择——中国电力自动化行业技术集成的案例分析》[J],《中国软科学》2002年第12期,第82-88页。

[57] 董保宝、李全喜:《竞争优势研究脉络梳理与整合研究框架构建——基于资源与能力视角》[J],《外国经济与管理》2013年第3期,第2-11页。

[58] Gary Hamel and Coimbatore K. Prahalad,“The Core Competence of the Corporation” [J], Harvard business review, 1990, 68(3): 79-91.

[59] David J. Teece, “Explicating Dynamic Capabilities: The Nature and Microfoundations of (Sustainable) Enterprise Performance” [J], Strategic Management Journal, 2007(28): 1319-1350.

[60] 同[56]。

[61] 同[56]。

[62] 同[59]。

[63] 同[47]。

[64] Robert M. Grant, “Toward a Knowledge-based Theory of the Firm” [J], Strategic Management Journal, 1996(17): 109-122.

[65] 同[64]。

[66] 同[64]。

[67] Robert M. Grant, “Prospering in Dynamically-Competitive Environments: Organizational Capability as Knowledge Integration” [J], Organization Science, 1996(7): 375-387.

[68] 同[47]。

[69] 同[64]。

[70] 沈群红、胡汉辉:《组织知识理论的发展与结构》[J],《管理工程学报》1999年第1期,第68-73页。

[71] 张延锋、李垣:《能力、资源与核心能力形成分析》[J],《科研管理》2002年第4期,第1-5页。

[72] 杜慕群:《资源、能力、外部环境、战略与竞争优势的整合研究》[J],《管理世界》2003年第10期,第145-146页。

[73] 晏双生、章仁俊:《企业资源基础理论与企业能力基础理论辨析及其逻辑演进》[J],《科技进步与对策》2005年第5期,第125-128页。

[74] Lei-Yu Wu, “Applicability of the Resource-based and Dynamic-capability Views Under Environmental Volatility” [J], Journal of Business Research, 2010(63): 27-31.

[75] 董保宝、葛宝山、王侃:《资源整合过程、动态能力与竞争优势:机理与路径》[J],《管理世界》2011年第3期,第92-101页。

[76] 同[27]。

[77] 同[51]。

[78] J. C. Spender and Bernard Marr, “How a Knowledge-based Approach Might Illuminate the Notion of Human Capital and its Measurement” [J], Expert Systems with Applications, 2006(30): 265-271.

[79] James G. March, “Exploration and Exploitation in Organizational Learning” [J], Organization Science, 1991(2): 71-87.

[80] Ikujiro Nonaka, Ryoko Toyama and Noboru Konno, “SECI, Ba and Leadership: A Unified Model of Dynamic Knowledge Creation” [J], Long Range Planning, 2000(33): 5-34.

[81] 同[56]。

[82] 同[54]。

[83] 同[31]。

作者简介:殷成志,清华大学公共管理学院副院长、长聘副教授。刘露雅,清华大学公共管理学院博士研究生。

责任编辑:卢小文