古都塔影

2024-10-24张研

北京是一座文化遗产丰厚的古都。在这里,有无数令观光者无论何时提起都会念念不忘并渴望与人分享的古建遗珍,这其中,一直有古塔的身影,它们,也是北京独特的地标之一。

古塔在中国人心中总是承载着超越语言之重的意义。将时针拨回到1933年夏天的那个夜晚,建筑学家梁思成站在应县木塔脚下,夜幕中黑漆漆的木塔极具压迫感地俯视着城市,让他竟喘不过气来。而在今天的北京,人们穿梭于胡同巷陌中,徘徊于城市公园里,行走在群山密林中,也总能看到或藏匿于古老庙宇或掩映在现代建筑之后的古塔。从初见时同样喘不过气的震撼,到后来习以为常的亲切,古塔始终陪伴着北京人的生活,凝视其庄重雄伟的外表,带给人们内心的是静谧而深邃的感受。

古塔因为承载着厚重的文化而对北京无比重要。它们默默守护着北京的天际线,犹如温柔的巨人无声地勾勒出这座城市的轮廓。几百座宝塔映射出城市无尽的文化风华,也描摹着古都北京在历史镜像中独特的模样。

关于塔的诞生,有一个美丽的传说,至今广为流传。相传,佛陀的弟子问:“师父,我该如何向您表达我的崇敬呢?”佛陀没有回答,只是将身上的袍子脱下来铺到地上,倒扣上化缘用的钵盂,并在上面立了一根锡杖。佛陀涅槃那日,弟子忽然恍然大悟,仿照当年覆钵和锡杖摆出的样子,建立了八座窣(sū)堵坡供奉佛陀圆寂火化后留下的舍利子。这就是印度佛塔起源的传说。窣堵坡本意为“坟墓”,其形似坟冢,里面放置佛陀舍利等圣物,由此接受着无数信众的朝圣与敬拜。随着佛教的传播,这一外形圆润敦实又不失庄重的宗教建筑一并传入中国,形成覆钵式塔,随后与优雅含蓄的中国本土建筑逐渐结合,在碰撞与融合中,诞生出一朵朵瑰丽的奇葩,世人谓之“浮屠”,这便是中国佛塔的由来。

尽管最初是“舶来品”,但随着与当地艺术和文化逐渐交融,塔在这个东方古国的文明中扎根愈深。在《西游记》《封神演义》《南游记》等多部古典文学作品里,都曾出现过“托塔李天王”李靖的形象,传说他托举的玲珑宝塔有收妖魔、镇鬼煞之能,他也因此在民间受到广泛的崇敬,而他手中拥有浩大无俦之力的宝塔更是成为一代代中国人的记忆。对于塔这种建筑形式,人们总觉得亲切熟悉,不知从什么时候开始,它已全然融入了这个国度,甚至发展为其本身都成为中国传统文化的一部分。也难怪在今天,当来自四面八方的人们提起传统的中国式建筑时,还是会将佛塔当作典型的形式之一。

正因古往今来中国人对塔的喜爱,观及周围,会发现塔的踪迹随处可寻。北京保留下来的古塔众多,汪建民和侯伟在所著的《北京的古塔》一书中写道:“据文物部门统计,北京现存古塔220余座,但从实地考察中来看,数量远不止这些,在北京山区偏僻的山谷中,一些古代的寺庙遗址上,还保存有一些古塔。”在北京,从城市中心到西部及南部的山区,都分布着数量众多的古塔。

根据相关文献记载,北京最早的塔建于隋代,可惜已经没有实物存在。现存的古塔之中,最古老的塔源于唐代,唐塔大约有8座,它们因数量稀少、年代久远而显得格外珍贵。而建塔最兴旺的时期,要属辽代及明、清两代,在这些朝代里,大大小小的塔如同雨后春笋般在北京的土地上涌现出来。

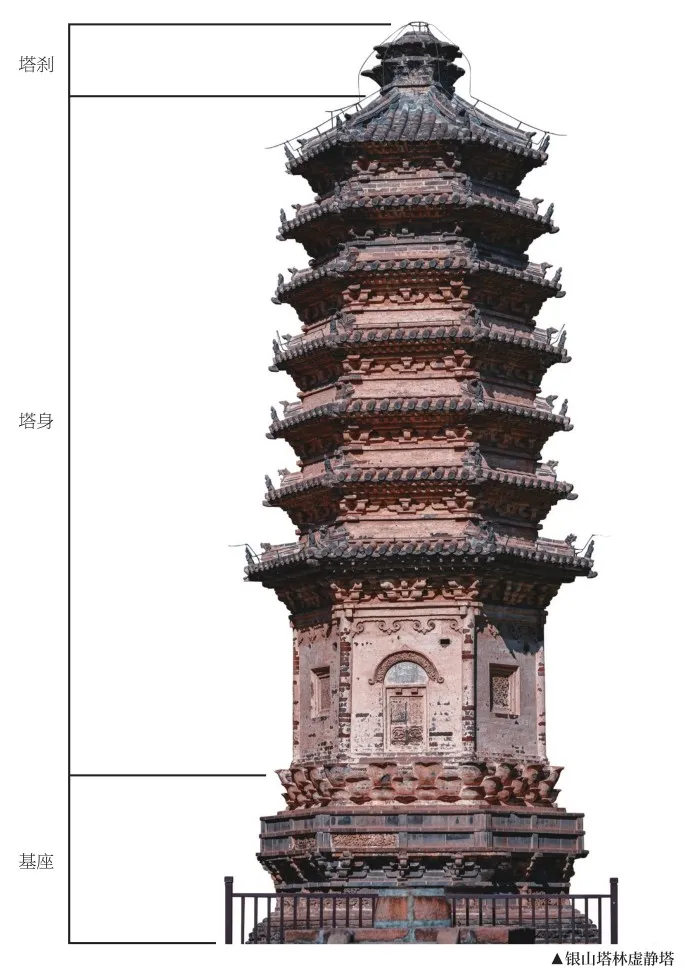

北京的塔形式众多、种类繁复。从建筑材料的角度,可分为木塔、石塔、砖塔、砖石仿木塔、琉璃塔、金属塔等。北京遗存的木塔、石塔、琉璃塔、金属塔和砖塔的数量都不多,最常见的是砖石结构的塔;按塔的功能划分,可分为佛塔、墓塔、纪念塔等。塔由最初单一的存放舍利、供奉佛祖的功能,融合中国文化的元素后演变出了存放佛经、登高远眺、纪念先人等用途,墓塔、纪念塔等由此应运而生;根据外形分类,可分为楼阁式塔、亭阁式塔、密檐式塔、覆钵式塔、金刚宝座式塔、经幢式塔、花式塔、宝箧印经塔、过街塔门式塔和组合式塔等。在北京,除了宝箧印经塔外,其他形制的塔都可以看到实物。

一座城市的天际线最能反映它的性格和底色。意大利托斯卡纳的圣吉米尼亚诺因其极具中世纪特色的塔楼被描述为拥有“令人难忘的天际线”;美国纽约鳞次栉比的摩天大楼闪烁着现代都市的繁华。那么,什么串联起北京的天际线呢?是通体雪白的妙应寺白塔,是流光溢彩的多宝琉璃塔,是牵系未解之谜的天宁寺塔,是通州的地标性建筑燃灯塔,是古老的金仙公主塔……这些形态各异的塔标记了北京上空的曲线,在高高耸立的塔和湛蓝天空形成的空隙间,流动着古都沧桑厚重的人文气质。

古塔是一把打开北京的钥匙。在这座城市,千万人听着“让我们荡起双桨,小船儿推开波浪,海面倒映着美丽的白塔……”的旋律成长起来,洁白优雅的北海白塔在人们心中留下了难以磨灭的印象。泛舟于波光粼粼的湖中,和煦的微风拂面,一抬头就能看到白塔稳稳沉沉地矗立于琼华岛之巅,一如既往的端庄,颇具主宰全园的气势。它不仅是北海公园的标志,更是北京城区中心重要的人文标志之一。

而在北京东部的通州,历史悠久的燃灯塔也是一座地标性建筑。在京杭大运河北端的西岸,燃灯塔已伫立数百年。它是三千里运河北端河畔的第一座塔,在过去漕运作为沟通南北经济大动脉的时代,行驶在运河上的漕船和商队都将这座燃灯塔作为导航标志。燃灯塔是北京地区最高最大的塔,早春暮秋时节,只要天公作美,即使在50里以外的漕舟商船上放眼瞭望,也能看到高耸的宝塔凌云入天,“古塔凌云”的景致成为通州八景之首。清同治年间的通政使司副使王维珍曾赋诗:“云光水色潞河秋,满径槐花感旧游。无恙蒲帆新雨后,一枝塔影认通州。”看到了燃灯塔,就意味着船已经行进到运河的终点,到达了目的地通州,燃灯塔便这样成为通州县城的象征。在2009年9月26日发行的《京杭大运河》特种邮票中,第一枚上就印有燃灯塔的身影。

围绕通州燃灯塔,还诞生了很多文采飞扬的诗词佳句。题写“一枝塔影认通州”的王维珍,还曾作“千尺巍峨塔势雄,层霄矗立障天风”的诗句。乾隆皇帝也挥毫泼墨“郡城塔影落波尖,生齿休和日日添”,书写燃灯塔的倩影。这样由此而生的人文情怀,便是富有历史底蕴的古建筑最具感性而深远的意义。燃灯塔不仅是通州区的地理象征,更是当地人精神的归属地、心灵的方向标。

除了作为地标性建筑物而存在的塔,北京还散落着体型较小但同样蕴含重要价值的塔。在万寿寺中,珍藏着一座渗金多宝佛铜塔,其塔身艺术无比精美。佛塔采用渗金的铸造工艺,外观类似鎏金,“金色光不可视”,美丽异常。而在故宫博物院内,一件同样金光夺目的宝塔总能引得游人驻足。崇庆皇太后去世后,与母亲感情深厚的乾隆皇帝下旨修建了一座金塔,用以珍藏她的御发。崇庆皇太后金发塔以盘纹焊接和锤胎錾花工艺制作,纹饰精美,造型高峻。连丝丝细发都要悉心珍藏起来,并供奉在黄金打造的塔里,乾隆皇帝以这种方式表达自己对母亲的哀思和祈福。这座用金量达三千多两的金塔,彰显出一代帝王的孝心。

古塔是北京历史的无声见证,这座城市也不遗余力地保护着它们。对于这些文物建筑,北京既将其当作历史见证物, 也当作艺术作品来保护。一座座凝固艺术般的古塔先后被列为文物保护单位,得到了适当的维护和修葺。在复修通州燃灯塔时,人们第一次看清了塔身上424尊奇绝的神像,在经过粘黏和加固后,石像最大程度地恢复了历史上惟妙惟肖的面貌,千年古塔焕发新生,接受着人们的慨叹。坐落于胡同中的妙应寺白塔在经历了两年大修后重新开放。无论是日光下令人目眩的洁白,还是夜色中与群星为伴的肃穆,白塔的美都如此惊心动魄。它编织着北京城古今交织的风景,也编织着北京人记忆中对故乡最美好的怀想。

在妙应寺白塔两年大修后首次开放举办夜间活动的当晚,主持白塔修缮设计工作的工程师隔空遥想它此刻的模样,应当犹如一位寻常巷陌深处的慈祥老者,受到游人情绪的感染,为自己的焕然一新而心满意足。就古塔保护而言,最好的方式不是将其“束之高阁”,而是对外开放,让人们有机会亲近古塔,也让它跌宕起伏的历史和记忆被更多人熟悉。在过去,寺院与塔的关系密不可分,最早的寺院还是以塔为中心的。而现在,围绕着分布各地的古塔,北京城内修建起众多城市公园。明代的十方诸佛宝塔,最初为安葬僧人而建,在今天成为古塔公园的重要景观。来公园散步休闲的游人也愿意去了解园内这座佛塔的故事,他们在此凭吊历史,许愿祈福。

随着古塔的修缮,其内部贮藏的文物也得以重见天日。这是古塔呈现给北京的礼物。首都博物馆的六层展厅中,设有常设展览“千年宝藏·盛世重光——北京古代佛塔文物展”。展览按照北京不同地区分类,遴选出具有代表性的佛塔文物进行展出,展现了古都厚重的佛教文化底蕴,以及古代建筑、雕塑等高超的技艺水平。展品中不乏工艺精美的佛像和菩萨像,很多神像的面容上都浮现着神秘飘渺的微笑。凝视着这些一度封藏于佛塔中的笑容,回望的是过去千年的时光。

人们对古塔的热爱使得永定河畔、雁栖湖畔等地近年“凭空生长”出永定塔和雁栖塔等仿古造型塔,湖光山色间骤然增添了一丝古韵。而北京的天际线上,还在不断扩充着点位。北京奥林匹克塔、中央广播电视塔这些并非传统意义上的塔成了曲线上的流量担当,它们构建出一个现代化的北京。

这条由古朴厚重的塔和前卫时髦的塔共同组成的天际线向远方无尽延伸,它的一端连接过去的北京,另一端则通向今天和未来的北京。