为国护宝 赓续文脉

2024-10-23任化

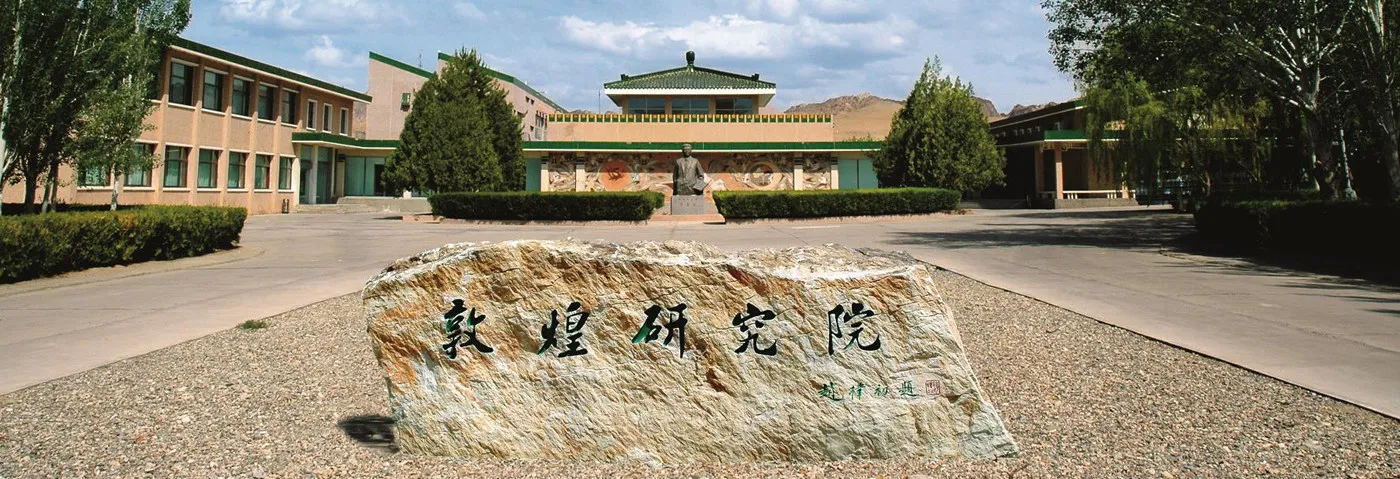

“每个中国人,一生一定要去一次敦煌。”敦煌是享誉世界的艺术宝库和文化殿堂。敦煌石窟保护现状如何?如何才能把这一文明瑰宝一代一代传下去?2024年8月,敦煌研究院院长苏伯民接受《人民画报》专访表示,在一定意义上,守护敦煌就是守护中华文脉,就是守护世界文化遗产,未来几年的主要目标,就是按照习近平总书记在敦煌研究院座谈时所强调的,把研究院建设成为世界文化遗产保护的典范和敦煌学研究的高地。

《人民画报》:如今莫高窟的整体情况如何?回望敦煌研究院80年的发展历程,莫高窟的保护经历了哪些阶段?探索出哪些有效的科学方法和路径让千年文化瑰宝璀璨依旧?

苏伯民:历史文化遗产是不可再生、不可替代的宝贵资源,所以保护是文化遗产地最根本也是最重要的一项工作,敦煌研究院最重要的职责也在于此。

莫高窟的保护主要经历了几个阶段:从抢救性保护到科学保护再到预防性保护。通过几十年的保护,莫高窟的洞窟环境、保护状态得到了较大改善,各种风险因素得到了较为有效的控制,大多数濒于危险的洞窟基本得到了根本的保护和修复,所以莫高窟目前的状态是比较稳定的。

保护的同时,我们探索出科学规范的世界文化遗产保护理念和方法。例如,在环境治理方面,经过几十年的努力,有效遏制了风沙对莫高窟的影响,在20世纪60年代对崖体和石窟进行加固的基础上,处理崖体所存在的各种危害因素,使得崖体得到了根本稳定。我们还对崖体的安全性和稳定性进行了科学评估,因为崖体是洞窟存在的根本。

在壁画保护方面,多年来,我们持续研究壁画的各类病害,每个洞窟大大小小都存在一些差异,各时期壁画的制作工艺、材料方法、所处环境不同,所以病害在不同壁画上的表现方式也有不同。针对这些病害,我们进行了大量研究,总结出了比较有针对性的保护修复技术,在国家文物保护专项资金的支持下,逐年逐步修缮壁画,使得壁画得到了很好的保护。

1987年,敦煌莫高窟被列入联合国教科文组织《世界遗产名录》,这源于莫高窟无与伦比的价值。1988年开始,我们率先和国内外的一些机构合作,引进、学习国际先进的文化遗产保护理念、保护技术和管理经验。在莫高窟的环境监测、风沙治理、莫高窟保护总体规划编制、游客承载量研究、莫高窟遗产地管理和人才培养等方面开展了多层次、多方位的深度合作。再加上我们努力引进人才、研发各类技术、申请国家科技项目,取得的成果也很快应用到莫高窟各方面的保护工作中。通过保护,我们总结了一套壁画保护技术、评估技术、分析技术、修复技术,这些技术不仅可以应用于莫高窟,还延展至丝绸之路沿线石窟的保护中,为全国许多遗址和殿堂壁画、墓葬壁画的保护修复提供技术帮助。

更重要的是,我们培养了一支具有保护能力的人才队伍。敦煌研究院文物保护团队是全国最大的文物保护团队,也是经验最丰富的保护团队。无论是基础科学研究,还是具体的保护修复工程,我们可以进行全科覆盖式的保护。这支文物保护团队也负责起草了许多行业规范和标准,指导或引领了国内文物保护行业的发展。

《人民画报》:预防性保护是文化遗产保护的重要方向,针对未来可能产生的病害或侵害,敦煌研究院目前以及将来主要采取哪些措施,让敦煌石窟得以永久保存、永续利用?

苏伯民:在大多数濒临危险的壁画得到科学保护和修复后,我们很早注意到,因为莫高窟是不可移动文物,人力无法改变它所处的自然环境,也很难完全克服或防止人为因素对自然环境的破坏或影响,所以我们便开始研究已有病害机理,探索如何通过控制相关风险因素防止壁画再次发生病害,进而产生了预防性保护的想法。

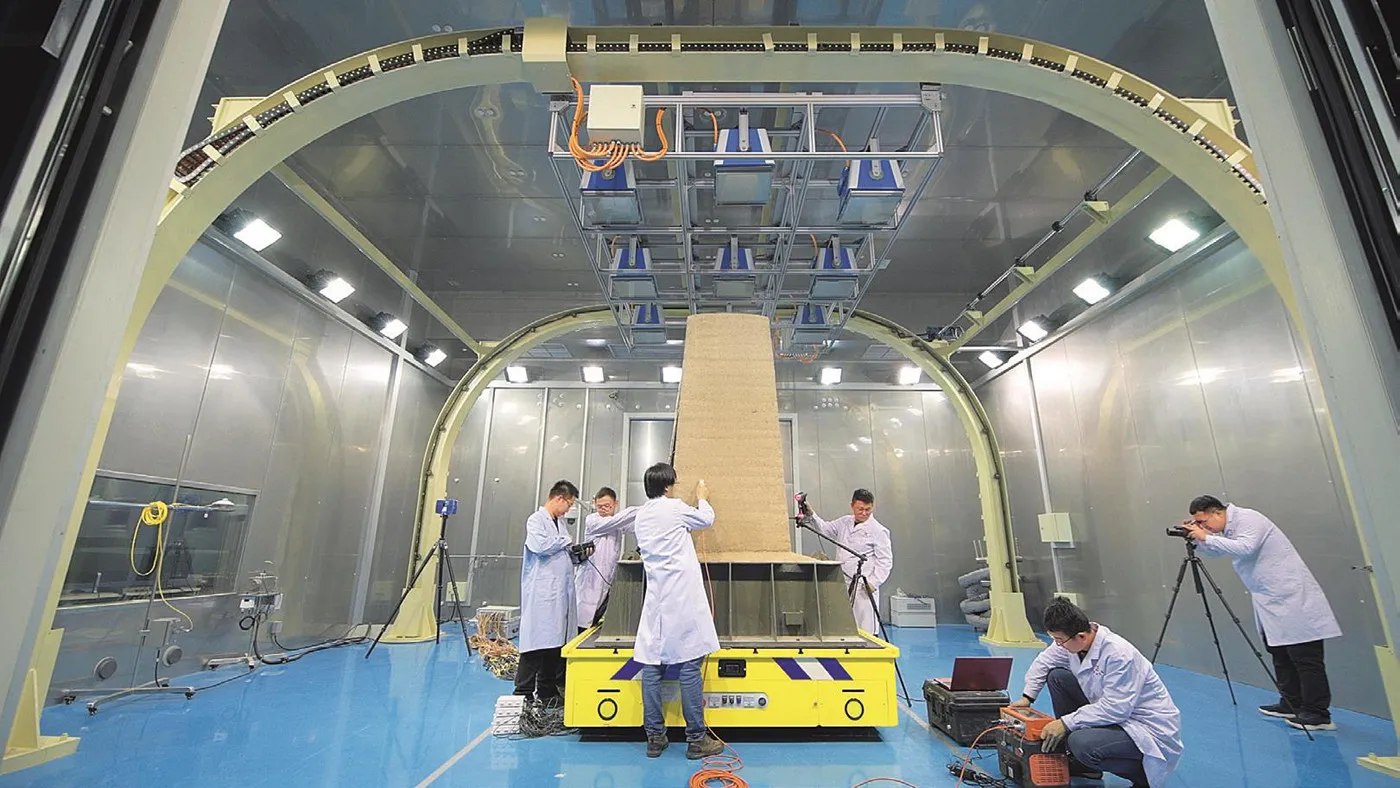

这些年在预防性保护方面,我们梳理了莫高窟所面临的风险因素,对洞窟的温度、湿度、二氧化碳等环境因素进行长期监测,研究如何应对不断增加的游客量对莫高窟洞窟小环境和微环境的影响。通过室内的模拟实验,分析出将窟内的湿度控制在一定范围之内,可以将影响降至最低,并据此建立了一套预防性的风险监测预警体系。

我们现在的主要任务,一方面是在自然环境出现变化时进行应急响应,比如及时发现、及时处理突然间的降雨、极大的风沙等对一些崖体或个别洞窟的局部所造成的影响;一方面将更大的精力放在预防性保护上,监测和控制洞窟微环境的变化,监测崖体中水汽的变化,尽可能保证崖体的湿度处于稳定的状态,为壁画的长期保存提供适宜的环境保障。

科学的管理也是一种保护。这些年在科学管理方面所开展的最长期、最有效的一项研究,是关于莫高窟游客承载量的研究,通过十多年的洞窟监测、游客调查等评估分析,确定直接影响洞窟每日游客承载量的关键参数,最后得出科学的结论。关于莫高窟游客承载量的一系列研究方法,不仅在中国首开先河,在国际上也处于领先地位。这套游客承载量的方法现在也被应用于莫高窟的游客管理中,在将游客对洞窟环境所造成的干扰降到最低的同时,保障大多数游客参观的有序性和体验感。

1998年至2004年,敦煌研究院制定了《敦煌莫高窟保护总体规划(2006-2025)》。这是科学管理的另一方面,制定这项规划时,敦煌研究院对当时莫高窟的保护任务进行了仔细的调查,也对所要开展的各方面的工作进行了较为科学系统的梳理,目前规划的目标任务已基本完成。

总而言之,预防性保护主要包括两方面,一方面是针对文物本体已有病害进行保护和修缮,另一方面是通过控制环境、监测本体和崖体中可溶盐的变化防止洞窟出现新的病害。预防性保护是一个长期、仔细、科学的过程,需要我们每时每刻都关注文物的状态,因为文物始终处于动态变化中。

《人民画报》:要把敦煌研究院建设成为世界文化遗产保护的典范,怎样理解“典范”?达到什么样的标准,意味着建成“典范”?

苏伯民:2019年8月19日,习近平总书记在敦煌研究院座谈时对敦煌研究院提出了更高的要求,“努力把研究院建设成世界文化遗产保护的典范和敦煌学研究的高地”。按照总书记的要求,一方面,敦煌研究院要保护好所管辖的6处石窟。其中有3处是世界文化遗产,包括敦煌莫高窟、天水麦积山石窟、永靖炳灵寺石窟。另外3处是国家重点文物保护单位,有瓜州榆林窟、敦煌西千佛洞、庆阳北石窟寺。同时能够把经验、技术方法、技术能力服务于国内更多与敦煌石窟相似的遗产地,更大范围地提高或改善国内文化遗产的保护水平。

另一方面,作为典范,敦煌研究院要进一步总结文物保护的科学规律,总结科学的保护、管理世界文化遗产的方法,提出具有普遍适用意义的管理经验、管理方法和保护技术,为国内其他一些遗址乃至世界其他国家同类型的遗址提供服务。

我们理解的典范应当是,第一,所保护的文物的状态是一流的;第二,在世界范围内具备一流的保护能力和经验。我们在朝这个方向一步一步前行。

例如,这五年,我们加强了基础科学研究,通过申请国家重点研发项目,逐步将保护范围从干旱环境的石窟寺壁画保护拓展到殿堂壁画,乃至拓展到潮湿环境下的墓葬壁画的保护,并且已经取得了一定的成绩。同时在石窟寺壁画的保护之外,30年前我们便开始研究西北地区特有的土遗址的保护,总结了一套保护规范和保护技术,也有一支保护队伍,研究对象也从干旱环境中的土遗址拓展到了潮湿环境下的土遗址。近年来,我们的保护团队还承担了四川三星堆、浙江良渚遗址等土遗址的保护研究工作。

在治理国内石窟寺保护的“疑难杂症”方面,都有我们的保护团队的身影。随着接手的保护项目越来越多,我们不断发现新的问题,进而开展有针对性的研究。这使得敦煌研究院的保护技术、科研水平不断得到拓展和提高。

我们也在对世界文化遗产的管理经验、方法进行更加科学的梳理。比如在管理方面,敦煌研究院与美国盖蒂保护研究所积极合作、共同研究,不仅使世界文化遗产莫高窟得到很好保护,还推动了行业标准《中国文物古迹保护准则》的出台。去年,敦煌研究院制定出面向2035的《敦煌研究院事业发展总体规划(2021—2035 年)》。

《人民画报》:敦煌的数字化建设一直备受瞩目,敦煌的数字化建设经历了哪些阶段,目前取得了哪些成果?在文物保护和学术研究等领域有哪些应用?社会大众如何共享文物数字化的成果?

苏伯民:历经30余年的不懈努力,敦煌研究院已经完成了敦煌石窟295个洞窟的壁画数字化采集、186个洞窟的图像拼接处理、162个洞窟的全景漫游节目制作、7处大遗址三维重建、45身彩塑的三维重建、5万张历史档案底片的数字化扫描工作,形成了多源、多模态的海量数据资源。

“数字敦煌”的运用,为永久保存敦煌石窟艺术信息提供了有效途径,也在一定程度上解决了美术工作者临摹工作过程中起稿难、上色难等难点问题,成为临摹工作重要的辅助工具。便捷、高清的海量数字资源,为国内外敦煌学学者研究提供了重要的信息资源。

随着时代发展和“数字敦煌”技术与内容的不断完善、延伸,充分运用“数字敦煌”的丰富资源和先进技术,一方面让游客实现“窟内文物窟外看”,减轻洞窟开放压力,有效保护窟内文物、满足游客体验;另一方面,通过深度挖掘文化内涵,在国内外举办各类不同的数字展览,使深藏在敦煌石窟中的敦煌艺术“活”起来。我们一直在做的敦煌艺术大展,主要依托的也是数字化资料。社会大众也可以通过“数字敦煌·资源库”与“数字敦煌·开放素材库”“数字藏经洞”等板块和海量资源了解和关注敦煌文化。

《人民画报》:敦煌学已经是当今一门国际性显学。打造敦煌学高地,敦煌研究院有哪些优势?敦煌研究院在推动敦煌学学术研究方面有哪些具体举措?

苏伯民:敦煌学有两大核心资源,一方面是敦煌石窟的研究,包括研究壁画内容、艺术演变以及各种文化的元素在壁画里的反映和体现等。经各国学者总结,敦煌文化是多元文化交流融合的结晶。另一方面是关于藏经洞出土文献的研究。藏经洞出土的文献中,除汉语言文献外,还出土了许多我国少数民族或其他国家语言文字的文献。从藏经洞出土文献来看,中国在中古时期对多元文化便秉持着学习、包容、交流的精神。这种文化思想、文化精神在丝绸之路上各国之间的贸易往来、和平友好的相处中发挥了非常重要的作用。丝绸之路推动了世界文化的交流互鉴、经济的发展和人类文明的进步,这对我们今天开展各国间的文化交流也有非常重要的启示。

1987年9月20日,“敦煌石窟研究国际学术研讨会”在敦煌召开,季羡林先生在会上说:“敦煌在中国,敦煌学在世界。”当今,我们还是提倡这样一种精神,希望世界各国的学者关注研究敦煌文化。研究敦煌文化的过程,也是敦煌文化对外传播的过程。

国内学者,特别是敦煌研究院的学者,近水楼台先得月。因为我们有语言优势,加之长期以来浸润在这样的文化氛围中,每位学者对敦煌文化都有自己独特的理解和认识。进入21世纪,敦煌学研究不断发展,中国学者在敦煌石窟考古研究、敦煌遗书研究、敦煌历史文献研究、古代少数民族研究等领域取得丰硕成果,推动敦煌文化研究拓展至丝路文化等更广阔的领域。可以说,是中国学者在引领敦煌学的发展。

总书记在敦煌研究院主持召开座谈会之后,这五年来,敦煌研究院一方面组织自己的学者开展有特点的研究,比如在石窟考古和石窟内容的识读、研究方面,敦煌研究院的学者占据优势;在藏经洞文献,特别是少数民族文献的研究方面,我们也有独特的优势。因为敦煌学是百科全书式的,正是因为不同领域、不同机构、不同大学的专家从各个角度去研究敦煌学,才构成了立体、多样、丰富的敦煌学研究的世界。

最近几年,敦煌研究院发挥敦煌学研究高地和平台的作用,所组织的敦煌学方面的学术会议成为全世界很多学者发表成果的阵地。近期,我们发布了敦煌学研究文献库,将在满足当下敦煌学研究学术需要的基础上,为学者们开展系统性研究、推出更多有益研究成果提供坚实的学术支撑,并为全世界敦煌学的发展及敦煌研究院“高地”“典范”的建设注入源源不断的新动能。

《人民画报》:敦煌旅游这几年持续火爆,如何在文旅深度融合的背景下推进世界文化遗产的保护利用?

苏伯民:文化是旅游的灵魂,所以保护文物永远是第一位的,我们要在保护好洞窟的基础上谈文旅融合。这几年大家对敦煌的喜爱程度越来越高,我们也下了很大力气做好游客接待,尽量满足更多游客参观莫高窟的愿望。

目前,莫高窟每天最大承载量为6000人次。这是经过十多年科学研究测算得出的结果。参观者如果过多,会使洞窟内的温度、湿度和二氧化碳浓度发生变化,当湿度达到62%至63%的时候,盐分活动会导致壁画快速劣化,严重危及文物安全。

从2014年开始运行的数字展示中心,是游客到莫高窟参观的第一站。大家通过观看两部影片增加对莫高窟的了解,同时也将不同时段r+ZN7VgJ7u2L0DsgGc6LpPW2Z72vUxDi1eCFxF0hzn0=参观的游客汇集成同一批次,观影结束后便可统一安排参观8个实体洞窟。在旅游旺季,为缓解供需矛盾,莫高窟增加了应急参观模式,每天限量1.2万人次。游客预约应急门票,虽然看不了数字电影,但可以参观4个通风条件较好、应急开放的大型洞窟。

文化依托在很多宝贵的文物本体上,通过这样的探索,不仅坚守了保护为主的底线,提升了游客的体验感,也进一步弘扬了敦煌文化。喜爱莫高窟的游客,除了到莫高窟参观外,也可以通过线上数字化展示以及普及类读物,感受敦煌文化的魅力。

《人民画报》:丝路精神推动着文明交流互鉴。敦煌两千多年来积累的东西方交流互鉴经验,对当下有什么借鉴和启示意义?为推动敦煌学研究在新时期的繁荣兴盛、敦煌文化的广泛传承弘扬,为保存人类文明贡献中国力量,近年来,敦煌研究院在文物保护、学术研究、人员培训等领域开展了哪些国际合作和文明交流对话活动?

苏伯民:文明因多样而交流,因交流而互鉴,因互鉴而发展。中华文明以海纳百川、开放包容的广阔胸襟,不断吸收借鉴域外优秀文明成果,造就了独具特色的敦煌文化和丝路精神。

从敦煌研究院现在所管理的文物资源的价值来讲,我们理应担负起弘扬敦煌文化的责任。近年来,敦煌研究院深入挖掘展示敦煌艺术及其研究成果,陆续举办了一些活动,借助丝绸之路(敦煌)国际文化博览会等展会平台,承办各类学术活动、艺术展览20余场,举办10余场“敦煌文化环球连线—走进使领馆活动”;在国内20多个省(区市),以及美国、法国、意大利、以色列、土耳其等10余个国家和地区举办各类“敦煌艺术展”“数字敦煌展”;今年我们也会在新西兰和法国举办展览,以人们喜闻乐见的形式讲好敦煌故事、传播中国声音。

敦煌文化是中华文明几千年源远流长不断融会贯通的典范,共建“一带一路”倡议为敦煌文化发展带来了新机遇。近年来,敦煌研究院积极服务“一带一路”建设,与共建国家高等院校、文博机构和社会各界开展交流合作,组织6批次专家学者赴印度、吉尔吉斯斯坦、阿富汗、伊朗等国家和地区进行考察;围绕敦煌与丝绸之路、丝绸之路的发展和变迁,共建国家和地区的民族、宗教、社会、文化等主题进行深入研究,为“一带一路”建设提供学理支撑。

《人民画报》:每一种文明都延续着一个国家和民族的精神血脉,既需要薪火相传、代代守护,更需要与时俱进、勇于创新。一代人有一代人的使命,这一代人如何理解莫高精神?又是如何凝聚建设中华民族现代文明进程中的敦煌文化力量的?

苏伯民:习近平总书记在敦煌研究院座谈时,对莫高精神有六个字的解读,叫作“择一事,终一生”。樊锦诗院长向总书记汇报工作时提到了“坚守大漠、甘于奉献、勇于担当、开拓进取”十六个字的莫高精神。总书记在讲话的最后进一步重申和强调:“希望大家把研究保护工作当作终身事业和无悔追求。”

几代莫高人保护敦煌石窟,深入开展敦煌学研究,之所以能够取得今日的保护成效和丰厚的研究成果,就是因为有这样一种精神在持续发挥作用,在支撑着所有人。可能当时老先生们自己浑然不觉,但是他们坚持下来了,变成了一种信念。这种信念的核心就是研究、保护、传播好中华优秀传统文化。

在所有敦煌研究院人的眼里,敦煌文化有无法替代的价值,大家对敦煌文化的热爱和责任感形成了莫高精神的基础,会因为在这里工作而感到自豪,慢慢忘记了生活上的一些困难,忘记了环境、条件的恶劣。

莫高窟人,特别是像常书鸿、段文杰、樊锦诗几代人,都有过这样的愿望,要把中国的敦煌学研究推向更高的阶段,所以也萌发了开拓进取的力量。在这个过程中他们克服了各方面的困难,我想这就是对勇于担当的一种解释。

几代人凝聚成的珍贵的精神财富,也是莫高窟人、莫高窟的年轻人在学习的精神,一代一代这样传承下来,变成敦煌研究院特有的文化。这种文化我想也是80年来敦煌研究院发展最宝贵的财富。这笔财富也将在未来莫高窟的保护和研究工作、以及文化弘扬工作中发挥特别重要的作用。