“五线一体”化学教学模式的实践与探索

2024-10-20吕红晓

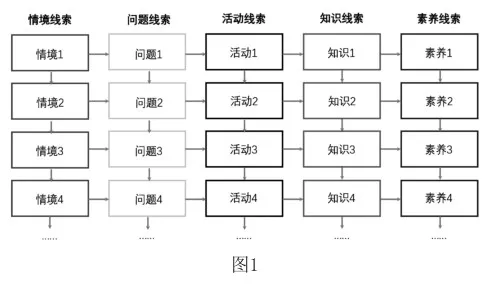

对于一线教师来说,如何让核心素养在课堂落到实处是一个难题。在当今化学课堂出现了两个误区:有的教师在课上只注重知识的落实,将核心素养抛置一边;有的教师则是为了讲核心素养而讲核心素养,收效甚微。针对当今化学课堂的现状和高新区“教学模式建构”的契机,笔者经过多次尝试,总结出了“五线一体”教学思路(见图1):

该教学模式可以将教学中情境创设、问题设置、活动设计、知识结构、素养渗透的脉络清晰呈现,并且相互联系、层层递进,结合信息化教学手段、小组合作学习方式及多种评价激励方法使化学核心素养在课堂落地生根。让课堂既有仰望星空的理论高度,又有脚踏实地的落实效果。

案例一 新授课:海水“制碱”

一、教学目标

1. 认识纯碱等盐类物质的重要性质,理解复分解反应的实质。通过对纯碱性质的实验探究,提高学生运用观察、实验等方法探究物质性质的能力。

2. 了解纯碱在日常生活和工业生产中的应用。通过对氨碱法制取纯碱的反应原理的分析,让学生初步学会运用比较、分类、归纳、概括等方法获取信息并对信息进行加工的能力。

3.通过了解科学家侯德榜的事迹,激发学生的爱国热情,树立正确的人生观。让学生认识到化学反应与社会发展、日常生活的密切关系,树立元素守恒观、微粒观以及正确的科学价值观。

二、重、难点

重点:一是研究物质的一般思路方法;二是分类观、元素观、微粒观、价值观的形成。

难点:一是从宏观现象到微观本质剖析事实;二是系统分析的方法在化学学习中的重要性。

三、“五线一体”教学模式(见图2)

“五线一体,横纵贯通”,教学思路只是为核心素养的达成提供了路径,要真正提高本节课的效率与效果,还需要各个环节的精细化设计、合理的引导。为此,在实际教学过程中,我运用了以下信息化辅助手段和合作学习方式。

1. 微课的运用提高教学效率

本节课的难点是复分解反应的微观实质和氨碱法制纯碱。由于微观粒子的运动不可感知、难以展示,学生在学习过程中,对于抽象的物质微观结构单凭想象觉得难以理解。本节课制作的“复分解反应微观探秘”微课将抽象的微观变化过程直观地展现在学生面前,将宏观现象与微观实质紧密联系,培养了学生宏观辨识与微观探析的核心素养。另外,对于一些高难度实验,传统的教学方法只是由教师重点强调而已,没有实际操作的可能。运用现代信息技术则可以将这些实验呈现出来,学生既可以清晰地看到实验全过程,又可以收获知识与能力,使学科内容得到一定程度的深化。例如,课堂上无法实现的“氨碱法制纯碱”实验也通过微课程在课堂上呈现,大大提升了课堂效率,增强了课堂效果。

2. 将数字化实验引入课堂,增强教学效果

与传统实验相比,数字化实验可以用数据记录和呈现某些不易观察的现象。采用定量方法研究物质的变化及变化规律,比传统实验方法更先进、便捷、实时、准确、综合、直观,大大提高了课堂效率。实验中,通过电子设备采集、记录数据,并用表格或图像的方式呈现,有利于培养学生对数据的分析和处理能力。在化学教学中引入数字化实验,可以培养学生获取信息、读表识图的能力,为培养化学核心素养打下坚实的基础。

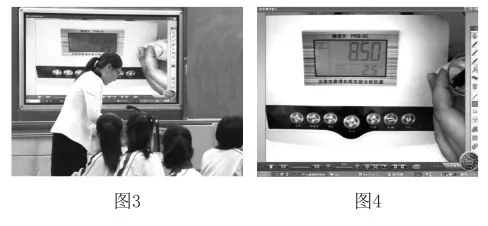

3. 即时投影使展示更加清晰、多元

在以往的展示环节,黑板板演展示是最常用的方式,但是这样的展示方式不适合化学实验,不利于全班学生细致地观察实验现象,也无法重现实验中出现的问题。所以,在本节小组实验过程中,我采用即时拍照、录像的方式及时利用多媒体将实验现象和过程进行展示,清晰、全面而且可以重现,规范了学生的实验操作。在化学方程式的书写环节也采用实物投影的方式,节省了课堂时间,提高了课堂效率。(图3为多媒体展示实验操作、现象;图4为用pH计测定饱和酸钠溶液与饱和碳酸钠溶液的酸碱度。)

4. 课上运用小组捆绑评价方式,课下运用大数据分析教学效果

利用数据统计、分析技术,对学生行为过程及结果数据进行分析,诊断学生的学习风格、学业与心理状况,辨识学习需求等,有利于教师对学情的全面了解,以便下一步采取更有针对性的教学,也使评价更为客观、公正。

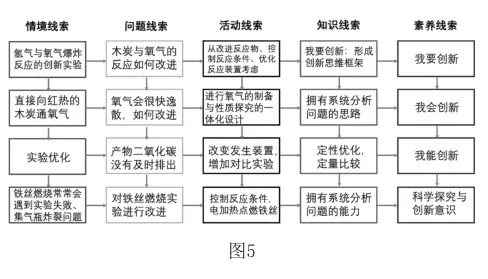

案例二 项目式探究活动课

鲁教版化学教材在“氧气的化学性质”这一部分设计了氧气与木炭、氧气与铁丝、氧气与蜡烛反应三个经典实验,其目的为让学生学会通过实验去探究物质的化学性质。此时,学生已经观察过教师的课堂演示,对实验有着极高的热情,但是对实验的现象还存在某些不解。例如,认为某些实验成功率较低,实验现象还不够明显,或者感到有些实验具有一定危险性而不敢操作。基于上述分析,笔者确定了本节项目式活动课的教学目标,制作了“五线一体”教学模式图(见图5),从已有的探究实验出发思考如何改进和优化实验,让学生形成系统分析问题的创新能力,从而培养创新思维、提高科学素养。

本节课重点培养学生的系统分析能力和实践创新能力,帮助学生构建一个有序而开放、灵活的认知结构,并且使学生逐步树立创新意识和探究精神,为科学素养的形成和终身发展奠定了良好的基础。本案例的实施过程让笔者意识到“五线一体”教学思路不仅仅适用于化学新授课,还适用于复习提升课、项目式活动探究课等课型。本课例在实施过程中主要在合作学习的基础上进行了以下特色创新:

一是将课上的学习小组延伸至课下的探究团队。在以往的合作学习中,小组成员主要是在课上进行合作探究、交流展示、“兵教兵”等环节,而在课下缺少互动。本节课完成后,学生的创新欲望依旧高涨,在课下自发结成探究团队进行进一步的创新实验设计,真正增强了学生的科学探究与创新意识。创新案例如下:

自主创新实验一:用T型管探究氧气的物理性质。有的学生在发生装置末端加了一个T型管,将带火星的木条分别置于T形管的上、下两端,验证氧气的密度,让小装置发挥大作用。

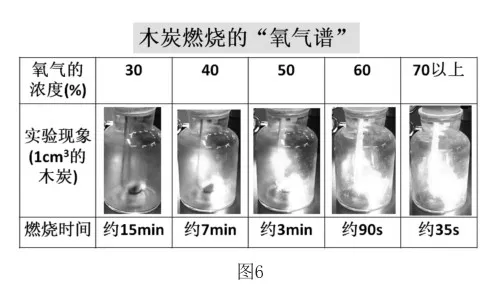

自主创新实验二:绘制木炭燃烧“氧气谱”。学生用不同浓度的氧气分别跟相同规格的木炭反应,记录燃烧时间与实验现象,制作出木炭燃烧的“氧气谱”(见图6),形成了从定性到定量的研究思路。

自主创新实验三:蜡烛与氧气的系列探究实验。有的学生则开展了蜡烛与氧气反应的系列创新实验,从多个角度发现了其中一系列的规律,真正展现了“我能创新”。

二是将课上的展示拓展为课下“互联网+”的展示方式。“互联网+”教育的模式逐渐走进我们的课堂,利用微信平台,可以突破课堂的时空限制,改变传统课堂形式,丰富了学习方式,将课上的探究延伸到课下。学生纷纷在微信群中展示自己的探究实验成果,展示自己录制的创新实验视频。

三是创新建立多元化的评价方式。通过创新实验评比,评选出 “创新实验之星”“创意小达人”“科学探究小名士”进行集中表彰,大大激发了学生的化学学习积极性。

本节课以“五线一体”为脉络线索,创新实验为载体,将以往的合作学习进行多方位的拓展,引导学生主动通过思维活动,去获得解决问题的思路,在解决问题的过程中,学生的创造精神和创造力得到极大的激发。苏联教育家苏霍姆林斯基说:“人的内心里有一种根深蒂固的需要——总想感到自己是发现者、研究者、探寻者。我认为,不断扶植和加深学生想成为发现者的愿望,并通过特殊的工作方法实现他的这一愿望,是一项十分重要的教育任务。”如果说以前的创新实验是“授人以鱼”,那么本节课的目的则是“授人以渔”。

“五线一体”的课堂也影响到了学生未来的发展。一位学生毕业升入高中后对我说:“老师,我别的学科在班里并不突出,但是我的化学入学成绩是全班前三,我将来一定要学化学专业。”有的学生则给我说:“老师,我感觉高中的化学学习一点也不吃力,很多学科思想在初中时您已经在课上给我们渗透或者在课下探究实验时涉及了。”我们不一定要将学生培养成化学家,然而,将学生培养为有科学素养的人,才是核心素养真正落地生根的体现。

(作者单位:山东省济南高新区教育文体部)