毛晋汲古阁刊《史记索隐》志疑

2024-10-15张兴吉吴戈

关键词:《史记索隐》;司马贞;毛晋;汲古阁本

DOI: 10.16758/j.cnki.1004-9371.2024.04.009

《史记索隐》的单行本很久就不流传,大致自明初开始,单行本《史记索隐》不再见于诸家书目。1《史记索隐》的本文仅保存在《史记》的二家注本、三家注本中。但是到了明末,毛晋刊行了一个本子,共30卷,即汲古阁刊《史记索隐》单行本(以下简称“汲古阁《索隐》本”)。其体例颇合乎旧本书志中对《史记索隐》单行本的著录。此后毛氏的汲古阁《索隐》本为学界广泛使用。同时,它的价值与存在的问题也成为学界长期以来所关注的一个问题。笔者将此本与《史记》二家注本、三家注本进行了全面比勘后认为,汲古阁《索隐》本从来源到体例、引录史文、索隐条目的内容,都有很多疑点。

近年来学界对这个问题有一些倾向性的研究,如南京师范大学王勇2009年博士学位论文《明毛晋刻<史记索隐>研究》,以及赵望秦、王璐《论<史记索隐>的成书及版本流传与递嬗关系》,都提出了一些有关的看法。2有鉴于此,笔者将所见疑点加以理析,并做一些大胆的推测,希望引起学界对此问题的进一步关注,从而有助于《史记索隐》研究的深入。

一、汲古阁《索隐》本的版本特征与学界的评价

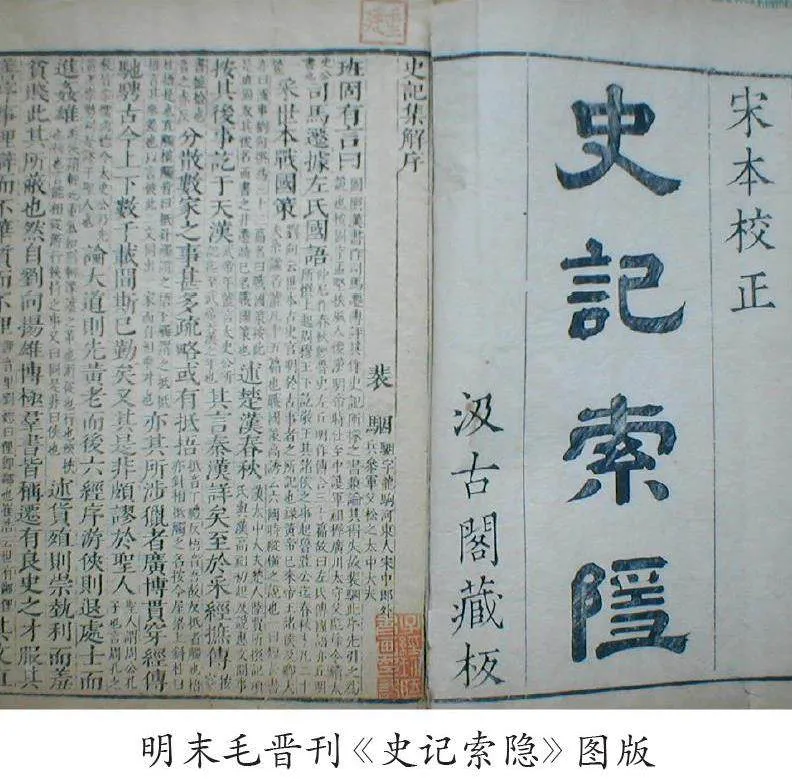

汲古阁《索隐》本30卷,题唐河内司马贞撰,一般书目中都说它是明崇祯十四年(1641)毛氏汲古阁覆北宋大字本。半页14行,行27字;注双行小字,行36、37不等,多者至40字。白口,左右双边。单鱼尾,各卷首页版心鱼尾下镌有“汲古阁”及“毛氏正本”。3《四库全书总目》说:“首注《骃序》一篇,载其全文。其注司马迁书,则如陆德明《经典释文》之例,惟标所注之字,盖经传别行之古法。凡二十八卷。末二卷为述赞百三十篇,及《补史记条例》。”1

首卷首页板框纵横21.6厘米×15.8厘米。内页有题名,大字“史记索隐”,其右上有“宋本校正”;其左下有“汲古阁藏板”。此本卷一有《五帝本纪》《夏本纪》《殷本纪》《周本纪》四篇,卷首页首行上为“史记索隐卷第一”,中为“小司马氏撰”,下为刻有“琴川毛风苞氏审定宋本”的长方形印记。次行“五帝本纪第一”。

此本在卷二十八的卷末有司马贞的跋文,查其内容,即人们常说的《史记索隐后序》。卷二十九、卷三十主要是司马贞所作130篇“史记述赞”,其后为小司马作《补史记序》《三皇本纪》。《三皇本纪》分为第一和第二。第一实际为小司马对司马迁篇次编纂的意见,第二才是司马贞作的《三皇本纪》。其首行上题“三皇本纪第二”,下题“小司马撰并注”。全书卷尾有毛晋的楷书跋文,是了解汲古阁《索隐》本的关键,且不见于《史记》各本,全文引录如下:

读《史》家多尚《索隐》,宋诸儒尤推小司马。《史记》与小颜氏《汉书》,如日月并照,故淳熙、咸淳间,官本颇多。广汉张介仲消去褚少孙续补诸篇,以《索隐》为附庸,尊正史也。赵山甫病非全书,取所削者,别刊一帙。澄江耿直之又病其未便流览,以少孙所续,循其卷第而附入之。虽桐川郡有三刻,惟耿本最精。余家幸藏桐川本有二,拟从张本,恐流俗染人之深,难免山甫之嫌;拟从耿本,恐列《三皇本纪》为冠,大非太史公象闰余而成岁之数。遂订裴骃《集解》而重新焉。每读至舛逸同异处,如宰我未尝从田横之类,辄不能忘怀于小司马。幸又遇一《索隐》单行本子,凡三十卷,自序缀于二十八卷之尾,后二卷为《述赞》、为《三皇本纪》,乃北宋秘省大字刊本。晋亟正其讹谬重脱,附于裴骃《集解》之后,真读《史》第一快事也。倘有问张守节《正义》者,有王震泽先生行本在。古虞毛晋识。

案:汴本释文、演注与桐川郡诸刻微有不同,如“郑德”作“郑玄”,“刘氏”作“刘兆”,姓氏易晓其讹,如“诗含神雾”,援引书目,岂得作“时含神雾”?但“乐彦”,通本作“乐产”,未知何据。《高祖本纪》中“人乃以妪为不诚,欲笞之”,诸本皆然。《汉书》作“欲苦之”,兹本独作“欲告之”,此类颇多,不敢妄改。至如“世家”皆作“系家”,本避李唐讳也。后人辄为改易,小司马能无遗憾邪?晋又识。2

以上文字中,毛晋比较清楚地说明了他所得到的单行本《史记索隐》的基本特征,以及他为何要刊行单行本《史记索隐》和《史记集解》的原因,特别是说明了单行本《史记索隐》与南宋二种《史记》二家注的张杅本、耿秉本的差别。此外他还介绍了其自藏的《史记》张杅本、耿秉本,说明了张杅本与耿秉本之间的关系。

毛晋的这个介绍有很多不清晰的地方值得我们注意。例如,毛晋称此本为“汴本”,是因为他认为其所得本子是所谓“北宋秘省大字刊本”。但据现存世的公私书目,皆不见此北宋秘省大字刊本的著录。同时他也没有说明他得到的本子为北宋何时的本子。他在说明自己为何没有依据自藏南宋二家注本进行翻刻,而是单独翻刻了《史记》单集解本的原因的时候,实际上也是没有说实话的。按照他的说法:他没有刊行张杅本,是因为张杅本有删节;没有刊行耿本,是因为“拟从耿本,恐列《三皇本纪》为冠”。其实这两个本子皆为《史记》二家注本中无《史记索隐述赞》的本子。毛晋不以二本刊行的原因,其实在于二本无《述赞》,如果刊行,则《史记》二家注本(或称之为《史记索隐》本)还是以不全本流行于世,这或是毛氏所不乐见的。

毛氏汲古阁《索隐》本问世以来,学界就很关注此书。在整个清代,学界基本都相信毛晋在汲古阁《索隐》本跋中的说法,即毛氏汲古阁《索隐》本是翻刻自宋本。《四库全书总目》指出:“此单行之本,为北宋秘省刊板,毛晋得而重刻者。录而存之,犹可以见司马氏之旧,而正明人之疏舛焉。”1以此本或存小司马之旧,是此后学者较普遍的观点。王鸣盛在《十七史商榷》中也说:“惟常熟毛晋既专刻《集解》外,又别得北宋刻《索隐》单行本而重翻刻之,是小司马本来面目。”2钱大昕在论及《正义》《索隐》与史文合刻时也说:“今《索隐》尚有汲古阁所刊单行之本。”3

因此,清乾隆年间著名的《史记》版本——清武英殿本《史记》刊行时,毛氏汲古阁《索隐》本是其主要的校勘用本。在版式上,清武英殿本将《三皇本纪》放在全卷之末,可能就是效法汲古阁《索隐》本的版式。张文虎在校刊金陵书局本时,“索隐”部分基本上全部使用了汲古阁《索隐》本中的内容。

清末学者林茂春也认为:明监本将《史记》三家注“猥杂混并,且其文十删四五,非善本也”。同时,他对汲古阁《索隐》本颇有赞扬,他说:“至《索隐》亦旧单行,小司马以已意更定者,原附全书之后,不以入注。毛氏照宋板重翻,条理井然,胜明监所刻本远甚。”4林氏的看法未必正确,但从中也可以看出,有清200余年来,学界对毛氏单行本《史记索隐》颇为推崇。

今人张玉春认为“单行本《史记索隐》复出,人或以其为小司马之旧,或以其是后人改窜之本,至今尚无定说。今以单行本《索隐》与《集解》、《正义》相比照,证之以唐以前典籍,知《索隐》不愧是《史记》最优秀的注本,其在诸多方面保存了司马迁《史记》的原貌”。他还认为,惟《索隐》本“反映了《史记》唐写本的特点”。5

不过,学界在使用此本的过程中,也发现了此本的许多问题。张文虎在校刊金陵书局本,论说三家注流传中的讹误时说:“惟《索隐》有汲古阁单刻,所出《史》文,每胜通行之本,然其注改宋大字本为小字,颇多混淆;又或依俗本改窜,反失小司马之真。”6叶德辉说:(毛晋)“刻书不据所藏宋元旧本,校勘亦不甚精。”7言语之间,对毛氏刻书多少有些怀疑。贺次君先生在批评清金陵书局本时也引用了此段话,并指出:金陵书局本“《索隐》全用单行《索隐》本文,而毛晋汲古阁刊单行本《索隐》错误特多”。8

汲古阁《索隐》本问世三百多年以来,虽然学界对之怀有各种疑问,但总的来说,还是相信其来源是单行本的《史记索隐》,对此本中存在的问题只是加以例举,没有深入考辨。

二、汲古阁《索隐》本志疑

笔者使用汲古阁《索隐》本多年,认为此本的确包含大量文本方面的错误,如果我们要将汲古阁《索隐》本作为其底本来自唐本或宋本的版本加以翻刻的话,必须首先对迄今已经发现的一系列问题做出合理的解释。

1.汲古阁《索隐》本的来源志疑

毛晋自称其得宋秘省刊大字本,历来学者多不信从。程金造先生说:应是得一抄本,而称刊本也。1程金造先生的理由之一是毛晋之子毛扆2 所撰《汲古阁珍藏秘本书目》中,无《史记索隐》的本子。3查《汲古阁珍藏秘本书目》中所记《史记》本子,仅有“蜀本大字《史记》”而无其他《史记》本子。毛晋自己则说:“余家幸藏桐川本有二。”4即毛晋家藏宋刻张杅本、耿秉本。《汲古阁珍藏秘本书目》中并没有对此二本的记载。可能在毛扆时期,此二本已经不在汲古阁。5因此,程先生对于汲本怀疑的证据稍显不足,但并不是全无道理的臆断。他的疑问启发我们进一步探究这个问题。

目前学界对于《史记》二家注本、三家注本中普遍存在着删节三家注的情况,有比较一致的看法。也就是说,学界认为二家注本中的“索隐”条目数量少于原本。由此,如果汲古阁《索隐》本的底本无论是来自唐、宋本,无论是宋刊本,还是唐、宋抄本,因其底本更接近原本,其《索隐》条目数量应当多于宋代才形成的《史记》二家注本、三家注本中的“索隐”条目数量。但经过比对,汲古阁《索隐》本中的条目反而少于后者。程金造先生曾将汲古阁《索隐》本与黄善夫本(实际是涵芬楼影印百衲本)做对校,指出:“黄本具有而毛本完全脱落者……凡此诸条,为数不下百数十。”6笔者沿着程金造先生的思路,将汲古阁《索隐》本与黄善夫本、耿秉本、蔡梦弼本进行了对校,认为程先生的结论是正确的。7而且,在此过程中又注意到汲古阁《索隐》本的其他疑点。比如,卷二《夏本纪》史文“厥田斥卤”下,今本(中华书局本)有《索隐》:“卤,音鲁。《说文》云:‘卤,咸地。东方谓之斥,西方谓之卤。’”又卷二史文“莱夷为牧”,今本有《索隐》:“按:《左传》云莱人劫孔子,孔子称:‘夷不乱华’,又云‘齐侯伐莱’,服虔以为东莱黄县是。今按:《地理志》黄县有莱山,恐即此地之夷”。8查宋本二家注本、三家注本中,此二条不脱。而汲古阁《索隐》本为何脱?程先生也以为不解。同样的例子见于卷六《秦始皇本纪》,史文“鉏櫌白梃”下,今本有《索隐》:“徐以櫌为田器,非也。孟康以为櫌为鉏柄,盖得其近也”。9汲古阁《索隐》本无此条。查各本有,而独耿秉本无。

2.汲古阁《索隐》本注释以及引录体例志疑

首先,汲古阁《索隐》本条目的重复情况比较严重。第一种情况是“索隐”和“集解”的重复。我们知道,小司马的《史记索隐》是在含有裴骃“集解”的《史记》底本上进行的注释,在对《史记》本文进行注释的同时,对裴骃《史记集解》也加以注释。由此,就一般情况来说,《史记集解》已经有明确注释,且注释并无错误的,《史记索隐》不应再有注释,但汲古阁《索隐》本不然,内中出现了很多与《史记集解》完全相同的条目。虽然我们也在二家注中发现有“集解”条目下注明“索隐注同”的情况,表明二家注本的底本中的确存在着《史记索隐》与《史记集解》内容相同的情况,10但是这种情况并不多见,而汲古阁《索隐》本却比较多。第二种情况是“索隐”自身的重复。笔者统计:共有53个词语有重复注释的情况。例如“傅音附”条共出现了7次;“污音乌故反”共出现过4次。注“滑稽”,全书出现过3处,内容也是重复的。注释内容完全一致的如蔡本、耿本卷六十三卷首有《索隐》: “二人教迹全乖,不宜同传,先贤已有成说。今则不可依循。宜令老子、尹喜、庄周同传。其韩非可居商君末。”1汲古阁本此条,出现过两次,分别见汲古阁本卷十七“老子韩飞列传第三”标题下、卷三十“改定篇目”中。2以常理论,这一条目没有必要两次出现,因为汲古阁本卷三十的第二次出现是属于司马贞要重修《史记》篇目的内容,可以理解,但第一次出现的理由,就很难理解,可以认为是后人的修改结果,而不是小司马的原文。

其次,汲古阁《索隐》本中注释的引录原文极为随意,或者说有些混乱。正常的引录应当是引录原文中的字句,都应当加以注释。但汲古阁《索隐》本不然,有引录史文颠倒繁复的情况,突出的例子如卷九十史文“其兄魏咎,故魏时封为宁陵君”。汲古阁《索隐》本引录史文的顺序,刚好与此相反,史文“魏咎故魏宁陵君”为第一条,注文云:“案:晋灼云:宁陵,梁国县也,即今宁陵是”。3此下另有史文“其兄魏咎”下有第二条“索隐”:“案:<彭越传>‘魏豹,魏王咎从弟,真魏后也’”。从注文中可以看出,第一条引录“宁陵君”即可;第二条史文“其兄魏咎”,实际上注的却是魏豹。再如卷五十七引录史文“而使轻骑兵弓高侯等”,其下有《索隐》曰:“韩穨当也。”4引史文九字,仅注“弓高侯”,其他如“轻骑兵”“等”皆不注,失当。此处仅引“弓高侯”足矣。

3.汲古阁《索隐》本中的编次问题

汲古阁《索隐》本的编次问题不少。首先是卷三十篇次混乱。该卷排序为:

(1)列传部分《述赞》70篇;

(2)《补史记序》;

(3)《三皇本纪》第一(即《三皇本纪》小引);

(4)小司马欲改定篇目的说明;

(5)说明自己“为《述赞》”的理由;

(6)《三皇本纪》第二(《三皇本纪》正文);

(7)毛晋识语两条。

笔者认为,卷三十中7个部分合理的排序应是如下情况:

(1)列传部分《述赞》70篇;

(2)小司马欲改定篇目的说明;

(3)说明自“为《述赞》”的理由;

(4)《补史记序》;

(5)《三皇本纪》第一(即《三皇本纪》小引);

(6)《三皇本纪》第二(《三皇本纪》正文);

(7)毛晋识语两条。

汲古阁《索隐》本中,《三皇本纪》被一分为二,即小引与正文相割裂,显然是很不合适的编次。

其次,正文编次的错误。汲古阁《索隐》本中以《匈奴列传》为列传第五十二,而今本及各本则是以《匈奴列传》为列传第五十,以《平津侯列传》为列传第五十二,《太史公自序》中也说:“作《匈奴列传》第五十”。此问题看似简单,就仅仅是列传第五十二与列传第五十对调的问题。但是在汲古阁《索隐》本中,却没有列传第五十,倒是多了两个列传第五十一,即《卫将军骠骑列传》《平津侯列传》皆为第五十一。

此外,汲古阁《索隐》本中注释各条的顺序应当是按照其在《史记》本文中的顺序,不仅编次清楚,也有利于读者与《史记》本文对照。但我们见到的是另一种情况,即前后颠倒,令读者极感困惑。

4.其他志疑

首先是毛晋在其“跋文”中所说的“此本‘世家’皆作‘系 家’”,不是实际情况。汲古阁《索隐》本中“世”字不作“系”字的情况很多,仅“世家”一词的出现就有9处之多,“世本”出现4次,至于单独的“世”不作“系”者更多。5

再次,《索隐后序》问题。今日《史记》流传各本中大多有两个《史记索隐》序,称为“史记索隐序”和“史记索隐后序”。1历代学者对这两个《史记索隐序》多不注意。清人钱泰吉最早注意到了这个问题。清人张文虎也注意到了,他在《校刊史记集解索隐正义札记》中说:“索隐序钱氏警石云:‘所见汲古阁、单本《索隐》皆缺此序。’案:疑毛氏因已见所刊《集解》本而删之。”2张氏所言极为含糊,而钱泰吉说得很清楚,即毛晋刊汲古阁《集解》本中无《史记索隐序》。且毛晋刊单《集解》本既然是单《集解》本,自然不会有《索隐》,也不会有《史记索隐序》。笔者查此本之存世者,的确如钱氏所言,而张氏的辩白就显得没有依据,而且也难以理解他为何有这样的结论。

无论是《史记索隐序》,还是《史记索隐后序》中都说:“凡三十卷,号曰《史记索隐》”,“凡为三十卷,号曰《史记索隐》云”。3此书既号30卷,则此两序当在30卷《史记索隐》的卷末。而今存汲古阁本《史记索隐》仅有后序,而且在第二十八卷的卷末。这表明毛氏所得所谓“宋秘省刊大字本”并非原本。如为原本,当不至于将序文列于全书中间,而不置于卷末。

三、汲古阁《索隐》本来源的推测

既然汲古阁《索隐》本有如此多的难以解释的问题,那么汲古阁《索隐》本的来源,未必真如毛晋以及后来学者所认为的,其底本是来自唐写本或宋刊大字本。我们认为,从以上的疑问看,汲古阁《索隐》本或不排除其中有录自唐宋旧本内容的可能,但是至少相当的部分是后人拼凑上去的,甚至可能是毛晋自己加上去的。下面就以上面的各个疑问,做一些大胆的推测。

在此本来源方面,毛氏自称其所得为“北宋秘省大字刊本”,考其原因,当是有所本。明刻《史记评林》“凡例”中有这样的话:“史记述赞,旧本大字,与本文无别,故每或病而删削之,兹刻述赞与古史并细书,所以别本文也。”4《史记评林》的这个说法是一个准确的说明。今日我们所见自宋代到清代大凡包含《史记索隐》的《史记》二家注本、三家注本,其中每卷末的“史记述赞”都是与史文一样的大字,只有《史记评林》是一个例外。另有宋本中没有“史记述赞”的张杅本、耿秉本也算是个例外。毛氏或见此处有“史记述赞,旧本大字”的提法,遂以为宋本中有大字单行本《史记索隐》也。实际上,《史记评林》“凡例”中所说的,应当是指宋元二家注本中有述赞的本子为“旧本”,如蔡梦弼本、中统本等。

上面提到的卷二《夏本纪》史文“厥田斥卤”下脱“索隐”的问题,笔者认为,如以汲古阁《索隐》本此条其实来自耿秉本,则此问题就很好解释。二家注本的张杅本、耿秉本、中统本中史文下《集解》《索隐》皆有的情况下,两者间加小圆号,加以分割;而蔡梦弼本则是以空格加以分隔。黄善夫本同耿秉本。查耿秉本此二条之上皆有《集解》,但此二条间,并无小圆号,以此抄录者以为此处的注文皆为《集解》,所以没有摘录。因之,汲古阁《索隐》本就没有此二条《索隐》。

笔者认为,毛氏可能虽得大字单行本但不全,以二家注本所有补之。或者,毛氏为人蒙蔽,所得为抄本,而其中有题“大字本”,遂以大字本自居。以汲古阁本卷二“秦始皇本纪”中,于此节末尾,《索隐》条目甚少,而有大段的《史记》本文大字录入。以汲古阁本的体例而言,如果汲古阁本的底本为刻本,其引《史记》本文,如《经典释文》体例,只是大字摘录史文词句,其下做小字的注释。如果某一部分并没有《索隐》注释,自然不会无端刻入大字的《史记本文》。这与《史记》各合刻本中常有的注释,有时会变大字,而混入正文中的情况,有着绝大的区别。因此汲古阁本中大量存在《史记》本文情况的出现,更大的可能是毛氏所得为抄本,因为只有抄录本,才会出现大字《史记》本文当作《索隐》注释而抄录下来的情况,或者原抄本史文与注释,并不分大小字,所以抄录时造成混淆,而汲古阁本因袭了旧抄本的原样。

汲古阁《索隐》本在引录体例方面出现多种舛误窜乱,原因在于汲古阁《索隐》本抄录二家注本不当,特别是从张杅本、耿秉本中摘录《索隐》时处理不当所致。如张杅本卷十二,史文全卷被张杅删节,但却保留了两条注释,一条是《集解》,一条是《索隐》。查汲古阁《索隐》本,与张杅本相同。众所周知,《史记》各家刻本中,《集解》前是无标识的,《索隐》《正义》前有标识,分作“索隐曰”“正义曰”。张杅本在此卷中因为没有《史记》正文,所以仅保留了两条注释,而摘录者在摘录《索隐》的时候,把《索隐》前的“集解”也顺便抄下来。但此条中“集解”内容与下面《索隐》的内容有重复,于是汲古阁《索隐》本还删去了两者重复的内容。如果不是抄录,就不能解释汲古阁《索隐》本在此处为何会有《集解》条目的情况。

查卷六史文“襄公立享国”开始,至“婴死生之义备矣”,汲古阁《索隐》本的文字、格式(特别是《索隐》注在史文下的位置)与宋元的二家注本,如蔡梦弼本、耿秉本、中统本全同。故疑汲古阁《索隐》本的至少此段文字,来自二家注本。

汲古阁《索隐》本中两个列传第五十一问题,我们认为:这是有人作障眼法。如毛氏摘录自耿秉本,因耿秉本也是以《匈奴列传》为列传第五十,毛氏当与之相同。问题或出在,黄善夫本列传第五十首页有《正义》:“此卷或有本次《平津侯》后,第五十二,今第五十者,先生旧本如此。刘伯庄云《音》亦然。然若先诸传而次四夷,则司马、汲郑不合在后也”。1若毛氏简单地将列传第五十《匈奴列传》与列传第五十二《平津侯列传》对调,则必然与上文不合,或是为弭合各方的矛盾,毛氏只好编出了两个列传第五十一。毛氏不太可能见过南宋黄善夫本,但是他的跋文中表明,他知道明刻王延喆本(南宋黄善夫本的翻刻),其是否是有意变造,尚需深究。

其他方面,上面已经说过,汲古阁《索隐》本仅有《史记索隐后序》。查对两个序,其中内容大致一致,并无太多的差异,在宋刊二家注本以及后来的三家注本中大多有这两个内容相近的序,自然不太合理,所以,汲古阁《索隐》本仅保留一个序。

我们目前的结论是,汲古阁《索隐》本因为自身存在的疑点很多,其文本来源中或有唐宋旧本的成分,所以也有很高的价值。但是毛氏所言,其得自大字刊本,绝不可信。至于说到毛氏所据底本是抄本还是宋刊本,而其中哪些可能是后人的拼凑,哪些可能是毛氏自己直接变造,则需要进一步全面地研究,进而揭示毛氏汲古阁《索隐》本形成的真相。

[作者张兴吉(1964年—),海南师范大学历史文化学院教授,海南,海口,571158;吴戈(1990年—),海南师范大学历史文化学院硕士研究生,海南,海口,571158]

[收稿日期:2024年4月28日]

(责任编辑:李媛)