昙花一现的青岛新式金条

2024-10-14邵钦邦赵志丹

青岛的银楼业因城市建设较晚而始于民国初期,最初仅有“谦祥益”“庆和昌记”两家银楼,随着当地纺织业带来的经济繁荣,众多银楼相继在中山路、四方路、威海路、胶州路、北平路等地开业。1929年8月17日,国民政府颁布《工商同业公会法》,要求满足条件的各行业成立公会。

据此,经商议筹备,青岛市总商会会长宋雨亭于次年正式成立青岛市“银楼业同业公会”,会址设在河南路86号,会员包括物华、天华、万宝、震华、庆云、天宝、谦祥益等多家著名银楼金店。1938年1月,青岛被日军侵占,当地银楼业惨遭破坏,银楼公会亦不复存在。1945年,国民政府接管青岛,银楼陆续复业。1946年7月,青岛“ 银楼业同业公会”恢复成立。

1949年6月,青岛解放,为稳定当地金融,我军军管会发布《关于禁止金银买卖流通规定的布告》,青岛银楼业随即停业,同业公会在处理一些事务后也宣布解散。

推行新式金条

1948年8月19日,为解决国统区严重的通胀问题,国民政府决定实行货币改革发行“金圆券”,并禁止私人持有黄金、白银、外汇,限于9月30日前兑换成金圆券。同年9月25日,山东省省会济南解放,近邻青岛的烟台被我军围困局势紧张,作为兵家必争之地的青岛也陷入恐慌之中,金圆券兑换遭到抵制,而代以金锭银元充当临时货币进行流通。针对市面流通的样式各异、成色混杂的金锭,以及青岛著名金店“震华”出品的金锭被我党仿制并已在市面流通的民间传闻,青岛当局为控制局面、稳定人心,只能敦促青岛“ 银楼业同业公会”进行整治。

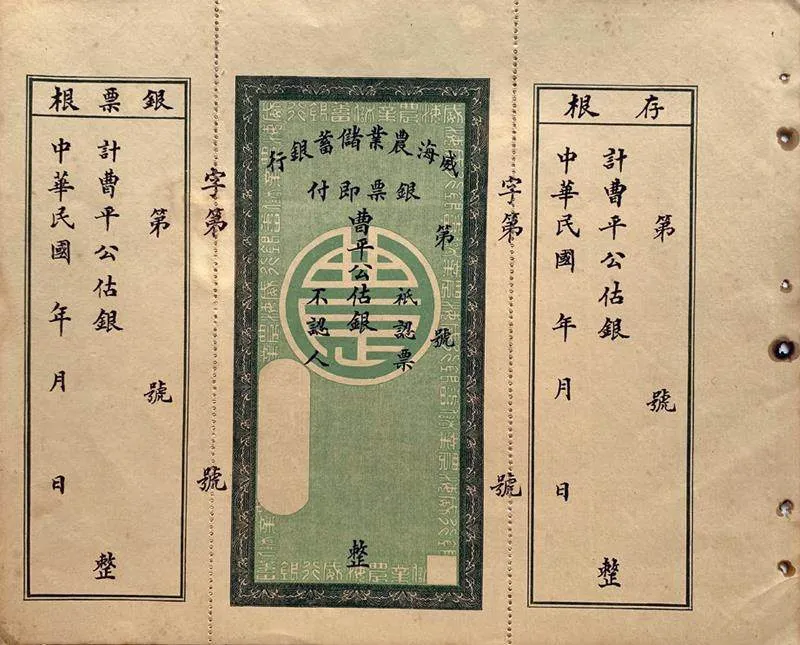

随即,银楼公会于10月初发布启事:“本会为矫正同业小银色量而谋公共信行起见,将从前各同业所出之小元宝式样,现改为新式小条,缘以往之小元宝色式参差不齐,似有取便就简之弊害,所以为之矫正而改良之,以后所出新式小条,概由本公会估色称量,加盖戳记,以昭慎重,而为标准。除将上述改良之缘由已经呈奉社会局指令核准备案外,特发报声明。凡各界诸君、如持有旧式之小元宝者请向下列各银楼换新条。掉换时间自十月十日起至十月十九日止为限,在此限期之内,本公会不惜牺牲,无工资代为化炼,逾限如不欲掉换小条者,只能向出货本店掉换,如向下列各同业掉换,若无本公会公估之印戳,即作旧金收兑,但掉换时期惟恐代化货多,一时烊制不及,请前一日交货,向该店索取收据,于翌日掉取新式小条为荷,限期内免费掉换商号列后。调换商号:万宝银楼、天宝银楼、老天宝银楼、宝成银楼、物华金店、天华银楼、谦祥益首饰部、老凤宝银楼、裘天宝银楼。”

由以上可知,为统一市面小元宝(当地对金锭的俗称)的成色,青岛“银楼业同业公会”于1948年10月初报请社会局批准在当地银楼业推行新式金条,同时指定9家会员从10月10日开始进行为期10天的免费熔兑业务,力求将市面流通的各样式金锭改制成统一新式金条,并为慎重起见而加盖公会估色称重戳记作为标准样式。

足赤成色标准

目前,青岛乃至整个山东地区的民国时期银楼金锭留存多见花生锭,因此当一根带有“青岛银楼公会”戳记的金条出现时,自然引起了笔者的特别关注。该金条重31.23克,正面带有“青岛银楼公会”“壹两”“公估标准足赤”等戳记,背面带有“福”“益”等戳记。该金条形制及带有的“青岛银楼公会”“公估标准足赤”戳记,与青岛“银楼业同业公会”启事中的新式金条加盖“本公会公估之印戳”完全相符。由此,确定该金条为青岛“银楼业同业公会”于1948年10月推出的新式小条无疑。

“公估标准足赤”戳记,为首次在民国时期银楼金锭(条)上发现。其中,“公估”,即公估组织,为清代设立的专门负责检验银炉熔铸的银锭是否合格的权威机构,并伴随银锭的流通而延续至民国时期,其公估人员类似于现代的职业鉴定师,由当地银钱业与官府双重认可的、具有丰富经验的银匠组成。公估人员主要负责两项工作,一是看称,即按照本地通行的重量标准核算银锭重量,如山东威海的银炉公估组织以“漕平”作为当地的重量标准。1930年1月国民政府颁布《度量衡法》,统一全国重量标准,“看称”业务变得相对简单。二是看色,即辨别银锭的真伪及成色。对于黄金成色而言,最初并无明确规定,而是由各地金银业行会根据当地的提炼水平自行议定,直到1946年中央银行才规定99%为足赤标准。19 33年,国民政府颁布《废两改元令》,统一币制停止银锭流通,银炉业及其公估组织退出历史舞台。

“ 标准足赤”在此代表符合青岛“银楼业同业公会”所规定的足赤成色标准。为探求当地的足赤标准,笔者对该金条及同属于青岛银楼公会的“天宝”“震华”金锭进行成色测定,其中,金条的成色为9 8.99%,两枚金锭的成色分别为98.49%和98. 53%。由此推测,青岛“银楼业同业公会”最初可能执行足赤为98.5%的成色标准,而在改制新式金条时沿用中央银行于1946年规定的足赤为99%的成色标准。对比三枚金锭的戳记竟意外发现,该金条与“天宝”金锭带有相同的“福”字及“壹两”戳记,且“福”字戳记的字体、大小完全相同,进而确定两枚“ 福”字戳记由同一戳子所加盖。青岛“银楼业同业公会”不同会员所制的金锭带有相同的“ 福”字戳记,此“ 福”字绝非代表吉语这么简单,笔者推测其极有可能是由公会统一加盖的行会戳记,代表经公会检验符合当地银楼业公会标准的合格品,同时还具有防伪及排斥外来银楼制品的作用。类似的情况,在其他地区的银楼黄金制品上也曾有发现,如沈阳“金银首饰业同业公会”以“建”字代表行会戳记。

存世仅一个月

1948年11月11日,即青岛“银楼业同业公会”发布改制新式金条启事后仅一个月,国民政府颁布《修改金圆券发行办法》,规定金圆券可以兑换金银,但却将兑换比率一律提高五倍。此举无形当中加剧了金圆券的贬值,为防止金圆券进一步贬值,各地民众争相存兑金银。此时,青岛市面的旧式金锭因流通时间较长早已深入人心,加之兑换新式金条不仅需要折旧扣除损耗还需等待时日,最终导致兑换新式金条事宜难以持续。鉴于此种情况,青岛当局只好选择委托银楼公会对旧式金锭进行检验,并为解决加盖面积不足的问题,对检验合格的金锭加盖“福”字戳记就不难理解了。

此外,该新式金条未带有银楼字号,其“益”字戳记除可能代表工匠个人的押脚戳记外,是否代表银楼字号的简称呢?笔者查询1948年青岛“ 银楼业同业公会”登记在册会员的名单,发现共有谦祥益、震华、天宝发记、宝成、天华、金城、老天宝恒记、物华、老凤宝、裘天宝、宝兴、宝昌,萃华、铭新、瑞华、协聚、德盛祥、宝华、惠祥、增宝、成德、宝祥、聚宝、顺德、万宝、万宝成、天宝成、老庆和、方九霞、老庆云、老庆宝、裕祥斋、天兴福、老凤祥、庆和、庆云等36家,其中带有“益”字的银楼字号仅有“谦祥益”一家,该银楼也是当时公会指定免费改制新式金条的9家银楼之一。由此推测,“益”字戳记极有可能代表“谦祥益”银楼,其作为山东“谦祥益绸缎号”的附属银楼,于民国早期由章丘县旧军镇孟家富商在青岛北平路九号开设,此种具有绸缎号背景的银楼为山东地区银楼业所独有。

“ 青岛银楼公会”戳记新式金条,作为国民党青岛当局推出的有关银楼业新政的产物,虽仅面世一个月左右的时间,但却为我们揭开了青岛银楼业一段鲜为人知的历史,不仅厘清了当地足赤成色在不同阶段所遵循的标准,并且还证明了青岛银楼业的公估组织至少延续到了1948年10月,进而推翻了一些资料中认为银楼业公估组织随着1933年国民政府实施《废两改元令》而彻底消亡的观点,其对研究青岛银楼业的发展历程具有不可或缺的实物参考价值。