张大千心中有个完美黄山

2024-10-14韩小赫

张大千一生中游览过众多名山大川,有打卡式的到此一游,也有旅居式的深度融入,一方水土养一方人,不同的景色给了他不同的精神收获。华山的险峻、黄山的奇秀、青城山的宁静和峨眉山瑰丽都成为他宝贵的精神财富。在其绘画艺术发展中,山水之游、山水之乐为其带来了数不尽的创作灵感。

临仿石涛初识黄山

张大千的山水画得天地之造化,其自言“师今人,师古人,师造化,师本心”。其中,“ 师今人”便是从兄姐老师习画,与同道中人切磋;“师古人”便是临仿古代画家的作品、体会古人的画情画理。无论“师今人”“师古人”皆是师技法,根本上是培养和提高绘画的能力。“ 师本心”是创作的初衷与动机,本质上是满足自身的精神追求,抒发自身的情感内涵。而使古、今人之法与胸中之意相交融的媒介和途径便是“ 师造化”。天地之中、山水之间皆是无上大道,承载了张大千心中无尽的思想与情感。游山玩水既是他心中所好,又是取之不尽用之不竭的艺术之源,同时也是他能超脱于一般画家的成功之法。

自古以来,很多的画家都极力推崇“师造化”,石涛曾名言“ 搜尽奇峰打草稿”,但由于时代的限制和自身主观意愿的影响,真正能“ 搜尽奇峰”的画家寥寥无几,清代“四王”一路更是将中国山水画带入了一种符号化的堆积和叠加,一些写实的山水画家也多是从家乡或身边常见的景色吸取灵感,也就大大局限了自身的眼界,只能将自身的艺术水平限制在了一隅之地。

而张大千则不同,他的旅行足迹遍布全国。据考证,其登临的名山就包括黄山、华山、峨眉山、青城山、嵩山、衡山、天台山、兴龙山、天目山、穹窿山、莫干山、大面山、候山、罗浮山、雁荡山等。在他游览过的山川中,除了家乡的青城山和峨眉山外,他尤好黄、华二山,其中更以黄山为重。黄山奇秀、华山险峻,正是南北方不同山川景色的代表,而张大千得黄、华之精华,也便使自己踏出了南北二宗的桎梏,成就了不一样的山水面貌。

张大千与黄山结缘还要从石涛说起。张大千学习山水画相对较晚,早年从花鸟画入手,后跟随张善孖学习人物鞍马,直到在上海拜师曾熙、李瑞清之后才开始涉猎山水。拜师之后他深受二师影响,曾熙喜石涛、李瑞清好八大,张大千便开始深耕石涛和八大山人。张大千先从临仿石涛开始,将石涛学到精益求精,学到以假乱真,便得了个“石涛第二”的名声。石涛是黄山画派的代表人物,画黄山自不用多言,而张大千画黄山的作品便在此时已经出现了。早年张大千多为临仿黄山题材的作品,除了石涛之外还涉猎渐江、梅清等人,可谓集黄山画派之大成,可老师曾熙仍对其说画黄山还是要到黄山去看一看。于是,1927年张大千第一次来到黄山。

三次登临收获颇丰

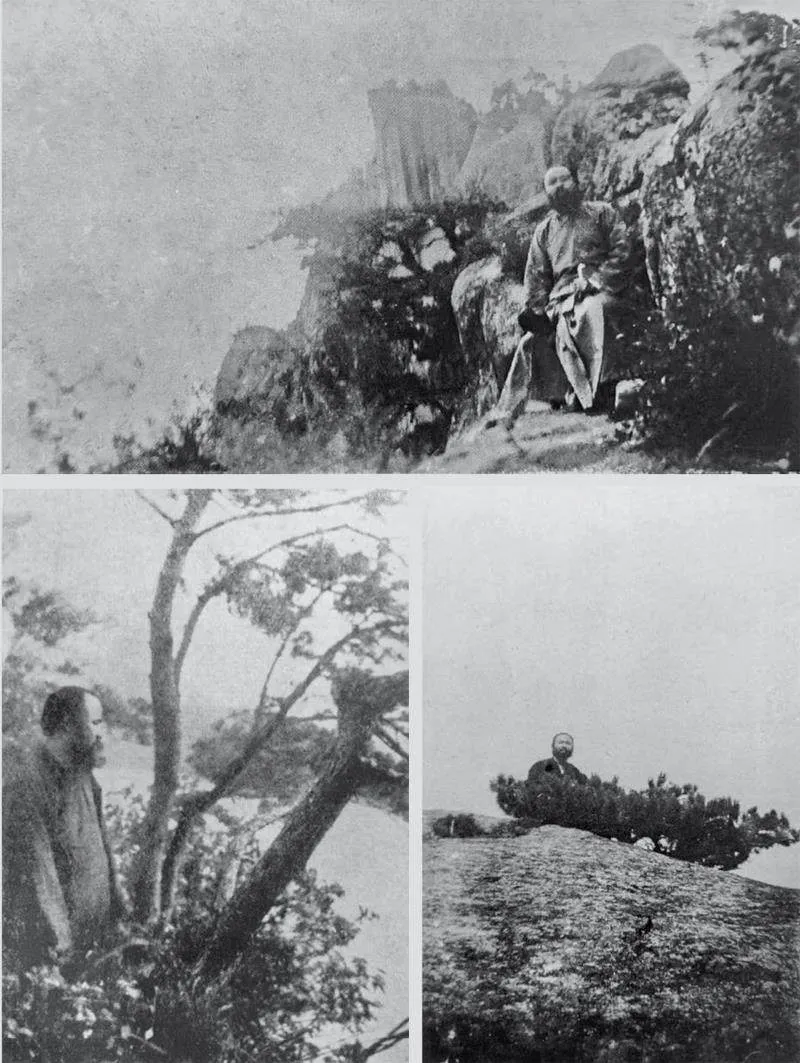

初到黄山的张大千旅行并不顺利,此时的黄山不比现在有完善的旅游开发,山中很多道路都年久失修几近荒废,有些地方甚至根本无路可走。张大千便跟随张善孖一起带了十几个工人上山,逢山开路遇水搭桥,从此入黄山才有迹可循,张氏兄弟可谓现当代开发黄山的第一人。此次黄山归来,张大千不仅留下了众多诗词画作,也将黄山的美景深深印在了心中。他曾评价黄山美景:“不到黄山,不亲眼看到黄山的云海,谁会相信天地间竟有这样的云海?黄山多奇峰,天气晴和之时,则不见其峭,每当云海来时,群山在下,而峰巅则浮于云上,远近层次毕现,山色苍翠,山巅之松浓黑如墨,与白云相观,深者愈深,白者愈白,玲珑浮凸,成为无数岛屿,而白云受到山峰的阻挡,乃成回环流走,穿插群峰之虚,互相排挤,彼此激荡,一派流动,蔚成奇观,乃为天下之有云海者之冠也。”从此,黄山的景色便频频出现在其笔下,哪怕是晚年云游海外,其黄山题材的作品仍占据很大比例。

1931年秋,张善孖、张大千昆仲再次携手登临黄山。此次相较1927年首到黄山来说准备充分了很多,二人携晚辈张旭明和学生慕凌飞、吴子京共赴黄山,从上海到杭州经钱塘江上富春江,沿途拜谒了黄子久墓后入新安江,再经歙县到达黄山。张大千此次游黄山历经月余,将黄山前后海的盛景都游览了一遍,并在文殊院(现玉屏楼)留宿多日。左侧天都峰,右侧莲花峰,每日与奇峰云海相伴,他方知“外师造化”之奥妙。

在游览始信峰时,张氏昆仲对石壁上的“观止”石刻欣赏有加,便欲拍照留念,可头顶正有松枝遮挡,于是弟子慕凌飞便双脚跳起拉下松枝,哪知松枝颇有弹力却将慕凌飞弹起挂在半空之中,脚下便是万丈悬崖。张大千等人大惊,合力才将慕凌飞救下。之后张大千一边叮嘱众人注意安全,一边道出一联:“宁教折骨山中死,此地他生也再来。”可见,黄山在他心中的地位。

此次游黄山张大千留下的记录颇多,不仅留下了众多画作画稿,还拍摄了众多摄影作品,其中的《黄山蓬莱三岛》更在比利时万国博览会上获得“摄影金奖”。此次黄山之行,张大千收获颇丰,内心之欢喜无以言表,归途之中经过徽州胡开文墨店,张大千便定制了数百方“云海归来”纪念墨分送好友同乐。不仅如此,他还邀请好友著名篆刻家方介堪镌刻了一方“两到黄山绝顶人”印章,此后画作中多钤此印,两上黄山绝顶使张大千倍感自豪。回到上海之后,张氏昆仲积极准备了《张善孖大千昆仲黄山纪游画展》,黄山之美景通过张氏兄弟的笔墨震撼了整个沪上,上海画坛为之轰动一时。借此画展东风,张氏昆仲与黄宾虹、吴湖帆等人共同组织了“黄社”,积极宣传黄山,号召同道之人共赴黄山。

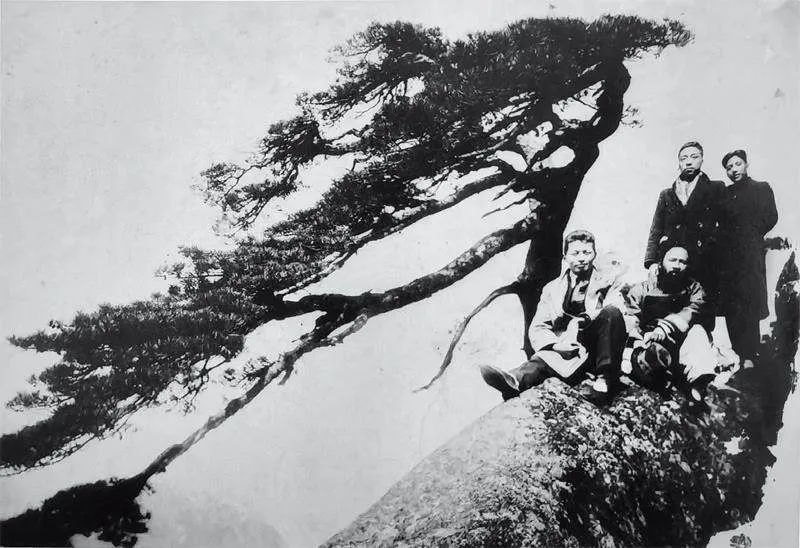

1935年,张大千的至交好友谢玉岑英年早逝,弥留之际将弟弟谢稚柳托付于大千,此后谢稚柳便常追随张大千左右。1936年,张大千同谢稚柳再游黄山,期间巧遇了率学生写生的徐悲鸿,几人本就是旧识好友,便携手同游。张大千与徐悲鸿早年便相识,1934年应徐悲鸿之邀曾在南京中央大学艺术系短暂任教,二人的艺术风格虽不相同,但彼此之间颇为赏识。张大千学贯古今,徐悲鸿兼顾东西,可以说二人在当时中国画坛上代表了两个不同的探索和发展方向。此间同游黄山,二人时而作画时而切磋探讨,留下了许多珍贵的画稿画作和历史照片。此次黄山之游也是张大千最后一次登临黄山,之后由于时局的影响,他再也没有到达过心心念念的黄山绝顶。

完美盛景留在梦中

张大千一生爱黄山,一次一次在奇峰怪石之中感悟着黄山。他曾言:“黄山风景,移步换形,变化很多。别的名山,都只有四五景可取,黄山前后海数百里方圆无一不佳。”他从临摹石涛入手,再到渐江、梅清,其从黄山画派而知黄山,又在黄山之中找寻着绘画的源头。他也曾以黄山之景来品读黄山画派诸家,其言:“画家与黄山多具夙缘,其中最杰出的是渐江、石涛、梅瞿山。渐江得黄山之骨,石涛得黄山之神,瞿山得黄山之变。这三位画家,虽草草数笔,亦无一笔不与黄山契合。”三上黄山之后,张大千终于脱离了石涛等人的影响,绘出了自己心中的黄山,其黄山题材的绘画再也没有拘泥于技法,水墨有之、设色有之,既有草草写意,也有极尽工细的金碧青绿,黄山在他笔下展现出了不同的奇秀之美。

晚年的张大千虽不能亲到黄山,但描绘黄山的佳作却从未断绝过,其泼彩的黄山作品更是为黄山之美披上了一层神秘变幻的意境。其对于黄山的创作已经从最初的“师古人”到“师造化”最终走到了“师本心”。黄山之中阴晴变幻,云雾游走皆由水墨色彩自由形成,彻底的摆脱了人为因素的影响,让内心与造化相契合,真正做到了收大道于无形,捉天地于笔下。

令人遗憾的是,张大千在生命的最后时刻还曾言要画一幅与其绝笔《庐山图》同等规模的《黄山图》。然而天不遂人愿,在《庐山图》几近完成之时,大千先生便与世长辞了,世人终究没有看到其凝聚了毕生所学和精力,无数次在梦中所勾勒的,其心中所想象的那个完美的黄山胜景。