自制指南针(上)

2024-10-14张军

指南针可以很方便地帮助辨别方向(图1),在战争、探险、旅游等多种场景中得到应用,在古代还用于占卜、祭祀等。指南针为什么能指向南、北方向?所指的方向准确吗?今天,张老师就带大家了解一下指南针的前世今生和工作原理,并利用身边常见的材料做几个指南针。这里面涉及的科学知识还真不少。

早期的指南针

磁体具有3个最基本的性质。

第一是吸铁性。这里的“铁”并不单指铁元素,而是指铁磁性物质,包括铁、钴、镍等。目前,自然界存在的以及人造的元素共有118种,但是具有磁性的寥寥无几。常温下(15~25℃),通常只有铁、钴、镍等少数几种元素具有磁性(稀土金属钆在低于18℃的环境中也能表现出磁性)。

第二是指向性。让磁体在平面内自由转动(常用线悬吊或尖端支撑的方法),静止下来时,它们总是一端指南,一端指北。指南的那一端称为“指南极”,简称“南极”(S极);指北的那一端称为“指北极”,简称“北极”(N极)。南极与北极是磁体上磁性最强的地方。

第三是同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。据说,西汉的方士栾大就曾利用这个性质做了两个像棋子的磁体,让它们“表演”吸引或排斥,称作“斗棋”。后来,他把这个当时看起来很新奇的玩意儿献给了汉武帝,还被封赏了。今天的磁性玩具就有很多了,比如磁性飞镖、磁性拼装模型等(图2)。

磁体的吸铁性与指向性很早就被发现了。先秦时期,人们把磁石吸引铁类比作慈母对子女的吸引,故把磁石写成“慈石”。磁石的主要成分是四氧化三铁,战国时期的磁山一带(今属邯郸市)多有发现,早期的司南出现在那一区域就不足为奇了。用天然磁石磨制成勺子形状,放置在一个四周刻有方位的盘子上,一个简单的司南就做好了(图3)。“司南”的“司”字,是“掌管”的意思——当旋转的勺子停下来,勺柄总是指向南方。后来,司南在不同时代、不同区域得到不同的改进,大概在唐代时,“变勺为针”就很普遍了。磁针携带起来更加方便,精度也提高了。到了宋代,沈括在《梦溪笔谈》中说磁针“常微偏东,不全南也”,说明已经观察到了磁偏角——地磁的南、北方向与地理的南、北方向(经线)存在的夹角,这比哥伦布1429 年横渡大西洋时发现磁偏角要早得多。

如果你想感受一下磁偏角,也很简单。阳光灿烂的正午,竖直立起一根竹竿,落在水平面上的竿影就是南、北方向;边上再放置一个指南针,你会发现指南针的指向与竿影方向并不平行。“立竿见影”辨别南、北方向,采用的是天文学的方法,易受天气与昼夜影响;用磁体辨别南、北方向,则突破了这种限制。

中国古代还出现过指南车、指南鱼、指南舟等磁体定向器,但是大多数都没有实物出土,后人只能凭借现有的知识与经验去推测它们的构造。但是,罗盘就很常见了,从唐末至今,出现过多种形制。罗盘传入欧洲后,在航海活动和地理大发现中发挥了重要作用。

奇妙的磁场

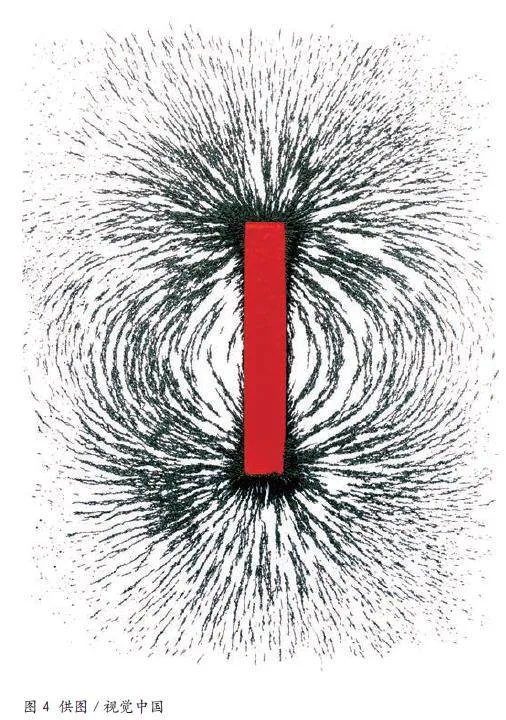

磁体周围存在磁场,磁场最基本的性质,就是对放入其中的磁体能产生力的作用。但是,磁场看不见、摸不着,比较抽象。为了形象地描绘磁场的强弱和方向,物理学家法拉第引入了磁感线这种模型。

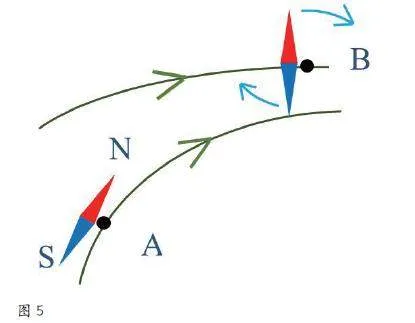

在磁体上方放置透明玻璃板,在玻璃板上撒上铁屑,铁屑立刻会被磁化为一个个小磁针。轻敲玻璃板,铁屑的排列就出现了一定的规律性,形状类似一根根连续的曲线;磁感线的灵感就来自此(图4)。磁场是客观存在的,它的方向却是人为规定的。结合磁感线,空间中某点的磁场方向可以有3种表述:小磁针在该点时北极的受力方向、小磁针在该点时北极的指向、磁感线在该点的切线方向。磁感线是假想的曲线,是为了便于我们描绘磁场而采用的一种模型。磁场的方向用磁感线上的箭头表示;磁场的强弱用磁感线的疏密来表示,磁场越强,磁感线越密。磁感线在磁体周围的形状是立体的,每一条磁感线都是闭合的,任何两条磁感线不能相交。在磁体外部,磁感线总是从磁体的北极出发,回到南极。

如图5所示,B点的磁场比A点磁场强,因为B点的磁感线比较密。小磁针在A点静止时,N极指向A点的切线方向;而B点的小磁针将顺时针旋转,直到N极指向B点的切线方向(图5)。

对“场”的概念难以理解的同学,可以简单地把它想成“看不见的力”。物体间发生力的作用,有的需要接触,比如摩擦力、弹力,而有的不需要接触,就是通过“场”来实现的。飞机受到地球施加的重力,是通过引力场实现的;电荷间的相互作用,是通过电场实现的;磁极间的相互作用,也是通过磁场实现的。

(责任编辑:白玉磊)