怀揣报国梦的“味精大王”

2024-10-14耿雁冰

同学们学习到《有机化学基础》中的蛋白质内容时,一定会看到这样一段话:味精是一种常见的调味品,其化学成分主要为谷氨酸单钠盐。请搜索相关资料,了解味精的发现历史,以及我国化工专家吴蕴初研制生产味精、创办民族化学工业的事迹。

那么,你是否好奇过味精背后的发现历史呢?又或者,你是否知道味精里蕴藏的科学知识呢?接下来,我们一起走进这位“味精大王”的世界,去探寻那些尘封已久的故事吧!

味精是如何被发现的

谷氨酸钠(C5H8NO4Na)就是味精的主要成分,不要一看它的名字这么长就觉得头疼,其实它很好理解。谷氨酸是一种氨基酸,而钠是一种金属,谷氨酸钠就是一种由钠离子与谷氨酸根离子形成的盐。举个例子,当你在烹饪一锅鸡汤的时候,只需要加少许盐,鸡汤的味道就会变得非常鲜美,这是因为鸡肉中富含谷氨酸这种氨基酸,当有氯化钠加进去时,便在不知不觉中就制造了谷氨酸钠。

其实,味精真的是在汤里被发现的。发现味精的是日本化学家、教授池田菊苗。1907 年的一天,池田教授在家里吃饭,他吃得特别开心,因为他觉得今天的汤特别鲜美。吃着吃着,他突然意识到一个问题:为什么今天的汤格外好喝呢?一想到这里,科学家的职业病就犯了,就一定要刨根问底儿了,池田教授开始琢磨今天的汤在做法上到底有什么差别。经过一番询问才知道,这汤的做法跟前两天完全一样,只是在用料上多加了一些海带。池田教授立即意识到,汤好喝的原因很可能就在海带上。

于是,池田教授就开始在实验室里鼓捣海带了。他先用海带熬汤,一直熬煮到其中的水分都蒸发了,再检查剩下的物质,看看到底是哪种成分产生了鲜美的滋味。经过反复实验,在1908 年的时候,他真的从里面找到了提升鲜味的物质,这个东西就是谷氨酸钠。

这位池田教授不但是很厉害的化学家,还很有生意头脑。他并不只是简单地把自己的发现写成论文,一发表就完事儿了,而是继续研究,看看还有哪些东西里含有谷氨酸钠,以及如何大量地获得谷氨酸钠。他很快就发现,有一些细菌特别擅长生产谷氨酸钠,把这些细菌和一些粮食,比如小麦或者大豆放在一起,就能产生大量的谷氨酸钠,再设法把这些谷氨酸钠分离出来,就能得到他想要的好东西了。池田教授把这种东西叫作“味之素”,这就是最早的味精。后来,他干脆和别人合作开了一家工厂,专门生产谷氨酸钠。“味之素”后来也成了这家工厂的商标。

国产味精的崛起

日本的味之素传入中国后,广受好评。然而,令人遗憾的是,当时的中国市场上,味精的供应完全依赖于日本进口。那时,整个中国乃至全世界的调味品行业都是味之素的天下。日本人对味精原料谷氨酸钠的生产工艺严格保密,企图长期垄断世界市场。

这时,一个叫吴蕴初的年轻人就开始动脑筋了,他上街买了一瓶味之素,开始研究它的成分。经过反复研究,他发现这东西实际上就是谷氨酸钠。而早在1846 年,德国人雷特豪就从小麦的面筋中首次分离出谷氨酸了。

从1921年起,吴蕴初与妻子在上海城南租了一个亭子间,在阁楼上开始了实验。没有现成资料,他四处搜集,并托人在国外寻找文献。没有实验设备,他就购置了一些简单的化学实验、分析器材。凭着半工半读获得的化学知识,以及走南闯北试制耐火砖、火柴、牛皮胶等积累的化学实践经验,他认识到从蛋白质中提取谷氨酸的关键在于水解过程。经过一年多的反复实验,他以水解面筋蛋白质的方法,制成了几十克这种鲜美无比的调味品成品。他认为这种白色粉末状的调味品浓缩了味道的精髓,因此取名“味精”。

长期被日本人垄断的味精生产技术秘密终于被揭开了!当然,要真正打破垄断,中国人还得有自己的工厂。1923年,吴蕴初与上海酱园业巨商张逸云合作,在上海开办了中国第一家味精厂,这就是天厨味精厂。从谷物中提取的味精上市后,打出了“国货味精”“完全胜过日本味之素”的口号,很快抢占了市场。1925年,上海爆发了震惊中外的五卅运动,这场波澜壮阔的反帝爱国运动迅速席卷全国。民众对日本帝国主义的愤怒与不满与日俱增,自发地掀起了抵制日货的浪潮。在这样的历史洪流中,作为民族品牌的天厨味精成功占领了国内市场的大部分份额。为振兴国货,1926年,吴蕴初毅然宣布放弃味精的国内专利,呼吁全国各地大量仿造生产。很快,上海等地先后出现了十几个国产味精品牌,而日本的味之素除了在东三省销售,在中国的其他地区再难见到踪影。

此后,为了进一步保障味精的产销,天厨味精先后取得英国、法国、美国给予的产品出口专利保护权,开中国轻化产品获得国际专利之先声。继而,天厨味精又办妥了进入这些国家的食品入境卫生检验手续。吴蕴初由此成为闻名遐迩的“味精大王”。

“味精大王”的爱国情怀

天厨味精为吴蕴初和他的合作者带来了丰厚的利润,但是贫苦出身的他从来没有忘记回报社会。

吴蕴初拿出资金组建了中华工业化学研究所,专门研究化工产品,接受化学研究项目的委托,同时培育化工人才。“味精每年营业近300 万元,此每年300 万元的生意,实无异由先生从‘味之素’掠夺中抢回来者……故记者常以为空口提倡国货无济于事,必国人多出其聪明才智,研究创制各种价廉物美之商品,始有实效可言。”邹韬奋在其主编的《生活》周刊上撰文称赞吴蕴初的“科学研究的精神”。

此外,吴蕴初还成立了清寒教育基金委员会,出资聘请几位化学界人士为委员。同时,他又在当时的沪江大学设立奖学金,奖励学习优秀的学生。很多优秀的科技人才,如“中国近代力学之父”钱伟长、“两弹一星”功勋科学家屠守锷等人,当年都曾接受过他的资助。

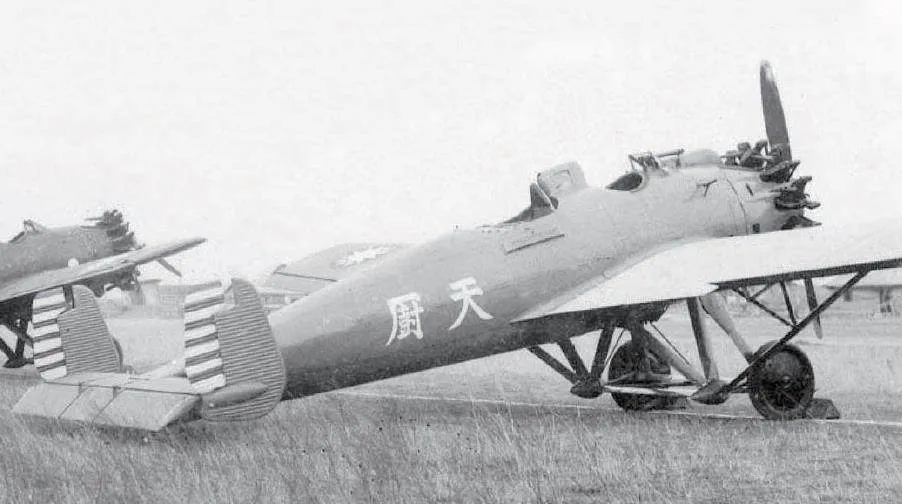

九一八事变后,吴蕴初积极参加国货大同盟,号召抵制日货,并捐款救助东北难民。一·二八事变中,日军依靠飞机轰炸,使上海军民蒙受了巨大损失。国人切身体会到空军力量的重要性,之后举国爆发了航空救国的热潮。1932 年年底,吴蕴初在欧美国家参观、考察时,因感于各国“咸均讥吾国只有假名考察,而无购机图发展航空者”,于是决定捐出天厨味精1932 年度的营业利润9 万元,加上自己及张逸云捐献的2 万元,共计11 万元,用于购买飞机。1934 年3 月18 日,“天厨号”及“天厨副号”等4 架飞机的命名典礼在上海虹桥机场举行,典礼十分隆重,前往参观者不下3 万人。

作为中国近代化学工业的重要开拓者,吴蕴初为我国近代化学工业的发展作出了卓越的贡献。尤其他这种热心公益、慷慨捐助、服务社会的爱国爱民情怀,值得后人永远铭记和学习。

(责任编辑:白玉磊)