三碗面

2024-10-14故园风雨前

现在说起美味,我往往是沉浸在回忆里。沉浸得久了,一些根本算不上珍馐美馔,只能称之为“吃的”的食物,也显露出鲜味。或许,它们本就是生活的美味。

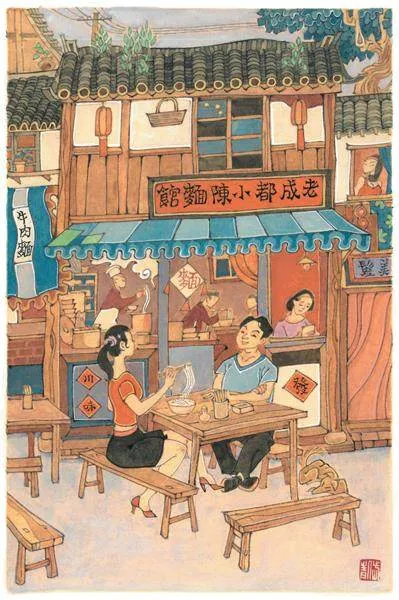

素椒炸酱面

我们成都的面,名堂多,20世纪80年代名堂更多,满街都是争奇斗艳的面馆。然而我也只有看着的份儿,家里不许我“在街上乱吃东西”。直到初中快毕业时,情形突变——我进入了叛逆期。其中最强烈的叛逆形式,就是我竟跑去提督街“乱吃东西”。

那是1988年初春的一个星期六,我和最要好的同学约了下午去春熙路逛书摊。不知怎么就坐进一家面馆,面端上来了我才想起家规,却哪还顾得上。素椒炸酱面,同学替我点的。店是哪家店、同学说了些啥,我统统不记得,只有一帧画面仍然清清楚楚:一碗面。

这是一碗英挺健硕的面,全体起立着,且不依不靠,傲然居其中。我是吃海派汤面长大的,我家的面年迈无力,仰卧在汤汁中。相比之下,素椒炸酱面可谓青春峭拔,筷子一挑便踊跃跟上,没有一根畏缩打退堂鼓的。我刚猴急地进嘴,同学说你得先拌开啊。现在回忆,好吃的首先是味道,背后的支持者还是质感。素椒炸酱面最出色的是面体的干湿度,因为味道不仰仗汤汁,全由面体一力承担,所以讲究干里透湿,似湿而干,面到味到。上品的表现是吃完之后碗底只有残油,要有汤汁就露怯了。

现在细想想忽然惊觉,我到底是先起叛逆之心,才故意违拗父母去“乱吃东西”,还是某日意外“乱吃东西”之后,才陡生叛逆之心?花椒油、海椒油流进我的血管,仿佛是命里注定的,我今生叛逆,大概恰恰始于一碗素椒炸酱面。

鸡蛋打卤面

总觉得20世纪90年代是北京最美的辰光,我甚至不太记得那些年凛冽的朔风、拮据的生计。

唯有一个尴尬的愁怨——总饿。

那是1995年初夏,我即将毕业。有天去拜访我爸的一个朋友,这位叔叔据说已经“腾”地发起来了。我到时已近中午,叔叔虽然热情,但推说抽不开身,特意叫来他的财务主管,让他带我去吃饭。“这就是。”叔叔指着我跟他说,又向我挤眼道,“小邢是我这儿的青年才俊,你们好好谈谈。”原来是个相亲的局。只见叔叔掏出钱包,抽出一大沓钱,半转过身子略挡一挡,塞到小邢手里。小邢万般推辞不得,只好接了。“去新世纪,龙虾……东星斑……”叔叔低声叮嘱。嘿嘿,龙虾、东星斑。我想。

去新世纪酒店,出门该往西,我们却往南,小邢领的路,我跟着他进了居民区。

“我带你去吃打卤面,面是现抻的,卤做得也地道,味道特正。”

我想质问他,龙虾、东星斑是你什么人,你凭什么护着不让我吃?终究不敢,恨恨地忍下一口气。这小子太阴了,吞他老板的钱。我对他印象很坏,气得更饿了,决定撕破脸跟他大吃一顿。

打卤面这东西有个奇趣,一旦你放下成见决定大吃一顿,它就立刻成为美味。鸡蛋和酱油是一对儿,散发出亲善和美的气息;黄花和木耳是一对儿,仿佛青梅竹马;肉丁落了单,但它是肉丁啊,吃起来如夜穹星辰一闪一闪亮晶晶……我发出呼噜呼噜的巨响,并且要求他追资两元给我加了一勺卤。

当天晚上,我就接到叔叔的电话,他一再道歉,说压根儿不知道小邢在外地有女朋友,小邢一直没敢说。“不过真是个好小伙子,”叔叔叹息道,“我给他的两千元一分没花,全还我了,自己掏钱请你吃的面。”

乳腐排骨面

第三碗面讲出来脸红,因为是不请自去、赖在人家里不走,赖到人家主人扛不住了,不得不拿出来与我分享的私房面。

这碗嗟来之食,真是好吃死了。

毕业后第二年,我入行做纪录片。1999年隆冬,我在上海出差,拍摄一家杂志社改革用工制度的故事。从“大锅饭”“铁饭碗”改为按劳分配的劳动合同制,这对很多职工是一大挑战。我们拍到一个中年编辑汪先生,上班时屡屡神秘失踪,总经理已经打听到他在外面接私活儿,决定就从他下手,炒第一条鱿鱼。

我们拍到的这一切,能决定汪先生的命运。可我实在同情他,我从另外的消息源得知,他太需要钱了,因为他太太怀孕期间收入极低,偏偏又有流产先兆,他不得不打两份工。我决定在片子里呈现他的处境。

一个星期天午后,我和摄影师一起跑去他在郊区的家,请求他允许我们拍摄他们真实的生活,以及亲口描述他的困难。但他说:“弗要,像啥呃样子(不要,像什么样子)。”死倔。我们也倔,就不走,坐在他家的小板凳上苦劝。到晚上七点,天早已黑透,我们还坐在那儿沉默着。忽然他从厨房出来,端出两个大碗放到茶几上,脸并不朝我,说道:“面条,自家弄呃,吃一眼眼(吃一点点吧)。”说完,他就转身回厨房了。我看过去,他站在灶台边,就着锅也在吃面,一副誓死不与我们一同吃的样子。我们这时也顾不上要脸了。摄影师先动,筷子刚进碗,惊喜道:“排骨!”原来,就在我们死皮赖脸枯坐在客厅时,他为我们烹制了这样一碗面,精耕细作,饱含匠心。

很多年后,汪先生夫妇到北京出差,约我见面,告诉我他们现在过得很好。另外竟然说,谢谢我们当初在他们最困难的时候跑去帮忙,虽然好像也没帮上什么忙,但他们心里是明白的。聊着聊着,我们叫的意大利面上来了,红彤彤的一大盘。“哪能?好吃?”汪先生问。我笑道:“比乳腐排骨面差远了。”

(米 粒摘自微信公众号“故园风雨前”,陈岱青图)