生命历程理论视角下脱贫农户的内生动力培育

2024-10-10韩晶晶

摘要:贫困治理的关键举措是激发脱贫农户发展的内生动力。基于生命历程理论基础,结合脱贫攻坚经验,选取X县三个脱贫农户为研究对象,经过深入访谈收集与分析资料,呈现他们不同的脱贫轨迹。通过脱贫农户生命历程分析发现,脱贫农户的脱贫轨迹是在外部动力与内部动力共同作用下发生的,内生动力是影响脱贫农户生命事件影响力的关键因素,强化内生发展能力是巩固脱贫攻坚成果的重要举措。

关键词:内生动力;生命历程理论;脱贫农户

中图分类号:F323.8文献标识码:A文章编号:2095-6916(2024)17-0136-04

The Cultivation of Endogenous Motivation of Poverty Alleviation Farmers

from the Perspective of Life Course Theory

— Taking Three Poverty Alleviation Farmers in X County, Ganzhou City,

Jiangxi Province as an Example

Han Jingjing

(Jiangxi Science & Technology Normal University, Nanchang 330038)

Abstract: The key initiative of poverty governance is to stimulate the endogenous motivation of the development of poverty alleviation farmers. Based on the life course theory foundation and the experience of poverty alleviation, three poverty alleviation farmers in X County were selected as the research objects, and through in-depth interviews, data were collected and analyzed to present their different poverty alleviation trajectories. Through the analysis of the life course of poverty alleviation farmers, it is found that the poverty alleviation trajectory of poverty alleviation farmers occurs under the joint action of external motivation and internal motivation, and that endogenous motivation is the key factor affecting the influence of the life events of poverty alleviation farmers, and that the strengthening of the endogenous development capacity is an important measure to consolidate the achievements of poverty alleviation.

Keywords: endogenous motivation; life course theory; poverty alleviation farmers

脱贫攻坚任务的完成,标志着中国贫困治理工作的重点从消除绝对贫困转向解决相对贫困问题,农村发展的重要任务从扶贫脱贫转向实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。2024年1月1日,《中共中央、国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》(即中央一号文件)强调“确保不发生规模性返贫”。这就提出了一个深层次的问题,在乡村振兴期间,如何巩固拓展脱贫攻坚成果,防止规模性返贫,促进脱贫农民获得可持续发展能力彻底摆脱贫困?作为曾经与贫困抗争的主体,脱贫农户生计的脆弱性直接影响返贫风险的发生率。造成生计脆弱性的原因,除了自然环境条件恶劣、区域发展滞后、交通不便等客观原因,其根源是脱贫农户发展内生动力不足,如思想上的“等靠要”、精神上的“庸懒散”。

建立科学的返贫风险防控机制,应关注脱贫者能力发展,注重其内生动力的培育,把防止贫困变成脱贫农户的自觉性行动,引导他们从接受援助的被帮扶者转变为自觉寻找发展机会的新时代农民。

一、理论框架与研究方法

(一)研究视角

作为社会学领域比较成熟的理论,生命历程理论以动态的视野,基于社会、历史和个人不同层次关注个人生命发展的经历,并从这些经历中促使人们“理解历史与个人生活历程,以及在社会中二者的关系”[1]。埃尔德将生命历程定义为“个人从出生到死亡所经历的有序事件或角色转换,是人的一生通过年龄分化而表现出的生活道路”[2]。在生命历程理论中,个人的生命发展历程是从出生到死亡所经历的一切角色、机会、限制以及事件构成的序列,这个序列是以纵向的年龄为轴线进行,生命事件、轨迹、转变等是该理论的核心概念。受重要生命事件的影响,个人的生命发展轨迹会发生变化,从一个生命阶段发展到另一个生命阶段,从一种生活状态转变为另一种状态,从一个社会角色转变为另一个社会角色,事实上就是生命事件“之前”与“之后”的一种变化。

脱贫农户发展的动力可以分为内生动力和外在动力,内生动力是脱贫农户正确认识贫困问题、实现自我发展的精神追求,是驱动他们不断学习、勇于与贫困抗争的自觉意志和行为;外在动力则是外界对脱贫农户的各种帮扶,比如物质上的帮助、政策方面的倾斜等,多是一种被动的发展状态。内外动力相互作用,促使贫困农户实现脱贫目标。

引入生命历程理论作为研究视角,是对脱贫农户主体性、发展性、能动性等内生动力的关注与深入研究。首先,作为贫困治理的主体,脱贫农户与贫困抗争的过程深刻烙印在个体生命历程中,探讨个体生命发展才能从时间跨度的纵向分析促使人们更加关注贫困问题对社会及个人的影响。其次,脱贫作为贫困治理的效果,是消除绝对贫困“之前”与“之后”的之中状态,这种状态怎样发生以及如何持续保持脱贫状态需要在分析脱贫农户个体所经历的各类事件中总结经验。最后,借助生命历程理论,更能关注到脱贫农户个体与各种社会致贫因素互动中不断调适和改变行为的过程,明确脱贫农户脱贫的主动意识。因此,本文以生命历程理论为分析框架,从脱贫农户与贫困抗争的心路历程探讨其发展内生动力的培育,聚焦持续脱贫机制的实现。

(二)研究对象与方法

选择江西省赣州市X县的脱贫农户为研究对象,X县位于粤赣闽三省交界处,曾是国家扶贫开发重点县,山区较多、生存发展条件恶劣,产业结构单一、交通等基础设施薄弱,贫困发生率较高。选择质性研究方法,充分发挥它对研究对象主观性感受、主体性观点的关注优点,深入地分析“脱贫农户内生力如何培育”。以深度访谈质性研究方法为工具,选取三名具有代表性的对象进行后续跟踪、交流与观察,从深层次真切地认识、理解和解释脱贫农户生命历程中与贫困抗争的发展轨迹。

二、案例分析:与贫困命运抗争的历程

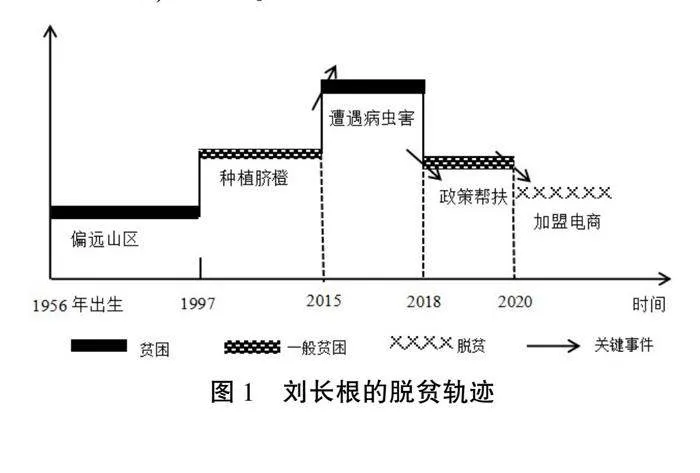

案例1:产业发展抓住机遇

刘长根(化名),男性,靠种地谋生。由于所在地区交通不便等因素的影响,种地的收入仅能维持生计。1997年,当地盛行种植脐橙,刘长根紧跟风向,开始种植脐橙。2015年前后,果树病虫害严重,当地不少农户被迫砍去赖以维持生计的脐橙树,收入骤减甚至返贫。当地政府采取多种政策进行帮扶,紧急联系农业技术专家,进行脐橙树种病虫害防控,并结合当地气候、土壤等自然条件特点,培训当地农民种植猕猴桃、罗汉果、油茶、百香果等。“当时政府免费派送了新的树种”“跟着技术专家学会种植油茶,现在也有七八亩地,收入也比较可观”。2018年,刘长根脱贫。2020年,村里成立果蔬产业合作社,引入电商销售模式,刘长根的大儿子加入其中,家里的脐橙、油茶销路有了保障,收入逐渐稳定,实现稳定脱贫,见图1。

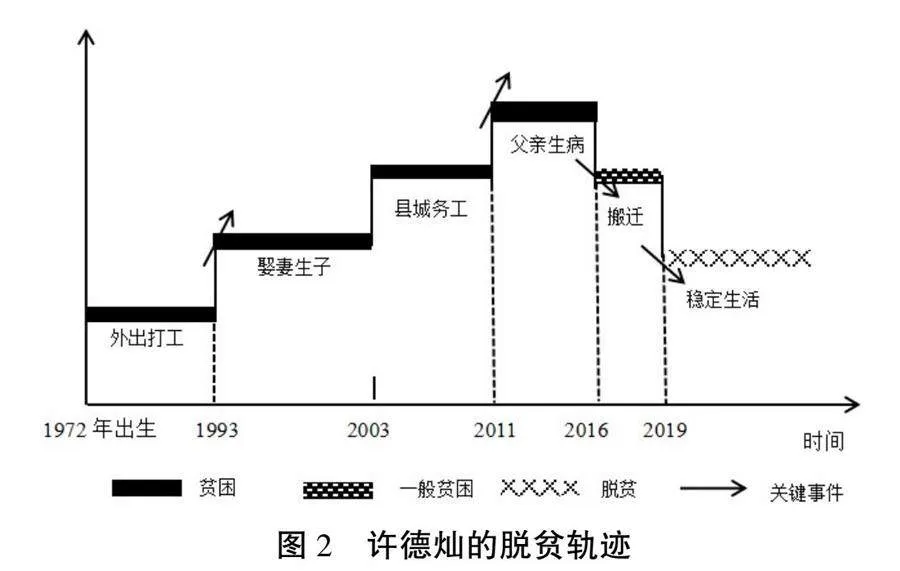

案例2:异地搬迁寻找幸福

许德灿(化名),男,祖辈世代生活在X县西北部山区腹地,位置偏远、交通不便。许德灿初中毕业后前往沿海城市打工,在各类加工厂中做流水线工人,积攒了一些积蓄后回乡娶妻生子,但由于当地环境及条件限制,依然过着外出打工的生活。2011年,他的父亲突然查出胃癌,为了治病家中花光积蓄并举债。2016年,许德灿带领一家人,成为第一批搬迁到移民安置点的农民。“以前只能徒步走小路回家,要两个多小时,到村委会也要一个多小时。下雨都是泥汤路,很危险。”搬迁不仅让农户把木质房屋换成楼房,各项基础设施逐步完善,出行、上学、看病等问题得到有效解决。许德灿因为有外出务工制衣厂工作的经历,被扶贫干部推荐到县新办的制衣厂工作,妻子到附近超市上班,家庭收入稳定增加。2019年他家还清外债,生活稳定,实现彻底脱贫。见图2。

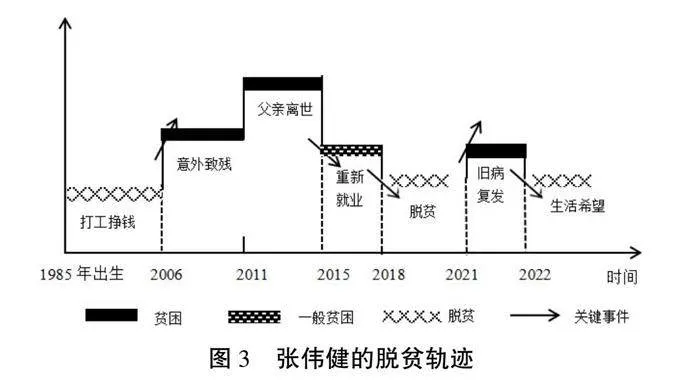

案例3:就业帮扶重拾信心

张伟健(化名),男,21岁意外从楼上摔下导致瘫痪。“在床上瘫痪好几年,不能动,我感觉一点希望也没有了。”意外遭遇使得原本幸福的家庭陷入经济和精神上的双重困境。“父亲是以前当过兵的老党员,经常开导我。”“身体慢慢恢复,慢慢地能走了,但腿上残疾留下了。”长期治疗,使得整个家庭经济陷入贫困,正当一切恢复向好时,张伟健的父亲突发疾病去世。“父亲离世,感觉刚看到的一点希望又破灭了,我不知道以后这种重担怎么挑,日子怎么过。”2015年,当地开发红色旅游,驻村扶贫干部考虑张伟健家里的实际情况,对其开展手工艺品制作培训,鼓励他在景区开设摊位积极就业。2018年,张伟健脱贫,但随后的旧病复发使得家庭又突然陷入困境。“幸好当时有大病医疗的救助,使我走了出来。”经历贫困、脱贫、返贫,目前张伟健生活趋于稳定,除了景区摊位的收入,他在网上开了一个小店,出售自己编制的手工艺品等,收入可观。见图3。

三、生命历程理论视角下的脱贫内生动力培育

(一)抗争:内外因素相互作用下的脱贫轨迹

贫困是一个世界性难题,致贫原因是复杂多样的。美国学者刘易斯认为贫困与个人、家庭、社区以及贫困亚文化与外部大文化的关系等因素密切相关[3]。从脱贫农户的脱贫轨迹分析,在“贫困—返贫—脱贫”过程中,致贫的因素是多元的,有自然环境恶劣的影响,有交通滞后的束缚,有代际传递的制约,也有自身教育和技术技能的缺乏,也有突发变故的因素。基于此,在脱贫实践中,只有内外因共同作用,将外部帮扶的“输血”和内生取向的“造血”相结合,贫困问题才能得到有效解决。易地搬迁改善了基础设施条件,解决农户后顾之忧;农业技术等教育方面精准帮扶,为农户强化发展能力;职业技能培训弥补技能缺失,让农户找到谋生手段,等等。政府在医疗、教育、产业等方面的直接或间接的帮扶,为农户自我发展提供了坚强保障,消除了造成农户个体失能的外在环境障碍,引导农户在辛勤劳动中提升发展能力,充分激发农户内在积极性,挖掘其自身发展能力,使得脱贫更彻底。

(二)蜕变:激发内生动力的生命事件

分析农户脱贫轨迹,可以发现生命事件对激发其内生动力有几种不同影响。第一,积累效应。农户拥有的抵御风险能力意味着贫困状态不是突然产生的,往往是多种事件积累。脱贫要从多方面入手,但其关键是祛除内在被贫困压垮的返贫心态。无论是居住条件改善、医疗救助还是就业帮扶,其根本就是让农户感受到外在援助的温暖,党和政府没有抛弃与放弃他们,从而在精神和心理上产生对生活的希望。第二,持久效应。许多贫困者之所以陷入贫困“泥潭”,多是经济收入不稳定因素造成的。“授人以鱼不如授人以渔”,解决收入稳定性问题,就要从教育培训等入手,让农户掌握安身立命的技术技能,获得可持续发展能力,能够在各种社会变化中寻找生存发展的机会。第三,相互增强或削弱效应。通常影响农户脱贫轨迹的生命事件并非是单一或者偶发的,一个生命事件往往与其他生命事件共同影响某个时间序列时的贫困程度。这种共同影响,既可能表现为同一时间贫困程度的增强效应,如家庭成员生病和家庭劳动力减少导致贫困加剧,也可能表现为贫困程度的削弱效应,如技术技能掌握和获得稳定收入。无论是增强还是削弱,往往取决于农户看问题的角度和心态,积极的心态能够削弱不利事件的影响,消极的心态则结果相反。

(三)出路:强化内生发展动力的持续脱贫

从本质看,激发内生动力就是激活低收入者发展潜力,使其积极、主动承担发展责任,凭借自身能力和行动不断提升自己改善生活,最终实现全面发展的过程[4]。对脱贫农户生命历程进行分析发现,要达到持续脱贫不返贫状态,必须关注脱贫农户的主体意识。就像恩格斯曾说的那样,“就单个人来说,他的行动的一切动力,都一定要通过他的头脑,一定要转变为他的意志的动机,才能使他行动起来”。[5]首先,要从精神上增强脱贫农户发展信心。让农户树立对美好生活的向往目标,能够让他们不再沉浸在“等靠要”思想中。其次,要从教育上阻断贫困代际传递。无论何时,教育始终是贫困治理最有效的手段之一。要加强基础教育,提升地区普遍受教育水平;促进职业教育,推动地区产业发展;优化高等教育,培养高质量人才队伍;发展成人教育,精准培训促就业。获得教育机会和资源,能够让脱贫农户及其后代获得参与社会活动的机会,在社会发展变化中具备学习能力,获得持续发展动力。最后,要通过增强地区发展内生动力激发农户个体内生动力。从传统扶贫的物质、资金帮扶转为产业、行业发展,为欠发达地区提供经济社会发展的源动力,转变为为农户农产品销售提供更多出路、创造更多就业机会以转移过剩劳动力、吸引优秀人才建设农村,从而促进乡村振兴。

四、结语

无论何时,贫困治理应该关注内在主体性。外在的帮扶动力只有通过激活对象的内生动力,让脱贫农户认识到返贫原因、各类风险、抵抗能力等,才能积极配合,各种帮扶措施才能发挥出应有的效果。基于质性访谈资料的分析,得出以下结论。一是聚焦脱贫农户长期稳定脱贫是乡村振兴阶段贫困治理的重要内容。受各种返贫风险影响,脱贫农户的生命历程轨迹呈现波折型,最终是向上还是向下取决于贫困治理效果。增强脱贫农户可持续发展能力才能有效推进全面乡村振兴。二是外在动力与内在动力共同作用是脱贫农户发展轨迹的重要特质。无论是面对返贫风险还是实施持续脱贫举措,都需要外部保障作用和内在积极作用相结合,全面、系统地巩固脱贫成果,促进脱贫农户发展轨迹持续向好。三是内生动力是决定脱贫农户发展轨迹的关键因素。通过教育、精准培训、文化涵养等措施来提升脱贫农户的知识技能水平、精神状态、心理韧性等内生动力,强调脱贫农户自身的发展责任,是对抗贫困最有力、最持久的举措,亦是促进人全面发展的本质要求。

参考文献:

[1]鲁思·华莱士,艾莉森·沃尔夫.当代社会学理论:对古典理论的扩展[M].刘少杰,等译.6版.北京:中国人民大学出版社,2008:90.

[2]ELDER G H.Perspectives on the Life Course[M]//ELDER G H.Life Course Dynamics: Trajectories and Transitions, 1968-1980.New York:Cornell University Press,1985:23-49.

[3]LEWIS O.The culture of poverty[J].Trans-action,1963(1):17-19.

[4]王卓,董贝贝.相对贫困治理的内生动力机制与运行逻辑[J].社会科学研究,2021(4):110-117.

[5]恩格斯.路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结[M].中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,编译.北京:人民出版社,2018:48.

作者简介:韩晶晶(1990—),女,汉族,河南许昌人,博士,江西科技师范大学讲师,研究方向为成人学习。

(责任编辑:冯小卫)