月背“挖土”实操手册

2024-10-08太空僧

2024年6月2日6时23分,“嫦娥六号”着陆器和上升器组合体在“鹊桥二号”中继卫星的帮助下,成功着陆在月球背面的南极- 艾特肯盆地预选着陆区,直到6月4日7时38分上升器自月背起飞。着陆后的这两天时间里,“嫦娥六号”都在干些什么呢?月背采样的具体过程是怎么样的呢?一起来看看吧!

第一步:插眼观察

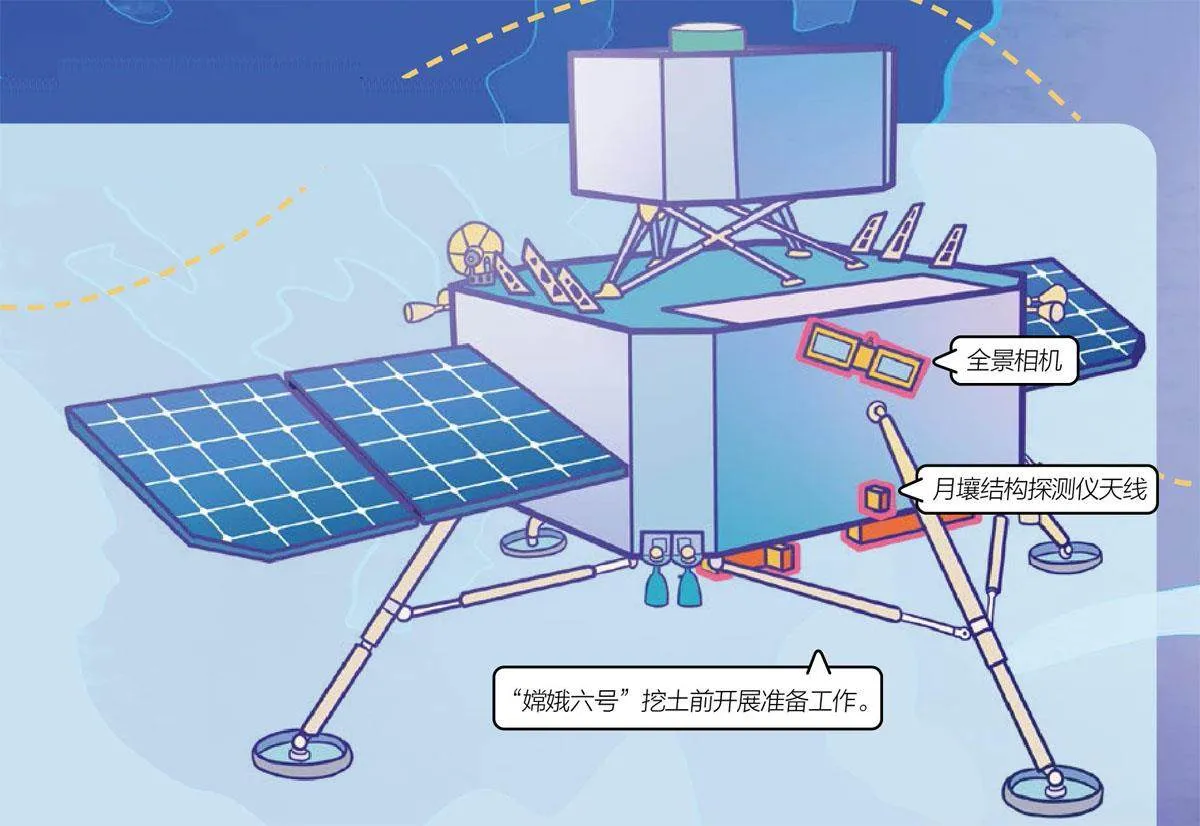

“嫦娥六号”着陆后的第一件事,是用全景相机把着陆区周围的地形都“咔咔”拍一遍。这可不是为了纪念到此一游,而是要传给地球上地面控制中心的科研人员,让他们看清楚周围的环境究竟是怎么样的,是不是有利于“挖土”。

“嫦娥六号”不仅携带了月球矿物光谱分析仪、月壤结构探测仪等科研设备,还扛来了一些国际设备,比如法国的氡气探测仪、欧洲太空局的月表负离子分析仪等。在“挖土”前,“嫦娥六号”会先让这些仪器开机,开展相关的科学探测活动。

对“挖土”准备工作来说,最关键的设备是作为“火眼金睛”的月壤结构探测仪。9时15分,探测仪对脚下那片区域的地下结构进行探测,做到开挖之前“心中有数”。半小时后,探测完毕,地面科研人员认为该地符合“挖土”的条件,并确定了采样点。

第二步:钻取采样

由于我们对月背土壤的情况掌握得并不十分透彻,所以采用了“钻取+ 表取”两种“挖土”方式,互为备份,万无一失!

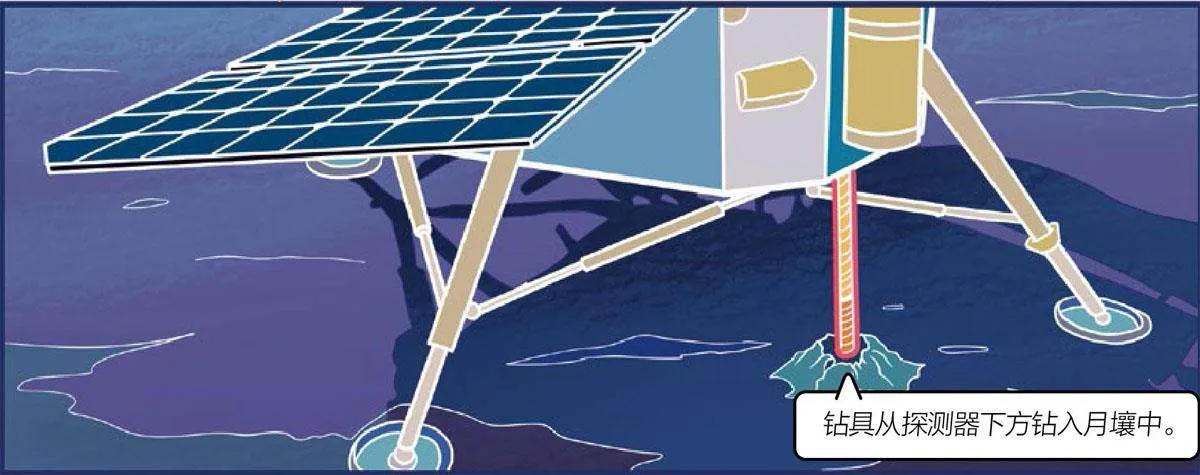

所谓“钻取”,就是用钻具在月表钻个深洞。钻具是根中空的棒子,内里装有软管,这样就能获得一定深度的月壤了。10时7分,钻取设备通上电,开始在月球表面打洞,这一打就是两个多小时,直到12 时30分才结束。

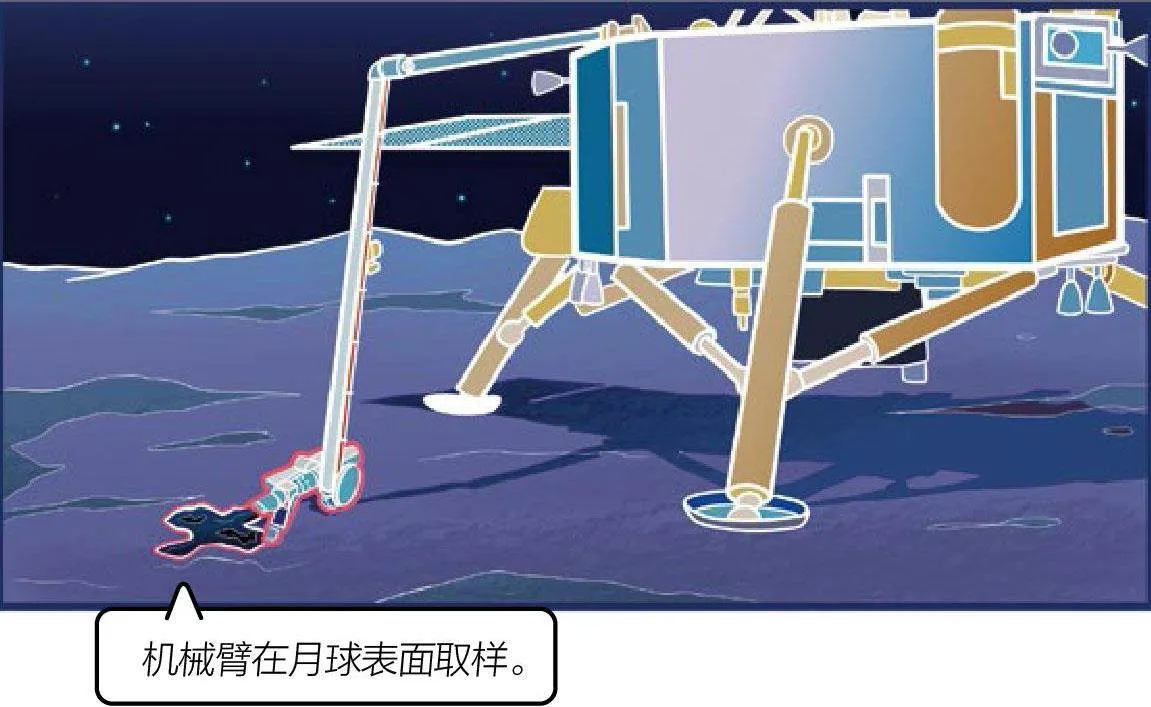

第三步:表取采样

在月球上打孔钻洞,最担心的就是在地底下碰到坚硬的岩石挡道,无法达到预想的钻取深度。为了减轻重量,“嫦娥六号”又没有设计挪位再钻的机械结构,只能在一个地点坚持到底。如果钻具顶到坚硬岩石,硬要向下继续钻,有可能会断掉,这样连前面钻取的样品也会丢失。为了保险起见,“嫦娥六号”还准备了一套“表取”的“挖土”方式。

所谓“表取”,就是机械臂在月球表面取样的意思。“嫦娥六号”在月表化身“铲车”,用机械臂在月面的多个位置铲取月壤风化层和月岩。当然,如果遇到板结在一起的月壤,就会很难铲动。

在“表取”时还有一个“彩蛋”,“嫦娥六号”的小铲子在月表铲了几下,意外地铲出了一个“中”字。

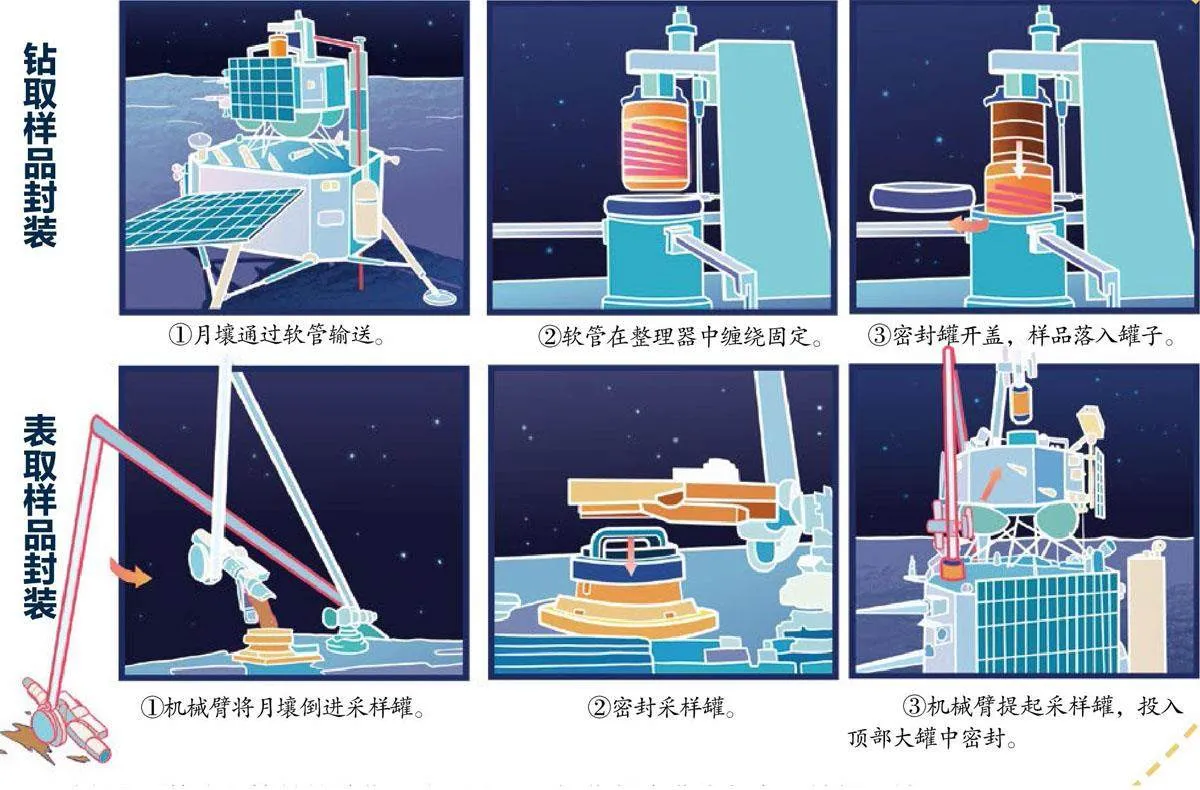

第四步: 打包封装

无论是哪种钻取方式,顺利完成 “挖土”后,采集来的样品都要装进一个专门的密封罐里。这个罐子位于上升器的顶部。

第五步: 展开国旗

可别小看吊装这么简单的动作,实际上无人操作起来非常复杂、精细,精度要达到毫米级。如果“嫦娥六号”落月时有歪斜,那将难上加难。稍有不慎,采集的样品在提起来的过程中就可能掉落,或最终没能准确插入罐子,一切就会前功尽弃。即使是磕碰了一下,也会对原来有序分层的样品造成扰动,导致其中的某些成分和结构发生变化。

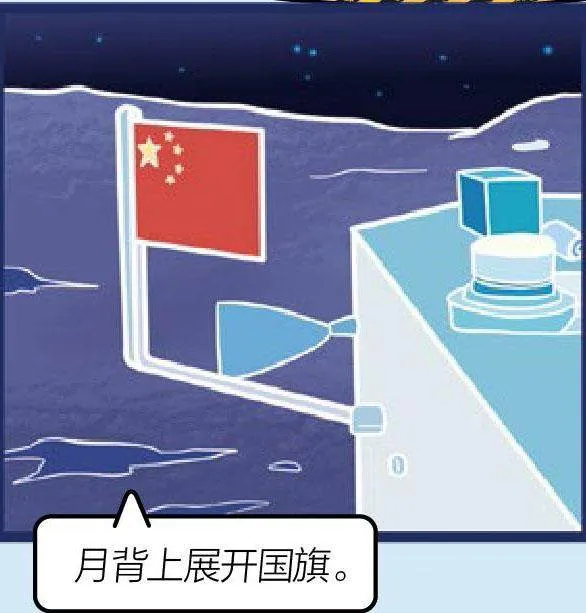

“嫦娥六号”不仅技术了得,还很有仪式感。紧锣密鼓地挖完土以后,还不忘进行一场神圣的“升旗仪式”。着陆器携带的国旗展示系统将五星红旗成功展开,那一抹鲜艳的中国红,承载着国人的共同梦想,在月球背面绽放开来。

至此,耗时将近2天的月背采样工作就算完成了。由于月球背面的通信信号有时间限制,因此采样时间从“嫦娥五号”的21小时缩短为14小时。“嫦娥六号”的动作更迅速,工作效率更高。

第六步:样品入轨对接

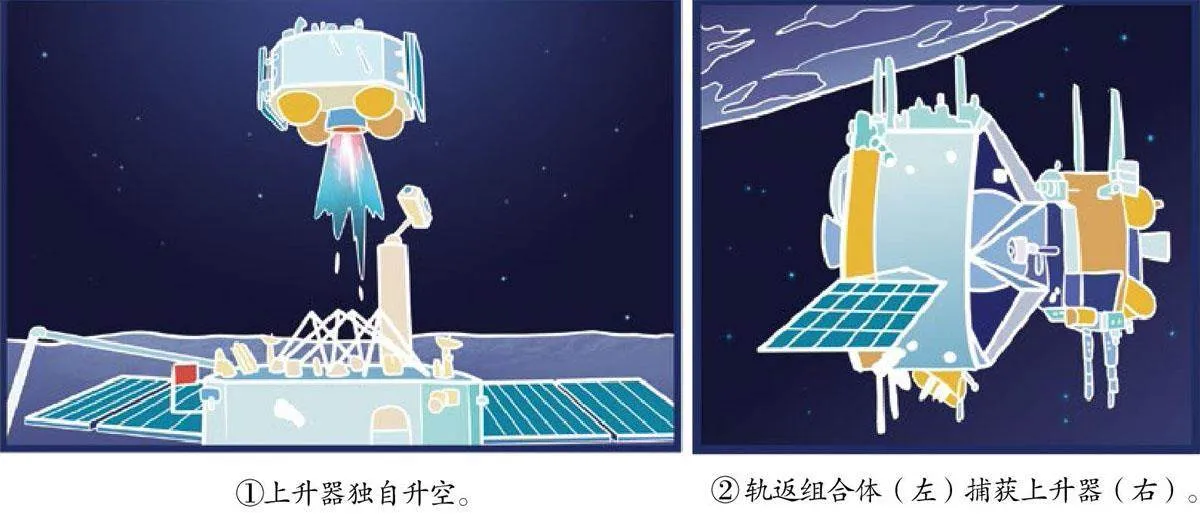

6月4日,“嫦娥六号”上升器携带月球样品自月球背面起飞,最终进入高度210千米的圆形环月轨道。在那里,轨道器和返回器组合体(轨返组合体)早已等待多时。在精密的轨道计算下,“轨返组合体”主动靠近,用21 秒的时间迅速“抓牢”了上升器。两天后,“轨返组合体”与上升器完成交会对接,上升器将样品容器转移至返回器内部。

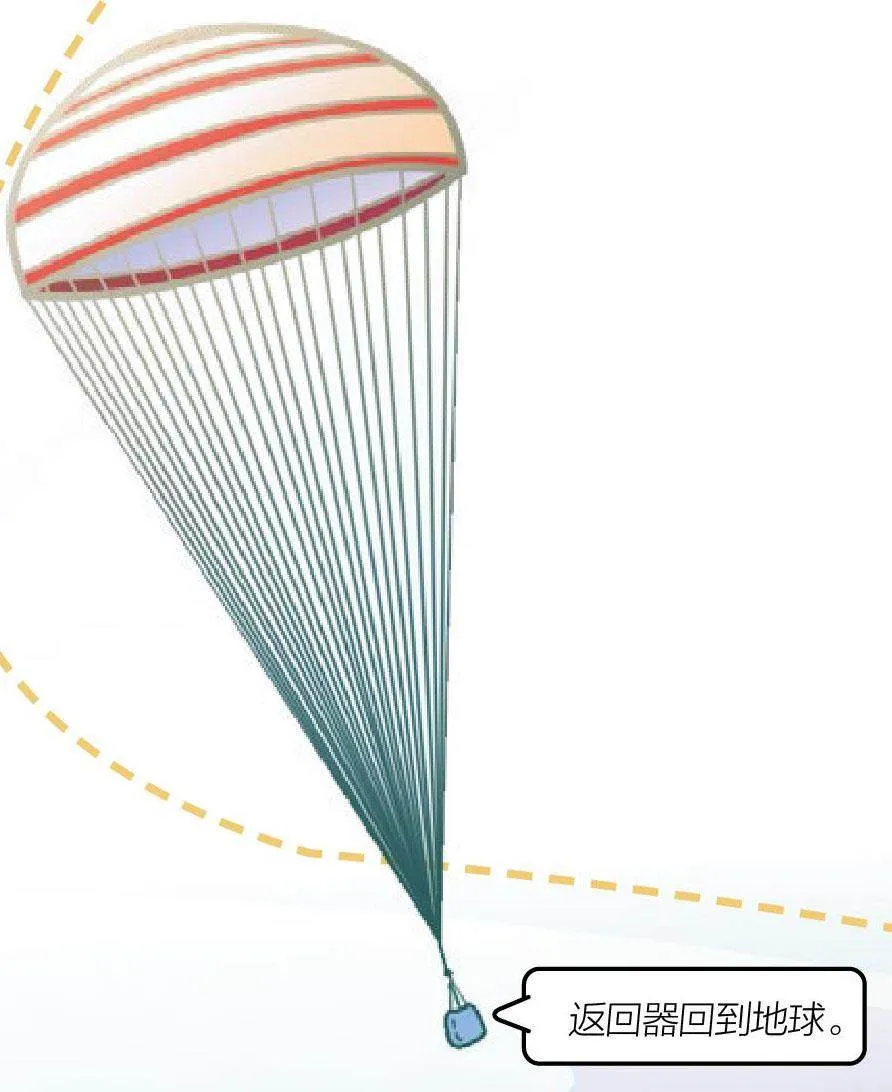

第七步:月壤回家

取得月壤后,“轨返组合体”将与上升器分离,飞行14天之后进入月地转移轨道。又经过约5天的飞行抵达地球附近。在地球上空约5000千米处,返回器离开轨道器,并在距离地表120千米高度时,以第二宇宙速度(11.2千米/秒)以打水漂的方式飞进大气层。

6月25日下午,一顶红白相间的巨型降落伞在湛蓝的天幕中缓缓下落,最终顺利着陆于内蒙古四子王旗阿木古郎草原上,完成了超过一个半月的地月往返之旅。“嫦娥六号”返回器到家了!而从月背采集的土壤样品,在严密的封装下没有泄漏,最终被交给相关院所,开展后续的科学研究。

“嫦娥六号”从发射到采样返回,全过程进行了约53天,每个阶段环环相扣,每一个细节都不容忽视。科学家们迎难而上,勇于追逐梦想,终于完成了月背采样的艰巨任务,再一次刷新了月球探索的新高度。