“耆英”号船型之争的启示

2024-10-08沈毅敏

海洋出版社前几年出版了一套丛书《中国海洋文化》。这套丛书规模宏大,综合了海洋学、航海学、造船学、海洋考古学、海洋地质学、海洋生物学、海洋矿产学和海洋气象学等相关学科的研究成果,以时间为轴线,以空间为维度,纵横交错;并且将宏观研究和专题研究相结合,深入挖掘我国海洋文化中的亮点,梳理我国海洋文化的历史渊源、发展脉络和基本走向,把弘扬海洋文化和构建海洋强国密切结合起来。

这套丛书由国家海洋局组织,沿海各省市地区积极响应落实,200多位历史文化专家历时长达5年时间的努力而共同完成的。丛书按省市地区分为14卷:辽宁、河北、天津、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、广西、海南、香港、澳门和台湾,见图1。分地区叙述的好处是能够充分介绍各地丰富的航海文化的特色,但是由于各自为政,缺乏统筹安排,所以难免会出现一些相互矛盾的地方:关于“耆英”号的船型之争就是其中最典型的例子。

“耆英”号船型之争

研究清末中国帆船,肯定绕不过“耆英”号,因为它曾经远航到美国和英国,在西方世界轰动一时,是现在有据可查的大型中国帆船。目前,国内出版的书籍上关于“耆英”号的描写很多,相互矛盾之处不少,而且也不提及其描写的依据是什么。

其实,当时的《伦敦新闻画报》等欧美报刊对“耆英”号的航行做了大量的跟踪报道,还配有精细的版画插图,见图2。

按理说,如果有一些当时所拍摄“耆英”号照片的话,关于“耆英”号本来面目的很多争议就不言自明了。但是,在19世纪四十年代,照相术还处于实验室阶段,绘画还是记录形象的基本工具。创始于1842年的英国《伦敦新闻画报》是世界上第一份以图画为内容主体的周刊。其以细腻生动的密线木刻版画和石印画,以那个时代的技术条件所能达到的最快速度,再现世界各地的重大事件。画报初始就对中国表示密切关注,派驻大量画家兼记者,1857至1901年就向英国发回了上千张关于中国的速写和几十万字的文字报道。

它们大多是关于现场的目击报道,属于第一手的原始资料;它们对于历史事件的观点和看法往往跟国内报道不一样,这就为我们研究历史提供了一个来自外界的对比参照物;它们所报道的一些事件和中国社会生活的细节往往是中文史料中的盲点;它们的系统性和连续性也是其他中西文历史资料所不能企及的。

下面我们就引用1848年4月1日《伦敦新闻画报》第12卷,第310号,第220-222页上的报道原文翻译稿来介绍一下英国公众所看到关于“耆英”号的信息:“……这艘令人瞩目的船只是一艘最高等级的中国兵船,据说它还是第一艘绕过好望角,到达欧洲的中国船。”

这艘平底帆船的载重量约为700〜800t.。它的整体规模是长160ft(48.8m),最宽处达33ft(10.06m),船舱深度为16ft(4.88m)。它是用最好的楠木建造的,而且跟欧洲的制造方法相反,它的船板并不是靠钉子将它们钉在一起,而是靠楔子和榫子来加以固定的。它有3根用铁木制成的桅杆,主桅杆是一根高达90ft(27.43m)的巨大木柱,该木柱的底部与甲板连接处的周长有10ft(3.05m)。这艘船的一个独特之处是船上完全没有方形的帆桁和索具。船上的帆布用的是厚实的编席,每隔3ft(0.91m)就有一根用坚固的毛竹制成的肋状支撑物,而且它们是用一根粗大的用藤条编织起来的绳子来进行升降的。主帆的规模十分惊人,重达9t,需要所有的船员花费两个小时才能将它升起。“耆英”号上携带着3个巨大的船锚,完全是用铁树木制成的,连接船锚的绳子也是用藤条编织而成的。船上的舵似乎最有特色,因为它必须用2根粗大的绳子来支撑,还有2根绳子从船的底部穿过舵的下端,并在船头的两边加以固定。这个船舵重达7t以上:而且它可以由位于艉楼上的2个轱辘随时吊起来。

在旁观者的眼里,该船的最显著特征也许就是它的船艏和船艉向上翘起;船艏离水面大约有30ft,而船艉则高达45ft。而且按照中国水手的特殊观念,在船艏的两边都画上了一个巨大的眼睛,以便使这艘船在穿越大海时能够更好地看清航路。‘耆英’号的舱内和外部都有图案精美、色彩艳丽且具有浓郁天朝风格的装饰画。就像其他各个方面一样,它的装饰风格也跟其他国家的船只完全不同……”[1]

再来看看《中国海洋文化》“广东卷”和“福建卷”对于“耆英”号的船型作了各自的解读:

“广东卷”在写及“耆英”号”时断言:“代表清代广船形象和水平的是‘耆英’号”。[]

“福建卷”却是另外的说法:“‘耆英’号帆船虽然采用广东船式的多孔舵,选用大量的柚木建造,但其船形、艏形及整船彩饰风格则与福州运木船十分接近。”[]

从现在所能见到的“耆英”号图片来看。“耆英”号确实有着一些容易引起争议的复合元素:首先令人瞩目的是船艉的开孔舵,一般都认为这是广船所特有的;二则,其尾部绘制有彩色图案,即是所谓“花屁股”的福建船特征;第三,它的帆也不是广东、福建船上常见的扇形,而是平顶的矩形……

启示一:如何看待这些争议

- 对于历史问题有不同看法,是正常现象

笔者曾经在拙文“船舶模型的价值”中写道:“人们经常说:‘历史没有真相,只有碎片’。研究历史的学者所能做的就是用这些碎片进行拼图,从而努力接近真相。确实,在船史研究领域里,我们所能找到的资料必定是残缺不全的,看到的出土古船也必定是不完整且严重变形的残骸。但是,也正是因为存在这种不完整不全面,船史学家才有了活动的余地,学术交流才有‘百放齐放、百家争鸣’的空间。”我至今依然坚持这个看法。

二、发扬学术民主

应该发扬学术民主,贯彻“百花齐放百家争鸣”方针,不仅允许而且应该鼓励不同观点发表。任何漠视不同意见的存在,那只能是自欺欺人的鸵鸟政策。

三、学术交流的必要性

既然不同观点是一种客观存在,我们就应该充分进行学术交流,就有必要充分了解对方观点的内涵和理由。在交流中,了解不同观点产生的历史背景,承认不同意见的存在价值,求同存异,共同提高。

启示二:应该正确解读“耆英”号

一、“耆英”号的船帆问题

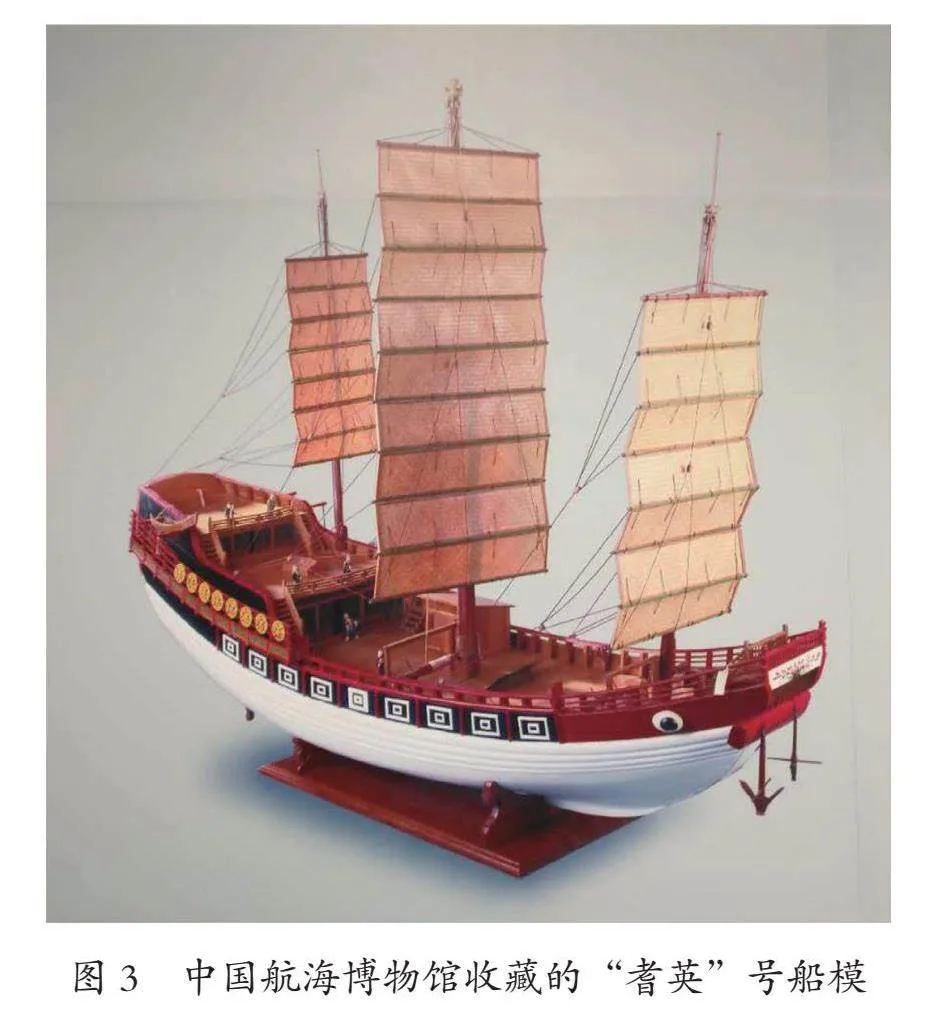

前面说到,“耆英”号上帆的形状不是广东、福建船上常见的扇形,而是平顶的矩形。笔者认为最大的可能就是使用席帆的缘故,见图3。

在《广东新语》对于船帆的描写是这样的:“广州船帆,多以通草席缝之,名之曰〈巾里〉。其方者曰平头〈巾里〉,顺风使之。其有斜角如折叠扇形者,逆风可使,以为勾篷。勾篷必用双〈巾里〉,前后相叠,一左一右,如鸟张翼,以受后八字之风,谓之鸳鸯〈巾里〉。舟人有口号云:‘鸳鸯双篷,使风西东。’”这和《天工开物*舟船篇》里的描写也是相吻合的:“凡船篷其质,乃析篾成片织就,夹维竹条,逐块折叠,以俟悬挂。”

关于“耆英”号使用席帆,这在前文所引的英国《伦敦新闻画报》的报道中也得到了证实。

二、“耆英”号在中国帆船里的船型归类问题

这里必须说明:所谓中国帆船的分类,这个完全是人为的事情。我们可以根据帆船航行的区域、船底的形状、帆船的用途等多种方式进行分类,也没有统一的标准。这样做,无非是为了叙述和讨论问题比较方便。一般而言,我们常把中国海洋帆船分为四类:沙船、雕船、福船、广船;也有分为三类的,就是去掉一个雕船;而按照夏士德在《A Classification of the Principal Chinese Sea-going Junks(South of the Yangtze)(中国主要海洋帆船的分类,长江以南)》中,则分为:江苏船、浙江船、福建船和广东船。这几种分类方法,看上去也没有太大的原则分歧,大致上都是以地域来划分的。因为各地不同的地理条件就产生了相适应的船型差异。而且,我们通常把北直隶船、七扇子都看作是沙船类型的;把绿眉毛看作为浙江船的代表;把丹阳船和福州运木船看成为福建船的代表,把七艕、乌艚等看作为广东船的代表。与此同时,也可能产生了一些弊病,这样就容易形成相应的固定模式——某地的船就应该是什么样子的,然后就贴上一个标签。把“耆英”号判断为“福船”或“广船”的船型之争,就是按照这种思维模式来的,结果就陷入了盲人摸象的陷阱。

在《水运技术词典*古代水运与木帆船分册》里就有引用历史记载文献来介绍“三不像船”:取沙船、鸟船和蜑船之长,又与三者不尽相似,故名[];而《中国帆船法式》里除了“三不像船”以外,还详细介绍了一种“四不像船”。[]

既然如此,我们为什么一定要给“耆英”号下一个要么是“福船”要么是“广船”,非此即彼的结论呢?为什么就不可以是“非驴非马”的船型呢?“耆英”号完全可能是在广东工作的福建船匠为广东船主建造的帆船,因此,在它身上综合体现了两地造船技术和文化元素。

启示三:莫把船型概念模式化凝固化

笔者认为,现有的几种船型分类只是学者研究各地不同船型进行的总结,从大量存在的事实中提炼出某种船的共性,形成了一些概念。例如,我们把“福船”看成为“对古代从福建以及浙江南部、广东东部具有相似特征的海洋木帆船的统称”[]

这些概念大体上概括实际生活中的复杂情况,而并不能穷尽所有的现象。但是思维有惯性,我们常常把某种船的共性进行模式化处理。对于客观世界存在的东西用现成的概念框框来套,然后贴上某种现成的标签。这种方法有其便利之处,使我们能够把纷杂的事物迅速地归类;但这样做的缺点是过于简单化,对于复杂的事物缺乏深入细致的了解。这是因为,在客观世界里的不少东西除了和其他东西具有共性以外,还具有独特的个性,甚至存在着一些和大多数不一样的另类。不信请看以下例证:(1)我们在大多数中国帆船的横剖线图看到的都是以光顺的曲线组成,但是在一部分北方船上却是由折线组成;(2)大多数中国帆船都是工匠们根据祖祖辈辈传承下来的样式和工艺建造的;而偏偏有一种帆船是在澳门的葡萄牙人发明的,这就是有名的Lorcha船。这种船在西式的船体上装备有中式帆装,开始时是用来追捕澳门地区的海盗;到后来,由于其速度较快,以至于一部分海盗船、走私船、缉私船和快速货船都采用这种式样。

启示四:客观存在的事实应该高于“常识”

我们在学习中国造船史的时候,从大量存在的实例中形成了普遍接受的“常识”。那么,在遇到一些前所未见的实例前,我们应该怎么办?

以《中国海洋渔船图集》[]为例(以下简称为《图集》),我们可以在里面找出许多“违背常识”的例子:

(1)我们可以在这本《图集》的第114、165页上看到用竹子做的桅杆上张着斜杆帆,这是一种软帆(见图4);

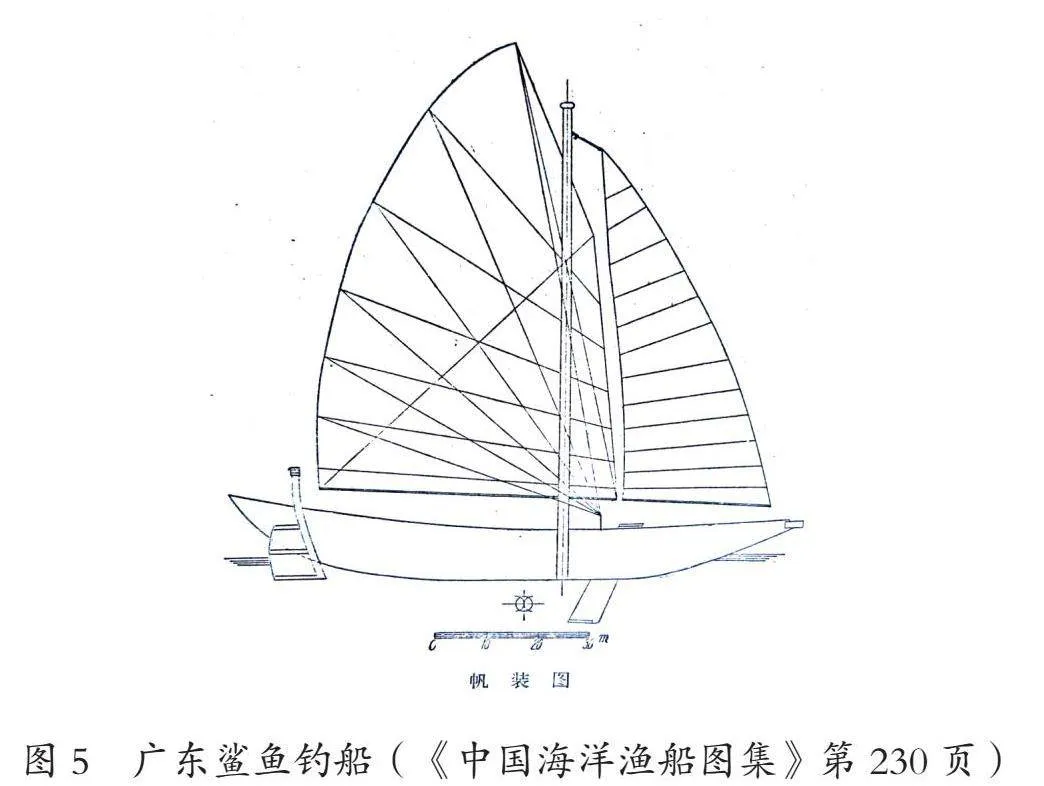

(2)在《图集》第223、230、234页上看到带有撑帆条(帆竹)的首三角帆(见图5);

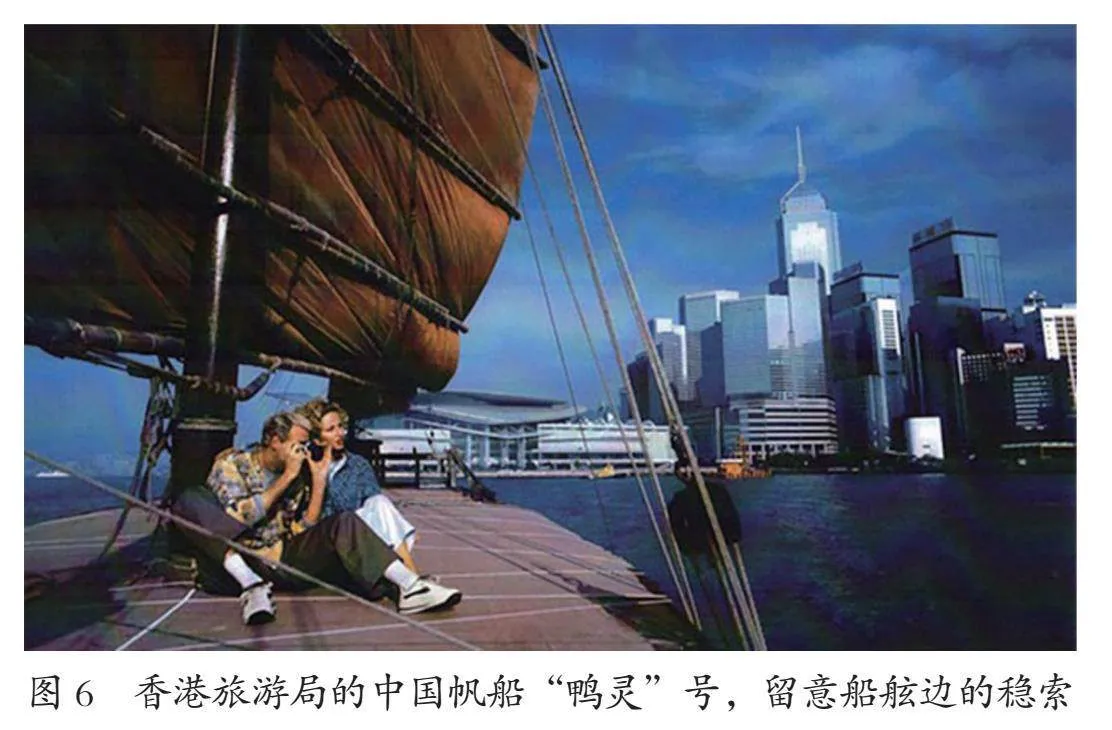

(3).在《图集》第219、221、223、232、234、236、243、246页上看到稳索(侧支索或前支索)(见图6);

(4)在《图集》第232页上看到带有驶风杆的首三角帆。

这些事实说明我们所掌握的常识,在一定范围里肯定是真理,因为这些常识大体上概括实际生活中的复杂情况;但在另一方面,也说明了:它们的真理性是相对的——是我们的“常识”落后于复杂而多样的客观世界。这些“违背常识”的客观事实也再一次地证实了哲人所言:理论是灰色的,生命之树常青。在事实面前,我们不得不承认:客观存在的事实高于我们以往掌握的“常识”,是我们的认识存在片面性。

启示五:造船文化的多元化

一、国内各地区造船技术和船文化的交流

我们都知道,目前全国分为31个省份、直辖市、自治区和特区。但这种行政区划一是人为的,二是动态变化的。

以沙船的诞生地崇明岛为例,现在我们都说崇明位于上海,所以沙船也叫上海沙船。但须知,沙船诞生地崇明岛原来属于江苏省,直到1958年才划归上海。而在这个时候,沙船运输已经进入尾声了。沙船对于上海的意义在于上海这个航运中心、金融中心和商业中心的建立和发展是由沙船运输业带动而发展起来的。而且,上海作为航运中心还要接纳来自近如长三角地区,以及来自北方地区和南方地区的运输船舶。这样频繁的交通往来,势必带来船文化和造船技术的交流。

再如江南制造局建立以后,从广东福建浙江地区招来了一大批船匠。[]

二、中外造船技术的交流

在古代,泉州等港口就是对外交流的窗口;即使在海禁的年代,也还是开放了广州作为对外贸易的窗口。鸦片战争以后,随着一系列条约的签订,香港澳门先后沦为殖民地。鸦片战争中,西方军舰的“船坚炮利”给国内民众留下了深刻影响。国内有一些人就仿效西方船造起了大战船[]。

随着国门被迫打开,大量外国船只涌来,海上的国际贸易逐渐活跃。西方船上的某些优点就不能不影响到中国帆船的建造,在中国帆船(尤其是广东船)上出现了前文所列举的首三角帆、稳索等西方元素。

《中国海洋文化》“澳门卷”认为:“澳门传统造船业院子广东造船船式,但在其发展过程中又受到外来文化影响。澳门成发展出Lorcha的船种。中国人称为Lanteas,葡国人称为Lorcha。在19世纪,Lorcha是一种起源于葡萄牙人的海船,于18世纪引入中国,是目前所知的唯一一种被中国人改造的欧洲船。”“除澳门外,在这中国的其他港口如宁波、上海以及新加坡也有建造Lorcha,但又由于各地的工匠有不同的建造法式及传统,因此外形上又有所不同,而且会有不同的名字。”[]

西方木帆船在船体结构上采用密排肋骨,这样做的好处是便于布置较大的船舱。这种结构一直影响到目前建造的中国木帆船(见图7)。

而在西方,中式帆装的优势也为一些西方爱好者所接受。在英国和美国甚至出现了把西式帆船改装为中式帆装的专业人士,例如英国的哈斯勒(H.G.Hasler)和美国的D.V.隆恩(Derek Van Loan)。

甚至在一些现代竞赛帆船帆板的首三角帆上也安上了帆骨,以提高迎风航行时的风帆效率。

启示六:开放包容,充分认识船文化的多元性

中国这么大,世界这么大,沿海和内地不同的地理环境和人文背景,历经几千年的丰富实践造成了丰富多彩的船文化。跨区域跨国界的技术文化交流形成了多元的船文化。我们应该以开放包容的心态,充分认识到船文化的多元性,这样才能促进船文化的发展。

参考文献

[1]沈泓.遗失在西方的中国史——<伦敦新闻画报>记录的晚清1842-1873年,上册[M].北京:北京时代华文书局,2014.

[2]《中国海洋文化》编委会.中国海洋文化*广东卷[M].北京:海洋出版社.

[3]《中国海洋文化》编委会.中国海洋文化*福建卷[M].北京:海洋出版社.

[4]《水运技术词典》编辑委员会.水运技术词典*古代水运与木帆船分册[M].北京:人民交通出版社,1980.

[5] 沈能毅.中国帆船法式[M].上海:上海景行斋,1943.

[6] 许路.福船领航中国帆船时代,中国国家地理[J],2009(4).

[7] 第一机械工业部船舶产品设计院等.中国海洋渔船图集[M].上海:上海科学技术出版社,1960.

[8] 叶宝园:自强之路——从江南造船厂看中国造船业百年历程[M].北京:中央文献出版社,2008.

[9] 张建雄,刘鸿亮.鸦片战争中的中英船炮比较研究[M].北京:人民出版社,2011.

[10]《中国海洋文化》编委会.中国海洋文化*澳门卷[M].北京:海洋出版社,2016.