成渝地区绿色低碳产业区域的司法协同保障研究

2024-10-06卫德佳张嘉琪

党的二十大强调,“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”“推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节”。绿色发展成为中国追求全面高质量发展的重要基石。在成渝地区双城经济圈发展定位下,区域司法协同为坚持绿色低碳发展的国家基本政策策略提供了有效法治保障。坚持以问题为导向,分析成渝地区目前在司法协同中的问题,吸收借鉴了其他区域司法协同的成熟经验,为构建成渝地区双城经济圈提供合理可行的改善建议。

一、绿色低碳产业区域司法协同的意蕴

(一)区域司法协同的必要性

成渝地区双城经济圈总面积高达18.5万平方公里,主要包括重庆主城地区以及27个区(县);四川省的成都以及周边15个市。近年来,成渝地区发展快速,人口规模和GDP的急速上升导致资源快速消耗。同时,由于成渝地区缺少科技创新支撑,尚未形成完备的产业链,因此导致“碳排放量”居高不下,[1]亟须通过区域协作,探索“碳中和”的规划途径。成渝地区的行政区划较为传统,原有司法治理虽善于管理,但是由于信息仅在区划内部流通,导致区划外部不能及时收到相应的信息。随着我国经济呈圈层化的发展,较为完备的区域发展经济圈已不能满足于传统的行政区划司法治理,跨区域司法协同迫在眉睫。2016年以来,各地司法部门逐步推进跨行政区域环境司法协同,所谓的绿色低碳地区的司法协同,特指在两个或更多的行政区域框架内,以司法部门为核心的多元参与者,以处理区域内环境污染问题为核心,通过平等对话、协商和达成共识的方式,共同应对区域性的生态环境挑战[2],协力构建完善的法规体系,实现对绿色低碳区域内的协同治理。这是降低区域整体碳排放量的关键。在区域环境整治中,忽视协同效应将严重阻碍实现生态环境质量的实质性提升。通过区域司法协作的实施,能够有效打破传统行政区划所限制的地理界限和制度壁垒。

(二)加强司法协同保障绿色低碳的意义

司法具有政治功能、法律功能以及社会功能[3]。首先,司法对于绿色低碳产业具有保障作用。目前,“双碳”的远景目标以国家政策的形式提出,尚不能在司法领域直接适用,但可通过司法机关的政治立场和政治目标得以间接运用。司法机关的政治功能,主要表现为司法对国家政治要求所作出的反应[4]。所以在具体司法案件的审理中,对于涉碳案件运用以政策导向为主的价值判断,将会为“双碳”的达成提供现实的理论支持。其次,司法对于绿色低碳产业具有监督作用。涉碳案件主要属于环境保护类、能源开发利用类,其主要的诉讼方式是提起行政公益诉讼。因此,在进行公益诉讼时,要加强对公权力的监督,监督政府及其他部门积极采取行动推动对绿色低碳产业提供法治保障。最后,司法可弥补立法过程中的漏洞。发挥司法在审判过程中释法补漏的功能,确保在没有法律法规的情况下,可以出台相应的司法性文件,推进碳排放交易、碳金融市场进一步的规范,从而确保法院可以做到有法可依。

近年来,随着区域一体化进程的持续深化,各行政区域之间的互动与融合日益增强。经济增长的迅猛势头引发了显著的能源资源消耗压力,随之而来的环境问题日益严重,同时大气污染、土壤污染、水污染、有害有毒废弃物污染等环境问题出现跨区域趋势。由于行政区划割裂了整体的自然环境,导致同一个案件可能涉及多个行政区划,案件信息无法在多个区划内的司法机关快速流通。生态环境本身就是一个有机的整体,在面对绿色发展过程中的环境类案件应当破除传统行政下各自为政的碎片化环境治理模式。[5]一体化的治理模式不仅有效提升了区域环境治理的协同与完整性,还能实现区域内生态环境与资源利用的代内公平和代际公平。简言之,区域内司法协同是促进绿色节能减排发展过程中的一项重要法治保障手段。

二、面向绿色低碳发展的区域司法协同保障现状

(一)绿色低碳发展司法规范化现状

自从“双碳”政策提出后,党中央高度重视立法层面对双碳政策的保障工作,但是规范制定仍处于探索阶段。目前仅有国务院发布的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》(以下简称《意见》)以及《2030年前碳达峰行动方案的通知》(以下简称《通知》)。《意见》和《通知》属于党政联合发文,而我国尚未承认该类文件的司法适用[6]。虽然目前国家层面可以直接适用的司法规范存在空白,但是我国早已制定了一系列节能减排的部门法,如《碳排放权交易管理暂行办法》《可再生能源法》《大气污染防治法》等涉及增加碳汇方面。同时,各个地区之间为促进协作推进发展也在进行地方立法,如天津市制定的《天津市碳达峰碳中和促进条例》,这也是首个以“双碳”为主线的地方性法规。

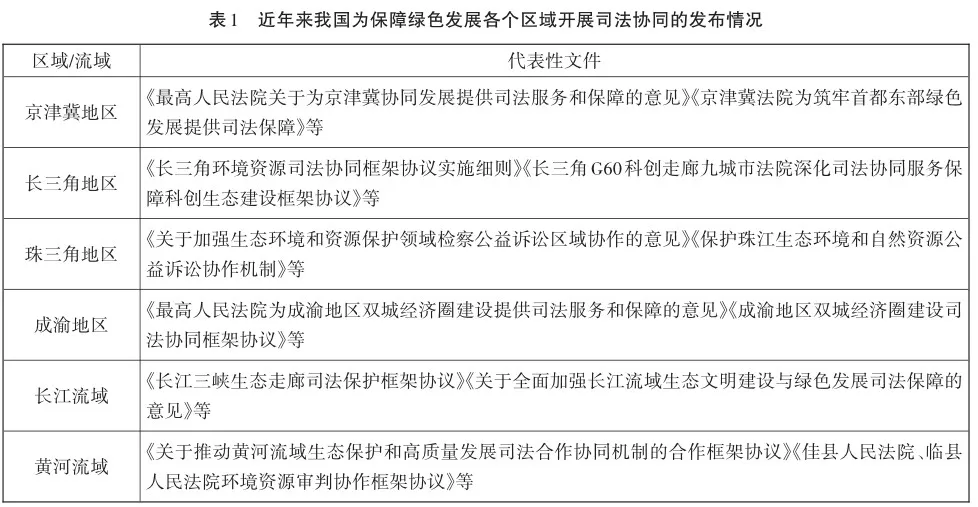

从司法专门规范来看,近年来,最高人民法院强调探索建立跨区域的绿色司法协同机制,各个地区积极响应,跨区域司法协同机制不断规范化、模式化、正规化。目前,京津冀、长三角、珠三角等地区以政府为领导,各级司法机关、行政机关相互配合,颁布了大量关于保障绿色发展,协同区域司法的文件,其代表性文件如表1所示。

成渝地区作为新兴发展起来的地域圈层,虽然也颁布了相应建设成渝地区双城经济圈的司法协同框架,但由于2020年党中央、国务院才提出推动成渝地区双城经济圈的建设,相较于长三角、京津冀地区的提出和开展时间较晚,因而成渝地区的司法协作仅能达到协同化的程度,这种协同化远不如长三角等沿海区域的一体化合作。针对目前成渝地区人口增长而清洁能源较少的困境,进一步加深成渝地区的司法协同程度,是保障绿色发展的必然要求。

(二)绿色低碳发展司法审判现状

首先,能源诉讼涉及的案由主要涉及传统的能源行业,包括煤炭行业、油气行业、新能源行业、电力行业以及能源交易市场领域。能源民事诉讼涉及环境污染责任纠纷、供用气合同纠纷,等等。其次,能源行政诉讼可涵盖作为类案件、不作为类案件、行政赔偿案件三种行政诉讼案由。最后,能源刑事类诉讼可能涉及如下罪名:玩忽职守罪、滥用职权罪、环境监管失职罪等,这些罪名远远不能包含能源诉讼的所有类型,特别是在民事领域,还有大量的能源合同涉及能源的勘探、开发、供应、贸易、规制等领域,但其案由表现为“承揽合同纠纷、服务合同纠纷、委托合同纠纷”的案由。由此可见,能源诉讼的推进呈现出一定的迟滞现象。

三、绿色低碳产业区域司法协同保障机制所存在的困境

(一)区域环境司法协同尚未形成体系化

一方面,立法思维要实现从地方性到区域性、从松散型到协同性的转换。当前区域性司法协同主要由法院或司法机关领头,通过会议双方或三方签订协议,这种“协议”“细则”等文件虽然具有宏观上的指导性,但是由于规范的起草都局限于少数司法主体之间,因此无法普遍适用。同时,由于这些规范在制定实施后并未及时上升为法律法规,存在法律位阶偏低的情况,如重庆市与四川省人民政府在2022年印发的《关于成渝地区双城经济圈碳达峰碳中和联合行动方案》。自我国开始探究能源法领域的法治建设以来,制定了多部有关能源的单行法,但是尚未形成统一系统化的能源法律法规体系。

另一方面,上述提到的司法协同通常局限于少数主体之间,这就间接导致了各个区域的审判标准存在不统一的情况。例如,环境类、能源类案件在不同区域内的认定尺度与检测标准就存在差异,不同的鉴定人员对同一案件可能会得出不同的结论。如果各地区环境行政执法在很长一段时间内存在分歧,则会制约和减少地区环境司法庭审标准同一性与结果庭审权威性[7]。

(二)司法的能动理念与协作机制不足

2010年,最高法发布的《民事审判第二庭2010年工作要点》多次提到“能动司法”。能动司法是指司法机关并不拘泥于传统的法律条文的规定,通过多元纠纷化解机制调解纠纷。同时,在司法审判过程中充分考虑专家的意见,兼顾经济发展、生态环境和社会接受程度等各个因素,找到一个最佳的平衡点。在目前司法协同法律规范不完备的情况下,尤其需要司法机关发挥能动理念,将其转化为具体举措。

随着我国生态文明顶层设计和制度体系不断加快推进,生态环境与资源保护方面已成为公益诉讼检察工作的一个重要方面。目前,成渝地区部分司法机关在制度上已经具有一定程度的协同基础,但是在协同机制上仍有缺陷,即公益诉讼检察机制依赖专项监督实施。目前,多个地区检察机关已经广泛应用此模式开展工作,如江苏省如东县人民检察院督促整治噪声污染保障风电场项目,山东省齐河县人民检察院诉高某宝、王某城等人污染环境刑事附带民事诉讼环境公益案件等等[8];但成渝地区自主协作开展专项监督较为薄弱,这使得区域协同缺少有力抓手。

(三)跨区域协同司法服务保障力度欠缺

在成渝地区双城经济圈的建设过程中,有关新能源创新利用的内容将会大量涌现,因此需要进一步加强司法在新能源领域多方面、多维度、系统性的维护。成渝地区的迅速崛起势必会提高能源浪费和破坏生态环境的风险,这与可持续发展的政策相背离。当前,对于成渝地区双城经济圈内含长江、嘉陵江与乌江等生态走廊的区域,“恢复性司法实践和社会化综合治理”的执行与裁决体系仍有待深化提升。此外,两地的司法资源仍需要进行整合和共享。对此,可以通过联合发布司法建议、司法案例和司法调研等方式共同推动成渝地区法治宣传活动的协同发展。目前,两地法治的研究还没有达到共创和共享的水平。尽管成渝地区双城经济圈正在加速其发展步伐,但仍然缺乏成渝地区双城经济圈的法治云平台和法治论坛等机构来为其提供坚实的理论基础。

四、绿色低碳产业区域司法协同的完善路径

(一)完善相关法律规范

首先,在立法宗旨上,区域生态环境协同立法应当在法律法规规定的范围内树立人与自然和谐相处、区域生态环境利益与区域环境质量整体性提升的共同性等立法宗旨[9],转变以环境要素划分部门的传统立法观念,以生态文明法治理论中的整体主义观为其提供思想基础与方法引导,做到区域协同立法,法院协同制定裁判规则、法院协同制定裁判基准。其次,在立法原则上应当坚持绿色发展原则、风险预防原则,区域协同立法原则,实现区域统筹联治源头和系统性管理。最后,在实施层面应当做到立足整体,统筹规划,多管齐下,主动衔接环境法典编纂,在区域协同立法领域确立立法属性与体系定位,在环境要素内在关联与生态整体性保持的基础上构建跨区域型现代化环境治理体系。同时,构建区域协同立法体系不仅要考虑区域环境的整体性,也要尊重行政区划划分的合理性,在法律法规空白的部分积极创设规则填补漏洞,避免法律法规与创新立法的交叉重复,减少上位法与下位法的冲突。

(二)落实司法能动的理念

首先,面向成渝地区的绿色发展、节能减排的能动司法需要以“适度能动”为尺度。法律的谦抑性不应当仅仅体现在刑法领域,还应作为司法的一项重要特征。[10]司法能动应当处理:在能源公益诉讼案件的推进过程中可能出现诉讼主体不适格,法律责任无人承担,而成渝地区司法审判的裁量标准和基准不统一,可能会出现同案不同判的现象,以及导致检察机关延迟介入或无法介入的困境。为此,应汲取中国环境司法专门化实践的成功要素,探索适合中国的涉碳法律纠纷专业化解决策略,优化相关民事和行政公益诉讼体系,构建针对碳排放案件的集中管辖机制。

其次,要从立法层面推动能动司法。统一立法方向、促进区域内的联合立法,需要进一步提升政治意识、加强责任感,并在更高的层次上思考如何在区域内协同立法。要始终坚守以人民为中心的发展观念,并遵循成渝地区“一盘棋”的发展战略,进行全面的规划、统一的策略和科学的法律制定,促进从高层规划到法律制定的转型。

再次,要推动软法与国家强制性法律法规相结合,促进司法的发展。软法虽然不具有国家强制执行力,但是软法可以细化能源领域的具体规则,推动软法规制与硬法规制的协同深化发展,同时建立在既有的社会管理和市场纠纷解决体系基础上,构建两者与司法之间的衔接机制,确保法律效力的有效转化和执行。

(三)加强绿色低碳产业区域司法协同力度

近几年,许多法院发现,仅靠法院系统内部合作一直存在办案瓶颈的问题,不仅不能提升司法前置环节运行质量,而且很难形成环境司法合作长效机制。鉴于此,法院应当重视横向协作,加强与自然环境资源局、林业部门、能源部门的沟通与合作,加强司法审判与执法过程和检察程序之间的衔接,从而实现环境执法证据的固定机制,环境公益诉讼中行刑衔接机制和生态环境损害赔偿磋商机制等,逐步建立多机构参与,综合化环境修复的长效机制[11]。另外,法院应当加强与社会各界的协作,形成以法院为主导,社会共同治理的局面。

成渝地区内部的纵向协调问题,主要从以下方面进行改善:首先,努力增强诉讼服务的全方位合作。成渝地区的法院都应致力于建立一个推动诉讼服务完整流程的一站式合作机制。加强跨域立案、委托送达以及智慧法院的建设工作,通过创建数据共享平台,用于共享财产查控、典型案例、裁判文书等信息数据,加快促进人工智能与司法融合,从而激发法院的协作活力和能动性。其次,在审判事务的各个方面加强合作,两地的法院需要实施强有力的策略,以增强审判各个方面的合作、加强在民商事和刑事等领域加强案件之间的合作;加大跨区域执行事务的合作力度。在执行立案、执行委托以及在线查控和线下执行等多个方面,都需要提供必要的支持和协助。最后,成渝地区的法院应当加强建设数字一体化的智慧法院,构建专注于绿色低碳科技创新的平台,联合打造成渝地区双城经济圈的绿色创新中心与绿色工程项目研究中心。利用信息技术促进成渝两地平台共建、信息互通、共享资源和实务合作,促进两地法院的内部网络系统与线上调解平台的整合和统一,以实现司法信息资源的一体化和在线办公的统一化。

(四)加强重点领域法治保障机制协作

首先,由于成都地区位于四川盆地,容易导致雾霾聚集从而引发严重的空气质量问题。其次,成渝地区共处长江上游,但由于两地的环境治理标准不一,同一片流域可能会出现成都地区水质污染超标但重庆地区没有超标的差异。最后,由于成渝地区地理位置较低,两地风光资源有限,能源储备、调峰能力不足,能源对外依存度较高。因此,成渝地区应当充分借鉴长三角地区成熟城市群的环境治理经验,通过开展研讨会、下发文件等形式确认标准,从而化解在司法协同过程中的阻碍。

成渝地区的经济繁荣与社会安定对中国西部地区的整体进步具有决定性影响。这就要致力于推动全方位的安保措施落实,尤其要加强跨区域刑事犯罪的协同预防,并不断完善跨区域犯罪情况的交流与通报机制,全面实施“诉源治理”工作体系[12]。成渝地区的司法机构在推进“诉源治理”进程中,应着重合作构建多元化的纠纷解决体系,并协同建立涵盖诉外环节的治理联动机制,构建一个整合的机制框架,将诉外的“诉源治理”与诉内的“衍生案件”协同管理起来,以推动成渝地区“诉源治理”的全面一体化发展策略。对此,可在成渝地区构建多元化的国际商务争端解决体系,在具备双语功能的自由贸易在线平台的基础上,成立专门的国际商事纠纷调解中心,实现构建国际贸易争端的解决机制。

参考文献:

[1]2022年成渝地区双城经济圈发展指数报告[EB/OL].(2024-03-07)[2024-06-13].重庆市统计局.http://tjj.cq.gov.cn/zwgk_ 233/fdzdgknr/tjxx/sjjd_55469/202403/t20240307_13012487.html.

[2]Tang Shanpeng,Space. Identity and The Rule of Law: Reflections on The Study Of Regional Rule of Law In China[J]. China Legal Science,2019:117-215.

[3]邓禾,李旭东.论实现碳达峰、碳中和的司法保障[J].中国矿业大学学报(社会科学版)2022(05):37-49.

[4]陈琦华.当代中国司法政治功能内涵及其价值[J].政治与法律,2013(01):76-81.

[5]赵美珍.长三角区域环境治理主体的利益共容与协同[J].南通大学学报(社会科学版),2016(02):1-7.

[6]邓禾,李旭东.论实现碳达峰、碳中和的司法保障[J].中国矿业大学学报(社会科学版),2022(05):37-49.

[7]沈秋豪,陈真亮.区域环境司法协作的实践表征及发展理路探析[J].中国环境管理,2023(01):119-126.

[8]最高检发布“公益诉讼守护美好生活”专项监督活动典型案例[EB/OL].(2023-08-17)[2024-06-17].中华人民共和国最高人民检察院,https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbh/202308/t20230817_625113.shtml

[9]吴鹏.区域生态环境协同立法:理论基础、实践理路与制度因应[J].湖北经济学院学报(人文社会科学版),2023(11):81-86.

[10]陈云生.论司法谦抑及其在美国司法审查制度中的实践[J].上海交通大学学报(哲学社会科学版),2005(05):18-22.

[11]郭武,李梦瑶.论环境刑事诉讼上诉期间生态修复行为的法律定性[J].中国环境管理,2021(02):127-133.

[12]郭彦.成渝地区双城经济圈法治保障体系的构建价值与发展路径[C]//全面推进依法治国的地方实践(2020卷),2021:8.

作 者:卫德佳,西南石油大学法学院副教授

张嘉琪,西南石油大学法学硕士研究生

责任编辑:刘小侨