竞逐安全: 后冲突社会安全供给与公众信任

2024-10-01刘颜俊周礼为王超晨

【内容提要】 国家对暴力的合法垄断需要依靠其强制力量得到公众的信任与支持。然而,在经历内战的后冲突社会中,国家安全部门受到严重冲击,战争中兴起的非政府武装可能持续产生影响,国家被迫与其他非国家行为体竞争向公众提供安全,重建国家安全部门合法性的努力因此面临着复杂多变的形势。本文利用13个国家在2000—2019年的17场内战后展开的23项社会调查、共35035个个体样本数据,基于有序logistic分层线性模型,探讨了后冲突背景下,非国家行为体作为公共安全替代供给者对公众的国家安全部门信任的影响。研究发现,反政府武装、亲政府武装、传统社会组织等安全服务替代供给者都显著削弱了公众对警察部门的信任。进一步的异质性分析表明,亲政府武装对军队信任的削弱作用在个体安全感较低的公众中更强,而传统社会组织对公众的警察信任的削弱在其组织成员当中更明显。在后冲突社会中考察各政治行为体对安全供给的竞逐以及公众对国家信任的重建,对于理解内战后安全秩序动态、发展国际安全援助与合作的在地化实践、实现可持续的和平具有重要启示。

【关键词】 国家安全部门信任 安全供给 后冲突社会 非政府武装 国家安全

【作者简介】 刘颜俊,北京大学国家治理研究院、公共治理研究所研究员,北京大学政府管理学院长聘副教授。

电子邮箱:yjpku05@126.com

周礼为,北京大学政府管理学院博士研究生。

电子邮箱:zhouliwei1995@126.com

王超晨,北京大学政府管理学院硕士研究生。

电子邮箱:1047724707@qq.com

一、 引言

国家安全的稳固离不开对暴力的合法垄断,这要求公民基于同意而非恐惧或利益的认可。只有当公民足够信任国家安全部门,才会自愿放弃使用武力保护自身的权力,同意国家对暴力的垄断,避免整个社会陷入暴力的循环。① 因此,充分把握公民信任或不信任国家安全部门的原因,对提高国家安全水平,特别是提升后冲突社会中的安全与稳定、实现世界和平格外重要。

既有对公民国家安全部门信任的研究或基于理性选择制度主义,重视安全服务绩效和程序合法性,主张公众对国家安全部门的信任受国家所提供的安全服务质量的直接影响②;或倾向于政治文化范式,强调政治效能感和身份认同等因素对公民信任的影响③;或从社会心理学视角出发,探讨公众与政府接触过程中异质性的心理和行为特质对其信任水平的影响④。然而,这些研究多基于和平或发达国家,在被内战(Civil War)蹂躏的国家,政府努力提升公共安全服务质量、改善社区秩序、增加与公民良性接触,却难以增进公民对安全部门的信任①,这对已有的国家安全部门信任理论带来挑战。

本文认为,产生上述矛盾的重要原因在于,对国家稳固(State-Consolidated)地区的关注使已有研究默认了国家是公共安全服务唯一的提供者,掩盖了现实中许多国家无法有效垄断公共安全供给的事实。在内战国家或有限国家地区(Areas of Limited Statehood)中,公民对国家安全部门的信任可能受公共安全服务的替代供给者的干扰;政府权威受到非国家行为体的挑战和制约,中央政府缺乏贯彻执行决策、合法垄断暴力的能力。② 但是,这些社会并不总是处于无政府或无人管辖的状态。③ 在这些地区,暴力成为权威与秩序的来源④,非国家行为体也掌握暴力,在其控制范围内有可能代替政府提供公共物品并治理社会。研究发现,印度、秘鲁和斯里兰卡等国家的反政府武装会在占领区内提供安全、教育和医疗等公共物品。⑤ 传统社会组织和地方权力网络所代表的地方秩序,也在其控制范围内以非正式规则、社会协调模式解决集体行动和公共产品供给问题。例如,科特迪瓦、利比里亚、尼日利亚的传统社会权威确保了贫困地区的安全与发展。⑥

为捕捉国家无法有效规制社会的情境下,与政府竞争提供公共安全服务的非国家行为体对公众的国家安全部门信任的影响,本文以爆发过内战的后冲突社会(Post-Conflict Societies)为背景展开探讨。内战削弱了后冲突社会中的国家能力,滋生出更多非政府武装。尽管战争具有促进国家发展常备军、整合与垄断暴力、强化国家能力的功能①,但内战对于国家建构而言是一种“错误的战争”(Wrong Kind of War)②。这是因为内战可能导致国家分裂,造成一国物质与人力资源的内耗,会直接损害国家经济和武装力量,严重削弱国家垄断暴力的能力。③ 内战后,政府期望通过安全部门重建与改革以巩固权威与秩序,但战争造成的社会动荡和政府强制力水平下降给非政府武装带来活动契机。战时双方军事动员导致战斗人员激增,也为非政府武装在战后持续发挥影响提供了可供招募的人力资源。此外,政府在地方社会重建权威的努力也受到传统社会组织的挑战。当国家依靠警察、法院等代理人在地方社会执行成文法律法规时,可能与借助传统习惯法提供秩序的传统社会组织产生摩擦。国家要重获公众对其垄断暴力的同意,势必受到这些公共安全的替代供给者的影响。因此,经历过内战的后冲突社会是探索国家安全部门信任与非国家行为体间关系的理想背景。

本文以13个国家在2000—2019年的17场内战后展开的23项社会调查、共35035 个个体样本数据为基础,建立有序logistic分层线性模型(Ordinal Logistic Hierarchical Linear Model),检视了后冲突社会中非国家行为体作为公共安全服务的竞争性供给者对公众的国家安全部门信任的影响。研究发现,非政府武装(无论是反政府武装还是亲政府武装)和传统社会组织等安全服务替代供给者将在不同程度上削弱公众对警察的信任。进一步的分析发现,亲政府武装对军队信任的削弱效应在个体安全感较低的公民中更强;传统社会组织对公众的警察信任的削弱效应在其组织成员当中更明显。

二、 国家安全部门信任与公共安全产品的竞争市场

一般而言,公众对国家安全部门的信任水平取决于政府安全服务质量、政治和社会文化、公众自身的心理特质和与政府接触的经历等。然而在后冲突社会,国家需要与非政府武装和传统社会组织竞争向公众提供公共安全服务的机会。因此,公众对国家安全部门的信任同样可能受到这些替代性安全供给者的影响。

(一) 国家安全部门信任的来源

既有对国家安全部门信任的研究主要有理性选择制度主义、政治文化和认知/社会心理学三种分析路径。理性选择制度主义假设个体追求自身效用最大化,将制度视作人为设计的、塑造人类互动模式的社会博弈规则,主张公民对政府机构的信任源于制度绩效与程序正义。这其中,国家安全部门信任的制度绩效说认为,提供高质量的公共服务能增进公众对政府的支持①,因此公众更信赖能够有效保护公众安全、维护社会安定的国家安全部门。基于发达国家的调查揭示了社会秩序失范、不文明行为与低警察信任水平间的相关性,为制度绩效说提供了实证证据。② 相较于制度绩效说对安全服务结果的重视,程序正义说更关注公共服务供给过程的公正合法。①政府提供符合程序正义、尊重公民、便于公民参与的良性接触渠道,能够显著促进公民对政府部门的信任。② 理性选择制度主义范式默认公民对国家安全部门的信任会随着安全服务质量和过程的改善而增加,但这一理论忽略了公民本身对公共服务的预期和相对剥夺感的作用。一方面,只有当服务质量的提升达到公民预期时,其信任才会提升;另一方面,公共安全服务的不公平分配,可能有损公民对安全部门的评价。③ 这一理论还忽视了归因过程效应(Processes of Attribution)的影响。如果国家之外的行为体与国家同时提供公共安全服务,只有当公民将安全服务成果归因于国家而非他者时,才会增强对安全部门的信任。

相较于理性选择制度主义对客观制度绩效与程序的关注,政治文化的分析路径更强调公民个体层面的主观政治态度与观念的影响。已有研究发现政治效能感与安全部门信任之间存在正相关关系,那些自信能影响政治制度和政府决策的公民往往更信任警察。⑤ 如果公民国家认同感强、政治信任水平高,则更有可能将国家和政府目标视为自身目标,与国家安全部门合作以改善社群安全的意愿便更强。① 相反,便会对国家安全部门产生不信任。② 政治文化路径克服了理性选择制度主义拘泥于客观安全服务绩效的局限,引入了对公民主观政治态度的考察,也将分析层次下沉到个体层面,但对国家宏观层面因素的影响仍然关注不足。

政治文化路径聚焦于人们针对特定政治对象的偏好、情感与认知③,认知/社会心理学路径则关注人类更深层而普遍的心理机制,例如将人格、道德/价值、个体经历等视作塑造安全部门信任的主要因素。价值观如同透镜,使不同个体面对相同信息时产生异质性的心理反应④,人们的风险偏好、威权人格等因素均会导致国家安全部门信任水平的差异⑤。这一路径也认为个体政治观念的形成取决于人们如何认知和接触世界⑥,主张公民接触政府安全部门的经历将深刻影响其安全部门信任。公民因寻求帮助而主动联系安全部门的正面接触会增加对后者的信心,因犯罪嫌疑而非自愿地、负面地接触安全部门则会降低其信任。⑦ 基于中国的实证研究也发现,积极参与基层社区事务的公民对警察的信任水平更高。① 认知/社会心理学提供了理性选择制度主义范式所主张的制度影响安全部门信任的具体机制,也试图追溯政治文化范式的认知与行为根源,但对国家层面结构性因素关注仍不足。尤其是在安全服务供给者林立的后冲突社会,公民对国家安全部门的信任显然会受多种因素的影响。

事实上,上述三种分析路径无法有效解释后冲突社会国家安全部门信任失灵的困境,原因在于它们大多基于发达国家或政权稳定的发展中国家的经验。这些研究所暗含的前提假设之一,便是国家已垄断了安全服务供给,安全服务的提供者本身并未被当作变量加以分析。然而在经历过内战的后冲突社会,政府军、叛军和其他非国家行动者常常在各自势力范围内提供安全服务,国家无法在领土内垄断暴力,也无法垄断对公民安全服务的供给。此时,后冲突社会形成了公共安全产品的竞争市场,公民对安全部门的信任将不可避免地受到这些非国家行为体的影响。

(二) 公共安全产品的竞争市场

以布坎南、唐斯等为代表的公共选择理论将国家视作公共产品服务交易的市场,政府与市场、私人部门与公共部门在与公民的交易中并没有明确的界限。② 特别是在国家并未建立起稳固统治的地区,国家需要与社会中其他机构竞争社会控制权③,这其中也包括对暴力和安全服务的控制。因此,围绕安全这一公共产品,在当今世界诸多政局不稳的后冲突社会,形成了以国家和各类非国家行为体为供给方、以公民为需求方的竞争市场。

国家是天然的安全服务供给者。在刚经历过战乱、充斥着不安与利益冲突的后冲突社会,如果公民无法得到安全保障,便会成为难民而遭受暴力伤害,或加入武装力量用暴力对抗暴力①,社会随时面临再次爆发战争的风险。国家的责任是结束混乱和维护安全秩序。国家是人们在相互敌对的自然状态下让渡出一部分权力所形成的利维坦,它拥有合法垄断暴力和规范社会的权利,负责给众人提供集体安全②;提供公共安全是国家合法性的重要来源③。国家供给可有效解决公共产品的外部性和边际启动成本过高等问题④,国家提供安全服务可以有效解决这类资源配置当中的市场失灵。

但在后冲突社会中,国家安全部门常在战争中受到重创,导致国家无法有效垄断暴力、提供安全秩序。⑤ 一方面,国家安全部门作为内战主要参与者,本身就是叛军打击的目标,战争使其实力严重受损,无力应对后冲突社会中持续的暴力冲突。⑥ 另一方面,内战导致的国家分裂、人力和物质内耗以及经济衰败严重削弱国家能力,导致国家安全部门失去对暴力的垄断。⑦在暴力泛滥的后冲突社会中,警察、司法等国家安全部门运作困难,相较求助于这些正式部门,诉诸私人暴力或加入更强有力的组织便可能成为公民保护自身安全的合理手段①,非国家安全提供者也可以顺势扩张势力范围。

虽然国家无法建立起有效统治,但并不意味着后冲突社会无人治理。②相反,非政府武装会在后冲突社会兴起,在国家政权不稳固或缺失的地区,代替国家提供公共服务。首先,非政府武装并不会因为内战结束而消失。内战可能以停火而非某一方彻底被歼灭的形式结束,因此叛军在战后可能暂停活动而非彻底消失;就算彻底摧毁叛军,国家在战后重建合法性时也可能因安全部门的过度扩张而引起公众怨恨与不满,滋生新的反政府武装③;有时,叛军也会赢得内战胜利,从而巩固在根据地的统治④。其次,内战对国家安全部门的破坏也可能促使政府与叛军之外的非政府武装合作,为后者提供发展契机。内战结束后,为了在财政、人员紧张的情况下快速恢复秩序,保障公共安全,政府有时会将军队和警察的部分职能外包于私人武装力量,弥补安全供给能力的不足。⑤ 再次,内战对社会结构的重塑有利于非政府武装在战后的扩张。在内战双方高强度的战争动员下,政府军和反叛军数量急剧上升,但战争结束后的经济萧条会导致失业率上升,这些人员在解除武装后缺乏充足的再就业机会,便可能加入非政府武装团体。最终,这些非政府武装团体持续发展壮大,在自己的控制范围内替代国家提供治安、行政或其他公共服务,逐渐建立起统治权威。⑥ 这一现象的后果便是国家进一步失去对暴力的垄断,如果公民意识到国家安全部门无力保障安全与秩序,对国家安全部门逐渐失去信心,会转而接受非政府武装的安全服务。基于此,本文提出第一个供实证检验的研究假设。

H1: 后冲突社会中,非政府武装数量越多,公民对国家安全部门的信任水平越低。

根据与政府间的关系,非政府武装可大致区分为反政府武装和亲政府武装两类。反政府武装与政府武装的对抗将不可避免地削弱公众对国家安全部门的信任。首先,反政府武装的有组织暴力直接挑战国家安全部门的权威,这本身就是国家无力提供有效安全服务的表现。其次,反政府武装控制地区公民的安全威胁往往大于政府军控制区。① 当国家不再垄断暴力,制度化程度较低且处于资源优势地位的反政府武装便可能在其势力范围内实施掠夺、恐吓和屠杀等行为。② 公民则可能将这些安全威胁归咎于国家安全部门的失职。最后,反政府武装也可能在占领区内替代政府治理社会,从而侵蚀、分散国家的统治合法性。相关研究发现,为寻求当地公众支持和降低对占领区的控制成本,一些反政府武装会提供税收、司法、行政和其他公共治理服务,从而削弱公众对政府的支持。③ 基于此,本文提出研究假设如下。

H2: 后冲突社会中,反政府武装数量越多,公民对国家安全部门的信任水平越低。

已有研究大多关注反政府武装对公众政府信任的影响,却对亲政府武装的影响分析不足。亲政府武装与公众的安全部门信任间的关系较为复杂。首先,与反政府武装作用机制类似,组织制度松散的亲政府武装同样存在滥用暴力的可能性。① 这可能是因为,其一,政府与亲政府武装之间的委托-代理问题,政府资助并不等同于完全控制,亲政府武装有自身不同目标;其二,政府资助可能是亲政府武装采用掠夺性手段的诱因。资源动员理论认为民兵组织不需要从民众中募集资金、人员,因此与当地民众维持良好关系的意愿更低。除此之外,亲政府武装的存在本身也意味着国家当前的军事力量不足以独立保卫领土完整与和平,向公众释放出政府军不值得信任与依靠的信号。② 其次,在国家无法有效治理的边缘地区a799be848927a9e63180966b82fd9a4019bfb5a7bf05bc1e18777524608d44ef,亲政府武装建立起审判裁060bb46ce0e242d2027b9935f4ccf12a5d53b129404dc26fcfa00bf8c448bb2b决和争端解决机制,替代国家提供稳定的社会秩序,会增强公民抵制叛军的动机,③并在以下方面有利于提高公民对国家的忠诚度④。其一,弥补内战中国家机构信任的损失,战争造成的社会失序致使公民丧失了对国家安全部门的信任,公民担忧国家在战时的掠夺政策是否会延续,此时亲政府民兵能够以较低成本提供公共安全,帮助克服国家战后财政困境,缓解公民对国家机构的不信任;其二,亲政府武装以私有化部门为主要形式,内部腐败程度相对较轻,可能比国家垄断的公有部门具备更高的工作效率⑤;其三,亲政府民兵的存在,有利于防止专制主义政体权力过度集中,有助于保护处于弱势地位的反对派,利于公众监督国家安全部门⑥。既有研究提供了两个方向上的洞见,但多基于案例或单一国家分析,由此本文提出两个竞争性的假设如下。

H3a: 后冲突社会中,亲政府武装数量越多,公民对国家安全部门的信任水平越低。

H3b: 后冲突社会中,亲政府武装数量越多,公民对国家安全部门的信任水平越高。

非政府武装对国家安全部门信任的影响可能在具有不同心理特征的群体间存在异质性。既有社会心理范式的政府信任研究中,个体安全感知是解释国家安全部门信任最重要的个体心理变量。当人们对其所处环境的安全风险更加敏感、对暴力和犯罪更加恐惧并更怀疑社区邻里时,这种个体不安全感会导致人们对国家安全部门评价更低。① 相反,当所处环境治安水平提高,人们的安全感提升时,便会对国家安全部门予以更高评价。基于公众在个体安全感上的差异,非政府武装对国家安全部门信任的削弱作用可能存在个体层面的异质性。如前所述,非政府武装削弱国家安全部门信任的重要内在逻辑,是公众将前者引起的安全威胁归咎于国家安全部门的失职。然而,这一逻辑成立的前提是公众主观上感受到不安全。如果公众并未感知到强烈的安全风险,便很难触发他们将安全风险归咎于政府失职的心理归因过程。相反,如果公民有着较强的不安全感,那么非政府武装的活跃便非常可能促使公民将不安全感转化为对国家安全部门的不信任。基于此,本文提出研究假设如下。

H4: 非政府武装对国家安全部门信任的削弱效应在个体安全感知较低的公民身上更大。

除了非政府武装,传统社会组织也是代替国家提供安全服务的重要角色。传统社会组织的存在首先是历史惯性的结果。本文所关注的被内战蹂躏的国家往往带着“第三世界”“后殖民国家”等标签。殖民者曾在这些国家实施“间接统治”战略,赋予传统社会组织广泛的地方治理权,但如果国家的独立革命并未伴随深刻的社会变革,相对封闭的社会环境会使传统社会组织免于市场化冲击而长期保持稳定。此外,统治者控制社会的策略之一就是赋予传统组织机构治理权,因为国家能力有限,政治领导人只能通过分配更多资源的方式建立与传统社会组织的联系,以强化对地方的控制与动员能力,产生“国家蓄意强化那些实施与国家相反规则的机构”的怪异现象。

关于传统社会机构对国家安全部门信任水平的影响,学界亦存在两种对立的观点。首先,国家与社会机构争夺社会控制权,国家试图让民众服从正式法律而非其他社会组织制定的规则,但在长期实行习惯法的地区,国家安全部门推行法律规范的时候可能要付出一定的社会代价。代表正式法律的安全部门与代表习惯法的传统社会组织之间更多的是冲突而不是合作②,因此传统社会组织替代国家提供公共安全产品,将会削弱公民对国家安全部门信任。其次,国家在向社会渗透的过程中,国家与社会机构、正式部门与习惯法也可能形成某种互利的状态。③ 社区机构诸如部落酋长、宗族首领和社区领袖与国家的互惠帮助构架克服以下三个方面障碍:其一,信任障碍,同非国家武装类似,地方精英建立起自发组织的治安巡逻和冲突裁决系统,强制执行某种社会规范,提供稳定的社会秩序,可能加强公民对国家机构的信心;其二,信息障碍,非正式法律与正式司法的相容性有利于增强公民对其法律角色和义务的认识,国家与社区机构的合作也为国家了解基层矛盾提供了具体信息④;其三,协调障碍,国家与社区的互利可能提升国家政策的包容性,增加公民对政策的理解与共识。

值得注意的是,国家与传统社会组织间的合作关系往往建立在国家能力强大到足以主导并利用后者治理社会的基础之上,但在本文关注的被内战蹂躏的国家,国家能力的相对不足和传统社会组织的强势使得二者之间相互替代甚至对抗的可能性更大。一方面,在国家能力有限但传统社会秩序强大的地区,政府无法满足公众对安全、秩序和公正的诉求,传统社会组织替代国家提供这些公共品,公众便缺乏对国家安全部门的认知和信任。另一方面,国家试图在这些区域强化对社会的控制,就必须借助警察、法院等机构,使民众服从国家制定的法律法规而非传统社会组织的地方性规则。然而,这些传统社会组织会顽强抵抗国家取代旧有规则的努力,从而形成与国家的对抗关系。① 因此,本文提出以下假设,并对反向假设保持开放。

H5: 后冲突社会中,传统社会组织影响力越大,公民对国家安全部门的信任水平越低。

更进一步地,本文认为上述两种相反观点的出现部分由公民的社群身份异质性造成。根据与传统社会组织的不同关系,可将公民分为两类,即传统社会组织成员和非传统社会组织成员。当国家安全部门代表的正式规则与传统社会组织代表的非正式规则发生接触、互动甚至交锋时,作为非正式规则使用者、裁决者的传统社会组织成员可能面临更多利益、权力和价值观的挑战②,因此对国家安全部门更不信任。相较之下,非传统社会组织成员感受到的冲击更小。据此,本文提出以下假设。

H6: 较之非传统社会组织的成员,传统社会组织成员对国家安全部门的信任水平受传统社会组织影响力的负面作用更大。

值得指出的是,本文同时关注了军事武装、警察和司法机构三类国家安全部门。军事武装力量是国家垄断暴力的工具,具有保卫共同体免受他国或其他武装团体侵害的功能,直接承担着维持后冲突社会和平稳定的责任。警察和司法机构则分别负责维护社会秩序与裁决争端纠纷,以期帮助国家在内战后增强国民忠诚、重建统治权威、抵御叛军入侵。③ 基于三个部门的功能差异,非政府武装和传统社会组织对各部门公众信任的影响效应可能存在异质性。其中,非政府武装更可能影响公众对军事武装与警察的信任。由于军队和警察主要依靠强制力保障公众的和平与安全,而非政府武装作为有组织的暴力集团,一方面可能直接挑战和平与安全,损伤军队与警察的治理绩效;另一方面也可能在控制区域内替代军队和警察提供安全服务,从而竞争因安全感提升所产生的公众信任。传统社会组织则更可能影响公众对警察和司法机构的信任。警察和司法部门主要借助成文法规制社会、解决纠纷,传统社会组织则依靠习惯法发挥类似功能,因此在传统社会组织势力较强的区域FBa4+yKjVEPH1dbirju10gua4HRP3eRtUrdd6brACy4=,警察和法院在执法、司法过程中很有可能与之发生冲突,从而削弱公众信任。

三、 研究设计

本文建立了2001—2019年,涵盖13个国家样本、35035个个体样本,涉及17场内战的数据集。国家层次样本的选择依据首先是爆发过内战。内战对中央政府权威带来极大挑战,对国家安全部门造成巨大破坏,可能在全国范围内改变公民政治心态。内战数据主要来源于战争相关因素数据库(TheCorrelates of War Project, COW)和乌普萨拉冲突数据库(Uppsala ConflictData Program, UCDP)。① 其次是在战争结束后的0~10年内,该国家或地区进行了国家安全部门合法性重建工作,例如提出国家安全部门改革措施等,且有社会调查问卷统计了公民对国家安全部门的信任评价。由于缺乏调查数据,阿富汗、叙利亚、肯尼亚、中非、乍得等发生了较大规模战争的国家没有纳入研究。在纳入分析的13个国家中,菲律宾、尼日利亚、苏丹和也门发生了两次内战,详情见表1。

由于本文关注国家和个体两个层次因素对公众信任的影响,二者存在明显的多层嵌套关系,且用于测量信任的变量属于定序变量,因此使用有序logistic分层线性模型进行量化检验。首先,普通最小二乘法回归难以区分个体因素与集体因素的影响,但有序logistic分层线性模型能分离出不同层次分组的组间差异(国家层次间变量差异)和组内差异(个体层次间变量差异),并通过识别回归结果方差中组间差异的比例估计出国家层次因素的解释力。其次,多层嵌套结构的数据存在误差项方差不恒定、不呈正态分布和不同层次变量间高度相关等问题,不满足最小二乘法回归的适用前提。有序logistic分层线性模型在每个国家层次分组上单独运行个体层次模型,最大程度上将层次间变量相关性的影响降至最低,从而克服社会科学统计中常见的生态谬误(Ecological Fallacy)和简化论谬误(Reductionism)。① 海外政治学实证研究常将这一模型用于分析宏观、中观层次变量对公众个体政治参与的影响②,国内政治学和公共管理领域也有学者将该模型用于对政治信任的分析③。

(一) 因变量

因变量“国家安全部门信任”的数据来源于亚洲民主晴雨表(AsianBarometer Survey, ABS)④、非洲民主晴雨表(Afrobarometer, Afro)⑤、阿拉伯民主晴雨表(Arab Barometer, Arab)①、南亚民主调查(The LoknitiProgramme for Comparative Democracy, Lokniti)② 和世界价值观调查(World Values Survey, WVS)③。这些数据库分别提供了对亚洲、非洲、阿拉伯、南亚和全球公民的政治、经济、社会态度和价值观的调查。本文关注的国家安全部门主要包括警察、司法机构和军事武装。在上述数据库中,测量公众对安全部门信任水平的对应问题为“请问您在多大程度上信任公共安全部门(警察)、司法机关(法院)和武装力量(军队)”。来自不同调查项目的原始数据对这些因变量的编码规则并不相同④,本文处理数据后得到对三个安全部门从“一点也不信任”(值为0)到“非常信任”(值为3)的递增定序变量。

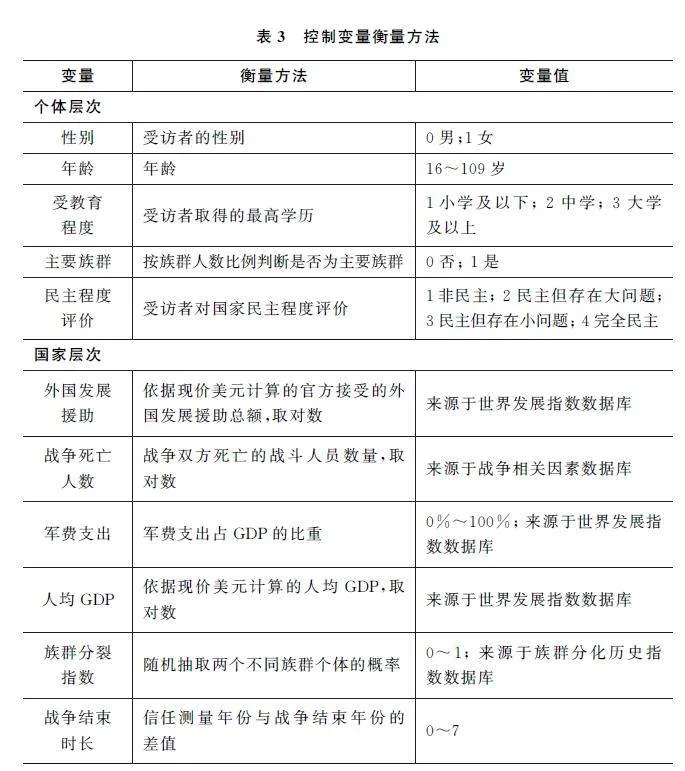

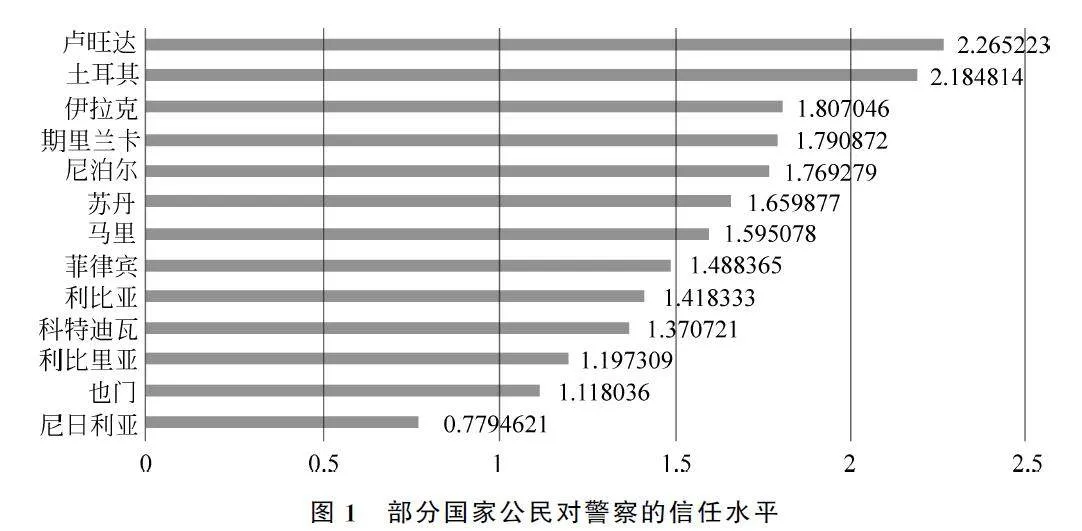

图1、2、3分别报告了部分国家公民对警察、司法机构和军事武装的平均信任水平,不难看出公民对三个国家安全部门的信任水平存在明显差异。本文将在实证部分分别报告三个国家安全部门各自的回归结果,以展现其影响因素的差异。

有序logistic分层线性模型需要因变量在国家层次样本间存在足够的差异。为检验这一模型适用前提,本文首先建立单因素方差分析模型检验组内相关系数(Inter-Observer Reliability, ICC)大小,以警察、司法机构和军队信任为因变量的ICC结果见表2。单因素方差分析模型结果显示:因变量在国家层次组间存在较大差异(ICC大于0.1)。国家层次的组间差异分别能够解释公众对警察、司法和军队信任水平差异的19.15%、12.58%和21.53%,其余的80.85%、87.42%和78.47%需通过个体层次的组内差异解释,数据存在嵌套结构,有必要通过有序logistic分层线性模型识别国家层次因素的影响。

(二) 自变量和调节变量

自变量“反政府武装数量”的数据来源于武装冲突地点与事件项目数据库(The Armed Conflict Location & Event Data Project, ACLED)①,ACLED记录了1997年至今全球范围内255389条报道的政治暴力和抗议事件的信息。参照衡量反政府武装的常见方法,本文通过记录从战争结束年份到问卷调查年份发生的政治暴力中,与政府军和警察冲突的武装组织个数,以得出反政府武装数量。② 自变量“亲政府武装数量”的数据来源于亲政府民兵数据库(Pro-Government Militias Database, PGMD)。该数据库将亲政府武装定义为“由国家政府资助的装备武器的有组织的非正规安全部队”。③参照已有研究,本文以从战争结束年份到问卷调查年份该国存在亲政府武装个数进行衡量。① 自变量“非政府武装总数”由上述两个自变量相加后得出。

自变量“传统社会组织影响力”的数据来源于民主多样性数据库(Varieties of DemocraccEGhh60U0Z8AJSB8HhR8vw==y, V-Dem)。② 本文以问题项“如果现政权失去了特定团体的支持,政权将有多大的可能性崩溃”测量传统社会组织影响力。该问题的选项有农业精英、民族或种族团体、宗教团体和地方精英等共13个团体,崩溃可能性取值范围为0%~100%,数值是当地区域国别研究专家依据历史国情给出的主观打分。③ 乔尔·米格代尔(Joel S.Migdal)曾指出,国家会和地方酋长、地主、富农和部落首领等争夺社会控制权④,因此本文以该问题项中的农业精英、民族或种族团体、宗教团体以及地方精英(包括传统酋长)的影响力总和衡量传统社会组织影响力。

调节变量“个体安全感知”来自世界价值观调查等个体数据中的问题项“您是否经常在家/社区中担心被犯罪行为威胁”,数据处理后得到从“经常”(赋值为0)到“从来不”(赋值为4)的安全感知变量,数值越大则安全感越强。调节变量“是否为传统社会组织成员”的数据来自问题项“您是否为族群共同体组织/宗教协会成员或领袖”,本文将回答为“活跃成员”和“领导者”的样本识别为“是传统社会组织成员”(赋值为1),将回答为“非成员”识别为“非传统社会组织成员”(赋值为0)。

(三) 控制变量

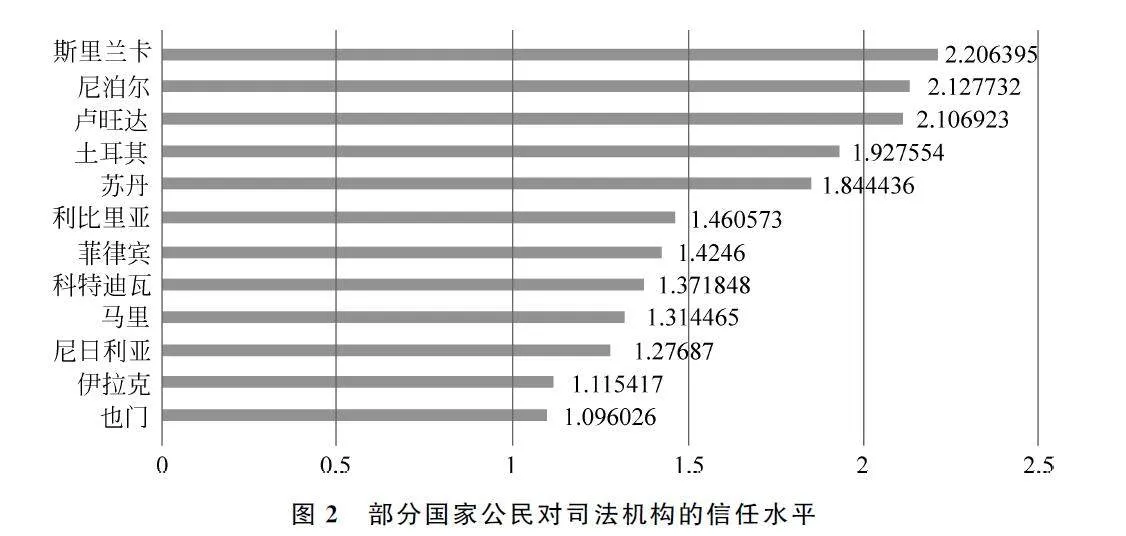

我们在文献综述部分已经论述了与国家安全信任相关研究的常见控制变量。由于数据限制,我们控制了国家层次和个体层次相关因素的影响,对控制变量的衡量方法见表3。

个体层次控制变量数据全部来自调查问卷,我们控制了性别、年龄、受教育程度等人口统计学变量以及“是否为主要族群”“民主程度评价”。① 民主程度感知体现为公民对政权合法性的整体性评价,合法性对代表强制力量的安全部门至关重要;执法部门接受公共监督和遵守法律规章的意愿会影响公民对国家安全部门的评价。

国家层次控制变量中与国家发展相关的控制变量“外国发展援助”“军费支出”(占GDP的比重)和“人均GDP”的数据来源于世界发展指数数据库(The World Development Indicators, WDI)。我们以调查问卷发放年份的数据作为国家层次控制变量的数据。史蒂芬· 克拉斯纳(Stephen D.Krasner)等人发现外部行为者及其援助会促进东道国提供安全、卫生和社会保障等公共物品。② 外部援助也会显著提升法治环境建设和国家治理能力③,从而降低当地暴力冲突和犯罪发生率,提升公民对国家安全部门的信心④。军费支出对国家安全部门的影响较复杂。高额军费支出会直接强化国家军事武装力量,提升政府提供安全公共产品的能力;在高强度内部动乱或外部威胁下,国家往往有更强的动力增加军费支出,也就是说高军费支出的环境有可能意味着其社会暴力水平较高。⑤ 在后冲突社会中,国家也会降低军费支出,以此向叛乱分子发出寻求和平的信号。⑥ 人均GDP代表了国家经济发展水平和公民生活水平,高水平的经济发展有助于增加国家公共产品供给能力,提升人均资源占有量,从而有效降低冲突和暴力发生的风险⑦,进而影响公众对国家安全部门的信任水平。

国家层次控制变量中“战争死亡人数”的数据来源于COW 数据库,COW 记录了战争双方因战斗造成死亡的战斗人员数量,这与迈克尔·吉利根(Michael J.Gilligan)等人用战争死亡人数衡量战争暴力程度类似。① 亚历桑德拉·卡萨尔(Alessandra Cassar)等人的研究证实了经受过暴力的公民的社会信任和政治信任水平往往更低。战争破坏了社会秩序和社会规范,随处可见的施暴者极大地降低了公民的安全感,暴力受害者会产生过度警惕的情绪以及对社会成员和国家安全部门的不信任感②,因此战争的强度也将影响战后公民的国家安全部门信任水平。

国家层次控制变量中“族群分化指数”的数据来源于族群分化历史指数数据库(Historical Index of Ethnic Fractionalization Dataset, HIEF),该数据库提供了1945—2013年间全球165个国家的族群分化指数③,计算方法采用族群研究中广泛运用的赫芬达尔指数(Herfindahl ConcentrationIndex)④,该指数反映了在一个国家中随机抽取两个不属于同一族群的个体的概率。族群分化指数显著影响了社会凝聚力⑤、公共产品供给⑥和暴力冲突强度⑦,因为撕裂的族群身份与不公平和仇恨息息相关,这些因素都会影响公共安全服务的供给、个体安全感知水平,进而影响公民对国家安全部门的评价。

值得注意的是,本文还控制了从战争结束到测量信任的时间间隔。首先,这一时间间隔会直接影响政治信任,公民对政府的信任受战争冲击的效果可能随着时间推移而逐渐减弱。其次,停战到测量信任的时间长度也会影响非政府武装的数量,更长的和平时间有利于政府重建权威并逐渐消灭叛军。但从数据测量的角度看,在识别非政府武装数量时,纳入的时间范围越长,识别出的非政府武装数量也越多。

我们提供了上述所有变量的描述性统计表,见表4。

(四) 模型设计

有序logistic分层线性模型设定如下。个体层次模型:

Yij =β0j +β1jXij +eij (1)

其中,Yij 表示i 国第j 个公民对国家安全部门的信任程度,Xij 为个体层次解释变量,β1j 为其回归系数,β0j 为截距项,eij 为随机误差项。值得注意的是,受国家层次变量的影响,在不同的国家分组间,个体层次模型的回归系数β1j 和截距项β0j 存在差异,因此还需设定国家层次模型如下:

β0j =γ00 +γ01 Wj +μ0j (2)

β1j =γ10 +γ11Wj +μ1j (3)

式(2)和式(3)分别是因变量为个体层次模型截距项(β0j)和回归系数(β1j)的国家层次模型。其中,Wj 为国家层次自变量,γ00 和γ10 分别为两个国家层次模型的截距项,γ01 和γ11 分别是联结国家层次自变量与个体层次模型截距项和回归系数的回归系数,μ0j 和μ1j 为随机误差项。

将式(2)、式(3)式带入式(1)得到组合形式模型:

Yij =γ00 +γ01Wj +u0j + (γ10 +γ11Wj +μ1j)Xij +eij (4)

有序logistic回归采用累积logit模型,Yij 的累积概率是指Yij 落在某一个特定点上的概率,当因变量国家安全部门信任水平结果为m 类别时,其累积概率pm 为:

pm =p(Y ≤m x)=p1 +Λ +pm (m =1,2,3,4) (5)

其累积概率模型为①:

Logit(pm )=ln( pm/1-pm) =τm - [γ00 +γ01Wj +u0j + (γ10 +γ11Wj +μ1j)Xij] (6)

四、 实证分析

表5中模型1、2、3分别是结果变量为警察信任、法院信任和军队信任的随机截距模型,用以估计非政府武装总数、传统社会组织影响力和个体安全感知对安全部门信任的影响效应。本文使用有序logistic回归进行拟合,输出结果为发生比率(Odds Ratios)。模型1中自变量非政府武装总数所输出的发生比率值为0.9786,且在95%以上的置信区间显著,表明非政府武装总数每增加一个单位,公众警察信任提升一个等级的可能性下降为原先的0.9786倍,这意味着非政府武装数量的增加削弱了公众的警察信任。同样地,传统社会组织影响力的发生比率也小于1,结果同样显著,表明传统社会组织影响力的增加也会削弱公众的警察信任。相较之下,所有模型中个体安全感知的发生比率均显著大于1,说明个体安全感知的提升有效增加了公民对警察、法院和军队的信任,符合已有理性选择制度主义和社会心理学范式的研究结论。① 在模型3中,非政府武装总数的发生比率显著大于1,表明非政府武装总数的增加会提升人们对军队的信任。表5呈现出较为矛盾的实证结果,因而无法为假设1提供较为明确的证据支撑。然而值得注意的是,这些模型中的非政府武装总数同时包含了亲政府武装和反政府武装,二者对国家安全部门信任存在不同的影响逻辑。即使非政府武装总数一致,反政府武装占绝对多数与亲政府武装占绝对多数两种情形对公众信任造成的影响也存在差异。因此还需进一步分析两种不同的非政府武装对安全部门信任的具体影响效应。

表6中模型4、6、8是用来分析反政府武装数量、亲政府武装数量、传统社会组织影响力和个体安全感知影响效应的随机截距模型,模型5、7、9则是添加了个体安全感知(个体层次变量)和非政府武装数量(国家层次变量)间跨层交互项的随机系数模型,用以估计个体安全感知对国家安全部门信任的影响效应受非政府武装数量的调节。

在表6中,模型4里反政府武装的发生比率为0.9744,结果在95%以上的置信区间显著,这意味着,公民对警察的信任水平随着反政府武装数量的增加而下降。这一结果再次验证了反政府武装对公众信任的伤害。已有研究发现,国家军队与叛军作战以及叛军招募活动所引发的大规模暴力会降低公民对现政权的信任①,甚至促使公民向反叛者寻求保护以免于暴力侵害②。类似地,亲政府武装数量的增加也在95%以上的置信区间引起人们对警察信任水平的下降,这表明就算与政府不存在直接对抗,亲政府武装力量依然不利于公众对国家安全部门的信任。传统社会组织影响力的增加同样会削弱警察信任水平,这呼应了关于传统非正式秩序与公民政治信任间存在负相关关系的发现。③ 模型4的结果为假设2、假设3a和假设5提供了较为可靠的经验证据支撑。此外,在所有模型中,个体安全感知的发生比率均大于1,且均在95%以上的置信区间显著,再次验证了个体安全感对国家安全部门信任的促进效应。

值得注意的是,三个截距模型中,军队和法院的信任水平并未受到非国家行为体的显著影响,这一结果与三类国家安全部门本身的差异有关。首先,在本文关注的后冲突社会背景下,尽管国家未能实现对暴力的垄断,但较之内战仍是相对和平的时期,这意味着政府军的军事行动数量较少,对于公众而言曝光率较低;其次,法院负责的司法诉讼需要公众投入较多的时间与金钱成本,因此人们在日常生活中与法院接触的频率相对较低。对于公众而言,警察相较于其他安全部门的可见性(Visibility)更高,公众对警察的信任水平也更容易受到非国家行为体的影响。

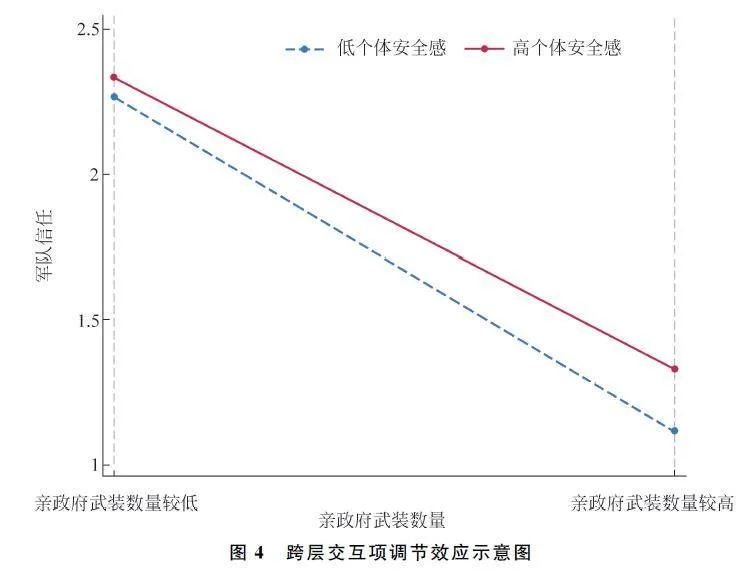

模型5、7、9是加入跨层次交互项的随机系数模型结果,展现了非政府武装与个体安全感之间的交互作用。其中,亲政府武装在模型5和9中对警察和军队信任在95%以上的置信区间上存在显著削弱作用。特别在模型9中,亲政府武装与个体安全感的交互项的发生比率大于1,且在95%以上的置信区间显,从图4中亦可见,当个体安全感较低时,亲政府武装数量对军队信任影响的斜率更大。这表明亲政府武装对军队信任的削弱效应,在个体安全感较低的公众身上更强。如前所述,亲政府武装的资金主要来源于政府而非公众,但由于政府与亲政府武装间的委托代理问题,亲政府武装可能存在难以约束的掠夺公众行为,公众则会将这种安全风险归咎于国家安全部门的失职。当公众对安全风险的主观感知越强烈,这种心理归因过程效应也就越明显,他们对国家安全部门的信任水平也越容易被亲政府武装削弱。因此,模型9的实证结果为假设4提供了佐证。

先前分析中验证了传统社会组织影响力对公众的警察信任的削弱作用,本文继续通过随机截距模型,对传统社会组织成员和非传统社会组织成员进行分组回归,以揭示这一效应在传统社会组织成员和非传统社会组织成员间的异质性①,结果见表7。

由模型10和模型11可知,当公民不是传统社会组织成员时,传统社会组织影响力每增加一个单位,公民对警察的信任程度提高的可能性是原先的0.0152倍;当公民是传统社会组织成员时则为0.0112倍。这表明,传统社会组织成员的警察信任受到比非成员更强的负面影响。如前所述,警察部门代表国家执行成文法律以规制地方社会,且直接位于现代国家和传统社会间冲突的前线,无法避免与依靠传统习惯法维护秩序的传统社会组织间的矛盾。因此,长期接受传统习惯法约束的传统社会组织成员在面对警察的规制时,更有可能产生不信任感。模型10和模型11的结果能够在一定程度上对假设6提供证据支撑。

总体而言,基于有序logistic分层线性模型,反政府武装数量、亲政府武装数量和传统社会组织影响力的增加都将削弱公众对警察的信任。跨层交互项模型的回归结果表明,个体安全感知会调节亲政府武装对公众的军队信任的负面影响效应,亲政府武装数量的增加更容易削弱安全感较低公民的军队信任。分组回归结果则表明,传统社会组织影响力对组织成员警察信任的负面影响比对非组织成员更大。

五、 小结

对于刚刚结束战乱的后冲突社会,国家重建安全秩序、维持和平稳定离不开公民对国家安全部门的信任。既有研究强调政府安全服务质量和公众的个体、社群因素对国家安全部门信任的影响,但在被内战蹂躏的后冲突社会,政府改革安全部门、改善公众互动的努力有时难以增进公众信心。在这些能力有限的国家,非国家行为体会与政府竞争对安全服务的供给,影响公众的国家安全部门信任,但这一因素却并未引起已有研究的充分重视。

本文分析了13个爆发过内战的国家的情况,证实了国家之外的替代性公共安全供给者将削弱公众对国家安全部门的信任。基于分层线性模型的量化分析,弥补了国家安全部门信任研究领域中跨国大样本分析的相对不足,能够有效考察暴力垄断水平、社会组织、经济状况、冲突烈度等国家层面的宏观差异如何影响公众对国家安全部门的信任,并有助于检视国家层面与个体层面因素的交互效应。具体而言,非政府武装力量会与政府竞争安全供给,因此反政府武装和亲政府武装数量的增加都将引起公众对警察信任的下降。进一步的异质性分析也发现,亲政府武装对军队信任的削弱效应在个体安全感水平较低的公众中更强。传统社会组织则在规制社会的制度规范上与政府形成竞争,其成员往往对警察抱有更加强烈的不信任感。

本文的贡献主要体现以下三个方面:首先,本研究聚焦于后冲突社会中国家安全部门的公众信任,将安全供给的非国家行动者(非政府武装和传统社会组织)纳入考察范围。既有研究未充分重视国家无法有效垄断暴力和安全供给的状况。特别在后冲突社会,战争中涌现的非国家行为体在战争结束后继续与国家争夺对社会的统治权。本文揭示了国家及非国家行动者共同构成的公共安全市场何以挑战弱战后国家的合法性,未来或可针对国家与非国家行动者在安全以外的公共产品领域的竞争展开更多分析,以此深入理解战后国家秩序重建、国家能力、国家与社会的关系。

其次,已有研究主要关注叛军等反政府武装提供治理对政府合法性的侵蚀,却对来自亲政府武装的治理关注不足。本文的实证分析则表明,就算亲政府武装并不意欲挑战政府的统治权威,也同样有损于公众的政府信任。这提醒研究者与实践者对亲政府武装提供的安全与秩序保持审慎。另外,既有研究往往只局限于特定的国家安全部门,本文依据安全功能的差异,分别对军队、警察和司法机关三类国家安全部门的公众信任进行检验,发现亲政府武装、反政府武装和传统社会势力因其所提供公共安全产品类型的差异,给不同国家安全部门带来了不同的挑战。

最后,本文也具有一定的现实启发意义。其一,本文对话了冲突陷阱(Conflict Trap)理论,从政治心理的角度回答了为什么陷入内战的国家在未来进一步爆发武装冲突的风险会飙升。冲突陷阱理论认为,内战削弱了经济,摧残着国民,却造就了从冲突中获益的组织与领导人。经济的衰退阻碍着大量年轻人的发展,给军阀和强人带来了潜在的动员招募资源,使他们有能力再次发动战争。① 本文的分析表明,除了经济因素和动员结构,战后公众对政府的信任本身也较为脆弱,这同样为日后冲突的爆发埋下隐患。因此,对后冲突社会的国际援助应不局限于经济层面,也需对政府合法性的重建予以重视。其二,战后国家的决策者应当在重建合法性的过程中平衡好与非国家行为体间的关系。冷战结束以来,战后国家常出于对制度绩效和程序正义的重视,采取行政体制重塑的方式重建合法性②;或限于国家能力的不足,采取“自下而上(Bottom-Up)”或“混合政治秩序(Hybrid PoliticalOrders)”的方式,与非国家行为体共同治理社会①。本文的分析则表明,非国家行为体的过度活跃有损政府合法性,决策者必须在与非国家行为体的合作中充分掌握主动,避免政治权威遭遇非国家行为体的挑战。其三,从事国际援助的第三方应把握适当援助力度,避免无意中削弱受援国的政府合法性。除了非政府武装和传统社会组织,NGO 也可能成为发展中国家公共服务供给的竞争者。学者杰米·尼尔逊-努涅斯(Jami Nelson-Nuñez)发现,当NGO在后冲突地区开展的活动超过一定水平,将削弱公众联系当地政府的积极性。② 因此,第三方组织在提供物质援助的同时也应重视对当地公共部门的赋能,避免替代当地政府的基本公共服务责任。简言之,实践者们需要切实把握战后国家具体复杂的政治社会生态,通过开发国际安全援助与合作的在地化实践,才能更好地推动世界和平与发展。

本文系北京大学公共治理研究所一般年度项目(项目批准号:YBXM 202210)的阶段性成果。