美国国内政治影响对外经济制裁政策研究

2024-10-01庞琴郑娟

【内容提要】 本研究探讨美国总统和议员以及不同党派议员之间的博弈如何影响美国对外经济制裁策略的选择? 通过建立相关博弈模型,本研究发现,第一,总统在总统选举年具有低强度制裁的政策偏好,但是在中期选举年具有高强度制裁的政策偏好。而议员则在两个时期都具有高强度制裁的偏好。总统-议员双方博弈的结果是总统选举年出台的制裁政策强度偏低而中期选举年采取的制裁政策强度偏高。第二, 上述变化趋势在军事安全相关议题的制裁中比在民主人权等其他议题的制裁中更显著。第三,在美国国会内部,一般而言,民主党更偏好高强度贸易制裁,而共和党则更偏好低强度的金融制裁。当国会两院多数党不一致时,两党博弈的结果是制裁法案强度居中, 且随着国会分裂的时间越久,制裁法案的数量出现下降。本研究的创新之处在于突破现有的“外交政策分析”和“国际政治经济学”两种理论模型,提出“国内政治博弈”模型,即以总统和议员的政策偏好及其相互博弈为基础,分析美国对外经济制裁策略的形成机制。研究结果对于当前应对美国制裁具有实践意义。

【关键词】 经济制裁 制裁强度 美国政治 政治极化

【作者简介】 庞琴,中山大学国际关系学院教授,中山大学区域国别研究院高级研究员。

电子邮箱:pangq3@mail.sysu.edu.cn

郑娟,中山大学国际关系学院硕士研究生。

电子邮箱:zhengj228@mail2.sysu.edu.cn

一、问题的提出

本研究通过建立博弈模型分析美国国内政治行为体的冲突与博弈如何影响美国对外经济政策。具体而言,我们以美国对外经济制裁政策为例分析总统和议员以及议员内部不同党派之间的博弈如何影响美国制裁策略的选择。经济制裁是冷战结束以来美国使用最为频繁的对外经济政策工具。然而,现有研究较少解释制裁政策的形成机制,特别是影响美国决定其制裁类型、手段及强度的国内因素。正如丹尼尔·德雷兹纳(Daniel Drezner)所言:“大多数文献都集中于制裁的结果,很少有研究解释发起国何时会威胁或发起经济制裁的行为。”①因此,现有文献很难解释:为什么面对类似的国家和相似的危机事件,美国有时会发动高强度的贸易制裁,而有时却仅使用强度较低的定向金融制裁或者武器禁运? 比如,1992年,阿塞拜疆和亚美尼亚围绕纳卡地区爆发冲突,美国对阿塞拜疆仅采取低强度的援助制裁。② 但在1998年,美国对卷入地区冲突战争的南斯拉夫采取高强度的贸易制裁以及全方位的金融制裁。③ 与此类似,1987年,由于叙利亚涉嫌参与国际恐怖主义活动,美国召回了大使并限制对叙利亚的货物出口和服务;而在2002年,叙利亚被指控支持恐怖主义、推行秘密化学和生物武器,美国却对其实施了高强度经济禁运(economic embargo,即全面贸易制裁)。

如何解释上述差异对于中国以及其他“潜在”被制裁国具有重要意义。如果我们排除经济相互依赖的不对称性等结构性因素, 以及美国与对象国的冲突预期或对象国的政治制度等认同因素, 那么美国国内政治因素应该是造成上述差异的关键之一。罗伯特·普特南(Robert D.Putnam)的双层博弈理论强调美国国内政治博弈影响政府在国际行为中的策略选择。① 具体而言,本文研究旨在回答以下问题:

(1) 在选举压力的作用下,总统和国会议员之间的博弈如何影响美国对外经济制裁的策略选择?

(2) 在国会两党分别控制两院的情况下,两党间的博弈又如何影响美国对外经济制裁的策略选择?

本文的研究结果不仅有利于从理论上完善对美国对外经济制裁政策形成机制的探讨,同时对于我国策略性突破美国高强度制裁具有实践意义。

二、 基本概念: 经济制裁及其强度

经济制裁作为一种经济治国术(economic statecraft), 其实质是“撤销或威胁撤销习惯贸易或金融等经济关系”,目的是改变制裁对象的行为。②为使本研究更加精确,本文将制裁界定为制裁发起方为改变制裁目标国政府的政治行为而采取旨在降低该国经济福祉(总体产出和收益)的措施,如暂时中止两国的贸易和投资等。③ 虽然制裁的最终对象是目标国政府,但承受制裁的主体可以是目标国的个体或者公司(比如针对政治精英的定向金融制裁),甚至是普通社会组织。另外,一般来说,该概念强调的是改变目标国政府的政治行为,而非纯粹的经济政策,比如关税和贸易纠纷。

另一个与经济制裁类似的概念是经济胁迫(economic coercion)。这一概念来源于英国法,“所谓经济胁迫,是指合同当事人滥用其优势地位,采取除暴力强制以外的其他压力(如经济或商业的压力),压制对方当事人的意志,迫使对方违背自主意志而签订合同。”②目前较多在国际法相关的场合使用。经济胁迫和经济制裁本质类似,只不过经济胁迫强调制裁发起国的行为缺乏法理性,而经济制裁作为一种对外政策的表述,更多地被使用在学术研究领域。

经济制裁有多种类别,其中贸易制裁③、金融制裁和援助制裁是最常见的子类别(见表1)。贸易制裁是截断制裁发起国和对象国之间的商品和服务贸易④;金融制裁是制裁发起国剥夺对象国获取本国资本或者进入本国金融市场的制裁行为⑤;援助制裁指发起国延缓、减少或终止援助,或者威胁采取上述措施以惩罚对象国。⑥ 美国的贸易制裁主要由美国国务院经济制裁政策与执行办公室(Office of Economic Sanctions Policy and Implementation)负责执行,金融制裁则由美国财政部外国资产管制办公室(Office of ForeignAssets Control)负责执行,援助制裁则通常由美国国际开发署(USAID)在美国国务院的指导下负责执行。

经济制裁的强度是指制裁造成的发起国的经济成本和对象国的经济损失的程度。强度可以通过对象国的实际经济损失(如折合为以美元为单位的货币损失)来衡量。这种方式的缺点是数据少而且可能存在潜在误差。除非制裁强度很高且对象国整体经济数据比较透明,否则很难准确计算所有直接和间接损失。此外,这种衡量方式容易忽略制裁发起国的成本,因此可能无法准确地衡量发起国意图。比如,有学者认为,由于对象国的实际损失有时难以控制,很有可能发起国(美国)的意图并非造成大面积的人道主义灾难或者说最高级别强度的制裁后果,然而实际结果堪比最高级别。① 考虑到本文重点研究美国制定相关政策时的意图,因此使用政策设计强度,即制裁政策对发起国和对象国整体经济的影响范围来衡量(见表1)。② 一般而言,在上述制裁类型中,贸易制裁对目标国经济的打击强度最高,易对平民及第三方利益集团造成“连锁效应”,对发起国和目标国的影响范围最广。③ 金融制裁通常是对目标国政治领导人及其亲信进行精准打击,对目标国经济打击程度居中④;当然,全面金融制裁也会对目标国造成较大的影响。援助制裁的影响范围相对更有限,其他诸如旅行禁令和外交制裁则对经济活动的影响最小 (见表1)。

制裁政策的强度直接影响该政策在制裁发起国国内民众中的显示度。制裁除了具有对外政策功能,也具有安抚国内民众、提高国内政治合法性的意义。比如,公开严厉地制裁本国的竞争对手/敌国,或者制裁那些进行种族屠杀/军事政变的外国领导人,都有利于提升本国领导人的政治声望和权威。⑤ 在国际危机条件下,制裁发起国领导人采用的制裁强度越高,制裁影响的民众越多,国内外关注度越高,制裁的显示度也越高,越能够彰显领导人的政治权威。当然这种线性关系并非绝对。

三、 文献回顾

哪些因素影响美国经济制裁的类型(强度)? 现有研究主要以西方学者特别是美国学者为中心,侧重于制裁有效性研究①,较少直接解释美国经济制裁政策的形成机制,特别是影响美国经济制裁类型和手段的国内政治因素。本研究将相关解释总结为两种范式:(1)对外政策分析模型,相关解释以国际形势(international context)为中心,包括诸如制裁事件所涉及的议题领域、对象国对美国经济的依赖、对象国的政治制度以及该国与美国的冲突水平及冲突预期等变量。(2)政治经济学模型,相关解释以美国的国内因素如利益集团的偏好为主。值得说明的是,现有研究主要基于对美国经济制裁的经验研究基础之上,因此,下文中如无特别说明,均是指美国对外经济制裁。

(一)对外政策分析模型

1. 制裁所涉及的议题领域

制裁所涉及议题 (issue)的重要性(salience)是影响制裁决策的关键。它与制裁政策强度呈正相关。① 一般而言,针对军事安全或领土冲突等高政治议题,主要采取全面贸易制裁等最高强度手段;对于核扩散或联盟选择等次高级政治议题,制裁强度则相对较低;对于环境、贸易或人权行为等低政治问题的制裁策略强度也相对较低。② 针对这些问题的制裁强度,一般而言,又高于纯粹的经济纠纷。③ 比如,冷战后至2018年,美国针对中美经贸合作方面的制裁力度远低于涉及中国政治领域的经济制裁。④ 不过,随着近年来美国将中美经济竞争安全化,这类制裁上升为高政治议题,强度随之上升。

2. 对象国与美国经济依赖的不对称性

对象国对美国经济依赖的敏感性和脆弱性是美国实施经济制裁的基础。敏感性是对象国对美国经济的依赖程度,而脆弱性则是对象国寻求替代经济依赖的难易程度。① 一般来说,一国对经济制裁的脆弱性取决于其资源能力、政治意愿和政府能力。② 另外,国际社会内部经济资源的可流动性为对象国提供了规避制裁的机会。比如,替代市场、资源供应国或庇护国可以大大降低制裁对象国对美国经济依赖的脆弱性③,并在很大程度上限制美国制裁的策略选择。④ 因此,一般来说,当对象国对美国经济依赖的敏感性和脆弱性越高,制裁对该国的影响越大,美国可选择的制裁策略越多,也越没有必要使用高强度的制裁手段。⑤ 反之,当对象国对美国依赖较少时,美国则有必要考虑更高强度手段以提高威胁的水平。但是,当该国具有多个替代经济来源国时,美国即便提高威胁强度,也很难达成目标,此时,美国未必会采用高强度的制裁手段。

3. 对象国的政治制度

制裁对象国的政治制度和政权稳定程度是影响制裁决策和持续时间的重要因素。现有文献认为,对象国威权主义程度越高或民主程度越低,就越有可能承受制裁压力,导致制裁长期延续,制裁强度加大。⑥ 经济制裁的作用机制之一就是通过降低对象国民众的经济福祉,挑动民众对政府施压或者直接推翻政府,从而达到改变政府行为的目的。① 政权稳定的国家抗压能力相对较强,不太可能迅速向制裁发起国让步。② 另外,就政治制度来说,民主国家更倾向于制裁非民主国家,而且民主国家之间的制裁相对较轻。

4. 对象国与美国的冲突水平及预期

美国与对象国在政治和经济等领域的冲突是美国实施经济制裁的基础诱因。现有研究强调,经济制裁作为美国的一种强制外交手段,主要是回应美国的国际政治利益诉求,而不仅是白宫对国内民众的行动要求(比如惩罚那些进行种族屠杀或者军事政变的外国领导人)的回应。因此,两国争端的绝对水平越高,升级速度越快,采取高强度制裁的可能性就越大。相反,两国之间的友好程度越高,制裁的时间就越短,制裁的强度也相对越低。除了现实的争端关系之外,对未来冲突风险的预期也会影响经济制裁的决定。美国预期与目标国的冲突越多,就越有可能对目标国实施经济制裁,然后维持或增加对目标国的制裁压力。

(二) 政治经济学模型

政治经济学模型反对将国家看作单一的理性行为体, 认为经济制裁是制裁国和对象国内部竞争性利益集团压力的内生结果。⑤ 一国的经济制裁决策不仅受到本国利益集团的影响,还会受到博弈方或第三方政治和商业行为体的影响。① 一个国家利益集团的组织方式及其影响政治的能力决定了一个国家是否将制裁用作外交政策工具以及制裁将针对哪些国家、采取何种制裁方式。

经济制裁发起后会在制裁国内形成利益再分配,出现受益者和受损方。受损方可能有多个,内部的成本分担也不均匀。随着经济制裁的深化,国内不同群体之间的利益冲突会越来越大。其中,受益者偏向于维持或者加强制裁,而受损方则希望减弱制裁乃至解除制裁,双方均有诉诸信息传播、推动建章改制来影响制裁走向的动机。③ 有研究表明,政治领导人的决策受国内获胜联盟(winning coalition)的影响较大。④ 换言之,特殊利益集团的诉求决定了制裁的具体类型。⑤ 例如,一般而言,出口制裁决策中的利益集团竞争最为激烈,在制裁中受损的美国企业集团与工会组织对美国行政当局和国会施加压力。金融制裁决策中的利益集团竞争较低,这是因为金融制裁较少影响到与进出口密切相关的利益集团的经济利益。⑥

总之,尽管现有文献为理解美国对外经济制裁政策的形成机制提供了直接的思路,但仍存在以下不足。第一,上述两种范式忽略了国家本身,即总统和议员的自主性和独立的利益。正如上文所阐述的,总统和议员不是机械地对国际形势或者国内利益集团的诉求进行反应。虽然也有少量研究从总统的视角展开①,但其重点关注总统在特定时期的选举利益是否影响制裁政策的实施,没有深入研究相关的利益如何影响总统对于制裁策略的选择。总统更倾向于高强度抑或低强度制裁? 其内在的机制是什么?

第二,现有研究缺乏从美国政治行为体之间博弈,包括总统和国会以及国会内部两党之间博弈的角度进行研究。特别是未能深入分析这类博弈如何影响美国对于强度较高或较低的制裁策略的选择及其具体机制。在当今美国政治极化背景下,针对这一问题的研究具有一定的启示意义。事实上,上述对外政策分析模型中所涉及的各种因素,如制裁议题领域或者对象国本身政治制度等,对于对象国而言往往是既定且不易在短期内发生改变的。因此,对于美国国内政治行为体的分析应该是未来研究的重点。

四、 理论与假设: 美国经济制裁决策中的国内政治博弈模型

(一) 美国对外经济制裁策略的制定机制

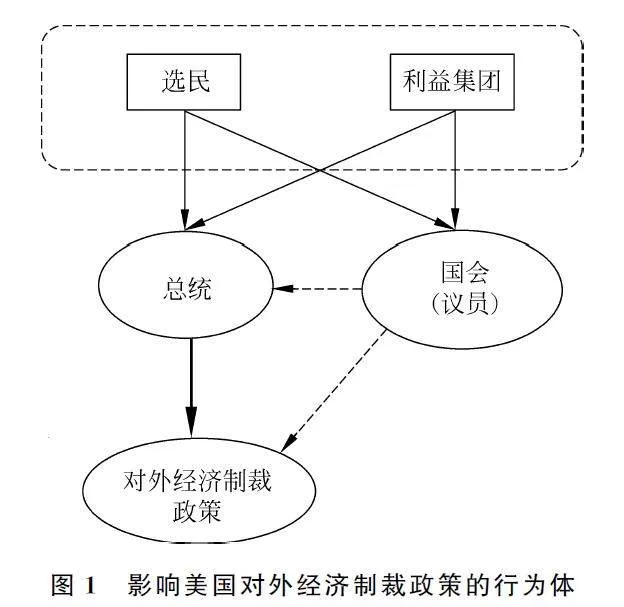

1. 美国经济制裁政策的行为体及其一般性偏好

影响美国制裁策略选择的行为体主要有四个:(1)以总统为代表的行政部门,(2)议员组成的国会立法部门,(3)以普通公众为主体的选民,(4)制裁政策相关的利益集团(见图1)。其中,总统和议员是直接行为体,而选民和利益集团是间接行为体。单一理性国家的假设认为,美国总统与国会协调各自立场,制定统一的对外经济政策。但事实上,总统与国会各自有自己独立的政治利益,并在对外政策上存在博弈,其目标并不完全一致。

总统作为国家领导人,负责外交事务,且担负促进国家安全的宪法责任。① 因此,总统倾向于以国家整体外交利益来权衡对外制裁政策。② 一般情况下,总统由于相对超然于具体的地方事务,更加偏好能产生实质性威慑作用的高强度制裁策略或威胁使用该类制裁策略,如贸易制裁。然而,国会的目标和偏好则相对“内向化”或者视角更加狭隘(parochial)。③ 国会由独立选举的议员组成,他们来自较小的地理选区,需要考虑选区内选民的利益诉求以寻求连任。④ 因此,当制裁议题在选民中显示度不高的情况下,议员倾向于支持低强度的制裁如旅行禁令等,以减少贸易或者金融利益集团的损失。⑤ 所以,与总统相比,国会更偏好低强度的制裁。

美国选民和利益集团对制裁政策的偏好也存在明显差异。普通民众偏好抽象/象征性的国家利益,即国家荣誉感或道德感。他们希望政府在危急时刻作出反应,比如面对竞争对手或者敌人时采取经济制裁,获得国家荣誉(安全)感。这种国家荣誉偏好也会转化成为观众成本①,推动总统和议员履行实施经济制裁的承诺。不过,公众对于具体政策类型倒没有明确的关切。特殊利益集团则与公众不同,他们有强烈的动机关注政策的类型及范围,从而判断该政策的分配后果。当预计会受到制裁负面分配后果的影响时,他们有强大的动机来向其总统和议员施压。

2. 经济制裁政策的制定方式

美国经济制裁政策的制定方式主要有两种:一是以总统为代表的行政当局直接发布行政命令。③ 二是国会通过立法、附加条款等方式对目标国实施经济制裁。当国会认为有必要对特定国家实施长期制裁或将已有的制裁长期化时,其会通过立法程序推动有关制裁法律化。此类法案多数涉及全面的贸易、投资禁令,并包含“间接制裁”条款。此外,国会或个别国会议员可以通过在重要例行法案中加入附加条款的方式实施制裁。④ 一般来说,国会立法的制裁方式受到总统权力的限制。国会议员先讨论通过制裁法案,再交由总统签署,总统的决定权体现在拖延签署法案、要求修改法案或者否决法案。① 此外,国会的制裁立法虽然直接规定了制裁对象与措施,但是依然将执行制裁的权力授予以总统为代表的行政部门。

3. 美国对外经济制裁政策的“可替代性”

为了进一步理解美国总统和议员在制裁决策中独立的利益和偏好,本文首先介绍“可替代性”(substitutability)的概念。它是指“为了实现某个政策目标,决策者的工具箱里可能有多个可以使用的政策工具,即他们之间具有‘可替代性’。”③ 比如,为了惩罚印度和巴基斯坦进行核试验,美国政府可以选择武器禁运,也可以对两国的核武研发部分进行定向金融制裁,还可以终止对两国的援助,甚至也可以将上述几种方法混合使用。 现有研究发现,面对类似的国际危机,有些国家采取完全不同的外交政策行为。④ 美国对外经济制裁政策的“可替代性”可以被理解为,美国对外经济制裁决策者在权衡制裁手段时,选择用一种制裁手段来代替另一种制裁手段,而这些手段都可以实现相同的外交目标。“可替代性”理论在一定程度上挑战了这样一种观念:单一理性行为体的国家能够在深入考虑国家目标和预算约束后,设计出一套最佳的外交政策工具组合以实现国家整体利益。

然而这种“可替代性”主要是对决策者而言的,对于国内利益群体而言,很多政策相互之间不具有“可替代性”,因为每种政策(制裁手段)实施后都会带来不同的国内结果,存在不同的获益方和受损方。⑥ 具体而言,在美国的对外贸易制裁中,支持进口制裁的是由进口替代商组成的利益集团,他们通过限制从制裁对象国进口商品和服务来增强自身在国内市场的竞争力。但是,实施进口制裁使商品价格上涨,伤害了消费对象国商品的美国企业和民众的利益。而实施出口制裁有利于掌握核心技术和知识产权的大企业集团,因为出口制裁对于保护知识产权、防止技术外泄具有重要意义,① 但是会造成生产相关产品的中小企业利益受损。对外贸易同时支撑着众多美国零售商店、港口和金融机构的就业机会,这些中小企业则自然希望美国政府谨慎使用出口制裁。

与贸易制裁相比,定向金融制裁不会直接影响制裁双方的贸易关系,对于进出口贸易产生的经济利益没有显著影响,受损的利益集团集中在少数金融企业及其从业者,对其他行业的影响相对有限。③ 在其他的制裁手段中,援助制裁导致提供援助产品或资金的相关企业只能重新寻找新的商品市场;而武器禁运对军工企业和供给武器生产原材料的相关企业产生负面影响;旅行禁令可能会使旅游业相关的利益群体蒙受损失。这些手段背后的利益群体差异比较大,于他们而言,不同的制裁手段并不具有“可替代性”。

由此可见,美国的对外经济制裁政策对于决策者如总统和议员而言具有“可替代性”,但对于利益群体而言则未必具有。因此,决策者就有一定的决策空间来权衡政策成本和收益,从而实现自身利益,而非简单地应对国际形势,反映或者满足国内利益集团的期望。

(二) 对外经济制裁制定中的国内政治博弈模型(假设的提出)

从20世纪50年代起,国际关系领域开始引进博弈论,将其广泛应用于国家间合作与冲突的问题研究中。博弈论的应用促进了国际关系朝着精确化、科学化的方向发展,拓宽了国际关系中理性主义范式的应用范围。④ 由于制裁行为成功或失败的概率受到理性参与者相互作用的影响,因此博弈论也被大量用于经济制裁的分析。① 例如,乔治· 齐贝利斯(GeorgeTsebelis)通过2x2的静态博弈模型建模国家间实施经济制裁的互动②,埃琳娜·V.麦克莱恩(Elena V McLean)等人构造了一个制裁博弈模型推导出国际合作和制裁成功之间的关系,并通过实证方法检验了该假设③。因此,在上述基础上,本文欲通过构建美国国内的政治博弈模型来分析其对外经济制裁政策的制定机制。

本研究探讨两个案例:一是,总统和议员在选举压力条件下各自具有怎样的制裁策略偏好? 他们之间的博弈又最终如何影响美国的对外制裁策略?④ 二是,议员在国会参众两院分裂条件下具有怎样的制裁策略偏好? 不同党派议员之间的博弈最终又如何影响美国的对外制裁策略?

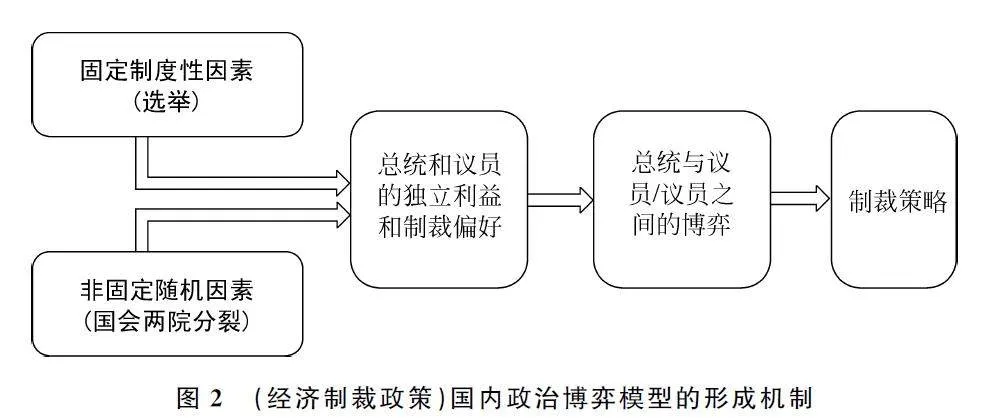

之所以选择上述两个案例是基于以下考虑:首先,美国国内政治行为体之间的博弈可以分为两个层次,即总统与国会之间以及国会内部不同党派之间。其次,选举是改变决策者偏好的一种固定的制度性因素,总统选举每四年举行一次,众议院议员选举每两年举行一次,而参议院议员选举每六年举行一次。国会内部两院的分裂,比如众议院和参议院的多数党分别是民主党和共和党,则是一种非固定随机性因素。因此,上述两个案例可以涵盖这两种层次和两种条件下的博弈,有助于全面地探讨总统和议员对高强度或低强度制裁政策的独立偏好,以及各自的偏好如何影响他们之间的博弈,从而进一步影响美国对外制裁策略 (见图2)。

1. 选举压力下总统与议员间的动态博弈模型

竞争性选举制度是美国政治体制的核心。总统和议员选举构成美国政治选举的基础。在这两个选举过程中,获得充足的选票击败对手是现任总统及议员的首要利益(当现任总统或者议员因届满无法连任时,其同党的候选人可以被看作其本人政治生涯的延续),因而,选举压力会改变他们原有的策略偏好。

在介绍博弈模型之前,首先需要说明本模型主要针对上文所阐述两种制裁政策制定方式中的第二种。因为第一种行政命令主要由总统主导,议员可以发表意见,但没有决定权;但在第二种国会立法路径中,结果是由总统和议员之间的博弈所决定的。 其次,正如上文所阐述的,对于任何一个制裁事件,总统和国会可以有多种制裁策略,而且制裁策略之间存在“可替代性”。换言之,即便对于同一类型事件,制裁的强度也存在一定的范围,即存在上限和下限,比如对军事武装冲突可以采取严厉的贸易禁运(1990年伊拉克战争),也可以采取对其领导人的金融制裁(2014年克里米亚冲突)。高强度制裁可以理解为对于某类引发制裁的事件采取高于一般常见(均值)的制裁强度的策略,而低强度的制裁则是低于均值的制裁策略。

以下进一步说明选举期间总统和议员的利益及偏好。美国涉及总统和议员的政治选举主要是总统选举和中期选举。在选举的压力下,由于一切以选举为中心,总统和议员的利益已不仅是完成总统或议员的责任,比如根据国际形势制定于美国最有利的对外政策或者反映选区内某些利益集团的政治意见,他们还有自身独立的利益———获取更多的选票。因此,对于他们在总统和中期选举年所做的制裁决策,我们可以将决策收益理解为实施制裁后增加的选票。他们决策后的收益函数可以表示为:

Uij =Vij -Cij (式1)

其中,U 表示收益,i 表示博弈主体(1代表议员,2代表总统),j 表示决策选择(H 表示高强度制裁,L 表示低强度制裁)①,V 表示因制裁而增加的选票(通过制裁调动选民的爱国热情),C 表示因制裁而失去的选票(受损的利益集团对总统或议员的反抗)。值得说明的是,如果总统和议员实施的制裁措施不当,他们也会受到选民和利益集团的谴责,进而失去自身的政治合法性,即制裁不一定全部带来正收益,也可能带来负收益。但发起制裁前后,无论是总统还是议员,其支持率都会有所波动②,因此双方,特别是议员,都有利用经济制裁决策造势的动机,如2023年美国议员针对TikTok的制裁和抨击。③ 由此,我们假定发起制裁后,总统和议员的净收益U 不等于0。

在总统选举年,就经济制裁策略的风险偏好而言,总统倾向于保守策略,即范围较窄的低强度制裁。就成本而言,高强度贸易制裁涉及的范围较广,包括大量企业、民众以及利益集团。他们将联合起来向总统表达不满,如支持总统的竞争对手或者不参与投票等。他们行动的意愿会非常坚决,这是因为依据前景理论 (Prospect Theory),人们在失去既得利益时的反应比获取新的利益更为激烈,即有强烈动机维护现有利益。① 就收益而言,高强度的贸易制裁对于增加普通公众的选票的效果存在不确定性。一方面,这种类型的制裁法案通常是国会提出后总统再表态,并非总统首先提出,因此,公众不会根据制裁法案强度的高低来评判总统;另一方面,公众也不会像关注武力部署那样密切关注经济制裁,特别是在美国没有受到直接威胁或积极卷入争端的情况下。② 这就意味着对于总统而言,此时采取高强度制裁的选票收益极有可能小于成本,即V2H C2L 。因此,对于大部分制裁而言,总统在总统选举年的收益情况为U2H <0

与之相反,国会议员的风险态度此时趋于冒进。众议院全体议员和参议院部分议员在此时也进行选举。因此,就收益而言,制裁法案是国会议员提出的,每一个议员都需要在众多竞争对手中脱颖而出,即需要在选民前通过展现自身“强硬”态度博眼球争取选票。换言之,提出的法案制裁强度越高,即显示度越高,能获得选票支持的可能性就越高(当然这是议员的理性推理,而不一定完全符合现实情况),即V1H >V1L 。类似情况可以参考国会议员在审议TikTok相关制裁时,都通过表现极强硬的态度来博取选民支持。①然而,就成本而言,国会内议员是集体投票决策,因此,除非高强度制裁刚好针对某议员所在选区的利益集团,否则制裁所导致的成本将会分摊到每一个议员,远低于总统,即大部分情况下,无论制裁强度如何变化,议员承担的选票成本都近似相等且小于选票增额,即C1H ≈C1L U2L >0,偏好高强度制裁。

总统在中期选举年的制裁风险偏好发生明显变化。这是因为在中期选举年,只有众议院全体议员和参议院部分议员选举,没有总统选举,总统的选票成本几乎降为0。总统和议员此时的风险偏好都趋于冒进,即更支持高强度制裁。从成本上说,由于选民的精力主要聚焦在议员,总统没有直接的选票压力,但同时中期选举又是检验总统的民众支持率的关键时期,总统也需要帮助自己所属政党获得更多的国会席位。换言之,总统此时需要表演,尤其是面对所谓的国家外部安全威胁时,往往利用“集会效应”(rallyaround-flag)②,使用有高显示度的制裁赢得选民支持。尽管是否能够获得支持存在不确定性,但是总统没有丢失利益集团选票的成本,其此时的偏好趋于冒进。因此,对于总统而言,选票成本小于选票增额,且高强度的制裁收益更高,大部分制裁的收益表现为U2H >U2L >0。此时,议员的制裁收益与总统选举年类似,即U1H >U1L >0。

在上述分析基础上,下文对总统和议员在总统选举年和中期选举年的博弈模型进行进一步说明。以下介绍博弈模型的基础假定。

第一,博弈主体为议员和总统,其中,议员的策略选择为“高强度制裁”和“低强度制裁”,总统的策略选择包括“接受”和“拒绝”,即A1={高强度制裁,低强度制裁},A2={接受,拒绝}。第二,议员先做决策,记为a1,总统根据议员的决策再进行策略选择,记为a2,两者都是理性的且知道对方的选择。第三,由于总统在制裁政策的实施、强化、变动与取消等方面具有自由裁量权,因此,当国会的决策被总统“拒绝”后,该制裁政策将被重新讨论或推迟,因而在该轮博弈中没有制裁政策的产生,也就没有因制裁而增加或损失的选票,故两者的收益均为0。① 当国会的决策被总统“接受”时, 双方的收益均取决于因制裁而新增的选票减去失去的选票, 即收益函数相同(可见式1)。

由于总统和议员在共同制定制裁时存在明显的先后顺序,因此本文构建了总统和议员的完全信息动态博弈模型,通过博弈树进行分析,如图3所示。博弈分为两个阶段进行分析。第一阶段,议员先选择“高强度制裁”或是“低强度制裁”;第二阶段,总统在观察到议员的选择后(国会通过的议案)再决定是“接受”还是“拒绝”某种强度的制裁。本文首先分析模型的基本情况,接着从总统选举年和中期选举年进行具体说明。

本文将根据逆推归纳法求出该动态博弈的子博弈精练纳什均衡。在第二阶段,总统面临的决策问题可以用式2表达,即在给定议员决策后进行收益最大化的决策,求解出的a2 为总统对议员行动的最优反应,可以用R2(a1)来表示:

由于议员和总统都是理性的且知道对方是理性的,因此议员可以预测到总统对其每一个可能的决策a1 所作出的最优反应,这样议员在第一阶段的决策问题可以表示为:

而议员对这一最优化问题的最优反应可以表示为a1* 。结合总统的最优反应R2(a1),则可将{a1* ,R2(a1)}称为该模型的子博弈精练纳什均衡。

根据图3的博弈树,本文可得出不同条件下的a1* 和R2(a1),具体分析如下:

(1) 当U2H >0且U2L >0时,对总统而言,面对议员的任一决策(高强度或低强度制裁),其最优反应皆为接受,即R2(高强度制裁)=R2(低强度制裁)=接受。对议员而言,当U1H >U1L 时,a1* =高强度制裁;当U1H

(2) 当U2H >0且U2L <0时,对总统而言,面对高强度制裁决策的最优反应为接受,即R2(高强度制裁)=接受;面对低强度制裁决策的最优反应为拒绝,即R2(低强度制裁)=拒绝。对议员而言,当U1H >0时,a1* =高强度制裁;当U1H <0时,a1* =低强度制裁。

(3) 当U2H <0且U2L <0时,对总统而言,面对议员的任一决策(高强度或低强度制裁),其最优反应皆为拒绝,即R2(高强度制裁)=R2(低强度制裁)=拒绝。对议员而言,选择高强度制裁或者低强度制裁,其收益都为0。

(4) 当U2H <0且U2L >0时,对总统而言,面对高强度制裁决策的最优反应为拒绝,即R2(高强度制裁)=拒绝;面对低强度制裁决策的最优反应为接受,即R2(低强度制裁)=接受。对议员而言,当U1L >0时,a1* =低强度制裁;当U1H <0时,a1* =高强度制裁。

总统选举年的总统和议员博弈。在总统选举年,总统的收益为U2H <0U2L >0,符合U2L >0。因此,总统和议员的子博弈精练纳什均衡为{低强度制裁,接受}。议员此时的心态可以理解为“与其什么政治资本也捞不到,不如向总统妥协(不排除此时总统也会通过各种手段拉拢部分议员),获得至少一部分收益”。

中期选举年的总统和议员博弈。在中期选举年,总统的收益为U2H >U2L >0,符合上述情况(1);议员的收益为U2H >U2L >0,符合U1H >U1L 。因此,总统和议员的子博弈精练纳什均衡为{高强度制裁,接受}。

但上述博弈建立在双方理性且信息对称的基础上,为了验证其可靠性,还需要真实案例数据检验。根据上述博弈分析,推出以下可验证的假设:第一,美国经济制裁的强度在总统选举年偏低,在中期选举年偏高。在总统/中期选举年,总统在独自制定制裁政策时,会根据自己的偏好选择低/高强度制裁政策;当总统与议员(国会)共同制定制裁政策时,双方通过博弈,最终也会选择低/高强度制裁政策。除此之外,在“双非”年时(既非总统选举年,又非中期选举年),该时期的制裁政策制定其实是民意、利益集团以及国际形势等多个因素共同作用的结果。在这期间总统和议员的博弈决策存在较大的随机性,因此本文的博弈模型不考虑该时期的情况。同时,依据均值回归定理,该时期的整体制裁强度应该介于总统选举年和中期选举年之间的水平。由此,本文可以获得两个可验证的假设。

假设1: 总统选举年的制裁强度低于非总统选举年。

假设2: 中期选举年的制裁强度高于非中期选举年。

第二,如果制裁案例涉及军事安全问题等民众关注度高的领域,上述强度变化倾向会加剧,即产生调节作用。这是因为议题的可操作空间影响着选举作用的发挥。比如,军事安全议题可以使用高强度的贸易制裁,也可以不用;而其他民主人权议题或者边缘化的跨国走私等议题本来也不需要用到高强度的贸易制裁,除非该问题非常严重,因此大多数情况下仅需要强度偏低的金融制裁或者援助制裁。在总统选举年时,如果遇到军事安全等关注度高的制裁事件,总统可以采取拖延或者“虚张声势”(bluffing)的策略,即先进行高强度制裁的威胁,但等待选举结束才采取实际措施。这样,选举年的制裁强度就会明显降低。换言之,高关注度且可操作空间大的议题在选举年与非选举年之间的变化更明显。另外,上述结果应该是稳定的,因为子博弈精练纳什均衡是建立在后续阶段各个博弈方理性选择的基础之上,任何主体都没有动机改变现有决策,即保障了该制裁强度倾向的稳定性,排除了完全信息静态博弈中出现多个纳什均衡的情况。

假设3: 总统选举年的制裁强度低于非总统选举年。该差异在针对军事安全议题采取的制裁策略中体现得比针对其他议题采取的制裁策略中更显著。

假设4: 中期选举年的制裁强度高于非中期选举年。该差异在针对军事安全议题采取的制裁策略中体现得比针对其他议题采取的制裁策略中更显著。

2. 国会分裂下两党的静态博弈模型

本研究将国会内部两党博弈分为三种情况:(1)两院分别由共和党和民主党主导,(2)两院均由民主党主导,(3)两院均由共和党主导,本研究将重点关注第一种情况下,两党之间的博弈如何影响制裁法案的策略选择(制裁强度)。

首先分析两党的利益和政策偏好。二战以来,共和党的选民基础虽然逐步演变为教育程度和收入水平较低的蓝领阶层①,且该群体虽然能从进口制裁(贸易保护主义)中获利,② 减少来自海外工业品对他们的竞争,但是出口制裁也会导致他们利益受损。另外,共和党主要坚持保守主义意识形态,强调贸易自由,减少政府干涉③,因此,一般而言,从趋势上说,他们反对高强度的贸易制裁,偏好低强度的援助或金融制裁 (但这并不意味着共和党在每个制裁中都采取这一态度)。与此相反,民主党的选民基础逐步变为高教育、高收入群体,特别是华尔街的精英阶层。④ 民主党在美国政治意识形态光谱中偏向自由主义,即支持政府对经济进行干涉。⑤ 因此,在制裁政策偏好中,他们宁可倾向于贸易制裁,也不太支持金融或者援助制裁。

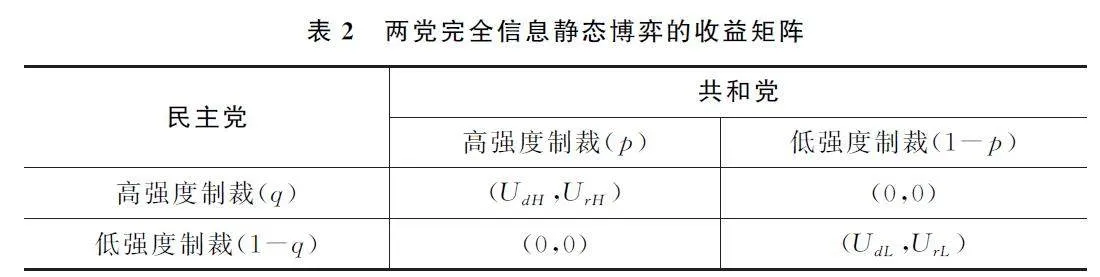

以下具体介绍两党在国会分裂下的博弈。由于国会决策由议员投票决定,可将议员决策过程看作同时决策,因此两党博弈适用于静态博弈分析。就此对博弈模型作出假定:首先,博弈双方为民主党和共和党议员,双方都可以选择“高强度制裁(贸易)”或“低强度制裁(金融或援助)”,双方都是理性且信息对称的;其次,双方的收益函数均为:

Uij =Vij -Cij (式1)

其中,U 表示收益,i 表示博弈主体(d 代表民主党,r 代表共和党),j 表示决策选择(H 表示高强度制裁,L 表示低强度制裁),V 表示因制裁而收获的选民(含利益集团)的支持,C 表示因制裁而失去的选民(含利益集团)的支持。共和党偏好低强度的援助或金融制裁,高强度制裁会使其利益受损,即UrH <0< UrL ;民主党反对援助或金融制裁,但可以接受高强度贸易制裁,即UdH >0> UdL 。由于两党分别代表国会两院,而制裁法案需国会两院均通过才能呈递给总统,因此,当两党决策不同时,双方收益皆为0,具体可见表2。根据划线法可知,该静态博弈存在1个纯策略纳什均衡{高强度制裁,低强度制裁},即此时没有任何制裁政策出台,双方收益都为0。

同时,本文引用混合策略求解纳什均衡。假设民主党采取高强度制裁的概率为q,采取低强度制裁的概率为1-q,共和党采取高强度制裁的概率为p,采取低强度制裁的概率为1-p,通过式4、式5进行求解:

q*UdH =(1-q)*UdL (式4)

p*UrH =(1-p)*UrL (式5)

根据计算可得q= UdL/UdH +UdL ,p= UrL/UrH +UrL ,即该模型的混合策略纳什均衡为{{UdL/UdH +UdL ,1- UdL/UdH +UdL},{UrL/UrH +UrL ,1- UrL/UrH +UrL}}。

为进一步区别q 和p 的范围,本文假设q>1/2,求解得出UdL >UdH ,不符合民主党的偏好,因此q<1/2,同理可得p>1/2,即民主党以大于1/2的概率选择低强度制裁、共和党以大于1/2的概率选择高强度制裁是该模型的均衡解。换言之,当双方都以较大的概率选择对方偏好的制裁强度时,博弈能够以双方都满意的状态结束。

结合纯策略纳什均衡可知,当国会两院多数党不一致时,要么没有制裁政策出台,要么出台的制裁政策强度整体上处于相对中间水平,低于民主党主导两院时期,高于共和党主导两院时期。值得说明的是,当两院处于分裂的状态下,两党之间的博弈进入“霍布斯式”的零和博弈状态,即共和党通过一项有利于该党的制裁法案,就会造成民主党的损失。因此,在这种情况下,拖延或者推诿众议院的法案对两党而言变成有利可图的选择,即拖延和推诿行为可以获得一个独立的利益(V)。这就导致两院分裂的情况越久,双方能通过的法案其实会减少,造成总体强度趋于中等。

由此,可以获得上述三种情况下制裁强度的预期(见表3)以及可验证的假设5。

假设5: 美国国会出台的对外制裁政策的总体强度,在国会两院均为共和党主导的情况下最低,在国会两院均为民主党主导的情况下最高,在国会两院多数党不一致情况下处于中等水平。

五、 数据来源与方法

(一) 数据来源

本文使用的数据主要来自于EUSANCT数据集(EUSANCT Dataset)①、体系与和平中心数据库②、美国联邦立法信息的官方网站(Congress.gov)③、世界银行(World Bank Data)①、国际基金组织(IMF)②、司尔亚司全球经济数据库(CEIC)③、美国商务部经济分析局(Bureau of Economic Analysis)④以及联合国商品贸易数据库(UN Comtrade)⑤等。本文的核心数据来自EUSANCT Dataset,该数据库包括两种的数据集,一是案例层面(caselevel)的数据集,另一是二元版本(dyadic version)的数据集。根据研究需要,本文选取了案例层面的数据集进行分析。

案例层面的数据集涵盖1989—2015年的325条制裁案例,是以案例为样本单位,不是以年度和国家为基础的面板数据。本文选取了美国发起的276个制裁案例,其中182个含制裁强度数据,190个含制裁威胁强度数据,再结合其他自变量,最终得到173个制裁实施全样本。但173个案例并非均分到每年,且每个案例对应的两个时间点(开始时间和结束时间)也不相同。若以制裁开始时间统计,2002年多达26件,2015年只有1件。上述案例共涵盖129个国家,遍及欧洲、亚洲、非洲、大洋洲、北美洲和南美洲。上述国家在该时间段内被美国制裁的次数也存在较大差异。约有3.9%的国家被制裁7次,1.6%的国家被制裁6次,2.3%的国家被制裁5次,8.5%的国家被制裁4次,14.7%的国家被制裁3次,18.6%的国家被制裁2次,50.4%的国家被制裁1次。因此,在后续的分析中,本文不使用面板模型,而是通过普通线性回归模型进行分析。

(二) 变量定义及测量

1. 因变量:制裁强度

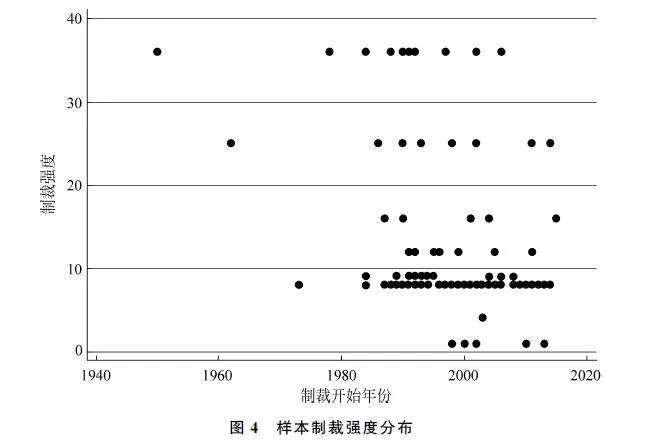

EUSANCT Dataset提供了基于制裁措施测量的制裁强度数据“imposedsanctions intensity”。① 该变量最大值为36,最小值为1,均值为10.90,标准差为7.70,缺失94个(仅有制裁威胁而无制裁实施)。制裁强度随时间的分布如图4所示。

2. 自变量及控制变量

考虑到现有研究表明制裁主体、总统的意识形态(所属政党)、对象国的贸易规模(规避美国制裁的能力)、对象国与美国的经济相互依赖度、对象国政治体制等因素也会对制裁强度产生影响,本研究将上述变量纳入模型中进行控制,具体含义及测量见表4。值得说明的是,本文制裁强度的案例数为173,制裁威胁的案例数为94,根据10 EPV 法则,本文最多纳入9个自变量(按最小的94案例数取),而在此已经纳入9个自变量(如果包括调节变量则更多),达到样本所能分析的最大限度。 过多的自变量会使本模型变得极不稳定,而且缺乏可靠性。因此,本文只能选择最主要的控制变量纳入模型。考虑到目标国政治制度(民主,混合,专制等不同类型)是决定美国与该国的双边关系、军事援助关系等变量的基础性因素,本文纳入“对象国政治制度”进行控制;而关于制裁前两国即时性关系的变量,本文纳入“与美国贸易相互依赖度”进行控制,以制裁前的双方进出口贸易值进行计算。

六、 研究结果与讨论

(一) 基础模型分析

首先需要对模型设计进行说明:第一,虽然本研究的案例存在较长的时间跨度(26年),但考虑到各被制裁国被制裁的年份不同,且次数差异较大,面板数据极度不平衡,因此本研究不使用面板数据模型 (具体原因见“数据来源”部分)。第二,本文的因变量制裁强度取值区间较宽,介于1~36,可以视为连续变量,因此采用线性回归分析。第三,由于本研究的5个假设中,假设1~4针对美国政府(含总统和国会)发起的所有制裁,而假设5仅针对国会发起的制裁,因此本研究将案例样本分为:全部样本(包含总统和国会发起的所有制裁)和国会样本,分别用于上述假设的检验。

为验证假设1和假设2,本研究以全部样本为基础,以总统选举年及中期选举年、国会多数党等为自变量,以制裁强度为因变量,建立OLS回归模型(见表5模型1)。 结果显示,模型拟合度较好(R2=0.360),且自变量作用显著。具体而言: 第一,总统选举年的制裁强度要显著地低于非总统选举年(β=-3.092,p<0.05),故假设1得证。第二,中期选举年的制裁强度显著地高于非中期选举年(β=2.123,p<0.1),故假设2得证。上述结果可以解释本文引言中的两个案例:1992年(总统选举年)阿塞拜疆和亚美尼亚围绕纳卡地区爆发冲突,美国对阿塞拜疆仅采取低强度的援助制裁①,但在1998年(中期选举年),美国对卷入地区冲突战争的南斯拉夫采取高强度的贸易以及全方位的金融制裁②。

另外,控制变量中,对象国的政治体制和制裁涉及的议题领域都对制裁强度作用显著。首先,制裁对象国专制程度越高,美国制裁的强度越高。具体来说,美国对混合体制(β=-6.515,p<0.001)或民主体制(β=-5.779,p<0.001)国家的制裁强度远低于对专制国家的制裁。其次,制裁涉及的议题越重要,制裁强度越高,涉及军事安全的制裁比涉及民主人权(β=-6.610,p<0.001)或其他社会规范领域(β=-6.280,p<0.001)的强度高。

(二) 调节效应分析

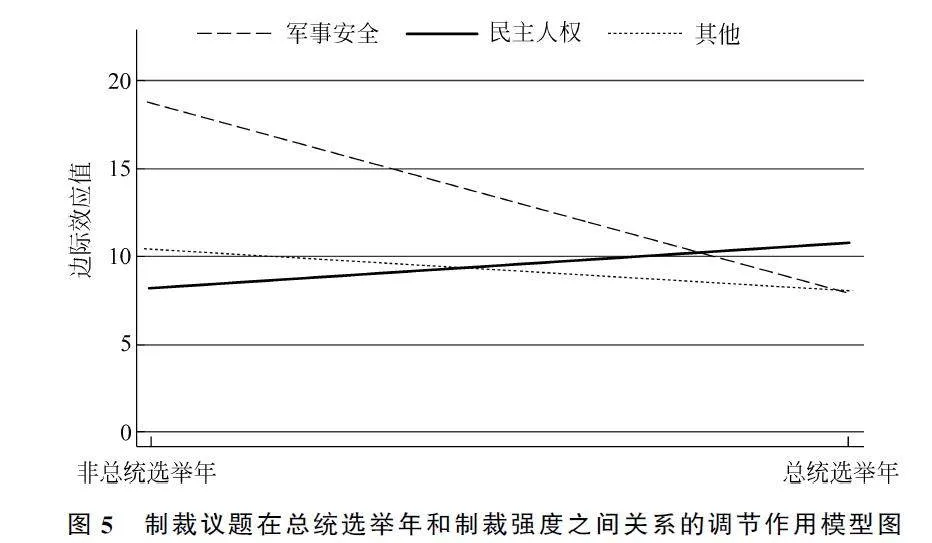

为验证假设3和假设4,本文在模型1的基础上加入选举年和制裁涉及的议题的交互项(见表5模型2)。结果显示,模型2的拟合度为43.7%,比模型1上升7.7%,说明该模型能够更好地解释因变量。交互项总统选举年×民主人权(β=13.34,p <0.001)、总统选举年×其他(β=8.449,p <0.05)、中期选举年×民主人权(β=-12.39,p<0.001)、中期选举年×其他(β=-6.222,p<0.05)均对制裁强度具有显著作用,表明制裁涉及议题的调节作用显著,假设3和假设4得证。

为了进一步检验调节作用的方向,本文以制裁涉及的议题领域与总统/中期选举年交互项的边际效应值,绘制95%置信区间的边际效应拟合线,如图5和图6所示。图5的结果显示,在总统选举年,相比民主人权或者其他议题,政府在军事安全议题上的制裁强度下降得更明显。总统选举期间,军事安全议题制裁的强度大幅降低,但对于关注度较少的议题则没有变化。如在1992年美国总统大选期间实施了11个制裁,其中9个制裁涉及军事安全问题,只有一个是高强度的制裁,而在1990年和1991年的两个制裁都是军事安全类议题,且都是高强度的制裁。① 同样,图6的结果显示,在中期选举年,相比民主人权或者其他议题,政府军事安全议题上的制裁强度上升得更多。

(三) 国会主导制裁分析

为验证假设5,本文单独使用国会样本,即完全由国会主导的制裁案例构建模型3(见表6)。相比于两院都是民主党主导的情况,两院均为共和党主导时,制裁强度明显偏低(β=-5.556,p<0.001);而当国会两院多数党不一致时(β=-4.917,p<0.001),制裁强度也偏低,但回归系数的绝对值要低于两院均为共和党的情况。换言之,当美国国会两院多数党为民主党时,制裁强度最高;当美国国会两院多数党不一致时,制裁强度次之;当美国国会两院多数党为共和党时,制裁强度最低,故假设5得证。数据显示,从2000年到2013年,国会两院多数党不一致时期出台的制裁法案锐减①,这是因为当国会内部分裂加剧时双方难以达成妥协,出台制裁政策数量减少。本研究通过列联表的方式进一步探究国会分裂情况下,两党博弈对制裁强度的影响。结果发现,在两院多数党不一致的时期内,所有制裁案例的强度均为中等偏下,主要以援助制裁为主,类似于两院均为共和党时期的制裁策略风格。与此同时,本文还发现,上述两院多数党不一致的情况基本都是共和党主导众议院而民主党主导参议院。考虑到众议院在法案提出过程中的主导作用,共和党对众议院的主导也解释了为什么两院多数党不一致时的制裁强度与共和党主导两院时期的制裁强度类似。

与此同时,结果还显示,在总统选举年和中期选举年依旧具备统计学意义的基础上,总统所属政党(β=4.687,p<0.001)在模型3中显著。结果表明,当总统是民主党时,制裁强度加强,符合理论预期中阐述的民主党的整体制裁策略偏好。

(四) 稳健性检验

相关研究表明稳健标准误可以修正异方差和使模型显著性更稳健①,因此本文首先在OLS标准误的基础上使用了稳健标准误,结果如表5中模型4所示。除了少数变量的显著性水平发生些许改变,其他结果均与模型2相同。

其次,尽管假设1~4是基于全部样本的,本文也注意到可能存在数据结构不平衡的问题。比如,博弈模型是在总统和议员基于国会提出的法案进行博弈的情境下建立的,如果使用全部样本,可能导致数据结果无法验证模型。但是,在选取国会样本(只包含国会提出的法案)建立模型3中,统计结果仍能支持总统选举年(β=-3.694,p <0.001)、中期选举年(β=3.374,p<0.001)的相关结论,表明博弈模型能够通过数据检验。

最后,考虑到制裁过程可以分为威胁阶段和实施阶段,制裁威胁的强度也能在一定程度上反映总统和议员的制裁强度偏好。因此,本文通过替换因变量的方式,即用“制裁威胁”的强度(均值为10.14,标准差为7.41)替代“实际制裁”的强度,进行稳健性检验。结果如表5中模型5所示,总统选举年(β=-23.50,p<0.001)、中期选举年(β=23.18,p<0.001)以及国会多数党(国会两院不一致β=-4.941,p<0.05)对制裁威胁强度的影响仍然具有统计学意义,不仅方向没有变化,且影响程度加深,即总统及议员的偏好及博弈在制裁的威胁阶段表现更明显,这进一步验证了假设1、假设2和假设5。与此同时,在调节效应部分,交叉项均显著,同样可以证明假设3和假设4。上述检验表明本文的模型与结论具有相当高的稳健性。

七、 总结

是什么决定一个国家的对外经济政策? 以美国为例,现有研究可以主要归纳为两种范式:“外交政策分析”模型和“国际政治经济学”模型。前者以总统为核心,强调对外(经济)政策的制定是以总统为首的外交决策部门根据本国的国家利益和目标应国际形势的变化而作出的回应。国际形势包括宏观层面的国际权力结构、中观层面的对象国政治制度以及两国关系(或冲突预期)、微观层面的对象国领导人特质等等。该范式的特点是以国际形势变化作为解释美国对外(经济)政策的核心自变量,且强调总统在政策制定过程中的基础性地位。

后者则以社会联盟理论为基础,强调以阶级和行业划分的社会利益集团通过集体行动和游说的方式,影响对外经济政策的制定。② 该模型的特点在于以利益集团的利益变化作为解释美国对外经济政策的核心自变量,强调国会在对外经济政策制定过程中的重要作用。

然而上述两种模型忽略了国家本身,即总统和议员的自主性和独立的利益偏好。总统和议员并非仅仅对国际形势或者国内利益集团的诉求进行简单的机械式反应。正如西达·斯考切波 (Theda Skocpol)等所强调的:“国家可以制定和追求自己的目标,而不是简单地反映社会集团利益、阶级利益或整个社会的利益。”① 现有对美国对外经济政策的研究中,虽然也有文献考虑政府的政策偏好,但较少区分总统和国会议员各自的利益偏好,更鲜有研究关注他们之间的博弈如何影响美国的对外经济政策。考虑到政治行为体的独立利益在政治极化的条件下出现强化的趋势②,在当前美国政治极化的条件下,对上述问题的研究具有积极的理论和现实意义。

本研究以美国对外经济制裁政策为例来发展一种新的以“国家主体”独立的利益和内部博弈为中心的分析模式。首先,本研究介绍经济制裁的不同类型,界定经济制裁的强度概念,并引出制裁手段之间的“可替代性”的概念,并以此为基础,提出国内政治博弈模型,探讨总统和议员以及议员内部不同党派之间的博弈如何影响制裁策略的选择。然后,本研究探讨两个案例:(1)总统和议员在选举压力条件下各自具有怎样的制裁策略偏好? 他们之间的博弈最终又如何影响美国对外制裁策略? (2)议员在国会参众两院分裂条件下具有怎样的制裁策略偏好? 不同党派议员之间的博弈最终又如何影响美国对外制裁策略? 上述两个案例涵盖总统与议员以及不同党派议员之间两个层次的博弈,并同时包括了固定的制度性因素(选举)和非固定的制度性因素(国会分裂)两种情况。在上述两个案例中,主要行为体有自己独立的利益诉求,如在激烈的选举中获胜从而实现连任,或者在国会中的个人表现压倒政治对手,等等。换言之,他们不仅仅是承担国家对外安全责任的决策者和利益集团的代言人,他们也有自己独立的政治(选举)利益。

通过建立总统与议员在选举压力下的动态博弈模型,以及议员之间在国会分裂条件下的静态博弈模型,本研究获得以下发现。

第一,相比于非总统选举年,出台于总统选举年的制裁策略的制裁强度较低。在总统选举年,总统在制裁强度的偏好上倾向于保守,采取低强度的援助和定向金融制裁。因为高强度的贸易经济制裁会显著破坏现有的经济关系,受制裁影响的国内企业、民众以及利益集团会主动或被动地联合起来向总统表达不满,影响总统选举的结果。尽管议员此时的偏好倾向于高强度的制裁,但双方博弈的最终结果是低强度制裁。

第二,相比于非中期选举年,出台于中期选举年的制裁策略的制裁强度偏高。在中期选举年,总统风险偏好趋于冒进,支持高强度制裁。因为从成本上说,总统没有直接的选票压力,但中期选举又是检验总统的民众支持率的关键时期,高强度的制裁表演可能会赢得更多选民支持。议员此时也偏向高强度制裁,两者博弈的结果就是高强度制裁。

第三,制裁涉及的议题领域调节上述总统选举年和非总统选举年之间、中期选举年和非中期选举年之间的差异。具体而言,在总统选举年,相比民主人权或者其他议题,军事安全议题的制裁强度下降更明显;在中期选举年,军事安全议题的制裁强度上升更多。这是因为关注度高且可操作空间大的议题在选举年与非选举年之间的变化更明显。

第四,在美国国会内部,民主党偏好高强度的贸易制裁,而共和党则偏好低强度的金融制裁。当国会内部出现分裂、两院的多数党派不一致时,双方会以较大概率选择对方偏好的制裁强度以达成妥协,致使制裁强度居中。但这种妥协在政治极化的现实条件下越来越少,这是由于两党可以从相互推诿中获得独立的利益,双方难以作出妥协,最终出台的制裁政策也逐渐减少。相关结论提示,当美国政治极化强化两党在国会内部的对立时,由此带来的一个重要后果是“参与并赢得政治争拗”成为议员的重要利益,从而减弱议员作为国内利益群体代言人的功能和效率。

上述研究结论为中国策略性突破美国经济制裁提供了思路。 这就意味着中国的反制裁策略不仅要考虑战略时间,如总统选举和中期选举的因素,更要考虑美国国内政治决策者的独立利益和偏好,分析他们内部博弈的模式,从而采取相应的策略以应对制裁风险。

本文系国家社会科学基金一般项目“中美经济竞争中第三方国家‘选边’倾向的形成机制与应对策略研究”(项目编号:22BGJ076)的阶段性成果。感谢《国际政治科学》匿名评审专家的意见,文责自负。