基于车路协同的下穿地道积水监测与交通预警管控系统

2024-09-30强文正杨金顺屈月茹杨子涵潘福全

摘 要:为解决城市道路下穿地道积水引发的交通拥堵与安全事故问题,该文基于车路协同理论,对下穿地道积水监测、风险预警、交通诱导和车辆管控开展研究。以四分位数法分析车辆安全涉水高度数据,合理划分下穿地道积水深度等级。基于积水划分等级,结合现有道路交通设施,研究下穿地道积水安全预警防护系统。实现下穿地道积水条件下的交通自动预警与管控,可以有效预防高风险等级下车辆误入下穿地道造成安全事故,提升恶劣环境下的交通安全管理水平。

关键词:下穿地道;积水监测;车路协同;四分位数法;交通管控

中图分类号:P208 文献标志码:A 文章编号:2095-2945(2024)28-0043-04

Abstract: In order to address the problems of traffic congestion and safety accidents caused by waterlogging in underpassing tunnels of urban roads, based on the vehicle-road synergy theory, research was carried out on waterlogging monitoring, risk warning, traffic guidance, and vehicle control in underpassing tunnels. The data of vehicle safe wading height is analyzed using the quartile method, and the water depth level of underpassing tunnels is reasonably divided. Based on the classification of waterlogging water and combined with existing road traffic facilities, a safety warning and protection system for waterlogging water in underpass tunnels is studied. Realizing automatic traffic warning and control under waterlogging conditions in underpass tunnels can effectively prevent safety accidents caused by vehicles mistakenly entering underpass tunnels at high-risk levels, and improve the level of traffic safety management in harsh environments.

Keywords: underpass tunnel; waterlogging monitoring; vehicle-road coordination; quartile method; traffic control

随着我国国民经济的飞速发展,城市化进程不断加快,城市道路系统的建设也趋于多元化,在穿越铁路、高等级道路等节点性工程中,建设了大量的城市下穿地道。下穿地道的建设对沟通区域交通,改善与缓解地区的交通拥堵起到了至关重要的作用。但近年来随着气候变暖,暴雨、洪涝等自然灾害频发,因地道积水影响交通通行以致人员伤亡的事件时有发生。2012年北京“7.21”特大暴雨,京港澳高速公路出京方向南岗洼铁路桥下积水严重,有81辆汽车被困;2013年河北邢台市沙河下起暴雨,地道桥下积水淹没轿车,一家三口不幸遇难;2021年7·20郑州特大暴雨中,郑州市多处下穿地道车辆淹没熄火后,造成大面积交通瘫痪。针对下穿地道积水问题,陈春梅等[1]利用数字图像处理理论,采用超声波检测及物联网等无线传输技术,搭建了路面与桥涵积水监测与预警系统,提高了积水预警的实时性和准确性。孙永尚等[2]针对城市积水问题,在宏观层面通过物联网实现了城市积水信息的快速预警与统计、查询技术。

综上所述,现有研究往往局限于道路状态,忽略了车辆与交通设施,车辆与车辆之间相关因素对城市道路积水问题的影响,缺少对车、路、环境的协同。本文基于车路协同理论,以水位传感器与控制系统为基础,合理划分车辆涉水等级,结合道路交通安全防护设施与交通诱导装置,建立城市下穿地道积水安全预警防护系统,从交通预警和管控方面实现车辆与道路交通设施之间的协同管控,为预防城市下穿地道积水造成的交通突发事故提供新方案。

1 积水深度预警等级划分研究

积水深度预警等级划分是开展交通预警及管控的基础研究。为保证道路的通行效率与车辆的行驶安全,综合考虑汽车水滑效应与涉水能力,需进行积水深度多级划分,灵活、高效保障道路交通安全。判断汽车能否安全驶过积水内涝区域,需要测试车辆的最大涉水深度。由于纯电动汽车在外观设计与动力组成等方面与燃油汽车有较大区别,需综合考虑燃油汽车与纯电动汽车2种车型,最终取最不利数值作为划分依据。

燃油车辆涉水能力主要取决于3个关键参数:车辆排气管高度、车辆最小离地间隙、发动机进气口高度。燃油汽车前脸上通常会设有进气口,主要为水箱通风散热和发动机进气助燃而设计[3]。最小离地间隙定义为车辆满载的情况下,其底盘最突出部位与水平地面的距离。排气管是汽车零部件的重要组成部分,其主要作用是减震降噪和延长排气消声系统的寿命,排气不顺会导致发动机受损[4]。

在车内安装蓄电池的纯电动汽车通常情况下不需要使用水冷系统,为了减少空气阻力一般会采取将车头中央的主进气口封闭或者直接取消主进气口的方法,纯电动汽车是采用蓄电池作为能源,其行驶过程中不像燃油汽车一样产生尾气,因此一般不设计排气管。针对电动汽车底盘蓄电池组浸水问题,我国主流电动汽车蓄电池已达到IP67等级,即在常温常压下外壳整体最多可浸在1 m深的水中半小时,不会产生有害影响,能够继续使用。

综合纯电动汽车与燃油汽车的具体设计,纯电动汽车最大涉水深度高于燃油汽车,在综合考虑车辆涉水深度时,以燃油汽车涉水状况作为分级标准。针对燃油汽车积水深度预警等级划分,本文综合燃油汽车车身尺寸及具体构造,考虑汽车在一定车速下,涉水行驶时引起的流体力学等问题,使用“最大最小决策准则”方法,确定积水深度预警等级划分为预警与管制2个等级,为了得到最利于驾驶安全的积水深度预警等级,收集并得出最合理的预警等级与管制等级数值,选择将涉水能力较弱的家用紧凑级车和小型车作为研究对象,涉水能力较强的大型车辆不纳入考虑范畴。

对于预警等级,通过查阅驾考规定得出,在小于等于10 cm深的涉水路面行驶时,需要考虑行驶中随着车辆运行的速度,会产生水波、飞溅等导致动力电池舱及电动机进水漏电等可能因素,车辆应以不超过20 km/h的速度行驶,当行驶道路路面积水大于等于10 cm时,应以不超过15 km/h的速度行驶。因此,通过相关研究,综合考虑汽车在湿滑路面的水滑效应、水波、飞溅等问题,预警响应阈值选取10 cm,预警诱导措施为“车辆限速15 km/h”。

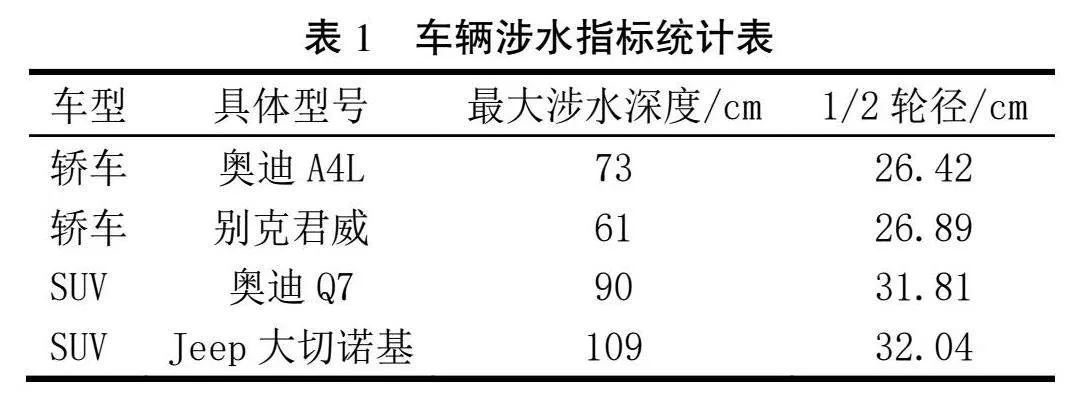

对于管制等级,在实际系统设计时,采用1/2车轮为燃油车辆涉水临界值,并且令该临界值作为管制级数,不同车辆一般具有不同的1/2轮径,针对不同车型,分为轿车和SUV两大汽车种类,具体车型1/2轮径、最大涉水深度统计部分数据见表1。通过调查统计,最大涉水深度SUV车型整体大于普通轿车,为最大限度保障车辆运行安全,管制级数的选取以普通车型作为判断标准。

对表1中的数据进行统计分析,选取平均值与中位数,研究系统设计中管制等级下的积水深度,数据样本1/2轮径平均数为26.99 cm,标准差为0.526。为判断样本数据平均数的代表性,利用四分位数方法分析样本数据异常值与离散点,程序运行结果表明样本数据未检测到离散值,因此,样本数据的平均值受离群点影响较小,平均值能够较好地代表统计数据平均水平。同时为最大限度保证不同车型下穿地道涉水安全行驶及系统设计的普适性,将平均数向下取整,选取26 cm为管制等级下的水位深度。

综上分析,下穿地道积水等级划分为预警等级和管制等级2个交通管理等级。当积水深度超过10 cm时,触发预警等级,交通限速15 km/h。当积水深度超过26 cm时,触发管制等级,禁止通行,以保障下穿地道积水路段行驶车辆的通行安全。

2 系统组成

下穿地道积水安全预警防护系统由积水深度监测子系统、交通安全防护子系统、交通诱导子系统组成。3个子系统协同合作,提高交通管控与诱导效率,保证车辆的通行安全。

2.1 积水深度监测子系统

积水深度监测子系统主要以积水监测装置为主体,积水监测装置的核心器件是由单片机、Wi-Fi通信模块与浮球水位传感器组成。将该装置安装在下穿地道最低处一侧的墙体上,2个浮球水位传感器上下顺序排列,分别距下方水平地面10、26 cm。通过积水监测装置监测进入容器的积水水位,当积水接触到浮球水位传感器时,浮球水位传感器漂浮在水面上,该传感器会随水位的变化而上下移动,从而得到水信号,水信号传至控制器进行信息转换,经过与既定数据的比对转换为电信号进行输出,输出的电信号经过单片机处理后通过Wi-Fi通信模块传至云端,从而做到准确有效预警。装置利用连通器原理,顶部设有通气孔以平衡装置内外压强,底部有网络状滤网,防止装置因水中杂质堵塞,保障水流通畅的进入装置。

遇到暴雨天气时,若地道内排水不畅,逐渐形成积水。积水水面不断升高,接触积水监测装置,积水通过装置下方进入装置,浮球水位传感器检测到水深位置达到10或26 cm,从而触发相应的预警系统响应。

积水监测装置运用简单的原理设计了可以准确测量积水水位是否到达预警级别的装置。该装置受温度影响小,检测精度高,所测数值范围足够用来进行积水水深预警,同时对正常道路交通影响小,成本低,适用的场景多,适合大范围推广使用,为下穿地道暴雨内涝风险预警提供支撑。

2.2 交通安全防护子系统

交通安全防护子系统侧重于汽车强制性管理,通过电动限高架对积水深度超过管制级数的下穿地道实施禁行,实现交通静态管理。

电动限高架是在原有传统限高架的基础上改进,在原基础上增设可升降的挡车杆,该挡车杆通常由金属材料支撑,具有足够的强度和耐久性以承受车辆的冲击。交通安全防护子系统接收到积水深度监测子系统通过Wi-Fi通信模块发出的积水信息后,根据提前设定的自动化程序,不同的积水深度对应着不同的挡车杆高度,挡车杆则由电动马达提供动力自动调节升降高度,并在电子显示屏上显示不同的警示内容和相对应的语音提示。同时挡车杆配备了安全装置,该装置可以在紧急情况下停止挡车杆的运动,以防止危险的发生。

结合CJJ 221—2015《城市地下道路工程设计规范》,电动限高架安置在距离下穿地道的上一个交叉口下游的120 m处,假如下穿地道与上一个交叉口距离小于120 m,则将电动限高架安装在下穿地道纵断面变坡点。同时,设置限高标志时,除在限制地点设置外,还应在限制地点上游交叉路口的出口处提前设置。智能电子显示屏安置于进入下穿地道的电动限高架横梁上;声光一体的安全预警加强装置包含一个太阳能红蓝警示灯及一个语音提示装置,同样安置在限高架横梁上,起警示的作用。当下穿地道积水深度达到对应触发水位预警等级10 cm、管制等级26 cm时,将会触发相应的预警防护响应。

2.3 交通诱导子系统

交通诱导子系统侧重于汽车引导性控制,通过交通警示牌、红蓝警示灯、限高牌等一系列设施,为驾驶员提供下穿地道积水信息,同时规范驾驶员限速行驶,引导车辆安全、高效驶出下穿地道,避免交通事故及交通拥堵的发生,实现交通动态管理。

为确保驾驶人提前了解下穿地道与交通安全防护预警的存在信息,设置醒目的警告标志。安装电动限高架后,将LED显示屏安装在电动限高架顶部,通过不同水位进行不同限高限速信息显示,诱导驾驶人迅速作出响应。同时在该下穿地道的上一个交叉口的适当位置设置相应的LED显示屏,提供限高、限速信息,以便车辆整体高度超过标志所指示的高度时驾驶员能够驾驶车辆提前绕行。红蓝警示灯与积水监测装置相连,积水到达一定高度时,红蓝警示灯亮起,引起驾驶人的注意,配合电动限高架完成涉水路段交通管理与控制任务。电动限高架及其他管制附属设施均采用太阳能电池供电,能源清洁无污染。

驾驶人根据交通诱导子系统的信息,注意到电动限高架升降杆的升降,可以选择掉头折返或是减速慢行。同时道路两侧安置的太阳能红蓝警示灯闪烁,语音提示装置播放语音,加强预警效果,确保信息的可达性。各子系统相互配合实现积水监测与预警的自动化和智能化。

3 系统运行机制

积水监测装置设置在下穿地道地势最低洼处,路面积水渗入积水监测装置,水面与监测装置内渗入积水的水面齐平,积水监测装置内设有两级水位触发式开关并与交通安全防护子系统相联,交通安全防护装置主要由可升降式的电动限高架构成,设置于下穿地道前。交通诱导子系统包括交通标志和预警装置。交通标志是设置于距离下穿地道100 m处的警告标志,标明“前方地道易积水,注意交通标志引导”字样;预警装置包括设置于下穿地道前的电动限高架横梁上的LED显示屏、太阳能红蓝警示灯及语音提示装置。

积水水深到达10 cm时触发水位预警等级开关,交通安全防护子系统响应一级警报,LED显示屏上显示“地道积水,限速15 km/h”字样,红蓝警示灯亮起,语音播报“前方积水,限速15 km/h”,从视觉和听觉2方面弥补驾驶员恶劣天气外界信息接受能力减弱的状况,加强预警效果;若积水持续增加,水深达到26 cm时触发水位管制等级开关,交通安全防护子系统响应二级警报,电动限高架升降杆下降至距离地面0.8 m的高度,LED显示屏上显示“地道积水,车辆禁行”字样,红蓝警示灯持续闪烁,语音播报“前方积水过深,车辆禁行”,禁止车辆进入下穿地道;积水经过处理,水平面下降至10~26 cm,积水触发水位预警等级开关,安全防护子系统响应一级防护,电动限高架升降杆上升至原限高位置,LED显示屏显示“地道积水,限速15 km/h”字样,红蓝警示灯闪烁,语音播报“前方积水,限速15 km/h”;水平面下降至10 cm以下时,安全防护子系统关闭,LED显示屏显示下穿地道原限速,红蓝警示灯关闭,语音提示装置关闭,车辆按原限速通过下穿地道。系统运行机制如图1所示。

4 结束语

研究针对城市下穿地道积水造成交通拥堵及安全事故问题,基于车路协同理论,提出了完整的交通智能化管理措施,实现了车辆与道路设施之间的信息交互与车辆管控。基于两级积水等级的积水深度监测子系统与交通安全防护子系统、交通诱导子系统相互配合实现积水监测与预警管制的自动化。安置于电动限高架上的管控升降挡车杆与积水监测装置紧密结合,结合完善的交通诱导子系统,能有效规避交通事故风险。系统主要特点是通过设置在道路上的积水监测装置,对道路环境信息进行精确采集和实时传输,将信息准确传入安全预警防护装置,针对道路积水深度,自动实行交通管理操作,最大优点是可以实现危险状态下完全杜绝车辆误入下穿地道。由人工服务转为自动化实时服务,实现道路交通管理智慧发展。从总体来看,系统产品成本低、运行原理简明、功能全面有效。未来可通过采用先进的无线通信和新一代互联网等技术,全方位实施车与车、车与路动态实时信息交互,并在全时空动态交通信息采集与融合的基础上开展车辆主动安全控制和道路协同管理,充分实现人、车、路及环境的有效协同,保证交通安全,提高通行效率,形成安全、高效、环保的道路交通系统。

参考文献:

[1] 陈春梅,李博涵.基于超声波的道路积水监测与移动终端报警系统[J].信息通信,2015(11):74-75.

[2] 孙永尚,刘扬,赵军合,等.北京市内涝积水监测预警系统设计与实现[J].地理空间信息,2015,13(4):117-119,14-15.

[3] 杨骁.新能源汽车造型及内外饰设计[D].南京:东南大学,2016.

[4] 刘志强.耐热钢汽车排气管的成形性能分析及工艺设计研究[D].镇江:江苏大学,2021.