甲申“南迁”史事考论

2024-09-30陈支平李定波

主持人语(南炳文):本期本专栏推出了陈支平教授等撰写的《甲申“南迁”史事考论——兼论甲申之际的明廷决策》和庞乃明教授撰写的《红夷大炮传入与晚明战法更新》二文。前者对与明廷存亡关系很大的甲申年间发生的撤宁守关、南迁、太子抚军三事进行了不同前人的深入研究,指出“南迁”与“太子抚军”似同实异,甲申时期决策的形成与运作,表现了进退失据的特征,并对甲申决策的卒无定见困局进行了深入探析。后者第一次从攻城战术、城防战术、野战战术、岸防和水战战术四个方面深入论析了晚明红夷大炮在作战中的战术应用,揭示了其中西合璧的时代特征和难得的创新成绩,是作者多年深入探讨做出的难得的学术贡献。(廊坊师范学院特聘教授、南开大学资深教授)

摘 要: 甲申年间发生的“撤宁守关”“南迁”“太子抚军”三事与明廷存亡攸关,此三事以往被统摄于模糊的君臣矛盾和朋党话语叙事之下,难以反映当时的实态。在东西两线压力之下,“撤宁守关”之事悬而未决,对“南迁”的讨论则由非公开转向公开,衍生出时人认为更为妥帖的“太子抚军”之议。明廷对于三事的决策过程曲折且反复,并非崇祯帝或朝臣单方面的失策所致,决策机制的失衡和士论的矫激,使得秩序渐次失效解体,决策陷入僵局。基于此考察该时期皇权与士大夫的博弈,有助于解析明末复杂的君臣权力演进。 关键词: 南迁;太子抚军;会议;召对;决策机制

甲申之变终结了明廷的全面统治,时人多以“天崩地坼”和“天崩地裂”等形容其影响之大,视为时代与社会的重要变革。此期间的核心问题,即是政治和军事方面的失策,“南迁”一事则是相关问题的综合缩影。关于甲申之变及南迁,学界研究除关注史事本身外,集中于君臣评价“话语”的政治思想、君臣形象书写和南迁的条件分析等方面的讨论。①成果可观却不免重解释而轻考证,易忽视历史演进的复杂过程。对于如何细致区分“南迁”与“太子抚军”,以及此时期明廷决策如何形成和运作等问题,已有研究缺乏全面和深入的考察。本文以相关人物和事件为线索,探究史事的发展过程和朋党话语标签下的朝臣观点,梳理决策机制的变迁与中枢政治的实际运行,敬祈方家学者教正。

一、似同实异:“南迁”与“太子抚军”考辨

“太子抚军”时常被统摄于“南迁”【“南迁”的含义,不同时期不尽相同。天启年间,高攀龙同马世奇、钱谦益同徐汝廉等士人之间,曾议及“南迁”。崇祯年间,则有己巳之变(1629)时首辅韩爌言“迁都”、崇祯十六年(1643)崇祯帝与周延儒密议“南迁”等案例。在以上事件中,“南迁”通常指都城南迁。崇祯十七年(1644)所指“南迁”,则通常指由崇祯帝“圣驾亲征”的南迁。】之下,被认为是相同的策略。然从主议者观点、廷臣反应等方面来看,二策虽有联系,实则并不相同。二策亦有颇多待考之处,如最需厘清的甲申三月前时间线问题,涉及李明睿何时疏言南迁、李明睿与光时亨之间的争议、李邦华何时上疏等疑点,均需进一步研究。

(一)“南迁”与“太子抚军”关系新说

崇祯十七年初明廷深陷两线危机,至二月局势进一步恶化。面对大顺军兵锋,群臣或建议“南迁”,或主张太子“抚军南都”(含“分封二王”),意见纷繁。

谈到二议的联系,以往史籍存在刻意杜撰主议者【南明追论光时亨之罪,即因其谏阻李明睿南迁。参见(明)李清撰,何槐昌校点:《南渡录》卷一,崇祯十七年六月壬申条,浙江古籍出版社1988年版,第42页。张怡亦言李明睿之议遇阻而“南迁之议随寝”,故李明睿可视为南迁主议者。参见(清)张怡撰,魏连科点校:《玉光剑气集》卷四,中华书局2006年版,第190页。李邦华系统提出了“太子抚军”的具体策略,其为“太子抚军”主议者基本无疑议。】关系,营造二议相同的书写。如邹漪称“南迁”主议者李明睿与“太子抚军”主议者李邦华关系密切,李明睿“以总宪李邦华、总督吕大器特荐召起田间”。【(明)邹漪:《明季遗闻》卷一,《续修四库全书》本,上海古籍出版社2002年版,第442册第595页。】吴伟业亦称二人同主南迁,“邦华意在南迁,恐朝论不合,欲以太子居南中为之渐”,且提及李邦华听取李明睿意见,才密疏言太子抚军,“邦华参以己意,缮疏进”。【(清)吴伟业aa630bc05db76eb5720ace2843e09e18撰,李学颖点校:《绥寇纪略》补遗中《虞渊沉下》,上海古籍出版社1992年版,第409-410页。】在如此记述下,李邦华被描绘为追随李明睿的“南迁”主议者。后世史籍多采信以上叙述,如《明季北略》中有一篇目即为《李邦华议南迁》。【(清)计六奇撰,魏得良、任道斌点校:《明季北略》卷二○《李邦华议南迁》,中华书局1984年版,第434页。】

受史籍影响,先行研究对二人同主南迁的说法也多予采信,《崇祯南迁之议考辨》(以下简称“《考辨》”)即称李邦华为“南迁主倡者”。【侯振龙:《崇祯南迁之议考辨》,《历史档案》,2019年第3期。】对于李邦华倡南迁这一说法,钱谦益曾质疑:“见一二野乘禆史,记载甲申议南迁事,不考核忠文建议固守分封之始末,猥与仓皇避敌、委弃庙社者(按:李明睿),同类而共列之”。【(清)钱谦益著,(清)钱曾笺注,钱仲联标校:《牧斋有学集》卷三八《与吉水李文孙书》,上海古籍出版社1996年版,第1330页。】并认为二李并列颇为荒谬,“小生讠叟闻,冒昧执简,谓公亦唱议南迁,以贼臣劫制而罢,岂不忄孛哉!”【(清)钱谦益著,(清)钱曾笺注,钱仲联标校:《牧斋有学集》卷三四《明都察院左都御史赠特进光禄大夫柱国太保吏部尚书谥忠文李公神道碑》,第1209页。】揆诸史实,其观点是合理的。

首先,二议主议者观点截然相反。正月壬辰(三日),李明睿密议南迁时称:“只有亲征一策,渐图南迁,可缓目前之急”,【乾隆《南昌县志》卷五七《艺文记三·召对记一》,中国国家图书馆藏乾隆十六年刻本,第49页。】其二月间上疏也提到“就使皇上发策南迁,此亦救时急着”,【(清)张怡撰,魏连科点校:《玉光剑气集》卷四,第190页。】他的观点十分鲜明。而李邦华观点则与之迥异,首封密疏即在建议“抚军陪京”的同时,力主坚守京师,“皇上惟有坚持效死勿去之义”。【(明)李邦华:《文水李忠肃先生集》卷六《密请东宫抚军南京疏》,《四库禁毁书丛刊》本,集部第81册,北京出版社1997年版,第315页。】三月初他所上密疏,仍重申太子抚军、分封二王之策,并进一步提出坚守方略。【(明)李邦华:《文水李忠肃先生集》卷六《密请寇警豫防疏》,《四库禁毁书丛刊》本,集部第81册,第317-320页。】

除奏疏外,还有更有力的证据。弘光诏书中论光时亨之罪,即“未尝以南迁一议,通指两家”。【(清)钱谦益著,(清)钱曾笺注,钱仲联标校:《牧斋有学集》卷三八《与吉水李文孙书》,第1331页。】而颇为明显的是,李明睿对李邦华观点并未表达实际认同。顺治十三年(1656),李邦华孙李长世延请李明睿为李邦华著述作序,序中李明睿并未语及二人在“南迁”上的观点一致,也丝毫未提及李邦华举荐自己复官翰林之事。【(清)李明睿:《李忠肃先生〈留丹集奏议〉序》,《文水李忠肃先生集》卷首,哈佛大学燕京图书馆藏乾隆刻本,第1页a-3页b。】《槜李诗系》中载有李明睿与钱(士馨)的对话,可知他执着南迁,“贼犯京,中允李明睿密请南迁。士馨私谒之,泣曰:贼尽得秦陇,昼夜行四五百里,倘绕出畿南以抗警跸,公将何辞以谢天下?李惭惧。又(按:钱士馨)曰:不如死守以待勤王之兵,先遣太子南行以系人望。李难之”。【(清)沈季友:《槜李诗系》卷二三《东湖遗老钱士馨》,中国国家图书馆藏康熙金南锳敦素堂刻本,第28页a。】

在李邦华著述中也有二人相左的明证。三月乙巳(十七日)李邦华致书倪元璐,尖锐指责李明睿倡言南迁,致使太子抚军提议被殃及,“而朝臣(按:李明睿)乃竟有露疏以南幸劝上者,身冒不韪,致来群口,一事不成,万有余丧,此言者之过也”。【(明)李邦华:《李忠肃公集》卷六《答倪鸿宝太史三首》,南京图书馆藏道光二十二年吉水李氏刻本,第25页。】

其次,朝臣显然未将二议混淆。二月己卯(二十日)东阁会议后,李明睿即因主“南迁”遭多人弹劾。如兵科都给事中戴明说弹劾李明睿,称南迁为“邪说”,斥责他进“唐宋退避之陋习”,请求将其“窜殛其人,榜示其罪”,【(清)孙承泽辑,裘剑平校点:《山书》卷一六《特纠邪说》,浙江古籍出版社1988年版,第502-503页。】戴明说的上疏未提及李邦华。而光时亨下狱后所上辨疏除表达弹劾李明睿的正当外,还明言李明睿和李邦华二人不同,以消解时论对自身的影响,“罪臣所纠者为现在廷之李明睿,今传为殉难宪臣李邦华”。【(明)光时亨著,辛德勇整理:《素堂遗集》卷五《狱中遗稿·辨疏》,九州出版社2023年版,第510页。】

综上,“南迁”与“太子抚军”因主议者同为江西籍,部分观点相近(均提及南下),而被史籍附会,实则存在不同。从当时廷臣观点及遗民的追悔中,可知二议可行性也存在差异,不应混为一谈。

(二)意见纷繁的南迁之议

正月乙酉(二十日)会议时,即有廷臣“主迁南京”,【(明)李清撰,顾思点校:《三垣笔记》附识中《崇祯》,中华书局1982年版,第219页。】二月甲戌(十五日)崇祯帝招驸马都尉巩永固密对,巩氏请南迁。【(明)钱:《甲申传信录》卷三《大行骖乘》,《四库禁毁书丛刊》本,史部第19册,第245-246页。 】当日讲官项煜经筵时再言南迁,崇祯帝颇有赞同而阁臣不应,“上屡顾阁臣魏藻德,迄无一语,上耸身舒足仰叹,不终事而起。”【(清)戴笠、(清)吴殳:《怀陵流寇始终录》卷一七,《续修四库全书》本,第442册第117-118页。】面对危机,二月二十日【(明)光时亨著,辛德勇整理:《素堂遗集》卷五《狱中遗稿·第一揭》,第517页。】群臣集议于东阁,形成三种意见:以次辅范景文等人为代表,主张坚守待援;【《明史》卷二六五《范景文传》,中华书局1974年版,第6835页。】以少詹事项煜(先前主南迁)等人为代表,主张太子“抚军南都”;以李明睿为代表,主张“大驾亲征”(即南迁)。【(清)张怡撰,魏连科点校:《玉光剑气集》卷四,第189页。】

东阁会议后,李明睿公开上疏(第一疏,上于二十日或二十一日)言亲征而实倡南迁,“今日所最急者,无如亲征一事……皇上吉日启行”,崇祯帝“然之,下部速议”。【(清)张怡撰,魏连科点校:《玉光剑气集》卷四,第189页。《考辨》认为批语系文华殿召对时崇祯帝对南迁的态度,且为邹漪杜撰(侯振龙:《崇祯南迁之议考辨》,《历史档案》,2019年第3期),该说不当。首先,批语是二十二日左右的御批,与二十八日召对无关;其次,张怡所记批语与邹漪基本相同,可见崇祯帝确曾赞同。张怡系甲申之变亲历者,其记载应可信。】随即遭戴明说、成德和刑科给事中光时亨等朝臣弹劾,【(明)光时亨著,辛德勇整理:《素堂遗集》卷五《狱中遗稿·辨疏》,第510页。】其中光时亨的弹劾最为密集。光氏入狱后,为求生还,淡化弹劾的激切程度,讳言诸多弹劾内容,且将时间刻意置后。

据光氏自言仅有一次弹劾,疏上于丁亥(二十八日):“至二十八日,时亨不得已疏纠及之,止求颁谕严城守”。【(明)光时亨著,辛德勇整理:《素堂遗集》卷五《狱中遗稿·第一揭》,第518页。】此说显然不实,壬午(二十三日)时崇祯帝即因光氏“参李明睿为邪说”,已不悦而召光时亨面诘:“一样邪说,却只参李明睿,何也?显是朋党。姑且不究”。【(明)蒋德璟著,粘良图点校:《敬日堂外集》卷一一《再回奏会议各单》,商务印书馆2022年版,第547页。】考虑章奏上达御前所需的时间,则最早的弹劾发生在二十一日或二十二日间,而非只有二十八日一次(光氏此前后多次上疏)。疏中内容也并非“止求颁谕城守”,其言“不杀之不足以安人心”,已颇为激切耸动。李明睿被劾后,他于辛巳(二十二日)前后又上辨疏(第二疏),疏中不再以“亲征”为饰词,直言南迁是“救时急着”,力陈南迁之益。崇祯帝阅后“默然”,并未反对。时人称此事后“南迁之议遂寝”。【(清)张怡撰,魏连科点校:《玉光剑气集》卷四,第190页。】该说不准确(李明睿后仍有上疏),下文有详细辨析。

(三)权宜变通的“太子抚军”之议

李邦华虽被视为“太子抚军”主议者,但同时南京也有相似主张者。二月,张自烈向南兵部尚书史可法提道:“昨面承姜先生,商及迎请东宫监国事,言公疏、公揭已具,大司马诘朝专差达御前矣”。【(明)张自烈:《芑山文集》卷八《上南大司马史公论监国书》,《四库禁毁书丛刊》本,集部第166册,第153页。】同月李邦华与史可法通信,也言及上密疏,“两疏扣阍,天听杳然”,【(明)李邦华:《李忠肃公集》卷六《与南司马史道邻二首》,南京图书馆藏道光二十二年吉水李氏刻本,第28页。】可见李氏之策可能部分源于南京廷臣。

李邦华何时上“太子抚军”二疏,未有明载。顺治时李氏后人对此已不甚了解,“第未详初疏在某月某日,次疏在某日”。【 (清)钱谦益著,(清)钱曾笺注,钱仲联标校:《牧斋有学集》卷三八《与吉水李文孙书》,第1330页。】吴伟业记《密请东宫抚军南京疏》(首上密疏,以下简称“《抚军疏》”)上于二月二十日会议前不久,“疏入未下,寻有旨,以战守事,卿贰詹翰诸臣会议于东阁”,【(清)吴伟业撰,李学颖点校:《绥寇纪略》补遗中《虞渊沉下》,第410页。】该说仍不确。事实上据李氏奏疏可推知时间,《密请二王分封疏》(二上密疏,以下简称“《分封疏》”)称:“顷因寇躏山右,皇上谕阁臣共集廷议(按:即东阁会议),臣有密奏”,【(明)李邦华:《文水李忠肃先生集》卷六《密请二王分封疏》,《四库禁毁书丛刊》本,集部第81册,第316页。】则《抚军疏》上于二十日会议后至二十二日间。

《抚军疏》主旨有三:分析局势,力主坚守;提出多项坚守方略;主张太子“抚军陪京”。【(明)李邦华:《文水李忠肃先生集》卷六《密请东宫抚军南京疏》,

《四库禁毁书丛刊》本,集部第81册,第314-316页。】《考辨》认为李氏奏疏不足以打动崇祯帝,流于空谈,【侯振龙:《崇祯南迁之议考辨》,《历史档案》,2019年第3期。】该说似未当。李氏对时局分析颇为切实,其深知坚守在道德上虽无可非议,但在“内备外援,无一足恃”之下,为避免“以神京为孤注”,应命太子“抚军陪京”。此举较南迁优势有二:崇祯帝可免遭道德诘责,坚守可稳固人心;太子可“督援南来,遥巩燕云”,故而谈迁称“惟东宫出镇,庶合灵武之事,策最为正”。【(明)谈迁著,张宗祥校点:《国榷》卷一○○,崇祯十七年二月丁亥条,中华书局1958年版,第6031页。】

《抚军疏》上达后未有批复。李氏又上《分封疏》,疏言:“臣前日密奏,大略如此。”【(明)李邦华:《文水李忠肃先生集》卷六《密请二王分封疏》,《四库禁毁书丛刊》本,集部第81册,第317页。】可知上于《抚军疏》后二日,【刘同升则言“疏上三日,不报,又密请二王分封”。参见(明)刘同升:《墓志铭》,(明)李邦华:《文水李忠肃先生集·附录》, 《四库禁毁书丛刊》本,集部第81册,第345-346页。】综合来看该疏上于二十三日【二十三日召对尚未提及分封二王之事,可知《分封疏》上于二十三日召对后。参见(明)蒋德璟著,粘良图点校:《敬日堂外集》卷一一《再回奏会议各单》,第547页。】至二十四日间。《分封疏》主旨与前疏基本一致,即建议分封永王、定王,维系人心且“坐镇上游而壮江淮之锁钥”。【(明)李邦华:《文水李忠肃先生集》卷六《密请二王分封疏》,《四库禁毁书丛刊》本,集部第81册,第316-317页。勋戚刘文炳、巩永固曾与李邦华共同奏请分封二王。参见(明)李长祥:《天问阁文集》卷一,沈乃文主编:《明别集丛刊》第5辑第87册,黄山书社2016年版,第444页。】同时,李邦华在奏疏中对坚守京师提出切实的方略,《抚军疏》所陈方略之后均被采纳施行,而《分封疏》上达数日后,崇祯帝即下令征督抚勤王。【(明)谈迁著,张宗祥校点:《国榷》卷一○○,崇祯十七年二月丁亥条,第6031页。】不仅如此,三月己亥(十一日)崇祯帝接受李邦华等人提议下诏罪己,可见李邦华的提议并非空谈,颇有可行性。

《分封疏》上达后,崇祯帝一度对李氏二疏颇有赞同。至二十八日前,因李邦华的提议被泄露,爆发激烈争议。二十八日多次举行集议,仍致力于商讨应对之策,崇祯帝此时在南迁和太子抚军之间未有抉择。而深层原因,则是决策机制与人事任用方面的系统性问题。

二、进退失据:甲申时期的决策形成与运作

李伯重指出明代圣裁、阁议和廷议三种决策机制并存,且均发挥了重要作用。【李伯重:《明代后期国家决策机制研究》,《中华文史论丛》,2019年第1期。】崇祯帝继位后扩大信息渠道,在广泛听取阁议、会议(廷议)和召对等渠道意见的基础上,逐渐形成以“圣衷独断”为核心的决策。而甲申时期,则呈现出与崇祯初以来趋势相反的现象,即决策偏向“事权分而众为政”。

(一)屡起屡蹶的撤宁决策

面对清军的军事压力,崇祯十六年十一月,辽东偏裨刘应国、马玉提议“撤宁并关”,遭严词批驳。十二月,辽抚黎玉田单疏请求“撤宁并关”,【林奎成:《吴三桂与甲申之变》,知识产权出版社2013年版,第130页。】蓟辽总督王永吉也上疏同主此议。在二人同辽东提督吴三桂的合议下,正月兵部尚书张缙彦向崇祯帝面奏,议行撤宁合兵。崇祯帝“深然之”,丁未(十八日)命兵部补奏,发本交内阁票拟。随即首辅陈演以“一寸山河一寸金,锦州告警,宁兵万不可调”【(明)张缙彦:《依水园文集·前集》卷二《关宁调援纪事》,《清代诗文集汇编》编纂委员会编:《清代诗文集汇编》第13册,上海古籍出版社 2010年版,第93页。】为由上密揭反对。首次受挫后,正月戊申(十九日)左右【二十一日御批“前已经廷议”,则十九日或二十日间为第一次廷议,参见(明)蒋德璟著,粘良图点校:《悫书》卷一一《回奏议撤宁远揭帖》,商务印书馆2018年版,第115页。】崇祯帝命内阁召集会议,议无定论,又于庚戌(二十一日)第二次命内阁票拟,陈演仍极力反对。遂于当日举行第二次会议,分歧难定。崇祯帝独断下旨言:“兵部议是”,第三次命内阁票拟,再遭陈演密揭反对,“外边督抚未必来,亦当佥同”,【(清)孙承泽辑,裘剑平校点:《山书》卷一八《调边兵入卫》,第493页。】决策陷入僵持。【以上事件过程,参见(清)孙承泽著,王剑英点校:《春明梦余录》卷二四《闻警求去》,北京出版社2018年版,第364-365页;(明)李清撰,顾思点校:《三垣笔记》附识中《崇祯》,第219-220页。 】

面对僵局,崇祯帝恩威并施,先后御批“成与战功一体优叙”【(明)蒋德璟著,粘良图点校:《悫书》卷一一《回奏宁远用间揭帖》,第113页。】和“原应先生每主持担任,未可推诿,延缓误事”,【(明)蒋德璟著,粘良图点校:《悫书》卷一一《回奏议撤宁远揭帖》,第115页。】催促内阁票拟,但始终无进展。次辅魏藻德、方岳贡同样对此持消极态度,明言“无故弃地三百里,臣等不敢任其咎”。【(明)邹漪:《明季遗闻》卷一,《续修四库全书》本,第442册第605页。】两次廷议时,唯吏科都给事中吴麟征力赞此议,其首疏即主张事当权宜,从速撤宁,崇祯帝得疏心动,答以“当与宰相、司马议之”,【(清)吴蕃昌:《先忠节公年谱略》,北京图书馆编:《北京图书馆藏珍本年谱丛刊》第61册,北京图书馆出版社1999年版,第162页。】阁臣与兵部商议无果。次日吴麟征又上密疏,称调兵为“目前急着,不待再计”,【(清)孙承泽辑,裘剑平校点:《山书》卷一八《调边兵入卫》,第493页。】未见批复。二月辛酉(二日)王永吉上密疏陈“守关”之利,希望与“当事大臣,密谋而力断之”。【(清)龚鼎孳:《光禄大夫少保兼太子太保吏部尚书前内翰国史院大学士谥文通王公行状》,(清)龚鼎孳著,孙克强、裴喆编辑校点:《龚鼎孳全集》第4册,人民文学出版社2014年版,第1966页。】阁臣借故延缓,票拟“俟抚镇奏明定夺”。二月戊辰(八日)王永吉与顺抚杨鹗联名奏请调兵入关,崇祯帝持疏与阁臣议,陈演、魏藻德因惧怕“事定,而以弃地杀我辈,且奈何!”【(清)吴伟业撰,李学颖点校:《绥寇纪略》补遗上《虞渊沉中》,第396页。】坚决反对。

崇祯帝对撤宁始终赞同,却未独断实施。直至三月甲午(六日)宣大危急,他方才绕开内阁,独断发中旨调兵撤宁,“内发大人(按:吴麟征)前徙宁远疏,立诏吴镇、黎抚,赴援京师”。【(清)吴蕃昌:《先忠节公年谱略》,北京图书馆编:《北京图书馆藏珍本年谱丛刊》第61册,第175页。】此时为时已晚,张缙彦事后感叹:“上深明利害,卒误事。机臣(按:陈演)等粉碎不足赎也。”【(清)张缙彦:《依水园文集·前集》卷二《关宁调援纪事》,《清代诗文集汇编》编纂委员会编:《清代诗文集汇编》第13册,第93页。】

(二)逡巡反复的南迁决策

东阁会议后,李明睿“在内则密请亲征,在外则倡言南幸”。【(明)光时亨著,辛德勇整理:《素堂遗集》卷五《狱中遗稿·第一揭》,第517页。】文华殿召对后,群臣已公开议论南迁与太子抚军,“始群臣犹密奏,后俱昌言”。【(明)李长祥:《天问阁集》卷上,王云五主编:《丛书集成初编》第2458册,商务印书馆1936年版,第5页。】自三月己丑(一日)起,崇祯帝每日都收到早行二事的奏疏,李明睿“请南迁,日日上奏”,【(明)钱:《甲申传信录》卷一《睿谋留憾》,《四库禁毁书丛刊》本,史部第19册,第233页。】阁臣范景文、李建泰及九卿倪元璐、李邦华乃至系狱知县梁以樟、生员张鑻等人,均在不同场合请求太子抚军,前后迁延将近两个月时间。

值得警惕的是,光时亨及为其辩护的士人,均营造出崇祯帝始终拒绝南迁和太子抚军的假象,“先帝皆寝其议不行”,【(明)光时亨著,辛德勇整理:《素堂遗集》卷五《狱中遗稿·虏寇本末记》,第464页。】并“描绘”出君臣早已坚定信念的情形,“先帝誓死不出,计定于前,公卿议守愈同”,【(明)光时亨著,辛德勇整理:《素堂遗集》卷五《狱中遗稿·第二揭》,第523页。】光氏乡人姚康亦称:“时上已先咈明睿议”。【(清)姚康:《光给谏公传》,(明)光时亨著,辛德勇整理:《素堂遗集》卷四,第368页。】事实并非如此,崇祯帝对二议始终踌躇难决,其态度总体经历了暗中赞同,又表面反对,最终暗中支持的变化。

先看南迁的态度变化。正月与李明睿密议南迁时,崇祯帝对于南迁的提议颇为赞同。在二月末至明亡的多次讨论中,崇祯帝一面佯装反对,明言“国君死社稷”,【(清)吴伟业撰,李学颖点校:《绥寇纪略》补遗中《虞渊沉下》,第410页。】一面又暗中赞同南迁。在东阁会议后,李明睿疏请“亲征”(南迁),崇祯帝“然之,下部速议”。二十六七日间,陈演泄露崇祯帝赞同南迁的想法,又引发光时亨对李明睿的弹劾,“盖上意实欲南迁,陈演泄之,科臣光时亨露章谏阻,上不悦”。【(清)戴笠、(清)吴殳:《怀陵流寇始终录》卷一七,《续修四库全书》本,第442册第120页。】黎元宽称此时崇祯帝赞许南迁,对李明睿颇为器重,欲以其入阁,为异见者反对而不果,“先生于时为六衮初度,休暇不遑,顾挢诸鄙谋,倡迁议。幸先帝以为忠,遂俾军国,即日宣麻,而不与者复多方龁之,事故中寝”。【(明)黎元宽:《进贤堂稿》卷一○《寿李太翁老师六衮序》,《四库禁毁书丛刊》本,集部第146册,第114页。李氏墓志碑铭亦称:“师抗议盈廷,为依迁国,烈皇帝几欲降麻爰立矣。”参见(明)黎元宽:《进贤堂稿》卷二二《通议大夫礼部左侍郎署尚书事前翰林院学士阆翁李公墓志铭》,《四库禁毁书丛刊》本,集部第146册,第469页。】而崇祯帝先前曾超擢魏藻德入阁,此时仿魏氏故事以李明睿入阁提掣南迁,颇有可能。在二十八日文华殿召对后,李明睿继续密陈南迁,得到崇祯帝赞同,“明睿复前膝密陈,上首肯”,【(清)戴笠、(清)吴殳:《怀陵流寇始终录》卷一七,《续修四库全书》本,第442册第120页。】甲申之变亲历者李长祥亦言:“惟李明睿南迁议,帝意颇动。”【(明)李长祥:《天问阁文集》卷一,沈乃文主编:《明别集丛刊》第5辑第87册,第444页。】

陈演多次拒绝票拟,又以“阁务殷繁”反对次辅魏藻德、方岳贡前往天津、济宁,推动南迁。【《考辨》认为二阁臣出京与南迁无关(侯振龙:《崇祯南迁之议考辨》,《历史档案》,2019年第3期

),此说误。首先,其所据《烈皇小识》记事杂乱、时间错置,“范、李二臣之请”是指“太子抚军”,发生于三月壬辰(四日),而非二十八日的文华殿召对。其次,二阁臣罢遣系陈演阻挠及时事变化所致。参见(明)文秉:《烈皇小识》卷四,《续修四库全书》本,第439册第127页;(明)李长祥:《天问阁集》卷上,王云五主编:《丛书集成初编》第2458册,第22页。 】其一系列不作为,令崇祯帝颇为不满,“朕不要做的,先生偏要做。朕要做的,先生偏不要做”,李逊之指出“朕要做的”,即“指南迁及遣两辅诸事”。【(明)李逊之:《三朝野纪》卷七,《续修四库全书》本,第438册第214页。】《考辨》认为崇祯帝在昌平陷落前始终拒绝南迁,【侯振龙:《崇祯南迁之议考辨》,《历史档案》,2019年第3期。】有待探讨。面对“神京无兵无饷无将,人心皇皇,伪示伪官几遍畿辅”【(清)吴蕃昌:《吴太常殉节遗书》,中国国家图书馆藏清刻本,第11页b。】的情形,南迁是崇祯帝的重要选择之一。即如《考辨》所举松山议和,崇祯帝同样表面反对而实则赞许,对此不应遽下断言。

三月间,崇祯帝仍实则赞同南迁,在压力之下其态度犹疑实属正常。【李长祥称:“帝固原有意而犹豫。”参见(明)李长祥:《天问阁文集》卷一,沈乃文主编:《明别集丛刊》第5辑第87册,第444页。】与此相关,对颇有争议的运河、海路南迁,崇祯帝同样有所布局,因意见不一而止,吴殳称:“海运郎中沈廷杨,殳之乡人,上曾有密旨,令治海舟,殳闻其事甚确。特耻于自发,欲廷臣力劝而后行之,众议不同,反有谏者,是以憝愤思自杀。”【(清)戴笠、(清)吴殳:《怀陵流寇始终录》卷一七,《续修四库全书》本,第442册第121页。】天津筹备海船一事,亦出自崇祯帝安排,“先帝特简飚(按:冯元飚)为本兵,而飏抚津门,意谓事亟则羽林龙舟足倚,且相为手足也”。【(明)黎元宽:《进贤堂稿》卷二四《书事一则》,《四库禁毁书丛刊》本,集部第146册,第571页。《考辨》认为冯元飏筹备海船系个人行为(侯振龙:《崇祯南迁之议考辨》,《历史档案》,2019年第3期),

似武断。二月天津已“兵甚薄,人心不固”。参见(明)程源:《孤臣纪哭》,(明)冯梦龙:《甲申纪事》第三卷,《四库禁毁书丛刊》本,史部第33册,第400页。三月丙申(七日)冯恺章入京时,天津形势已更为严峻。冯元飏所奏“躬侯圣驾航海”未必可成行。崇祯帝对天津情形并非全然不晓,而冯恺章为廷臣所阻,奏疏无法上达,故最初的方案落空。】黎元宽与黄宗羲所言一致,即崇祯帝曾命冯元飏防患未然。【(明)黄宗羲:《南雷诗文集》,吴光主编:《黄宗羲全集》第10册,浙江古籍出版社2012年版,第233页。】观上述二事,崇祯帝既暗中布置,又期待“举朝固请而后许”。【(清)吴伟业撰,李学颖点校:《绥寇纪略》补遗中《虞渊沉下》,第411页。】

在昌平失陷后,三月甲辰(十六日)崇祯帝密招巩永固,欲南迁,【(清)戴笠、(清)吴殳:《怀陵流寇始终录》卷一七,《续修四库全书》本,第442册第135页。】丙午(十八日)密招刘文炳、巩永固,二人因“曾议南迁,得诏以为南迁”。【(明)李长祥:《天问阁文集》卷一,沈乃文主编:《明别集丛刊》第5辑第87册,第436页。】另据宫中内监回忆:“国祯与上有密约,脱不测,以六千义勇护上南幸。”【(清) 张怡:《讠叟闻续笔》卷一,《中国野史集成》编委会、四川大学图书馆编:《中国野史集成》第37册,巴蜀书社1993年版,第595页。】据此则崇祯帝历经游移不定后,终欲南迁。

(三)议而难决的“太子抚军”决策

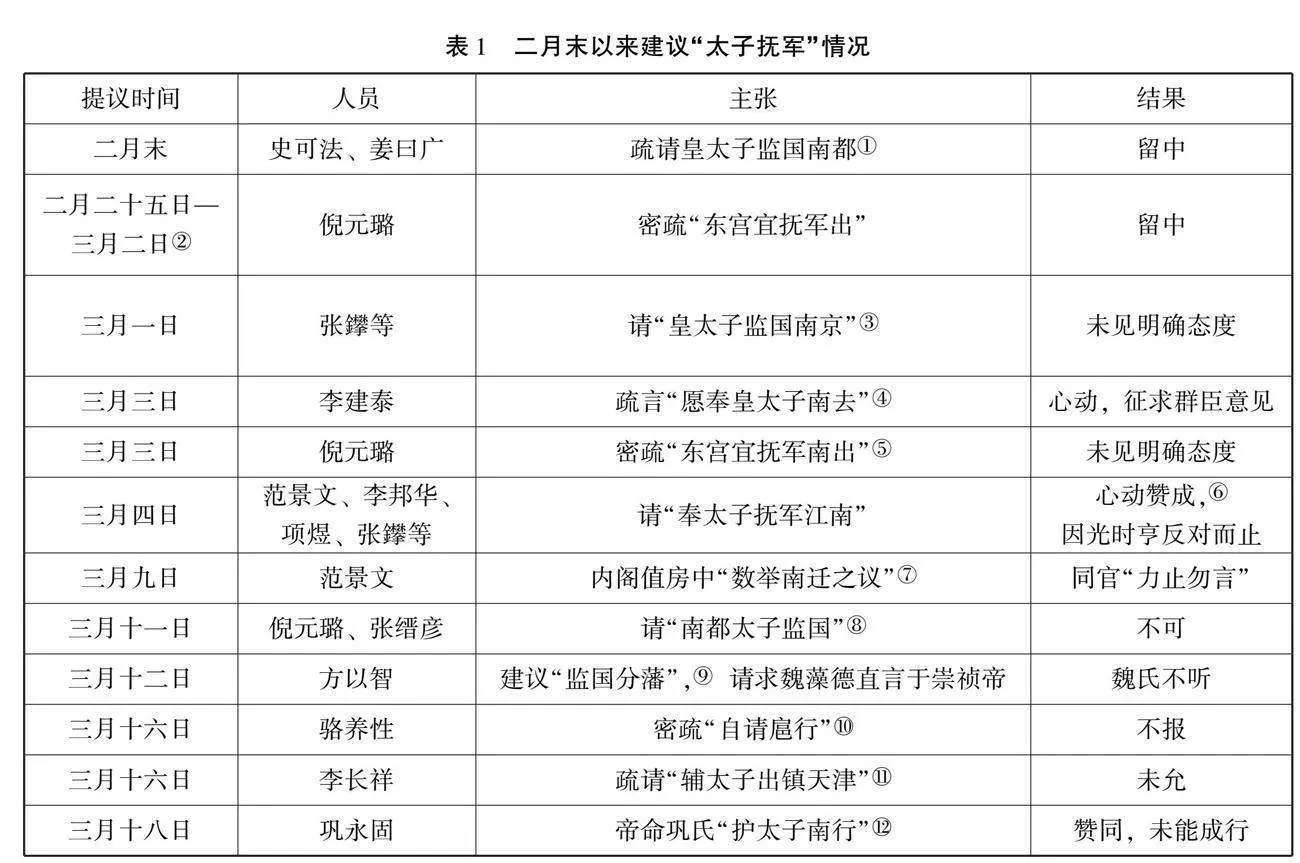

对于“太子抚军”,崇祯帝则经历了起初支持,再而未置可否,最终赞同的立场变化。李邦华两上密疏,起初收效甚佳。《抚军疏》上达后,崇祯帝并未反对,【(明)蒋德璟著,粘良图点校:《敬日堂外集》卷一一《再奏会议各单》,第547页。现存《抚军疏》并非完全是原疏,如“辅臣知而未敢言,其试问之”即不见于今。】《分封疏》上达后,崇祯帝对二疏均颇为嘉许,“先帝袖公疏,绕殿巡行,且读且叹。疏稿衔袖,袖已复(覆)出,纸牍漫烂,犹不去手。密谕阁臣陈演:宪臣言是”。【(清)钱谦益著,(清)钱曾笺注,钱仲联标校:《牧斋有学集》卷三四《明都察院左都御史赠特进光禄大夫柱国太保吏部尚书谥忠文李公神道碑》,第1206页。】二十三日召对后,陈演即泄露密疏内容,使得“朝宁误以为迁(南迁)”。【(明)吴肃公:《读书论世》卷一四,《四库禁毁书丛刊》本,子部第21册,第415页。】崇祯帝因泄密大怒,在激烈舆论之下搁置李氏建议。弹劾李邦华的为首者仍是光时亨,“一时倡异议,率台谏哄然起而诋排邦华者,即时亨也”。【(清)邵长蘅:《青门簏稿》卷一五《武进三忠合传》,《清代诗文集汇编》编纂委员会编:《清代诗文集汇编》第145册,第315页。】二月二十八日召对,李明睿和李邦华分别坚持前议,【《考辨》指出崇祯帝赞同南迁系虚构(侯振龙:《崇祯南迁之议考辨》,《历史档案》,2019年第3期),此说误。《考辨》将二十二日御批与二十八日召对混淆,崇祯帝此时并未有明确表态。参见(明)钱:《甲申传信录》卷一《睿谋留憾》,《四库禁毁书丛刊》本,史部第19册,第232页。】崇祯帝则并未明确表态。自三月起,会议和召对愈发频繁,廷臣屡言太子抚军,列表如下:

概言之,无论南迁还是太子抚军,崇祯帝均一度迟疑不决,又颇欲施行。虽明言“国君死社稷”,却并未严禁议论,更与诸臣反复商讨,其态度虽未明确却已隐约体现出倾向。甲申之变亲历者蒋臣即言:“时上虽正色以拒迁议,而意阴有在矣。”【(明)蒋臣:《无他技堂遗稿》卷一五《遁荒纪略》,《四库禁毁书丛刊》本,集部第72册,第629页。】三月收到李建泰“愿奉皇太子南去”之疏后,崇祯帝颇为心动,主动召对并“以建泰语示群臣”,【(清)查继佐著,方福仁点校:《罪惟录》列传卷九《李邦华传》,第1513页。】甲辰(十六日)李长祥请太子出镇,即源于李氏“有量帝之必行其言者矣”。【(明)李长祥:《天问阁文集》卷一,沈乃文主编:《明别集丛刊》第5辑第87册,第438页。】故而,崇祯帝观点反复却倾向于接受“权宜”之策,并在明亡之际决定实施,可知其真实想法。

三、卒无定见:甲申决策的困局探析

在困境之下,崇祯帝对圣裁不再自信,转而仰赖阁议和廷议。值得注意的是,崇祯年间的召对除“密对”外,常招阁部和翰詹科道等多群体共同参与(即群对),这些群体同时又是会议参与者,故召对可与会议一并讨论。下文对决策的过程与决策运作的弊端进行探析。

首先,颇为重要且被内外寄予厚望的“阁议”,此时却成为重要阻碍。这与内阁政治的困境、决策机制变迁所致“君臣异心”密切相关。章正宸曾言阁臣宜“感孚帝衷”“赞襄庙谟”,【(清)孙承泽著,王剑英点校:《春明梦余录》卷二四《忻闻下济疏》,第385页。】指阁臣通过票拟、经筵日讲及召对,提掣朝事且疏通内外,影响君主从而推动决策。崇祯朝阁臣长期曲事皇权,时常面临“恩威出于上裁”的窘境。此情形曾有所改善,崇祯十四年(1641)周延儒复出,与崇祯帝形成良性互动,崇祯帝甚至“以君揖臣”【(明)黄景昉撰,朱曦林点校:《宦梦录》卷二,第66页。】一度对阁臣颇为优礼,故而阁权舒张,较为积极辅佐决策。如崇祯帝赞许与清议和,次辅谢陞即一力承担,周延儒则默许推动,“成则分功,败不及祸”,【(明)李清撰,顾思点校:《三垣笔记》附识上《崇祯》,第185页。】“宫府一体”达成默契。

然而好景不长,崇祯十六年十二月周延儒因“欺罔”被赐死,引发廷臣恐慌。阁臣选任的弊端则直接影响此后决策。崇祯十五年六月“阁讼二变”后,崇祯帝下旨:“此后枚卜,照旧推词林……余概罢寝。”【(明)黄景昉撰,朱曦林点校:《宦梦录》卷三,第83页。】不到一年,即违反先前定制,先后增补的五名阁臣魏藻德、李建泰、方岳贡、范景文、丘瑜,均为中旨入阁(李建泰和丘瑜曾入会推名单而未点用),【(明)谈迁著,张宗祥校点:《国榷》卷九七,崇祯十二年三月戊午条;卷九八,崇祯十五年六月己亥条,第5834、5928页。】并非廷推选任。

此时除首辅陈演外的阁臣,蒋德璟正月末即乞休,李建泰出督师,范景文和丘瑜为新任难以发挥影响,影响决策的是魏藻德和方岳贡。二人以修撰和左副都御史此类既不符合廷推,也不合中旨任用惯例的身份入阁,均是出于逢迎后的特擢。通常而言,阁臣“受心膂之托,于外廷疏而于皇上亲近者”,【(明)王锡爵:《文肃王公奏草》卷九《因事陈言疏》,《四库全书存目丛书》本,集部第135册,第50页。】此时多数阁臣反与君主相左。“撤宁并关”时,陈演拒绝票拟,并屡次上密揭坚决反对。次辅魏藻德和方岳贡非但无所匡扶,且报复建言者,如方岳贡指责兵部“不应倡守关之说”,【(清)孙承泽辑,裘剑平校点:《山书》卷一八《调边兵入卫》,第493页。】并深咎吴麟征多言,停其迁转。

抉择南迁、太子抚军时,同样“君臣异志”。在南京诸臣公疏“太子监国”前,张自烈建议史可法,应当“先移会阁臣,使密启于上”,【(明)张自烈:《芑山文集》卷八《上南大司马史公论监国书》,《四库禁毁书丛刊》本,集部第166册,第153页。】减少君主对廷臣的怀疑。崇祯帝亦曾希望陈演在南迁上协调内外,称“此事要先生一担”。【(明)李逊之:《三朝野纪》卷七,《续修四库全书》本,第438册第213页。】然而与其期待相反,在重大决策中多数阁臣力持异议,通过上呈密揭、打压异己等行为,反抗皇权。

由上可知,在阁臣对皇权依附表象之下,隐含强烈“疏离”。特简阁臣的品行与能力,无法应对危局,多庸碌保身。而崇祯帝长期强化权威,对阁臣“明尊实苛”,对廷臣示“圣威不测”,至此积重难返。“类相”的内阁几乎丧失辅弼职能,难以作为“圣裁”的补充。碍于先前赏罚失当,崇祯帝亦不能行峻法,然朝事氛围仍令重臣恐惧,正如《野老漫录》所言:“盖疑人而自亲事,使臣下殆将无功,犹可言也。使臣下得以避罪,不可言矣。当时阁部大臣,惴惴于恩威之莫测,而票旨覆奏,尽从严切,绅士无服官之乐,而其忧遂贻社稷。”【《野老漫录》,中国国家图书馆藏清初抄本,第18页b。】

其次,集体决策的实际运行,愈加体现出“事权分而众为政”的弊端。决策受多方因素制约,而言官施加过多影响,使得制度实际运行与定制初衷背离。此时期密集举行会议(廷议)和召对,寻求应变之策。会议次数虽难以精确统计,然议撤宁远时已有三次,围绕南迁和太子抚军亦有多次,崇祯帝还不时在召对之间穿插会议,甚至在京师城被攻破后,还欲召集会议,【(明)谈迁著,张宗祥校点:《国榷》卷一○一,崇祯十七年四月己巳条,第6072页。】可知会议举行频率较高。

再看召对,自正月庚寅(一日)至三月丙午(十八日)共举行二十三次(笔者据《崇祯长编》《国榷》统计),实际则不止此数。因国事殷烦,召对异常密集。程源称“朝廷日日召对”,【(明)程源:《孤臣纪哭》,(明)冯梦龙:《甲申纪事》第三卷,《四库禁毁书丛刊》本,史部第33册,第403页。】赵士锦言:“自二月至三月十八日,每日召对各臣”,【(明)赵士锦:《甲申纪事》,中华书局1959年版,第7页。】崇祯帝甚至于二月丙戌(二十七日)恢复暂停多年的翰詹官侍记注之制。【(明)谈迁著,张宗祥校点:《国榷》卷一○○,第6031页。记注之制先前曾施行于崇祯初,“召对记注,惟崇祯戊辰、己巳之岁屡举行”。参见(明)黄景昉撰,朱曦林点校:《馆阁旧事》卷上,中华书局2022年版,第176页。】

各群体广泛参与,频繁讨论,虽然可以集思广益,但却容易陷入“谋而无断”的窘境。言官虽职在纠劾,然此时言官职能则明显向起制约作用的“决策者”转化。顾宪成称:“言官,操天下之是非”,【(明)顾宪成:《泾皋藏稿》卷七《〈万历奏议〉序》,(明)顾宪成著,王学伟编校:《顾宪成全集》中册,上海古籍出版社2022年版,第1249页。】万历以来,言官对会议、廷推等重大决策的影响日渐增强,至此时更为突出。在与议廷臣中,或如陈演等阁臣“挟持群下,欲使箝口”,【(清)计六奇撰,魏得良、任道斌点校:《明季北略》卷二○《十一颁罪己诏》,第447页。】或沉默不语,发挥关键作用的光时亨等言官,拘于“道德严格主义”,【虽然明末清初时思想活跃,发展出自然人性论,推动了思想解放,但也催生发展出道德严格主义。参见王汎森:《晚明清初思想十论》,北京师范大学出版社2020年版,第84-90页。】阻止了李邦华等提出的“经权之策”。马子木指出晚明时期的言路秩序由宽转严,管理上体现出了威权化趋向。【马子木:《晚明言路政策的调整与言路秩序的再造》,《西南大学学报》(社会科学版),2023年第1期。】然诉诸甲申之际,言路秩序仍显混沌。

崇祯帝长期以来对言路的严格约束,表面看使言路受到弹压,但事实上言官对决策影响有增无减。会议撤宁远时,言者寥寥,吏科都给事中吴麟征毅然担当,公开赞同并试图上“公疏”。其他掌科官见此情形,竟“相顾诿让”,【(清)吴蕃昌:《先忠节公年谱略》,北京图书馆编:《北京图书馆藏珍本年谱丛刊》第61册,第163页。】拒绝署名。吴氏虽贵为言官之首,也只能“独疏其事”,该疏被留中,被留中之因即是该疏难以代表集体意见。讨论南迁和太子抚军时,力持“正论”的言官如光时亨,竟“以君父为孤注”,【(明)徐石麒:《可经堂集》卷一二《简夏铨部彝仲》,沈乃文主编:《明别集丛刊》第5辑第26册,第265页。】始终反对二策。其他言官对李明睿等人也纠劾不已,称为“邪妄”之举。【(明)李清撰,何槐昌校点:《南渡录》卷一《直陈会议情形疏》,崇祯十七年六月壬戌条,第29页。】面对危局,会议时多数言官既明哲保身,又欲坐收“无害之利”,陷入“己既不言,又禁他人言”【《明史》卷一七七《林聪传》,第4721页。】的怪圈。崇祯帝汲汲于构建的“秩序化言路”,实效显得苍白无力。

言路所执“道德性公论”,令朝臣多缄默,纵有试图突破藩篱者,仍无济于事。如范景文贵为阁臣,二月会议时尚主“固结人心,坚守待援而已”。【《明史》卷二六五《范景文传》,第6835页。】三月因危在旦夕,他在召对时一反前议,力主“东宫抚军江南”,为光时亨所阻。同时,崇祯帝也面临多重道德和舆论压力,三月其情绪已至崩溃边缘,“见举朝无人,每一对未尝不痛哭回宫”。【(明)程源:《孤臣纪哭》,(明)冯梦龙:《甲申纪事》第三卷,《四库禁毁书丛刊》本,史部第33册,第403页。】这样的时氛下群臣“皆练兵加饷套语”,【(明)许重熙:《明季甲乙汇编》卷一,《四库禁毁书丛刊》本,史部第33册,第633页。】“大僚但称待罪,庶官默然”,【(明)邹漪:《启祯野乘一集》卷一二《马文忠传》,《四库禁毁书丛刊》本,史部第40册,第606页。】君臣均陷入绝望。在危亡之际,廷臣提及颇多的建议,竟是“当今之急,无如考选科道”,【(明)许重熙:《明季甲乙汇编》卷一,《四库禁毁书丛刊》本,史部第33册,第633页。】将复杂时弊简化为言官乏人,显然于事无补。时人彭而述即言:“考选科道,令人喷饭,尤迂腐而无当者也。”【(清)彭而述:《明史断略》卷四《甲申之变》,《四库未收书辑刊》本,第1辑第21册,北京出版社2000年版,第662页。】

第三,会议和召对的实效也不尽如人意,易致决策失去重心。大范围且频繁的会议,不免出现“百喙齐鸣”的情形。召对多则议论多,议论多则“言既烦嚣,听亦荧惑”,【(明)黄景昉撰,朱曦林点校:《馆阁旧事》卷下,第226页。】使决策者无所适从,而召对过于严苛,则极易出现“有召无对”的结果。【(明)黄景昉撰,朱曦林点校:《馆阁旧事》卷上,第176页。】会议的缺陷与此相似,且诸臣惧怕言官弹劾和君主追责,往往“蓄缩不言”和“随班画诺”,致使会议多无人主持,“无一出力担当之人”。【(明)叶向高:《后纶扉尺牍》卷一○《答孙恺阳》,《四库禁毁书丛刊补编》本,北京出版社2005年版,第64册第719页。】吴麟征即反对一味会议,认为崇祯帝应当“密议之”,采取独断而非听任会议,“委之盈廷,谁肯执其咎”。【(清)吴蕃昌:《先忠节公年谱略》,北京图书馆编:《北京图书馆藏珍本年谱丛刊》第61册,第162页。】

决策机制的积重难返,使崇祯帝罢陈演后仍不能畅行其志。继任首辅魏藻德“益持重”,【(明)李长祥:《天问阁集》卷上,王云五主编:《丛书集成初编》第2458册,第9页。】面对军情要务仍“谈笑如常”,【(明)许重熙:《明季甲乙汇编》卷一,《四库禁毁书丛刊》本,史部第33册,第635页。】毫无担当。在此困境下,崇祯帝感叹道:“留得周某(按:周延儒)在,尚可商量,今无及矣。”【(清)沈荃:《挹斋公传》,宜兴岐耕堂编:《荆南周氏世谱》卷一七,宜兴市档案馆藏民国宜兴岐耕堂刻本。】攸关存亡的撤宁远决策,最终竟通过廷臣一向反对的“中旨”实施,不得不说是颇为讽刺的结果。

至此,崇祯帝对朝政已不复“听朕独断行”的掌控力,【三月上旬,崇祯帝的决策已较为紊乱,“但近日举动,凡遣委封赏,听言用人,多是手忙心乱”。参见(清)倪会鼎著,李尚英点校:《倪元璐年谱》,中华书局1994年版,第72页。】内阁、部院和科道也无力突破制度限制,政治失去重心。【李小波:《明代会议制度研究》,博士学位论文,北京大学历史系,2018年,第255页。】正如万元吉所说:“当局者心怵无全利之害,非朴诚通达,谁敢违众独行?旁持者偏见无全害之利,意气笔锋,必欲强人从我。”【(明)李清撰,何槐昌校点:《南渡录》卷一《直陈会议情形疏》,崇祯十七年六月壬戌条,第29页。】会议、召对、阁臣密揭等制度,非但无法博采众议,反而沦为“卸担之妙诀”【(明)方震孺:《方孩未全集》卷一,沈乃文主编:《明别集丛刊》第5辑第45册,第28页。】与“聚讼之场”。

余 论

晚明史的问题意识与叙述框架应首先是“顺叙”而非“逆推”的。【马子木:《重塑纪纲:东林与晚明士大夫政治文化研究》,博士学位论文,中国人民大学,2020年,第6页。】先行研究虽已有可观的成果,难免忽视明末政治的实态,对甲申史的研究应从容追溯,进行“顺叙”的考察。

此期间君臣观点因时局变化而多有转变,并非线性和整齐划一的书写分析模式所能尽释。决策曲折且迁延,盖因崇祯帝所持 “有名而不伤体”【(明)杨嗣昌撰,梁颂成辑校:《杨嗣昌集》卷四七《与方宁抚一藻》,岳麓书社2008年版,第1092页。】的方针,其体现出颇为矛盾的两面。一方面有较为清醒的判断,既“乾纲独断”,下中旨撤宁远。另一方面则又溺于道德舆论压力,动摇彷徨,试图南迁、太子抚军,均“至于晚而始及”。【(清)彭而述:《明史断略》卷四《甲申之变》,《四库未收书辑刊》本,第1辑第21册,第662页。】

士人的立场同样耐人寻味,时人曹溶将明亡归于党争,“则党祸之中于人心”。【(清)曹溶:《崇祯五十宰相传》,《续修四库全书》本,第537册第106页。】后世沿袭此论,不免遮蔽廷臣内部复杂且深刻的变动。如光时亨这一个案,此前光氏并未有明显的派系立场(部分研究认为光氏系东林派,无确据)。其自诩为清流,与中立不倚的蒋德璟,亲东林的李邦华、范景文,及反东林的陈演、李明睿等之间,均无明显龃龉。此时他却同陈演合作,与李邦华、李明睿、范景文等朝臣尖锐对立。可见考察廷臣的政治抉择,不可机械套用主观建构的朋党政治范式。

就政治运作与权力博弈而言,皇权固然取得了在中枢政治中的明显优势,看似削弱了廷臣对其权力的掣肘。然至甲申时期,廷臣并非被动无所作为,反而多有异议。如阁臣于存亡之际,罔顾大局,对“圣裁”多方质疑乃至明言不可,以多种方式制约皇权。这样的君臣权力关系,与以往认为此时崇祯帝对决策可“片言而定”的观点,显然并不一致。相较于君主,时人对阁臣的期待与指责,构成了甲申时期的“有君无臣”。【如李邦华即把密疏无果和应变无方归为“执政之过”。参见(明)李邦华:《李忠肃公集》卷六《答倪鸿宝太史三首》,第25页。】在绝望的时氛下,被视为有部分近代决策特征的廷议,以及士大夫所谓的清流“公议”,最终均无益于决策,明廷中枢政治亦随之走向解体。

责任编辑:孙久龙

Research on the Historical Events of Jia Shen’s(甲申)

“Relocation to the South” :Also Discussing the Ming

Government Decision during Jia Shen Period

CHEN Zhi-ping,LI Ding-bo

(School of History and Cultural Heritage, Xiamen University, Xiamen, Fujian,361005,China

)Abstract:The three events of “withdrawing Ningyuan(宁远)to guard the Shanhai Pass”, “relocating to the south”, and “the Crown Prince strengthening the southern military defense ”that took place in the year of Jia Shen(甲申)are crucial to the survival of the Ming court. In the past, these three events had been summarized under the vague narrative of the conflict between the ruler and the minister and the discourse of clique, which was difficult to reflect the actual situation at that time. Under the pressure from both the east and the west battlefront, the matter of “withdrawing Ningyuan to guard the Shanhai Pass” was left unresolved, while the discussion of the “southern relocation” shifted from non-public to public, which gave rise to the proposal of “the Crown Prince strengthening the southern military defense” that was considered by the people of the time to be more appropriate. The decision-making process of the Ming court on the above three events was tortuous and repeated, not due to the unilateral misjudging of emperor Chongzhen(崇祯)or courtiers, it was the imbalance of the decision-making mechanism and the extreme criticism of scholars that led to the order gradually break down and a stalemate in decision-making. Based on this, it is helpful to analyze the complicated evolution of the power of Kings and ministers in the late Ming Dynasty by examining the relationship between imperial power and scholar-officials during Jia Shen period.

Key words: relocation to the south; the Crown Prince strengthening the southern military defense; Huiyi(会议);Zhaodui(召对, The monarch summoned his ministers to answer questions about politics, economics, and so on); decision-making mechanism

DOI:10.19832/j.cnki.0559-8095.2024.0049

收稿日期:2023-10-11

基金项目:国家“十四五”发展规划重大学术文化工程《(新编)中国通史》纂修工程《中国经济史卷》的阶段性成果。

作者简介:陈支平,厦门大学历史与文化遗产学院教授、博士生导师,研究方向为明清社会经济史;李定波,厦门大学历史与文化遗产学院博士研究生。

① 相关的主要研究成果有:丘良任:《甲申南迁之议》,《紫禁城》,1993年第4期;王昊:《崇祯与 “南迁”之议》,《史学集刊》,1996年第1期;李文玉:《“有君无臣”论——明清之际崇祯君臣的历史评价与君臣观流变》,《求是学刊》,2015年第4期;樊树志:《重写晚明史:王朝的末路》,中华书局2019年版;侯振龙:《崇祯南迁之议考辨》,《历史档案》,2019年第3期;侯振龙:《清代对崇祯南迁之议的历史书写》,《宁夏大学学报》(人文社会科学版),2022年第5期,等等。