野草的诗

2024-09-30毕啸南

硕士快毕业时,我一边在电视台做主持人,一边复习准备考博士,每天过得匆匆忙忙。每天早晨7点,我都准时在学校西门的煎饼摊买一个葱油饼夹鸡柳,边走边吃。时间久了,老板娘都认识我了,知道我赶时间,总是提前几分钟帮我做好,还会多套两个纸袋子,这样我拿着不会烫手。后来学校西街改建得整整齐齐、井然有序,这家陪伴了我整整180个清晨的煎饼摊不知去向。

回想起来,那时的早餐真好吃,那位老板娘真善良。我每天清晨出校门,回来时常常已经是凌晨一两点了,那段时间我像打了鸡血一样,浑身有使不完的劲儿。我真有一种每一步都踩在梦想上的感觉。夜里回来,我也不觉得累。夜色里的校园是那么美好、那么安宁,清风朗月照我心,我悠然地哼着小曲,经过48号楼前郁郁葱葱的大树和青青翠翠的小草,感觉一切都是青春最美好的样子。

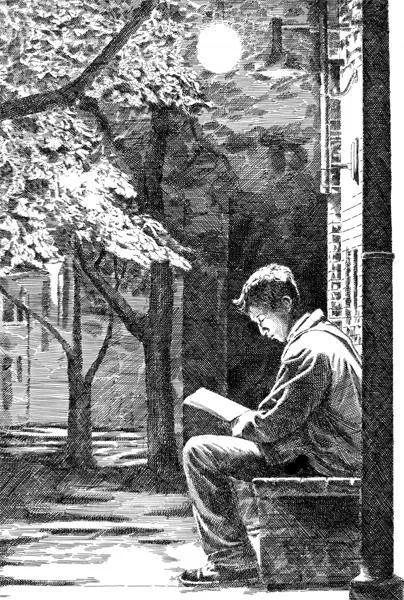

忘了是哪一天,也是这样的夜色,我依旧这样穿过校园,在拐角处的路灯下,昏黄又透亮的光在灯罩下形成一个大大的投影,像夜神拖着水晶的长尾裙。我看见一个挺拔的背影沐浴在这金光里,影子斜斜长长。我踮起脚,调皮一下,踩到他影子的脑袋。好奇心催促我往前一点儿,再往前一点儿,快靠近时,我听到了他的声音:

我多么希望,有一个门口

早晨,阳光照在草上

我们站着,扶着自己的门扇

门很低,但太阳是明亮的

草在结它的种子

风在摇它的叶子

我们站着,不说话

就十分美好

他竟然在轻声低吟顾城的《门前》。我有些惊讶,又有些惊喜,跳着走到他面前。他有些窘迫,又有些羞涩,抬头看了看我,又低头盯着书。“不好意思,吵到你了。我还想着尽量把声音压得很低。”他用充满磁性的声音沉沉地说。“没有没有,我是有些感动。都这个点儿了,竟然还有人在这里读诗。”欢喜之余,我渐渐由兴奋变得冷静,开始认真打量起他来。他身上的保安服说明了一切。他是我们学校的保安,叫阿威,“野草”是他给自己起的笔名。

阿威和妈妈从广西来,他在学校当保安,他妈妈在学校食堂打扫卫生。阿威妈妈喜欢诗歌,他从小便跟着妈妈一起读诗。他们有空的时候,会一起偷偷地去蹭学校里的播音课。他们在卖菜时,读郑愁予的“我打江南走过,那等在季节里的容颜如莲花的开落”;在落雨时,读戴望舒的“撑着油纸伞,独自彷徨在悠长,悠长又寂寥的雨巷,我希望飘过一个丁香一样地结着愁怨的姑娘”;他们被人欺负时,会愤愤地读北岛的“卑鄙是卑鄙者的通行证,高尚是高尚者的墓志铭”;母子俩彼此加油打气时,会读顾城的“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明”。他们的生活虽然贫瘠,他们的诗意却如此磅礴。

阿威妈妈18岁那年,嫁给了隔壁村子里最有钱的男人,那个男人比她大14岁,老婆去世了。男方家给了阿威妈妈家丰厚的彩礼——4头牛,4匹马,外加一对金镯子。家里把马和金镯子卖了,供两个儿子上学。结婚后不久,她便怀了阿威。婚后第三年,因为受不了丈夫长期的殴打,她便抱着小阿威,半夜偷跑了出来。家里人找了她两年,她逃了两年,从贵州逃到湖南,又从湖南逃到山西,直到再也听不到来自故乡的消息。

第一次见到阿姨那天,太阳很大。她远远走来,阳光直晃晃地照在她又瘦又小的脸上,黝黑的脸因为泛着光而格外亮堂。等阿姨走近一些,我才发现这张脸早已被生活刻满了霜,干巴巴的皱纹叠在一起,一层又一层,像一位垂暮的老人。而那年,她刚过40岁。我说:“阿姨,您辛苦了。您一个人带着阿威颠沛流离,把他培养得这么好。”阿姨羞涩地笑着,一直摆手:“哪里哪里!你这么有文化,谢谢你看得起他,愿意和他做朋友。他要是能像你一样,在这里上大学该多好啊!说不定他也能成为一名诗人,或者作家。”她的目光循着校园里那一排排白杨而去,眼神里全是对生命的艳羡。

在此后的许多个夜晚,我回学校后都会和阿威一起朗诵诗歌。我帮他纠正读音,他和我分享动人的诗句,在偌大的校园里,两个追梦人压低音量读着诗。一天夜里,阿威突然说有话要和我说。我们坐在校园马路边的台阶上,一人手里捧着一本诗集。他说,他妈妈从老乡那里得到消息,他爸爸刚刚病逝,他妈妈想让他回去送孝。我问:“你还回来吗?”“不回来了。我妈在外面漂了这么多年,虽然她嘴上不说,但我知道她其实一直都想家。现在我爸走了,她也该叶落归根了。”“那你想家吗?”“我也说不上,但我想至少得回去看看那个我出生的地方。况且,妈妈这样一个瘦弱的女人,陪着我走南闯北这么多年,现在该我陪伴她好好安度晚年了。”我问他关于未来的打算。他说,想在老家的小县城,开一个朗诵培训班,因为那里很多人讲不好普通话,他和妈妈都可以当老师;等赚一些钱之后,他就可以给妈妈买一个大房子;也许,在那儿还可以遇到一个也喜欢诗的姑娘。说着说着,他就径自陷在对未来美好的想象中,黝黑的脸羞红了,埋在自己的胳膊里,好像一切都已实现。

我认识许多像阿威一样的同龄人。他们被这个时代激发了梦想,却鲜有机会去追求;他们的父母竭尽全力守护儿女,为儿女创造更多的可能,却终归不敌命运的安排;他们在生活的两难中挣扎摇摆,都在以自己的方式陪伴父母老去。他们,都是好孩子。我并不知道他们的人生将去往何方,我只能道一声珍重,给所有温暖的儿子和美丽的母亲。

(吴依忱摘自湖南文艺出版社《在你们离开以前》一书,王 娓图)