火车大巴扎

2024-09-30曹徙南

“巴扎”,源自波斯语,意为集市、农贸市场。

2015年,我坐上从广州出发的慢车,去北京见在那里读书的女友。硬座,两天一夜。背包里除了几件衣物,还有一本美国作家保罗·索鲁的《火车大巴扎》。喧哗、拥挤、人来人往,车厢内混杂着体味、浸泡太久的红烧牛肉面味儿和煤的气息,这是我关于绿皮火车的记忆。高铁时代呼啸而来,将缓慢、过时的绿皮火车抛在身后。

1973年,同“数字游民”遍布的时代尚有距离。所谓旅居者,通俗来讲,基本是无业游民。保罗·索鲁这年32岁,出版过几本小说,作品反响平平,收入只够他在伦敦旅居。

电影《革命之路》拍得老辣,一个在世俗意义上不太成功的文艺爱好者,面对中年危机通常有两种出路——要么偷情,要么远行。在中年“白男”眼中,亚洲,东方,异域,种种婀娜摇曳的姿态,与情人无甚分别。在维多利亚车站7号站台,保罗·索鲁攥紧手心里那宛如一份满分答卷的洲际列车车票。

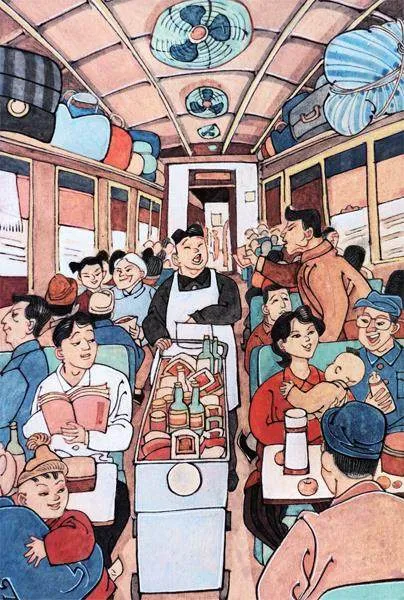

1975年面世的《火车大巴扎》,是保罗·索鲁横跨欧亚大陆之旅的记录。4个月的时间,他遍乘各式火车:曼德勒快车、马来西亚“金箭号”、越南的当地火车,以及那些名噪一时的线路——东方快车、北方之星、西伯利亚横贯线。窗外景致变换,车厢内永远是一片闹市景象。高谈阔论、窃窃私语、争吵、叫卖等,密集的台词日夜纠缠不休,这是独属于绿皮火车的剧本。

所有交通工具中,火车最为笃定,有始有终。出发后的列车,无论如何延误,终会遵循轨道、抵达终点。每站经停时,又有广播反复提醒。

这种确定性、方向感,是对话的底气。在绿皮火车时代,乘客之间全程不闲聊而面面相觑,几乎是天方夜谭。尤其是长途列车,其座位和床榻设计仅从经济实用性角度考虑,与人体工程学背道而驰。或坐或卧,过不了许久乘客便会四肢僵直。如果不靠闲谈打发时间,几乎等于受刑。

火车上的对话,如同地图上铺陈开来的铁路网,看似杂乱随意、蜿蜒蛇行,实则井然有序,无非向东、向南、向西或向北。刚登上列车的乘客,未在人群中坐定,免不了先消受一番盘问。怎么称呼、乡关何处、做什么工作、去哪里公干……流程好似旧时帮会“拜码头”,先将家底交代清楚,才能放心落座吃酒。几个来回,关系升温,话题便像冰面崩解时的细密纹路,往四面八方发散开去。

国际局势、家长里短、中医养生、致富之道……在没有互联网的年代,绿皮火车就是最早的聊天室。讲真话、假话,聊乡野琐事、都市怪谈,百无禁忌。现场听众投入、动容、鼓掌、落泪、咒骂,但也自持分寸。

如同看午夜场的肥皂剧,八八六十四集,九九八十一难,过目即忘,是一种温馨的无情。话不投机时,便起身去打热水、上洗手间,彼此心照不宣——可以了,到此为止。聊到兴起,调座位、分享自带的吃食还不够,再就着怪味胡豆碰个杯,仿佛多年未见的老友相聚。

“瓜子、饮料、矿泉水,两边乘客收收腿。”列车售货员的吆喝声打断持续的鼾声,新一轮对话开始。乘客总会对推车上的商品讨价还价,售货员似乎也早已习惯,甚至享受这类“刁难”,稳立在车厢中央,喜怒不形于色。此般拉扯往往以售货员的胜利结束,那些廉价且产地可疑的“地方特产”,将会被乘客带回绿皮火车都无法抵达的地方,成为一段故事或传奇的佐证。

汽笛轰鸣,顺风可送出十几里,火车减速,撞击钢轨的声音变得沉闷。广播嘈杂作响,片刻之后,列车长清清嗓子,缓缓播报前方到达的站点。车厢里的对话戛然而止,即将下车的旅客纷纷起身收拾行李,向车厢连接处移去。绿色的巨兽终于颓然不动,几十张口齐开,乘客如流水一样泻下。来不及,也不必说再见。候车的人们瞬间涌入,推搡着走进火车的腹腔,填补瞬间的空白。留在车上的乘客像被抹去记忆一般:“怎么称呼?”

不久前,一个年轻人在火车卧铺的下铺挂帘子,引发热议。可见在高铁时代,绿皮火车的喧哗已让人无法想象,且难以忍受。如今坐火车,降噪耳机、智能手机、平板电脑、肩颈靠枕等装备齐全,架起隔绝社交的高墙。骄矜且脆弱的现代生活,拒绝了大范围接触陌生人的时刻。从此,绿皮火车也变得沉寂,“旅行”渐渐退化成“行程”。

在《火车大巴扎》中,保罗·索鲁这样写道:“在火车上,任何事情都有可能发生。”但他一定从未设想过,在未来的高速铁路上,人能如货物般齐整、宁静、安适,演着独角默剧。

(疗 愈摘自《新周刊》2024年第14期,陈岱青图)