以传统中国画品评法则审视AI中国画的技术与审美挑战

2024-09-29陈朵朵

摘要:近年来,随着人工智能(AI)技术的迅猛发展,其在绘画创作领域的应用引起了人们的广泛关注。通过算法和深度学习模型,AI不仅能够生成图像,而且能够模仿各种艺术风格。这一技术革新给艺术领域带来了新的可能性,同时也带来了一系列的技术与审美挑战。本文以传统中国画品评法则为观察框架,探讨AI中国画在技术和审美层面的发展,剖析其优势和局限,并对未来的发展方向提出建议。

关键词:AI 中国画 品评法则 技术进展 创作变革 审美局限

一、AI中国画与中国画的品评法则

在中国传统绘画的艺术长河中,中国画形成了一个以中国传统人文精神为底蕴,具有独特造型语言和审美法则的艺术体系,是中国传统造型艺术的一个重要门类。魏晋南北朝时期,绘画理论家谢赫在《古画品录》中提出了中国古代绘画品评的基础准则——“六法”。此后,“六法”在历朝历代得到了不断补充和丰富。正如郭若虚在《图画见闻志》中描述的那样:“六法精论,万古不移。”[1]“六法”自提出以来,即成为中国古代画家、鉴赏家、评论家最为遵循的绘画品评标准之一。

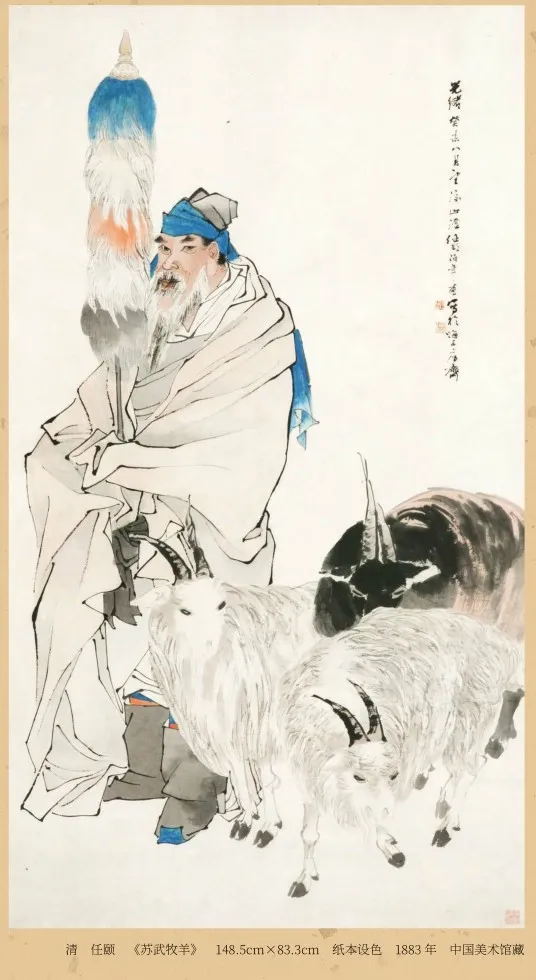

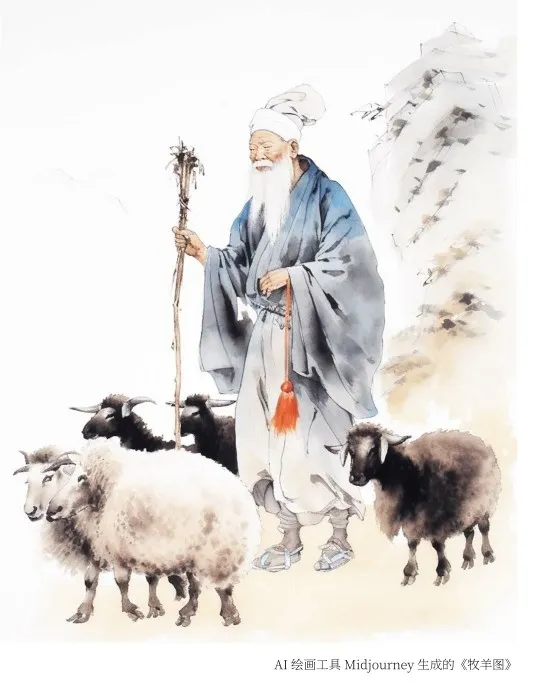

如今,人工智能(AI)技术生成的中国画已经取得了显著的技术进展,不仅在技术上实现了绘画的自动化,而且在某种程度上实现了一种对人类创造力的复制。如果借用“六法”的理论框架观察AI基于任颐《苏武牧羊》生成的《牧羊图》,我们可以看到其已经基本能够实现应物象形、随类赋彩、经营位置、传移模写的基本要求,只是在气韵生动、骨法用笔两个法则上还有所欠缺,故而在“以形写神”上还有所不及。

气韵生动是统领“六法”的最高法则,“气”是中国传统哲学中的一个重要概念,曹丕在《典论·论文》中曾提出“文以气为主,气之清浊有体,不可力强而致”。气韵生动是对画作的总体要求,即画作应该有一种鲜活的精神气质和流转的韵律感,这种气质和韵律才能赋予画作生机和活力。[2]如果画作缺乏生动之气韵,则其必定会显得僵板、呆滞。

关于骨法用笔,张彦远认为“夫象物必在于形似,形似须全其骨气,骨气形似,皆本于立意而归乎用笔,故工画者多善书”[3]。在张彦远看来,描绘物象并不只是表面的模仿,而是要深入捕捉物象的本质特征和“骨气”。这种“骨气”需要用笔意来体现,因此善于绘画的人往往也擅长书法。他希望以此强调笔的骨力在中国画中的重要审美地位。

在中国画中,线条不仅是描绘物象的工具,更是表达情感、传递气韵的媒介。中国画的线条或沉稳刚劲,或细腻绵长,不同形态和力度皆取决于艺术家的情感和创作意图。笔墨是中国画独特的艺术语言。中国画强调的“骨力”和“气韵”需要通过笔墨的变化和运动来传递。这种中国画特有的表现力是AI在当前技术水平下难以模仿的。

二、技术优势导向下的创作变革

在传统的中国画创作过程中,一件作品往往要耗费画家大量的时间和精力。工笔画“三矾九染”的绘制过程使得绘制一件工笔画作品动辄便需要数月甚至更长时间。写意画虽然在表现形式上更为凝练和自由,但是画家在笔尖触碰宣纸的那一刻就需要将造型、笔墨、构图、意境等审美元素一气呵成,每一次“力透纸背”的用笔背后都是无数次练习和积淀的结果。哪怕只是一件完整却普通的中国画作品,也需要凝聚绘制者长期的笔墨技法练习和艺术理解才能完成。

“六法”中的应物象形和随类赋彩从造型和色彩两个方面为中国画的品评标准定下了基调。应物象形是指画家在创作过程中注重对形象的准确描摹。中国画注重“以线造型”。应物象形也意味着画家要用线条对自然界的事物进行细致描绘,从最大程度上表现对象的外在形象。随类赋彩指画家在作画时应根据表现对象的客观色彩进行着色,不同的物象要有不同的颜色。这两条法则体现出中国画对客观再现其实也是重视的,也强调作品要能反映物象的自然状态。画家若要达到这两条法则,需要经过长期、大量的技能训练。

就这两条法则来看,AI降低了绘画创作的门槛,可以将这种对绘制者的训练转换成对AI的训练。只要设定合适的训练数据和生成规则,哪怕是一个从未学习过中国画的人也可以通过AI绘画工具定制自己想要表现的图像内容。同时,AI通过深度学习,可以从海量的绘画样本中提取和学习绘画元素,例如线条、色彩、构图、主题等。这种学习过程不受时间、空间的限制,也不受某个艺术家或者艺术流派的风格束缚,可以融合多元的艺术风格和技巧。AI可以根据输入的指令或描述,生成各种不同主题的中国画作品。这种生成的过程不受限于具体的题材,因而生成的作品主题和内容十分丰富。

AI可以在生成一幅中国画时参照宋代的笔墨技法,同时融入现代的色彩构成。董其昌在《画旨》中提出:“画平远师赵大年,重山叠嶂师江贯道,皴法用董源麻皮皴及《潇湘图》点子皴,树用北苑、子昂二家法,石用大李将军《秋江待渡图》及郭忠恕雪景,李成画法有小幅水墨及着青绿,俱宜宗之。集其大成,自出机轴。”[4]可以说,AI在某种程度上实现了董其昌融各家之长的理想,即生成一幅从未有人画过的新颖、奇特的作品。

此外,“传统绘画在材料准备、尝试、想法落地阶段需要大量的时间,而数字化技术则可以迅速创作,艺术家还可以随时进行修改,并保存多个版本进行比较和选择”[5]。AI可以利用现代计算能力,以远超普通画家的创作速度生成大量的中国画作品。因此,绘制者既可以利用AI快速地试验不同的艺术风格和创作方法,又可以利用AI生成大量的草图和初稿,然后从中挑选最符合自己创作灵感的图像进行后续细化和完善。

三、AI在中国画创作中的审美局限

首先,尽管AI在中国画创作中具有人类无法比拟的数量和速度优势,但迄今为止,画家创作过程中的诸多方面仍是AI无法替代的。AI生成中国画的前提是基于大量的样本数据学习和模仿,这使得AI生成的图像往往会在风格上受到输入样本的限制。也就是说,如果AI的训练数据主要由某位画家的作品构成,那么AI的生成过程可能会过分地模仿这位画家,而无法创造出独具个性或不同风格的作品。虽然通过混合不同风格的数据集,可以生成一些介于多种风格之间的作品,但是仍然难以完全摆脱训练数据的束缚。

AI有可能会生成一幅从未有人画过的新奇图像,只是这种“新奇”可能仅限于形式上的组合和拼接,而非艺术审美意义上的创新。关于中国画的创新,石涛认为“夫画:天下变通之大法也,山川形势之精英也,古今造物之陶冶也,阴阳气度之流行也,借笔墨以写天地万物而陶泳乎我也”[6]。在石涛看来,绘画是融通天地的高深学问。作为创作主体,要让中国画成为“我自收我之肺腑,揭我之须眉”的一种途径,才不会落入“泥古不化”的窠臼。因此,中国画的创新需要跳出现有框架,表现创作主体独特的审美认识,作品的风格样式应是创作主体在审美实践中的独特发现和创造。对AI来说,目前还难以实现这一点。

其次,虽然AI能学习和模仿画家的笔墨技法,生成形式多样的中国画作品,但其无法理解和表达人类的情感和思想。AI受到自身算法和结构的限制,无法像艺术家那样对生活经验、个人情感、文化背景等进行深入的理解和体验。在中国画品评理论中,有“画品即人品”的说法,即要求创作主体有美好、高洁的品格,如此才能创作出生动的艺术作品。正如郭若虚所言:“人品既已高矣,气韵不得不高,气韵既已高矣,生动不得不至。”[7]在中国画中,“写意”“畅神”“心象”等都是非常重要的审美元素。这些审美元素的实现都需要画家对社会生活有深刻的理解和感悟,继而将个人情感通过笔墨传递到画面之中,AI显然还无法做到这一点。观察AI绘画工具Midjourney基于苏汉臣的传世名作《秋庭婴戏图》生成的《婴戏图》,会发现其在色调和人物动态等方面虽然和苏汉臣的《秋庭婴戏图》有类似的表达,但在画面意境的营造以及人物神情的描绘方面显得较为乏力。

此外,在画家绘制中国画的过程中,宣纸上每一次用笔的提按转折,每一种颜料的晕染泼洒,甚至是纸面上留下的瑕疵和遗憾,都蕴含着手工之美。画家使用的墨色、绢帛、宣纸、毛笔等媒介材料各具独特的物理特性。这些媒介材料的质地、颜色和光泽都会影响到作品的最终效果,并给观众留下可被感知的具象的肌理美感。

AI生成的中国画虽然在技术上可以达到高度逼真的效果,甚至可以模仿出画家的某种风格,但其所谓的“笔触”归根结底还是基于某种算法,所谓的“颜色选择”是源于某几项数值,所谓“质感”则来自数据和模型。其远远无法像画家那样在每一笔的渲染和挥洒间传达对自然的理解、对生活的感悟以及对美的追求。AI绘画是一个数字计算和数据处理的过程,画家的手绘才是一种艺术的传达活动,其中包含的“过程之美”和肌理之美是像素化生成的AI绘画所无法比拟的。因此,目前的AI中国画虽然可以满足一部分工业化生产消费对数字图像的需求,但依然无法触及人类精神层面对中国画审美的本质追求。

四、结语

AI绘画作为一种新的创作方式,解构和重塑了艺术创作的过程,引发了人们对艺术创作过程、艺术创作者身份、艺术作品版权等问题的全新思考,有可能会对艺术史产生深远的影响。AI在中国画的创作中具有人类无法比拟的优势,如在提高创作效率和模拟传统技法方面展现了科技推动艺术发展的巨大潜力。不过,在深层的情感表达和艺术理解方面,AI目前还无法达到画家的高度。

目前AI生成的中国画并没有达到理想的视觉效果,一部分原因是目前AI的中国画数据集还不够庞大,因而限制了生成的效果。按照AI目前的迭代速度,我们有理由相信在艺术家和科学家的共同探索下,将会发现更多艺术与科技融合的可能性,看到更多·具有高度艺术性和创新性的AI中国画作品诞生,从而持续推动AI中国画的创新发展。

(本文受中央高校基本科研业务费专项资金资助,受2023年度北京市数字教育研究课题资助,课题编号:BDEC2022080012。)

注释

[1]郭若虚.图画见闻志[M].黄苗子,点校.北京:人民美术出版社,2016:14.

[2]陈池瑜.谢赫《画品》的历史价值及若干问题辨析[J].艺术百家,2009,25(2):39-48.

[3]俞剑华.中国古代画论类编[M].北京:人民美术出版社,2004:32.

[4]孙炜.董其昌传[M].桂林:广西师范大学出版社,2020:355.

[5]丘挺.人工智能在中国水墨画中的应用与挑战[J].美术观察,2023(8):19.

[6]石涛.石涛画语录[M].窦亚杰,编注.杭州:西泠印社出版社,2006:34-36.

[7]同注[3],59页。