四川青神竹编工艺在美术校本课程中的开发策略

2024-09-29韦小争

摘要:四川青神竹编工艺作为国家级非物质文化遗产,既具有独特的实用价值,又蕴含深厚的艺术内涵。将青神竹编融入美术校本课程,既能丰富课程资源,又有助于培养学生的美术核心素养。本文通过分析美术学科的核心概念,围绕思政育人元素的融入、建立协同育人机制等教学策略,旨在为美术校本课程的开发和实施提供有效的解决方案。

关键词:青神竹编工艺 非遗 校本课程 课程开发 民间工艺

校本课程开发是我国新课改深入推进的重要环节。目前,学校可以根据本地美术教学资源的特点,编写既体现美术学科核心素养又具有鲜明地域特色的校本美术教材。[1]这一指导思想强调了校本课程开发的两大关键点:一是强调美术学科核心素养的培养,二是强调校本课程应具有鲜明的地域特色。

一、校本课程开发相关概念的界定

“校本课程”的概念起源于1973年,由麦克米伦和菲吕马可提出,他们当时将之界定为学校教师对课程计划的设计和实施。[2]1996年,《全日制普通高级中学课程计划(试验)》颁布,原则上承认了地方政府、学校、教师的课程决策权,为国内校本课程的开发提供了政策前提。[3]“校本课程开发”指的是学校根据自身的实际情况、学生的需求以及社区的特点,自主设计和实施课程的过程。这一概念突出了学校在课程开发中的主导作用和自主性,目的在于提升教育的适应性和强化地方特色。在课程主体方面,有可区分为“校本”的“课程开发”与“校本课程”的“开发”。虽然存在不同观点,但将校本课程开发作为一种创新的课程理念已成为普遍共识。大多数学者通过三级课程政策的框架来解释其范畴,即通过校本课程与国家课程、地方课程的关系来确定其地位,并明确不同教育参与者在校本课程开发中的角色和地位。

尹少淳在《基础美术教育改革正在进行时》中指出,美术校本课程开发既是对国家课程和地方课程的补充,又是体现学校特色的重要途径。结合“校本课程”和“校本课程开发”的概念来看,美术校本课程开发是一个综合性的过程,涉及教师和其他开发人员对学生群体特点和需求的综合考虑,主旨是依照特定主题,搜集和整合校内外美术教学资源,采用科学方法编写课程,并依据地区特点和课程逻辑性设计教学方案,执行和评估课程内容。

二、青神竹编校本课程开发的优势及意义

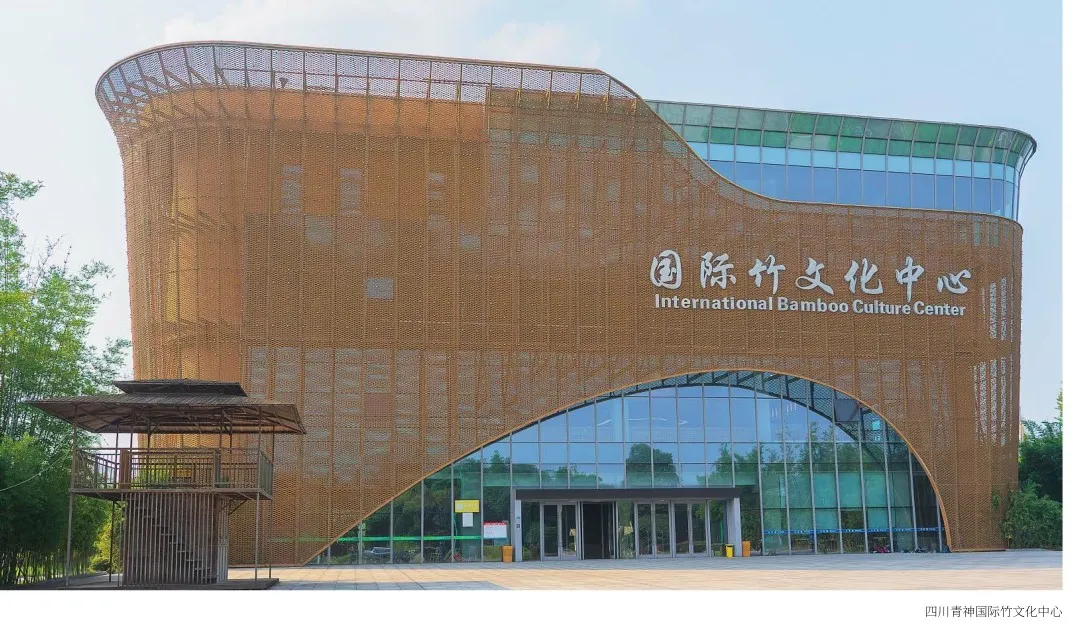

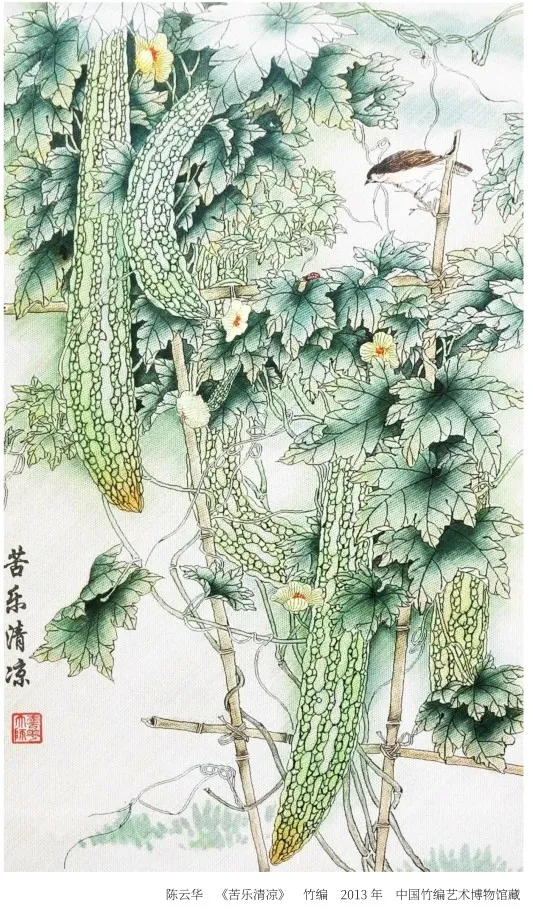

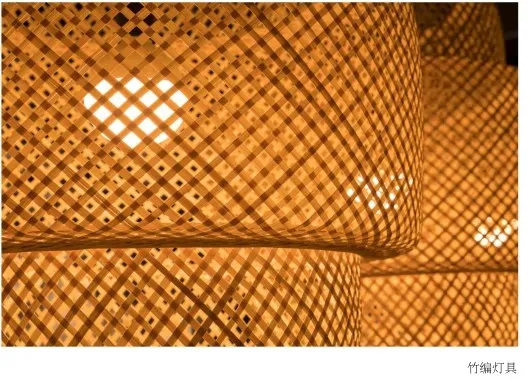

青神县位于四川省眉山市,青神竹编工艺在2008年被列入国家级非物质文化遗产保护名录,被联合国教科文组织专家称为“竹编史上的奇迹,艺术中的艺术”。青神竹编工艺的发展沿革是四川竹工艺演化的缩影。其以慈竹为原料,在编制普通生产生活用具的基础上,逐步演变为精美的艺术品,涉及的各种独特工序就有数十道,包括精选慈竹用料、劈削刮成篾丝、蒸煮后上色、进行手工编织等,制成的作品具有选料精、藏头密、篾丝细、花纹隐等技艺特色。[4]

在人民美术出版社(以下简称“人美”)出版的《普通高中教科书·美术(选择性必修)·工艺》中,第二单元“传承传统手工艺”的相关内容被编排为七课,分别是“陶瓷工艺——泥与火的艺术”“木工工艺——方圆规矩的应用”“剪纸工艺——民间生活的写照”“纸浮雕工艺——奇异的造型变化”“印染工艺——布面上的无限创意”“编织工艺——自然灵巧的表达”“金属工艺——锻造的神奇力量”。青神竹编工艺的教学内容和目标与人美版高中美术教材工艺模块的教学内容和目标高度契合,符合课程标准,因而青神竹编工艺具备进一步开发为校本课程的条件。

青神竹编艺术作为四川省非物质文化遗产(以下简称“非遗”)的重要组成部分,在校本课程资源开发中具有独特价值。首先,通过将青神竹编纳入校本课程,学生可以直接接触和体验这一传统手工艺,从而增强对非遗的理解和尊重。其次,青神竹编作为一种传统手工艺,对培养学生的动手能力和创造力具有重要意义。最后,面对非遗传承人断代、创新不足等挑战,青神竹编工艺普及的教育价值显得尤为重要。青神竹编校本课程的推广有助于缩小消费者与制作者之间的信息鸿沟,提升社会对手工艺品价值的认知,能够为未来传统工艺的可持续发展打下坚实基础。

三、青神竹编工艺校本课程的开发策略

(一)融合思政育人,丰富教学内涵

进行校本课程开发,需要先优化课程内容,寻找课程思政的切入点,使各单元的教学内容有机融入课程思政元素,在原有三维课程目标之上增加“课程思政育人目标”,将价值塑造、知识传授和能力培养紧密融合在课程教学的各个环节。

1.从“开物成务”到设计伦理。课程开发者可将“开物成务”思想融入青神竹编教学中,引导学生思考“为谁造物”和“为什么要造物”的问题,从而理解“以民为本”的设计伦理。通过学习青神竹编的历史和文化背景,学生可以认识到传统工艺的社会价值和设计伦理,培养以人为本的设计理念。结合青神竹编工艺的发展,学生会更加明确如何将传统造物思想应用于现代设计之中。

2.从“工匠精神”到职业理想。课程开发者要引导学生理解何为“工匠精神”,确立工艺美术品设计、制作过程中的精细追求。青神竹编的工艺流程既严格又繁杂,总体上可分为选竹、启篾、“三防”、染色、分丝、编织。青神竹编虽然依旧延续了传统的竹编工艺,但在选材、染色、编织技法等方面显现出了独特的工艺特点,建立了自身的优势领域。通过学习青神竹编的传统工艺流程,学生将体会到工艺美术技术与艺术的结合,明确大国工匠的高标准、严要求。此类课程须安排实践教学环节,让学生亲身体验青神竹编的制作过程,从而将工匠精神内化于心、外化于行,树立对专业的热爱和追求。

课程的开发逻辑是链条式发展,即将高中美术与高等美术教育进行衔接。高中美术课程不同于义务教育阶段美术课程的一个显著特点是能够“帮助他们(学生)适应社会生活,为其接受高等教育、职业发展做准备”[5]。青神竹编工艺的融入可以作为一个具体案例,让高中生和大学生了解这门工艺的实际应用和市场需求,从而更好地规划自己的职业发展路径。

(二)秉承大单元教学,构建美术学科核心概念

在教学理念上,课程开发者应秉承大单元教学法,将构建美术学科核心概念作为青神竹编工艺融入美术校本课程的重要指导思想,然后在因校制宜的基础之上,结合学生真实的生活情境,确立与青神竹编相关的主题或大概念,整合纵向和横向的课程内容,形成螺旋上升的三维立体架构,引导学生进行更加深入的学习和探究。

(三)落实学习任务,深化大概念

首先是明确真实的学习任务。课程开发者应以青神竹编的传统与创新、跨界融合为主题,设置与学生情感态度与价值观相关的真实的学习任务,围绕青神竹编的传统与创新,探讨其现代应用与创新设计。其次是深化对学科大概念的理解,引导学生探索与青神竹编相关的美术学科大概念,然后通过探索这些大概念,加深对竹编文化和美术本质的理解。在设置创意实践环节时,要呈现专家式的创作过程以作引导,鼓励学生像艺术家和工匠一样思考和创作,体验从设计到完成整个竹编作品的过程,从而实现创意思维和审美能力的深度培养。此外,还可以将青神竹编教学分解为不同的小单元,如“竹材的选择与处理”“编织技法的学习”“设计理念的构思”等,按照艺术创作的逻辑有序推进,从而构建一个完整的学习体系,使学生得以系统地掌握竹编工艺知识和技能。同时,全过程嵌入“真实性评价”,包括每一环节作业成绩的评价、“学习档案评价”和知识性小测验成绩的评价,力求兼具全面性与真实性。

(四)采用逆向设计法,落实核心素养

借鉴美国课程论专家格兰特·威金斯和杰伊·麦克泰格倡导的“追求理解的教学设计”的理论与方法,采用逆向设计的方法,从预期的学习成果出发,确定评估标准,再在教学过程中设计相应的学习活动。[6]教师应依据学生的真实生活和个人全面发展的需求,从青神竹编的实际应用和文化价值中发现问题,并将之转化为探究活动的主题。通过思考、观察、探究、体验、表现制作等方式,培养学生的跨学科思维和实践能力,实现美术核心素养的落实。

(五)推动协同育人,构建实践教学团队

在一线教学中,校本课程的实践环节往往由任课老师结合自身专业特征进行开发,而理论研究环节则几乎全是教育学专业的研究者来完成的,这给理论与实践的结合造成了巨大障碍。[7]因此,师范院系教师应积极参与校本课程的开发与研究,利用自身的专业特长为校本课程的全面、充实贡献力量。同时,师范院系应在培养体系中重视校本课程开发方面的师范生教育,使学生具备校本课程开发的理论基础和实践能力。从合作研究的层面来看,校本课程开发研究理论上应该是一个合作关系较强的领域,然而当前仍是以独立研究为主。笔者认为,校本课程开发研究应加强研究者、研究机构之间的合作关系,特别是高校科研机构与中小学教学单位之间的合作。通过合作,可以提升一线教师对校本课程理念的认知,培养校本课程的开发能力,并从实践中获得有效反馈,不断更新校本课程开发的理论框架。

当前,应该建立由高校教师、中小学教师和其他相关专家组成的实践教学团队,共同参与校本课程的开发和实施。团队成员可以相互学习、交流经验,共同解决校本课程开发和实施中遇到的问题,提升教学质量。通过地方高校与中小学之间的深度合作,可以更好地利用地方资源,开发具有地域特色的校本课程,为学生提供更加丰富多样和符合时代发展要求的教育内容。

四、结语

随着课程改革的深入推进,校本课程开发日益受到重视。本文探讨了四川青神竹编工艺融入美术校本课程的开发策略,旨在丰富学生的学习体验,引导他们继承与弘扬中华优秀传统文化,促进个体的全面发展。通过高等美术教育和基础美术教育教学实践团队的协同工作,可以有效地整合资源,提升校本课程的质量和实效。未来,校本课程开发应继续探索更多元化、个性化的教学内容和方法,更好地适应新时代教育发展的新需求。

(本文为宜宾学院高校思想政治工作精品项目实践育人项目研究成果,项目编号:2022SQYRJP05。)

注释

[1]中华人民共和国教育部.普通高中美术课程标准(2017年版 2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2018:53-56.

[2]黄忠敬.校本课程开发的决策学思考[J].湖南教育(综合版),2000(2):2.

[3]沈兰.课程权力再分配:校本课程政策解读[J].教育发展研究,1999(9):35-38.

[4]吴婕妤,陈红,吴智慧,等.四川地区竹编工艺特性研究[J].竹子学报,2020,39(1) : 90-94.

[5]郝赫.迈向一体化的核心素养美术教学——《义务教育艺术课程标准(2022年版)》与《普通高中美术课程标准(2017年版2020年修订)》的对比与衔接[J].美育学刊,2022,13(5):113-120.

[6]王大根.基于美术核心素养的大单元教学[J].中国美术教育(南京),2019(6):4-7.

[7]蔡群,向桃凤.国内校本课程开发的研究进展与前沿趋势——基于Citespace的可视化分析[J].肇庆学院学报,2023,44(1):110-116.