美国克利夫兰艺术博物馆藏战国蛇座凤鸟漆木鼓架考释

2024-09-29刘晋

摘要:战国蛇座凤鸟漆木鼓架自20世纪30年代末于湖南长沙出土,辗转日本、美国,最终被美国克利夫兰艺术博物馆收藏。此前,国内外学者皆从不同角度对其展开过讨论,然而多数分析并不深入,几乎未有系统研究。笔者通过对该器物重新梳理与考释,认为器物所表现的是“凤鸟践蛇”,具有尊鸟贬蛇的内在寓意。战国蛇座凤鸟漆木鼓架为楚人尝试创作鼓架漆器的产物,然而因其功能性、装饰性较弱,楚人后将其改进为虎座鸟架鼓。此后,同类蛇座鸟架鼓便少有制作,逐渐消失于历史长河之中。

关键词:战国蛇座凤鸟漆木鼓架 虎座鸟架鼓 漆器 髹漆 楚文化

漆器是以木材或其他材料造型,经过髹漆而做成的器物。中国自古以来便盛产漆器,新石器时代便已出现此类器物。春秋战国时期,楚国漆器类型多样、制作精良,达到了该时代的最高水准。学界从类型分期及分区、名称考释、纹饰铭文、造型设计、艺术风格、文化内涵、生产工艺、生产管理、器具等级等多种研究角度出发,对先秦、两汉时期的漆器进行探究,取得了丰硕的成果。[1]美国克利夫兰艺术博物馆藏有一件被认定为战国时期的楚国漆器——战国蛇座凤鸟漆木鼓架。该鼓架长132.1cm,宽124.5cm,底座宽57.5cm,整体由双蛇、双鸟两部分构成。[2]漆器有中空底面,底面有双蛇盘踞,相互缠绕,双蛇头部外露,尾部位于左右两端。左蛇全身铺以鳞纹,右蛇头部、颈部为鳞纹,身躯以多块三角形复合纹饰排列。复合纹饰由勾云纹与兽纹组成。尾部侧面有榫眼以纳凤鸟。两侧凤鸟结构基本一致,均体态修长,头部简约灵动,脖颈细长而近乎垂直,躯干处微有隆起,造型圆润、雅致。左侧凤鸟脖颈上方饰有同龙纹(或蛇纹)、凤纹颇为相似的兽纹,下方饰以水波纹,躯干装饰有菱纹与勾云纹所组成的复合纹饰,两翅与尾翼铺以叶脉状羽毛纹样,腿部上方有水波纹。右侧凤鸟脖颈与躯干均铺陈以菱纹与勾云纹所组成的复合纹饰,两翅、尾翼与左侧凤鸟同为叶脉状羽毛纹样,腿部纹饰亦相同,上方以水波纹设计。不过,右侧凤鸟腿部较左侧纹饰较少,体型更为粗厚。值得注意的是,凤鸟的头部、两翅、腿部与尾翼都能拆卸,依托榫卯结构与躯干相连。从色彩设计来看,器物整体应是在黑漆底面上用朱漆绘制而成的。凤鸟脖颈、躯干及双蛇躯干处有部分黄色痕迹,学者鉴定其并非为漆色,而是一种成色不明且粗糙的黄色颜料,似乎专门用于勾勒器物的造型轮廓。[3]

从形制上来看,此器与东周时期的楚国虎座鸟架鼓、虎座飞鸟(或名“虎座立凤”)等类型的漆器相近,[4]三者间或存在一定的渊源。颇为可惜的是,学界对这件战国蛇座凤鸟漆木鼓架少有关注,至今未有系统研究。

一、战国蛇座凤鸟漆木鼓架的学术源流

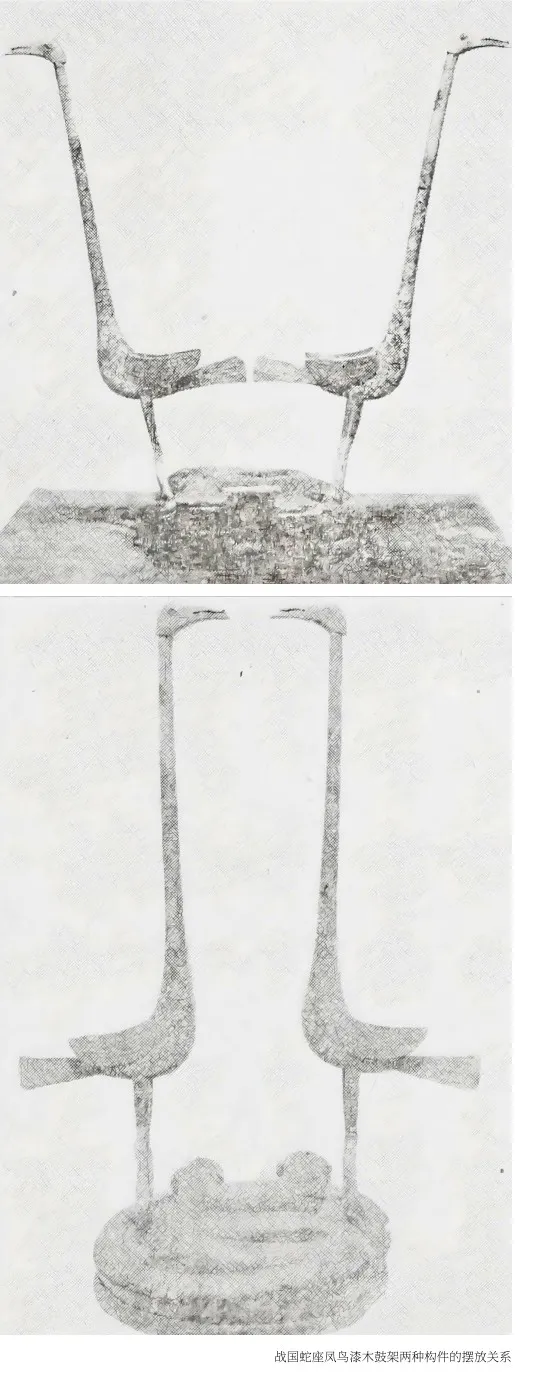

20世纪30年代末至新中国成立前,湖南长沙郊外发现了大量墓葬,出土了大量楚汉漆器,其中便有这件战国蛇座凤鸟漆木鼓架。后来,这件漆器与部分出土古物辗转被贩至日本大阪,于1937年被日本古董商浅野梅吉购得。浅野梅吉邀请日本考古学家梅原末治、水野清一欣赏、分析这批楚汉漆器。[5]梅原末治、水野清一对战国蛇座凤鸟漆木鼓架产生了浓厚兴趣,撰写了研究性文章,简要叙述了战国蛇座凤鸟漆木鼓架的造型、纹饰、风格等,并与相关出土文物进行了简要对比。其在文中指出,战国蛇座凤鸟漆木鼓架应为汉代装饰品,其中“凤鸟”造型应为鹤,由此推断出这件器物具有镇压邪祟、保护墓葬的效用。[6]1941年,梅原末治就20世纪30年代末湖南长沙古墓出土的一批文物进行探究,专门考量了战国蛇座凤鸟漆木鼓架的构件摆放问题。[7]

1938年2月,日本山中商会驻美国纽约支店将战国蛇座凤鸟漆木鼓架出售给美国克利夫兰艺术博物馆。[8]之后,美国学者开始对其展开分析与研究。战国蛇座凤鸟漆木鼓架最开始被称作“蛇架双鹳漆木雕像”。[9]同年,美国克利夫兰艺术博物馆远东和近东部长霍华德·霍利斯发表同名文章,“Cranes and Serpents”逐渐成为战国蛇座凤鸟漆木鼓架在西方学界的代称。霍利斯对战国蛇座凤鸟漆木鼓架的造型、纹饰进行深入辨析,认为其制作年代大概在公元前3世纪,即周代晚期至汉代初期,断代进一步明确。同时,霍利斯对器物构件的摆放展开论述,认为原有的摆放位置为两侧凤鸟尾翼向外、头部朝内,即面对面的姿态。在霍利斯看来,这种摆放位置并不正确,两侧凤鸟应是尾翼向内、头部朝外。如此才能更加贴合孔洞,并使两侧凤鸟之间的位置能够承载器物。按照霍利斯所言,这件器物被发掘出土时,美国学者哈德利·考克斯正在长沙。一位主要的发掘者告知考克斯,他们发现在此器物出土时,两侧凤鸟之间悬挂有一面鼓。霍利斯据此认为这件器物应为鼓架,凤鸟之间的那面鼓有震慑墓葬邪祟的作用。器物以朱漆描绘证实了这一点,因为朱漆仅用于与死亡相关的场景。[10]1945年,霍利斯更正了文章中的“错讹”。他指出,权威人士认为这件器物是在公元4世纪被制造的,且他本以为两侧凤鸟的双翅为现代制造,然而事实是双翅流至上海,美国芝加哥的本萨博特发现了它并将之捐赠给了博物馆。[11]此外,霍利斯对凤鸟与蛇进行了新的诠释,认为凤鸟为传说中的“太阳鸟”,代表天,即“阳”。蛇代表地,即“阴”。两者相合显现出古人企盼灵魂升天的心灵寄托。[12]

1953年,由美国考古研究所主办的刊物《考古学》刊登了一篇介绍美国克利夫兰艺术博物馆相关文物的文章,对战国蛇座凤鸟漆木鼓架进行了介绍与阐释,并就器物用途提出疑问,认为其很有可能是一件鼓架或镇压邪祟的守护神像,器物上的凤鸟形象应该是时人对早期“凤凰”的想象。[13]

此后,战国蛇座凤鸟漆木鼓架逐渐进入西方学界视野,[14]不少学者将其引用至学术著作与通俗读物中。例如,德国学者埃莉诺·埃德伯格的《古代中国》(Das Alte China,1958)[15]、英国学者索姆·詹妮斯与英国学者威廉·沃森合著的《中国艺术:非主流艺术》(Chinese Art:The Minor Arts,1963)[16]、威廉·沃森的《中国早期文明》(Early Civilization in China,1966)与《中国古代艺术》(L’art de l’ancienne Chine,1979)[17]、美国学者托马斯·弗隆塞克的《中国历史与艺术》(The Horizon Book of the Arts of China,1969)[18]、美国学者雪莉·格鲁波克的《中国艺术》(The Art of China,1973)[19]、英国学者迈克尔·雷德利的《中国宝藏》(Treasures of China,1974)[20]等作品中都提到了战国蛇座凤鸟漆木鼓架。这些作品未对战国蛇座凤鸟漆木鼓架进行深入分析,多数为简介与概述。不过,法国学者克里斯汀·孔特勒提出了较为新颖的观点,认为这件器物很有可能是没有实际功能的陪葬品。在楚国文化中,弦乐器与管乐器具有联结自然、善恶的重要作用,鼓被视作“雷”的象征,可以响彻天地。凤鸟与蛇是具有神圣属性的动物,与祭师、巫觋等有重要联系,因此负责联结有形的人类世界与无形的神圣世界。[21]

与此同时,美国克利夫兰艺术博物馆不断深化对战国蛇座凤鸟漆木鼓架的理解。1964年,时任馆长李雪曼在著作《远东艺术史》(A History of Far Eastern Art)中谈及了战国蛇座凤鸟漆木鼓架。就器物构件的摆放,他与霍利斯的观点存有差异,认为两侧凤鸟背向而立以悬挂鼓器的安排并不实用,且这些凤鸟并非仙鹤,而是孔雀(按:据羽毛纹饰猜测),原因在于早期中国南方地区有将大型孔雀、蛇形木雕摆放至屋外以辟邪的民俗活动。除此之外,他认为器物底座的双蛇纹饰不同,而这或许是想体现阴阳相济的雌雄原则。[22]1966年,美国克利夫兰艺术博物馆出版手册,将战国蛇座凤鸟漆木鼓架的制作年代确定为战国时期。[23]1978年,博物馆手册再次将战国蛇座凤鸟漆木鼓架的制作年代缩短为公元前4世纪至公元前3世纪,并认定其为楚国漆器。[24]1991年,博物馆手册将战国蛇座凤鸟漆木鼓架称为“Drum Stand”,其余内容基本不变。[25]2013年,博物馆将此器物的制作年代改为战国时期。[26]后来,博物馆官方将其名称恢复为“Cranes and Serpents”,并译作“战国蛇座凤鸟漆木鼓架”。

国内对战国蛇座凤鸟漆木鼓架的了解应始于1960年刊登于《文物》的《美帝国主义盗劫我国文物的罪证》。此文将该器物称作“长沙出土战国彩绘木雕双蛇座对鹤”[27]。1976年,台湾学者谭旦冏撰写了《〈肥遗〉和〈龙凤配〉》一文,其中引用战国蛇座凤鸟漆木鼓架为论证材料,将其称作“楚双蜷蛇座双凤凰”。[28]改革开放以来,中国学界逐渐对战国蛇座凤鸟漆木鼓架产生关注。刘敦愿在《试论战国艺术品中的鸟蛇相斗题材》中提及此器物,指出其形态展现了“鸟践蛇”的场景,然而并未深入阐释。[29]皮道坚将此器物称为“蛇座凤架鼓”,认为其造型奇巧、优美,设计稍显夸张,意匠新颖,形式具有很强的“乐感”,体现了设计者对器物功能的重视。[30]尹乐从造型设计与艺术风格角度进行赏析,认为此器物中“鸟颈部位被夸张拉长,营造出了一种俊逸的姿态,同时与小巧的鸟身形成了一种粗细、长短的对比关系,造型简洁别致……优雅庄重之美和灵动俏皮之风交相呼应,使整体造型具有一种抑扬顿挫的起伏感”[31]。以上学者虽然对战国蛇座凤鸟漆木鼓架有所讨论,但篇幅较短,并不深入,多数研究更是仅将其列作参考或回顾资料,在文内一笔带过。

二、战国蛇座凤鸟漆木鼓架的造型探究

通过梳理战国蛇座凤鸟漆木鼓架的学术源流,我们发现该器物的具体造型、构件摆放等仍存在争议。不过,随着新中国成立以来对大量楚国墓葬及其出土器物的发掘与梳理,我们已有较为全面的考古材料,从而能对战国蛇座凤鸟漆木鼓架进行更为深入、合理的分析。

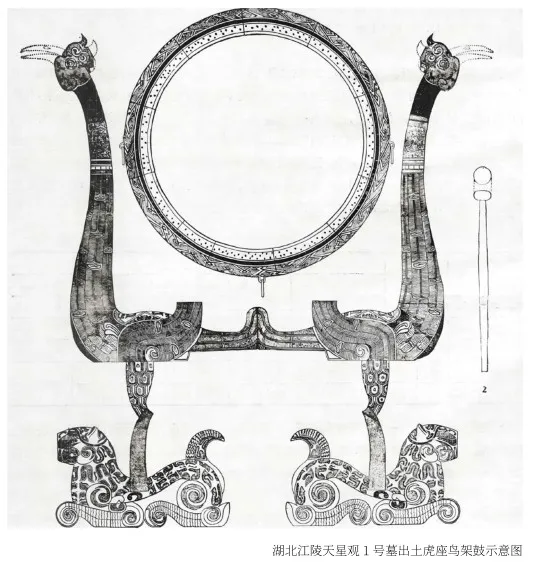

在分析战国蛇座凤鸟漆木鼓架之前,笔者希望先简要介绍虎座鸟架鼓、虎座飞鸟这两种与战国蛇座凤鸟漆木鼓架形制相近的楚国漆器。虎座鸟架鼓、虎座飞鸟是“典型的楚文化标志性器物”,二者“充分展示了楚文化鼎盛时期多彩多姿的风格面貌和楚艺术特有的造型意识与审美追求”[32]。虎座鸟架鼓形制一般由伏虎(一对)、鸟(一对)、鼓(一只)三种构件组成。伏虎一般昂首、背向呈趴伏状。虎背有榫眼。虎背榫眼插有双鸟。双鸟一般尾翼相连,背向而立。目前出土了虎座鸟架鼓的有信阳长台关、荆门包山、江陵拍马山、江陵天星观、江陵雨台山等地楚墓群,数量至少有64件。[33]虽然这些虎座鸟架鼓的体积、座形略存差异,但整体形制基本一致。虎座飞鸟形制一般为伏虎(一只)、凤鸟(一只)、鹿角(一对)三种构件组成。伏虎一般昂首趴伏,虎背有榫眼,背立一只展翅飞鸟,鸟背插有对称的一对鹿角。出土虎座飞鸟的楚墓有荆门包山、江陵天星观、江陵雨台山等地楚墓群,出土数量至少有29件。[34]

就战国蛇座凤鸟漆木鼓架的具体造型及其展现场景而言,多数学者主要对“凤鸟”存在争议。梅原末治、水野清一认为“凤鸟”为鹤,霍华德·霍利斯则将其理解为“太阳鸟”,《考古学》中的文章将其视为时人对“凤凰”的想象,李雪曼则从民俗角度出发,将其视作“孔雀”,谭旦冏更是直接称其为“凤凰”。虎座鸟架鼓、虎座飞鸟中的凤鸟造型一般均有鸟冠,且脖颈弯曲,一些学者将其理解为“鹭鸶”“飞廉”等。[35]现今仅存一例战国蛇座凤鸟漆木鼓架,其不具鸟冠,脖颈细长而未有弯曲,因此难以辨别为某种具体的生物。结合楚人对“凤”的推崇,笔者认为战国蛇座凤鸟漆木鼓架所造“凤鸟”可能是楚人对“凤”的一种“想象形态”,并不具有明确的现实指涉。

结合对现实的考虑,刘敦愿指出战国蛇座凤鸟漆木鼓架展现了“鸟践蛇”这一场景,因为双蛇座有榫眼以承凤鸟。然而,这种位置关系是否有“贬低”蛇之意还有待具体分析。有的学者认为虎座鸟架鼓倾向于表达楚人(凤)战胜巴人(虎)、[36]褒凤吉善与贬虎凶恶的心理,[37]还有的学者认为这是巴楚文化融合的象征,[38]或体现了虎啸凤鸣的乐理设计。[39]前者为“尊鸟贬虎”,后者为“鸟虎相处”。楚人对蛇类既存信仰而又存敬畏与厌恶之心。从艺术角度审视,两湖地区发现的楚国蛇图像至少有94例,其中复合蛇图像均为“兽鸟践蛇”(按:以“凤鸟践蛇”“啖蛇”形式为主)。[40]由此推断,楚人对蛇类印象相对负面。战国蛇座凤鸟漆木鼓架中的凤鸟、双蛇体型比例悬殊,双蛇纹饰亦不如凤鸟精细,高耸展翅的凤鸟与低矮蜷缩的双蛇形成了鲜明对比,进一步凸显了凤鸟的雍容与尊贵,因而笔者认为战国蛇座凤鸟漆木鼓架的造型场景更偏向表现“尊鸟贬蛇”。

日本、西方学者就器物构件摆放问题亦存争议。笔者认为战国蛇座凤鸟漆木鼓架的摆放情况应是双鸟尾翼向内,头部朝外,中间挂有乐鼓。具体原因有三:第一,前文已述及,战国蛇座凤鸟漆木鼓架被发掘时美国学者考克斯正在长沙,他从主要发掘者处得知此物在出土时凤鸟之间悬挂有一面鼓,此物在出售给博物馆经销商时亦被告知出土时有木鼓残片;[41]第二,虎座鸟架鼓与战国蛇座凤鸟漆木鼓架都为鼓架,主体造型均为凤鸟,故战国蛇座凤鸟漆木鼓架和虎座鸟架鼓中凤鸟构件的摆放位置应该一致;第三,如果战国蛇座凤鸟漆木鼓架两侧凤鸟尾翼向外,头部朝内,那么两侧凤鸟之间几乎没有容纳乐鼓的空间。此外,两侧凤鸟头部往下约2.5cm的脖颈处均有直径约0.3cm的小孔,这两个小孔应为置放乐鼓所用,而两侧凤鸟头部向内这种摆放位置显然不适合放置乐器。

三、战国蛇座凤鸟漆木鼓架的性质及文化内涵

从功能上来看,战国蛇座凤鸟漆木鼓架作为乐鼓支架当无疑问,然而衍生出的两个问题却颇为难解:其一,这件鼓架是否为具有实用性的日常器具;其二,鼓架上所置乐鼓为何种类型。之所以存在这两个问题,是因为战国蛇座凤鸟漆木鼓架虽然与虎座鸟鼓架形制相近,但在具体造型上并不适合悬挂乐鼓。以虎座鸟架鼓为例,乐鼓一般是用绳索穿过鼓体左右两侧的挂环,系于两侧凤鸟头冠处,再用绳索穿过鼓体下环,以两侧凤鸟尾翼连接处为依托。然而,战国蛇座凤鸟漆木鼓架两侧凤鸟脖颈细长且无弯曲。通过丁兰等学者对楚墓出土鸟架鼓所进行的分期探究,我们发现几乎在所有风格类型的鸟架鼓中,凤鸟脖颈都有弯曲。其中,AaII式、Aa2式、AbI式、Ba2I式、CI式对脖颈的塑造颇具垂直感,多数都会适度弯曲头部与脖颈的连接处,并且将脖颈向躯干处倾斜,从而保持平衡并增强承重能力。除此之外,虎座鸟架鼓所塑凤鸟腿部基本垂直于底座。然而,战国蛇座凤鸟漆木鼓架所塑凤鸟腿部是倾斜的,虽然其底座榫卯连接处存在磨损情况,但是磨损所导致的倾斜不会达到这种程度。结合两侧凤鸟尾翼未有磨损,笔者猜测应为两侧凤鸟恰好交错开来,彼此之间留有一定的距离。不过,战国蛇座凤鸟漆木鼓架尾翼处厚度较薄且未有连接,似乎难以承托乐鼓。[42]可是上文提及战国蛇座凤鸟漆木鼓架在出土时两侧凤鸟之间挂有一面乐鼓,这便与其造型设计产生了矛盾。[43]

在此基础上,笔者推测战国蛇座凤鸟漆木鼓架应是楚人尝试创作鼓架漆器的产物,其与虎座鸟架鼓为同一时期产出的器物类型,很有可能是创作虎座鸟架鼓之前的“试验品”,[44]因而实用性较弱、装饰性较强,制作过程不够成熟。如此推测的原因有二:其一,从基本造型、纹饰来看,虎座鸟架鼓虽然有各种风格类型,但是基本形制保持稳定,两侧伏虎、凤鸟就纹饰方面保持一致,呈对称样式,显然具有较为规范的生产要求及流程。战国蛇座凤鸟漆木鼓架整体造型简单,两侧双蛇、双鸟纹饰并不统一,且该器物目前仅存一例,说明其并非通行器具。其二,从实用角度来看,其不同于虎座鸟架鼓,演奏者能以坐姿、跪姿在乐鼓悬置鼓架的状态下演奏。战国蛇座凤鸟漆木鼓架仅能悬挂重量相对较轻的乐鼓,时人不可悬而敲击,只能从架上取鼓使用,实用性较弱。由此论之,战国蛇座凤鸟漆木鼓架与虎座鸟鼓架同作鼓架之用,二者在颜色、榫卯结构等具体造型设计以及整体形制方面如出一辙。然而,虎座鸟鼓架在造型、纹饰、功能以及各种细节处理等方面较战国蛇座凤鸟漆木鼓架更为成熟,因而战国蛇座凤鸟漆木鼓架应为楚人探究鼓架漆器的“试验品”,造型、功能等方面均有所不足,故最终被虎座鸟鼓架所取代。至于战国蛇座凤鸟漆木鼓架所置乐鼓类型,笔者认为应与虎座鸟鼓架所置乐鼓相同,即为悬鼓。[45]不过,战国蛇座凤鸟漆木鼓架难以承托较重的悬鼓,稳定程度较差,因而逐渐消失于历史长河之中。

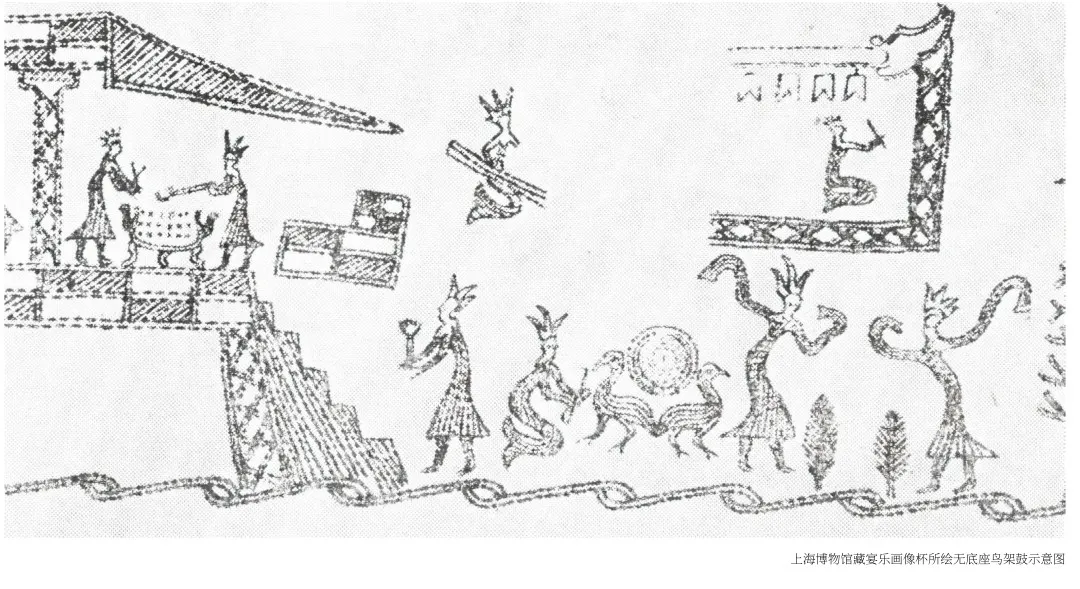

通过对战国蛇座凤鸟漆木鼓架的造型、构件、性质等问题进行梳理,接下来我们尝试对其文化内涵进行探究。从器物造型来看,战国蛇座凤鸟漆木鼓架偏向表现“尊鸟贬蛇”的场景,这符合彼时楚人“尊崇凤鸟”的文化心理。例如,上海博物馆藏宴乐画像杯上绘有一件无底座鸟架鼓,折射出楚人主张以凤鸟配鼓的创作心理,其中虎座、蛇座仅起到稳定、装饰的衬托作用。然而,蛇不同于虎,就楚国出土漆器及图像而言,蛇往往绘于底层位置。以虎座鸟架鼓为例,虽然楚人认为虎的地位低于凤鸟,但是凤鸟与虎可以和平共处。虎座飞鸟是楚人为增强巫术效果,便将楚人之“凤”与巴人之“虎”相结合所产生的“楚巫蹻与巴巫蹻的重组”产物。[46]蛇在漆器图式中主要呈现“卑态”。以湖北枣阳九连墩战国2号墓出土虎座鸟架鼓为例,其两侧凤鸟背部各有一件支鼓虎,而底座雕饰有六条被虎践踏的蜷蛇,形成所谓凤、虎、蛇地位依次递减的等级秩序。因此,凤鸟造型“为突出表现的主体部分,为楚人尊凤观念的扩大化,表现了楚人称霸的雄心伟略”[47]。与“虎啸凤鸣”这一设计理念不同,战国蛇座凤鸟漆木鼓架主要表现了凤鸟昂首展翅、践踏双蛇的高傲形象,体现了楚人尊崇凤鸟的造物观念和对蛇类的轻视心理。

四、结语

战国蛇座凤鸟漆木鼓架应为战国时期楚国漆器,于20世纪30年代末在湖南长沙出土,后辗转被贩卖至日本、美国,最终被美国克利夫兰艺术博物馆收藏。最初对战国蛇座凤鸟漆木鼓架进行探究的是日本学者梅原末治与水野清一,后来美国学者霍利斯、李雪曼及法国学者孔特勒等对其展开了较为深入的研究。改革开放以来,中国学者逐渐关注到战国蛇座凤鸟漆木鼓架,部分学者对其进行过简要分析,不过整体上欠缺系统性研究。

战国蛇座凤鸟漆木鼓架中所绘凤鸟是楚人崇“凤”的一种“想象形态”,并不具有明确的现实指涉。器物表现了“凤鸟践蛇”的场景,具有“尊鸟贬蛇”的内在寓意。器物中的凤鸟践踏双蛇,有着昂首展翅的高傲形象,表现了楚人尊凤的观念以及想称霸天下的雄心壮志。双蛇并不被楚人重视,其造型主要起稳定、衬托作用。笔者结合虎座鸟架鼓、虎座飞鸟等与战国蛇座凤鸟漆木鼓架形制相近的漆器类型,推测出战国蛇座凤鸟漆木鼓架是楚人尝试创作鼓架漆器的“试验品”。其功能性、装饰性较弱,因而被楚人改进为虎座鸟架鼓,之后少有制作、生产,逐渐消失于历史长河之中。

注释

[1]王巍,主编.中国考古学百年史(1921—2021)第三卷中册[M].北京:中国社会科学出版社,2021:1553-1569;聂菲.湖南楚汉漆木器研究[M].长沙:岳麓书社,2013:11-32.

[2]左蛇尾部、右蛇头部、右鸟喙部有一定损坏,凤鸟双翅(共四只)为后补。

[3]Hollis Howard C.Cranes and Serpents[J].The Bulletin of the Cleveland Museum of Art,1938(8):147.

[4]东周时期楚国墓葬还出土有所谓方座鸟架鼓、木座飞鸟、方座飞鸟等,不过其数量较少,除底座造型外,形制与形态与虎座鸟架鼓、虎座飞鸟基本一致,不具代表性。

[5]参见水野清一的《长沙出土の木偶について》。

[6]梅原末治,水野清一.伝长沙出土の漆画双鹤双蛇に就いて[J].美术研究,1937(12):1-5.

[7]参见梅原末治《湖南省长沙古坟の一括遗物に就いて》。

[8]Cleveland Museum of Art.Accessions[J].The Bulletin of the Cleveland Museum of Art,1938(2):30.

[9]同注[8]。

[10]同注[3],148—151页。

[11]值得注意的是,本萨博特捐赠的双翅共有四只,其中三只翅膀形制相近,其连接躯干的翅膀部分(榫眼处)均为较为松散的叶脉状羽毛纹样(且与凤鸟尾翼处纹样相近),另侧为较密集的叶脉状羽毛纹样。还有一只形制较小的翅膀,其虽为叶脉状羽毛纹样,然而纹样排列及风格与其他翅膀截然不同,并且翅膀有凸出针状物,像是连接其他部分的构件。因此,笔者认为此只翅膀并非原配,其余三只翅膀为原配的可能性较大。

[12]Hollis Howard C.Corrections in Previous Articles on Oriental Objects[J].The Bulletin of the Cleveland Museum of Art,1945(7):141.

[13]Art and Archaeology at the Cleveland Museum of Art[J].Archaeology,1953(4):200.

[14]这段时期日本有转载、引用战国蛇座凤鸟漆木鼓架的图册刊行,然而对战国蛇座凤鸟漆木鼓架的研究却寥寥无几且少有创新。

[15]Eleanor von Erdberg.DasimjUyCbsrHFGv6meXhRJf1IBbrR8yDI/pWtlO6i0dMY= Alte China[M].Stuttgart:Gustav Kilpper Verlag, 1969:107-244.

[16]Roger Soame Jenyns,William Watson.Chinese Art:The Minor Arts[M].New York:Universe Books,1963:286.

[17]William Watson.Early Civilization in China[M].London:Thames & Hudson,1966:129;William Watson.L’art de l’ancienne Chine[M].Paris:Citadelles et Mazenod,1979:180.

[18]Thomas Froncek.The Horizon Book of the Arts of China[M].New York:American Heritage Publishing Co,1969:265.

[19]Shirley Glubok.The Art of China[M].New York:Macmillan Publishers Limited,1973:24.

[20]Michael Ridley.Treasures of China[M].New York:acmillan Publishers Limited,1974:36.

[21]Christine Barbier Kontler.Arts et sagesses de la Chine[M].Saint-Le gerVauban:Zodiaque Editions,2000:71-72.

[22]Sherman Emery Lee.A History of Far Eastern Art[M].Englewood Cliffs:PrenticeHall Inc and New York:Harry N.Abrams Inc,1964:52-53.

[23]Cleveland Museum of Art.Handbook:The Cleveland Museum of Art/1966[M]. Cleveland:The Cleveland Museum of Art、Press of Western Reserve University,1966:246.

[24]Cleveland Museum of Art.Handbook:The Cleveland Museum of Art/1978[M]. Cleveland:The Cleveland Museum of Art,1978:327.

[25]Cleveland Museum of Art.Handbook:The Cleveland Museum of Art/1991[M]. Cleveland:The Cleveland Museum of Art,1991:9.

[26]Cleveland Museum of Art.Cleveland Art[J].The Cleveland Museum of Art Members Magazine,2013(5):14.

[27]美帝国主义盗劫我国文物的罪证[J].文物,1960(3):4.

[28]谭旦冏.《肥遗》和《龙凤配》[M]//东吴大学中国艺术史集刊·第6卷.中国台北:东吴大学,1976:2.

[29]刘敦愿.试论战国艺术品中的鸟蛇相斗题材[M]//湖南省文物考古研究院,编.湖南考古辑刊.北京:科学出版社,2022.

[30]皮道坚.楚艺术史[M].武汉:湖北教育出版社,1995:166-175.

[31]尹乐.楚式凤鸟漆器的造型装饰特征研究[D].西安美术学院,2013:26.

[32]同注[31],118页。

[33]向明文.楚墓出土漆木虎座鸟架鼓的年代及相关问题研究[J].四川文物,2023(1):50-67.

[34]丁兰,蓝云飘,等.楚墓出土鸟架鼓研究[J].江汉考古,2023(5):98.

[35]郭德维.楚墓出土虎座飞鸟初释[J].江汉论坛,1980(5):97.

[36]张正明,等.凤斗龙虎图像考释[J].江汉考古,1984(1):99.

[37]刘彬徽.江汉文化与荆楚文明[M].南京:江苏教育出版社,2008:438-447.

[38]邵学海.卧虎与飞鸟:巴楚文化融合的象征[M]//彭万廷,屈定富,主编.巴楚文化研究.北京:中国三峡出版社,1997:150-157.

[39]武家璧.虎座鸟架鼓辩证[J].考古与文物,1998(6):62.

[40]田鸿飞.两湖地区考古发现的楚国蛇图像研究[D].西北师范大学,2019:69.

[41]Hollis Howard C.Cranes and Serpents[J].The Bulletin of the Cleveland Museum of Art,1938(8):150;Sherman Emery Lee.A History of Far Eastern Art[M].Englewood Cliffs:Prentice-Hall Inc and New York:Harry N.Abrams Inc,1964:53.

[42]湖北枣阳九连墩2号墓出土有一件虎座鸟架鼓,凤鸟背部有两只支鼓虎,为稳定悬鼓构件。而战国蛇座凤鸟漆木鼓架两侧凤鸟背部较窄,结合整体框架,显然不具备支鼓构件的条件。

[43]梅原末治在《湖南省长沙古坟の一括遗物に就いて》谈及了其时湖南长沙出土的一批古物,其中有木鼓、虎座(一对)等似乎为虎座鸟架鼓构件的木雕。但这些文物均缺乏具体来源,难以确定是否为同一墓葬出土,故难以作为辅助材料而探究。

[44]战国蛇座凤鸟漆木鼓架还存有一种可能,即楚人基于虎座鸟架鼓基础上所展开的创新产物,然而战国蛇座凤鸟漆木鼓架就具体造型、装饰、功能等方面并不成熟。笔者认为这种可能性较低。

[45]学界就虎座鸟架鼓性质有多种意见,具体有王瑞民的“山神像说”、郭德维的“风神像说”、祝建华的“灵鼓说”等。陈振裕、张正明、武家璧、刘彬徽、何佳等多数学者支持“悬鼓说”这一说法,通过梳理研究,笔者赞成此说。向明文对虎座鸟架鼓性质及其功能、象征意义有细致梳理,具体参见明文《楚墓出土漆木虎座鸟架鼓的年代及相关问题研究》第57—61页。

[46]邵学海.虎座飞鸟是楚巫蹻与巴巫蹻的重组[J].江汉考古,1997(2):76-80.

[47]何佳.再释虎座凤鸟架鼓[J].湖南省博物馆馆刊,2020(1):205-217.