壮志丹青:新四军美术工作者群体研究

2024-09-29沈冠东

摘要:在我国革命美术史研究中,有关新四军美术的研究相对薄弱。本文从群体研究的视角出发,以群体活动为线索,尝试再现“美术铁军”的壮志丹青。新四军美术工作者的来源较广,其主要工作包括绘制宣传画、办报(画)刊、美术设计等。新四军美术工作者群体的革命意志与艺术创作能力齐镳并驱,坚决且出色地执行了党的文化路线,起到了发动群众、鼓舞斗志的作用。

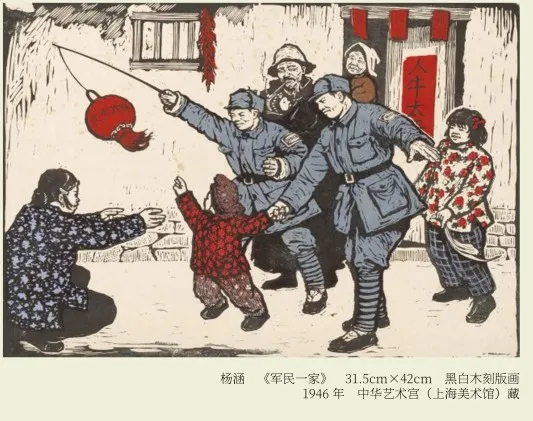

关键词:新四军 革命美术 抗战美术 群体研究 杨涵

相较于延安美术及大后方抗战美术的总体性研究,学界关于新四军美术的相关研究显得较为薄弱,著作类研究成果主要有苏皖边区政府旧址纪念馆编撰的《苏皖边区画史(1937—1949)》以及新四军美术战士杨涵编著的《新四军美术工作回忆录》。该回忆录由沈柔坚、吕蒙、莫朴等二十余名新四军老战士的34篇忆文汇编而成。其他关于新四军美术的著述或是作为华中抗战文化章节出现在革命美术史、党史相关著作中,或是作为中国版画史中的新四军版画介绍及新四军美术宣传工作记录出现,针对新四军美术工作者的研究尚不多见。本文试图从群体研究的视角出发,以群体活动为线索,勾勒这支“美术铁军”的壮志丹青。

一、新四军美术工作者名录

新四军于1938年1月在南昌设立军部,同时成立了战地服务团。战地服务团设民运、戏剧、绘画、音乐四组,进行抗战动员与宣传工作。不久后,军部迁移至安徽歙县岩寺。1938年6月至7月,新四军东进抗敌,部队力量在战斗中不断提升,影响力日增,战地服务团也日益壮大。1939年夏,战地服务团转至江南指挥部。1940年7月,战地服务团北渡长江,归新四军苏北指挥部领导。“皖南事变”后,战地服务团在军部重建后改为新四军一师战地服务团。新四军的美术工作主要集中在抗战时期,以“皖南事变”为分水岭,大致可划分成两个阶段。“皖南事变”之前,相关工作主要集中在军部战地服务团开展,“皖南事变”之后则是军部与各师联合开展美术宣传活动。为了使表述更加清晰,笔者对革命美术文献中记载的新四军美术工作者名录及其工作机构进行了列表统计(见表1—表3),只是限于史料来源有限,难免有疏漏之处,权作参照之用。

新四军美术工作者名录统计截至中国人民解放军华中军区成立,杨涵、凃克、赖少其等人曾先后调至华中军区政治部工作。一部分美术工作者,如洪藏、丁达明、黄洪年等人,随新四军第三师北上赴山东、东北。新四军番号于1947年初正式撤销。新四军美术工作者随中国人民解放军北上、南下参与解放区各地军管文艺的接收工作。

二、新四军美术工作者的来源

(一)艺术(美术)专科学校、画室学生

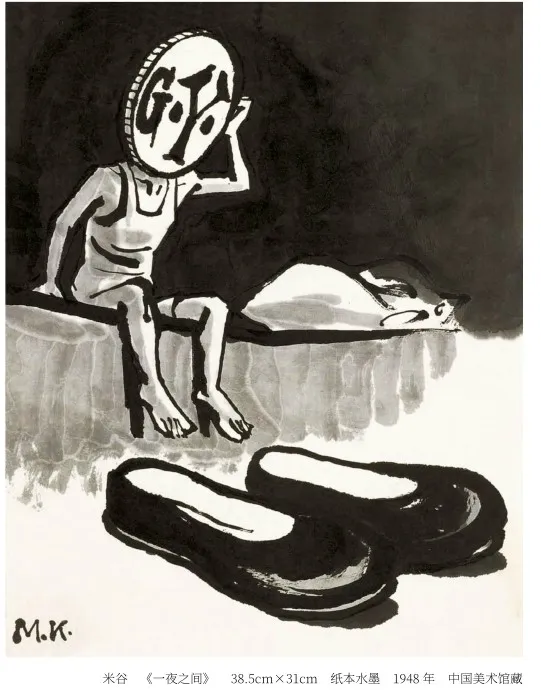

自各艺术(美术)专科学校毕(肄)业后参加新四军的美术工作者是这支队伍的核心力量,也是新四军革命美术创作的指导者。吕蒙1932年至1934年在广州市立美术学校学习。赖少其1936年毕业于广州市立美术学校西洋画科。邵宇1937年毕业于国立北平艺术专科学校(今中央美术学院)西洋画系。胡考1931年毕业于上海新华艺术专科学校;凃克毕业于杭州国立艺术专科学校(今中国美术学院)西洋画系。芦芒、沈光均来自上海,接受过美术学校的专业训练,具体毕业院校未见记载。丁剑影毕业于私立武昌艺术专科学校(今湖北美术学院)。洪藏与赵恒、周淑芳、洪毅三名女战士来自上海,曾在上海美术专科学校(今南京艺术学院)学习过。刘岘则分别在国立北平艺术专科学校和上海美术专科学校就读过。米谷早年就读于杭州国立艺术专科学校和上海美术专科学校。莫朴早年分别在苏州美术专科学校、中央大学艺术系、上海美术专科学校学习。吴耘也曾在上海美术专科学校半工半读。铁婴、翁毅两人曾在上海张充仁画室学习过。张充仁的一生颇具传奇色彩,培养了众多学生。

(二)归国华人、华侨画家

新四军美术工作者中有留学经历或从海外归来的有孙从耳、尖峰、庄五洲、许幸之等人。孙从耳是上海的富家小姐,混血儿,曾留学于日本东京艺术大学,毕业回国不久后抗战爆发。1939年夏,孙从耳在皖南写生时听闻云岭地区有“抗战美术组织”,便找到了战地服务团,她深受战地服务团革命热情的鼓舞,投入了革命文艺工作。鲁迅艺术学院华中分院(以下简称“华中鲁艺”)教师庄五洲是一位华侨,父亲是中国台湾人,母亲是日本人。尖峰则是来自泰国的华侨。许幸之1924年赴日本学习油画。1929年,上海地下党负责人夏衍发电报邀请其回国担任中华艺术大学绘画科主任。之后,许幸之又担任了中国左翼美术家联盟主席。1940年,其受陈毅之邀,来到盐城任华中鲁艺教师。新四军军服的臂章即为许幸之等人设计。

(三)新四军战士

由新四军战士组成的美术工作者队伍是新四军文艺创作的生力军,每支作战部队里都有担负着革命与战斗宣传使命的“美术尖兵”。新四军战士赵坚小学时曾随乡贤严绍曾学习过书法、绘画,有一定的美术基础,16岁参加新四军挺进纵队后不久即被分配至战地服务团美术组。“皖南事变”之后,其被调至军部文艺组工作。在凃克、费星等人指导下,赵坚的美术技能取得了很大的进步。1941年,其调任一师三旅服务团绘画组组长,成为军中文艺骨干。

新四军中有很多优秀的美术工作者是从绘画通讯员和业余美术爱好者成长起来的。机枪手王干臣所画反映三阳镇战斗的连环画被画报采用。一师一旅战地服务团美术组的袁成杰出身作战部队,画了大量表现连队生活的画稿,可惜在一次反“清乡”战斗中光荣牺牲。

据新四军十八旅的景正平回忆,1942年到1946年与其一道参加美术活动的石明、谢景琛、叶小白等人都是新四军队伍里成长起来的文艺骨干。石明还担任过连队指导员,带兵在一线冲锋过,因而作品具有鲜明的战斗意志。

(四)新四军学校、群团、培训班学员

由新四军与抗日根据地学校培养出来的美术工作者是一支特殊的美术力量。其不同于上述来自艺术(美术)专科学校的美术工作者,是新四军为了革命斗争需要而专门培养起来的革命文艺队伍。比如,华中鲁艺培养了车戈(邵根才)、黄丕星、蒋宁、凡一、顾德、周占熊等50多名美术工作者。亚明、龚枚、吕迈、徐天敏等人则毕业于淮南艺术专科学校。中国人民抗日军事政治大学(以下简称“抗大”)各分校也培养了一批美术工作者,如第四分校的张力奔、戴邦等。

新安旅行团、苏北文工团也培养了一批优秀的革命美术工作者,曾担任浙江美术学院(今中国美术学院)院长一职的画家萧峰就曾在新安旅行团学习和战斗过。

新四军抗日根据地各分区的美术活动具有群众美术性质,锻炼、培养了一批美术人才,皆成为新四军美术工作者的后备力量,为作战部队持续不断地输送着新鲜的文艺血液。唐和曾在盐阜区联立中学读书,在盐阜区9县文工团训练班培训后成长为一名出色的美术工作者,担任过三师攻城部队战地服务团美术队队长、《苏北画报》编辑等职。

三、主要美术活动

新四军美术工作者的美术活动指的是围绕发动群众、对敌作战动员、揭露日伪当局等斗争宣传而展开的具体美术工作,主要包括绘制墙画、办报(画)刊、美术设计等内容。

(一)绘制墙画

沈柔坚曾撰文回忆其在刚成立不久的新四军战地服务团所参与的美术工作,“绘画组初期的工作是墙画宣传。行军时,绘画组同志与打前站的尖兵们一起,走在大军的前头,边行军边作画。大军足迹所至,无论是城镇还是乡野,只要有墙可以利用,即绘上墙画。用简明的绘画形象宣传党的抗日民族统一战线的政策”[1]……有时一天行军七八十里(约合35千米到40千米),还要绘制十几幅墙画。新四军战地服务团美术组在开化县署前门的荷花塘北面墙壁上绘制了大型壁画《大刀向鬼子们的头上砍去》。吴联膺回忆其在浙江西南部的遂昌县抗敌时用了两个多月画了两幅壁画,一幅是《马革裹尸还》,另一幅是《牺牲为民族》,皆高两丈(约合6.7米)有余,宽一丈(约合3.3米)有余。[2]墙画绘制完成后是不可移动的,故而美术组战士又找到了在布上绘制宣传画的方法,使画完的作品可以在连队和人民群众中流动展出。新四军浙东游击纵队的洛井、史舟、白艾曾绘制了一幅大型壁报钉在墙面上,为后续部队战斗宣传之用,后来部队改变了行军路线,这幅壁报因未能收回而就此散失。随着许多房屋的损毁,如今已经很难看到当年那些气势恢宏且凝聚着战斗力量的壁画、壁报,只能在一些新四军老照片里依稀窥得踪迹。

(二)办报(画)刊

新四军军史研究专家魏蒲等人以及中国人民解放军江苏省盐城军分区党史办公室分别整理了《新四军和华中各抗日根据地报刊简介》[3]。据不完全统计,当时新四军共有各类刊物百余种,其中办报主体是新四军军部、中共中央华中局(分区)以及新四军各师。新四军美术工作者一方面参与主要报刊的美术编辑工作,如赖少其曾任新四军政治部主办《抗敌报》的美术编辑、鲁莽曾任中共中央华中局机关报《江淮日报》的美术编辑,另一方面又创办画报、画刊,如吕蒙、赖少其在新四军进驻云岭时期创办了《抗敌画报》《老百姓画刊》等。

据《新四军和华中各抗日根据地报刊简介》介绍,新四军美术工作者创办的画报、画刊有《抗敌画报》(1938,吕蒙、赖少其)、《老百姓画刊》(1938,战地服务团美术组)、《先锋画报》(1941,后改为《苏北画报》,胡捷、芦芒等)、《拂晓画报》(1941,张景华、张力奔等)、《先进画报》(1942)、《儿童画报》(1942,三师)、《华中少年画报》(1942,三师)、《七七画报》(1943,武石、焦心河等)、《苏中画报》(1944,凃克等)、《前锋画报》(九分区政治部)、《前哨画报》《火线画报》(谢景深等,六师)、《战斗画报》(新四军浙东游击纵队)等。新四军及其美术工作者所办的报刊、画刊主要采用四种印刷技术,即木刻印刷、石印、蜡(油)印以及铅印,其中木刻版画最为普遍。

(三)美术设计 新四军美术工作者对美术设计工作涉猎较早,如舞台设计、服装道具设计等。此外,美术工作者还参与了新四军的一系列书刊设计,包括上文提及的画报、画刊设计。新四军书刊设计是一个很有学术价值的研究课题,有学者对新四军书刊的字体、封面、版式等设计要素进行了分析,认为“新四军报刊设计不仅将设计创作者的个人风格、民族的风格和时代的风格融合到抗战报刊设计艺术当中,而且在设计实践过程中形成了抗战报刊的设计风格和设计原则”[4]。

谈及新四军的美术设计工作,不得不提到新四军的臂章设计。1937年10月,在新四军刚成立不久之时,时任军长的叶挺就指示美术工作者设计新四军臂章。新四军一共使用过六种臂章。吕蒙(按:另有一种说法是该臂章为马达设计)等人受八路军“抗敌”臂章的启发,设计了一个身背斗笠、左手持枪、右手指向前方的战士形象,并在左下方标明了“抗敌”二字。这个臂章表明新四军开赴前线英勇杀敌的决心。我们比较熟知的臂章则是1941年华中鲁艺美术教师庄五洲、许幸之设计的“N4A”臂章。该臂章最初为黑、白二色,庄严、肃穆。“N4A”印在椭圆白底之上,上方印有“1941”字样,左、右各印有一枚五角星。后来,“N4A”臂章被简化为仅有“N4A”字样的蓝白色臂章,线条流畅、醒目有力。

“抗币”是新四军为了保障抗日根据地经济稳定而发行的一种纸币。1942年,沈柔坚为苏北抗日根据地的盐阜银行设计了一套“抗币”——深蓝色图案印在牛皮纸上,另有钤署银行名称与行长名字的两方朱红色印章。1944年,新四军七师美术工作者吴耘为大江银行设计了一套用来对抗“伪币”“法币”、稳定抗日根据地经济的“抗币”,即“大江币”。这套“抗币”吸收了民间美术中的“牛印”“挂浪”“门画”等艺术形式,很受根据地百姓欢迎。[5]

(四)其他美术工作

除了上述主要的美术工作外,新四军美术工作还有其他多种形式。比如,美术工作者充分利用绘画和木刻技能,创作漫画、连环画以配合抗敌宣传,丰富了根据地的革命文艺氛围。吕蒙、莫朴、程亚君历时四个多月,于1942年10月创作完成了111幅连环木刻画《铁佛寺》。这组作品在新四军部队中和淮南抗日根据地形成了较大的影响力,起到了较好的宣传教育作用。

1942年,苏北盐阜区美术工厂成立。“1946年3月,以原盐阜区的苏北美术工厂为基础,另外增加洪藏、丁达明、吴联膺、陈强、钱小惠、严学优、王霜等人,在清江市正式成立华中美术工厂,直属华中文协。”[6]美术工厂主要承担绘制领袖头像、设计书籍封面和商标等工作。美术工厂是战时特殊的美术部门,既有从事生产活动的经济实体性质,又是抗日根据地和新四军的内部直属机构。

为了更好地利用美术技能来发动群众、鼓舞对敌斗争,新四军美术工作者还从事美术教育及培训工作,美术创作队伍因而得以不断壮大。华中鲁艺在1941年2月成立,淮南艺术专科学校在1941年4月成立,抗大各分校也开展了很多美术教育活动。1945年4月,盐阜地区曾组织9县文工团于杨集乡集训,芦芒、洪藏担任美术教员。同年8月,阜宁、阜东等9县文工团整编合并成为苏北区党委领导的苏北文工团。

四、群体的革命美术素养

中国早期革命美术有着两条鲜明的线索。一条线索是从苏区到延安,一条线索是从上海到皖南再到苏北。第一条线索要早于第二条线索。印刷工人出身的黄焯华曾为《梨头周刊》的美术编辑。1926年5月,其被毛主席聘为农民运动讲习所的“革命画”教员。廖承志、朱光是红四方面军的画家。[7]两条线索上的革命美术创作既有相同点,又有鲜明的区域特色。就革命美术素养而言,第二条线索上的新四军美术工作者具备以下三个特点。

第一,新四军美术工作者群体的革命态度与意志具有鲜明的浪漫主义色彩。这种革命浪漫主义色彩体现在两个方面。其一是革命美术的初心具有浪漫主义色彩。早期新四军战地服务团团员林琳之子徐阜曾这样叙述其母亲参加革命的情形:“第二天傍晚,妈妈提着小手提箱和回家度假的同学一起,走出了湖北省立女子师范学校校门。在汉口轮渡码头上,与张掌珠以及美专的同学丁剑影,瞒着家人和学校登上了开往南昌的轮船。”到了南昌,“服务团的生活紧张、活泼、欢快,工作、学习和基本的军事训练都要排得满满的,周末是最欢快的日子,晚饭后开联欢会,全体在大操场集合,团团席地而坐”。再如,孙从耳参军之前是留学归来的富家小姐,于皖南写生时遇到战地服务团,继而加入新四军。尖锋来自泰国,性格活泼,乐于助人。其二是革命美术的过程中充满着浪漫主义理想。新四军十八旅美术战士景正平回忆,“在解放兴化县城的战斗中,涌现出大批英模人物,我们立即就同记者们下连采访,为英模们画像。在英勇事迹的激励之下,大家干劲倍增,速度之快真是‘倚马可待’”[8]。新四军美术工作者在对敌斗争中虽然条件艰苦、物资匮乏,但大家始终能投入饱满的革命热情,因地制宜地开展美术创作与宣传工作。

第二,新四军美术工作者群体的“美术”养成具有“学院”与“乡土”交融的特质,洋土并举、土洋得体。在新四军的美术工作者中,一部分人毕业于美术专科学校,也有一部分人自海外留学归来。这两部分人都接受过系统的美术教育,造型能力扎实,擅长油画、雕塑等。学院派美术历时很长,对环境、材料的要求颇为苛刻,显然不适应在战地开展创作。新四军美术工作者只得因地制宜、因陋就简地开展美术活动,因而作品呈现出了特别的乡土气息。新四军美术的“乡土”主要表现在两点:一是很多美术工作者来自乡村和新四军内部,非科班出身,因而其创作具有天然的乡土气息,艺术语言能够贴近人民群众。二是新四军美术工作者善于利用当地的民间美术形式,能够就地取材地创作当地老百姓津津乐道的民间故事。比如,新四军的美术战士曾结合抗战题材,创作新年画和木刻“挂浪”等。

第三,艺术创作能力、组织能力媲美延安美术和大后方的进步美术。新四军美术工作者群体的中心工作是通过各种形式的美术作品进行革命宣传与战争动员。很显然,木刻版画、漫画以及墙画等大众美术形式更有利于革命宣传。当时,华中抗日根据地的大众美术发展得如火如荼,而且很有群众性。“在苏中三分区活动的一师一旅服务团在全团开展‘三套’运动,即每个团员都要学习与掌握戏剧、音乐、美术三方面的最基本知识。在美术方面,请有基础的同志给大家上课,讲授练习素描、书写美术字、设计装饰图案等方面的主要知识。”[9]为了从整体上提高基层美术工作者的创作能力,战地服务团进行了系统培训,其中还包括装饰设计的内容。在进行革命宣传画创作的同时,新四军美术家一直在孜孜不倦地提高个人的艺术创作能力,非常强调作品的“艺术性”。比如,凃克创作了《贫雇农小组会》《抢收》等油画作品,画面构图饱满、色彩鲜明,人物形象十分生动,体现出了较高的艺术造诣。赖少其创作的套色木刻版画《抗战门神》将革命题材与传统门神画相结合,既有“实用”价值,又起到了很好的革命宣传作用。这说明,新四军美术工作者在艺术创作中能够兼顾题材与传统,充分利用人民群众喜闻乐见的艺术形式,使得作品能够雅俗共赏。

在一般革命美术史的叙述中,新四军美术通常被认为是延安美术的赓续、传承。虽然延安美术在某种程度上更具历史感,但关于“美术”对“革命”的介入,其实二者并无实质的区分,都是在左翼美术的引领下所开展的。很多艺术青年加入美术抗战的队伍,一部分辗转至延安,一部分加入了皖南、苏北的新四军。新四军美术工作者中专业画家的数量要多于延安。在革命浪漫主义的激励和专业画家的指导下,新四军美术工作者群体的革命意志与艺术创作能力齐头并进,逐步成长为经得起战斗考验的美术尖兵。

五、新中国,新征程

新中国成立以后,新四军美术工作者纷纷进入新的岗位,开始了新的艺术征程。具体的工作岗位主要分布在高等美术院校、各地文化部门、部队文艺创作室等。

(一)投身高等美术教育

新中国刚刚成立时,百废待兴,亟须美术类专业人才。“红专并进”的新四军美术工作者责无旁贷地开始组建或被派遣至高等美术院校。彼时任中央电影事业管理局艺术委员会编导的许幸之在1954年调任中央美术学院教授,此后直至离休前都在这里工作。在中央美术学院,许幸之创作了《巨臂》《无高不可攀》《静静的河湾》《海港之晨》《银色协奏曲》《水晶世界进行曲》《红灯柿》《伟人在沉思中》等作品,[10]离休后亦多次举办画展。

新四军美术工作者与中央美术学院华东分院(今中国美术学院)的交集颇多。陆续担任中央美术学院华东分院教师的新四军美术工作者有倪贻德(1944)、莫朴(1949)、王德威(1950)、夏子颐(1950)、王流秋(1951)、戴英浪(1951)、黎冰鸿(1952)、陈贯时等。新四军文艺战士以及新安旅行团成员在新中国成立后考取中央美术学院华东分院的有肖峰、陈其、戴铁郎(戴英浪之子)、陈达、秦胜洲、郭立范(王德威之妻)、徐天敏等。

(二)奔赴各地开展文艺建设

从上海出发参加新四军的美术工作者较多,新中国成立后在上海参加文艺工作的人也较多。比如,凃克随部队进入上海,受命创办“上海美术工厂”,任创作组组长。后来,“美术工厂”改名为“上海美术设计公司”,凃克任总经理。1953年至1963年,凃克在上海市文化局(今上海市文化和旅游局)工作。沈柔坚在新中国成立后任上海市文化局副局长、上海市文学艺术界联合会副主席。吕蒙在新中国成立后也一直工作于上海,曾任中国人民解放军上海市军事管制委员会文艺处美术室主任,代表中国人民解放军接管上海美术工作,之后在上海人民出版社、上海美术出版社工作。黎鲁在新中国成立后任上海新美术出版社(按:1956年并入上海人民美术出版社)副社长、上海人民美术出版社副总编辑。李克弱在新中国成立后任上海美术电影制片厂导演、编辑。此外,新中国成立后在上海工作的还有铁婴、赵坚、胡光武、吴耘、翁逸之、程亚君、陈强、米谷、江有生、芦芒等人。这些新四军美术工作者既是上海美术工作的管理者,又是建设者。

江苏是新四军的主要阵地。新中国成立以后,在江苏工作的新四军美术工作者也较多,有亚明、朱泽、石明、严学优、周占熊、高斯、李亚如等人。此外,除了在中央美术学院华东分院工作的之外,在浙江工作的还有吕迈、刘航、夏子颐、陈沙兵等人。新中国成立后,新四军美术工作者的另一集聚地是北京。比如,刘岘、叶蓁在人民文学出版社工作,洪藏、姜维朴在人民美术出版社工作。胡考也长期在北京工作,曾任《人民画报》副总编辑。同样在北京工作的还有钱小惠、顾朴、龚枚等。可以说,新四军美术工作者直接参与了人民军队北上、南下的解放与接管工作。他们的足迹在新中国成立以后几乎遍布全国各大主要城市。

(三)继续军旅美术工作

不同于大部分新四军美术工作者在新中国成立以后选择参加高等教育或地方文艺工作,部分人选择继续留在军队从事美术工作,或从高等院校毕业后再回到军队从事美术工作。主要从事版画创作的杨涵曾担任《苏中画报》《江淮画报》美术编辑,解放战争时期随华东野战军从事军事创作,新中国成立后任华东军区《华东战士画报》副主编,接下来又在其时的南京军区军史创作室工作。1958年,其转业至上海人民美术出版社。杨涵对新四军美术史的研究有着很大贡献,20世纪60年代就开始着手整理新四军美术史,可惜《新四军美术工作回忆录》出于某种原因,在1982年才得以出版。

洪炉1944年参加新四军,因具备绘画才能而被分配至文工团工作。抗美援朝时期,洪炉以战地记者的身份赴朝。抗美援朝结束后,洪炉报考了中央美术学院,毕业后再次回到军队担任美术编辑工作,创作了包括《正义的怒潮》《张思德》《焦裕禄》在内的大量美术作品。

陈其曾在新安旅行团、苏北文工团、新四军政治部等部门工作过。新中国成立后,其先后在中央美术学院华东分院和中央美术学院学习,毕业后任《华东战士画报》美术编辑以及其时的南京军区政治部创作室副主任,代表作《淮海大战》于1983年斩获首届“中国人民解放军文艺奖”。2020年,陈其向盐城市美术馆无偿捐赠了1077件美术作品。2023年5月23日,新四军美术工作者吕恩谊亦向家乡盐城市响水县捐赠了80余件美术作品。吕恩谊长期在中国人民解放军海军政治部专职从事美术创作工作,代表作有《十大元帅》《毛主席和海军战士们》《幸福的航程》《东方破晓》等。新四军美术工作者继续在军队从事美术工作的还有彭彬(中国人民解放军原总政治部)、吕迈(中国人民解放军空军政治部)等人。

六、结语

“新四军以政治建设为灵魂,以军事建设为中心,以文化建设为指导。注重文化建设是新四军发展壮大的重大特点和重要举措。”[11]毫无疑问,美术工作是新四军文化建设的重要内容之一。相较于文字宣传,人民群众更乐于见到墙画、画报、漫画、连环画等宣传形式。新四军美术工作者坚决且出色地执行了党的文化路线,发挥了发动群众、鼓舞斗志的积极作用。因此,有学者指出“新四军文艺是延安革命文艺的体现,有着承前启后、继往开来的作用,为我国解放事业和文化建设作出了不可磨灭的贡献”[12]。通过对新四军美术工作者群体展开研究,笔者产生了以下三点具体的认识。

第一,世纪30年代的上海左翼美术运动为新四军美术工作做好了人力资源准备。新四军美术工作者大多来自上海,是一群既有革命理想,又敢于献身的艺术青年。新中国成立以后,新四军美术工作者主要集中在上海,投身“新上海”的文艺建设。

第二,新四军美术工作者的群体来源是多样的,既有院校毕业的艺术青年,又有具备一定美术基础的战士,还有部队与抗日根据地院校培养出来的美术工作者。

第三,新四军美术工作者的工作内容极为丰富。他们往往就地取材、因地制宜地开展战地美术工作,同时善于向抗日根据地的人民群众学习。新四军美术工作者群体对中国美术画种扩充的主要贡献是推动了版画的发展与壮大。

新四军美术工作者群体的组织形式极为灵活,既有各级战地服务团美术组、政治部文工团等组织形式,又有“木刻同志会”“木刻刀工厂”“美术大队”等协会类团体,还有带有经营性质的“美术工厂”,人员之间流动频繁。

CMPjjsk8I3NRoEofkTVTrabtKFEHXRGE4vUCS2G2icM=

CMPjjsk8I3NRoEofkTVTrabtKFEHXRGE4vUCS2G2icM=注释

[1]沈柔坚.忆新四军战地服务团绘画组[M]//杨涵.新四军美术工作回忆录.上海人民美术出版社,1982:1.

[2]吴联膺.乌扎拉日记六十年[M].吴榕美,整理.上海交通大学出版社,2017:548.

[3]魏蒲,朱靖明,陈广相.新四军和华中各抗日根据地报刊简介[J].革命史资料,1986(3):32-68;江苏盐城军分区党史办.新四军和华中各抗日根据地报刊简介[J].安徽党史通讯,1985(8):16-21.

[4]高明斐.新四军抗战报刊设计艺术研究[D].浙江理工大学,2019:4.

[5]李夏.新四军木刻钞票“抗币”的图形设计[J].包装工程,2007(5):158-159.

[6]苏皖边区政府旧址纪念馆,编著.苏皖边区画史(1937—1949)[M].北京:中共党史出版社, 2010:174.

[7]尚辉.人民的艺术:中国革命美术史[M].石家庄:河北美术出版社,2021:20.

[8]景正平.忆新四军十八旅美术活动的一些片段[M]//杨涵.新四军美术工作回忆录.上海人民美术出版社,1982:78.

[9]参见中共江苏省委党史办公室编《新四军和华中抗日根据地文化建设史》。

[10]北京语言学院《中国文学家辞典》编委会.中国文学家辞典:现代第三分册[M].上海辞书出版社,1985:170.

[11]卞龙,常浩如.铁军文华:新四军中的文化名人[M].北京:华文出版社,2018:1.

[12]孙晓东.论盐阜区新四军文艺创作及其历史贡献[J].盐城师范学院学报(人文社会科学版),2019(6):30-34.