我国文化遗产领域数字人文研究热点与趋势探究

2024-09-26程启玥

摘 要:我国文化遗产在文化建设中的地位日益凸显,建设文化强国、科技强国势在必行。文化遗产与数字技术的结合成为文化自信和科技自立自强的支撑。通过知识图谱分析,探究了我国文化遗产领域数字人文的热点和趋势。以CNKI数据库2003—2023年间1 720篇文献为样本,利用CiteSpace、VOSviewer等软件系统梳理了数字人文在文化遗产领域的研究进展。近20年来,我国文化遗产数字人文研究逐渐从内容数字化和保护转向传播与传承,但仍面临挑战,如研究环境不够成熟、研究主题不够突出、研究人才不够专业、研究基础不够完善、研究机制不够灵活等。

关键词:文化遗产;数字人文;知识图谱;数字化

中图分类号:TP391;G203 文献标识码:A 文章编号:2096-4706(2024)14-0106-06

Exploration of the Research Hotspots and Trends of Digital Humanities in

Chinese Cultural Heritage Field

CHENG Qiyue

(School of Cultural Heritage and Information Management, Shanghai University, Shanghai 200444, China)

Abstract: The status of Chinese cultural heritage in cultural construction is increasingly prominent, and it is imperative to build a strong cultural and technological country. The combination of cultural heritage and digital technology has become a support for cultural confidence and technological self-reliance. Through Knowledge Graph analysis, we explores the research hotspots and trends of digital humanities in Chinese cultural heritage field. Using 1 720 articles from the CNKI database from 2003 to 2023 as sample, this study systematically reviews the research progress of digital humanities in the cultural heritage field using software systems such as CiteSpace and VOSviewer. In the past 20 years, digital humanities research on Chinese cultural heritage has gradually shifted from content digitization and protection to dissemination and inheritance. However, it still faces challenges, such as immature research environment, insufficiently prominent research topics, insufficient professional research talents, incomplete research foundations, and inflexible research mechanisms.

Keywords: cultural heritage; digital humanities; Knowledge Graph; digitalization

DOI:10.19850/j.cnki.2096-4706.2024.14.022

0 引 言

文化遗产是历史发展过程中保留下来的具有历史、文化、科技或艺术价值的财富,按照其形态可以分为:物质文化遗产与非物质文化遗产[1]。文化遗产是中华文明的灵魂,是联系过去与未来、提升中国文化自信、打造文化强国的关键支撑。党和政府一直高度重视文化遗产的保存、传播和使用工作,且在党的十八大以来取得了显著成效。党的二十大报告提出,“加大文物和文化遗产保护力度,加强城乡建设中历史文化保护传承”[2],为我们做好文化遗产工作提供了指引。

随着数字技术的快速发展,文化遗产保护工作也迎来了新的机遇和挑战。数字技术不仅可以为文化遗产提供更高效、更精准、更全面的管理、传播和保护手段,还可以促进文化遗产与科技的有机融合,提高文化遗产的创新价值和传承意义。中国国家博物馆、故宫博物院和敦煌研究院等在文物数字化方面做了大量工作,不断推出馆藏文物的数字化信息和图像,让公众能够方便快捷地欣赏和了解中华优秀传统文化。中国国家图书馆、中国第二历史档案馆和各省市图书馆与档案馆利用特色馆藏展示和传播红色文化,弘扬革命精神,增强民族自豪感。这些单位都在文化遗产保护与传承方面发挥着各自的特色优势,进行了有创意的实践,并取得了显著成效。

为了系统研究文化遗产领域数字人文研究的现状,本文运用文献计量学方法和文献可视化工具探究了该研究主题的结构、热点与趋势。并以中国知网(CNKI)有关文化遗产领域的数字人文研究文献为分析对象,绘制了知识图谱。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

本文依托中文期刊文献进行分析,以CNKI期刊数据库为数据来源进行数据采集,取消中英文扩展,以“TI='文化遗产' AND SU%=('数字人文'+'数字化'+'大数据'+'云计算'+'区块链'+'人工智能'+'5G'+'物联网'+'虚拟现实')”为检索式,为保证结果的准确性,对非学术内容如书评、会议通知、新闻等文献进行了数据清洗,以提高数据的相关性,最终得到1 720篇2003年至2023年的相关文献。

1.2 研究方法

基于文献计量学方法,本文综合使用VOSviewer 1.6.18和CiteSpace 6.1.R6等文献可视化工具,绘制了包括作者、机构、关键词等多个维度的科研合作、研究热点、关键词突变等图谱,以深入探讨相关节点之间的内在逻辑和研究发展趋势。

2 研究现状分析

2.1 发文情况分析

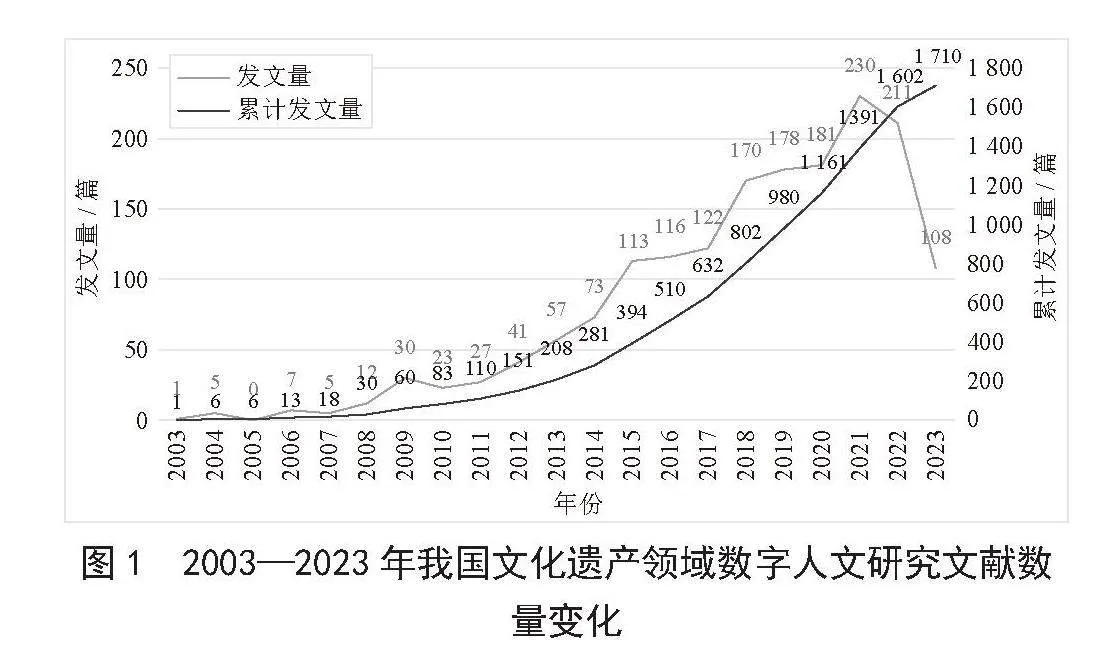

从整体趋势来看,所选择的1 720篇论文呈现明显的起伏状态,论文发表数量变化趋势反映了不同时期文化遗产领域数字人文研究的发展水平和学界对其研究的热度。本文绘制了我国2003—2023年文化遗产领域数字人文研究的文献年际变化趋势图。如图1所示,除了2005年,每年均有文献发表,2021年文献量达到峰值,共有230篇,占总文献量的13.45%。

根据图1,可以把文化遗产领域数字人文研究的发展历程分为三个阶段:

1)萌芽阶段(2003—2008年)。该阶段年文献发表量均低于15篇,仅占总文献数的1.75%,对文化遗产进行数字化保护的可行性进行初步探讨。2005年,国务院办公厅在《国务院办公厅关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》中明确提出“要运用文字、录音、录像、数字化多媒体等各种方式,对非物质文化遗产进行真实、系统和全面的记录,建立档案和数据库”[3]。这标志着我国非物质文化遗产数字化保护正式迈出了第一步。彭冬梅[4]等提出了使用数字化技术重建非物质文化遗产信息的形式与结构,以适应现代信息环境,促进非物质文化遗产的信息化生存与发展。以剪纸艺术为例,详细分析了各种数字化技术的应用模式、现有保护手段的缺陷不足及尚未解决的问题。胡伟爔[5]等认为在高质量数字化图像技术和先进图形图像处理技术的影响下,自然文化遗产已步入新时代。

2)增长阶段(2009—2014年)。从2009年开始,该领域文献量进入爆发式增长阶段,与萌芽阶段相比,该阶段的年最低文献发表量不低于10篇,总文献数为263篇,占总文献数的14.68%。随着中美文化论坛在北京的成功举行和《非物质文化遗产法》立法方向的确立,学者们开始将研究的重点投向非物质文化遗产,比如对非物质文化遗产的保护[6]、传播[7]、以及文化遗产数字化保护中存在的问题及策略[8]。

3)爆发阶段(2015—2023年)。2014年底,国务院公布了第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。从2015年开始,学者们对该领域的关注呈现出爆发式增长的态势,虽然部分年份有所波折,但是基本年发文量都在100篇以上,这一阶段总文献量达1 429篇,占总文献数的83.57%。这一阶段学者们将研究重点放在应用技术解决问题与实践上,比如对国外实践的分析研究[9-13],以及针对某些文化遗产实例探索现实可行的解决路径与技术[14-19]。

2.2 科研合作网络分析

科研合作是指在科学研究领域,研究人员通过合作建立的相互关系,通常以生产新的科学成果为目的。在实际工作中,科研合作的表现形式包括作者之间的合作关系、机构之间的协作关系等。

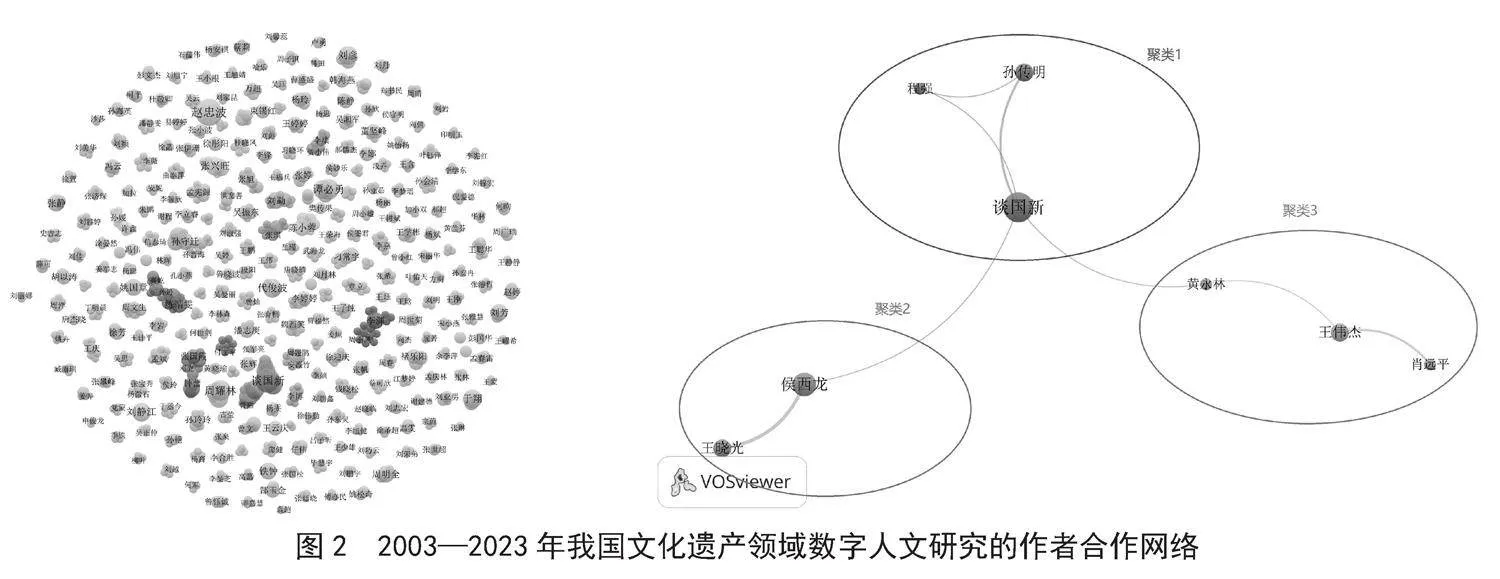

2.2.1 作者合作网络

在1 720篇文献中,一共识别出2 677名作者,但是作者之间的关联度较小,合作并不密切,尚未形成广泛的学术共识。因此,应当进一步推进领域内学者的交流与合作,鼓励大家共同开展课题研究,促进文化遗产领域数字人文研究成果的产出。在筛除了无关联的作者后,仅形成3个聚类。图2展示了我国文化遗产领域数字人文研究的学者合作网络,其中每个节点代表一个作者,连线越粗代表合作强度越大,同一颜色的节点属同一聚类,从该网络中可以一览该领域作者的合作规模与现状。统计结果显示,该领域形成了以王伟杰、谈国新和侯西龙为主的发文网络。来自武汉大学的侯西龙和王晓光以及聚类1中其他合作学者的研究重点是文化遗产的多媒体化。来自华中师范大学的谈国新以及聚类2中其他学者的研究方向同样是非物质文化遗产的保护与传播。来自贵州民族大学的王伟杰以及聚类3中学者的研究方向是非物质文化遗产的保护、传播和框架构建。

2.2.2 机构合作网络

通过分析机构合作网络,有助于了解不同地域与机构对文化遗产领域数字人文研究方向的认同与支持程度,进一步反应当地对于文化遗产数字化保护、利用和传播的重视程度。如表1所示,华中师范大学(25篇)、武汉大学(10篇)、山东大学(9篇)、天津理工大学(9篇)的发文量排名靠前。来自湖北省的华中师范大学(25篇)和武汉大学(10篇)发文量超过10篇,但是二者的研究方向有所不同,华中师范大学的学者侧重于非物质文化遗产的研究,集中于数字化保护、开发和传播的研究,武汉大学则侧重于文化遗产的数字化实现技术与路径。由此可以发现,华中、华北与华南地区在该领域的研究成果更加显著,地域内的合作也更加密切,相较之下,华东、西北、东北和西南地区对自身文化遗产的数字化挖掘探索略有欠缺。

2.3 关键词共现

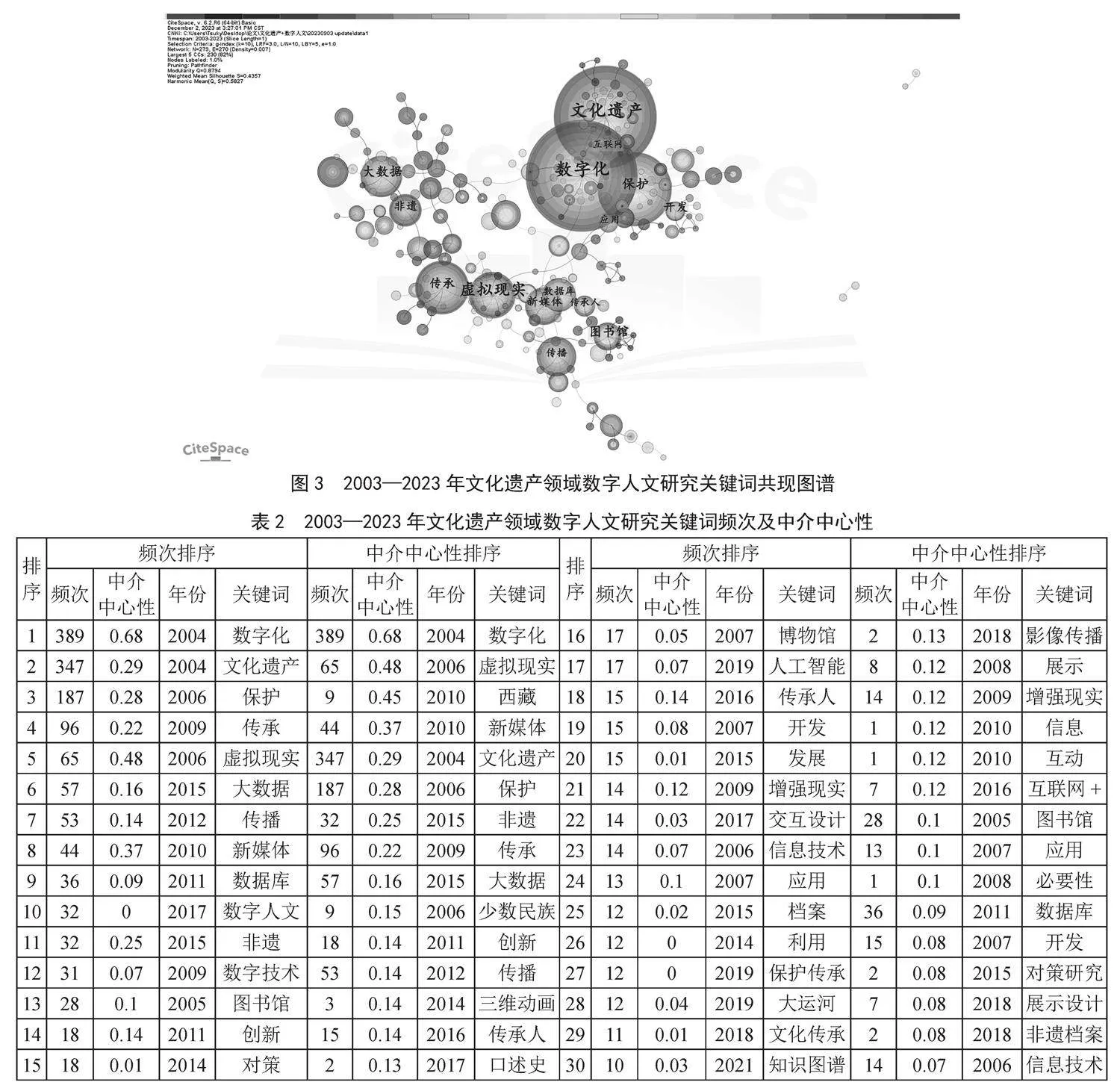

关键词是文献内容的高度概括,对其进行共现分析可以探索某一领域的研究热点。本研究使用CiteSpace软件进行关键词共现分析,以探索文化遗产领域数字人文研究的研究热点。参数设置中,时间切片设为1年,节点类型选择Keyword,生成数据的指标选择Top50,知识图谱的修建方式选取“pathfinder寻径网络法”,辅助修剪方式选取“裁剪合并后的网络”。最终,以可视化的方式展示整个网络,绘制了文化遗产领域数字人文研究的关键词共现图谱,如图3所示。

按照上述设置好的参数进行分析,得出两个参数:一个参数是关键词的共现频率,频率越高说明该关键词的重要程度越高;另一个参数是关键词中介中心性,中介中心性越高说明其在整个关键词类网络中的影响越大。分析得到关键词2 048个,此处采用前30个,如表2所示,关键词中出现频率最高的是“数字化”389次,第二位是“文化遗产”347次,第三位是“保护”187次,第四位是“传承”96次,第五位是“虚拟现实”65次;中介中心性排名前五的是“数字化”“虚拟现实”“西藏”“新媒体”“文化遗产”,这其中的差异表明,“保护”与“传承”虽然是文化遗产领域数字人文研究中的重点,但是“西藏”文化遗产的挖掘和“新媒体”的辅助在整个研究方向中的影响更加深远。

在关键词共现分析方面,突变性数值的增减与知识图谱中相关关键词的研究热度呈现明显的正相关关系[20]。突变的时间段即代表了该关键词作为研究热点的持续时间,而共现频次的升高则意味着该关键词与研究主题之间的联系更加紧密。

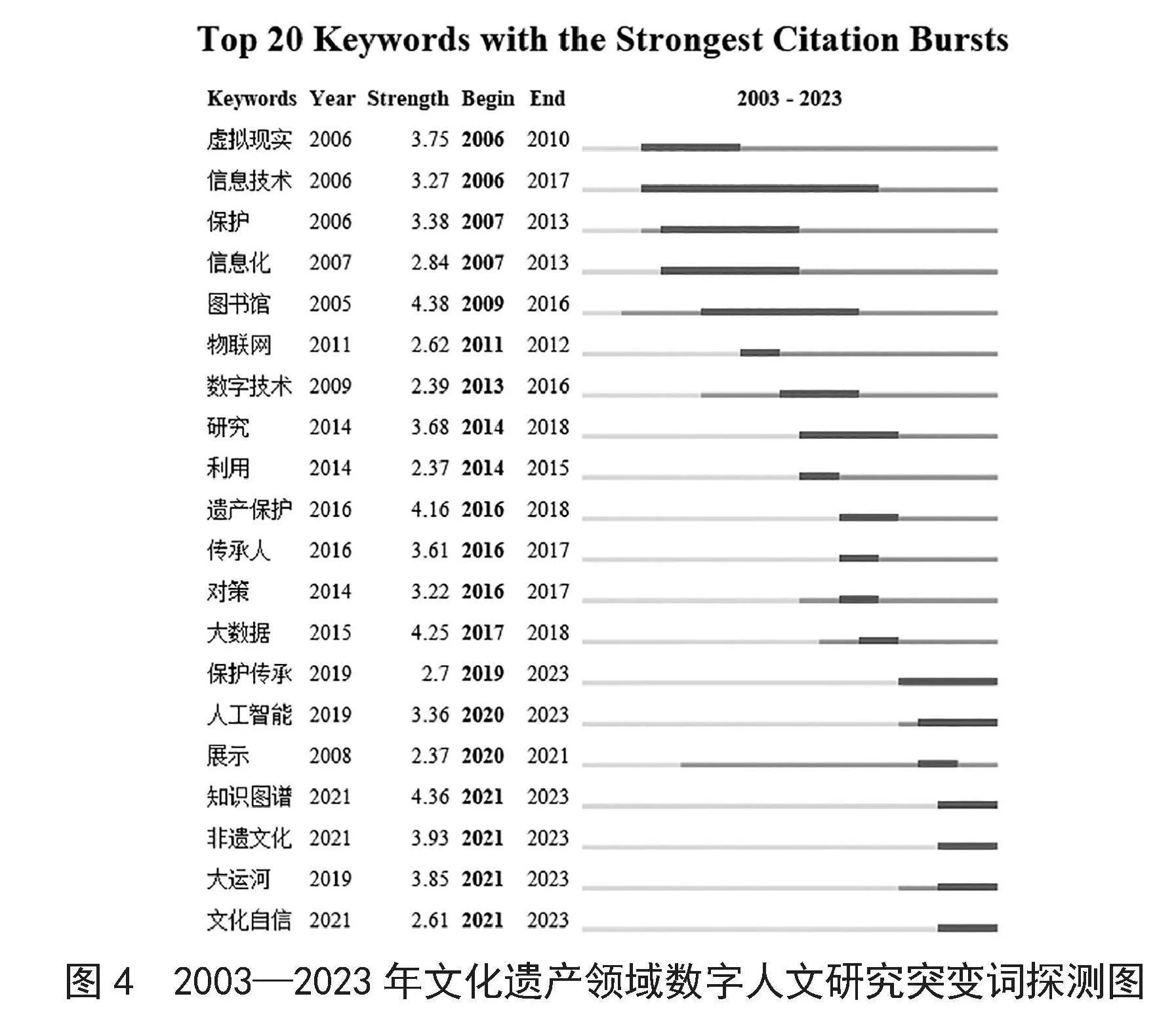

突变性最高的20个关键词的详细数据如图4所示,“图书馆”“知识图谱”的突变值较突出,其次是“保护”“信息化”“图书馆”。从突变区间来看,“信息技术”的研究热度爆发时间最早(2006年),且持续时间较长(2006—2017年),突现时间早的关键词持续时间通常比突现时间晚的关键词持续时间更长,比如持续时间最长(11年)的“信息技术”研究开始于2006年,第二长(7年)的“图书馆”研究开始于2009年,第三长(6年)的“信息化”和“保护”研究开始于2007年。此外,除“虚拟现实”外的其他突变热点的出现时间都晚于2010年且持续时间不超过4年。

2.4 研究热点主题聚类分析

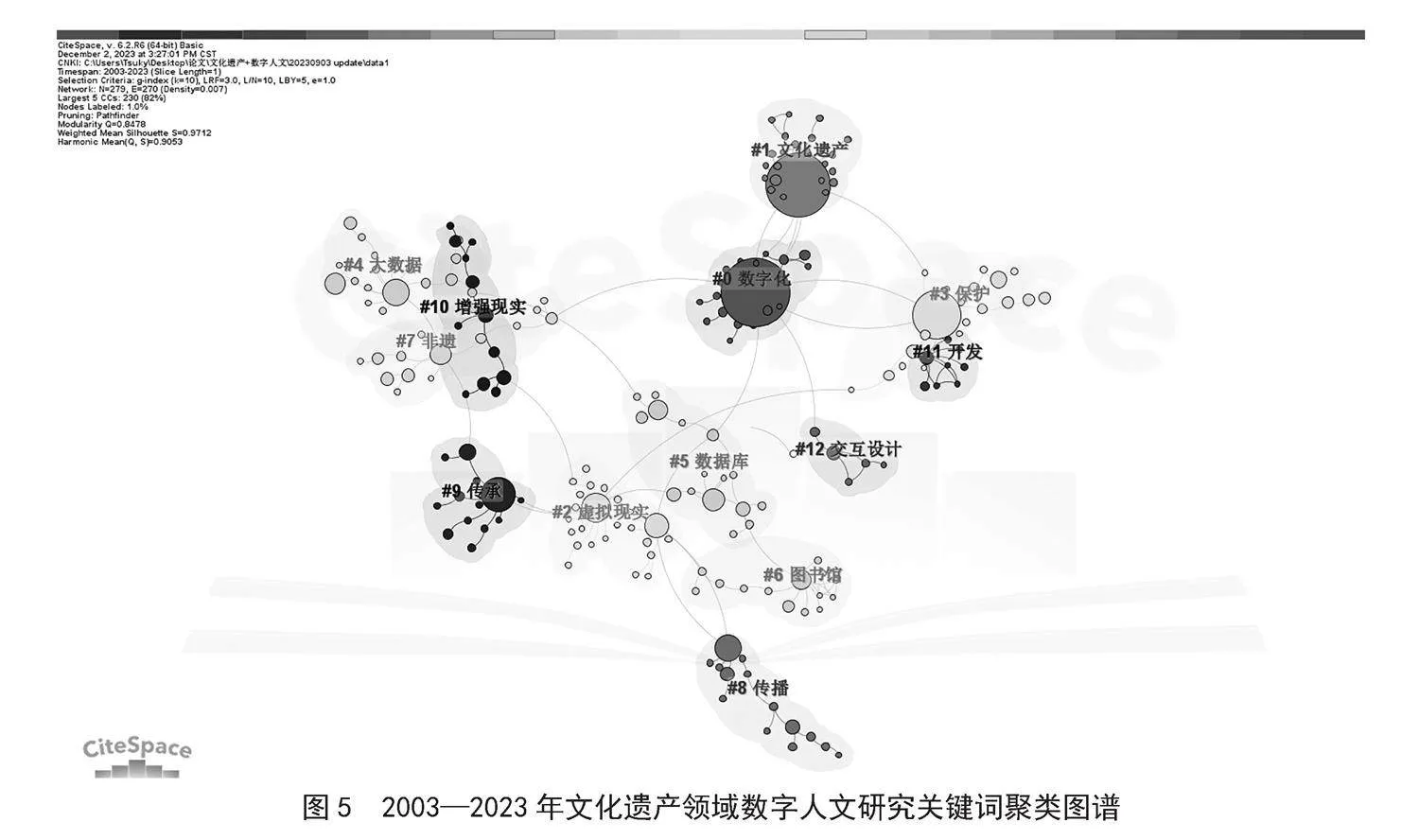

我们可以将我国文化遗产领域数字人文研究的关键词聚类分为13类,如图5所示。聚类1:数字化;聚类2:文化遗产;聚类3:虚拟现实;聚类4:保护;聚类5:大数据;聚类6:数据库;聚类7:图书馆;聚类8:非遗;聚类9:传播;聚类10:传承;聚类11:增强现实;聚类12:开发;聚类13:交互设计。通过对每个主题及其相关论文进行分析,从宏观角度总结出文化遗产领域数字人文研究的三大研究方向:一是文化遗产研究中使用的数字技术,包括聚类1(数字化)、聚类3(虚拟现实)、聚类5(大数据)、聚类6(数据库)、聚类11(增强现实)、聚类13(交互设计)。二是数字人文在文化遗产领域所聚焦的研究对象,包括聚类2(文化遗产)、聚类7(图书馆)、聚类8(非遗)。三是文化遗产的数字化保护与传承策略,包括聚类4(保护)、聚类9(传播)、聚类10(传承)、聚类12(开发)。

3 结 论

在对过去20年间收录在中国知网数据库中的1 720篇文献进行发文统计、作者及机构合作网络分析、文献关键词共现和主题聚类,建立知识图谱分析后得出以下结论:

1)近20年来,我国文化遗产领域数字人文研究经历了萌芽阶段(2003—2008年)、增长阶段(2009—2014年)、爆发阶段(2015—至今)三个阶段,按照主题发展的一般规律,未来一段时间内该领域还会保有较高的话题性和研究热度。从整体上看,我国文化遗产领域数字人文研究的热度与国家政策方针高度相关。

2)研究者数量虽然庞大,但是不成体系,合作网络规模偏小且分散,在机构合作方面,华中地区发文量最高,机构合作较为密切,其余地区研究不足且少有合作,全国范围内跨区域的机构合作少。在学科融合趋势的影响下,随着学科边界的拓展和多学科知识的融合,学者科研合作网络可能会出现新的变化。值得注意的是,华东、西北、东北及西南地区拥有大量珍贵独特的文化遗产,但对其数字化的研究较为薄弱。为促进当地文化遗产的保存、展示与传播,当地相关研究机构应与其他地区研究机构联合开展更为深入、广泛的交流与合作,深入挖掘当地有价值的文化遗产。

3)我国文化遗产领域有关数字人文的研究主要围绕“数字化”“文化遗产”“虚拟现实”“保护”“大数据”“数据库”“图书馆”“非遗”“传播”“传承”“增强现实”“开发”“交互设计”等主题展开,研究热点演进历程是由“数字化”“虚拟现实”“保护”“大数据”逐渐转向“非遗”“传播”“传承”“增强现实”“开发”“交互设计”等。可以看到,随着研究的不断深入,文化遗产领域数字人文研究已经由单一的内容数字化和文化遗产保护转向了文化遗产的传播与传承,将来对于该主题的研究将顺应国家政策的变化,并会随着技术的更新迭代而得到更广泛的发展。

文化遗产领域数字人文研究是将数字技术应用于文化传播与人文研究的领域,具有跨学科、跨领域、跨媒介的特征。该研究主题在我国有着良好的理论基础和政策扶持,符合国家战略和社会需求。但同时,该研究主题在我国还面临着一些挑战和困境,如研究环境不够成熟、研究主题不够突出、研究人才不够专业、研究基础不够完善、研究机制不够灵活等。

为了使该领域的研究实现更好的发展,应当塑造良好的研究环境,加强政府、社会和学术界的沟通与协作,提高社会认知度和影响力。选择具有代表性和创新性的研究主题,突出我国文化遗产的特色和价值,展现我国数字人文的贡献和水平。培养专业的研究人才,加强学科交叉和融合,提高数字技术和人文素养的结合能力。完善研究基础建设,加大对文化遗产数字化保护传承的投入和支持,建立统一规范的数据标准和平台。最后,构建灵活的研究机制,鼓励采用多元化的方法和视角进行研究,促进学术创新和成果转化。

参考文献:

[1] 罗安琪,刘佳静,郑建明.2023年国内外文化遗产数字化研究述评 [J/OL].图书馆论坛:1-11[2023-11-02].http://kns.cnki.net/kcms/detail/44.1306.g2.20240520.1316.002.html.

[2] 习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告 [J].党建,2022(11):4-28.

[3] 国务院办公厅.国务院办公厅关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见国办发〔2005〕18号 [EB/OL].[2014-04-25].http://www.gov.cn/zwgk/2005-08/15/content_21681.htm.

[4] 彭冬梅,刘肖健,孙守迁.信息视角:非物质文化遗产保护的数字化理论 [J].计算机辅助设计与图形学学报,2008(1):117-123.

[5] 胡伟爔,潘志庚,刘喜作,等.虚拟世界自然文化遗产保护关键技术概述 [J].系统仿真学报,2003(3):315-318+325.

[6] 董坚峰.湘西少数民族非物质文化遗产数字化保护研究 [J].资源开发与市场,2013,29(12):1298-1301.

[7] 姜申,鲁晓波.展示传播在文化遗产数字化中的交互性及其应用——以敦煌文化的当代传播为例 [J].现代传播(中国传媒大学学报),2013,35(8):19-23.

[8] 黄永林,王伟杰.数字化传承视域下我国非物质文化遗产分类体系的重构 [J].西南民族大学学报:人文社会科学版,2013,34(8):165-171.

[9] 徐彤阳,琚涵斐.德国图书馆在文化遗产数字化保护中的作用与启示 [J].国家图书馆学刊,2023,32(1):79-88.

[10] 姚国章,刘增燕.国外非物质文化遗产数字化保护与传承实践借鉴 [J].东南文化,2022(6):179-185.

[11] 胡娟,柯平.文化遗产的数字人文研究——以国外数字人文项目为例 [J].图书馆,2022(1):16-23.

[12] 桂榕.国外文化遗产领域的新媒体应用与研究——兼谈对中国的参考借鉴意义 [J].原生态民族文化学刊,2021,13(6):60-72+154-155.

[13] 王晓光,梁梦丽,侯西龙,等.文化遗产智能计算的肇始与趋势——欧洲时光机案例分析 [J].中国图书馆学报,2022,48(1):62-76.

[14] 中国非物质文化遗产保护中心“西安鼓乐”项目数字化采集 [J].中国音乐学,2022(4):4.

[15] 徐芳,汪紫颖,张慧敏.短视频在大运河线性文化遗产数字化传播中的应用 [J].档案与建设,2022(9):51-54.

[16] 潘光繁.贵州省国家级非物质文化遗产数字人文发展战略路径研究 [J].贵州民族研究,2022,43(3):83-88.

[17] 胡昊天,邓三鸿,张逸勤,等.数字人文视角下的非物质文化遗产文本自动分词及应用研究 [J].图书馆杂志,2022,41(8):76-83.

[18] 张辉,张妤静.唐帝陵雕塑文化遗产的数字化传播研究 [J].装饰,2022(4):127-129.

[19] 苏畅.“外环境”与“链接键”:5G时代非遗短视频传播之思——以彝族非物质文化遗产为例 [J].北方民族大学学报,2021(3):57-63.

[20] 贾小琳,冯扬.近三十年来我国文化遗产研究的知识图谱分析 [J].西北民族大学学报:哲学社会科学版,2022(6):124-135.

作者简介:程启玥(2000—),女,汉族,湖北天门人,硕士研究生在读,研究方向:数字人文。

收稿日期:2024-01-17