地方政府公信力评价指标体系研究

2024-09-26刘明轩王颖

摘要:通过探讨地方政府公信力评价的指标体系构建、评价方法,从社会制度、行政能力、治理效果和公众参与四个维度设计了地方政府公信力评价指标体系,并阐述了各个维度指标的选择与定义。在构建地方政府公信力评价体系时,运用层次分析法,通过建立一个有序的递阶层次结构,对评价指标的重要性进行了系统的赋值和分析,构建起地方政府公信力评价模型和评价方法。最后,从上述四个维度对提升地方政府公信力提出建议。

关键词:地方政府;公信力;评价指标体系

中图分类号:D630文献标识码:A文章编号:2095-6916(2024)18-0015-05

Research on Evaluation Index System of Local Government Credibility

Liu MingxuanWang Ying

(North China University of Science and Technology, Tangshan 063210)

Abstract: By exploring the construction of evaluation index system of local government credibility, and assessment methods, this paper designs an evaluation index system for local government credibility from four dimensions of social system, administrative capacity, governance effect, and public participation, and elucidates the selection and definition of indexes in all dimensions. In constructing a local government credibility evaluation system, the Analytic Hierarchy Process (AHP) is employed to systematically assign values and analyze the importance of evaluation indexes by establishing an ordered hierarchical structure, thereby developing an evaluation model and assessment methods for local government credibility. Finally, suggestions for enhancing local government credibility are proposed from the four dimensions mentioned above.

Keywords: local government; credibility; evaluation index system

随着我国社会主义市场经济体制的不断完善和政府治理理念的转变,地方政府公信力作为一种重要的公共资源,对于地方经济与社会发展具有重要的影响。然而,当前我国地方政府公信力仍面临一些挑战,如政府信息公开程度不高、权力寻租现象时有发生等,这些问题严重影响了政府与民众的互动关系,降低了政府公信力。因此,构建一套科学的地方政府公信力评价指标体系,有助于地方政府发现自身不足,进而提高政府治理能力,提升公信力[1]。

本研究旨在构建一套符合我国地方政府实际情况的公信力评价指标体系,帮助地方政府能够了解自身在公信力方面的优势与不足,进一步推进政府职能转变,提高政府治理水平,从而提升公信力。此外,本研究还为学术界提供一定的理论参考,为政策制定者提供有益的建议。

一、指标体系的设计原则

地方政府公信力评价指标体系的构建是一项系统而复杂的工程,它不仅关系到如何真实、全面、客观地反映评价对象的实际情况,而且要求该评价体系具有系统性、科学性、发展性和有效性。在构建这一体系的过程中,必须严格遵循以下几个原则。

(一)系统性原则

评价指标体系应当全面且系统地揭示地方政府公信力的全貌。在实际操作中,需要确保这一体系能够综合反映地方政府在治理、服务、稳定和经济发展等多方面的表现,确保各项指标之间不是孤立存在,而是相互联系、相互影响的有机整体。

(二)科学性原则

要求在构建指标体系时,必须建立在严谨的科学研究基础之上。应以国内外相关研究成果和实际情况为依据,通过实证调研来筛选和确定指标,并采用科学手段来合理分配各项指标的权重,以保证评价体系的科学性和合理性。

(三)发展性原则

事物是不断发展变化的,评价指标也具有变化的特点。因此,在选取评价指标的过程中,应当充分考虑环境的发展和变化,因地制宜地调整整个评价体系。

(四)有效性原则

评价指标体系必须符合我国国情和地方政府实际工作需求。需要确保所构建的指标体系不仅能科学评价地方政府公信力,而且具有实际应用价值,能够为地方政府提高治理效能和公信力提供指导[2]。

构建地方政府公信力评价指标体系是一个需要专业知识、科学方法和客观数据相结合的过程。应该不断优化和完善这一体系,使其更加贴近实际,更有效地服务于地方政府公信力的提升。

二、评价指标的选择与定义

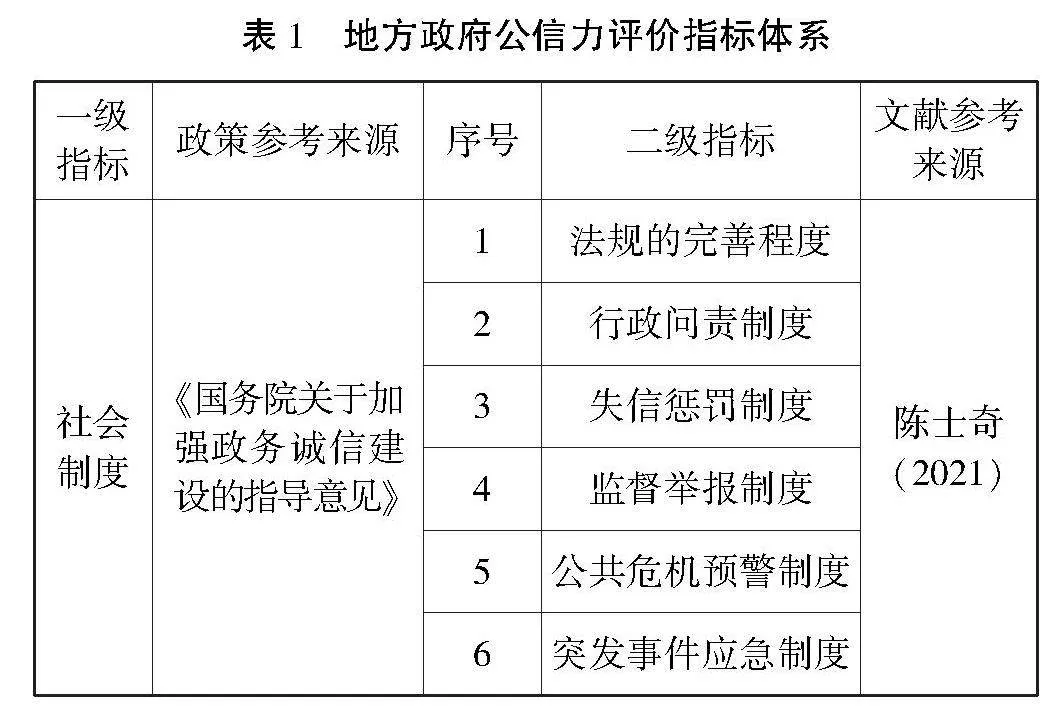

正确把握国家政策方针,对构建政府公信力评价指标体系有着重要指导作用。本研究以《国务院关于加强政务诚信建设的指导意见》(国发〔2016〕76号)、《中共中央国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》(国务院公报2021年第21号)、《国务院办公厅关于对2021年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以督查激励的通报》(国办发〔2022〕21号)、《国务院办公厅关于进一步加强政府信息公开回应社会关切提升政府公信力的意见》(国办发〔2013〕100号)为基础,构建地方政府公信力评价体系一级指标[3]。

同时,在充分梳理已有学术研究的基础上,综合借鉴陈士奇、姜涛等多位学者的研究成果,构建地方政府公信力评价体系二级指标。具体构建情况见表1。

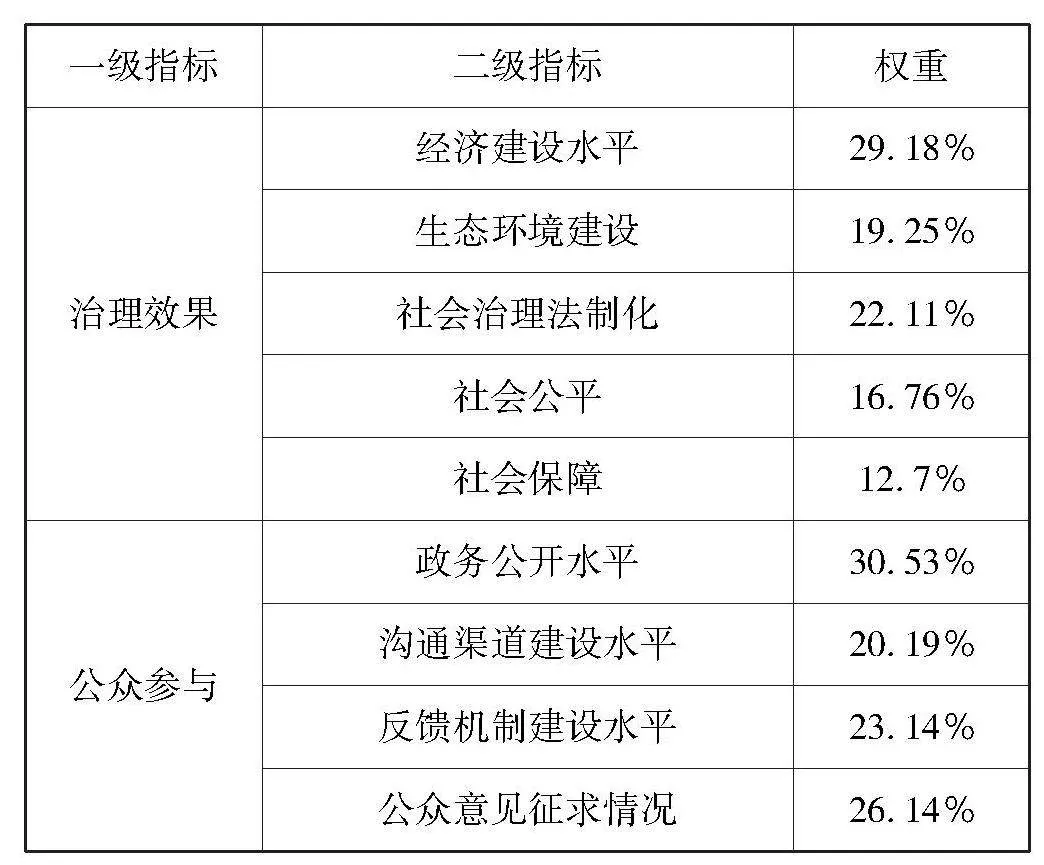

(2018)本研究建立的评价体系从社会制度、行政能力、治理效果和公众参与四个方面选取了一系列评价指标,从而客观评估政府治理水平和公信力。社会制度方面关注法规完善程度、行政问责制度、失信惩罚制度、监督举报制度、公共危机预警制度和突发事件应急制度;行政能力方面包括依法行政程度、行政合理程度、政策贯彻落实时效性、行政过程高效程度、应急能力和廉洁施政评价;治理效果方面关注经济建设水平、生态环境建设、社会治理法制化、社会公平和社会保障;公众参与方面评估政务公开水平、沟通渠道建设水平、反馈机制建设水平和公众意见征求情况。这些指标既涵盖了政府治理的制度层面,也关注了实际操作和成效,同时强调了公众的参与和监督,有助于科学、客观地评价政府治理水平和公信力。

三、评价指标权重赋值方法

在构建地方政府公信力评价体系时,本研究运用层次分析法,通过构建一个有序的递阶层次结构,对评价指标的重要性进行了系统的赋值和分析。在此过程中,充分吸收了现有文献的研究成果,并吸纳了来自专家的意见和建议。利用1至9之间的自然数及其倒数作为标度,形成了两两比较的判断矩阵,从而明确了各个评价指标之间的相对重要性。

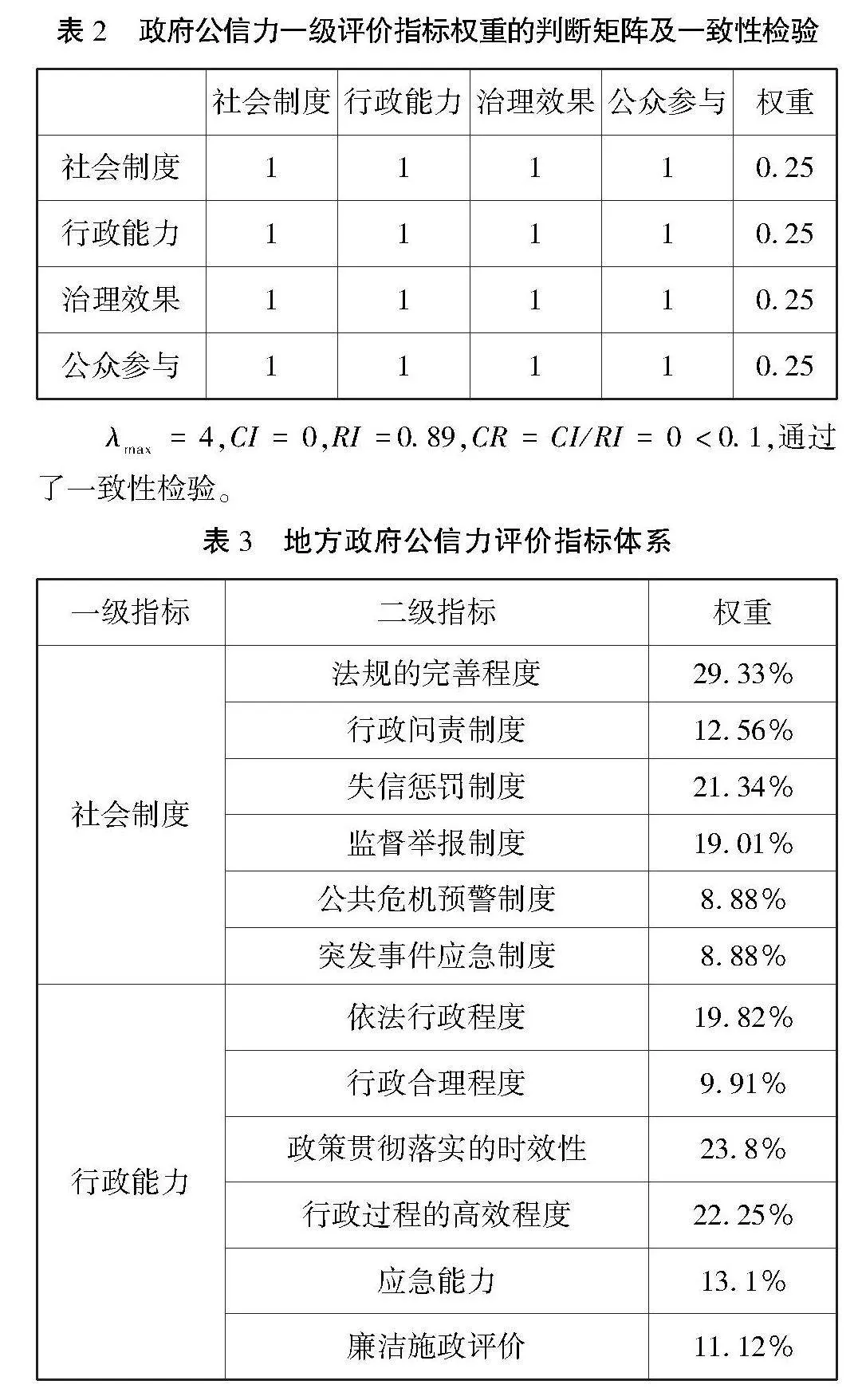

在权重确定方面,采用层次分析法中的特征根与特征向量的方根法,即主成分分析法,对评价指标进行权重赋值。这种方法能有效考虑到指标间的相互影响和整体平衡性,确保权重分配的科学性和合理性。为保证评价体系的严谨性,本研究还对其进行了严格的一致性检验,以验证权重分配是否具有一致性和准确性,防止评价偏差[4]。

在构建评价体系的一级指标判断矩阵时,本研究综合考虑了社会制度、行政能力、治理效果和公众参与这四个维度,经过相关领域专家评估,认为它们在地方政府公信力评价中均占有不可或缺的重要地位。因此,在这四个指标上赋予了相等的权重,即每个指标权重均为25%。权重分配方案顺利通过了一致性检验,这不仅进一步验证了评价体系的科学性和合理性,也确保了评价结果的可信度和实用价值。

根据表3数据可以得知,在社会制度方面,法规的完善程度比重最高,为29.33%,说明法律法规的完善是政府开展工作和塑造公信力的前提。行政问责制度和失信惩罚制度分别占据了12.56%和21.34%的比重,显示了在构建公信力过程中对责任追究和惩罚机制的重视。监督举报制度也获得了较高的权重,为19.01%,这强调了公众监督在提升公信力中的重要性。至于突发事件应急制度与公共危机预警制度,其权重相同,均为8.88%,凸显了在面临突发情况时,建立有效预警和应对机制的必要性。

在行政能力方面,依法行政程度和行政合理程度分别获得了19.82%和9.91%的权重,要求政府部门的行政行为必须依法依规,同时保障执行过程的合理性。政策贯彻落实的时效性和行政过程的高效程度紧随其后,比重分别为23.8%和22.25%,显示了政府运作的效率对于赢得公众信任的关键作用。此外,应急能力与廉洁施政评价权重分别为13.1%和11.12%,要求政府应具备较高的应急反应能力,政务人员要保持廉洁奉公的正面形象。

治理效果指标中,经济建设水平和生态环境建设分别占据了29.18%和19.25%的权重,强调了政府在社会治理过程中必须重视经济建设高质量发展,同时坚持绿色发展理念。社会治理法制化和社会公平也获得了较高的权重,分别为22.11%和16.76%,这表明在执行过程中,制度化和公平性是赢得公众信任的关键因素。社会保障权重为12.7%,凸显了社会保障在执行公信力中的重要性。

公众参与方面,政务公开水平权重最高为30.53%,说明政务信息透明对于提升政府公信形象至关重要。沟通渠道建设水平和反馈机制建设水平分别获得了20.19%和23.14%的权重,要求政府应持续推动政民良性互动,一并提高对公众承诺的兑现率。公众意见征求情况也获得了较高的权重,为26.14%,体现了公共政策制定过程中,征求公众意见的环节必不可少。

四、提升地方政府公信力的政策建议

(一)社会制度建议

制度建设是提升地方政府公信力的基础和保障,加强法规建设,确保法规的科学性、合理性和公正性,使政府行为有法可依。完善行政问责制度,对政府工作中的失职、渎职等行为进行严肃问责,让政府工作人员强化责任意识,从而提高政府工作质量。建立严格的失信惩罚制度,对政府及社会公众的失信行为进行有效惩戒,促进诚信社会秩序的构建。健全监督举报制度,对行政行为进行有效监督和制约,防止滥用职权和腐败现象的发生,鼓励公民积极参与政府工作的监督,有助于提高政府的透明度和公信力。对于公共危机预警制度和突发事件应急制度,地方政府应制定完善的应急预案,加强应急管理和救援能力的建设,确保在突发事件发生时能够迅速、有效地进行应对,减少损失,提升政府在公众心中的公信力[5]。

(二)行政能力建议

政府行政能力直接影响着政府在公众面前的形象,是政府公信力水平高低的重要体现。地方政府要坚持依法行政,确保行政行为的合法性和合规性。加强法律法规的学习和培训,提高执法人员的素质和能力,确保执法公正、公开、透明。提高行政合理程度,要求政府坚持公平合理原则,确保行政过程符合社会公序良俗和公众合理期待。提高政策贯彻落实的时效性,政府应当建立健全政策执行机制,明确责任分工,加强协调配合,确保政策能够及时、有效地贯彻落实。与此同时,加强对政策实施情况的监督和评估,及时发现和解决问题,确保政策目标的实现。在提高行政效率方面,地方政府应当加强内部管理,优化工作流程,提高工作效率,减少行政成本。还要加强对政府工作人员的培训和管理,提高工作人员的素质和能力,提升政府整体服务水平。应急能力考验地方政府面对突发事件能否做到及时回应,并正确引导舆论走势。因此,地方政府在建立健全突发事件应急机制的基础上,加强应急演练,提高应对突发事件的能力。廉洁施政是提升地方政府公信力的基石,政府应当加强廉洁自律,建立健全防腐机制,加强对政府工作人员的监督和管理,防止滥用职权和腐败现象的发生。同时,加强公众参与和监督,发挥舆论监督的作用,打造廉洁政府形象[6]。

(三)治理效果建议

政府公信力的建设与维护涉及了政府与公众双方,随着政府治理方式的不断创新,公众民主意识与日俱增,公众对政府治理效果的满意程度同样影响着政府公信力的高低。地方政府应当坚持以经济建设为中心,推动高质量发展,提高财政收入,增强公共服务供给能力。通过优化营商环境,激发市场活力,促进就业和创业,提升民众收入水平。生态环境建设已成为近年来党和国家社会改革重点,是实现可持续发展的战略重点,地方政府要坚决贯彻生态文明理念,加大生态环境保护力度,落实生态环境保护法律法规,加强环境监测和执法,确保环境质量逐步改善。要推动绿色发展,引导企业转型升级,发展循环经济,提高资源利用效率,让人民群众感受到生态环境的改善。社会治理法制化与政府治理效能息息相关,提高社会治理法制化水平,保障公众的正当权利,才能持续提高公众的获得感和安全感。地方政府要深入推进社会治理体系建设,提高执法公正性和效率,保障人民群众合法权益。要加强社会治安防控,严厉打击违法犯罪活动,维护社会安定有序,让人民群众感受到法治的力量。社会公平是社会主义核心价值观之一,是维护社会稳定,促进社会良性发展的前提。地方政府要注重解决民生问题,加大教育、医疗、住房、养老等公共服务领域的投入,缩小城乡、区域、社会各阶层之间的差距,促进社会公平正义。要加强扶贫工作,确保贫困人口脱贫致富,提升对政府的信任。社会保障涵盖医疗、就业和教育等与公众息息相关的多个民生领域,是衡量政府质量与能力的重要指标。地方政府要完善社会保障体系,提高社会保障水平,确保人民群众在遇到困难时得到及时救助。要加强社会保障政策的宣传和执行,让有需要的群众了解和享受到社会保障政策,感受到政府的关怀,增强对政府的信任[7]。

(四)公众参与建议

公众与政府平等对话,能够保障政府治理的合理性和合法性,推动政府公信力水平的提升。地方政府应当加强政府与民众的互动与沟通,倾听民意,尊重民意,让民众参与到政策制定和实施过程中,使政策更具代表性和有效性;主动公开决策、执行、监督等环节的信息,让公众了解政府的工作情况;建立健全政府信息公开制度,加强对政府信息公开工作的监督和考核,确保政府信息的真实、准确、完整;优化政府决策机制,通过建立科学的决策程序,充分听取公众和社会各界的意见,提高决策的民主性和科学性;加强对决策的跟踪评估,及时发现和纠正决策中的问题,提高决策的实施效果;加强政府与民众的沟通与互动,政府应积极倾听民众的需求和意见,通过开展各类座谈会、听证会等形式,让民众参与到政策制定和决策过程中,增加政策的透明度和公众参与度。地方政府应充分利用现代信息技术,如微博、微信等新媒体平台,与民众进行实时沟通,及时回应民众关切,解答疑问,提高政府的信息传播效率和影响力,加强与社会组织的合作,共同推动社会信用体系建设,营造诚信社会环境。政府应主动接受社会监督,完善举报投诉机制,及时处理民众反映的问题,加强与媒体的合作,积极宣传政府工作的亮点和成效,正确引导舆论,塑造良好的政府形象[8]。

五、结论

地方政府公信力的评价是一个多维度、复杂的过程,需要从社会制度、行政能力、治理效果和公众参与四个角度进行综合考量。通过构建科学的评价指标体系,采用合适的评价模型与方法,可以对地方政府的公信力进行客观、公正的评价。根据评价结果,提出针对性的政策建议,有助于地方政府识别不足,改进工作,提升公信力[9]。参考文献:

[1]陈冯玉洁.社会治理满意度对政府公信力的影响研究[D].成都:西南财经大学,2023.

[2]姜涛,赵文龙,边卫军.地方政府公信力评价指标体系构建[J].统计与决策,2019(7):46-49.

[3]吴玉麟.治理数字化转型中地方政府公信力评价体系构建及应用研究[D].昆明:云南大学,2022.

[4]陈士奇.盐城市Y区政府公信力研究[D].徐州:中国矿业大学,2022.

[5]岳洪胜.新时代我国基层政府公信力提升对策研究[D].哈尔滨:黑龙江大学,2022.

[6]孙长智,赵艳蕊.地方政府公信力影响因素研究[J].税务与经济,2022(6):75-81.

[7]杨艳,张晔.基于层次分析法的地方政府回应能力影响因素研究:以乌鲁木齐市为例[J].计算机与数字工程,2019(4):856-862.

[8]章猛.网络舆情视域下的政府诚信研究[D].徐州:中国矿业大学,2016.

[9]宋长青,王军生.论地方政府公信力评价指标体系的构建及其应用[J].征信,2018(4):40-48.

作者简介:刘明轩(1993—),男,汉族,河北唐山人,单位为华北理工大学,研究方向为公共管理。

通信作者:王颖(1975—),女,汉族,河北唐山人,博士,单位为华北理工大学,研究方向为公共管理、教育学。

(责任编辑:赵良)